|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章 十三章 十四章 十五章

二章 最初の実用的な機械 《機械時計》

1 坊さんの必要から生まれた時計 top

「ゴーン……、ゴーン……、コーン……。」

「おや、八つ時の鐘だぞ。」

「そうか、それじゃそろそろお茶にでもしようか。」

昔は、日本でも、ヨーロッパでも、お寺や教会のならすかねは、人々に時間を教えるためになくてはならないものだった。 一般の人々は、時計などもっていなかったので、誰でもこの鐘をきくよりほかに、時刻をしることができなかったからだ。

「時計がないなんて、ずいぶん不便だろうなあ。」と思う人もいるかもしれないが、どうしてどうして、昔の人ののんびりした生活では、お寺の鐘だけで充分だったのだ。

考えてもみるといい。

私たちが十分とか、五分とかいうこまかい時間が必要になるのは、会社や学校へいったり、会合に出席したり、電車や汽車に乗ったり、ラジオやテレビをつけたりするときだけだ。

しかし、昔は、電車もラジオもなかったし、集りといっても、ほんの近所どなりの人の集りで、学校や会社や劇場のように、たくさんの人が、遠いところから集ることは、ほとんどなかった。

鐘をきいて、それからいそいで出かけれは、それで集りが開けるのだ。

「昔は時計がなくてよかったなあ。」ある人たちは、そんなことも考えることだろう。

時計がなけれは、十分や一分などという時間にあくせくする必要もなくなるからだ。

しかし、昔でも、時計がなくて大変苦労した人もあった。それは鐘をついて時刻を知らせる教会の坊さんたちだ。

いくら正確な時刻が必要ないからといって、いいかげんに時刻を知らせたのでは、みんなの生活はメチャくちゃになってしまう。

そして、教会やお寺の鳴らす時刻の鐘が、信用されなくなれは、教会の信用もなくなってしまうから、はっきりした時刻を知ることは坊さんたちにとって、面倒だがどうしてもやらなければならない仕事だった。

2 日時計・アストロラーブ・水時計・砂時計

top

そこで、いろいろの幃計が工夫された。時刻の基準になるのは太陽だ。

太陽が真南に来たときが十二時である。

そこで、第一番に工夫されたのは日時計だ。

棒をたてて、そのかげができる方角を調べて、時刻をしるのが日時計である。

これは、大変簡単にできるので、大昔から作られていて、かなり最近まで使われていた。

公園などには、今でも大きな日時計がおいてあるところがある。

しかし、日時計は昼間だけしか役だたない。

そこで、夜には星の方角を見て時刻をしる方法があって、そのためにアストロラーブという便利な道具も作られていたが、しかし日時計にしても、アストロラープにしても、天気がよくないと使いものにならない。

だから、曇りや雨の日にも使える時計が工夫された。それは水時計や砂時計だ。

水時計や砂時計は、細い口から流れ出る水や砂の量で、時間をはかるもので、小さいものなら今でも置き物用に売られている。

水時計や砂時計も日時計と同じく、大昔から作られていたので、いつ頃、誰が発明したものか全くわかっていないが、時間がたっにしたがって、水時計にもいろいろうまい工夫がこらされた。

水時計の改良で特に有名なのは、ヘロンと同じくアレクサンドリアで活躍した、紀元前二世紀のギリシア人技術者クテシビオスである。

この人は時々水時計の発明者だといわれたりするが、彼は水時計に歯車をとりつけた時計を作り上げたのである。

この時計は水時計といっても大変精密なもので、一年中いつでも、日の出と日の入の時間は六時になるように、工夫されていた。

水時計や砂時計のほかに、ランプ時計やろうそく時計というのもある。

ランプでもえる油の量や、ろうそくのもえる量で、時間をはかろうというのだ。

九世紀後半のドイツのアルフレッド大王も、時間をごく大ざっぱにしるために、ろうそくを使っていたということである。

そのろうモくは長さ三十センチメートルばかりで、十二の目盛がついており、一本が四時間でもえつきることになっていた。

つまり、ひと目盛が二十分というわけだ。日本では線香を時計にしたこともある。 |

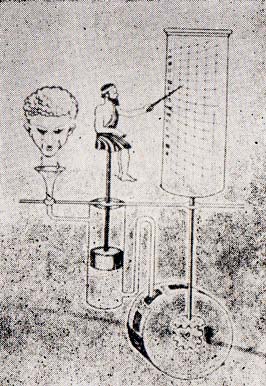

ギリシアの日時計

日の出から日のいりまでを12にきざむ

クテシビオスの水時計

|

3 眠ってしまった人間時計 top

しかし、こういう時計は、特別なものをのでいては、みな大変不正確で、いつも太陽の動きを観察してなおしたり、時々見張って故障をなおさなければならない。

時計がそんなにいいかけんかものなら、時間をはかるのに、もっと原始的な方法を用いてもよいわけだ。

そこで、アウグスチヌスという坊さんは、つぎのようにして時間をはかっていた。

彼は、いつも夕方、聖書のなかの詩編というところを読みはじめる習慣になっていて、“アサフの歌”というところまでくると、鐘をつきにゆくことになっていた。

そうすればいつも決まった時間に鐘をならして、ほかの坊さんをおこし、朝の「おつとめ」をさせることができることを知っていたのだ。

つまり彼は本を読む早さがいつも同じことを利用していて、それを時計がわりにしていたわけだ。

もしかすると、こうやってはかった時間のほうが、ろうそく時計や水時計ではかったのよりも、ずっと正確だったかもしれない。

しかし、アウダスチヌスは、あるとき失敗したことがあった。

聖書を読んでいるうちに、うとうとと眠ってしまい、鐘をつくのをかすれてしまったのである。

そこで、村中の時間はごちゃごちゃになってしまった。

実際、聖書を夜どおしで読みつづけるのは、もちろん、ろうそく時計を見張っているのだけでも、夜の時計番はさそつらい仕事だったことだろう。

「人間が見張っていなくても、決まった時刻には、自動的に鐘がなるような仕組にできないものかなあ。」

これが中世のお坊さんたもの願いだった。

そこで、文化がすすんでくると、これまでの時計と違って、機械仕掛で鐘をならす工夫が、いろいろ生まれてきた。

最初は決まった時間に鐘さえ打ってくれれば、その間の時間などわからなくてもよいということだったが、やがで、いつでも機械仕掛で時間を知ることができる時計を、作る工夫もされるようになった。

英語で時計のことをクロックというが、これは元々鐘という意味の言葉だったのだ。

これからも時計は、鐘をならす坊さんの苦労をなくすために、生まれでたことがわかる。

4 機械仕掛の時計 top

機械仕掛て時間をはかるには、まずなによりも、一定の早さで回転する仕組を、工夫することが必要だった。

そこで頭のよい人たちが、まず目をつけたのは、古代から井戸の水汲みに使われていた“まきろくろ”だった。

円筒(ドラム)に綱を巻き、その綱の先に水を汲む“つるべ”のかわりに“ふんどう”をつければ、ふんどうの重さで綱をひっぱって、ドラムを回すことができる。

しかし、こまったことには、このままでは、ふんどうの落ちる早さは、だんだん早くなって、ドラムはいっぺんに回転してしまう。

そこで、このドラムを同じ早さで、回転させる工夫がされることになった。

脱進機とよばれるこの装置の最初の発明は、十三世紀のフランスの技術者ビラール・ド・オンクールによって行われた。

しかし、時計の動力であるおもりの落ちるのをとめたり、はなしたりする脱進機を使って、本当に役だつ時計を作り上げたのは、ドイツの時計職人アンリ・ド・ビックである。

彼は、フランス王シャルル五世にまねかれてパリヘゆき、宮殿の塔に時計をつけることを命ぜられた。

そこで、ドービックは、八年もかかって、時をしらせるための鐘(クロック)をつくりあげた。

一三七〇年頃のことだ。愉快なことには、彼は、それから給料をもらって時計塔のなかでくらした。

時計が故障しても、ほかの人にはなおせないからだった。

ドービックの時計は、ふんどうか逃がし車をまわし、逃がし車はふんどうをつけた軸の耳をひっかけて回すようにした。

これはすばらしい考えだった。軸が回転すると、耳がはずれる。

すると、逃がし車はぱやくまわろうとする。

ところが、すぐ耳は一回転してきて、また逃がし車の歯にくいこんで回転をとめる。

ところが、耳は回転して、またはずれる、というように、しくまれていた。

また、小さなふんどうの位置を動かせは、回転を調節することができた。

しかし、ドービックが、どんなすぐれた時計師でも、これを一人で発明したわけではなかった。

テコや滑車を利用した機械のもとになる仕組は、水車大工や風車大工が、先に工夫していたものだ。

また、ドービックの作った時計の歯車は、水車製粉機の歯車を作る鍛冶屋が、作ってくれたものだった。

5 持ち運びのできる時計 top

ドービックの発明は、時計の仕組を進歩させただけではなかった。

十五世紀頃のでヨーロッパの町には、時計台がたてられるようになり、金持は家庭用の時計を使うようになった゜

その頃時計製造の中心地は、ドイツのニュールンベルクであったが、そこでは、もう分や秒を示す時計さえ作られていた。

一五〇〇年頃になると、もう一つ大きな発明がなされた。

それは、ふんどうのかわりに、強いバネを動力に使う時計の発明だった。

(初めてバネつきの時計を作ったのは、ニュールンペルクのぺーテル・ヘンラインだといわれている。)

こうなれは、ふんどうのように下につるしておかなくてもよいから、時計を同じところにすえつけておく必要はない。

だから、もう携帯用時計(ウォッチ)の完成はすぐそこだった。

いろいろな時計師がゼンマイの動力を調節する仕掛を考え、時計はだんだん小型になっていった。

そして初めのころの携帯用の時計は、卵形だったので、“ニュールンペルクの卵”とよばれた。

おしゃれな金持のニュールンベルクの娘たちは、

「わたし、時計を三つつけてますのよ。」などといって、時計をいくつもぶらさげて歩いたものだそうだ。

ゼンマイを動力にした時計はこうして、一方では小型のウォッチにたり、もう一方では家庭用の“掛け時計”にも使われるようになっていった。

6 正確な時計の発明 top

しかし“おもり”を使う時計にしても、バネを動力にした懐中時計にしても、これらの時計はずいぶん不正確なものだった。

“おもり”が落ちる早さは、大体同じにすることができたが、それは“大体”のことで、完全に同じにすることは、なかなかできることではなかった。

バネを使う時計となると、バネのもどろうとする力は、だんだんかわってしまうので、それをうまく謌整するのは、さらにむずかしい。

だから十六世紀までの時計は、一日に十五分くらいは狂うのが普通だったようである。

そこで、もっと正確な時計を作るには、いつも確実に同じ早さで運動するものをみつけて、それを時計に取入れることが必要だった。

この要求をみたす発見――振子と、ひげゼンマイの振動が、振れ幅がかわっても、同じ時間でいったりきたりの振動をすることの発見――それは十七世紀になって、科学者のガリレオとフックによってなされた。

十六世紀までは、科学の研究は、ほとんど行われていなかったので、時計の改良のような仕事は全部、職人の時計屋によって行われていたのだが、十七世紀になると、科学がすばらしい勢いで発達するようになったので、時計の改良にも、科学の力を利用することができるようになったのである。

top

**************************************** |