|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�����@����@�\���@�\����@�\���

�\�́@�嗤�̕��������ꂱ��

�@�@�@�@�@�@�@�@1 �V���������@top

�@�ƂĂ��Ȃ��傫�ȕ�������A�������ł��邾�����ꂵ�āA�����̒n���̍����]�����A���N�����ɂ��i�o���āA�쒩�N�̑�����܂��낤�Ƃ��邽�߂ɁA��a�̒���ɂ���āA�Y���i�䂤��Ⴍ�j�V�c�̂���𒆐S�ɁA���̑O��̌܁`�Z���I�ɁA���܂��܂ȓw�͂��s���Ă��܂����B

�@�����ɂ݂��w�v���x�Ɍ����`�̌܉����A��������v�̉��ɁA�u�����i����Ƃ��j�叫�R�`�i��j�����v�Ƃ����Ăі���p���邱�Ƃ����߂Ă���̂ł����A����������ꂸ�A����ƕ��i�ԁj�̂Ƃ��ɂȂ��āA�S���i������j���̂������Z���̈����i����Ƃ��j�叫�R�Ƃ���������������肵�܂����B

�@���������Ȃ��ŁA�V�ۂ⍂���Ȃǂ́A�����̐��͂������Ȃ��āA���N�ɂ�������{�̗���͂����ꂪ���ł����B

�@���̓쒩�N������Ƃ��āA�䍑�͒����⒩�N�̂��������ڂɁA�䍑�ɂނ�������邱�ƂɂȂ����킯�ł��B

�@�����ŐV���������Ă��������́A�䍑�̕����̏�ɁA�傫�ȕω����������܂����B

�@���̎�Ȃ��͕̂����̎g�p�A�@�D�i�͂�����j�@�̎g�p�A�w��╧���̓n���A�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł��B |

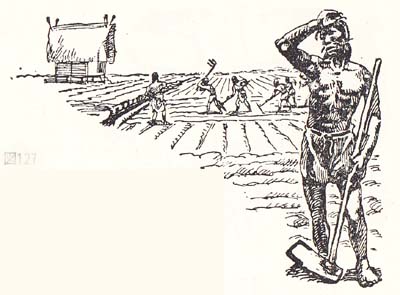

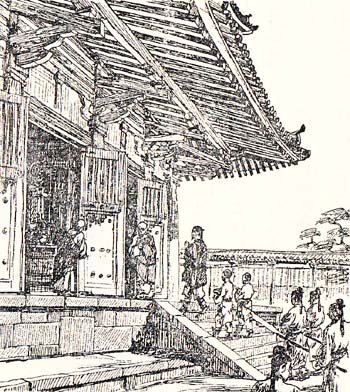

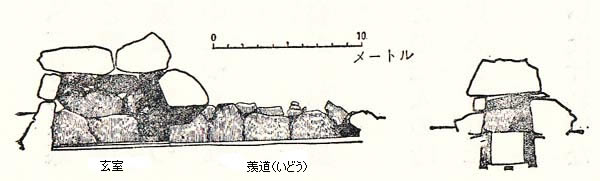

�}122�@�嗤�̕���������Ă���

|

�@�����ł́A�����̐V�����������A�ǂ�ȈӋ`�������Ă��邩���A�l���Ă݂܂��傤�B

�����̎g�p

�@�l�Ԃ����t��b�������ł͂Ȃ��ɁA�L���̂悤�Ȃ��̂�p���邽�߂ɂ́A�m�������B���Ȃ���Ȃ�܂��A�Љ�����W���āA��蕡�G�ɂȂ�ʂ���܂���B

�@�����ăG�W�v�g�⒆���̕����̗��j���݂�ƁA���߂͂����̋L�����A�ڂ̑O�ɂ��邢�낢��̂��̂��G�ɂ��������́A���Ȃ킿�ی`�̕\���i�Ӗ������������́j�����ł���܂����B

�@�����Ēn���C�̍q�C�����B�����t�F�j�L�A�ɂ����āA����͂���ɃA���t�@�x�b�g�̔��������邷�A���������ɔ��W���Ă��������Ƃ������Ă��܂��B

�@�����ɂ����Ă͂��ɕ\�ӕ����̂܂܂Ŕ��W���܂����B

�@�����瓯�����ł��܂��܂ȕ���������A���ꂼ��Ӗ����������Ă���̂ł��B

�@���̂悤�ȕ������A�䍑�ɓ`����Ă����̂ł��B

�@�䍑�ł́A���R�ɂ͕��������B���܂���ł����B

�@���������A㊂Ȃǂ��ނ���ŁA�L���ɂ��Ă������炢�ł������ł��傤�B

�@�i�u�_��i�����j�����v�Ƃ����̂��A���X�̐_�Ђɓ`�����Ă��܂����A�����͕����ŗp����C���h�̕����Ȃǂ̋L���ł���Ƃ����܂��B�j

�@�����ĕ������K�v�Ƃ��ꂽ�Ƃ��A���łɑ嗤�Ƃ̌�ʂ������Ȃ��Ă��܂�������A���̕������g��ꂽ�̂ł��傤�B

�@�������A�ЂƂ��ѓ`������Ȃ�A����͂���߂ĕ֗��Ȃ��̂Ƃ��āA�����̐l�X�ɂ���ėp������悤�ɂȂ�܂����B

�@�嗤����n���Ă����l�A���ɉ䍑�ɏZ�݂��������⒩�N�̐l�X�ɂ���āA���̏��L�̖����s��ꂽ���Ƃł��傤�B

�@�����̐l�X�͎j���i�ӂЂƂׁj�E�����i�ӂׁ݂j�ȂǂƂ����āA����ɂ����A�L�^���Ƃ��ڂɂȂ�܂����B

�@�����ł��A�Â������╶�͂Ƃ��Ďc���Ă�����̂͋������}���i�ȂȂ���̂����j�ɒ��荞�܂�Ă�����̂ŁA���ɘa�̎R�������c�i�����j�����{�i���{�s�j�ɓ`�����Ă��鋾�̎��͂ɏ����ꂽ����������܂��B

�@����́uᡖ��i�݂̂ƂЂ��j�̔N�̔����\�Z���ɁA���N�j�퉤���ӎč����i���������j�̋{�ɂ��鎞�A�z���O���Ƃ������̂��A�J������q�l�i������j�̍��B���Ƃ�����l������āA�����㓙�̓���S���i����j�������āA���̋������点���v�Ə����Ă���܂��B

�@����ᡖ��i�݂̂ƂЂ��j�̔N�Ƃ����̂͂����炭�܁Z�O�N���낤�Ƒz������Ă��܂��B

�@�����Ă��̂��Ƃ́A���Ȃ킿���̍��ɁA���łɂ��̂悤�ɒ����̕����i�����Ƃ����Ă��܂����j���g���āA�䍑�̌��t���ʂ����Ƃ��A�n���Ă����킯�ł��B |

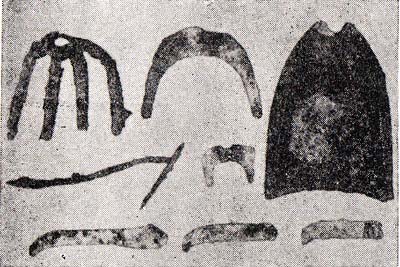

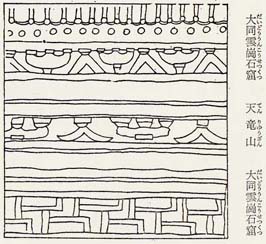

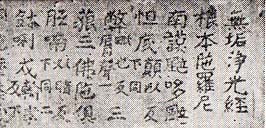

�}124�@���c�i�����j�����l���摜��

|

�}123�@���}���i�ȂȂ���̂����j

�Ɩ����B�S��81cm

|

�@�����āA���̋��͂����܂ł��Ȃ������i���傤�j����{�Ƃ��č�������̂ł��B

�@���������퐻�i�ق������j���͖͗l���ł���߂̂��̂������悤�ł��B

�@���̌��t���ʂ������ɂ́A��ʂ肠��܂��B

�@���̈�ɂ́A���Ƃ��Έӎč����i���������j�̋{�Ƃ���Ƃ��A���i������j�Ƃ��A���i���j�Ƃ��A���i���ȁj�Ƃ��A���i���킦��j�Ƃ������A���ꂼ��̕������A�Ӗ����Ȃ��A�����I�V�T�J�Ƃ����n����\�킷���߂ɗp�����Ă���悤�ɁA���ɂ��Ă͂߂Ă���̂ƁA������́A���̋{�Ƃ������̂悤�ɁA�����̈Ӗ����{�a�����߂��̂ŗp����ꂽ�i���Ȃ킿�{�̉��̓O�E�ł��B�����Ă����ł́A���ł͂�݂܂���j�̂ƁA���̓�ł��B |

�@������͂������Ƃ��́A���̓�ʂ�̎g���������낢��ɍ������킹�č���Ă��܂��B

�@���łɌ����`�����i�킨���ԁj�̎莆�̂悤�ȗ��h�Ȋ����i�������j�ƁA�䍑�̌��t�̂܂܂̕��͂ƁA���̓�ʂ肪����邱�Ƃɂ��Ȃ�܂����B

�@�����āA���̏��߂̉����ʂ����@����A��ɃJ�i�i�����j������A����ɗp������悤�ɂȂ�܂����B

�@����������͂������ƁA��̂��Ƃł����B

�@�i���t�╶���̗��j�ł́A�\�������̂ق��������i�K�Ƃ����Ă��܂��B�j

�@�D�i�͂�����j

�@��̂����ɕz�����R�ɐD���āA�ߗނ�~���Ȃǂ���邽�߁A����܂ł����̕z��A���̂ق����낢��̐D��������܂����B

�@�����́A��Ɂu��������i���D�j�v�Ƃ�����`���̐D����ō���Ă��܂����B

�@�����ƕ֗��ɁA���������D�邱�Ƃ̂ł���@�D�@�Ƃ悭�Ȃꂽ�@�D�̐E�l�ƁA����ɗ{�\�̕��@�Ƃ��A��͂�嗤����n���Ă��܂����B

�@�����ɂ�����������̂́A�����͏����ł������ł��傤�B

�@�w�Î��L�x��w���{���I�x�Ȃǂɂ́A����ɓn���āA���D�i����͂Ƃ�j�E���D�i����͂Ƃ�j�Ƃ��A�Z�Q�i���Ђ߁j�E��Q�i���ƂЂ߁j�ȂǂƂ����A�嗤����n���Ă������Ƃ������Ă��܂��B

�i�n�g���Ƃ����̂̓n�^�I���Ƃ������t�̂܂������̂ł��B�j

�@�������A�����̐l�X���A�䍑�ɏZ�݂����̂ł����B

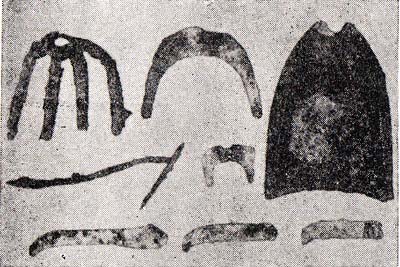

�@�����A���ɓS�̒b���i�����j�Ȃǂ̋Z�p���A���̍��������̂��`���܂����B

�@���������V�����@�B��A�V�����Z�p�́A�䍑�̎Y�Ƃ��A����ɂ������������߂邱�ƂɂȂ�܂����B |

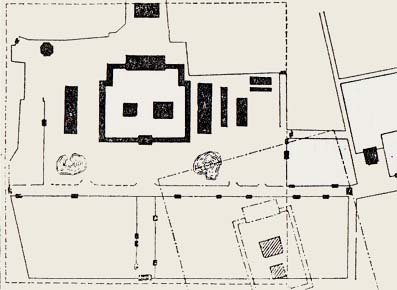

�}125�@������@�i���j

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@2 �w��╧���̓n���@top

�@�@�B��Z�p�̂ق��A�w��╧�����A�킪���ɓ`����Ă��܂����B

�@�L�i���j�E�I�i���j�́A���ꂼ�ꐳ���ɓ`������N������邵�Ă��܂����A������m�Ȃ��Ƃ́A����ł͂킩��܂���B�@�������A�����炭�A�����Ɍ��Ă����嗤�����̈�Ƃ��āA�`����Ă������Ƃł��傤�B

�@�i�L�E�I�́w�Î��L�x�w���{���I�x�̗��j

�@���̂������̍���������w��̂����Ȃ��͎̂��i��w�j�ł����B

�@�͋I���O�ܐ��I���납�甭�W���������́A�����⓹���Ɋւ����w��ł��B

�@���̐[�����_�́A�[���ɗ����ł��Ȃ������ł��傤���A������́A���ɐm�������O�ɂƂ��Ă͕K�v�ł���A�ǂ�����ΐm���������Ȃ����Ƃ��ł��邩�Ƃ����_�́A�M���̊Ԃő傫�ȊS���Ђ��A�w��܂����B

�@��ɐ����i���傤�Ƃ��j���q�⒆��Z�i�Ȃ��̂������j�c�q�Ȃǂɑ傫�ȉe�����������܂����B

�@����ɂ�����橈ܐ��i�����j�Ƃ����A�����̂��낢��Ȏ��R���ۂƎЉ�̂ł����Ƃ����т��āA���M�������悤�ȍl�����A�����Ă��܂����B

�@���x�i���Ɓj�Ƃ��ł�����̂��A����ł��B

�@�܂��A��Ȃǂ̒m���Ȃǂ��A���̍�����A�͂���͂��߂܂����B

�@�������A�������傫�ȉe���́A�������`����Ă������Ƃł��B

�@���ʂɂ͌܌O�N�ɕS�ς̉����A������o�������サ�Ă������ƂɎn��Ƃ��ꂽ��A�܂�������O�ܓ��N�ɁA���łɁA�i�n�B�~�i�����Ɓj�Ƃ������̂��A��a�̍�c���i�������͂�j�ɕ����Ղ��Ă����A�Ƃ������Ă��܂����A�\�����ɂ͂Ƃ������A�����炭�͑�������A�l�̐M�Ƃ��ē`�����Ă������Ƃł��傤�B

�@�h���i�����j���ƕ����i���ׁ̂̂j���Ƃ��A�����������邩�A����Ȃ����ő������Ƃ������ꂪ�����قǂ̂��ɂ́A�����͐���ɂȂ��Ă䂫�܂����B

�@�䍑�ŏ��߂Ď������ꂽ�̂́A��c���i�ɂ��j�ł��������A����܂ł��������ɏ����čՂ����肵�����Ƃł��傤�B

�@�����͌��X�I���O�܁`�Z���I���납��n�����A�C���h�̃V���J�̋����ł���܂��B

�@����͐l���ɂ����鐶�E�V�E�a�E���Ƃ����悤�ȋꂵ�݂ɑ��āA�����Ђ炭���Ƃɂ���܂��B

�@�����Ă��ׂĂ̊�O�̂��̂́A�݂ȉ�����i�ꎞ�́j�p�ł���ƍl����Ƃ���ɂ���܂����B

�@��������͂�A���̂悤�Ȑ[�������́A����قǓ����ɂ͖��ƂȂ炸�A�䍑�ɂ܂����炠�����A�����e���ȐM�ł���A�_�ɑ���l���ł����āA���̕������ނ����������Ղ����̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@3 ��a�̍��������̑����@top

���i�����j�Ɛ��i���ςˁj

�@��a�̍��Ƃ����W���Ă���ƁA�e�n�̍�����A�܂������̎d�g�Ȃǂɂ��āA���낢��Ɛ����Ȃ���Ȃ�܂���ł����B

�@�c���̐����ɑ��ẮA��������������������čs���Ă��Ă��܂����B

�@�����������̍����͂��ƓƗ��̂��̂ł��������̂��A���ꂼ�ꍋ���̂������ő�������������A�c���ɂق�ڂ��ꂽ�肵�܂����i���鎁�̂��Ƃ́A�����Ɍ����Ƃ���ł��j�B

�@�n���̍����������i���ɂ̂��݁j�E�����i�������ʂ��j�Ƃ����Ă����̂́A���łɌ����Ƃ���ł����A�����͂��łɎ��i�����j�������Ă���ق��ɁA�ƕ������߂����i���ˁj�����悤�ɂȂ�܂����B

�@���͏o�g��n���Ȃǂɂ��ƂÂ��Ă���ꂽ��A�܂��E�ƂɗR�����Ă�����̂�����܂����B

�@���ɂ͐b�i���݁j�A�A�i�ނ炶�j�A���i�������j�A���i���ԂƁj�Ȃǂ�����A�����͑�a���Ƃɂ�����M���̏̍��ł���A���̂�����g���̒i�K�Ƃ��Ȃ��Ă��܂����B

�@�������Ă₪�āA����炪��������悤�ɂȂ����̂ŁA�j�Z�̐����Ȃ̂�҂̍ٔ������_�T���i���������j�Ƃ����`���ōs���܂����B

�@�N�K�^�`�Ƃ����̂́A���������͔̂M���ł��������Ȃ����A�������������͉̂Ώ�������A�Ƃ������R�ł����Ȃ��V���ł����B

�@�w�����x�ɂ́A�Ȃ��w�r���D�i���߁j�̂Ȃ��ɂ���Ă����ĂƂ点����@������Ə����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@4 �唺�i�����Ƃ��j�E�����i���ׁ̂̂j�E�h���i�����j�@top

�@�������������������������̂����ŁA�Z���I���납����ɑ�b�i�������݁j�E��A�i�����ނ炶�j�́A�唺�A�����A�h��̎O�����Ȃ�т����Ă��܂����B

�@�唺���������A�Ƃ��ɌR���ɊW�����ƂŁA�������A��ʂ̐����ɂ��W���܂����B

�@�������܂��Z���I�̒����A�唺�����i���Ȃނ�j�͒��N�����ɑ��鐭�������܂������߂Ɏ��s���A�唺���́A���ꂩ��͂��܂�ӂ��Ȃ��Ȃ�܂����B

�@��Ɂw���t�W�x�ɑ唺�Ǝ����A�ꑰ�ɗ@�i���Ɓj���̂�����āA�Â��ƕ��̑唺�ꑰ�ɕ��N�����Ƃ߂��̂߁A���̂��߂������̂ł��B

�@���̂��Ƃ͕����E�h��̗������Η����A�₪�đ������ɑh�䎁�̏����ɏI��܂����B

�@�w���{���I�x�͂��̗����̑����́A�����ɂ������A�����i�����Ԃj�E�r���i�͂��Ԃj�̑����Ƃ��āA��������r���h�A�h�䎁�𐒕��h�Ƃ��ċL���Ă��܂��B

�@�h�����i���Ȃ߁j�͕S�ω����猣�サ�Ă������������������āA�����i�ނ��͂�j�̉Ƃ����Ƃ��čՂ����Ƃ����̂ł��B

�@���������������s�a���������̂ŁA�����牮�i�����j�́A���̕������g�i�Ȃɂ큁���j�̖x�]�ɂ��Ă������肵�܂����B

�@�������ܔ����N�ɂ́A���ɑh��n�q���牮���ق�ڂ����Ƃ��ČR�����ނ��܂����B

�@�牮���Ƃ̂܂��Ɉ���i���Ȃ��j�������炦����A�ߐ��i���ʂ���j���p�}�i���̂��j�̂܂��ɂ̂ڂ��ċ|�������ĉ��������̂ŁA�Ȃ��Ȃ��h��̌R�������܂Ȃ������̂ł����A�n�q�i���܂��j�ɂ��������Ă����X���i���܂�ǁj�c�q�i�̂��̐������q�j���A�l�V���̑��ɋF���āA���ɕ����������������Ƃ��ł��܂����B

�@����Ŏl�V���������ĂāA�������̉Ƃ̓z�i�ʁ��z��j�̔����ƉƂƂ��A�l�V�����̓c���i���ǂ���j�Ƃ����Ƃ������Ƃł��B

�@�������đh�䎁�́A�����Ƃ��傫�ȍ����Ƃ��Ďc�邱�ƂɂȂ�܂����B

�@���������̗����̑����͌��X���r���E�����̑����ł͂Ȃ������̂ł��B

�@����́A���Ɍ���悤�ȓc���╔���i�ׂ̂��݁j�����L���鍋���̊Ԃł̑����ł���܂����B |

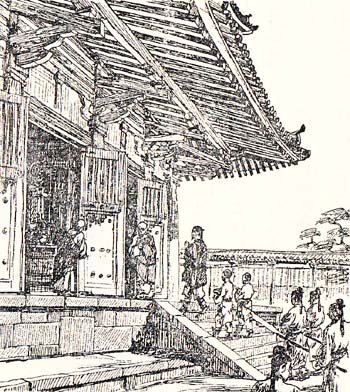

�}126�@�����牮�i���ׂ̂̂̂����j�́A�G�m�L�̂܂����牞�킵���B

|

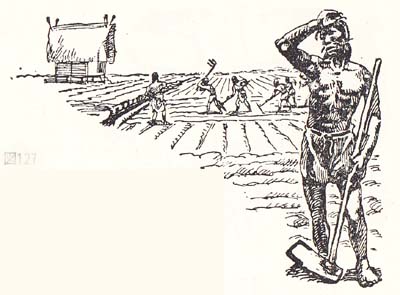

�@�@�@�@�@�@�@5 �ԑq�i�݂₯�j�Ɠc���i���ǂ���j�@top

�c���i���ǂ���j

�@�����ɂ݂Ă����@���������̐��͂́A���ꂼ��y�n�����L���A��������̎����ɂ���Ďx�����Ă��܂����B

�@���ꂪ���łɂ݂��c���ł����B

�@�O�߂Ɏl�V�����̓c�����łĂ��܂������A�����ł��킩��悤�ɁA�c���͉ƂƂ���ɕt�������y�n�i�k�삷�邱�Ƃ̂ł���j�ƁA�����œ����A�k�삷��z�ꂽ���������킹�āA������ς�Ă����悤�ł��B

�@�c���͂����g�i���h�R���h�Ƃ������Ă��܂����B

�@�i���Ƃ����̂͐��Y�Ƃ������Ƃł�����_�Ƃ��c�ފԂ́A���̌Ăі����܂����Y���鏈��\�킵�Ă����킯�ł��B

�@�����Ă����œ����_�������́A���ׂ����������̎x�z�������ēz���ƂȂ�A���̐��Y�̒�����ł��Ƃ��Ă��܂����B

�@�������Ă����̔_�������́A�w���t�W�x�̏��߂̉̂������Ă���悤�ɁA�����͖،L�������čk�삵�Ă��܂����B

�@�S�̌L�����łɏo���n�߂Ă��܂������A��ɂ���Ă���A���Ƃɍ��������̒��ڂ̎x�z����������̂��������Ŏg���Ă����悤�ł��B���̔_�������������i����������j�̖��ł����B

�@���̓S�̌L�i�������A���ׂĂ��S�łł��Ă���̂ł͂���܂���A�L�̐n�̂Ƃ��낪�S�Ȃ̂ł��j�ł́A�y��[���@�肨�������Ƃ��ł��܂��B

�@�܂��̌L�Ȃǂ����L���͈͂��k�����Ƃ��ł��܂����B

�@������A���Y�����̓S�̌L�ɂ���āA��ς������Ă���킯�ł����B

�@�܂��،L�́A���̂悤�Ȃӂ��ɂ��ėp���邱�ƂŁA�[���@�肨�����Ă����킯�ł����A�ǂ���ɂ��Ă��A��J�̂��ɂ́A�k�삪�[���ɂ����܂Ȃ������ł��傤�B

�@���̕����i����������j�����̓���́A�������Ĕނ玩�g�̂��̂ł͂Ȃ������悤�ł��B

�@�����āA���Ɏ������g�̌L�i����j�������Ă�����̂��A�N�����{���i�v���j�Ƃ��ł��܂����B |

�}127�@�N�����|���ƓS�̃N��

�}128�@���R�Ȕ_���Ɩ̃N��

|

�ԑq�i�݂₯�j

�@�c���ƂȂ��ŁA�������獋���̓y�n�A���ɍc���ɂ���đ������ꂽ���̂ɓԑq�Ƃ����̂�����܂��B

�@�������͂�A�����Ɠy�n�ƍk�삷�镔���i������������c���Ƃ������܂����j�Ƃ����킹�ČĂ��̂ŁA���̌����̓C�l�������߂Ă����q�ɂŁA�����Ăꂽ�̂ł��傤�B

�@�����Ă��̌��t�͖��炩�ɂ���܂������t������A��Ƃ����c���̗̒n�������̂ł��傤�B

�@�w�Î��L�x�w���{���I�x�ɂ͂������̓ԑq��c�������ꂽ�L�����łĂ��܂��B

�@���̂��ׂĂ��A���̂܂܂ɐ��������Ƃł��邩�ǂ����́A�����ƌ������Ă݂Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃł��B

�@���������ԑq��c�����A�c���⍋�������̐����A���ɂ��̌o�ς��x���܂����B

�@���������āA����͂܂��ԐڂɁA��a�̍��Ƃ��x���邱�Ƃł�����܂����B

�@�����Ɍ������������̑������A���̑����́A���̓ԑq��c���̏��L���߂����āA���낢��̑�����������������ł���܂����B

�@�������čc���⍋���́A�ł��邾�������̓ԑq��c�������L����̂ɂƂ߂܂����B

�@����͂��̑��������Ȃ������A���̐��͂̑召���A���̂܂܂Ɏ����Ă���킯������ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@6 ���i�ׁj�̖��@top

|

�}129�@�����ƕ��i�ׁj�̖��B

|

�}130�@�S�̔_��

����͋M�d�i�ō����������ĂȂ��������B

�����āA�̌L���g���Ă������R�����A�����Ɏg����g�ɂȂ��čs�����B

|

�@�����i����������j�̖��Ƃ����̂́A�܂����i�ׁj�̖��Ƃ������A�����Ƃ�������Ă��܂��B

�@���̖��͘J���ɂ���āA����������i���Y�j�ɂ���āA���̏������Ă��鍋�������i���L��j�̂��߂ɓ����܂����B

�@�����đ����͔_�Ƃɂ��������Ă��܂�������A�c���i���ׁj�Ƃ������A�܂��A�J�����邩��z�X�i�ʂЁj�Ƃ�����ꂽ�킯�ł����B

�@���̕��̖����A�M���V�A��[�}�Ɍ���ꂽ�z��Ɠ����ł��邩�A�܂��͈Ⴄ���Ƃ������ƂŁA�����̊w�҂����ꂼ��̌������o���Ă��܂��B

�@�M���V����[�}�̓z��̂悤�Ɉٖ����𐪕����āA������N�T���łȂ��ŁA���`�ł��肠���J���������A�l�ԂƂ��Ă̂��ׂĂ̎��R���݂Ƃ߂��Ȃ������̂ɂ���ׂ�ƁA���̖��̐����͈Ⴄ�悤�ł��B

�@�������A�l�ԂƂ��Ă̎��R�����Ȃ��������ƁA�����̂����Ă��铹��ōk������A�J�������̂ł͂Ȃ����Ƃ́A��͂�z��łȂ��A�ƌ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��傤�B

�@�����̕��̖��́A�c���̖����Ƃ����q���i������j�̕��i�ׁj�Ƃ��āA�����i�����ׁj�Ƃ��A���䕔�i���Ȃقׁj�Ƃ��Ă�܂����B�@�܂��A���ꂼ��̍����̖��ɂ���ČĂ�܂����B

�@���Ȃ킿��O�֕��i�����݂���ׁj�Ƃ��A�h�䕔�i�����ׁj�Ƃ��A�����ӂ��ɁB

���i�Ƃ��j

�@���̖��̂ق��ɁA���Ƃ������̂�����܂����B���Ƃ����̂́A���̕��Ƃɂ��������Ďd��������l�X�̏W��ł����B

�@����Ɏ�Ƃ��Ē���ɏ������Ă��āA���܂��܂̕��Ƃɂ��������Ă����킯�ł��B

�@�ʂ����ʍ암�i���܂���ׁj�Ƃ��A�Ղ�������ǂ�j���i�͂ӂ�ׁj�Ƃ��A�H���̂��Ƃ������ǂ�V���i������łׁj�Ȃǂ�����ł��B

�@�����������̒��́A�����i�g���m�L�~�A�g���m�~���c�R�j�Ƃ����Ă��܂����B

�@�����Ă��̔��̕��̂Ȃ��ɂ́A���I�ȘJ���ɂ��������l�����łȂ��A��ʂ̕��̖������܂����B

�@����́A�Ƃ��ɕi���i�m���x�A�܂��̓V�i�x�j�Ƃ����Ă��܂����B

�@�����������┺�̋N���́A�����炭�A�Â��ɂ����̂ڂ�ł��傤�B����́@�悭�킩��܂���B

�@������A�w�Î��L�x�w���{���I�x�ł́A�͂��߂��璩��Ɛ[���W�ɂ���悤�ɁA���낢��̕���ɂłĂ��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@7 �������q�Ɩ@�����@top

�������q�i���傤�Ƃ��������j

�@�������́A�������q�ɂ́A��ϐe�������Ă��܂��B����͈����i�����j���q�Ƃ����l���������Ɠ`������B

�@���q�̏ё����A�ꖜ�~�D�Ɏʂ���Ă��邩��ł��B

�@���q�͌����N�ɗp���i�悤�߂��j�V�c�̍c�q�i�������j�Ƃ��Đ��܂�A�Z���N�ɂȂ��Ȃ�܂����B

�@�O�ɂ������悤�ɁA�������q�́A�͂��߉X���i���܂�ǁj�c�q�Ƃ����A�̂���{�i���傤�����j���q�Ƃ����A�Ȃ��Ȃ��Ă���A��Ƃ��Ă��܂̂悤�ɐ������q�ƌĂ��悤�ɂȂ����̂ł��B

�@�X�ˍc�q�Ƃ����ȑO�ɂ́A�������낢�����`��������܂��B

�@����͂��ꂳ�܂ł���p���V�c�̂��@���A�{���̛��̑O�ŁA�c�q�����Y�݂ɂȂ������炾�Ƃ����`�����A���q�̂��Ƃ��������w��{�@������x�i���̖{�́A�������q�̂��Ƃ���������ԌÂ��{�ŁA���̂Ȃ��ɂ́A�w�Î��L�x�w���{���I�x�����Â��Ƃ��낪����Ƃ����Ă��܂��j�ɏ�����Ă��܂��B

�@��������Ǝ������́A���������ɂ���L���X�g�̒a���̂Ƃ��̘b�ƁA�悭���Ă��邱�ƂɁA�C�����ł��傤�B

�@�N���X�}�X���\��\�ܓ��́A�L���X�g�̉X�ł̒a�����j�����ł��B |

�}131�@�������q

�i���傤�Ƃ��������A7���I�����̊G)

|

�@����́A�����A�i���Ƃ����L���X�g���̈�h��������Ă��܂�������A���̘b���`����Ă��āA�L���X�g�̂悤�ɂ��炢�l�̐��܂ꂽ�b���A�킪���ł͑��q�̂��ƂƂ��ꂽ�̂����킩��܂���B

�@�Ƃ��������q���A�����ꂽ�l�ł��������Ƃ����߂��A�����̓`��������܂��B

�@���Ƃ��A���l�̐l�̂��������ɂ����ꂽ�A�Ƃ����悤�ȁB

���q�ƕЉ��̉�l�i�����тƁj

�@���q��������A�U���̓r���ŁA�Љ��i�ޗnj��������j�ł䂫�����ꂽ��҂����āA���̂悤�ȉ̂����ꂽ�Ƃ����`��������܂��B�@����́A

�@�@���ȂĂ�@�Љ��R��

�@�@���i���Ёj�ɋQ�i���j�ā@���i����j����@���̗��l���͂�

�@�@�e�Ȃ��Ɂ@���Ȃ肯�߂�

�@�@���܂����́@�N�͂�Ȃ�

�@�@�тɋQ�ā@�点��@���̐l���͂� |

�@�Ƃ����̂ł��B

�@���̈Ӗ��́A�u�Љ��R�ɁA�H���������A�Q��������Ă��闷�l��B����ꂾ�Ȃ��B���܂��͐e���Ȃ��̂��낤���A��l�������Ȃ��̂��낤���A�H�������Ȃ��ŁA�䂫������Ă���A���l��B�v�Ƃ����̂ł��B

|

�}132�@�Љ��R�Ő������q�́A�s��������l���݂����B

|

�@�����Ē������Ƃ��āA�����Ă��ꂽ�A�Ƃ����̂ł��B

�@�����Ă��̗��l�͎��̂ŁA���Ƃ��Ăق��ނ����A�Ƃ����̂ł��B����́A��̓`���ł��B

�@�������A���̘b�ɂ�����悤�ȁA�e���Ȃ���l���Ȃ����l���A�ǂ����Ăł����̂��A�Ƃ������Ƃ́A����Ȃ�b�ł͂��܂���Ȃ��A�������̗��j�Ƃ��āA�l���Ă݂Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃł��傤�B

�@�����������l�́A�����ɗ����i��݂�j�Ƃ�����ł��傤�B�ԑq��c���œ����Ă������̖��������A�ꂵ���J钂ɂ������˂āA�ׂȂ����Ǝ��R�ȂƂ�������߂āA���̂悤�ɓ������̂ł��傤�B

�@�����āA���߂����̂��Ȃ��Ȃ������Ȃ������Ƃ��A���̉̂ɂ�����悤�ɁA�䂫������Ă��܂����킯�ł��B

���@���̑�

�@�������q�͐����i�������j�V�c�̐ې��ƂȂ��āA�V�c�ɂ�����ĕ\�ʂɂ����āA����������܂����B

�@�����i���炢�����̂Ђ��̐F�ł킯�Ă��߂��j�\��K���A���@�\�����Ȃǂ������߁A�O�o�̋`�`�i������j�\�\���ߏ���������肵���A�Ƃ����Ă��܂��B

�@���������@��`�`�́A

�@�w���q�̍�������̂ƍl�����Ȃ��B�@���Ƃ�����ꂽ���̂ɁA���q�̖�������ꂽ�̂��x

�@�ƍl�����Ă��܂��B

�@�u���@�́A

�@�@�l�X�͑����������A���݂��ɐe����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�A�����́A�Ƃ��Ƃ������ł��邩��A���h���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�B�܂��|���Ęd�G�i�킢�끁�s���Ȃ�����i���j��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�C����������A�����A�l�̂���܂����ӂ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�D��l���A���������ĂȂ��Ƃ����āA�l���������g���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�E�d�v�Ȑ����́A�ЂƂ肬�߂ōs���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�吨�ő��k���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�ȂǂƂ������Ƃ���߂��Ă��܂��B�v |

�@�������A�����̌��t���A�╧���̂��������̂܂܂̌��t�ł���A�o�Ă����l�̖𖼂��A��ɒ�߂��閼���o�Ă����肷��̂ŁA�ǂ����������q�����ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤�Ƃ����̂ł��B

�@�w�@������x�ɂ͂̂��Ă��܂���B

�@�܂��@�،o�i�ق����傤�j�E��題o�i���傤�܂傤�j�E�ۖ��o�i�䂢�܂��傤�j�̎O�̌o���̍u�`�����āA�̂��ɖ{�ɂ���āA�O�o�`�`�i���傤������j�Ƃ����̂�������A�Ƃ����b������܂��B

�@������������A����������̓����悤�Ȑ����̖{�Ƒ卷�Ȃ��A���̍��̑��q�̂��̂��Ƃ����؋�������܂���A���q�̍�ł͂Ȃ��Ƃ����Ă��܂��B

�@���̍��嗤����A�����ꂽ�m�����n���Ă��Ă��܂�������A�����炭���̐l�����̂��̂ł��傤�B

�@�������A���q�̕����ɑ���M�́A����߂Č��������Ƃ����Ă��܂��B

�@���q�́u�����͉���̐��łނȂ����B�������������^���ł���v�Ƃ����M�������Ă����悤�ł��B

�@���܂ł͎����i�������ˁj�ɂ���Đg������܂��Ă����̂��A���q�͐l�ɂ���Ċ��ʂ��������āA�����ꂽ�l��p���邱�Ƃ��l���܂����B

�@����͍��Ƃ̎d�g���A�����܂��Ă�������ł���܂��B |

�}133�@�������q�A�@�����ɂ����ł�B

|

�����{�i�����邪�݂̂�j

�@���q�́A���a�̔��i�������j�̒n���Ő��܂�܂����B���̍��s��������A���̒n���ɂ���܂����B

�@�������A���q�͔��i���܂̑�a��j���킽�����A����R���̓�̎R�����Ȃ��炩�ɉ��т�Ƃ���ɁA�����{�Ƃ����Z��������܂����B

�@�����Ă�������A�n�ɂ̂��Ĕ܂Œʂ�ꂽ�̂ł����B

�@�����{�̂���C�J���K�̗��́A�����A�C�J���K�Ƃ��������W�܂��Ă����Ƃ��낾����A���̖�������ꂽ�A�Ƃ����Ă��܂��B

�@���̒n�ŗp���V�c���Ȃ��Ȃ����̂ŁA���̎v���o�̂��߂ɁA�@�������������A�Ƃ����Ă��܂��B

�@�������āA�����̖��a�i��߂ǂ́j�̂���A�@�����̓��@�Ƃ�����Ƃ��낪�A�����{�̂��Ƃł���܂��B

�@����

�@�������͈��l��N�̏t���ɁA���̖@�����̋����i�{�����Ղ��Ă���{���̂��Ƃł��j�́A�܂��ɂ�����Ă���lj悪�A�Ύ��̂��߂ɏĂ������ɂȂ������Ƃ�A�H�ɂ͌d���̓y��̒��S�ɂ��錊����A���ɗ��i�Ԃ�����聁���̍��Ƃ�������́j�Ȃǂ��o�Ă������ƂȂǂ��A�V���Œm�炳��܂����B

�@�Ȃ��A���̂��Ƃ́A����Ȃɑ傫�����ꂽ�̂ł��傤���B

�@����͂��̖@�������A�����I���̌����ƌ����`�����āA�䍑�����łȂ��āA���E�ł��߂��炵���Â��ؑ����z������ł��B

�@�������Ă��̍��̖@�������A�������q�����Ă�ꂽ�܂܂̂��̂��A�܂��͉Ύ��ɂ����āA���̂̂����ĂȂ�����Ă��邩�Ƃ����_�ŁA�̂���v�����ԁA�����̊w�҂ɂ���āA�_�����Ă��Ă��܂��B�@���������������߂�Ƃ��A�����̕lj�╧�ɗ��͈�̎Q�l�ɂȂ���̂Ȃ̂ł��B

�@�@�����͂��낢��ȈӖ��ŌÑ�̌|�p�̑����W�܂��Ă�������́u�����فv�̂悤�Ȃ��̂ł��B

�@�������͂��炭�@�������������܂��傤�B�������Ă��ƂŁA���̂ނ������������A���������l���Ă݂܂��傤�B

�@�lj�̐_���́A�����ƌ�̎���A���Ȃ킿�����I�̒����́A���P���\�\���̎���̂��Ƃ́A��ōl�����傤�\�\�Ƃ����邱��̊G�ł��B

�@���G�̈��ŁA��͂�C���h�̃A�W�����^�[�̕lj�ɂ������M�@�ł�����Ă��āA�������F�ʂ̂߂��炵���G��ł����B�@�@�i���l��N�ꌎ�A�H�����ɘR�d�̂��߁A�Ă��Ă��܂��܂����B�j

�@�a�ɂ͑����̕������̑��́A����ׂ����̂���Ă��܂��B

�@�����̂Ȃ��ŁA�S���i������j�ω��Ƌʒ��~�q�i���܂ނ��̂����j�Ƃ́A�Ƃ��ɗL���Ȃ����đ�\�I�ȕ����ƌ|�p�i�ł��B

�@�S�ϊω��́A���r���ӂ��Ƃ������A�w�̂����Ƃ��������������ŁA���N����`����ꂽ���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����Ă��܂��B

�@�̐l��Ô����i�����Â₢���j�͂��̉����������݂�l�̂悤�ȗ������A

�@�@�قق��݂ā@���������

�@�@���肽����

�@�@������ڂƂ��Ɂ@�������̂��Ȃ� |

�ƁA�ق��ɂ���ׂ��̂��Ȃ��قǔ������Ƃ������Ă��܂��B

�@�ʒ��~�q�́A��͂蔒�P���̂��̂ŁA�k�O����i�����Ȃ݂̂���j�Ƃ����A�{���ɂ������������A�Ђ����ɐM���Ă����A�����ȕ��̂͂������~�q�ł��B

�@�܂��́A����������ɂȂ�������̉��ɁA���F�Ɍ���ʒ��̂͂˂������߂��Ă����̂ł����B

�@�܂���̎��͂ɂ͂�͂���G�ŁA�����̓`���̊G���`����Ă��āA������悭�ώ@����ƁA�����ꂽ�G��Ƃ���˂Ȃ�܂���B

�@�Ȃ��S�����Ƃ�ԁA�d�����ۂ������������悤�Ȃ��̂��A�������c���Ă��܂��B

�@����͌�̓ޗǎ���̍��ɐ����V�c�̎v���o�̂��߂ɁA�ޗǂ̕t�߂̑傫�Ȏ��X�ɂ����߂����̂ł��B

�@����́A�܂�Ȃ��Ɍ�������ʂ���Ă��āA���̒��ɑɗ����i����Ɂj�Ƃ�Ԍo���̈ꕔ�������Ă��܂��B

�@����́A�������Ă�����̂ŁA���{�ł��A���E�ł��A�����Ƃ��Â����̂��Ƃ����Ă��܂��B |

�}140�@�S�ϊω��i�����炩��̂�j

�}142�@����ɗ���

|

�}141�@�ʒ��~�q�i���܂ނ��̂����j

�}142�@�S����

|

�@�d���ɂ́A��K�̎l���ɁA�߉ނ̈��̕��ꂪ�A�l�`�ł��߂���Ă��܂��B

�@���X�A�����̂��̂́A�\�ނ��̕����ł͂���܂���A�����߂������̂͂���܂���B

�@�݂ȏ����ȓy�ō�����l�`�ł��B

�@�����炩�����āA���킢�炵���A�܂����������Ƃ������̂����ꂽ�킯�ł��B

�@���̋�����d���͌����Ă���A�����̉��z�ŁA�؍ނ��A�ڂ��k�߂��Ă��Ă���悤�ł��B

�@����ɂ��Ă��A���a�̂Ƃꂽ�A���̋����ƌd���Ƃ́A�Ƃ��ɔ��������z�̑�\�Ƃ����܂��B

�@���̖@�����́A���X�@���w�⎛�Ƃ����A�����̊w�₪����Ȏ��ł����B

���a�i��߂ǂ́j

�@�����ɂ��Ă���G�ŁA�������Ă���ł��傤�B

�@���p�̔��������̌����̂��Ƃa�Ƃ����̂ł��B

�@���@�Ƃ����A�̂̔����i�����邪�j�{�̂��ƂɁA�ޗǎ���ɂȂ��Ă���ꂽ�̂ł����B

�@�������q�Ɏ����č�����Ƃ������~���ω��i��������̂�j���܂��Ă��܂��B

�@�����̒����A�t�F�m���T���m�Ƃ����āA�N�w��|�p�̂��Ƃ������邽�߁A�䍑�ɂ����Ă����A�����J�l�����܂����B

�@���̐l�ɂ���āA����܂ł͕z�ł܂���Ă�������Ă����~���i�����j�ω����A�͂�����Ɣ������p���݂���悤�ɂȂ����̂ł��B�@�t�F�m���T�́A���q�V�S�i��������Ă�j�̐搶�ł����B

�@�����͏Ă�����

�@�@�������A�������q�̌��Ă��܂܂ł��邩�A�������͈�x�Ă��Č��ĂȂ��������̂ł��邩�Ƃ������́A�O����̏d�v�Ȗ��Ƃ���Ă��Ă��܂����B

�@����́w���{���I�x�ɁA�V�q�V�c���i�Z�Z��j�N�ɔ������ɉЂ��������Ƃ���A��N�l���̂���钆�ɁA�@�����ɉΎ�������A�ꉮ�i�����j�����܂����Ă��A��J���~�藋�������Ƃ���܂��B

�@���̋L���̂Ƃ���ł���A���܂̋������d�������̑����A���ׂĐV�������ĂȂ����ꂽ���̂ɂȂ�܂��B

�@���������z�̕��@��A�����̌`�i�l���j���炷��A����͔��̂��̂��Ƃ����Ă��܂��B

�@����ɍ����̌����̕t�߂���́A��Ύ��̂��Ƃ̂悤�ȂƂ��낪�łĂ��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��A��̒����ł킩��܂����B

�@�������@�����́A�{�����߉ގO���ł���A�������q���Ȃ��Ȃ��Ă���̌����łȂ���Ȃ�܂���B

�@�������q�̌��Ă����ł���A���̗p���V�c�̎v���o�ɍ������t�@�����{���łȂ���Ȃ�Ȃ��킯�ł��B |

�}144�@�~���ω��i��������̂�j

|

�@�Ƃ��낪�A���܂̋����ł́A�߉ގO���̑��ɂ肠���̂ŁA��t�@���̑���{���ɂ���ɂ́A�傫������̂ł��B

�@�����炱�����l���Ă݂܂��ƁA���݂̖@�����̋����́A�������q�̎���̌����Ƃ����܂��傤�B

�@�������čŋ߂ɂ������āA���܂̋�����d���̂���Ƃ���ƁA���a�Ƃ̊Ԃ̓쑤�ɁA���݂̌����Ƃ͖��\�x�قǓ���ɌX���������̐Ղ��o�Ă��܂����B

�@�����Ă���͓��@���C�������Ƃ��o�Ă��������{�̐ՂƎv���錚�����A��͂肻�̊p�x�قǂ���Ă���̂ƁA�肠���Ă��܂��B

|

�@�������Ă��̎��̐Ղ͒���ƁA�d���ƁA�����ƁA�u���Ƃ��꒼���ɂȂ��ł��܂��B

�@���Ȃ킿�@�����̂悤�ȍ��E�ɓ��Ƌ������Η����Ă���^���́A�Â��^���Ƃ����Ă��܂��B

�@�������ĂقځA���̋c�_�ɂ��A�I��肪�������ł���܂��B

�@�������A���̂��Ƃ𖾂炩�ɂ��邽�߂ɁA�����̌��z�w�Ƃ���j�Ƃ���p�j�Ƃ������A����Ɍ����₻�̐Ղ����łȂ��A���낢��̌Â��L�^�ɂ��ƂÂ�����A�܂������⊢��A�����ɂ������܂ł��l�����킹�āA���̖����l���Ă��܂�������A���낢��̊w�₪�A�����ނ悤�ɂȂ�܂����B

�@���l��N�̓~�ɁA������ʎ��̂��߁A�����̓������Ă��������Ă��܂��܂����B

�@����͌Ñ㕶�������������ƂƂ��āA��ςɎc�O�Ȃ��Ƃł��B

�@�������͌Â��c���ꂽ�������ɕۑ����邽�߂ɁA�ǂ�������悢���A�^���ɍl���܂��傤�B

�@�Â������́A�@���������ł͂Ȃ��̂ł��B |

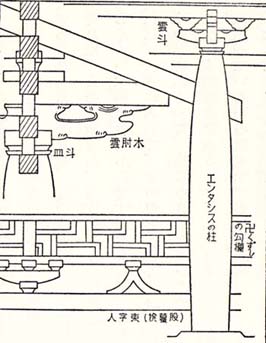

�}143�@�@�����̕lj�

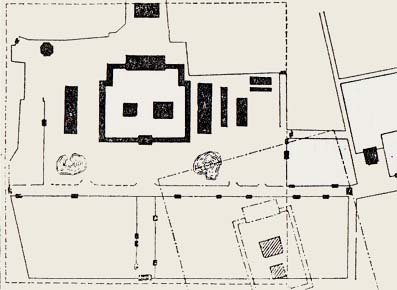

�}146�@�@���������i�����j�Ǝᑐ�����̔z�u�}�B

�i�_�����ᑐ�����̔��@���ꂽ�Ƃ���j

|

|

�}145�@�����V��̗����i�炭����j

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@8 ���i�������j�̐Ε���Ƒh���i�����j���@top

���i�������j

�@���̍��̓V�c�̋{��́A���a�̔̒n���������A���̂��������ゲ�ƂɈڂ��Ă��܂����B

�@���̂�����͓��a�̎R�X���A�Ⴍ�Ȃ��炩�ɕ��n�ɂÂ��Ƃ���ł����B

�@�����Ă������̐삪�A���̎R�X���痬��łĕ��n�����邨���Ă��܂��B

�@�����͔�Ԓ��̖������̒n���Ƃ����Ă��܂����B

�@���ꂪ�A�������A�X�J�Ɠǂނ悤�ɂ�����Ă䂫�܂����B

�@���̒n���ɂ́A�������̌Â�������A�̂����̂������ՂȂǂ��c���Ă��܂��B

�@�k���i�����Ȃł�j�Ƃ��A�����i�����ł�j�Ƃ��A���i�������ł�j�Ƃ�������ł��B

�@���̂�����ɁA���m���i���܂̂��傤�j�ƌĂ��Ƃ��낪����܂��B

�@�����͑h�䎁�̓@���������Ƃ����Ă���Ƃ���ł��B

�@�w���t�W�x�ɏW�߂��Ă���̂ŁA�Â������̉̂ɂ́A���̂�����ō��ꂽ���̂�����܂��B

|

�}147�@�Ε���i�����Ԃ����j

|

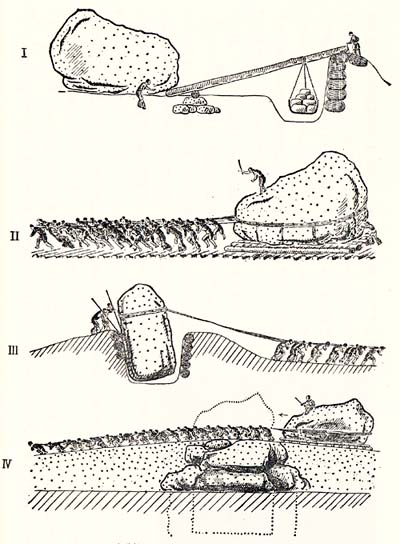

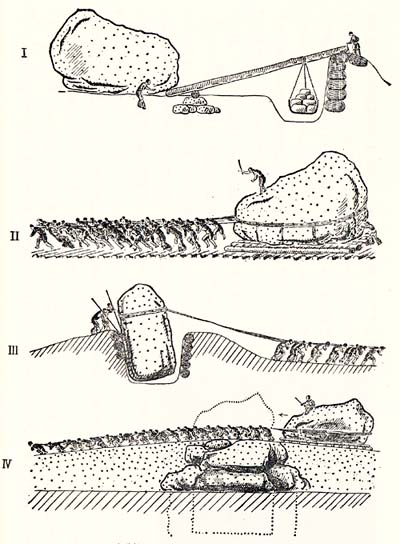

�}148�@�Ε���́A�ǂ̂悤�ɂ��Ă���ꂽ���B

�@(���s���l�Êw������14�����)

|

|

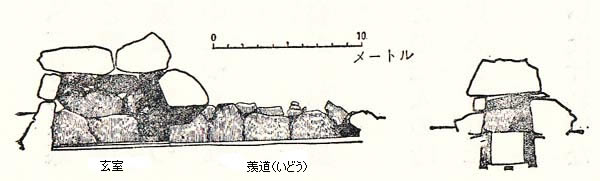

�Ε����i�����Ԃ����j

�@���܁A���̓��m���ɁA�������͐Ε���Ƃ�ԁA�傫�Ȑ��d�˂�ꂽ�ꏊ�������邱�Ƃ��ł��܂��B

�@����͌Õ��̂��ƂŁA�y�����ꂳ���Ă��܂��ƁA�Õ��̒��S���ł��鎀�̂��f�����đ���Ƃ��낪�A���̂悤�Ɏc���Ă��܂����̂��낤�Ƃ����Ă��܂��B

�@���̐Ε���͖��O�̂悤�ɁA�l�����肵���镽��ȑ����ɂ̂��āA�\�ȏ�̑傫�Ȑ��g�������āA�܂�肪��\���[�g���ȏ������̕���������Ă��܂��B

�@�����āA�܂��ɂ͎l�p�`�ɖx������Ă��܂����B

�@���������ł́A�y���ǂ̂悤�ɂ��Ԃ����Ă������A�悭�킩��܂���B

�@����͑O�ɂ݂��Õ��̔��W�́A����ɂłĂ��鉡�����̐Ύ��ł��邱�Ƃ��킩��ł��傤�B |

�@�����͋��s��w�̐l�������l�c�k�씎�m�𒆐S�ɁA���O�O�N�ƎO�ܔN�Ƃɓn���Ē��������A���̕����ɂ���܂����B

�@�E��̐}�́A���̕��ɂ������Ă���A�ǂ������ӂ��ɂ��̐Ε��䂪���ꂽ�̂����l�������̂ł��B

�@�O�́A�m���˂�����Ă���Ƃ����s���~�b�h�̐}���A������x���Ȃ����Ă��������B

�@�����āA��ςȐl���̘J���͂�K�v�ɂ������Ƃ��l���Ă����Ȃ����B

�@���̂悤�ȁA�傫�ȕ�́A��̂���̎��[�𑒂����̂ł��傤���A�����ł��͂�����킩��܂���B

�@�������m���̋߂��ɂ��邩��A�����炭�h��n�q�i�����̂��܂��j�̕�Ƃ���ꂽ�����i�����͂�j��ł͂Ȃ����낤���A�Ƒ����̊w�҂����ɂ����Ă��܂����A�悭�킩��܂���B |

|

|

�}149�@�Ε���̂�����

|

���m���Ƒ]�䎁

�@�w���{���I�x�̂Ȃ��ɐ����i�������j�V�c�O�l�N�i�Z��Z�N�j�ɁA�����ɂ̓����̉Ԃ��炫�A�O���ɂ͊����đ����ӂ����B

�@�����Č܌��ɂ͑�b�i�������݁j�̔n�q�i���܂��j�����̂ŁA�����i�����͂�j��ɑ������Ə����Ă���܂��B

�@���̔n�q�̓@���A���̓��m���ɂ������Ƃ����Ă��܂��B

�@����͒������ȉƂ̍����Œ�ɂ͏��r�������i�����炭���̒r���A���i�܂���j�̒r�Ƃ���ꂽ�̂ł��傤�j�A�������r�̒��ɍ���Ă������A�Ə����Ă���܂��B

�@�n�q�͂���œ���b�i���܂̂������݁j�Ƃ����Ă��܂����B

�@��ɓV���V�c���A�����ɓ��m�{�Ƃ����̂����܂����B�w���t�W�x�ɂ͊`�{�l���i�����̂��Ƃ̂ЂƂ܂�j���A����c�q�̎���Q���āA���̂�����̂��Ƃ��A�������̉̂ɂ��ł��܂��B

�@�n�q�̎q���ڈ��i���݂��j�Ƃ����A���̎q�������i���邩�j�Ƃ����܂����B

�@���ׂĂ̑��̍������������āA���̎O�l�̎���ɁA�h�䎁�̐��͂́A�����Ȃ�܂����B

�@��ɓ��m�@�i�₵���j�́A�����ƌ��Ă܂������āA�{�a�ƌĂꂽ�肵�܂����B

�d�䎁�ɑ���

�@�h�䎁�̐����́A�n�q�����s�i�����Ⴍ�j�V�c���E���Ă��A�������q�����܂��Č��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ������قǂł����B

�@�������q���A�V�c�̈ʂɂ��Ă����悤�ɁA�ƈ⌾���Ď���ł������A�R�w��Z�i��܂��남�����j�c�q�����E���Ă��܂��܂����B

�@�܂��ڈ��i���݂��j�͏o�g�n�̊����i���炬���ޗnj��䏊�s�j�ɍ��{�Ƃ����{�a���������A���������̕������āA�V�c�̂Ɠ����悤�Ƀ~�T�T�M�Ƃ��킹���肵�܂����B

�@����ŁA�h�䎁�ɑ��锽�����������l�X�������Ȃ�A���ɒ��b���q�i�Ȃ��Ƃ݂̂��܂�����Ɋ����j�����̂悤�ɁA�����嗤����A���Ă��Ă����앣�����i�݂Ȃ݂Ԃ��̂��傠��j�̂��ƂɏW�܂�l�����̊ԂŁA�h�䎁���ق�ڂ����k���͂��܂�܂����B

�@���̒��ɁA����Z�c�q�������Ă��܂����B

�@�����I�ɂȂ�ƁA���������Љ�̂��肳�܂́A�O�ɂ݂Ă��������̊Ԃ̑������͂��߁A�嗤����`������V���������̎��������߂����āA�V�������̂ƌÂ����̂Ƃ̑Η������A�����������Ă��܂����B

�@�����i�������ˁj�͂܂�����A�܂��܂�����Ă��܂��B

�@�������āA�Љ�́A���������悤�Ȏ���ɂȂ�܂����B

�@����n���ł͛��i�~�R�A�J���i�M�j���A�����퐢�̐_�i�퐢�Ƃ����̂́A���̂���̗��z�I�Ȑ��E�̂��Ƃł��j�Ƃ����čՂ��āA�l�X���܂ǂ킵���Ƃ����b�����邭�炢�ł����B

�@�����Ȃ�ƁA���R�̍ЊQ���A�C��̕s�����A������A�������܁A�l���̐����ɂЂт��Ă��܂��B

�@�����ĉ����s�g�ȁA���������ł�������͂��������Ƃ����s���ȋC�������A�����ɂ��l�X�̐S�ɂ�����܂����B

�@�����������̒��̂��낢��Ȗ������A���Ƃ����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł��B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |