|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章

十二章 古代国家がゆれうごく

中国風

この頃、国々の名も漢字で、中国風に二字でつづられる名があてられてゆきました。

相模とか、信濃とか、和泉(いずみ)とか、淡路とか、駿河とか、但馬(たじま)とか、安芸(あき)とか、讃岐とか、肥前とか、薩摩とかいうふうに、また、天皇の名も、このような二字の名がつけられてゆきました。

たとえばカムヤマトイワレヒコノスメラミコトといわれていたのが、神武(じんむ)天皇といわれるようになり、オオハツセワカタケノスメラミコ卜が雄略(ゆうりゃく)天皇といわれるようになりました。

こうしたことでもわかるように当時においては、中国をまねることが重要なことのように行われていました。

ただこの場合、意味をとって漢字をあてた名と、ただ音をとってつけた名があります。

『万葉集』において和歌を記すときにも用いられているような、音を写す字は万葉仮名といわれています。

これは、やがて後には片仮名や平仮名に発展してゆくわけです。

人民の生活と郷戸(ごうこ)

この頃の人々の生活は大家族制で郷戸(ごうこ)といわれ、いくつかの房戸(ぼうこ)が集まっていました。

すべての租税や労役の負担は、この郷戸が単位でうけておりました。

これらの負担は大きくはなっても、小さくはなりませんでした。

租税は口分田の収穫の中から、納められるわけです。だから農業の生産のためには多くの労働が必要でした。

労役は地方からの運送のためや、都の宮殿や役所の修理や、また道路や橋などの工事のために用いられました。

これらは、やはり実に大きな重荷となっていました。

この労役が、いわば当時の国家の運営を支えていたわけでした。

防人(さきもり=徴兵)

こうした労役のなかに、軍団制の兵役もふくまれていました。

青年・壮年(正丁といわれていました。二十〜六十歳)たちは、防人として三ヵ年の間、九州の防備に、また、一ヵ年の間衛士(えじ)として奈良につかえていたのです。

また地方にも軍団がありました。これらも大きな負担だったでしょう。

特に口分田の耕作の労力がへるために、家族にとっては大きな痛手でした。

そして武器、その他の費用も自弁でしたから、この点ではますます大きな影響をもっていました。

ことに長い間、別れているのだから、家族との別れも大変でした。

『万葉集』のなかに防人の歌(巻二十)とか東歌(巻十四)などのなかで、防人の旅立つ人とその家族との別れの歌があります。

こうして労役にでている人たちや、また防人(さきもり)たちは、苦しい生活と重い負担にたえかねて、しばしば逃亡しようとくわだてました。

それから少しでも悪い天候によって凶作になると、このような生活の中では、すぐ貧しい苦しい生活におちこむことになってしまいました。

こうして逃亡した人々は浮浪者のようになって、国々をさまよい歩くか、もしくは有力な貴族や豪族の家にかくまわれるかしました。 |

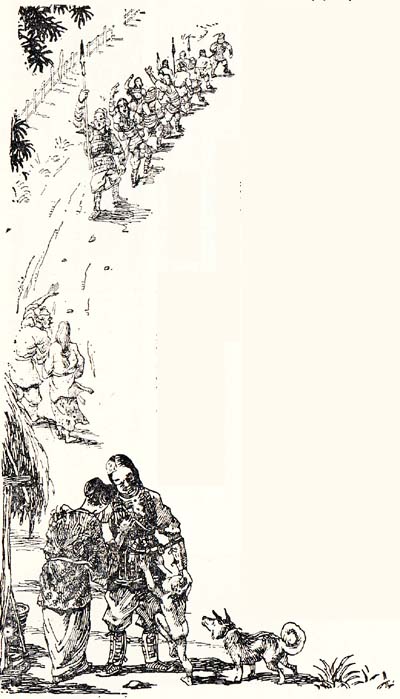

図167 防人(さきもり)の旅立ち

|

屯倉(みやけ)から荘園へ

こうした有力な貴族や豪族たちは、田荘(たどころ)・屯倉(みやけ)をもっていました。

これらをいとなむ労力はまえから家にいる奴婢(ぬひ)や、寄口(よりぐち)が負担していたわけですが、さらに逃亡者が入って寄口が増えたりしたわけでした。

一般に口分田を少しでも増すように、そして国家の財政をゆたかにするために、新しく田を開墾することが始められていました。

しかも開墾をするためには、その人の一代の間は開墾地の収穫には税をかけないなどという方法で、奨励されましたが、やがて永世私有(永久に所有していてよい)ということが定められました。

こうして私有地が増えてゆき、だんだん田荘(たどころ)が、大きな荘園(そうえん)と呼ばれるものにまで、発展してゆきました。

出拳(すいこ)

そのほか、こうした苦しい人々の生活に対して、国や郡の倉庫から穀物を貸しつけることも行われました。

これを出挙(すいこ)といいます。

しかし、それは高い率の利子をはらわされましたから、結果はますます、人民の生活は苦しくなるばかりでした。

この時代のことを書いた『日本書紀』につづく『続日本紀』という本には、このような人民の苦しい生活、凶作をきたすような不順な悪い天候、また、たちのよくない病気が流行したこと、などがしばしば書きつけられています。 |

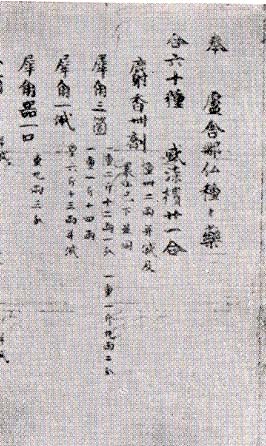

図168 屯倉(みやけ)印と駅鈴(えきれい)

図169 筑前国御笠軍団の印

|

豪族たちが出挙(すいこ)をした場合もありましたが、害が大きいので後に国家はこれを禁じました。

問民苦使(もんみんくし)という、人民の生活を視察するための役人が、各地に派遣されていったこともあるほどでした。

貧窮問答歌(ひんきゅうもんどうか)

『万葉集』には、この頃の歌が一番多く集められています。

その中にはのどかな自然の歌や、人生の楽しさをうたった歌もありますが、それだけではなく、人情のせつなさをうたった歌や、生活の苦しさをうたった歌も入っています。

足柄山(箱根山のちかく、関東に行くためには、どうしても通らねばならない道があった)の御坂(みさか)という峠で、都からの労役の帰りについにたおれてしまった人をうたった和歌(巻九)などもあります。

しかし、そうしたもののなかで、一番有名なのは山上憶良(やまのうえのおくら)の作った「貧窮問答」の歌(巻五)であります。その大体の意味は、

雨風や雪のふる夜は、寒いので、糟(かす)で作った酒をすすったりしながら、まあ自分のほかにはとるにたりる人物はいないだろうなあ、などと自慢をするけれどもやはり寒さは身にしみてくる。

ありったけの衣類を肩にかけるけれど、どうしても寒い。

まだまだ自分たちよりも貧しい人たちは、どうしているだろうか、と思う。

天地も狭くなったようだし、日や月もなんだか暗くなったような気がする。

せっかく人間に生まれてきたのに、また、人なみに田も作っているのに、ワタも入っていないぼろぼろの着物を肩にかけて、低いかたむいた家の土間にじかにすわって、家族とお互いにかこみあって、なげいたり泣いたりしている。 |

図170 天地もせまくなったようだし、日や月もかげったようだ。

(貧窮問答歌)

|

また、かまどには煙もたてないし、飯をむす甑(こしき)には、長く使わないからクモの巣がはってしまって、飯をたくことも忘れたようだ。

そして、力のない声を出している。

だのに「短いものの端をきる」という言葉のとおりに(苦しいものをさらに苦しめるように)、むちをもった里長(さとおさ)の声が、寝屋の入口にまで聞こえてくる。

世の中の道(を生きてゆくこと)はこうまで仕方のないものだろうか。 |

という悲痛な苦しみをのべています。

憶良(おくら)はすでに見たように、役人でもあり歌人でありますから、自分の生活ではないはずです。

人民の生活からすれば、高い身分にいます。

その憶良が見ている人民の生活が、こんなに苦しいものなのでした。

「術(すべ)なきものか、世の中の道」という言葉は、この歌だけに出てくるのではありません。

いくつもの歌に、生活の苦しさにひしがれて、うめく声のようにうたわれています。

憶良は、筑前(九州)の国司(こくし)にもなったり、中国に対する知識もゆたかにもっている当時の知識階級のひとりでした。

特に子供を大切に思ういくつかの歌は実に美しい感情をうたって、『万葉集』のなかに残っています。

行基(ぎょうき)

こうした社会において、寺院の仏教がどれだけ人民の信仰を集めることができたか、疑わしいでしょう。

寺々の屋根は高く、仏像は人間ばなれをした姿をしています。

うすぐらいへやを飾って香をたき、経文を読んで、祈祷(きとう)をするのですが、それがどれだけ人民の幸福を願う心と一致したか、疑わしいことです。

遠く大陸の西域(中央アジア)の地方から伝わった音楽に、伎楽(ぎがく)があります。

儀式のときに行われ、面をかぶって、それにあわせておどりがおどられました。 |

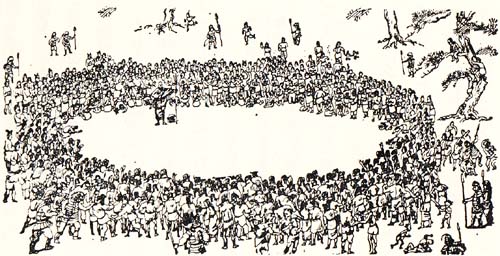

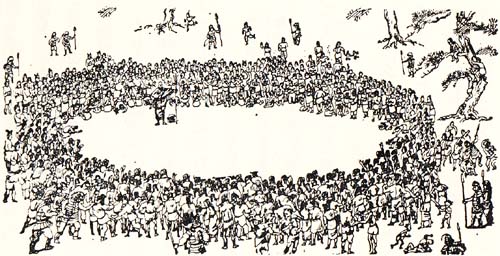

図171 若草山のふもと、行基(ぎょうき)の説法がおこなわれる。

|

しかし、これがどれだけ人民の楽しみになったかわかりません。

おそらくこれは貴族を中心とした大宮人の生活の一部分であったでしょう。

大宮人の間では写経ということも流行し、経文を写す若い人たちが、写経所にいてそれを引受けました。

また僧侶は尊重されて労役を課せられませんから、怠け者がお坊さんになりました。

こうして仏教は、腐敗堕落してゆきました。

この頃、行基という僧が現れて、このような仏教には反抗して、村々を歩き橋を作ったり渡し場を整えたりして、人民の間に仏教による、人生の幸福と罪とを説教しました。

仏教は、元々この世は仮の世で、人間の行いは罪ぶかいものべということを説くわけです。

貴族に接近する仏教はこのような正しい仏教ではないとして、公の力をかりないで、いたるところを乞食(こじき=食を求めること)しながら、どこにでも庵(いおり=小屋)をたてて、人民の中を歩きまわりました。

そして特に若草山の下の広場などで、人を集めてそういう説教をしました。

だから一度は、寺々の僧から、人心を乱すものだといってうったえられました。

しかし人々はこの行基の説教により、その苦しい生活に悩む心をすこしでも落ちつけることができました。

揺れ動く律令制国家

こうした人民の生活の苦しみが、ますます増えても少しも減りそうもない、というありさまでした。

これはそのままに、その上に支えられている、律令制度を中心とした国家が、揺れ動くことでした。

そして口分田(くぶんでん)の耕作と、年々の労役の負担との間にも、どちらかがふえることは、どちらかがおろそかになることとして、矛盾した立場にあるわけでした。

そうしてひとたびつまずくと、坂をころがり落ちる雪の塊りのように、それはだんだん大きくなりました。

| みたみわれ 生ける験(しるし)あり 天地(あめつち)の 栄ゆるときに あへらく思へば |

という歌が、こういう時代のこういう背景の中で、朝廷でうたわれたわけでした。

そうしてそれは、けっして人民の幸福をうたったものでないことを、考えることができましょう。

1 大仏の開眼

天平(てんぴょう)の世

「天下の富をもっているものは朕(ちん)である、天下の勢いをもっているものも朕である」

と、聖武(しょうむ)天皇は、おごそかにいいました。

揺れ動いているとはいえ、なおサクラをかざして遊びあうほどの、平和な生活がつづいている中で、律令を中心とした国家は、まだまだそう早く、まいってしまうようには見えませんでした。

それでこの時代を、飛鳥(あすか)・白鳳(はくほう)につぐ天平(てんぴょう)の世といいました。

この時代は文字どおり、平和な美しい世の中であるように考えられました。

すでに大化の改新から後の律令制国家において、大きくうかびあがった天皇制を説明し、天皇が政治的な中心となって、各貴族や豪族たちを従える理由などをも説明するための、『古事記』や『日本書紀』の編纂(へんさん)は終わりました。

同じように、各地の地理や伝説を書いてだした『風土記』というものが作られもしました。

この時代の貴族たちの和歌は、大伴旅人(おおとものたびと)やその子の家持たちが編集した、といわれている『万葉集』に残されています。

この時代に、学者の淡海三船(おおみのみふね)たちが、中国風の詩文を作りました。

これが『懐風藻(かいふうそう)』といわれているものです。

こうした中にしめされているように、律令制の完成によって皇室を中心とした全国の支配は、すっかりできあがったわけでした。

これが聖武天皇のさきの言葉となって、表わされていると思われます。

本地垂迹説(ほんちすいじゃくせつ)

この時代の全国の動揺を、信仰をもってやわらげることができる、という考えもありました。

さきにみた国魂(くにだま)神社が、各国に作られるようになったのも、そのためでした。

さらに、九州の宇佐(うさ)と筥崎(はこざき)に八幡宮ができました。

それまでは、彦神(ひこがみ)と姫神(ひめがみ)を祭っていたのですが、それをはっきりと応神(おうじん)天皇と神功(じんごう)皇后のことであるとしました。

そしてここの巫女(みこ)が、神のお告げを伝えるようになりました。

それから、この時代のもう一つの特徴は、仏教の信仰と、古い神々に対する信仰とが結びつきはじめた、ということです。 |

図172 僧形八幡坐像

|

すなわち仏が外国の神であるという考え方は、そのままに我国の古い神と仏とは同じで、ただ呼び名が違うだけである、という考えを導いたわけです。

こうした考え方が、この頃からだんだんと強くなり、お寺がたてられる、そのそばに神社も作られる、というふうになってゆきました。

これを神仏習合(しんぶつしゅうごう)といいました。

さらにそれはインドの仏が、我国に現れると神になったのだ、という考えになりました。

すなわち大日如来(だいにちぎょらい)が、アマテラス大神であるというように、こうした考えが本地垂迹説(すじゃくせつ)といわれました。

行基(ぎょうき)もこのような考えをのべて、仏教を人々に親しませようとしました。

ここに仏教が、元々悟りをひらく修業であったのが、祈祷を主とする信仰になっていったことを考えることができます。

国分寺

さらに、聖武(しょうむ)天皇の七四一年(天平十三年)に、国々の国府(こくふ)の近くに、国分寺というその国の代表する寺と、国分尼寺(こくぶにじ)という尼寺(あまでら)とが作られました。

これは、国々が一つ一つの宇宙(世界)で、そこには仏がおられ、やがてその宇宙は、さらに大宇宙に総括せられている、こうして三千大千(さんぜんだいせん)世界というものがつくられている、という考えにもとづいているのです。

そして大和の国の国分寺が、その小宇宙の国分寺を総括している総国分寺であるというわけで、高さ二丈三尺五寸(7.775m)のビルシャナ仏(毘廬舎那仏)を作ることが計画されました。

この二丈三尺五寸の大仏は銅を十三万三千百十貫(500ton)、錫を二千二百七十一貫(8.5ton)、錬金を百十七貫、水銀を六百六十貫、炭を一万六千六百五十六石も使って、十年もかかって作り上げました。 |

図173 近江国国分寺跡

|

いくたびか失敗し、やりそこなったらしいのですが、とうとう作り上げました。

このように大きな、見上げるばかりの怪物のような大仏は、どうして作られたのか。技術の上で、いろいろと問題がありますが、大きな型に入れて作られたものでしょう。

ただし、今日、奈良の大仏殿にある大仏は、はじめに作られたままのものではありません。

その後にいくども修理したものです。大仏殿もずっと後に建てたものです。

春日(かすが)神社と興福寺(こうふくじ)

聖武天皇の皇后は藤原氏の出身の光明子(こうみょうし)でした。

藤原氏は鎌足(かまたり)から不比等(ふびと)をへて、この頃になって、朝廷における大きな勢力のある貴族となってしまいました。

この藤原氏の氏神(うじがみ)と氏寺(うじでら)が作られました。

氏神は、はじめ氏姓の尊重されていた古い時代には、その出身と地位とをしめずものでもあって、祖先神とされるものを祭っていたようです。

しかし、この頃になると、べつに祖先神にかぎらず、氏の守護神として、いろいろの神がまつられたようです。

藤原氏の氏神は春日神社でした。ここにはアメノコヤネノミコ卜などが、まつられたわけでした。

また、氏寺として興福寺が作られました。

この興福寺も、今日残っているのはごく一部分で、初めはもっと大きな構造でした。

そしてこの氏寺と氏神とは、さらに朝廷と藤原氏との関係が密接になり、そのうち藤原氏の勢力がのびる、つぎの平安京に都を移された九世紀から後にはますます、厚い信仰を集めることになっているのです。 |

図179 興福寺東金堂

|

海を渡って行き来した人たち

この頃、遣唐使とともに、多くの留学生や留学僧たちが、海を渡って中国に行きました。

吉備真備(きびのまきび)や阿倍仲麿呂(あべのなかまろ)や、僧玄防(ぞうげんぼう)たちがそれでした。

またインドから、はるばる菩提僧正(ぼだいそうじょう)がやってきて大仏を作るのに力をかしました。

また後には中国の鑑真和上(がんじんわじょう)も、我国に渡ってきて、戒律(かいりつ=僧の守るべき生活上の規則)を正しく伝えました。

2 正倉院

正倉院には、大仏の開眼式に使った道具をはじめ、聖武天皇の好まれた道具類が主としておさめられています。

この床の高い、そして角材をあわせて作った倉庫の建築は、校倉造(あぜくらづくり)といわれ、湿度によって角材がのび、ちぢみできるので、一定の湿気をふせぐことができる、倉庫にふさわしい建築です。

こういう仕組で守られ、しかも代々の天皇の命令で開閉したのですから、当時のものが、ほとんど痛まずそのままに伝えられてきました。

(十八世紀になって大規模な修理か行われました。)

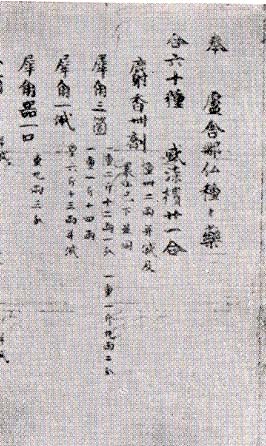

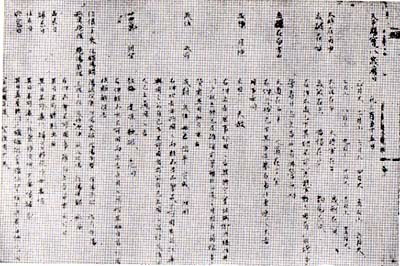

『東大寺献物帳』といわれる目録にのっているものなど、ほとんどすべてが、そのままに今日もなくならずにあるわけです。

もちろん痛んだものが多いのは、いうまでもありませんが、ほとんど虫もついていないのです。

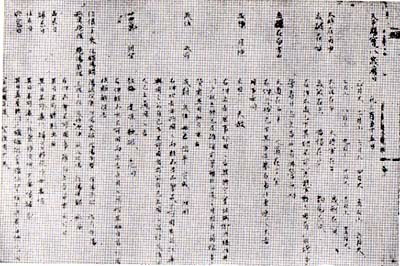

東大寺のもっていた墾田関係の地図をはじめ、写経をした人々の間の書類や、それを書くために裏面を使った古い戸籍の断片なども、保存されてします。

|

図180 鳳凰形(ほうおうかた)

|

図182 東大寺献物帳の一部

|

今日では奈良や東京の博物館で、時々その一部分が公開されますから、すべての国民に見る機会がもてるようになりました。

昔は、ごく一部のかぎられた人だけしか見るのを許されませんでした。

ここにある、いろいろの道具類をとおして、私たちは直接に、この頃、我国に伝えられた、大陸の唐の国の文化を考えることができます。

中国には、唐の時代の日常の道具などはほとんど残っていませんが、ここにはそれがあります。

中国のものばかりではなく、インドやイラン(ペルシア)や、遠く東ローマ帝国におよぶ、広い世界の文化の行き来を想像させるような、いろいろなものにみちています。

戸籍はさきにも見てきたように、重要な当時の家族や社会のことについて知らせてくれます。

あらあらしい歴史のうつりゆきのなかで、たまたま片隅に静かに残された宝庫です。

私たちはここの道具類をもとにして、この当時の朝廷や大宮人の生活をはじめ、いろいろの社会のありさまを考えることができました。

また、はるばる中国や、さらにそのむこうの大陸から伝わってきた文化の歩みをも知ることができました。 |

図183 五絃のビワ

図185 模様入りの毛氈(もうせん)

|

|

図181 ガラスの碗(わん)

|

図184 残っているうちでは東洋でもっとも古い暦(こよみ

|

3 天平貴族たちの生活

天平時代の社会の中心は、貴族たちの生活にあったわけです。

政治のうえでも社会の生活ででも、すべてを支配する権力が、この貴族たちに集まっていました。

そしてまた富も、すべて貴族たちのもとに集められました。

中央の朝廷の官職は、すぐれた人物を本位にするのではなく、貴族の世襲になっています。

各地の国府からは、政治上でも経済上でも、すべてのものがこの中央におくられ、集まってくるわけです。

また貴族たちは、その私生活を支える荘園を各地にもっています。

ここの富もまた中央に住む貴族たちの手元に集まってきます。

中央、すなわち奈良=平城京の生活は、このように当時国家の生活の中心でありました。

平城京の文化は、生活のゆたかな表われとして、地方からしたわれ学ばれたものだったのでしょう。

古代の律令制国家ははっきりと、大きな規模のもとに作られました。

こうして、大化の改新からのち、国家の代表として、大きな権力をもつようになった天皇を中心として朝廷が、まだその朝廷のなかでは、多くの貴族たちのなかから、藤原氏がだんだんに勢力を強めだしてきました。

「族(やから)を喩(さと)す歌」には、貴族たちの間の争いによって、滅びてしまうことのないように、また平和な生活になれて、大伴氏の古くからの任務である、朝廷を守ることを忘れてしまわないようにと、大伴家持がうたっています。 |

図186 古墳末期(6世紀頃)の土器(須恵器)の

焼き方。 24、57図とくらべてみよう。

|

朝廷を中心にした、このような貴族たちの政治や生活は、表向きは中国のまねをし、中国の知識をひけらかす華やかなものでしたが、その内部では乱れたさまざまな争いがおこっていました。

また寺院の勢力が大きくなったため、僧侶が政治に口をだすことも、おこりました。

こうしたなかで、このような政治のすべての仕組を支えている班田制は、だんだん行われなくなってゆき、農民の労役の負担は、農民たちが逃亡したり反抗したりするため、少しずつゆるめられてゆきました。

4 新しい歴史が作られてゆく

全国に国分寺が作られて、仏教が国家の力で普及するようになっても、人民の生活は幸福にも豊(ゆた)かにもなりませんでした。 税や労役の負担はかえって大きくなり、その取立も厳しくなっていったのですから。

地方の国府や国分寺はそのままに、中央の文化を伝えてくれるものだったでしょう。 しかし一歩そとにでると、地方の人民の生活は奈良の都の生活とは、天地のへだたりがあるようなありさまです。

人々は班田制の口分田(くぶんでん)を耕作するために、口にもだせぬ苦しみの多い生活にたえていました。 |

図187 山城国国分寺跡出土の文字瓦。

税のかわりに瓦をおさめた人の名が記してある。

|

若者や力のあるものは、労役にでてゆかなければならないのです。

だから苦しさにたえかぬた人々は、その苦しさを逃れるよりほかにありません。

逃れても生きていけないとき、反抗に立ちあがるわけですが、そのためには、お互いの結びつきがもっと強くなっていなければなりません。

すべての人民の望むことは、なによりも生活の基礎である収穫をゆたかにすることです。

けもののような、あわれなわびしい生活ではなく、ゆたかな望みが多い楽しい生活です。

毎日、毎日が喜びであり、昨日より今日、今日よりは明日とすこしずつ向上してゆく生活、そういう生活をもとめないではおられないものです。 |

図188 土地をたがやしつづける農民の生活のうえに、

つぎの新しい歴史がつくられてゆく。

|

ようやくにしてできあがった日本の国は、ゆるぎない力をもって、それぞれの国司をとおして、人民を支配してゆきました。

そこでは、この人民の望みが、すくすくとのばされたでしょうか。

しかし、人々の努力は一日も休むことはありません。

奴隷のような生活から、自分の力でぬけだそうという努力は、ずっとつづけられていました。

農業のうえでは、イネの種子を田にじかにまいていた、これまでのやり方をやめて、苗代を作ってイネの芽を育て、田植えをするやりかたで、同じ上地から、ずっとよい収穫を、取入れるようになりました。

また、穂だけ刈るのをやめて、根元から刈りとることも始りました。

こうしたくふうによって、生産は少しずつ向上していったのです。

こうして、たえず土地を耕しつづける農民の生活の発展のうえに、つぎの新しい歴史が、作られてゆくのです。

top

**************************************** |