|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12

2�@�I�����_�x���̖��{����C�R�`�K��

1�@�I�����_�̌��͂Ə�g���̗{�� top

�@���{�͉Éi�ܔN�i�ꔪ�ܓ�N�j�A�I�����_���{�ɏ��C�R���y�b�g�͓�ǁ\�\��̙��ՊہE���z���������B

�@�������A���N�N���~��������N���������߂ɁA���{�����̌R�͌����͂��n�߂��邩���ʂ��������Ȃ��Ȃ����B

�@�����ŃI�����_���{�́A����x�x�ߊC�ŏA�𒆂̏��C�R���x�b�g�́i�O�֎��j�u�X���r���v�����̗p�Ƃ��Ė��{�ɑ��悷�邱�Ƃɂ��A���͈͂�����N�i�ꔪ�܌ܔN�j�����A����ɓ��������B

�@���̊́A�u�X���r���v�����ߊό��ہA����уI�����_�w�����ς̙��ՊہE���z�ۂ̏�g���Ƃ��āA�m���E���m���E����{������Ƃ����̂��A�I�����_�C�R�ɂ�钷��C�R�`�K�̔��[�ł������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�f

�@�]���A���Ă̊C�R�m������́A�N���̗ljƂ̎q����C�ь��Ƃ��ČR�͂ɏ�g�܂��A���n������{�����@���Ƃ��Ă����B

�@�������A��m�q�C�p�̐i���ƁA���D����D�D�ւ̐芷���ɂ��A���D�p�̔��B�Ƌ@�֏p�̏o���ɂ��A�m��������A��C�̋����̂��Ȃ����ʌR�͂ł̎��n���炾���ł͕s�[���ƂȂ�A���Ȃ�̐��w�E���Ȍn�̊�b���炪���߂�ꂽ�B

�@�����ŁA������x�C��o����ς����A��N���炢�̊��ԁA�W���͂܂��͗���̊w�Z�ŏW��������s�Ȃ��A���ꂩ��C���������ۂ��Ƃ������x�ɕς���Ă������B

�@�I�����_�����̗�O�ł͂Ȃ������B

�@���Ȃ݂ɁA�č��ŃA�i�|���X�ɁA���w�Z�̑O�g�ƂȂ闤��̊C�R�w�Z���ł����̂��ꔪ�l�Z�N�A�p���ŌW���́u�u���^�j���v���ɂ��W�����炪�n�߂�ꂽ�̂��ꔪ���N�ł������B

�@����̊C�R�`�K�ł��A���S�ƂȂ����̂́A�q�C�p�E���D�p�E�@�֏p�Ȃǂ̐��Z�p�ƁA�����ɕK�v�Ȑ��w�E�����w�E�͊w�E�V���n���w�Ȃǂ̕��ʊw�ł������B

�@����ɁA���n����I�ȑD��A�^�p�p�A�C�p�A�C�����̂��߂̗���p�Ȃǂ����������̂��A���Ȃ̑S�e�ł���B

�@���Ă̏����C�R�w�Z�̏C�ƔN���́A�T���Ĉ�N��W���Ƃ��Ă������A����͂��łɉ��N���̊C�������ςC�ь���Ώۂɂ������߂ł������B

�@����C�R�`�K�ł́A��u�����A�C��o�����Ȃ���ɁA�Ȋw�I�\���m�������ł������B

�@����ɒʖ�����u�`�̔�\�������l�����킷�ƁA��N���s���Ȃ��Ƃ͖��炩�ŁA�I�����_�̋��������́A���Ă̓�{�܂��N���炢���Œ���K�v�Ɠ���ł����悤���B

�@�������A������̏ꍇ�͔�r�I���������Ă��āA�q�C�p�̗\���m���Ȃǂ��A����̂��̂ł͂��������A���Ȃ莝���Ă���҂������B

�@�����ŏ\�Z�����őł����Ă݂��Ƃ���A���Ȃ�̐��ʂ��������Ă��邱�Ƃ��킩�����̂ŁA���{�͑����E��O���ɂ��Ă��A���̂܂\�Z�����̏C�Ɗ��ԂP�����B

�@�I�����_���t�w�͂�����̒Z���Ԃɂ͕s���ł��������A��u���̑��ɂ����Ȃ�̗������ڂ�������A����͂���ōݏ����Ԃ��X�ɉ�������Ȃǂ��Đ蔲�����B

2�@���t�w�Ɠ`�K�� top

�@����C�R�`�K�ł́A�e���̎�u���̐l���̃A���o�����X���ڗ����Ă���B

�@�m���E���m���v���̖��b�W�`�K���́A�������O�\�㖼�ōł������A�����͏\�ꖼ�ōŏ��A��O���͔N���Ғ��S�œ�\�Z���ƂȂ����B

�@�����Ƒ����ɂ́A���̑��ɏ��˂Ȃǂ���̒��u����S�O�\���������A�܂��ɉ����ȉ����Ȃ̐����ƂȂ����B

�@����ɑ��ċ��t�w�́A�����Ƒ����̒����܂ł�S�������C�ъ͒��y���X�E���C�P���̑g����\�A����ƌ�ւ��đ����̌㔼�Ƒ�O���������C�ъ͒��J�b�e���f�B�[�P�̑g���O�\�����ŁA����܂���u���̐��ɑ��ăo�����X�������Ă���A��u���̏��Ȃ�����̋��t�c�̐w�e���������ď[�����Ă����B

�@�`�K���̊�G����݂Ă݂�ƁA�F�ܘY�Ɠ����̈�����ɂ́A��c�x�i���i���j�A���ّ��Y���͂��߂Ƃ��A���X�q�ˑ��Y�A�]����ہi���������j�A�铡�E���Y�A���������A��������A�y�������Y�A����F�ܘY�A�Έ�C�O�A�t�R�ّ��A��c����A�l�����E�q��A�R�{�����Y�A���`��E�q��A�씺���Y�A���c����Y�A��؋V�E�q��A����쑾�Y�A�ߓ��F�g��̐l�ނ������B

�@������ł́A�ɑ�i�؉��j�ތ�A�|�{�����Y�i���g�j�A���䔨���A�����Ջg�A��c�l�ܘY�A���S���Y�A���c�䑠�A���Y�����Y�炪�ڗ��B

�@�N���g�̎O��������́A���ËԎ��Y�A�ԏ���O�Y�i���ǁj�A���^���Y�i���Y���q��j�A���Ό����Y�A�c�ӑ���炪�y�o�����B

�@�����̐l�ނ́A��ɖ������疾���ɂ����āA���{�̊e�E�ł͂ȂȂ������������B

�@�ȏ�̐��K�̓`�K���̑��ɁA�����Ƒ����ɂ͑����̒��u���̎Q�����F�߂�ꂽ�B

�@����ɂ͊͒����̊��{�`�K���̏]�҂̖��ڂ̎҂ƁA���˂���h�����ꂽ�҂Ƃ��������B

�@�O�҂Ƃ��ẮA�����̖�c�x�̏]�Ғ˖{�_��i���B�j�A���̏]�ҍ����^�V���i���{�j�������B

�@�܂��|�{�����Y�i���g�j���A�͂��ߖ�c�x�̏]�҂Ƃ��đ����̎��Ƃ𒆓r���璮�u���Ă������A�������琳�K�̓`�K���ƂȂ����B

�@��҂̏��˔h���̒��u�����ˌ����Ă������B

�@�܂�����˂���͍���햯�A�����c�q�V���A������A�c���V�E�q��i��̓��őn�Ǝҁj��l�\�����B

�@�����˂���́A����������\�������h�����ꂽ�B

�@���̗��˂����̏��˂ɔ�ׂĈ��|�I�ɐl���������̂́A���˂͌�ւŒ���̌x���ɓ����Ă������߂ł���B

�@���ɍ���ˎ�E�瓇�����́A���m�̊w�p�E�C�R�ɔM�S�ł������B

�@���˂���́A�ˑq�L�V�i�A�j�E�q��A�쑺��g�i��㏟�F��̓S�������j��\�ܖ��B

�@�������˂���́A�ܑ�F���i�����̍��E�����j�A�쑺���`�i���݂悵�j��\�Z���B

�@���̓�̐���Y�˂́A���̂��납�狣�������Ă����B

�@�Ôˎ�E�������Ղ͂��˂Ă���C�h�ɔM�S�ł������̂ŁA���c���\�Y�A����x�i�Ȃ�悵�j��\�𑗂��Ă���B

�@�F�{�˂���́A�r���[����ܖ��B

�@�V���E�������O�̕��R�˂���́A���������l���B

�@�|��˂́A�b��S�V��ꖼ�Ƃ�����ł������B

�@����璮�u���̐��͗\�z�ȏ�ŁA���b�n�̐��K�`�K�����͂邩�ɗ��킵���̂ŁA��u�����A���w���܂Ə\�̓��A�͏���Z����Ǝ��̓��Ɛ��������B

�@����ɂ�������炸�A�ނ�͎��Ǝ��Ԃ̕s���͗��N�ŕ���Ėҗ�ɕ����A���K�`�K���ȏ�̐��ʂ����������̂������������B

3�@����C�R�`�K���� top

�@������N�i�ꔪ�܌ܔN�j�������A���\�l�g�i�S�U���\�l�}���j�̖�c�x�i���ƁA����̏������g���珬�\�l�g�ɏ��i�E��l��������̏��ّ��Y�̓�l���A����C�R�`�K�̊w�����߂��ꂽ�B

�@���\�l�Ƃ́A�}���͌�Ɛl���Őg���͌�ڌ����ȏ�Ƃ����ʼn��ʂ̊��{�ł���B

�@���̔��߂͍]��R���̐��E�ɂ��Ƃ�����B

�@����A����i�E�k�ڕt�i�S�\�U���\�l�}���j�̉i�������Y�����l�̎��߂������A�ނ͓`�K���r�ő��ɉh�]���A���Ƃ��Ȃ������B

�@�ȏ�O�l�̊��{�́A�܂��C�сi�����[�e�i���g�j�A�͒��i�R�}���a���O�j�v���ł��������B

�@���ɁA���\�U���̗^�́E���N���X����A�\�l���肪�C�їv���Ƃ��Ă����A���ꂼ��`�K���߂��ꂽ�B

�@���̒��̎l���͖C�p�ȂɎw�肳��Ă���B

�@�����̉��Ă̏��͂ł́A�m���t�Ƃ��ċZ�p�E�̉��m�������̂悤�ɔz������Ă����B

�@�@�ꓙ�C�ѕt�@�@�@�B���i�G���W�j�A�j

�@�@�C�ѕt�@�@��C���i�o���i�[�j

�@�@�O���C�ѕt�@�@�͍ڒ����i�R�N�X���j�E���v���i�{�[�X���j

�@�@�����C�ѕt�@�@���ʕ��i�}�X�^�[�j�E�D�����i�J�[�y���^�[�j

�@�����ňꕔ�̊C�їv���́A�����̐E�����m�����w������K�v��A�@�֏p�③�D�w�Ȃǂ̐��q�Ȃ̌��C���߂���ꂽ�B

�@����ɁA�O�\�U���̓��S�E��f�N���X�̎O�\�U�l���A���m���v���Ƃ��Ă���ꂽ�B

�@���ʕ��i�}�X�^�[�j�Ɏl�l�A�D�Ō����i�J�[�y���^�[�j�ɎO�l�A�͍ڒ����i�R�N�X���j�E���v���v���i�{�[�X���j�Ƃ��Čܐl�A��C���i�K���i�[�j�E�C�������m���i�T�[�W�F���g�j�v���Ƃ��ď\�O�l�A�C�����ێ�i�h���}�[�j�̎l�l�A����ɐ��E�̔��D���i�Z�[�����[�J�[�j��l�A��v�ȉ��m���̌��p���i�p�[�T�[�j�l�l�̌��҂��A���m���v���Ƃ��Ă��ꂼ�ꔭ�߂��ꂽ�B

�@�`�K�������A���ʕ��͂܂����m���ҋ��Ƃ���Ă���̂͒��ڂ��ׂ��ł���B

�@���̑��A�����ɓ��鐅��i�����j��@�{���ɓ���Ε��i���܂����j�̗v���܂ŁA���n�P���̂��߂ɓ`�K���ɏW�߂�ꂽ�B

4�@�����̓`�K�J�n top

�@�����`�K���ꓯ�́A�\�����{�A�C�����璷��ɏW�������B

�@�����ė畞�ɈЋV�𐳂��A�`�K������̖ڕt�E�i�䏮�u�i���ד��j�ɗ������ďo���̘a���قɂ�����A���厮���s�Ȃ��A���悢��`�K���J�n����邱�ƂɂȂ����B

�@���w�u���Ƃ��ẮA�����s�̕ʖ��ŁA�i�䌺�ד������Z���Ă������������[�Ă��A�w���ɂ͂��̕t�������B

�@�R���w����n����̂��߂̗��K�͂ɂ́A�I�����_���疋�{�ɑ��悳�ꂽ�u�X���r���v�����߁u�ό��ہv���g�p���ꂽ�B

�@�܂����̓`�K���x�����邽�߂̓k�ڕt�E���l�ڕt����l�A��v�f�E�����̂��߂̒n��l���O�\��l�A����ɓ`�K�|��C�̒ʎ��\�l�����C������Ă����B

�@����A�I�����_���̑�ꎟ���t�c�́A�u�X���r���v����q���̈ꕔ��\�ŕҐ����ꂽ���A���̎�Ȋ�G��Ǝ́A

�C�ъ͒��@�@�@�y���X�E���C�P���@�@�@���ʁE�����㐔�w�A�q�C�p�A�^�p�p

�C�@�@�с@�@�@�@�X�K���E�F���@�@�@�@�@���D�w�A�C�p

�C�@�@�с@�@�@�@�G�[�O�@�@�@�@�@�@�@�@���ʁE���ʎO�p�@�A���ʏp�A�D��

��v���@�@�@�@�@�f�E�����O�@�@�@�@�@�@�Z�p

�@�֎m�@�@�@�@�@�h�[���j�N�X�@�@�@�@�@�@�֏p

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�t�F���[���X�@�@�@�@�@�@�@��

�C�������m���@�V�L���P�����x���g�O�@�C�p����

�Ȃǂł������B

�@���āA���̓`�K�̎���͂Ƃ����ƁA�`�K���̑啔���͗���Ɨm�Z��m��Ȃ������B

�@���������āA�u�`�͒ʎ���ʂ��čs�Ȃ�ꂽ���A���̒ʎ����珉�߂Ă��ڂɂ�����p�ꂪ���������B

�@�����ŋ����́A�p��Ȃǂ͓`�K���ɋ�����O�ɁA�ʎ��ɏ[����`�𗝉������Ă��狳�d�ɂ̂ڂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�m�Z�̋����ɂ��ẮA���łɘa�Z�ŎZ�p�A�㐔�A���ʁE���ʎO�p�@�E�ΐ��Ȃǂ��C�߂Ă����ꕔ�`�K���̏������K�v�ł������B

�@����A�f�{��\���m����������x�����Ă����`�K���ł��A�g�D���������m������������o�����Ȃ������̂ŁA�J���L�����������āA����ɂނɐ�ɐi�����Ƃ����B

�@����ɖ��ˑ̐��ɂ�����g�������������`�K�̖W���ƂȂ�A���\�̏�m�ƗL�\�ȉ��m�Ƃ̊Ԃ��a�Y���₦�Ȃ������B

�@�����ʼni��́A�u���X�ɐ��������V�����i�����ς�j�Ƃ��A��Ȃ�s���A�����J���A�݂ɋy��������������A�C�R��挚�V���ӑ��т���l�v�ƌP������K�v���������B

�@�������āA����Ɠ`�K���O���ɏ��悤�ɂȂ����Ƃ����B

�@�i�䏮�u�͍���ȓ`�K���Ƃ𐬌������悤�Ƃ���M�ӂɈ��A��ɍׂ��ȂƂ���܂ŋC��z��A�K�Ȏ��ł��Ƃ�ӂ�Ȃ������B

5�@�s���[���̍q�C�p�� top

�@�q�C�p�̋����͗��_�Ǝ��Z�ɕ������邪�A�O�҂͎�Ƃ��ăw���X�E���C�P�����炪�A��҂̓f�E�����O���S�������B

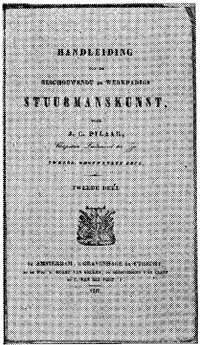

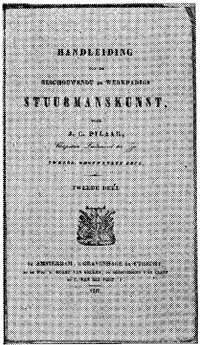

�@���_�̕��́A�I�����_�C�R�Ŏg���Ă����s���[���̋��ȏ�

�@�wJ.C.Pilaar:Handleiding tot de beschouwende en werkdadigw Stuurmanskunst �x

�ɏ������Đi�߂�ꂽ�B

�@���̋��ȏ��͏㉺�ɂ킩��A�㊪�͗��_�сA�����ɂ͍q����̎��{�ɕK�v�Ȋe��̓֕v�����߂Ă���B

�@�㊪�̑��҂͐��w�A���҂͌o�ܓx�E�C�}��n���C�E�����q�@�A��O�҂͓V���w�E�V�����x�����@�A��l�҂͎����E�q�ߐ��E���C�V�i�N���m���[�^�j�E�o�ܓx����@�A��ܕ҂͗��j�V�i�R���p�X�j�E�Z���V�i�G�L�X�^���g�j�̍\������юg�p�@�Ƃ����悤�ɁA�����̐����q�C�p���ȏ��̕W���I�\�����Ƃ��Ă����B

�@�܂��o�x����@�����C�V�@�ƌ����@�i���i�[�E�f�B�X�^���X�j�̗����������Ă���A�����̓_�Ő�ɗF�ܘY�炪���łɉ�ǂ��Ă����X�����g�̍q�C�p���Ƒ哯���قł������B

�@����ɏ]���A�q�C�p�ɕK�v���[���ȁA���w�E�n���w�E�V���w���̒m���������A���ꂩ���m�����q�@�E�V���Z����@�ɐi�߂�Ƃ����d�g�ɂȂ��Ă���B

�@���������w�҂ɂƂ��ẮA����Ɨm�Z�̓�d�̃o�����[�̂��߂ɁA�ł�����ȉȖڂƂȂ����B

6�@����C�R�`�K�ł̗F�ܗ� top

�@����˂̑������u���Ƃ��čq�C�p���U���������c�q�V���́A��ɓ��������̂悤�ɉ�z���Ă���B |

�s���[���̍q�C�p���@

�@����C�R�`�K���ł̍q�C�p�����͖{���ɏ������čs�Ȃ�ꂽ�B

�ʐ^�̂��̂�1847�N�ŁA��B

�u�������v�̑���������

�i��������}���ُ����j

|

�@�u����A�����̓�l�́A�N���Ƃ��Ă������A�a�Z�̑f�{���������̂ŁA�����t�̒�o��������A�ʎ�����������ƁA�������ɂ��������āA�e�Ղɉ�������̂���ł������B

�@�Ƃ��Ă��䓙�̊�ċy�ʂƂ���Ǝv�����B����͓V����ɊW���Ă����炵�������B�v�i�w�q�ݒ����c�q�V���`�x�j

�@�������A��l�͂��̓V����ł��łɃX�����g����ǂ��Ă����Ƃ܂ł́A�����c���m��Ȃ������B

�@�ނ̊�ɗ��l�̑Ή��Ԃ肪�����قƂ��Ďʂ����̂��A�����͂Ȃ������B

�@�܂��F�ܘY���g�́A��N

�@�u���Ðl�ɂ��đ����͋��t���l��蒼�`�ɂĂ͕s���̏�������ȂāA�����C�i�䌺�ׂ̖����A���l���قɉ��Ė�ԏW���݂��s���̏�����������v

�Ƃ��q�����Ă���B

�@����ł́A����ł̍q�C���`�K�͗F�ܘY�ɂƂ��Ă͗]�蓾��Ƃ��낪�Ȃ��������Ƃ����ƁA�����Ă����ł͂Ȃ��B

�@�q�C�p�͗��_�Ǝ��Z�̗�����K�v�Ƃ���B�V�����ɂ͘Z���V�i�Z�L�X�^���g�j�����łɂ��������A����͎g��ꂽ���Ƃ��Ȃ������B

�@����ł͋r�̂����ۊዾ�i�N�I�[�h�����g�j�̕����V�̂̍��x����Ɏg������������ł���B

�@���z�Ƃ��̒����̐������̒���p�x�i���x�j�𑪒肷��ɂ́A���p�����Ɏ����A�g�̂őD�̓��h�E���Ȃ��瑪�肷��K�v������B

�@�Z���V�͂��̂��߂ɔ������ꂽ���̂ł��邪�A����ɂ�鑪�p�͐�����v�����B

�@�������p�Ɉꕪ�i�p�x�j�̌덷������A�ܓx�Ɉꕪ�i�����j�̌덷���邩��ł���B

�@�܂��N���m���[�^�[�ɂ�鎞���̑����������v���A�l�b�i���ԁj�̑����덷�́A�o�x�ꕪ�i�����j�̌덷�Ƃ��Ă͂˂�����B

�@���̑��p�E�����̎��Z���A�u�ό��ہv�̏�ŃG�[�O�C�тɂ���ēO��I�Ɏd���܂ꂽ�B

�@�����āu�m���Ɋ��肪�ł���悤�ɂȂ��Ă�����������悤�ɂȂ�܂����v�ƗF�ܘY�͂����Ă���B

�@�܂�A�F�ܘY�̊���̍q�C�p������ł͂��߂Ċ͏�Ŏg����q�C�p�ɂȂ����̂ł���B

7�@�u�{�M�m�Z�`���v top

�@�s���[���̋��ȏ��㊪���҂ň����Ă��鐔�w�́A�q�C�p�ɕK�v���[���ȎZ�p�E�㐔�E�E���ʎO�p�@�E���ʎO�p�@�ł���B

�@���{�ɂ������ɑΉ�����a�Z������A�܂��v�Z�ɂ͎Z�Ղ��p�����Ă������A���l���t�͂������a�Z�𒇉�Ƃ������ڗm�Z�ɋ���悤�w�����A�v�Z���Z�Ղ̎g�p���������M�Z�����������B

�@�F�ܘY�͎Z�Ղ̖���ł��������A���t�̕��j�d���Ē���`�K���͕M�Z�݂̂Œʂ����Ƃ����Ă���B

�@����������Ƃ��A�Y��ɗ��l�ƕM�Z�Ύ�Z�̉����揜�̌v�Z�������������A�F�ܘY�̎Z�Ղ̂��܂�̑����Ɛ��m���ɁA���l�͂������������肾�����Ƃ����B

�@�F�ܘY�͌�ɖ��{�R�͑������̍q�C�p�̋������ƂȂ邪�A�����ł��ނ�

�@�u�Z�p�͈�ʌm�Ðl�̍I�ق��͂��A�����揜�̗��K���Ƃ��A�P�i�ЂƂ��j�ɕM�Z���̏n�B�Ď����Č�A�������ɓ���K�n��ꖱ�ƂȂ���B�c�c

�@�q�C�p�͎Z�p�̋������I��M�Z�ɏn�B�������Ðl�����āA���j�E�M�s���i�����q�@�j�̋������{���A�����ĘZ���V���ʁE���C�V�������i�V���@�j�̖Ȗ��Ȃ鋳�����A������Ƃ��ċ��ւ���Ȃ�v�i�u�{�M�m�Z�`���v�j

�Ƃ����悤�ɁA�m�Z�E�M�Z��`�P���Ă���B

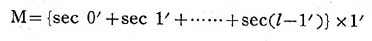

�@���w�j�̏��q���V�����́A����F�ܘY�̗m�Z�ɂ��āA

�@�u���̓`�K�̍ۂǂ�Ȑ��w���ǂ̒��x�܂ŋ������ꂽ�̂��B

�@����𐳊m�ɒm�鎑���͖���������Ȃ��B |

��{�M�m�Z�`����̉���

���̎O���ڂɗF�ܘY�����l���t����A���m�����ϕ��̓��ʍu�`�����������Ƃ��q�ׂ��Ă���(���쐴�Ə���)

|

�@����F�ܘY�̉�z�ɂ��A����͍����㐔�w����ϕ�����������悤�Ɏv���邪�A����������͓`�F���S���ł͂Ȃ��A����̂悤�ȓ���Ȑl�X�݂̂��������ꂽ�̂����m��Ȃ��v�i�w�ߑ���{�̐��w�x�j

�Ƃ���Ă���B

�@�q�C�p���w�ɂ͕K�����ϕ�������o���Ƃ͂�����Ȃ��B

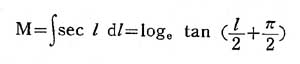

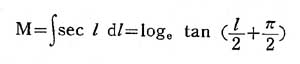

�@��m�q�C�p�Őϕ����o�Ă���Ƃ���A����͂����̈ꃕ���ŁA�ܓx l

�i�G���j�̑Q���ܓx�l�����߂�Z���A

�ł��邪�A����ƂĂ��K�������ϕ������o���K�v�͂Ȃ��A���w�҂ɂ́A�O�p�������̘a�̎��A

�Ő�������A�v�Z����������ނ��땁�ʂƂ���Ă���B

�@���ϕ��͍q�C�p�ɕK�{�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��̂��B

�@����珬��F�ܘY�̍����㐔�w�E���ϕ��Ȃǂ̗m�Z�C���ɂ܂�邢�����̋^��́A����F�ܘY���M�́u�{�M�m�Z�`���v�Ȃ鑐�e�̔����ɂ���āA�ƂƂ��Ƃ��X�������B����ɂ́A

�@�u���t���l�݊قɉ��ė\���y�͓��ʂɎ��̉Ȗڂ̋���������B���������@���ϕ��@�͊w���v

�Ɩ��L����Ă���B

�@�܂����������Ƃ̓z�[�w���A���Q�u���i�����㐔�w�j�ŁA���ρE�Ȑ��Ɋւ�����̂������Ə����Ă���B

�@�F�ܘY�́A�e�ՂɃs���[���̍u�`���}�X�^�[�����݂̂Ȃ炸�A���̓`�K���̂��߂ɂ͕�u�̘J���Ƃ�A����ɍq�C�p�ɂ͒��ڕK�v�̂Ȃ��������w�̓��ʍu�`���肢�ł�قǂ̗]�T���������킯�ŁA���q���̏�؋��ɂ�鐄��͌����ɓI�����Ă����̂ł���B

�@����F�ܘY�̐��m���ϕ��w�̖{�M���w�̎j���́A���{���w�j�ɓ��L����Ă�����ׂ��ł��낤�B

8�@�`�K�����瑀������ top

�@���āA�F�ܘY��͂��̊C�R�`�K�Ő��m���̐��H���ʏp�i�C��[�ʁj�����K���A���̎��K�����˂āA��c�x�i���E�˖{�����ƒ���`�𑪗ʂ����Ƃ����L�^���c���Ă���B

�@����C�R�`�K�������́A�J�u�ȗ��A�����\�Z�����ő��Ƃ��邱�ƂɂȂ����B

�@�y���X�E���C�P���͂��Ɛ��J��������J���L�������������ł���Ɛ��������A�]�˂̈�ɖ��t�͂�������ꂸ�A�����l�N�i�ꔪ���N�j�O���A��������]�˂Ɉ��g���������B

�@���̎��A���̑��l���́A��������K�̂��߂Ɏc�������B

�@�]�˂ւ̈��g���́A�ނ炪���͂ő��c����u�ό��ہv�ɂ���čs�Ȃ�ꂽ�B

�@�����Ŗ��t�́A���̈�������̗D�G�Ȏ҂������Ƃ��āA���N�����]�˒z�n�ɁA���O�̊C�R�w�Z�u�R�͑������v���J�݂����B

�@�i�䌺�ד������������̊ēƂȂ�A��c�x�i��������������A���̑��̖��X�ɂ́A�������Ƃ��Ĉ�����̍��X�q�E�铡�E�R�{�E����E�Έ䂪�����A����Ɋ����̍q�C�m�E���l�i�W�����j�����Y��������ꂽ�B

�@��������`�͑S��������ŁA���`��E�q��E�y�������Y�E�씺���Y�E���c����Y�E��؋V�E�q��E����쑾�Y�E�˖{�����E�ߓ��F�g���[�Ă�ꂽ�B

�@���̑������̞��Ái�������j�l�\�\���k�́A���{�E��Ɛl����т��̎q��̑��ɁA���˂���̐��E�҂�������A���̕�W�́A�J���ɐ旧���l������n�߂��Ă����B

�@���̌�A����C�R�`�K���̓�E�O�����̑��Ƃɂ��A�������̋����̐w�e�ɂ͎�̕ύX�����������A���͂ŏq�ׂ�������N�i�ꔪ�Z�Z�N�j�̙��Պۍq�Ă̏y�m���ȏ�̏�g���́A���̑������̋����ŕҐ����ꂽ�̂ł���B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|