|

****************************************

Home 多摩川 那珂川 紀ノ川 北上川 大井川 最上川 雄物川 鬼怒川・小貝川・渡良瀬川

海に沈んだ故郷

北上川河口を襲った巨大津波――避難者の心・科学者の目

(堀込光子/堀込智之著 連合出版 2011年刊)

1 はじめに top

二〇一一年三月十一日、大地震が起き、三陸海岸は巨大な津波に襲われました。

津波は予想をはるかに超え、海岸近くの町や集落を根こそぎ破壊し尽くしました。私たちが住んでいた長面(ながつら)も例外ではありません。

その日の午前中、住民が平和に暮らしていた地域が、午後にはすべてがなくなってしまいました。

朝勤めに出た人は、夕方帰る家がありませんでした。

家だけでなく、そこで待っているはずの家族をも失ってしまった人も多いのです。

あのときは、津波の圧倒的な破壊力にさらされ、人間の力でどうにかできるという状況ではありませんでした。

ひたすら逃げること。それが唯一有効なことでした。

命が助かった私たちは、ただ運良く逃げ延びることができたのです。

偶然に助けられた人も少なくありません。

被災後三週間を過ぎた頃、私たちは震災に関連して自分たちのできることは何か考えていました。

夫は長い闢波の研究をして来ました。昨年からは自作の津波発生装置を使って、沿岸部の学校で津波についての実験教室を開いていました。

そして今年、地域での開催を模索中に震災が起き、今回の津波の振る舞いと被害の様子を記録しなければならないと思ったようです。

「俺は津波の跡を調べて記録を書くから、あんたは体験記を書いて」

と言いました。私は、当時の状態ではとても書けるとは思えませんでした。

しかし、同じように津波から逃れて一緒に野宿をしていた人から、

「山でこうだったということを書いてね」と託されてもいました。

そして、避難生活も落着いてきた頃ようやく、地域の人たちのことや、自分が被災者となって初めて分かるそのどうしようもない状態と気持ちなどを書き始める気になりました。

今回の津波は一〇〇〇年に一度の大規模な津波だったと言われています。

折しも、気仙沼市の崖から、繰り返し三陸を襲った巨大津波の痕跡のある地層が見つかったと新聞が報じています。

そのことがもう少し早く分かっていたならと残念でなりません。

私たちの体験と記録が今後への教訓の一部として役立つことを願っています。

文中、カタカナで表記した人物の名前はすべて仮名です。

2 終りに top

震災後五ヶ月目を迎えた八月、被災各地で犠牲者を追悼する灯籠が流され、鎮魂の花火が打上げられました。

かけがえのない肉親を失われた方々の悲しみが少しでも癒えるように願わずにはいられません。

お盆を目前にして、私たちには気がかりなことがありました。それは両親のお墓です。

津波で破壊された長面のお墓は、地区のお世話で大きな竿石はすでに立直してありました。

しかし、その他の修復はまだだったのです。

両親のお墓も、囲いの石がすべて落ちてしまっていました。

両側にあった灯籠や花立ては残っているのは片方だけ、もう片方はどこへ行ったものか付近を探しても見つかりませんでした。

骨堂の重いふたをどけてみると、中には泥がぎっしり詰まっています。

骨壷の中にまで泥は入り込み、両親の骨は泥にまみれているのでした。

それを取出して、沢水の流れている所へ運び、洗って乾かしました。

ここには簡易の流し場が作っであり、ザルやバケツが置いてあって、他にもお骨を洗った人がいると思われました。

お盆を前にして、長面のお墓はこのようにして出来る限りの手入れがなされ、整えられていました。

この仕事は、折からボランティアに来ていた娘婿にも手伝ってもらいました。

娘婿がボランティアに来ると連絡があった時、私たちは正直心配でした。

力仕事などしたことがないような細い体で大丈夫だろうかと。

一方で、そんな娘婿が妻の故郷であった地域に来てボランティアとして仕事をしてくれることは、親として嬉しくもありました。

震災直後から、被災地にはたくさんのボランティアの方が駆けつけてくれました。

地元の方はもちろん、遠くは外国の方まで、数え切れない大勢の方々が、苦しんでいる私たち被災者のそばに寄り添い、支えて下さったのです。

命がありさえすれば後のことは何とかなると、被災直後は助かった者同士でお互いに言い合っていましたが、実際私たちは、たくさんの人に助けられ、支えられて今日に至っています。

それは、震災前とはずいぶん違った景色ですが、この状況でなければ経験できなかったと思われることも多くあります。

そして何より私たちは、人の心がこんなにも温かいものであるということを身をもって知ることが出来ました。

私たち家族に温かい支援の手を差し伸べ、現在も支え続けて下さっているすべての皆様に心より感謝申し上げます。

東京海洋大学教授の中居裕さんには、この本を具体化する道筋をつけていただきました。

連合出版の八尾正博さんには、出版に当たって大変お世話になりました。

また、避難生活や忙しい仕事の中、津波の様子の調査のために時間を割いてお話をして下さった皆様、ありがとうございました。

堀込光子/堀込智之

3 口絵写真一覧 top

4 口絵図一覧 第二部関係

top

|

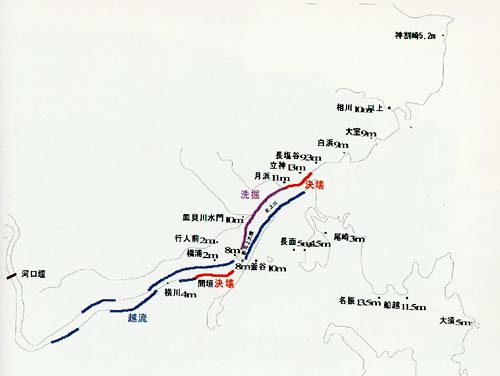

図1 現地調査のまとめ1

① 岬の先端の崖にある神割崎と大須は波高が約5mであり、波があまり上がりませんでした。

② 相川、名振、船越は波高が10mを越えました。

V字谷状の地形をしている入江が波を強めたと思われます。

③ 湾奥の立神、月浜も波高が10mを越えました。

V字谷状の地形をしている追波湾が波を強めたと思われます。

④ 北上川に入った津波は、皿貝川水門で10mと波高の高い波でした。

堤防を越流して皿貝川を遡り、新北上大橋の橋桁を流し、間垣の堤防を決壊し、富士沼に進入しました。

残りの津波は、さらに北上川を遡り、外回りの堤防を越流しながら河口堰に達して反射しました。

⑤ 長面海岸に上陸した津波は、高くて青い水の波で(第3波)、釜谷へ向って進みました。

釜谷を襲った津波が波高約10mと高かったのは、山と堤防とでV字谷状に挟まれた地形によって、津波が強められたためと思われます。

⑥ 長面海岸に上陸した津波の一部は回り込んで長面を襲いました。

証言から、長面浦で第1波第2波と第3波が重なり三角波ができました。

|

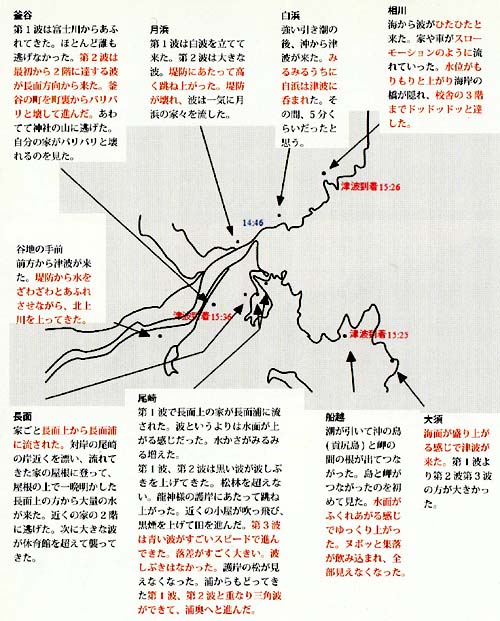

図2 現地調査のまとめ2

① 証言から、湾口に近い大須、相川、船越では、津波はなだらかな波形をしていました。

湾奥の月浜では、白波を立てた津波が防波堤に激しくあたり、決壊しました。

長面海岸では落差のすごく大きい津波が上陸しました。

これから、津波の波形は、湾口でなだらかな波形から、湾の奥に進むに従って壁のように切立った波形に変っていったと思われます。

② 津波の到着時間が相川で15:26、船越で15:25あることから、津波は東方少し南よりの方角から追波湾に進入したと思われます。

|

|

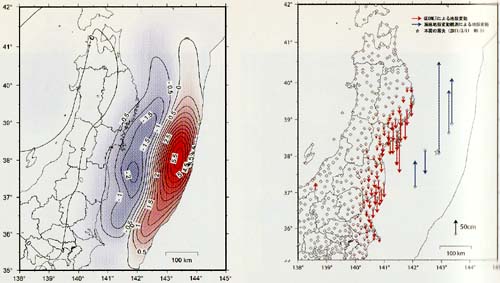

右=図3 東北地方太平洋沖地震の陸域(赤)および海域(青)の地殻変動(上下)

国土地理院・海上保安庁発表

左=図4 東北地方太平洋沖地震の滑り分布モデルから計算される上下変動(赤は隆起、青は沈降)

国土地理院発表

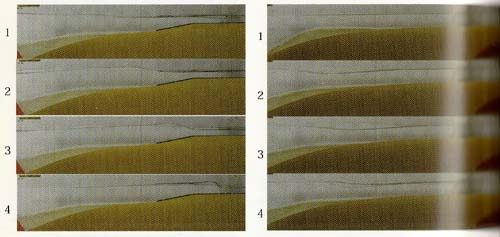

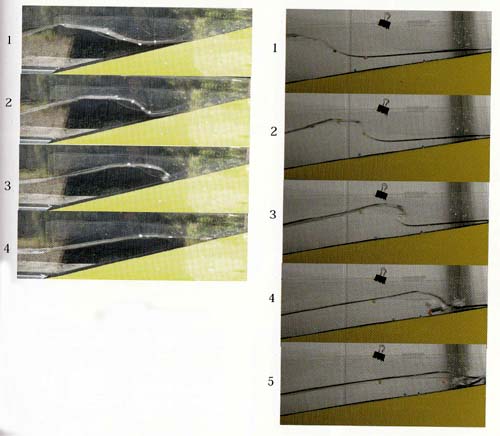

右=図5 津波発生装置で作った波形

1 左端の板バネが跳ね返る前

2 左端の板バネが跳ね返った直後

水面に凹凸ができて波が発生

34 谷を先頭に波長の長い波が左から右へ伝播する

左=図6 水深が浅く変わるときの水波の波形の変化

右端:台形の台

1 波長の長いなだらかな波形の水波発生

23 水波が左から右へ伝搬

4 水深が浅くなると、なだらかな波形から、

山が進行方向へせり出した波形に変る

|

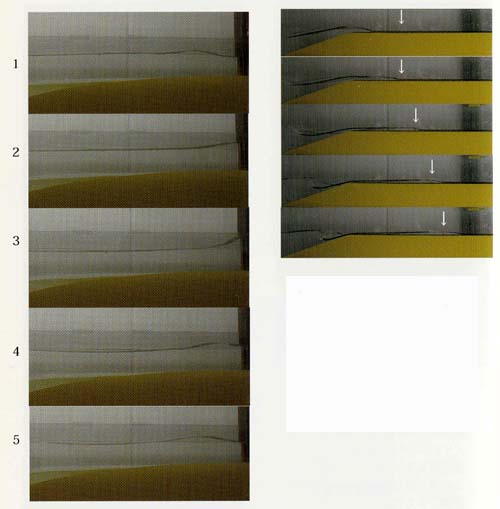

右=図7 傾きの緩やかな斜面の汀線で起きる巻波

波の山が、時間をかけて波の谷を越え、巻波ができました。

波頭の動きが速く、波のエネルギーが波頭に集中しているのがわかります。

落下した波頭は、乱流となって斜面を遡りました。

左=図8 傾きの大きな斜面の汀線で起きる段波

水の壁が、巻波を作る時間的余裕のない、短時間のうちに波の谷を越え、斜面を水塊が遡りました。

|

|

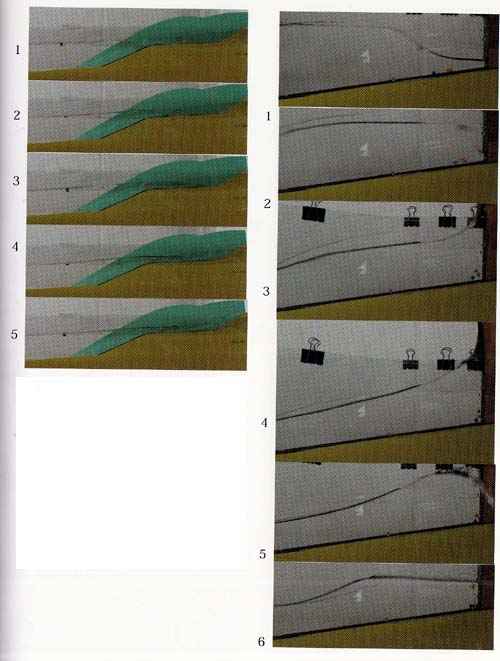

右=図9 平地を進む段波 矢印:浮体の位置

段波が左から右へ移動

小球も段波と一緒に移動

段波は水塊となって移動する

瓦礫が流されたのは水塊と一緒に移動したためです。

左=図10 垂直の壁にあたった波の反射

12 左から右へ垂直の壁に向かう波

3 壁にあたった瞬間の少し高くなった波

45 右から左へ反射する波

|

左=図11 壁にあたる巻波

1 左から右へ斜面に沿って壁にせまる波

2 巻波となって壁にあたる直前の波

34 波しぶきを上げて激しく高く跳ね」こがった波

56 落下し後退する波

右=図12 V字谷の模型を進入する波

12 V字谷に進入する波

34 奥の斜面を駆け上がる波

5 入江の口の水位が下っても、奥の斜面を上がり続ける波

この後、波は元の水面に向かって逆流しました。

※波が入江に進入する時、山に沿って進む波の水位が高くなっています

|

top

****************************************

|