|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章 十三章

第十二章 眠れる獅子 清時代

1 弁髪(べんぱつ)の強制 top

明の国が内乱で滅びましたときには、清では第三代の世祖という九つの少年が、皇帝となっていましたが、明の大将呉三桂(ごさんけい)等の降参をうけて、明を滅ぽした流賊(りゅうぞく)どもを討つことを許し、この満州の小皇帝はに、堂々たる行列をして、北京に入りました。

そうしてこれを首府として、賊軍を平らげ、明にかわって中国の支配をはじめることとなりました。

これは明が倒れたその年(一六四四年)のことです。

何しろたくさんの、そうして文明もずっと進んでいる漢民族を治めるのですから、まずそのご機嫌をとることが大変です。

それで、明の仇を討ってあげたのだといいわけもする、明の皇帝のあともよく弔い、よた漢族に人望のあった孔子の廟も修繕するし、その子孫を大名の待遇にするとか、いろいろなことをしました。

しかしそれだけでは威光を示すことができませんから、一方には満州人の風俗であった弁髪(べんぱつ)――頭のまわりを剃って上に毛を残しお下げのように編み、長くたらす結い方――前にいった索虜のおさげと似たもの――を、いやおうなしに漢民族にもさせようとしました。

漢人は背からの髪の結い方をすてて、野蛮人と思っている者の、頭のまねをするのですから、はじめはなかなか命令を奉じようともしませんでした。

けれども政府としの命令を出した以上は、ひっこめては新天子の体面にかかわります。

そこで従わないものは死刑に処するということに致しました。

「命あっての物だね」と、この弁髪をしはじめ、ついには中国人といえば、あの髪とさえ、思わせるようになったのであります。

その間には、満州人なんぞに従うものかと、明の皇族をいただいて、南方で旗あげをした忠臣もありましたが、みな清兵に負けてしまい、清朝の支配は遠く広くおよぶこととなりました。

そういう中にも鄭成功(ていせいこう)というのは、日本婦人を母にもった人で、忠義の心もつよく、台湾に立てこもって、明の皇族のために、天子の位をとり返そうとつとめ、日本の徳川幕府にも援兵を願ったこともありました。

その子から孫のときまで、つづいて清朝に抵抗しましたが孫のとき、聖祖(康煕帝=こうきてい)に降参してしまいました。 なお清に従うのを恥と考え、わが国に逃げて来て、わが国の学問や宗教の上に関係が深かったのは、朱舜水(しゅしゅんすい)と僧隠元(いんげん)でした。大楠公を湊川に弔ったのは、この朱舜水です。

この清朝第四代目の聖祖は即位のはじめ、南方に起こった三藩の乱(呉三桂がこの乱の首謀者)を平らげ、ついに前にいった台湾の平定などをして、国内の騒ぎを鎮めました。

それで清の勢力は、その弁髪の令のように大体、漢民族の上に行々われて来ました。

2 獅子の雄姿 top

いまいいました聖祖から、世宗(雍正帝=ようせいてい)・高宗(乾隆帝=けんりゅうてい)の三代、百三十年ばかりは清朝の黄金時代で、領土が非常に広大になって来たばかりでなく、学問でも芸術でも立派なものを見ることができ、またヨーロッパの諸国に対しても、決して後世のような、弱いいくじのないようなことは致しませんでした。

聖祖は外蒙古に親征もする、西蔵にも兵を出して清の威を張りました。

満州の北のシベリアに現われて来たロシアの勢力の自国領への進出をも退けました。

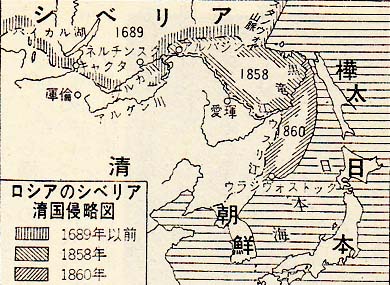

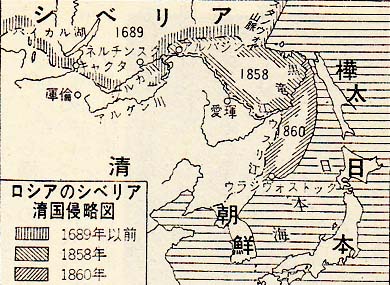

ロシアは十六世紀末――中国でいうと明の中頃――から、だんだんと東に伸びて、清のはじめには、黒竜江から日本海方面へも出て、清国領を犯したので、清はこれに抗議し、ネルチンスク(地図参照)の条約で、その侵入をおいのけました(一六八九年)。

聖祖に武事の一方には、深く学問を好み、陣中にあってもその当事朝廷に仕えていた、キリスト教の宣教師から、西洋の学問をさえ、教授してもらったということです。

世宗のときには、西蔵・青海(せいかい)の領土を確実にしました。

高宗のときはさらに大仕掛けの征伐も行われて、西はいまの新疆省方面を征服もすれば、外蒙古の支配もかためる。

また西南では四川省方面の蛮族を服し、遠くインドの北部のグルカを攻めるし、南はビルマ・シャム(タイ)にもおよびました。

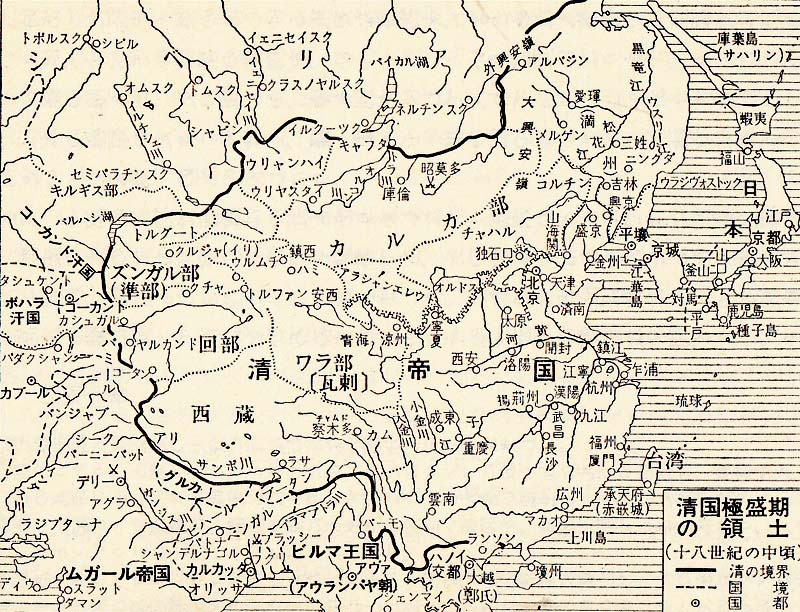

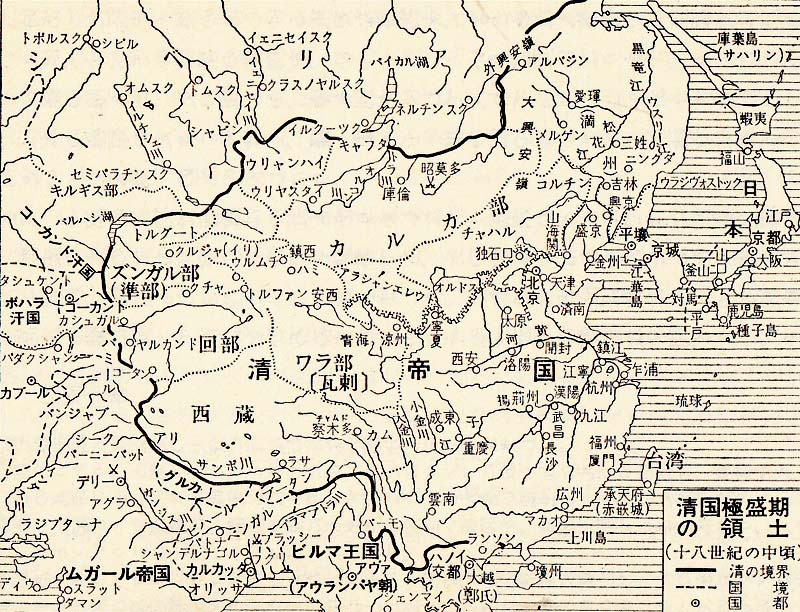

それでその支配をした土地は、北は蒙古、満州から南はインドシナにおよび、東は海から西は新疆省・西蔵を含む広さとなり、私どもがいま中華人民共和国の領土として地図で示される地域は、このときできあがったといってもいいのです。

しかもこのときの方が実はいまよりも、もっと広かったのであります(地図参照)。

高宗も学問好きであり、また自分も一かどの学者でしたから、その冶世には学問が盛んでした。

それは次に申しましょう。

こういう風に領土も広くなり、文明も進んだ清朝は、したがって外国人――西洋人などに対しも別に恐れるどころではなく、自分こそ大皇帝だという意気をもっていまして、たとえばロシアなどには、遠夷(えんい)との交際は皇帝の恵みによるもの、礼を失えばこれを許さぬぞと、その態度を示したこともあり、高宗は交通貿易を願って来たイギリスの使節(正使はマカートネ)の船が、天津から北京に入るときには朝貢の旗を立てさせ、いよいよその使いに面会するときには、清の臣下が皇帝に謁見するときの礼儀をしろと、命じた位でした。

それでもとより外国に、対等の交際などは、許そうとも考えませんでした。

こういうことを見てもその勢いのすばらしかったことは想像できましょう。

ヨーロッパ人は後には清国を「眠れる獅子」などといって、進んではその肉の料理をさえはじめましたが (そのことはあとで申します)、この時代にはこの獅子は眠ってろどころではなく、そのたてがみをふるいおこして立つ、あの雄々しい姿そのものであったのです。

前ページの地図は高宗の時代を中心としたものですか、地名には後になってのものも記入したのがあります。

ウシジオストックなどはその一例で、もと清国の領土だったのをロシアにとられたものであるということを明らかにさせたためです。

江州から起こった清朝が、前漢や唐にもまさる大きな版図を、直接支配することになったのは、この高宗のときです。

こういう大きい領土も、十九世紀後半からヨーロッパ列強に削られたり、占領されたりしましたが、ことにロシアに取られた北方の領土は大変なものでした。

またその末期には、支配の十分に行われない部分もふえてきました。

|

上図は高宗乾隆帝の時代を、中心としたものですが、地名には後になってのものをも記入したのがあります。

ウラジオストックなどはその一例で、もと清国の領土だったのをロシアにとられたものであるということを明らかにさせたためです。

満州から起こった清朝は、前漢や唐にもまさる大きい版図を、直接支配することになり、大きい地域は、この高宗のときに大体確定したものです。

こういう大きい領土も、十九世紀後半からヨーロッパ列強に削られたり、占領されたりしましたが、

ことにロシアに取られた北方の地域は、非常なものでした。

またその末期には支配の十分に行なわれない部分もふえてきました。

|

3 四庫全書 top

聖祖も高宗も戦いに勝って領土をひらめましたが、その一方では非常な学問ずきで、その奨励もされたことは、前にもちょっといっておきました。

それでたとえば勅命によって編集させた書物は、歴史のものでも文学のものでも辞書でも、その数は非常なものでした。

古今図書集成の如きは、一部の書物で巻数は一万もありましたが、高宗のときにできた四庫全書という叢書は、何といっても第一のものでしょう。

中国では本の種類を大きく分けて、経・史・子・集の四つにします。朝廷ではそういう書物をそれぞれ経の庫(くら)とか、史の庫とか、庫を別々にして入れていたことがありましたので、四庫の庫といえば、すべての種類の書物を、ひっくるめていう言葉になります。

さてこの四庫全書とは、当時あった経史子集のあらゆる重要な書物を、まとめた大叢書で、全部では三万六千二百七十五冊、二百二十九万九百十六ページという大袈裟なものです。

この編集には三百余人の学者、十年の年月を費やしましたが、さらに驚くべきことは、こういうものが八部、全部肉筆で書かれたということです。

これは完全なものは、いまは三部しか残っておりません。

(中華民国になってからフランスがその中の一部をもらいうけたいと頼んで来たので、世界の注意をひく事件を起しました。

西洋ではこういうものにも目をつけています。

それで中華民国ではその出版を考えたこともありましたが、実現はできませんでした)。

西洋人が明の末に来て、新しい学問を伝えたことは、前にもいいましたが、清でもたくさんのキリスト教の宣教師が、朝廷に用いられて、いろいろ実用の学問を教授しました。

それで実際に測量した中国全図もできれば、正確な暦も作られました。

宣教師のフェルビースト(漢字名は南懐仁)は聖祖のときに大そう信用された人ですが、大砲を造る監督もしています。

余談ですが。その大砲が二百年も後になって、日清戦争にひき出され、またそれが日本に分捕られて、箱崎崎八幡宮の社前にささげられているからかもしろいではありませんか。

美術にもこの初期はすぐれた画家がいました。山水画は南画が盛んで、四王(王時敏(おうじびん)・王鑑(おうかん)・王原祁(おうげんき)・王翬(おうき))や惲南田(うんなんでん)などという人々があって、いずれも立派な作を残しました。

わが徳川時代に南画が盛んになりましたのは、この清の画家の蕭雲従(しょううんじゅ)という人の手本が渡って来てからです。

北画には藍田叔(らんでんしゅく)が有名でした。

花鳥画には日本に来たこともある沈南蘋(ちんなんびん)の如きは、写生風のものを得意としました。

それから西洋画も、明の末以来、中国に影響し、その画法を中国画に応用するのも出て来ました。

イタリア人カステリョーネ(漢字名は郎世寧)は、画をもって高宗に仕え、西洋画法を巧みに中国画に応用して、人物画・動稙物画などの名作を遺しました。

陶器磁器のような工芸品も、聖祖から世宗・高宗の世には、非常に華美な精巧な物が作り出されました。

中国では聖祖から世宗・高宗に至る間を、その前後の皇帝の年号によって、一口に康煕(こうき)・乾隆(けんりゅう)といって、その盛んであった治世をほめたたえています。

この時代の上流社会の一面は、紅楼夢(こうろうむ)という清朝第一の傑作といわれる小説で、うかがうことができます。

4 阿片の禍い top

清国は高宗の次に仁宗が立つと、もうそろそろ内乱が起こりました。次の宣宗の時代には、内の騒ぎばかりでなく、外にはイギリスと面倒な事件を引き起こし、国の弱い所をさらけ出してしまいました。

それは阿片の問題です。

阿片というのはケシの実の汁から作る薬でありますが、それを煙草のように吸う習慣が、明の末ごろからはやりはじめました。

この阿片ははじめは、主としてインドにいたボルトガルの商人から買いましたが、後にインドがイギリスの勢力に支配されるようになってからは、イギリス人がその売込み人となりました。

阿片を吸うのには、寝ころんで、きせるのようなもので吸うのですが、吸ってるうちに、大変いい気持になってしまうのだそうです。 |

阿片戦争。広東入口の虎門砲台を砲撃する英艦。

|

しかしこれは身体にも精神にも非常な害をおよぽすもので、ひどくなれば手足の自由がきかなくなり、頭は馬鹿になってしまいます。

その上にこんな害になる品物を買うために、多額な金をイギリス人にとられるのですから、清朝ではたびたび禁止の命令を出して、取り締まりましたが、一たん染みこんだ癖は、なかなかぬけません。

乞食でも少しのもらいがたまれば、まず一服と、これを吸って一時の楽しみをとるという有様でした。

宣宗の即位のはじめは五千箱ばかりの輸入であったものが、十五、六年の後には二万七千箱(金高にすれば千八百万ドルばかり)にもなりました。

それで財政の上からも、これをやめさせなければならないと、心ある上下の人々が、考えたのは当然のことです。

ここで少しイギリス人と清国との貿易のことを申す必要があります。

イギリス人は十七世紀ごろから中国のお茶を非常に好むようになり、十八世紀には相当な量を輸入しましたが、十九世紀になると、一そうひどくなりました。

ところが清国の方は余りイギリスから買う必要の物が多くないので、片貿易と申しまして、イギリスは支払いが多くなるばかりでした。

それで何とかして、この損失の埋め合わせをしようと考えた末、この阿片を売り込むこととしたのです。

算盤というものは人道より重く考えられることがよくあります。

つまり道義が経済的な利益関係よりも、軽く見られたということなのです。

ついでに申しておきますが、この中国の茶は今日のイギリス人の愛飲する紅茶のもとで、あなた方もご存知のあのリプトン紅茶なども、中国の茶を移植してはじめたものであります。

歴史の動きというものは、日常の一杯のお茶にも伺われますし、またそれがいかに広いかかわり合いをもつかということも、おわかりでしょう。

それはとにかく清国は、こういう経済上の問題や国民の健康の上から、何とか阿片問題を解決しなければならなくなりました。

その結果、林則徐(りんそくじょ)という人が宣宗の命によって、広東でイギリス商人のもってる阿片を取り上げて焼きすて、イギリスとの貿易を禁じましたので、イギリスは大いに怒り、軍艦を出して清国を攻めました。

これが一八四〇年のことで、この戦争を阿片戦争と申しています。

イギリスの海軍は中国沿岸の要地を、どしどし攻撃したり占領して、ついには揚子江をさかのぼって、南京に迫ったので、清政府は驚いて一八四二年南京で和議を結びました。

この南京条約で、償金は出す、香港(ホンコン)はイギリスに譲る、上海(シャンハイ)・広東(カントン)・福州(フーチュー)・厦門(アモイ)・寧波(ニンポー)を開港場とする、今後は対等の国交をすることなどを約しました。

翌年にはさらに治外法権を認めることをも取り決めました。

そこでアメリカその他の国々もイギリスと同様に、清国と対等の条約を結びました。

この戦争の結果は清朝の弱いことを、内外に知らせることとなり、さしもの獅子の威光も衰え出すこととなりました。

そうしてイギリスが香港を割譲させることは、むずかしくいいますと、やがて来る清国の植民地化の第一歩となったものです。

5 落第生の挙兵 top

阿片戦争の敗北は、外に対して清の国威を傷つけたばかりでなく、国内でも重大な結果をひき起こしました。

南方の諸方には濤朝のはじめから、満州族の主権には反抗する気分が強く、それを倒そうとする秘密の団体なども作られていました。

だから南方の人々には、この敗北が、政府に対する反抗心を強めたのも自然のことでした。

その宣宗の末年には広東・広西方面に、ひどい飢饉があって人心は不安に陥りました。

しかも政府はその救いの手をのべることもできなかったので、人民の苦しみは一そうはげしくなりました。

野心家のこの民の怨みを利用して、清政府に反抗する企てをするものも、現れて来ました。

この不安の中に宣宗はなくなり、一八五○年に文宗(咸豊帝=かんぽうてい)が立ちますと、広西省に一つの反乱が起こることとなりました。

この乱の中心となったのは広東省生まれの洪秀全(こうしゅうぜん)という人で、はじめは中国青年の理想のように、官吏になる試験を受けましたが落第しました。

ひどい失望から大病にかかりましたが、病後キリスト教の研究に身をゆだね学校の教師などをする一方では、キリスト教の宣伝をして同志を集め、一つの教会を作るに至りました。

しかし一方では、清朝に反抗する秘密団体とも連絡をとって、その勢力を張ることにつとめましたが、いまいったような人心の不安を見ると、そこで同志の勧めにより、漢族の主権の回復を名として、ちょうど文宗の即位した一八五〇年に、広西省金田(きんでん)で兵を挙げました。

そうして国を太平天国と号し、みずから天王と袮し、その身はエホバの第二子、キリストの弟だと申していたのですから、不思議なキリスト教だったわけです。

それはとにかく、その軍は熱狂的な信者や生活に苦しんでいた貧民などが、われもわれもと加わり、広西・湖南・湖北各省で政府軍を破って北上し、たちまち漢陽・武昌を手に入れ、一八五三年には堂々と何百の船で、揚子江を下って南京を攻め落としました。

洪秀全はこの南京を天京(てんけい)と改称し、太平天国の首都とし、これから揚子江の北への攻略も謀(はか)りました。

かれの部下はみな弁髪を切って、昔の漢族のように髪をのばしていたので、清朝の方ではこれを長髪賊とか侵毛賊とかいいました。

それでこの太平天国の乱のことを、長髪賊の乱ともいいます。 |

天王(洪秀全)の玉璽(ぎょくじ)の印影。

|

清朝のはじめ弁髪を強制したときには、それに従わないため、何万という人が殺されましたが、天国軍はその占領地では、すべて弁髮を切ることを厳命し、従わないものは死刑に処したので、このときもまた何万という人が不幸な目にあったと伝えられています。

さて洪秀全に天京に政府をつくり、諸王・将軍などを任命して、その組織をかため、政府の方針にはキリストの道教主義をいったり、共産主義のような経済制度も考えたり、よた軍隊には男子ばかりでなく、女子の部隊をつくり、将校も女子をもってするなど、これまでの反乱などとは違った新しいやりかたを実行しました。

その軍隊は勇敢でいたるところで政府軍を破り、北は山東・河北方面にも出て、北京をおびやかし、その兵の攻めた地方は、中国の十八省のうち十七省にもおよんだといわれます。

ところで政府の方ではその誇りとしていた八旗兵(はっきへい)という軍隊も、いまはもうすっかり弱くなって、負けでばかりいましたので、天下に令して勤王(きんのう)の兵を募り、それでその武力の不足を補おうとしました。

こういう義勇隊は、各地の有力者が、この乱に備えてその地方の治安のために、その土地の勇士を募って作っていたもので、郷勇(きょうゆう)すなわち地方の義勇兵と呼ばれていました。

そこでこういう義勇兵を率いて、天国軍の鎮定に起つ人も現われましたが、その一人の曾国藩(そうこくはん)は清末第一の政治家ともいわれる人物で、李鴻章(りこうしょう)や左宗棠(さそうとう)などを部下として、天国軍にあたり、その平定につくし、また地方の治安にも意を用いました。

かく両軍が争っていた間に、清朝の官吏や人民の乱暴から、イギリス・フランスの両国を怒らせ、一八五七年、その連合軍にも攻められるという事件がおこり、清は 「泣きっつらに蜂」の有様となりましたが、結局、清は多くの損害の後、一八六〇年の北京条約で和を結ました。

それで翌年あらたに立った穆宗(ぼくそう)は、また力を内乱の平定に用いることができるようになりました。

そのうちに太平天国では洪秀全はでたらめな政治をする、諸王の間には争いがひどくなるという有様で、勢いがおとろえて来ました。

これに反して政府軍はイギリス人ゴルトンの援けを受けて、新式の訓練ある洋槍隊(ようそうたい、外国人が自衛のため、清国人を募って、西洋式に調練した軍隊)が、味方に加わったので、大いに勢いがつきました。

それで曾国藩が総指揮官となり、一八六四年(日本は孝明天皇の動乱の時期で、明治維新の四年前)とうとう南京を陥れて、十五年の大乱を平らげることができました。

6 弱いものいじめのヨーロッパ top

清国もそのはじめは、前に申した通りなかなか強くて、ロシアでもイギリスでも遠慮していましたが、阿片戦争の後はヨーロッパの国々の態度が、すっかり変って来ました。

ロシアはシベリアから満州の北の方へ、ずんずん入りこんで土地を取、太平大国の乱で清国が苦しんでいるのにつけこんでこれをおどしつけ、一八五八年にはアイグン条約で黒竜江の北を取り、ウスリ江東から日本海に達する地を、両国の共有地ときめさせ、ついで翌々年の北京条約では、その共有地を譲らせて、後の沿海州を手に入れてしまいました。

ウラジオストックの建設は、これによるのです。

また南方では清国はその後、保護国としていたアンナンのことから、フランスと戦争をすることとなりましたが、これもまた負けとなって、その地をフランスに譲りました(一八八四~五年)。

フランス側インドシナの建設はこれにもとづくのであります。 |

|

日清戦争(一八九四~九五年。日本が朝鮮の独立のため清国と戦った戦争)で、わが国が勝って台湾や遼東半島を、清国から取ることになったのを見て、ロシアはフランス・ドイツを誘い、わが国に向かって貴国が遼東半島をもつことは、東洋平和に害があるから、還しておしまいなさいといって来ました。

わが国は東洋の平和を害するといわれては、人道の上からおもしろくないから、それを還すこととしました。

これはロシアに、遼東半島で勝手なことをしようとする計画があったためだったのです。

それから間もなく、一八九七年ドイツの宣教師が、山東省で殺されると、清国にことあれかしと待ちかまえていたドイツ皇帝ウィルヘルム二世は得たり賢しと、軍艦を送って膠州(こうしゅう)湾を占領し、これを九十九年間租借(そしゃく)することを、清国に談判して、否や応もいわせずに承知させました。

これを見たロシアは、東洋平和のためといって、日本から還させたばかりの、遼東半鳥の肝心かなめの旅順港と大連湾とを租借する(これは二十五年間)、イギリスはその向かい側の威海衛(いかいえい、これは二十五年間)と広東省の九竜半島これは九十九年間、フランスは広東省の広州湾(これは九十九年間)の租借にに成功しました。

租借といっても、実は領有の別名ですから、つまり清国の海岸の要所は、かくしてヨーロッパの強国にとられようとして来たのです。

こうして大切な土地をとっておいてから、ヨーロッパの強国は、今度は他の国にそういうことをさせないため、また自分たちの得た権利を失うまいという考えから、清国政府に「土地不割譲の宣言」ということをさせました。

それはどこそこの地方は、これからは外国に租借を許したり、譲り渡すことは致しませんということを誓わせたのです。

だれが好んで自分の領土を外国に渡したいものですか。

それを諸強国は、こんな風にして、清国をおもちゃにしはじめたのです。

諸強国は租借に成功する一方には、その地方に鉄道をしいたり鉱山を掘る権利も得ました。

がさらに自分たちに都合のいい土地には、できるだけ多くの鉄道を設けようと謀りました。

それでこれから中華民国のはじめにかけては、各国間に鉄道敷設の大競争が始まりました。

なお虫のいいのは、こうして清国からいろいろな利権をとった上、さらに清国でお互いに勢力範囲というものを決めて、その範囲の内でするお互いの行動は、かれこれいわないことにしようと約束するものもありました。

たとえばロシアが蒙古を勢力範囲とすれば、イギリスは揚子江の流域を、それとするといった調子でした。

グー太郎さんというとんまなお百姓が、大きな林檎畑や梨畑を持っている。

それを露助だの英吉などという欲張りが取りたい。

できるならば、どちらも地面ぐるみ取りたいのは山々だが、それは他から邪魔も出そうだからと、相談して「林檎はお前が勝手にするがいい。おれには梨をくれろ」「よろしい」と約束する。

そして当の持主に相談もしない。

そのグー太郎さんは、「おらの畑で勝手なまねをしてはならねえよ」とも、いえないのですから、気の毒ではありませんか。

しかしこういうことは十九世紀においては、弱い国に対する、強い国の当然の権利だとされていたのでした。

帝国主義はこうして清国にのびてまいりました。

7 一寸の虫にも五分の魂 top

こうしたヨーロッパ人のわがままなやり方には、もう獅子ではなくて、眠っている豚であったにしても、清国の人々が、不快にも残念にも感じて来たことは当り前です。

その憤慨は二つの道に向かいました。

一つは清国を改革して、こういう不合理な強国と競争しても、負けない強い国としようとするもの。

一つは何でもかんでも、こんな外国人はおっぱらってしまおうと力むものでありました。

いままでの悪い政治が、国の禍いのもとだと考えた人々――康有為(こうゆうい)などは、皇帝の徳宗に、大改革の意見をたてまつり、政治をよくし、国を強くする策(これを変法自彊の策といいました)を講じました。

ところが西太后(さいたいごう、前々代の文宗の妃)というお婆さんは、いままでも政治に国を入れていたのでしたが、これを見ると大いに怒りまして徳宗をおし込め、康有為等はやめて、自分が政(まつりごと)をとる決心をしました。

この事件を戊戌(ぼじゅつ)の政変(一八九八年、明治三十一年)といいます。

こういうときに、一方の何でも外国人はおっぱらおうとする頑固な連中は、山東省の義和団という徒党に、暴動を起こさせるに至りました。

この団体は一種の秘密宗教団で、義和拳という拳法を修めると、刀にも鉄砲にも傷つけられない神力が得られると信じていたものです。

これが起って宣教師を殺し外国人を襲うという乱暴をやり出しました。

そこで清政府はこれを鎮定する軍隊を出しましたが、その官軍はいつの間にか、暴徒と一緒になって北京に入り、外国の公使館を囲む、清政府は乱暴にも諸外国に戦争を宣言しました。

これは一九〇〇年(明治三十三年)六月のことでした。

不意を食って、日本はじめ対外国の居留民は、一時は驚きもし、困りもしましたが、間もなくそれぞれ本国からの軍隊が来て、連合軍を組織し、たちまち清兵を屈服して、公使館の危機を救いました。

さて清国は和を願ったので、諸外国の代表者は、清の李鴻章等と北京で相談した結果、償金四億五千万両(テール)の支払い、武器輸入の禁止、外国軍隊の駐屯などのことがさだめられました。

この償金は利子をつけて毎年分割払いをして、四十年間に払いずみとする約束で、元金と利子では九億両(テール)以上になります。

この償金は事件の起こった年の干支(かんし)によって、庚子賠款(こうしばいかん)という名で知られています。

これは非常な財政上の負担となり、清国のひどい貧乏はこれからはじまったともいえるのです。

この事件は義和団事件とも拳匪(けんび)の乱ともいわれますが、わが国ではまた北清事変といいます。

8 秘密結社 top

前に申した西太后(さいたいごう)は、清朝の末の政治にはその中心となった人で、その勢力はたいしたものでした。

うまいことをしようとする諸外国の公使などは、このお婆さんのご機嫌をとるのに、心をなやましたということです。

この大后がどんなにわがま方であったかという一つのお話としては、北京郊外の万寿山離宮の大修理のことでもわかりましょう。

それは日清戦争のために、ほとんど全滅した軍艦の再建に、李鴻章(りこうしょう)がいろいろと工夫して積んでおいたお金を、そっくり御殿の建築に使わせたという話なのです。

海軍のお役人がその建築のかかりになりました。

この離宮はいまは一つの遊園地となり、建築の壮と水の美とで、有名になっております。

さて義和団の事件の後には、さすが強情のこの西太后も、根は賢明ですから目がさめて、いろいろ政治上の改革を行ないました。

あるいは日本、あるいは西洋諸国にと、その文明の視察やら研究に、役人もやれば留学生も出して、国力を強めようとしました。

そうこうしているうちに日露戦争(一九〇四~〇五年、明治三七~三八年)が起こり、日本が大勝利を得ますと、これは日本が立憲政治の国であったため、専制ロシアを負かすことができたのだということを、主張する者も出て来て、憲法の必要が唱えられました。

そうして清国政府はこういう改革説に従い、離れがちな国民の心をつないで行こうとしました。

ところが一方には、満州人たるこの清朝に反感をもち、これに反対する漢民族のなかには、前からいろいろな秘密の団休をつくって、ことがあればそのすきにつけ入ろうと、饑会をうかがっていた革命党がありました。

中にも孫文(そんぶん)の興中会というのは、皇帝の政治を倒して、共和政治をたてようと主張したものであります。

清朝では憲法を発布する、国会も数年後には開くということを宣言しましたが、なかなかこういう勢いをしずめるのは、むずかしかったのです。

すると一九〇八年(明治四一年)徳宗と西太后とは、引きつづいて急になくなりました。

徳宗の後は甥のやっと三つになる宣統帝(せんとうてい)が立ち、父の醇親(じゅんしん)王が摂政として、万事にあたりました。

そうしでいよいよ改革の歩を進めることとなり、日本にならった内閤もでき上がりましたが、前に申すような、秘密の改革者の運動も、一方ではますます盛んとなったのです。 |

辛亥革命のリーダー孫文

|

9 黄竜旗を倒して top

こういうときに清の国民の中には、前に書いたような、外国人がとった租借地や、鉄道や鉱山についての権利を、取り戻そうとする利権回復の運動が、烈しくなって来ました。

はじめ清国人は鉄道の便利なことなどわからず、これを邪魔したことも少なくないのです。

清国で一番はじめにできたの京奉(けいほう)線(北京~奉天)の一部で、イギリス人か大変な骨折りでやったのですが、いざ開通という場合に、どうしても機関車を用いることが許されない。

仕方なしに馬をつけて、ひっぱらせたというようなお話があります。

また地方では、汽車が通じたとき、二、三人をひき殺した事件がもとで、土地のものがご苦労にも、汽車を海まで捨てに行ったという、まるでお枷話のようなこともあったのです。

しかし汽車の便利なことがわかると、方々にこれをしくということになり、政府でも民問でも、盛んに鉄道のもくろみを立てました。

そうしてその資本は、多く外国から借り入れましたから、外国はこれによってその勢力を増し、この貸しつけの多いものほど、清国で勝手がきくようになりました。

清政府は苦しい財政をやりくりするためには、外国から金を借りなければならない。

その借金のためには抵当が必要です。

鉄道の権利などは、その一番いい抵当物だったのであります。

それで民間でやってる鉄道を、買い上げて国有にし、そういう必要のときに利用しようと考えました。

こうした政府の計画に対して、前にもいったような利権回収の熱が強くなって来たときでしたから、民間には反対の声が強くなりました。

ことに四川省ではそれが烈しかったのです。

政府はこういう反対を抑えつけるために、湖北省の武昌(ぷしょう)の軍隊をさしむけることにし、これに動員令を下しました。

そのため人心が騒ぎ立ちましたのをいい機会と、革命党はその軍隊に一味の者を入れて、一九一一年(明治四四年)の十月十日に黎元洪(れいげんこう)を首領として、とうとう革命の火ぶたを切りました。

清政府は革命軍の旗あげを見て、袁世凱を総理大臣として万事をまかせ、この動乱を鎮定させようとしましたが、各省は革命軍に味方する者が多くて、政府はだんだん苦しい立場に陥りました。

かくて革命軍は、次第にその勢力をのばして、翌年一月一日には興中会の首領の孫文は、南京に首府をさだめ、共和主義の中華民国を建てて臨時大統統となり、五色旗を制定して国旗としました。

こういう有様を見て、日本やイギリスなどは、この二つの政府の間の仲なおりをすすめ、休戦をさせました。

それで南北の代表者の談判がはじまりましたが、清政府の方がだんだん形勢がわるくなり、度々の御前会議の結果、ついに清の皇帝は位を退き、共和政治を行なうこととなりました。

それで一九二一年二月、宣統

帝は、皇帝の尊号と年金を受けて位を退き、三月十日には袁世凱が、南北を統一した中国八国の仮大総統の職につきました。

そうして国会その他いろいろの準備ができて後に、十月十日、袁世凱は正式に大総統に選ばれました。

清の国旗の黄竜旗(こうりゅうき)は倒されて、孫文のきめた五色旗が国旗となりました。

この五色旗は五族共和ということを表わしたものです。

五族とは、漢民族・満州民族・蒙古民族・西蔵民族・回部(トルコ民族)等、中国を形づくっている五つの民族のことで、この旗はこういう五民族が一致して、国をかためる意味を表わしたものであります。

この革命はその年の干支(えと)で、辛亥(しんがい)革命と呼ばれています。

また十月十日は双十節(そうじゅせつ、十が二つ)といわれて、中華民国の建国記念日にさだめられました。

top

**************************************** |