|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章 十三章

八章 太陽の輝き 隋・唐時代

1 大運河 top

南北朝の争いを隋(ずい)が一つにまとめたことは、さきに申しましたが、そのはじめの文帝の次に、煬帝(ようてい)という天子が立ちました。

この人は贅沢なことが大好きで、立派な宮殿を建てる。大きな庭園をつくる。

そうして珍しい草や木や、庭石から鳥獣などをも、国中からとりよせる。

費用おかまいなしの勝手放題なまねをしました。離宮の数は四十いくつとか申します。

そういう離宮を遊びまわるのに、馬車で行くのもおもしろくないと、船で行くことを考え、黄河から揚子江の水をつづけるために、永済渠(えいさいきょ)・通済渠(つうさいきょ)・邗溝(かんこう)・江南河(こうなんが)などの運河を開かせ、竜船という美しく飾った船などを備えて、首府の長安から南の江都(江蘇省揚州)の離宮などを往復しました。

煬帝を悪くいうためにこんなことも伝えられていますが、実はこの運河によって南方から穀物などを、北に運ぶ上には、大変な便利を得ることになりました。

いまの大運河という中国の南北をつなぐ大切な水路は、だいたいこのときのものを、のちに修理したのであるということです。

煬帝は一方には政治の上にも注意して、法律などを改めもしましたし、外国の征伐には国威を輝かすことを忘れまぜんでした。

自分ではかの秦の始皇帝や、漢の武帝と肩をならべる気でいたのです。

北方では南北朝の終りごろから、勢力を得て来た突厥(とっけつ、トルコ族)という北方民族を征服して、その侵入をとどめました。

北方巡幸のさいに、その首長が来で、皇帝の万歳を祝いしたときには、漢の天子もこうはいかなかったろうと、大得意で詩を作ってもいます。

さらに南方ではいまのインドシナ半島の国々か征服するし、海を渡っては台湾(その頃は流要(りゅうきゅう))を攻めて、その土人を捕虜にしました。

また西の方の国々とは、貿易関係で交通を開くというように、その威光を四方にはりました。

そうして都では、そういう外国からの使者が来ると、いろいろ演芸などを見せて豊かな生活の有様を示し、町ではどの料理店ででも、勝手に飲食させて代金をとらせない。

国が富んでいるからこうするのだとしに勢でおどろかしたということです。

2 日没する処の天子 top

この煬帝のときは、わが推古天皇のみ代に当たります。

摂政の聖徳太子は、小野妹子をこの皇帝の所へお遣わしになって、国と国とのおつきあいを始められました。

それは推古天皇の十五年(六〇七年)のことです。

そのとき太子がお書きにたった国書が、

「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す、恙(つつが)なきや」という句で、はじめられていたのを見て、煬帝は何分にも前申すような皇帝でしたから、非常に不愉快な顔つきをして、

「野蛮人は礼儀を知らないからいかん」と、プンプンされたそうです。

それでも翌年にはわが国への答礼の使者を出しました。

これがわが国と中国との公の交際のはじめでした。

わが日本のことは前漢のころに倭(わ)という名で、はじめて中国の書物に見えますが、後漢のときには九州地方の酋長が使いを出したこともあります。

三国の魏の時代になると彼我(ひが)の使者の往来もはじまり、それから南北朝時代には、倭王の使者が南朝の三廷に遣わされたことが、南朝の史書に見えています。

これはわが朝廷からの使いかと思われますが、国史に見えませんん。

そういう後にこの隋への使者となるのでありまして、このことは両国の記録に、はっきり記されているのであります。

「日没する処の天子……」という記事などは、隋の国の書物に出ています。

それはよほど驚いたことだったのでしょう。

煬帝はさらに東の朝鮮半島の高句麗の征伐を企てました。

そこで少し朝鮮半島のことを申しておきましょう。

前に書いたように、前漢の武帝は、半島北部をその領土としましたが、後漢のはじめごろに遼東にツングース種の高句麗国が興って、半島北部に侵略の手を伸ばし、晋の末ごろには遼東から半鳥北部は、高句麗の領土となります。

そういう間に南の韓族(かんぞく)の国々も変化して、辰韓(しんかん)国は新羅(しんら)となり、馬韓(ばかん)諸国は百済(ひゃくさい)となり、北の高句麗に対して、いわゆる三国(わが国史ではこの三国を、高麗(こま)・新羅(しらぎ)・百済(くだら)と呼ぶ)の対立の形が現われました。

弁韓は任那(みまな)となって、最も早くわが国の朝貢(ちょうこう)国となりました。

さて三国の中では、高句麗が最も強く、他の二国はこれに圧迫されがちでした。

そのため三国間の駆引きや戦争、また中国の王朝への朝貢とか、わが国への朝貢など、それはなかなか微妙複雑な事情がありました。

こういう歴史事実は、したがって半島の民族の性質の上にも、いろいろな影響を与えることとなったのであります。

さて煬帝のこの高句麗征伐は、大皇帝の武威を輝かそうとする野心もありましたが、前に父の文帝が企てて失敗したので、その報復という意味もあって、「今度こそは!」という意気込みで、百万の大軍をくり出し、帝みずから指揮の任に当ったが、大敗して逃げ帰る。

直ちに再征の令を発して、軍人も兵糧をも徴発(ちょうはつ)して、東へ遣わしました。

こういう戦争には兵士のほか、その倍も人夫が徴発されましたが、そういう人夫は疲れに疲れて、道ばたにばたばたたおれて死ぬというむごい有様でした。

こうしたこともその軍隊が勝利を得たら、あるいはいくらかよかったかも知れませんが、引き⊃つく敗軍は、この皇帝の威厳を損し、帝権の強さを疑わせました。そこでいままで煬帝を強い権力者として、何をされても我慢していた人民は、もうそのおもしをはねのけることができると、思いましたからたまりません。

各地に謀反人が出て、煬帝の地位を奪おうと争いました。

そういう騒ぎもよそに、煬帝は最も気に入った江都の離宮に、酒盛りをしていましたが、とうとう臣下の手に殺されました。

殺されるまで 盃を口から離さなかったと伝えられております。

隋の滅びるころに、

| 江(かわ)の南で楊(やなぎ)が散って 河北(きた)じゃ李(すもも)の花が咲く |

という流行唄(はやりうた)がはやりました。

江とは揚子江、河とは黄河をいうのです。

隋は楊(よう)という姓で楊(やなぎ)。

その楊が倒れて李(すもも)すなわち李(り)というものが、北から興って来るという謎でした。

煬帝は李を目の敵にして切らせましたが効なく、李を姓とした群雄の一人の李淵(りえん)は、六一八年、ついに隋にかわって皇帝となりました。

これが唐の高祖(こうそ)で、隋と同じく長安を首府とさだめました。

|

3 民は国の本 top

唐の時代は中国の歴史の四千年の間に、一番はなばなしい時代であり、わが日本にはとりわけいろいろな関係があったときであります。

この国は第二代の太宗という天子のときに、すっかりその土台ができました。

太宗の治世はまことに平和で、その有様を形容して、

「道におちた物があっても、拾って持って行くものもなく、夜は戸締りをしないでも盗人は入らず、旅の商人などが野宿しても危いことがなかった」といっております。

これは太宗が常に「天子は国あっての天子、その国も民あっての国である。民こそは国の大本だ」と、民をよくいたわる政治をしたためであるといわれています。

そのいい政治のためには、いい制度が必要です。

唐のはじめにはいろいろの役所にも、新しいきめをつくるし、学校のことも法律のことも、それぞれよりよく整えられました。

国民の生活を安らかにするためには均田(きんでん)の法を行なって、田地を人民に平等に使用させることも始りました。

(みなさんのよくご存知の、わが「大化の改新」の班田収授の法の如きは、この均田法に関係があります)。

こういう善政には房玄齢(ぼうげんれい)・杜如晦(とじょかい)・魏徴(ぎちょう)などという名臣がよく天子を輔佐(ほさ)いたしました。

この名天子の立派な言行を書き記した貞観政要(じょうがんせいよう)いう本に、のちにわが国にも伝えられ、政治家のいい教科書となったということです。

その次の高宗は父ほどえらい人物ではありませんでしたが、それでもよく前代の盛んな国運をうけつぎ、多くの賢臣の力によって国内を治めるとともに、外国をも征伐し、領土などはさらに拡大することができました。

隋のところで、ちょっと話した突厥(とっけつ)は、この太宗・高宗二代の間に、遠く西方に撃退されて、北は蒙古、西は中央アジアの地まで、みな唐の支配を受けることとなりました。

チペッ卜の民族も好(よし)みを修めれば、インドとも交通する、満州の地方からも貢(みつぎ)をたてまつる。

南はインドシナ半島からも使いが来る。西は中央アジアを越えてペルシアをも一時その保護の下におきました。

それから東では、さきに太宗が高句麗に兵を出して、失敗したので、高宗は攻め易い百済に、まず兵を加えてこれを滅ぼし(六六三年)、ついで高句麗を攻めて六六八年これをも滅ぼし、半島の大半を支配することとなりました。

こういう勢力の発展は、中国の歴史にいままで見られなかったことであります。

そうしてこの四方からの使者は、正月には必ず唐の朝廷によろこびを申し入れる。

皇帝はこうしてその玉座(ぎょくざ)の下に跪(ひざまず)く、世界のはてばてからの使節の上に、威儀いかめしき多くの臣下を従えて、その尊厳を示したのです。

そういう国々からの、数えつくされないささげ物には、いかばかりその当時の人々は、よるこびもし、おどろきもしたことでしょう。

4 老女の即位 top

月でいえば満月にも似た、この唐の世にも、暗い雲のかかるのを、防ぐわけにはゆきませんでした。

というのはこの高宗はとかく病気がちで、政(まつりごと)を親しくとることかむずかしかったので、皇后の武氏(ぶし)という人が夫にかわって大臣たちの意見もきけば命令もしました。

それで人民は天后(てんこう)と申して、天子と同じくうやまってその命令をききました。

この皇后は非常な美人で、はじめは太宗の宮中に仕えていましたが、のちにとうとう高宗の皇后になったのです。

知見もあり学問もあり、政治家としても立派な腕前をもっていました。

中国は婦人がいじめられる国のように、だれしも思いがちですが、実際はなかなか婦人の勢力は強くもあり、またなかなかえらい婦人が、歴史の上にあらわれて来て、男子と腕くらべをしても、ひけをとらないのがあります。

漢のときの呂氏(りょし)や、ことにこの武氏のようなのは、その中でも第一の位置を占める人です。

さて六八三年、高宗がなくなると、武氏は皇子の中宗・吉宗を、つづけて皇帝に立て、すぐまたそれをやめて、みずから皇帝の位を奪い、国の名を周と改めました。

このとき、武氏の年は六十七でした。

則天武后(そくてんぶこう)というのがこの人です。

こんなお婆さんが大きな唐の支配者になったのですから、驚くでぱありませんか。

それもあたり前に帝位についたのなら、まだしもですが、いわば皇帝の位を奪ったのですから、これに不平な唐の皇族や、その臣下のあったのは、当然のことであります。

武后はそういう連中を片っぱしから除いて、自分の身の安全をはかりましたが、また一方では働きのある人物は、重く用いて政をとらせました。

それでたいした騒ぎもなく、この大国を治めること十五年。八十二のとき、老病にかかって弱ったので、大臣たちは相談して、ついに兵力をもって武后に迫り、中宗を再び位につけることとしました。

そこで唐の皇室は回復いたしました。

ところがこの中宗の皇后に、韋氏(いし)という人がありました。

中宗が位をやめられて、失意であった間、よく夫を慰め忠実に世話をした人でした。

この韋氏は武氏ほどの才も働きもないくせに、その真似をして権力を振るおうと考え、ついにその夫であり、天子である中宗を弑(しい)してしまいました。

これを見て、前にやめられた睿宗(えいそう)の子の隆基(りゅうき)は、兵を率いてこれを誅し、父を町び位につけ、やがてそのゆずりを受けて天子となりました。これが有名な玄宗(げんそう)です。

前に申したように、高宗の時代の領上は、めざましい発展を遂げましたが、その晩年ごろからこういう騒動の間にかけて、国境の防御がおろそかになったため、外民族がまた勢いを盛り返して、唐の国境線は後退しました。

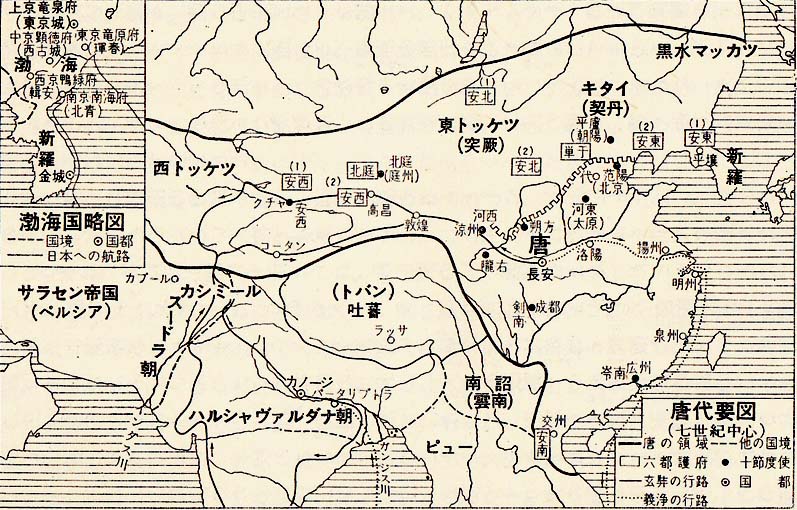

別図で都護府(とごふ)をつなぐ線と、次にいう玄宗のはじめの十節度使の位置とをくらべて見ますと、すぐにおわかりになるでしょう。

ことに朝鮮半島では、ただ一つ残った新羅(しんら)の国は、唐に朝貢しながら、一面には半島における唐の領土を侵して、ついに半島の大部分をその領土に入れました。

これを歴史上、新羅の半島統一と申しています。

新羅はこれからその文化の上にも、一大発達を見ることとなります。

その国都慶州(けいしゅう)が、千古の後に、その芸術的な遺物遺品を誇ることのできるのも、こうした国力の発展と、唐のすぐれた文化の輸入摸倣の結果なのであります。

5 美人と悪将軍 top

こういう騒ぎのあとを受けたので、玄宗は民を安らかに冶めることに心がけ、宮中の贅沢品などは焼きすてるし、皇后以下の婦人たちにも、質素な暮らし方をさせる、またよく臣下の諌めをきき入れて、いい政をするようにつとめました。

韓休(かんきゅう)という人は余りひどい諌め方をするので、そのために玄宗はよわって、顔色もすぐれなくなったのを見て、他の家来が、

「あの男はおそばからお遠ざけになった方がよろしいでしょう」と申しましたら、

「いやいや朕(ちん)は痩せたかも知れないが民は肥えた。

あれの諌めがあればこそ政も行きとどくのだ」といわれたということです。

こんな具合に政に励み、前の騒動の間の、国の衰えを回復するにつとめました。

なお高宗の末から国境の防ぎもおろそかになり、外民族の侵入もはじまりましたので、辺境の大切な場所十ヵ所に節度使という将軍を回いて、国境の守りを厳重にしました。

その一方にこの時代は、文学にも美術の上にも、多くの天才が出まして、唐の文明の光ともなりました。

玄宗は長い間のその政に、次第に心のゆるみが出て来ました。

もともと派手好きの人でしたから、いろいろと奢りの気持もはびこって来ました。

ことに楊貴妃(ようきひ)という美人を大そう愛されてからは、歌に舞踏(おどり)に、宴会は昼から夜に、夜から昼につづくという有様。

この揚貴妃は南方の名産の茘子(れいし、竜眼肉に似た果物)が大変好きだったので、それはそれは大騒ぎで、幾千里の遠くから、長安の宮中にとどけさせる。

いまと違って交通不便のとき、また広い唐のことですから、南のはてから北の奥の長安へと、それを運ぶのは、筆には示されない困難があります。

それが人民の迷惑になったこともいうまでもありません。

一事が万事で、その贅沢は推測されましょう。

こういうときに玄宗の信任を得たものに、安禄山という将軍がいます。

これは東北の胡人の子で、大そう武勇の誉(ほまれ)のあったものですが、うまく楊貴妃にとり入り、とうとう三つの節度使を己(おのれ)一人に兼ねるようになりました。

この将軍は大兵肥満で便々たる腹をしていたので、あるとき皇帝が戯(たわむ)れに、

「お前のその腹の中には、何があるんだ」ときかれたところ

「ただただ陛下に報い奉る赤心(まごころ)のみでございます」と答えました。

がそれは赤い清い心どころか、真黒々の悪心だったのです。

そこで間もなく唐の天下を奪う準備をして、しかもずうずうしくも、

「臣の故郷は名馬を産しますから馬三千匹と、その轡(くつわ)を執る者おのおの二人をつけて都にさしあげましょう」と、謀叛の前ぶれをしました。

皇帝がこれを悟ったときは、もはや北からの軍鼓の轟(とどろ)き馬蹄の響きは、近く都の人々を驚かしたのでした。

それは七五五年のことです。

洛陽はたちまち賊の手に奪われ、長安も危うくなりました。

玄宗は「二十四郡一人の義士もなきか」と嘆かれて、位を粛宗(しゅくそう)にゆずり、ともに蜀(しょく、四川省)へにげられる道で家来たちは、この騒乱の本は楊貴妃にあるから、これを殺さなければ、おともをすることはできませんといいましたので、帝はつらい情を忍んで貴妃を殺させました。

その悲しみの場に、南方から貴妃の大好きだった茘子(れいし)が届きましたが、その人は息がたえてしまったという悲話も伝えられています。

こういう悲しみにたえて、玄宗は軍隊の心をなだめ、回復をはかりましたが、賊軍の勢いは強く、官軍はどこもかしこも敗北ばかり。

ただわずかに顔真卿(がんしんけい、書道の名人でもあった)その他の人々が奮闘して回復につくし、忠義の名をあげました。

そのうち賊軍の方では、仲間喧嘩も起り、官軍は回紇(ウイグル、トルコ系)の将軍を得て、勢いをもり返し、八年の後にやっと、この乱を平らげました。これは粛宗の次の代宗のときでした。

これで一まず大乱はおさまりましたようなものの、田地を荒らされ、人民はちりぢりばらばらになり、さしも栄えた唐の世も、これからは衰え始めました。

6 太陽の輝き top

唐の時代は前に申したように、漢民族の黄金時代で、すぐれた芸術家も現われれば、えらい宗教家も、賢い政治家も、知勇ある将軍も出ました。

唐はその当時の世界で、最も大きい領土と、最も高い文明とをもったもので、本当に太陽のように、全世界に輝いたものといえます。

宗教では仏教が一番盛んで、インドからはことに徳の高い名僧たちが来ました。

のちにわが空海(くうかい)や最澄(さいちょう)が留学して、日本に伝えた真言宗や天台宗は、唐に栄えた立派な宗教でした。

インドへ巡礼した唐の名僧には、太宗のときの玄弉(げんじょう)、高宗のときに義浄(ぎじょう)があります。

苦しい長い間の旅をして、多くの経文(きょうもん)をもち帰り、これを漢文に訳しました。

いま、日本で読まれるお経には、この玄弉の訳したものが少なくないということです。

その旅行記(玄弉のは大唐西遊記、義浄のは南海寄帰伝)は、そのころの西方、南方の歴史や地理を研究する学者には、いまも大切な参考になっています。

道教も仏教に劣らず盛んで、その本尊の老子は、唐と同じ李姓であって、唐の先祖だということから、一時は国教のようになったこともありますし、「老子道徳経」を役人に採用する試験の科目に加えたこともありました。

またキリスト教の一派(唐では景教といいました)も、イスラム教(モハメッド教、中国では回教)も、古いペルシアの宗教のゾロアスター教(唐では祅教(けんきょう))というのも伝えられました。

このゾロアスター教は火を拝むので、拝火教ともいかれます。

この教えでは光明(善)の神と暗黒(悪)の神とがあって、その争いでこの世の中のいろいろなことが起こる、人は光明の神を援けて、暗黒の神を滅ぼしてしまうものだと説きます。

光名の神をアフラ・マツダ(Ahura Mazda)といいます。皆さんの家の電燈の球にマツダ・ランプ(Mazda Lamp)というのがありましょう。

それはアメリカであの電球を発明したときに、暗かったいままでの炭素球に比べて、まことに光明のようだというので、この神の名をとってつけたのです。

仏教が盛んになったために、美術の上に必要な発達がありました。

寺や塔が各地に建てられ、立派な仏像仏画はこれを飾りました。

西域からすぐれた画家も来て、新しい画風を伝えましたが、それはインドの壁画の影響の強かったことが察せられます。 (みなさんがご存知のわが法隆寺の壁画は、世界の宝ともいうべき貴いものですが、あれは恐らくこの唐の画風に感化をうけた天才が筆をふるったものなのでしょう)。

人物風俗画には閻立本(えんりっぽん)や張萓(ちょうけん)、仏画は呉道子(ごどうし)や李真(りしん)、山水画は李思訓(りしくん)や王維(おうい)が、天才の名を伝えられております。

風景画は東洋ことに中国で最も早く、また最もよく発達したもので、西洋などはずっとおくれています。

それは漢民族には天然を愛する心持が古くからあり、また深かったためでしょう。

ことに墨の濃い淡い度合いによって、自然界の気分を巧みにあらわすことなどは、最もすぐれた点でありますが、そういうことはこの唐のときから始まったともいえるのであります。

そうして後世にはいまいった李思訓の画風を北宗画といい、王維のを南宗画といい、風景画の二大系統とします。李思訓の画は強い線で精密に、山でも木でもの輪郭をつくり、これに極彩色をしたものだということです。

王維のはそれと違って、墨のぼかしを主としたものということであります。

彫刻では仏像の如きは、いままでよりも、さらに美しくざらに愛にみちた、本当によく仏教の理想を表わすものも作られました。

それは河南省の竜門とか山西省の天竜山とか甘粛省の敦煌とかの石窟にも残されています。

書道には前にいった忠臣の顔真卿(がんしんけい)も有名ですが、そのほか欧陽詢(おうようじゅん)や柳公権(りゅうこうけん)等の上手(じょうず)もいました。

こういう人々の書は、わが国でいまでもよく習字の手本にされます。

これらの書家は千二、三百年も昔の人々ですが、私どもに決しで縁もゆかりもないものではないのであります。

芸術の天才という者の生命は駑くべきものであります。

文学では詩人には李白(りはく)・杜甫(とほ)が第一で、王維(おうい)や白居易(はっきょい、楽天)も詩の才がすぐれ、韓退之(かんたいし)はその文章によって鰐(わに)の害を去ったとまでいわれる文章の大家でした。

漆器や織物でも、その他の工芸でも、非常な進歩がありました。

さてわが日本はこの唐と長く交際をして、遣唐使・留学生をやりましたが、そういう人の中には、吉備真備(きびのまきび)・阿部仲麻呂(あべのなかまろ)のような学識文才にすぐれ、唐を驚かした人も少なくありませんでした。

真備は在留二十余年、経・史・制度などの研究をし、帰国の後には政治の上に大功を立てました。

また詩文の才を謳(うた)われた仲麻呂は玄宗に新任があつく、李白・杜市・王維などとも交わりがあった人。

帰朝の途で難船して再び唐に戻り、高官に任用されて、ついにそこで終りました。

古今集におさめられている「天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも」という歌は、故国を偲ぶ情を、月に寄せたものと伝えられています。

それから最澄(伝教大師)や空海(弘法大師)の如き高僧も、いずれもみな留学僧で、しかもその学泣は唐の名僧知識からも尊敬されたほどの人でした。

こうした交通や、えらい学者や、名僧の留学によって、唐に栄えた学問でも美術でも音楽でも文学でも宗教でも工芸でも、そういうものの影響が、多くわが国におよび、奈良時代や平安時代のはじめの日本の文明は、かなりそのおかげを受けました。

それで宮中の年中行事や、婦人のお化粧などにも、その感化が現われ、中には後世までも残されたものもありました。

(元旦のお屠蘇〔とそ〕や、五月五日〔瑞午〕に菖蒲〔しょうぶ〕を軒にさすこと、年の暮れの追儺〔ついな〕など、みな唐の影響の日本化したものであります。

外国の文明を巧みに取り入れることかでき、かつそれをよく消化して、わが国の実際に合うように作りかえたことは、わが国民の一つの特質です)

7 兵士のわがまま top

安祿山の乱の間には、地方の平定のため、国内にも節度使を設けたり、また賊を手なずけるためには、賊将でも降参さえすれば、この節度使を授けてやることもありました。

それで数も増し、その性質も悪くなって来たところ、さらに悪いことには、そういう連中がお互いに連合して、政府に抵抗するようにこりました。

弱って来た唐には、これを抻えつけることがむずかしかったのであります。

唐ははじめ全国皆兵(かいへい)主義で、一般平民は農業をするとともに、ことあるときには兵に徴されて戦線に立つことになっていたので、農業の暇に調練を受け、またかわるがわる都の守備にもまいりました。

しかしこれはなかなか規則通りにはいかなかったので、玄宗のときには志願兵を募ることとしました。

もともと平和好きな漢民族は、武力をいやしみ、戦争のときなど指揮官には文官をもってあてるのが当り前のことになっていました。

「好人兵に当たらず、好鉄釘に打たず」という諺(ことわざ)もある位、いい人間は兵隊にはならないものと、相場がきまっていました。

そういう国民の考えですから、志願して兵士になる者にろくなものはなく、盗賊と同様なのも少なくありません。

そういう兵士をいま申したような将軍が、募集したり指揮するのですから、その害悪のおよぶ所は、知るべしであります。

それで唐の末には、こういう悪将軍悪兵士のために、大騒動がおこってまいりました。

また唐では、宦官(かんがん)が政治上にわがままをしはじめて、あるときには近衛(このえ)兵の司令官となったこともあり、あるときは大学の総長ともいうべき地位も占めました。

それから後には自分たちの好きな皇族を天子に立て、気にくわない天子は殺したり、やめさせたりするような乱暴をはじめ、大臣などは頤(あご)で使うという有様でした。

もちろんその間には、兵士の乱暴を抑えつけた天子もあり、宦官を手きびしくやっつけようとした名君もありましたが、倒れかかった大きい御殿は、一本や二本のつっかい棒では、どうにもなりは致しません。

その上に悪いことには、外民兵の勢力が、だんだん唐の領土を犯して来まして、東にも西にも北にも南にも、その国境はちぢまってまいります。

また前にもいったように、唐では内乱を平らげるのに外民族の力をかりましたから、次第に外民族の将兵の数がその領土内に増して来ました。

こうして内外の事情が悪くなると、いつもの例のように、天下をねらう大盗賊も出て来ました。

黄巣(こうそう)というものの乱もその一つで、山東に起こって各地を荒らし、ついには長安をも陥れました。

この乱はその部下の一将の朱温(しゅおん)という者が黄巣を殺して降参したので、やっと鎮めることができました。

そこで朱温はよく忠をつくしたというので、唐の天子から全忠という名をいただきました。

がその忠義はほんの表面だけで宦官を除いてその名声があがり、権力を得ますと、とうとう唐の皇帝を脅(おびや)かして、その位を奪ってしまいました。

これで唐は滅びました。それは九〇七年のこと。わが国では醍醐(だいご)天皇の御代(菅原道真が死んで五年目)。

朱全忠の建てた国を後梁(ごりょう)いいます。

8 海東の盛国 top

唐の文化が太陽の輝きのように、四方の国に影響を与えた中には、満州の地に興った渤海(ぼっかい)国も、その一に数えられましょう。

この国は中国の歴史に靺鞨(まつかつ)という名で記される、満州民族(ツングース種)の国で、高王(こうおう)大祚栄(だいそえい)を第一代として、十五代二百余年間もつづいた国家であります。

はじめ大祚栄は唐に滅ぼされた高句麗に臣事していた者でしたが、唐の則天武后のとき唐の勢力に叛(そむ)いて自立し震国(しんこく、東方の国)と王を袮しました。

後に唐の玄宗から渤海郡王(ぐんおう)という栄爵を授けられたので、これを国号と致しました。

第二代の武王は、唐および朝鮮半島の新羅に対する関係から、はるばる日本海を越えて、わが国に使節を送り、高句麗国の後継者として好(よし)みを修め、同盟を願ってまいりました。

わが聖武天皇はこれをお許しになり、その使者を厚くもてなされました。

さて渤海は第三代の文王から、第十代の宣(せん)王の間に、領土も広まり、制度も整って「海東の盛国」と唐の歴史に書かれる国となりました。それから次第に衰えて来たようです。

その詳しいことは明らかでありませんが、第十五代の大 譔(だいいんせん)王のときに、いまの遼寧の北に與った契丹族(きったん、蒙古族とツングース族との雑種)の酋長の耶律阿保機(ヤリツアホキ、遼の太祖)に攻め滅ぼされました。 譔(だいいんせん)王のときに、いまの遼寧の北に與った契丹族(きったん、蒙古族とツングース族との雑種)の酋長の耶律阿保機(ヤリツアホキ、遼の太祖)に攻め滅ぼされました。

それは唐も滅びた後の五代の後唐のはじめで、西紀九二六年。

わが国では醍醐天皇の延長四年に当たります。

渤海国の領土は、いまの黒竜江省・吉林省が中心で、東はソビエト連邦沿海州・朝鮮北部を含み、南は遼寧省の一部、朝鮮の平安北道の一部におよんでいました。

国都は二、三度かわりましたが、最も長くその地位を占めていたのは、上京竜泉府と呼ばれ、黒竜江省寧安(ねいあん)県の東京(トンキン)城に当たる所です。

そこにはなお、当時の都の城壁・宮殿・寺院などの跡も残っていて千年の昔を語り、土中から掘り出されたものによって、その文化を知ることもできます。

わが国との交通は、はじめには軍事的な意味もあったようですが、後には貿易を主とすることになりました。

そうして二百年余、その国の滅びるときまでつづき、三十四回もの来使があり、わが国からも使者を遣わしたり、あるいは遣唐使が路をこの渤海にかりて帰朝するものもあったりして、その交わりは極めて親密でありました。

この国は貿易を使眼とし、表面は貢物をたてまつるという名で、大抵は百余人の一行を、わが国に送ってきましたが、その使いはもとよりただの商人ではありません。

大使以下の人々は、多くは漢詩漢文にすぐれた教養ある朝廷の役人でした。

それでわが国でも、その接待にいろいろと苦心し、そのときときに、詩文に名ある朝臣にこれを迎えさせ、詩文の会などに、隣国の好みを修めました。

菅原道真などもこうした接待の一人となったこともありました。

この国の使者の作った詩で、わが国の詩集に残されているものもあります。

またこういう国際的な集合というものは、とかく儀式ばったことが多いものですが、渤海とのそれはそうしたことはなくて、いかにも楽しい打ちとけた気分のものであったようです。

主客ともに酔って、興に乗じて詩をつくるなどということも記されています。

現に菅原道真の詩にも、

「酔(すい)中衣を脱して斐(はい)大使に贈り一絶(ぜつ)を叙して寄せてもって之(こ)れを謝す」

という題のあるのでも、知ることができましょう。

こうして一千年もの昔に、わが国が満州にあった国と親交があり、日本海を湖水とする交通が開かれたことは、興味ある史実ではありませんか。

top

**************************************** |