|

****************************************

INDEX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

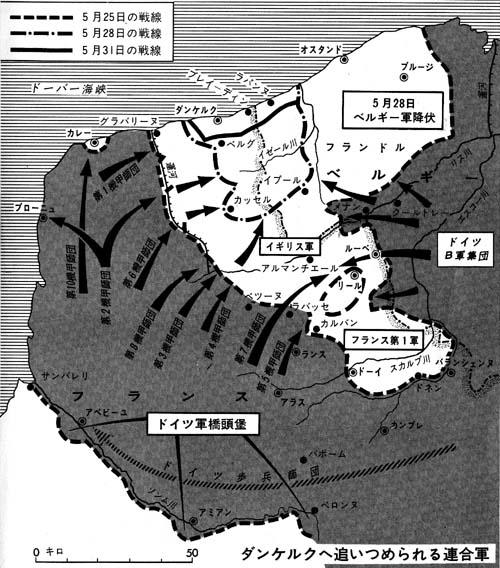

ベルギー降伏とダンケルク撤退(パリ陥落8)

五月二十八日午前四時、ついにベルギー軍は降伏した。

一八日間におよぷ決死の抵抗もむなしく、武器を捨てたのだ。連合軍の命令に従って、たえず後退を続けてきたため、国土の大半をドイツ軍にふみにじられ、ほとんどの軍需物資を遺棄してしまったベルギー軍にとって、もはや降伏以外にとるべぎ道はなかった。ベルギーの運命は、一〇日以上も前に、フランス軍の栄光を失墜させたミューズ川での“崩壊”がおこったときに、きまっていたのである。

軍事的にみて、ベルギーの降伏は、連合軍全体としては、それほど重大な問題ではなかったし、ベルギーが必然的にこのような運命をたどるということは、数日前から推測できたはずである。

事実、ベルギー軍は、もてる力をすべて発揮して、頑強な抵抗を続けてきたし、またレオポルド国王も、再三再四、ベルギーの危機を連合軍総司令部に訴え続けてきたのである。

それにもかかわらず、ベルギー国王は、その降伏を、不当にも盟友フランスから激しく非難されることになった。

|

本国へ撤退するためダンケルク海岸に集結したイギリス海外派遣軍の兵士たち

|

1 ベルギー国王の降伏を非難 top

二十七日、ウェイガン将軍は、バンセンヌの総司令部で、ジョルジュ、ドーマン、ブソン各司令官と協議していたが、このとき、ベルギーのレオポルド国王が、ドイツ軍に降伏条件を打診し、今夜半に停戦するとの提案をしたという電報を受取った。

ウェイガンにとっては、まさに“青天の霹靂〔へきれき〕”であった。

彼は、国王は“裏切り行為”をしたと、おもわず叫んだ。

一時間たらずでウェイガンはレイノーの執務室についた。そこにはレイノー首相、ペタン元帥、パリにいるベルギー政府の閣僚、イギリス政府の代表が緊張した面持ちでならんでいた。

レイノーは、レオポルド国王が連合軍を見捨てたこと、降伏を連合軍に通告していないこと、連合軍の立場を危険におとしいれること、の三点を語気するどく非難した。

ベルギーの降伏申し出にたいする英仏連合軍の反応は、この会合の終りにだされた声明文で明らかにされた。

「英仏両国政府は、連合軍総司令官にたいし、ベルギーの休戦を度外視して、英仏両国国旗の名誉をまもるよう訓令することに意見の一致をみた」

翌二十八日午前八時、フランス国民は、レイノー首相の緊急重大放送を聞くためラジオのまえに集った。

「私はいま、フランス国民にたいして、重大な出来事がおこったことを発表しなければならない。これは、昨夜おこった。フランスはもはや、ベルギーをたよりにすることはできない……。

盟友であるフランスとイギリスに一言の相談もなく、戦いがヤマ場にさしかかっているときに、ベルギーは国王の命令により突然無条件降伏をしたのだ。……

ブランシャール将軍〔第一軍集団司令官〕になんの通告もなく、ともに戦っているフランス兵、イギリス兵に一言もいわずに……ベルギー国王レオポルドは武器を捨てたのだ。

これは歴史上かつてない行為である」

フランス国民は、レイノー首相の口から、このニュースを聞いてショックをうけ、あわてふためいた。

数時間後、亡命者としてパリについたベルギー首相ユベール・ピエルロ(彼は二十五日、閣僚とともにレオポルド国王に国外脱出をすすめたが、国王の決意はかたく、説得できなかった)は、みずから放送し、フランス首相レイノーの「レオポルド国王弾劾〔だんがい〕」を支持した。

この日、連合国の指導者のなかで、チャーチル英首相だけがベルギー国王の弾劾を保留した。

チャーチルは、下院での演説でベルギーの降伏を報告しながら、議長にたいし、事実が明白になるまで批判はさけるよう勧告したのである。

しかし一週間後、チャーチルもまた、その“公明正大”な態度を変えざるをえなくなった。

フランス首相レイノーからの圧力をうけ、重大時期に直面している英仏両国の“結束”のために、心ならずもレオポルド国王非難の“コーラス”にくわわることになった。

チャーチルは、下院で演説し「事前の相談もなく、なんの通告もせず、ベルギー政府の勧告もうけず、全く個人的行為」で降伏したことにたいして国王を酷評したのである。

2 人身御供のベルギー国王 top

一方、フランス首相レイノーはこの混乱をひきおこした原因がフランス軍の“崩壊”にあることを承知していたし、きたるべきフランス国内の戦いで、フランス軍が敗北するであろうと予測していた。

そこで、このフランスの過失と欠陥を、降伏したベルギー国王におしつけて、責任を転嫁しようと考えていた。

レオポルドは、おあつらえむきの“スケープ・ゴート”〔人身御供=ひとみどくう〕であった。

これは、全くのヌレギヌであった。のちにレオポルド国王の潔白は、完全に証明されることになった。

イギリス戦時内閣とレオポルド国王との連絡将校をしていた、英海軍先任参謀ロジャー・キース提督の証言により、明らかにされたものである。

キースは、一八日間の会戦中、たえず国王と緊密な連絡をとり、国王の日々の行動、作戦、国王とゴート卿、フランス軍総司令部との連絡事項などについて、くわしく日記につけていた。

キースの日記によって、さまざまなことがあかるみにでた。

まず国王が“降伏”について、通告もせずに連合軍を裏切ったどころか、五月二十日いらい「状況によっては、ベルギー軍の降伏はさけがたい」ことを、しばしば連合軍に通告していた。

レイノーが、ベルギーの降伏にあらかじめ備えていたことも疑う余地がなかった。

レイノーは、イギリス戦時内閣と協議したあと、当時ロンドンを訪問していたベルギー外相ポール・アンリ・スパークとつれだって、二十六日、ロンドンからパリに戻ったが、このときベルギー外相はレイノーに、前日、ベルギーのバイネンダールで、レオポルド国王が、ベルギー政府の閣僚たちに“降服の意図”について語ったという劇的な出来事を話していたのである。

ゴート卿も、ベルギーの抵抗が限界にきたことを知っていた。

ただ五月二十七日、フランドル地方一帯をおそった混乱と無秩序のなかでレオポルド国王から、ゴート卿にあてた「……総くずれにならないうちに、やむをえず、降伏するかもしれないということを、閣下が認めてくださるよう望みます」という最後の通信だけは入手していなかったようであるが。

3 連合軍に見捨てられる top

一方、レオポルド国王は、連合軍の連絡の悪さと、英仏両国の国家利益の衝突にはさまって、ひどいめにあっていたことも明らかになった。

レオポルド国王は二十六日まで、ウェイガンの計画が放棄されたことを知らなかったし、ゴート卿から、ダンケルクヘ撤退をはじめたという知らせもうけなかった。

ゴート卿にいたっては、ダンケルクヘの撤退をはじめた日に、ベルギー軍――いまや、絶体絶命の窮地にいた――は、イギリス軍の左翼を危険にさらしながら撤退しているといって、国王を非難している始末であった。

はなはだ残念なことだが、真実は“ベルギーでの連合軍の戦線がくずれ、連合軍の団結が潰滅しそうになったので、スケープ・ゴートとして、最初に降伏したベルギー国王に罪をかぶせればよい”ということだった。

捕虜としてベルギーで四年間を過ごし、さらにドイツとオーストリアでゲシュタポ〔ドイツ秘密警察〕の捕虜として、一〇ヵ月過ごさなければならなかったレオポルド国王にとって、身の潔白を立証し、ベルギー会戦の“歴史”を書きかえるまでのあいだ、さぞかし時のたつのを長く感じたことであろう。

たとえ、レイノーとチャーチルが、国王の名誉を傷付けたことにたいして、礼をつくして“公式の陳謝”をしなかったにせよ、真先に国王を激しく攻撃したウェイガン将軍は、のちに、自分の非を認め『ふたたび現役に』――ウェイガン回想録(一九五二年刊)という著書のなかで、つぎのようにのべている。

五月二十七日、ベルギー軍は、きわめて危険な状態にあった。

その大半がイゼール川からかなり離れた地点にいたため、イゼールの防衛陣地につくのが遅れてしまった。

その右翼は包囲されかかっていたが、すでにダンケルクに撤退をはじめていたイギリス軍はもとより、フランス軍にとっても、救出することは不可能だった。

このとき、ベルギー軍総司令部は、明らかに、連合軍に見捨てられたと判断したのである。

政治面で、レオポルド国王にあびせられた憎悪と非難のほとんどが、国家元首でありながら、政府とともに国外に脱出せず、ベルギーにふみとどまって、国民ならびに将兵と運命をともにしたという事実にむけられていた。

しかし、もし、国王が政府の勧告に従ってベルギーから亡命していたとしたら、ベルギー軍は、間違いなく、もっとはやく降伏したであろう。

そうなれば、イギリス軍がダンケルク撤退作戦を達成するために必要とした左翼の支援は、全くえられなかったかもしれない、ということを念頭におく必要があるだろう。 |

4 ダンケルク大撤退作戦 top

ベルギー軍が降伏したとき、イギリス海外派遣軍(BEF)は、ダンケルクの海岸からの大撤退作戦――“ダイナモ”作戦と名づけられた――を展開している真最中であった。

ダンケルク撤退作戦は二十六日の日曜日にはじめられ、少数の軍隊が移動を開始した。二十八日、ゴート卿は、ダンケルク橋頭堡への撤退に関する全軍命令を発した。

撤退は二日間ですみ、約四万五〇〇〇人の兵士を救出できると慎重に計算していたのだが、それが全くくつがえされてしまった。

撤退は一週間以上かかり、フランドル地区にいたフランス兵一一万五〇〇〇人をふくむ計三三万八〇〇〇人以上の兵を英本土に脱出させた。

これはドイツ軍の攻撃をかわしながら、勇気と組織力によってなしとげられた驚異の離れわざであるといえよう。

しかし六月四日、チャーチル英首相が下院で、いみじくも念をおしたように“撤退によっては、戦争に勝つことはできない”のだ。

この撤退作戦によって、イギリス兵二人にたいし、フランス兵一人が救出されたことがわかるだろう。これは、ウェイガン自身が指摘したように、その大部分はフランス第一軍の兵士たちだった。

彼らはダンケルクからもっとも遠い地点にいたのだが、最後まで頑強に橋頭堡をまもり、二万六〇〇〇人以上が、六月四日、ドーバーについた最後の船で救出されたのである。しかしフランス第一軍の残りの三万人以上の兵士たちは、取残されてドイツ軍の捕虜となってしまった。 |

|

|

護送される英軍捕虜

惨敗のあと

|

5 ドイツ軍に爆撃されながら top

リス川を横断し、ダンケルクにたどりついたフランス軍部隊の一つで、第二北アフリカ師団所属の一部隊の指揮官であるダニエル・バルロン大尉は、つぎのような手記を書いている。

五月二十八日。リス川北岸のエルキンエムにいたが、師団司令部との接触を失う。

命令はうけていなかったが、ダンケルクヘ向って進もうと決心し行軍をはじめた。

ダンケルクヘの道は、疲れ切った連合軍兵士、トラック、砲の大群が巨大な流れとなって続いていた。一晩中、悪戦苦闘して歩き続け、明け方までにダンケルクから二〇キロの地点に到連した。

ドイツ軍のたえまない空襲と集中砲火をあびながら、やっとのことで、ダンケルク橋頭堡への進入路にあたるベルグにたどりついた。

ドイツ軍の砲撃は、ますます激しくなってきた。

ダンケルクの平野は防御用に氾濫をおこさせるため放水された水で、道路わきの溝は水びたしになっていたが、たびたび この溝にとびこんで砲火をさけなければならなかった。

六キロほど歩くと、行楽地として有名なプレイ・ディンの砂丘についた。

ダンケルクは、目と鼻のさきだ。あと五キロ。

車両や軍需物資が山と積まれ、投げすてられている中を通りぬけて歩いていくと、一人のフランス軍将校が「第二北アフリカ師団は、東方のラバンヌで再編成中」だと教えてくれた。

そこで、ラパンヌヘむかうことにした。

放出された水が洪水のように堤防の下にうずまき、しだいに水かさをましているようだ。

おびただしい車両がすてられ、軍馬があちこちにさまよっているのをみると、胸がはりさけそうな気持になる。

ラパンヌについてみると、師団長をはじめ幕僚はほとんど捕虜になり、第一アルジェリア小銃連隊長が、師団の指揮をとっていることがわかった。

五月二十九日。朝、乗船に備えて、将兵の人員をかぞえたら、第二北アフリカ師団は、一万八〇〇〇人いたのに一二五〇人と一割弱に減っていた。 |

大退却:イギリス軍後衛部隊

大退却:ベルギー軍

|

正午、約一五キロ離れたダンケルク港で、兵五五〇人を乗船させよと命じられた。

ダンケルクに向って歩いていったが、全くひどいものだ。

道標もなければ、交通整理をする憲兵の姿もみえない。ドイツ軍の砲撃は、あいかわらず激しい。

午後九時、やっと乗船命令を受取った。波止場につくまでには、ドイツ軍の猛烈な砲火の下を、約八〇〇メートルもある二つの急造橋をわたらなければならない。そこで兵一〇人を一組として、一列に行進させることにした。

ダンケルクでは、貯油タンクが炎上し、建物はくすぶり、道にはドイツ軍の爆撃で破壊された家屋の破片が散乱していた。 港のほうをみると、放棄されたいくつかのクレーンが、さびしそうに空に向ってたっていた。

あいかわらず、ドイツ軍の爆撃機がわがもの顔に急降下を繰返す。

クソいまいましい!

やっとのことで波止場についた。ここまでくるのに、死者四人、負傷者数人。

だが、どうしたというのだ。乗船予定の船は、すでに出航してしまったという。明日まで待たなければならないのだ。

五月三十日。午後三時、やっと乗船した。二隻の貨物船が本当にたのもしくみえた。

五月三十一日。午前八時、ついにドーバー港へはいった。さあ、天国に着いたのだ。 |

ダンケルク撤退作戦は、たしかに連合軍の勇気、創意工夫、決断があったからこそ成功したのである。

英本土から飛びたった英空軍(RAF)の空からの支援もたのもしいかぎりであった。

|

ダンケルク:英軍最後の抵抗

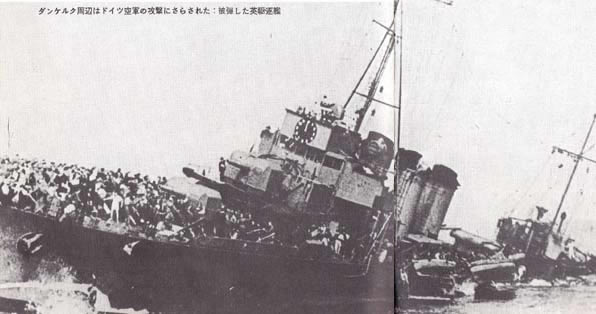

ダンケルク周辺はドイツ空軍の攻撃にさらされた:被弾した英駆逐艦

|

|

6 なぜ機甲師団で撃滅しなかった top

しかし、この成功のかげに、もう一つの要素がかくされていた。

それはヒトラーの命じた作戦が、予想以上の連合軍兵士を、ダンケルクから救出させる結果を招いてしまったということである。

ヒトラーは、ドイツ機甲師団が英仏連合軍の包囲網を完成したとき、機甲師団に撃滅命令をださずに、この役割りをドイツ空軍に命じていた。

五月二十四日、シャルルビーユで開かれたドイツ軍首脳会談の席上、ヒトラーは、ドイツ陸軍総司令官〔OKHの長官〕ブラウヒッチ将軍から、連合軍の第一軍集団にたいし、機甲部隊による総攻撃をかけるべきだという提案がなされたが、これを却下し、第一軍集団は、もはや、ふくろのネズミも同然だとうそぶきながら、機甲部隊はつぎの作戦準備にとりかかるべきであると主張した。

ヒトラーは、機甲部隊にたいし、ソンム川〜マジノ線の最西端にいたる地域で戦闘できるよう、サンカンタン地区で再編成するよう訓令し、フランドルの戦いは、“歩兵と空軍とで始末せよ”と命じたのである。

ヒトラーは、なぜ掌中の連合軍〔イギリス海外派遊軍とフランス第一軍〕を撃滅するのに、このような一風かわった戦術を考えたのであろうか。 |

ダンケルク沖の救助作業:フランス兵もまじっている

|

7 ヒトラー、戦車を温存 top

この会談の直後、ヒトラーは、機甲集団司令官クライスト将軍に「ダンケルクからイギリス軍に逃げられて、好機を逸するかもしれないが、ドイツ軍の戦車がフランドルの泥のなかにはまりこむのは、とてもがまんできない」と白状した。

しかしクライスト将軍は、ヒトラーがゲーリング〔ドイツ空軍の最高責任者〕の説得にまけ、空軍にハナをもたせることにしたのだと信じていたのである。

おそらくヒトラーのねらいは、つぎの戦闘に備えて、戦車の状態をチェックし、再編成して、機甲部隊を“切り札”として投入できるよう温存しておきたかった、ということであったに違いない。

二十六日、ヒトラーは空軍にたいし、ダンケルクの残存部隊を一掃せよと命じた。

この指令は、ただちにケッセルリンクの第二航空軍とシュペルレの第三航空軍に伝達された。

ダンケルクの東にせまっていたドイツ第三十九機甲軍団は、ラパッセで前進をとめられ、ついで、南からダンケルクめざして最後の突進をはかろうとしていたグーデリアン将軍の第十九機甲軍団も停止命令をうけた。

グーデリアン将軍は「ここからさきは、空軍がカタをつけることになったのだ」という説明を聞いて、驚くと同時に、五月十五日いらいの、はなばなしい進撃が、突然、精彩をかく幕切れになってしまったことを、無念やるかたなく思った。

この間に、ダンケルクの撤退作戦は終りに近づいていた。

8 新編第四軍集団で防衛 top

このころ、ウェイガン将軍は幕僚とともに、もっと身近な防衛問題に没頭していた。

六月四日、ウェイガン将軍は、ブソン将軍の第三軍集団の右翼に、新編成のウンチージェ将軍指揮の第四軍集団 (ルキアン将軍の第四軍とフライデンベルグ将軍の第二軍からなる)を配備することをきめた。

こうして、ドイツ軍の前進路と想定されるセーヌ川下直とシャンパーニュ平原に、それぞれ一個軍集団を投入して、護りを固めることになった。

いまやブソン将軍の第三軍集団はイギリス海峡沿岸からフランスの北方セーヌ川までの線を、そして、ウンチージェ将軍の第四軍集団は、マジノ線をかためているプレトラ将軍の第二軍集団と連携しつつマジノ線の西端までを担当地域とすることになった。

さらに、この両軍集団を支援するため、ジョルジュ将軍は二個の機動予備兵力を組織していた。

燃えさかる炎のように精力的なウェイガンは、寸暇をさいては軍司令官を訪れ、彼の固い信念と自信を伝えていた。

ウェイガンは、ルキアン、ツーション、フレール、ロベール・アルトマイエ各将軍を、とくに高く評価していたのだが、実戦部隊のレベルでは、これらの将軍たちの評判もたいしたことはなく、むしろ不信の念でみられている例もあったようだ。

たとえば、イギリス空軍のバラット中将付きでイギリス軍総司令部の軍事顧問ウッドール大佐は、五月二十九日、フランス第六軍の担当地区であるソアッソン〜レーテル〜ランスー帯を視察したが、このときフランス兵のはいるべき壕もなく、また戦車用のおとし穴も掘られておらず、陣地編成もデタラメで、ただ、ごく初歩的な道路封鎖だけしか実施されていないのを発見して面くらった。

これは、ウッドール大佐が、ジョルジュ将軍から聞かされていた第六軍の防衛線は“堅固に保持されている”という話とは、大変な違いであった。

このような、なげかわしい状況は、ツーション将軍の第六軍司令部でも確認された。

ウッドール大佐が、いま見てきたことを質問すると、司令部にいた将校たちは、第六軍は「消耗してしまったので、ドイツ軍に簡単に突破されてしまうかもしれない」といって、肩をすぼめ「なにしろ、この一〇日間の戦いで、装備の半数を失ってしまったのです」とつけくわえた。

レボンドンにいるジョルジュ将軍(ガムラン将軍が辞任してから、すっかり人が変わったとウェイガン将軍は感じていた)はフランス軍の士気については満足しきっていた。

六月二日、ジョルジュ将軍は、ウッドール大佐に「いまや、フランス軍兵士は、目ざめたようだ……祖国喪失の危険に直面していることが、やっとわかったのだ」とのべている。

また“ベルダンの精神”〔第一次大戦のとき、フランス軍はペタン将軍指揮のもと、ベルダンを死守して気をはいた]がよみがえったのだともいった。

しかしジョルジュ将軍とても、現状が第一次大戦のときほど、希望がもてないということは認めざるをえなかったであろう。

フランス軍はこのような状態で“フランスの決戦”に備えていたのであるが、“銃後のまもり”は、どうだったであろうか。

9 祖国の急に市民は無関心 top

フランス国民は、祖国存亡の危急を全く理解していなかった。

このため戦争が第二段階へ突入するまでのあいだの、この“小康状態”を活用することができなかった。

防衛のための工事も、一般のフランス国民が十分に動員されなかったために、遅々として進まなかった。

六月二日、第三軍集団司令官ブソン将軍はウェイガン将軍に、人手不足のため戦車用のおとし穴を掘るのが遅れていると報告していた。

またレイノー首相は、パリとソンム川のあいだの防衛工事に、民間人が何人必要なのかということを問いあわせたが、参謀本部も、参謀長のコルソン将軍もこれに答えられなかったので、その怠慢に腹をたてていた。

これより数日前、パリ駐在のイギリスの新聞特派員は、フランスの労働者たちがセーヌ川にかかっている橋の上で、のんびりと銅像を修理しているのをみて、あきれかえった。

これは、フランスが、その危急存亡のときに国家の総力をあげてナチ・ドイツとの戦いに立ちむかえなかった事実を、あざやかに象徴していた。

top

**************************************** |