|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14

1 なくなりかけた頭蓋骨――人類の発生――

1 忘れ物 top

ドーラ・ダート教授夫人がたいへんな忘れ物に気づいたのは、ロンドンの某ホテルの自室に帰り、着がえをし、少しくつろごうとしたときだった。

彼女は心配のあまり、まっさおになって、もうすこしで失神して倒れるところだった。

しかしここで気を失ってなどいられないと気をとりなおし、善後策を考えた。

タクシーのなかに忘れ物をしてきたことは確かだったが、タクシーを降りてから、もうかなりの時間がたっていた。

彼女はそのたいせつな物を、エリオット・スミス教授の家に取りにゆき、教授の家で夕食をご馳走になった。

彼女が「ホテルに帰る」というと、スミス教授は彼女をタクシーでホテルまで送ってくれた。

ホテルにつくと教授はタクシーをかえし、ロビーで彼女とコーヒーを飲みながらしばらくおしゃべりをした。

スミス教授が帰ったあと、彼女は自分の部屋にはいり、着がえをし、そこで忘れ物に気がついたのだった。

彼女は南アフリカからロンドンに来ていたのだが、ロンドンに知人たちがいないわけではなかった。

しかし、もうかなり夜も遅いので、そういう知人たちにめいわくをかけるわけにもいかなかった。

彼女はあれこれ考えたが、とにかくいっしょにタクシーに乗ったエリオット・スミス教授に相談するほかはないと考えた。

たぶん教授はもう寝ているだろうし、その忘れ物の重要性についても、彼女とはちがった考えをもっているので、教授はめいわくがるかもしれないが、とにかくある意味で教授は共犯者なのだから、助けてもらおうと、彼女は決心した。 |

タクシーへのたいへんな忘れ物

アウストラピテクス(猿人)の頭蓋骨

|

彼女が電話したとき、教授はやはりもうベッドにはいっていた。

しかしすぐ電話にでてくれ、「タクシーを呼んで、自分の家まで相談にいらっしゃい」といってくれた。

彼女は大いそぎで着がえをし、教授の家に行った。

スミスも着がえをして、彼女を待っていてくれた。

そしていっしょに近くの警察まで歩いていってくれた。

警官は忘れ物の届出(とどけで)を聴取すると、すぐ全警祭署に、非常連絡をとりましょうと約束してくれた。

警察からの知らせをまって、彼女はそれから一睡もしなかったが、なかなか知らせはなく、いらいらして時を過ごしていた。 しかし翌日の昼ちかくなって、やっと発見の知らせがあり、貴重な忘れ物は彼女の手に無事にかえり、彼女は南アフリカ行きの船のでるサザンプトン港行きの列車に乗ることができた。

タクシーの運転手が忘れ物を発見したのは、彼女たちをおろしてから、さらに幾人もの客を乗せたあとでだった。

しかし、それでも茶色の紙できっちり包んだ忘れ物の小箱は、午前四時にはプラム地区の警察署にとどけられていた。

しかし、そこの警察だけには非常連絡がなかったのか、それともプラム署の警官は、それが連絡のあった忘れ物だと気がつかなかったのか、とにかく彼女の忘れ物だとわかるまでには、相当の時間がたってしまったのである。

タクシーの運転手から忘れ物をうけとった警官は、落とし主の名前か住所が書いてないかとよくみたが、包み紙にはなにも書いてなかった。あけてなかみを調べてみることなり、包みは開かれた。内からでてきたのは、歯をむきだした頭蓋骨だった。

この頭蓋骨は、彼女の夫の南アフリカ連邦のウィトワーテルスラント大学教授レイモンド・ダートが、一九二四年に発見したアウストラロピテクスの頭蓋骨だった。

この頭蓋骨が発見されたときにも、物語的な話がある。

ダートは一九二三年に、南アフリカ連邦の首都、ヨハネスブルクにあるウィトワーテルスラント大学の医学部に、解剖学の教授として招かれた。

しかしこの大学は新設されたばかりで、図書館もまだないようなありさまだった。

そこで、彼は大学に解剖学博物館をつくろうと決心し、一九二四年の夏休みにはいるまえに、学生に協力をもとめ、休み中に化石や、動物の骨などを集めるようにといった。

そしていちばんおもしろいものを集めてきた学生には、五ポンドの賞金をだそうと約束した。

彼の助手にジョゼフィン・サイモンズという若い女性がいて、この賞金を手にいれようとはりきった。

しかし、彼女は一等にはなれず、賞金はワニの剥製や、牛の首、鍾乳洞の石などを集めてきた学生のものになってしまった。 |

アウストラピテクス(猿人)の頭蓋骨を見るダート教授(左端)

|

だが、このとき以来ジョゼフィンは、化石集めに熱心になった。

彼女はある夜、彼女の家と親しい石灰石鉱山会社の支配人のイソード氏の家に行った。

するとその客間のマントルピースの上に、めずらしい化石が飾られていた。

それはヒヒの頭蓋骨の化石らしかった。

化石に熱中している彼女は、すぐそれに目をつけ、イソード氏に出所をたずねたところ、彼の会社の所有しているベチュアナランド保護国のタウングスというところにある石灰石の鉱山から出たことを教えられた。

彼女は興奮して、翌日この化石の話を、ダート教授にした。

当時、エジプトのファイユーム地方より南では、途中にある大草原地帯が障壁になって、ヒヒなどの霊長類の化石は、ほとんど発見されていなかったのである。

そこで、彼はその頭蓋骨をよく調べることにした。

翌日、彼女はその頭蓋骨をもってきた。

それには額のところに、なにか鋭利な道具であけたらしい穴があいていて、ダートの興味をそそった。

そのうえ、タウングスの石灰石鉱山からは、このほかにも頭蓋骨その他の化石が、しばしば出るということだった。

さいわいこの鉱山の調査を、同僚の地質学のヤング教授がたのまれていた。

ヤングは調査に行ったとき、見つかった化石類をダートのところに送るように手配してくれた。

化石類をつめた箱が彼の家についたとき、彼の家はたいへんなところだった。

というのは、同じ大学につとめる解剖学の講師が結婚することになり、式場には彼の家がつかわれ、彼は新郎の付添人の役をひきうけていた。

化石の箱は、式がいよいよはじまろうとし、彼がきゅうくつな礼服を着たところに、ついたのである。

彼は、式のことも、役目のこともたちまち忘れてしまった。

上衣やネクタイをはずし、箱をすぐにあけはじめた。

ドーラ夫人は二、三度やめるように教授にいったのだが、ダート教授の耳にはぜんぜんはいらなかった。

箱はふたつあった。最初にあけた箱には亀の甲羅や、卵の殼などの化石ばかりで、重要なものは、何ひとつ見つがらなかった。

もうひとつの箱のなかみも、どうせ似たようなものだろうとは思ったが、彼はあきらめきれず、蓋をあけてみた。

蓋をとった瞬間、彼のからだに戦慄(せんりつ)が走った。

いちばん上のところに、頭蓋腔カスト、あるいは脳カストとふつうよばれている脳の化石があったのである。

それに、それはアフリカ南部ではほとんど知られていない類人猿のものらしかった。

彼はこの脳にあう顔面の部分の化石はないかと箱のなかをかきまわした。

運よくさきの頭蓋腔カストがぴったりはまるようにくぽんだ、大きな石の塊(かたまり)がみつかり、そのうえ、その石には下顎骨らしいものや、歯の穴らしいものが見えていた。

その脳カストからみると、ゴリラやチンパンジーのような類人猿よりずっと進化している。

もっと人間に近いもののようにみえた。彼は、これはダーウィンが、現在の人類と、類人猿とをつなぐ「失われた鎖(ミッシング・リンク)」とよんだ人類の祖先の化石ではないかと思った。

ほんとうは結婚式どころの気分ではなかったのだが、義務は果たさなくてはならなかった。

彼はその石を洋服ダンスのなかにしまって鍵をかけ、礼服を着て式にのぞんだ。

式が早く終わって客がすこしでも早く帰ってくれないかと、彼は式のあいた中、じりじりしていた。

頭蓋骨をうめていた石を、骨を少しでもこわさないように砂のなかに立て、砂袋をあてがい、小さなのみや編み針をつかい、小さなハンマーでたたきながら慎重に注意ぶかく、とりのぞいていった。

石が全部きれいにとりのぞかれ、アウストラロピテクスの幼児の頭蓋骨がでてきたのは、一九二四年のクリスマスの前日のことで、化石の箱が送られてきてから七十三日目のことだった。

彼はこれに「アウストラロピテクス(南方のサル)」と名づけた。

それまで発見されていたネアンデルタール人やピテカントロプスは、サル的な特徴をもった人類といえるものだが、彼の発見したのは人的な特徴をもった類人猿だと彼が考えたためだった。

彼は人類と類人猿との橋わたしになるものを発見したとは思ったが、「猿人」と名づけたり、人間とサルとのあいだの「ミッシング・リンク」の発見といったりすることは遠慮した。

彼の報告は科学雑誌の「ネイチュア」に発表され、ニュースは世界中につたわった。

しかし彼の発見に対する反響は、反論、非難ばかりだった。

なかには「『アウストラロピテクス』という呼び方はラテン語の文法上あやまりだ」というものまであった。

彼の発見を、人類学の主流は十年以上も認めなかった。

一九四〇年ごろに、アウストラロピテクス群の化石がつぎつぎに発見され、ようやくダートの説は学界で認められるようになった。

それまでは、彼の発見した化石の真偽もうたがわれ、彼の描いた図などは捏造(ねつぞう)したものだと非難する者もあり、彼には苦悩の歴史がつづいた。

彼の妻が忘れ物をした一九三一年も、彼にはやはり苦しい年だった。

この年、彼はアウストラロピテクスの頭蓋骨をもって、ロンドンに来た。

そして二月十七日の夜に、ロンドン動物学協会の例会で、自分の発見を八十人ほどの聴衆のまえで発表した。

しかし、その日のおもな発表は、前年の夏に発見された北京人類についてエリオット・スミスがしたものだった。

彼は北京人類の模型をもってきて、聴衆に回覧させ、また幻燈(スライド)をつかって、たくみに講演した。これに反して、ダートのほうは模型もスライドもなく、口べたで、うまく説明できず、せっかくあたえられた機会も、失敗に終わってしまい、彼の失望を強くするばかりだった。

彼はアウストラロピテZスにかんする著書を学士院に出版してもらおうと思ったが、その計画も失敗し、彼の原稿を審査した委員会は、原稿をかえしてよこした。

彼は、失望と原稿をもって、南アフリカに帰った。

だがアウストラロピテクスの頭蓋骨は、大英博物館(プリティッシュ・ミュージアム)で石膏模型につくり、世界中の研究家に頒布(はんぷ)することになり、その仲介をするエリオット・スミスにあずけられた。

ダート夫人のドーラは数ヵ月ロンドンにのこって自分の研究をつづけ、八月に南アフリカに帰るときに、スミス教授から頭蓋骨をうけとって、持ち帰ることになっていた。

彼女がタタシーのなかに置き忘れたたいせつな物が、この頭蓋骨だった。

2 アウストラロピテクス(猿人)

top

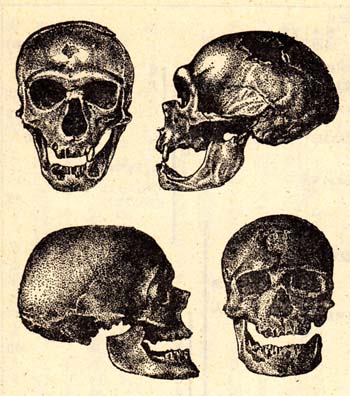

アウストラロピテクスの形質をみると、サルと人間との中間的特徴をもっている。

たとえばその肩の骨の形態からみると、彼らは樹上に住み、枝渡りをしていたとは思えず、地上を直立歩行していたらしい。

その意味で猿人と呼ばれる。頭蓋容積は最大五〇〇立方センチほどで、ゴリラと大差ない。

しかしからだの大きさはひじょうに違い、ゴリラより小さく、一三〇センチほどで現在の人間よりも小さい。

これから考えると、彼らは他の類人猿にくらべると、からだに比してきわだって大きな頭をもっていたことがわかる。

そして歯の形や歯列などはチンパンジーやゴリラなどよりも、人類的である。

しかし顔と頭の格好は猿的である。

したがって、アウストラロピテクスが人類であるかどうかは、はなはだ疑問であると考えられ、ダートに対して反対するものがいたのである。

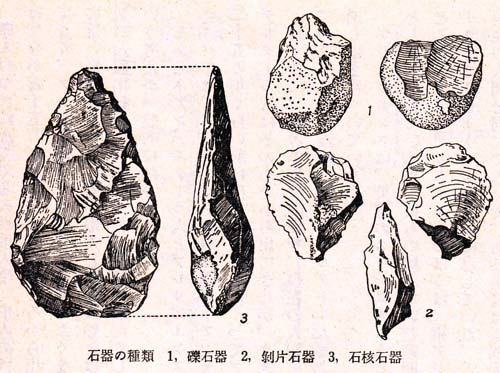

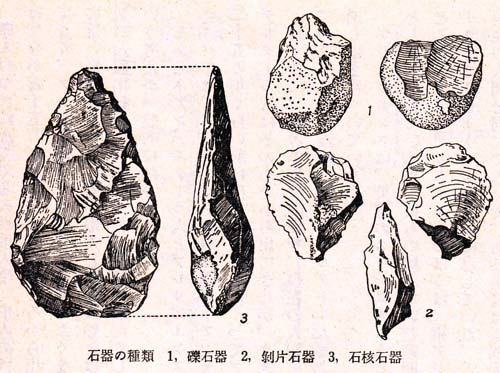

その後、アウストラロピテクスの化石の出た地層から礫石器(れきせっき)が出た。

これらの礫石器をつくり、使ったのは、アウストラロピテクスだと考えるものと、そうでないと考えるものとがあった。しかし現在では、礫石器を使ったのは、彼らであろうということが、かなり決定的になっている。

それが明確になったのは、東アフリカのオルドヴァイ川谷で、リーキーという著名な人類学者が、一九五九年にアウストラロピテクスの骨格が出たのと同じ層で、しかもごく近いところから、礫石器を発見したことからである。

こうして、リーキーは、アウストラロピテクスは、道具をつくって使っていたことで、人類として認められることをはっきりさせた。

ところがそのリーキーが、そのオルドヴァイ川谷のアウストラロピテクスが出土したのと同じ地層、あるいはそれよりもさらに古い層から別の猿人のような骨を発見した。

彼はそれをホモ・ハビリスと名づけた。

ホモ・ハビリスの頭蓋容積は六〇〇CC以上あり、アウストラロピテクスと似ているが、部分的にみるとある部分はもっと人類的である。

そのためリーキーは、ホモ・ハピリスがそれらの礫石器をつくり、アウストラロピテタスはのちにそこにやって来た、よりプリミティヴなものであり、礫石器は彼らのつくったものではないとした。

しかしこれには異説も多く、多くの学者は、ホモ・ハビリスを、リーキーほど厳密にアウストラロピテクスと区別したり、礫石器を使用したのは、アウストラロピテクスではないとは考えない。

ホモ・ハビリスの骨は、現在のところでは、その後出土せず、将来たくさん出てくるかどうかもわからない。

アウストラロピテクスのほうは、東アフリカから、南アフリカまで広範囲にいたことが知られており、いまのところでは、むしろ彼らが最初の人類と考えられている。

アウストラロピテクスの年代は洪積世初期で、だいたい百五十万年から百二十万年ほど前に棲(す)んでいた。

アウストラロピテタスが礫石器をつくっていたとすれば、彼らはつまり道具をもっていたわけで、人類は道具をもった生物であると定義するなら、彼らは人類といえる。

しかし言語をもった生物が人類と定義するならば、彼らは言語をもっていたかどうか疑問である。

彼らの頭はひじょうに小さく、アウストラロピテクスをいまの人間にあてはめると、生まれて一年半から二年くらいの頭の大きさである。

一年半から二年くらいの人間の子供は、はっきりとはしゃべれない。

したがって、アウストラロピテクスが、言葉をもっていたかどうかは疑問である。

つぎに、人類は火を使用する点で、他の生物と異なるといわれる。

しかしアウストラロピテクスが火を使っていたかどうかも疑問である。

ダートは、アウストラロピテクスのうちのあるものは、火を使っていたらしいとし、アウストラロピテクスの一種にプロメテウスという名をつけた。

プロメテウスというのは、人間のために、天から火を盗んできたギリシア神話の英雄である。

しかし、アウストラロピテクスが火を使っていたということは、どうもあやしい。

いまのところでは、彼らが火をもっていたという確かな証拠はない。

そうするとアウストラロピテクスが道具をもっていたことは確かだが、現在の人類がかならずもっているその他の二つのもの、言語と火は、まだもっていなかったらしい。

そういう意味で、彼らは猿人という名にふさわしく人類の祖先と認めてよいかもしれない。

しかし道具をもっているから人類であるといえるかどうか、言語も火ももっていないものを人類といえるかどうかには問題があろう。

いままでの長いあいだの通念では、類人猿のような高等な霊長類でも道具はもたず、道具をもつということは人類的なことだと考えられてきた。

つまり道具こそ人類特有のものと考えられていた。

しかし道具はかならずしもそうではない。

類人猿のような霊長類にあっては道具をもちうるし、もっている場合もある。

そういうことが最近、たとえばアフリカのチンパンジーの調査などで明らかになった。

そうなると、人類とは何なのかという定義が問題となってくる。

類人猿などの調査から、いままでの「人間は道具をもつ生物」という定義はくずれるかもしれない。

それはいままで以上に、いろいろなことがわかってきたために、出てきた問題なのである。

このように新しい問題がおこってきたが、アウストラロピテクスの発見により、サル的なものから人類的なものへの移りかわりは、かなり明確になってきた。

そして現在の人間と類人猿をつなぐミッシング・リンクはしだいに埋まってきている。

3 原人 top

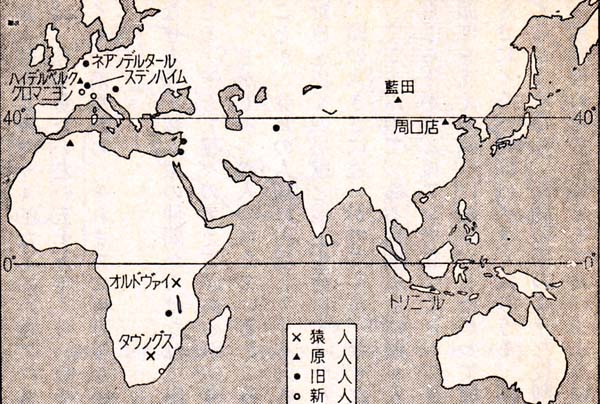

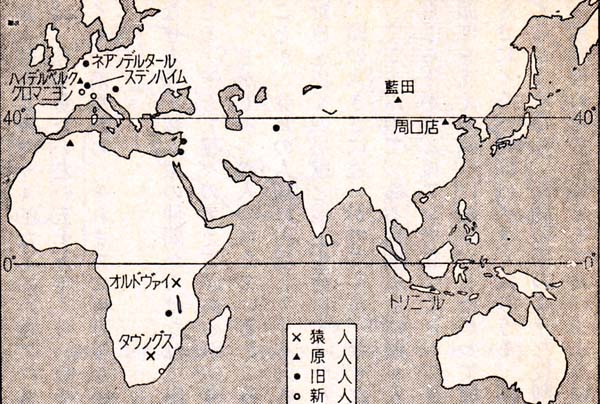

おもな化石人類の発見場所 |

アウストラロピテクス(猿人)が火や言語をもっていたかどうかには、以上のべたように疑問があり明らかではない。

火や言語を確実にもったものは、つぎに出てくる原人である。

原人は人類としての特長を、はじめて明確にもったといえる。

原人は、地球上の各地で発見されている。

ジャワではピテカントロプス(原人)、中国ではシナントロプス・ペキネンシス(北京原人)が発見され、最近では、陝西(いんせい)省の藍田(らんでん)というところからも原人の化石が発見されて、センセーションをおこした。

またヨーロッパにはハイデルベルク人があり、アフリカではアルジェリアから発見されたアトラントロプスがある。

これらの原人は直立して歩いていたので「直立猿人(ピテカン・トロピス・エレクトウス)」とよばれたが、前のアウストラロピテクスも直立しているので、いまでは「直立猿人」とはいわなくなった。

原人は、アウストラロピテクスの倍ぐらいの頭蓋容積(約一〇〇〇CC)をもっていたから、もうすでに言語をもっていただろうということも考えられる。

からだの細部も進化し、手の親指がわれわれのように、ほかの四つの指に対向して動くようになった。

それまでのものはかならずしも対向して動かなかったから、ひじょうに不器用であった。

このような手指の変化によって、器用になったから、石器を使ったり、火をおこしたりすることができるようになった。

北京原人の発見により、彼らの生活のしかたが、かなりよくわかるようになった。

彼らはすでに洞窟を棲(すみか)として利用していたし、いろいろな動物をとって食べていた。

また、火を使っていたことも明らかである。石器などもよそから堅い石をとってきてつくっており、骨器なども使った可能性がある。

このように彼らは、人類の文化のうちもっとも基本的なものとされる道具と火と言語とを全部そろってもっていたと考えられるので、現在の一般的な定義で人類といえるものは、彼ら原人からであろう。

類人猿のようなサル的なものからアウストラロピテクス(狼人)をとおって、原人が出てきたのは、今からだいたい五十万年くらい前である。

猿人が出てくるのが百五十万年ないし百二十万年くらい前だから、それまでに百万年ないし七十万年くらいの時代が経過したわけである。

なぜ人類が類人猿の仲間からはなれて出てきたのかは、長いあいだ、問われてきた大きな問題である。

そして種々の考え方があるが、今日のところでは決定的な原因と考えられるものはまだない。

しかし多くの人の考えているところでは、まず樹上生活をするサルのようなものが出てきたことが、今日の人類の出現してくる大きな前提となったということである。

野原を歩く四足獣と樹上生活をするサルとでは、種々の点で大きな差異がでてくる。

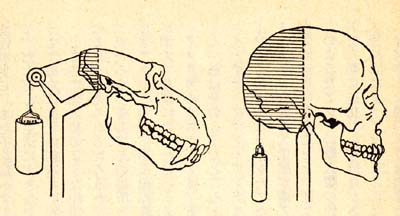

まず第一に、頭の大きさに違いがでてくる。なぜならば、四足獣は頭が大きくなりすぎると、前につんのめってころぶので、ある程度以上に頭が大きくなれない。

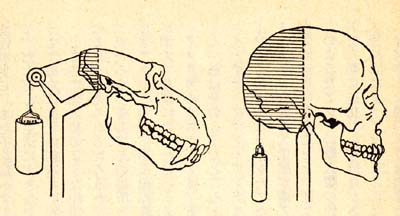

樹上生活をするサルは前アシで木の枝からぶら下がり、後アシで立つことができるようになる。 |

四足獣と人間の頭の支え方

(直立の姿勢が後頭部の発達に大きな関係を持つことを示す)

|

後アシで立つようになると、背骨全体で頭部を支えるようになり、したがって樹上生活をする動物は、他の動物にくらべるとからだの大きさにくらべて頭は大きくなりうる。

同時に前アシが発達し、体重を支えるためでなく自由に使えるようになり、人間の手のような役割を果たせるようになる。

そして樹上生活をするものは、植物性のものを主として食べるようになる。

樹上に生活していたものは、後アシで立つ姿勢をとるようになったのち、樹から降りて生活をするようになった場合、四つアシでも歩けるが、立っても歩ける。

しかし、樹上から降りてきて、ふたたび樹上生活に帰れないというような場合には、前のアシはかなり手の役をするようになっているので、ときどきは四つアシで歩いたこともあろうが、歩く場合は多く後アシで歩き、前アシには手の役をさせるほうが有利だったから、立つ場合が多かったろう。

そのため、いっぺん樹上から降りて、ふたたび樹上に帰れないような条件が生じたようなところでは、多く直立して歩くようになる(人間のはじまり)。

たとえばヒヒはその例で、彼らは草原地帯にでて生活するようになってからは、ふたたび樹上生活にはもどっていない。

そして彼らは草原に降りてきてからも、前アシを手のように自由に使える。

手を自由に動かせるようになると、ものをとったり、投げたりできるようになり、手を動かすということが、さらに脳を発達させる大きな原因になり、脳が発達すれば神経をデリケートにはたらかして、いろいろな動作ができるようになる。

このように、立つことによって頭が大きくなりうる可能性が生じ、また手を動かすことが神経の発達と脳の発達を助成し、その両方があいともなって、だんだんと生活に大きな変化が生じ、これが彼らを他の四足動物とちがったものにした。

こうして彼らは文化の創造を可能にする方向に近づいていったと考えられる。

ところで類人猿のような仲間から、人類が派生した原因、あるいは派生した場所としてはどんなことが考えられるだろうか。

まず彼らは森林から離れ、草原地帯に出てきて生活するようになっただろう。

そしてその場所としては、森林地帯と草原地帯が接していたところか、または森林地帯であったのが、第三紀の終わりから第四紀のはじめにかけての急激な環境変化で、急に森林が消えて草原になったというようなところが考えられよう。

アメリカのオズボーンは、気候の変化によって森林が消滅したような地帯から人類が発生したとし、彼はそのようなところとしてチベット、中央アジアを考えた。

そして彼の意見によって、ロイ・チャップマン・アンドリュウスのひきいる、中央アジア探検隊が蒙古に派遣された。

オズボーンがこのような予想をたてたのは、第三紀の後半にヒマラヤ、カラコルム、スレイマン、ヒンドゥークシなどの大山脈が南アジアに隆起してチベット高原や中央アジアを海洋から隔離された大乾燥地帯にしたことと、西ヒマラヤのシワーリック層から類人猿の化石がたくさん出ており、このようなアジアの類人猿の仲間が地殻変動によって乾燥化した、すなわち草原化した内陸アジアで人類に進化した可能性があると考えたからである。

しかしこのオズボーン説はアンドリュウス探検隊によっては実証されなかった。

オズボーン説のような地球上における大規模な地殻の変動やそれにともなった気候変化を考えなくても、なんらかの事情で局地的に森林地帯が草原地帯に変わることはありえた。

ことにアフリカにはそういうところがたくさんあり、そのようなところでサル類――霊長類が地上に降りて生活するようになった場合のあることは、ヒヒの例でもわかるのである。

そういうような樹上から地上に降りてきた霊長類がもっぱら手を使うようになると、前述したように頭脳が発達し、ある場合には道具を使用するようになる。

そして百万年もの長い時がたつあいだに、猿人となり、原人となって、彼らは言語を使うようになり、同時に火をも使うようになったと考えてよいのではなかろうか。

最近重要な発見があった。それはオーレオピテクスで、イタリアで発見された。

もっともそれが最初に発見されたのは、一八七〇年のことで、発見者はひじょうに人類に近いものを見つけだしたと騒いだが、その地層が一干万年以上も前のものなので、古すぎると問題にされなかった。

ところが一九五八年にスイスのビュルツェラーという学者が、ふたたびイタリアのトスカナ地方から、その完全にちかい頭蓋骨やアシの骨をふくむ約五十体分のオーレオピテクスの遺骨を発見した。

そして彼はこれが最古の人類であると発表したのである。

アメリカのストロウス博士も「人類の一種、または人類の先祖といってもさしつかえない」と、彼の説を支持した。

しかしこのオーレオピテクスをどのように考えるかは、まだ学者のあいだに定説はない。

学者のなかには上述した説とはちがって、人類の系統は、サルが樹上生活をはじめるまえに、すでに枝分かれしていたと考えるものもあり、オーレオピテタスがその証拠になるとするものもある。

オーレオピテクスの年代が、類人猿が分化した時代の千〜千二百万年前に当たるからである。

このように人類の起源の問題は、オーレオピテクスが再確認されたことによって、ふたたび新しい光が投ぜられた。

とにかく、オーレオピテクスはかなり人間に近いもので、人類の発達の系列にとりいれて考えられるようになった。

形質だけでいうと彼らは確かに人類的であるから、形質のみで人類を定義する人は、彼らを最古の人類と考える。

つまりヒト科という形質的なクラシフィケーションをたてる場合には、オーレオビテクスは最古のヒト科といえる。

しかし多くの学者は彼らを人類とは考えない。なぜなら彼らは文化とよべるようなものはまったくもっていないからである。

さらにサルから類人猿、人類が発展してくる場合に、オーレオピテクスよりさらに前の段階に、プロコンスルとよばれる高級なサルのようなものがあったことがわかってきている。

このようなプロコンスル、オーレオピテクスの発見によって、サルの枝からいくつかに分かれ、アウストラロピテクスのような猿人が生じてくる過程、人類の形質上の進化の系譜がかなりわかるようになってきた。

4 旧人 top

形質的にも、また文化をもっているという点でも、人類が確立してきたのは、原人からであった。

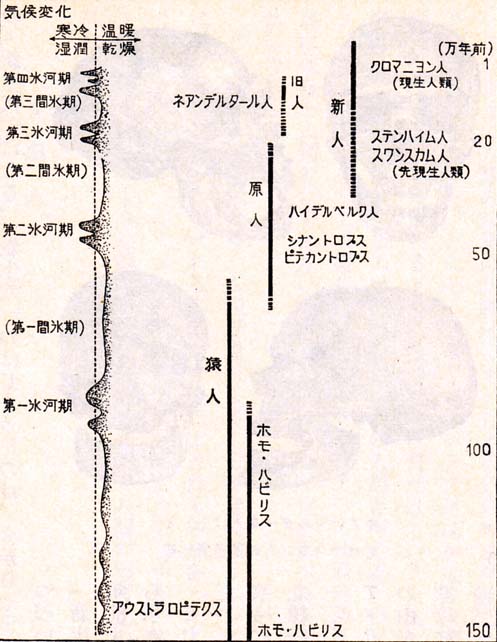

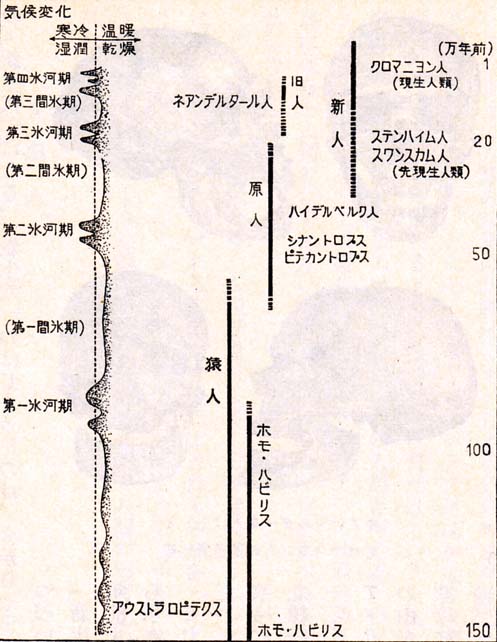

原人が棲んでいたのは、第一間氷期(暖かい)から第二氷河期(寒い)にかけて、あるいはさらにその後の第二間氷期までであった。

地球が生まれ、生命がはじめてあらわれたのは、今から二十億年ほど前といわれる。

そのころを「始生代」とよび、軟体動物が繁栄した。

それが十五億年くらいつづき、つぎの「古生代」にはいる。

それは魚の全盛時代で、末期には、両棲類が出現する。「古生代」は「始生代」より短く、約三億年ほどつづき、「中生代」にはいる。

「中生代」は、漫画などで怪獣の時代としてあつかわれる爬虫類の全盛時代だった。

これが一億三千万年ほどつづき、哺乳動物の「新生代」になる。

「新生代」のはじまったのは、今から七千万年ほど前で、これが今日までつづいている。

「新生代」のはじまりから、約二百万年前までを「第三紀」とよび、それから現在までを「第四紀」とよぶ。

これまで地球の気候はだいたい温暖だったが、第四紀にはいるとたびたび寒冷になった。

そのため旧大陸では、南北緯四十度の線まで氷床が下り、海抜一〇〇〇メートル以上の山が、また南アメリカでは、二〇〇〇メートル以上の山が氷雪におおわれた。このように寒冷になった時代が、いわゆる「氷河時代」である。 |

気候変化と人類の発生を示す年代表

|

ヨーロッパでは氷河期が四回あった。

氷河期と氷河期のあいだは「間氷期」とよばれる温暖な時期であった。

ヨーロッパが氷河期にあたるときには、アフリカの赤道に近いところは、雨期になる。

そして間氷期は「間雨期」になり、乾燥した時期だった。

氷河期、雨期には、海水が蒸発して雨、雪となったが、大部分地上に氷のままでとどまるため、海は現在の海面より一〇〇メートルも低くなったという。

そのため、ヨーロッパとアフリカはほとんど地つづきとなり、地中海は、まるで湖のようになった。

またシベリアとアラスカも地つづきになり、動植物は大陸から大陸へ、容易に移動した。

原人は第一間氷期にあらわれ、第二氷河期、あるいは第二間氷期までいたのである。

原人のつぎに出てくるのが旧人で、旧人の代表的なものは、ネアンデルタール人である。

彼らは、今から十五万年から二十万年前ころから出てくる。

しかし旧人にはネアンデルタール人だけでなく、プレ・サピエンス(先現生人類)もふくまれる。

彼らはネアンデルタール人より、現生人類に近い形質をもっている。

旧人と現生人類(ホモ・サビエンス)とは血のつながりがないという説が強かったが、中間型の人類化石がパレスティナで発見されたりして、両者のあいだになんらかのつながりがあるという考えが一般的になってきた。

しかしネアンデルタール人とプレサピエンスの関係は、まだよくわからない。

少なくともヨーロッパでは、プレ・サビエンスのほうがネアンデルタール人よりさきに、すなわち今からだいたい二十五万年くらい前に出てくる。

したがってプレ・サピエンスが今のサピエンスの祖先で、ネアンデルタール人はそのあとから出てきたが、さきに消え去ったのかもしれない。

要するに、両者の先後関係や、現在の人類――ホモ・サピエンスとの関係などの問題はなお将来にのこされているが、ネアンデルタール人までサピエンスにいれる学者もあるほどで、将来の見通しはまだついていない。 |

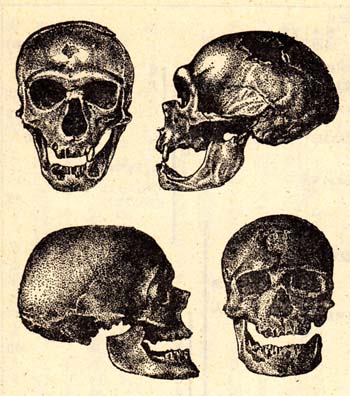

ネアンデルタール人(上)とクロマニヨン人(下)の頭蓋骨比較

|

プレサピエンスは、英国のスワンスカム人とか、ドイツのステンハイム人などが代表的なものとして知られているが、彼らの棲んでいた範囲は狭く、だいたいヨーロッパにかぎられている。

ところがネアンデルタール人のほうは、東アジアから中央アジア、西アジア、ヨーロッパ、アフリカまでひじょうに広範囲に棲息していた。

このネアンデルタール人になると、もう頭蓋容積は現在の人間と同じぐらいで、ある場合はより大きい。

もちろん文化も急激にすすんでいる。

石器などをつくる技術も進歩し、用途に応じていろいろな形の石器をつくるようになった。

彼らはまた埋葬をはじめた。言いかえれば墓をつくるようになった。これは宗教的なものが出てきたことをしめしている。

つまり埋葬をはじめたということは、彼らが死後の世界について、なんらかの観念をもつようになったためであろう。

また熊祭りのような、動物を殺して特別な儀礼をおこなうようなことも、一部ではおこなわれている。

これらのことは彼らの生活において、精神面の進歩がみられたことを意味する。

人類について精神的な文化が現われるようになったのは、これがはじめてのことで、したがってネアンデルタール人は精神文化を発揮した最初の人類と考えてよいであろう。

石器では、アウストラロピテクスの使った礫石器は、礫(れき=小形の石ころ)の一部を簡単に打ち欠いたものだった。 |

|

それが原人になると、手の働きがかなり器用になったため、打製石器の二つのおもな系統の両方をつくりだした。

一つは打ち欠いた石の破片のほうを使う、いわゆる剥片(はくへん)石器で、もう一つは打ち欠いたもとの石のほうを使う石核(せきかく)石器だった。

この両方が原人時代につくりはじめられた。またある程度、定形化された。

たとえば石核石器の代表ハンドアックス(手斧型石器)のように、ある一定の形をもったものがつくりだされた。

旧人の時代になると石器はさらに改良され、手斧型石器なども、原人時代のものは形が悪かったが、旧人の時代になると形がととのって美しくなってくる。

また両側から石を打ち欠いていってつくった刃の線がまっすぐになり、ものをまっすぐに断(た)ち切ることができるようになった。

剥片石器も自然の礫石をそのまま材料に使うのではなく、はじめから一定の剥片(はくへん)石器をつくる意図で、材料石を一定の形に打ち欠いてととのえてから、さらに、それに加工して、定形の石器をつくるようになった。

これらのことから、石器をつくる技術が格段にすすんだことがわかる。

最後に出現したのが、ホモ・サピエンス(現生人類)で、「新人」ともいわれる。

彼らは今から七万年ほど前、すなわち最後の氷河期の終わりから、いわゆる「後氷期」にかけて出てきた。

クロマニヨン人というのは、このホモ・サピエンスのうちの、ヨーロッパにおける代表のようなものである。

この時代には、同じホモ・サピエンスといっても、地域によって異なった形質のものがみられ、のちの人種の差のようなものがすでに生じている。

たとえば南欧のグリマルディ人は黒人的なものをもっており、東アジアでいえば、周口店の竜骨山の頂上の洞窟から出た上洞人は、シナ人的な形質をもっている。

しかしこの上洞人はメラネシア人やエスキモー人的な形質をもっているとする学者もある。

そのように人種的差別のようなものが、ホモ・サピエンスの出たころからみられる。

しかしそのような差があっても、大きくみれば、みなホモ・サピエンスの分類にはいる。

そして現在の世界中の人類はすべてホモ・サピエンスである。

つまり、ホモ・サピエンスは地球上のひじょうに広い範囲にわたってひろがったのである。

旧大陸から新大陸にわたって、そして彼らは文化的にも、社会経済的にも、旧人とは比較にならぬほどひじょうに発達していた。

top

**************************************** |