|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

2 シナントロプス(北京原人)

1 竜骨をもとめて

top

「この粘土のかたまりをごらんください。小さな骨がいっぱい詰まっていますよ」

そう言って差しだしたのは、マクグレガー・ギッブ、北京大学の化学科の教授であった。

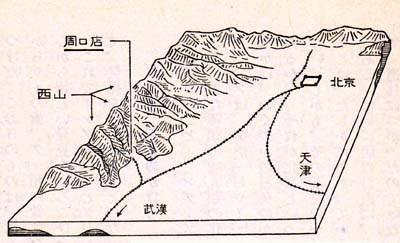

北京から南西に五〇キロほどはなれた周口店にいって、その近くの山から粘土のかたまりを掘りだし、北京にかえってきたばかりのところであった。

相手は地質調査所の顧問をしているアンダーソンである。

スウェーデンの地質学者、考古学者として名高く、数年前から北京政府にまねかれ、各地の調査にしたがっていたものであった。

ときは一九一八年の二月である。

話題になった山は、鶏骨山とよばれていた。

粘土のなかに詰まっている骨の大部分は、その名のとおりに、鳥類の骨である。

こうした骨の出る山の存在に、アンダーソンはひどく気をひかれた。さっそく鶏骨山に出かけていった。

すこし掘っただけで、たくさんの鳥類の骨のほか、食肉獣の骨が発見された(みな、化石になっている)。

しかし、骨は小さいものばかりであった。

現存の動物のものと、変わったところがあるようにも、思われない。

アンダーソンが目ざしているのは、いまは絶滅してしまった古い動物の化石なのである。

鶏骨山への関心も、それきり失われてしまった。

そのころ中国では、古生物の化石、とくに哺乳動物の化石を「竜骨」とよんで珍重していた。

これを粉にして、せんじて飲むと、さまざまの病気の治療にきく、と信じられていたのであった。

つまり「竜骨」は、薬用になっていた。

ヨーロッパから中国にわたってきた学者たちは、この「竜骨」や「竜歯(りゅうし)」を薬屋で買いあつめ、こまかくしらべた。

すると、そのなかには、いま地球上から姿を消してしまっている太古の動物の化石が、幾種類も発見された。

ステゴドンやマストドンのような、象の祖先の化石もあった。

サーベルタイガー(剣歯虎)といって、ながい牙のある虎の化石もあった。

馬にしても、いまの馬とちがって、ひづめの三つあるものがある。

さらには、類人猿の歯の化石もあった。あるいは「竜骨」のなかから、人類の祖先の骨も見つかるかもしれない。

アンダーソンは「竜骨」をもとめて、各地をあるいた。

熱心にさがしもとめた結果、一九一八年から二年間で、おびただしい量の「竜骨」、じつは哺乳動物の化石が、手もとにあつまった。

こうした調査と研究をいっそう進めようとすれば、やはり、古生物学の専門家の協力が必要である。

そこでアンダーソンは、オーストリアの新進学者、ツダンスキーをまねいた。

ツダンスキーが、はるばる中国へやってきたのは、一九二一年の夏のはじめのことである。

ちょうど時をおなじくして、ニューヨークからも、哺乳動物学の権威であるグレンガーが、北京に到着した。

グレンガーの目的は、モンゴル高原で古生物を調査しようというのである。

これだけの顔ぶれがそろったので、アンダーソンは、まず北京にちかい周口店へ、ふたりの新来者を案内することにした。一行は、周口店から鶏骨山へおもむいた。そこで小さな骨を採集していると、近所に住んでいる一人の農夫がやってきた。

「ここをいくら掘ったって、たいしたことはありませんよ。もっと立派な竜骨が、たくさん出るどころが、すぐむこうにありまさぁ」

そう言って、男は北のほうをゆびさした。「竜骨」ときけば、すててはおけない。

一行はさっそく支度をととのえて、北へむかった。

それは周口店の駅のすぐ近くであり、一〇メートルの高さに、石灰岩のがけが直立していた。

岩には、さけ目ができている。そのなかに、動物の化石がいっぱい、つまっていた。いわゆる「竜骨」であった。 |

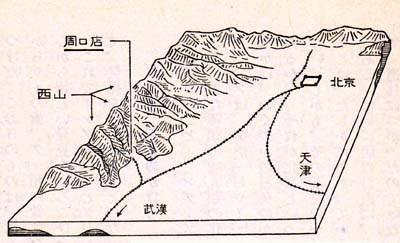

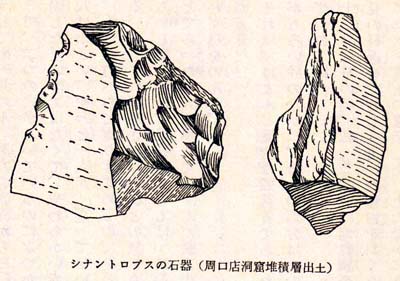

周口店付近の地形

|

まもなく一行は、あごの骨を発見した。この調子なら、もっと大きな収穫も期待できよう。

夕やみのせまるころ、一行は胸をはずませながら、宿舎へひきあげた。

あくる日は、夏の太陽がさんさんと降りそそいでいた。そのなかを一行は、きのうの竜骨山にむかった。

暑さにも負けず、一行は化石をさがしまわる。そして、またも肥大した顎骨(あごぼね)をみつけた。

この日のものは、歯も完全にそろっている。鹿の顎骨であることが確かめられた。

それからサイの歯、クマ類の骨片など、収穫はすばらしかった。

昼食のとき、三人の学者は乾杯して心から新しい発見をよろこび合った。

これでアンダーソンとグレンガーは、北京へかえった。

ひとり、ツダンスキーが現地にのこって、発掘をつづけることになった。

2 石英のかけら top

ある日のこと、アンダーソンは、ツダンスキーの発掘している現場を見学に行った。

すでに、さまざまな種類の哺乳類の化石が、発見されている。

それらの化石を、たんねんに見ていたアンダーソンは、突然「おや?」と、目をみはった。

骨の化石をふくむ凝固した石灰岩のかたまりのなかに、いくつかの石英のかけらが、まじっていたのである。

石英はこの近傍に産しない岩石であるから、それが化石といっしょに石灰岩の洞穴のなかに見いだされたことは、自然とは思われない。

しかも、その石英のかけらは角(かど)を欠いて、ふちを鋭くとがらせてある。

ふつうの石のかけらとは、たしかにちがっている。

あるいは周口店の付近に、大むかしに人間がいて、彼らが遠くから石英のかけらをひろってきて、道具につかったのではないか。

そう考えると、アンダーソンの胸はとどろいた。ツダンスキーも、同じ思いであったにちがいない。

もし人類が、周口店の洞穴に住んでいたとすれば、それは人類の祖先ともいうべき太古のものにちがいない。

なにしろ、洞穴から発掘された化石のうちには、すでに絶滅した動物も多く、地質学の年代区分でいえば、洪積世の、それも比較的古い時期に属するものである。

洪積世というのは、実年代でいえば、ほぽ一万年前から二百万年前ごろまでにおよんでいる。

すでにインドネシアのジャワ島からは、一八九一〜二年に、原人(ピテカントロプス)の骨が発見されていた。

それは五十万年ほど前のものと推定されている。

そうした原人の骨が、あるいは周口店の洞穴から発見されるかもしれない。アンダーソンは言った。

「この洞穴のなかに、どうやら人類の祖先の遺物がのこっているような気がするね。だから、しっかり腰をすえて、必要ならば、洞穴がからになるまで掘って、突きとめてくれたまえ」

しかしツダンスキーの努力にもかかわらず、周口店の発掘は、しだいにむずかしくなった。

掘りすすむにつれて、洞穴の上からは、石や土がくずれおちてくる危険が多くなる。

足場を組まなくては、あぶなくなった。

それに個人の力では、やとい入れる人夫の数も、かぎられる。

やむなく、その年の秋の末には、ひとまず作業をうちきった。

それからツダンスキーは、発掘した化石を北京にもちかえり、その整理と研究に没頭した。

つぎの年(一九二二)の夏、アメリカの探検隊は、モンゴル高原における調査に着手した。

これに加わったグレンガーは、ゴビ砂漠の一角で、いくつもの恐竜の化石を発見した。

もちろんモンゴルにおいては、はじめての発見である。さらに、恐竜の完全な卵まで発見した。

恐竜の卵の発見は、世界でもはじめてのことであった。

いっぽう、アンダーソンも負けてはいない。その年の冬から二三年の春にかけて、山東省の各地を調査してあるいた。

ツダンスキーも同行した。そうして山東でも、恐竜の骨を発掘することに成功したのである。

ツダンスキーの実力は、この調査において遺憾なく発揮された。

しかもアンダーソンやツダンスキーは、けっして周口店の発掘をあきらめたわけではない。

一九二三年の夏、ツダンスキーはふたたび周口店に帰っていった。発掘は再開されたのである。

こんどこそツダンスキーは、しっかりと腰をすえた。

発掘は、その年だけでなく、あくる年も、その翌年も、たゆまずにつづけられた。

こうして三年の月日が流れた。ツダンスキーの発掘には、いくつもの大きな成果があった。

おりしも一九二六年の十月、世界を巡覧していたスウェーデンの太子(前国王グスタフ六世)が、北京に立ち寄られた。

太子は美術および考古学の権威でもあった。

これをむかえて、アンダーソンは、中国の考古学について報告をするよう、命ぜられたのである。

スウェーデン人のアンダーソンにとっては、まさしく晴れの舞台であった。

3 原人の歯を発見 top

一九二六年十月二十二日、スウェーデン太子をむかえての学術大会は、北京協和医学校の講堂でひらかれた。

まず中国地質研究所長の丁文江が立って、歓迎の辞を述べる。

これに太子が答えたのち、名だかい政治思想家であり、歴史家である梁啓超が、中国における考古学の研究にかんして講演した。

最後に立ったのが、アンダーソンであった。報告のしめくくりに、アンダーソンは幻燈(スライド)をもちいた。

そこに写しだされた写真こそ、ツダンスキーが周口店の洞穴のなかから発見した二個の歯だったのである。

二個の歯は、人類に似た動物の臼歯(きゅうし)と大臼歯であった。

もしかすると、原人の歯かもしれない。

そう考えるとツダンスキーは、北京へもどってアンダーソンに示した。

たしかに現代人のものとはちがうが、類人猿のものでもない。

そこで専門家の鑑定をあおぐ必要をみとめ、協和医学校のブラック教授のもとに提示した。

ブラックはカナダ出身の青年学者で、人類学に造詣がふかい。 |

|

ひと目みて、ブラックは問題の歯を現代人と類人猿との中間の者の歯である、と推定した。

そうすれば、原人の歯という可能性は大きい。

さて、とアンダーソンは、幻燈(スライド)に写っている歯を前にして述べた。

「この、きわめて不完全な遺物が、中国におけるスウェーデン人の研究のなかで、もっとも輝かしい成果をもたらすことになるかもしれません」

この報告は大きな反響をよんだ。そしてアンダーソンの希望により、アメリカのロックフェラー財団が、周口店発掘の費用をだすことを承諾した。

地質学者のグレボーは、二個の歯をのこした動物に「シナントロプス・ペキネンシス(北京原人)」という学名をつけた。

しかし二個の歯を原人のものと考えることについては、まだ多くの疑問があった。

人類のものとは考えられず、食肉獣の歯にすぎないのではないか、と反論する者もあった。

なんとしても二個の歯だけでは、原人の存在を証明することはむずかしかった。

そうしたなかで、いよいよ一九二七年の四月から、大がかりな発掘がはじめられた。

地質調査所と協和医学校が協力し、全体の指揮は丁文江がとることになった。

現地においては、地質学者の李捷(りしょう)が責任者となる。

ツダンスキーは、中国滞在の期限がきれて、オーストリアに帰らねばならなかった。

そこで新しく、スウェーデンから古生物学者のボーリンがまねかれた。

ボーリンは夫人をともなって中国にわたった。

そして、ただちに周口店へおもむき、発掘作業の中心となった。

発掘された遺物をこまかく研究するのは、ブラックの役割である。

しかし一九二七年の中国は、不幸な戦乱の年であった。周口店のちかくでは、張作霖(ちょうさくりん)と閻錫山(えんしゃくざん)の軍隊が、衝突している。

銃砲のうなりは、周口店にまで鳴りひびいた。ときには手榴弾をもった兵士が、現場にあらわれることもあった。

その騒然たる情況のもとで、発掘はすすめられたのである。

軍隊の動きも、匪賊襲来のうわさも、ボーリンの探究心のまえには、なんの影響もあたえなかった。

洞穴は大きく、ふかく掘りだされてゆく。

四月から十月まで、半年にわたって、掘りだされた堆積物の量は、三〇〇〇立方メートルに達した。しかし、その年の作業 終了が予定されている十月十八日がせまっても、人類の遺物らしいものは、何ひとつ発見できない。

十月十六日になった。のこされた日数は、その日をふくめて、三日間しかない。

いつもと同じように、洞穴からは堆積物がはこびだされてくる。そのなかから、化石をえらびだす。

ふとボーリンの目にふれたものがあった。「歯だ」。どうやら人類の歯らしい。

その歯をにぎると、ボーリンはひとり現場を去った。

ほこりだらけの仕事着のまま、ボーリンは駅にむかった。

戦乱のさなかであるから、周口店から北京へゆくにも困難がともなう。危険でさえもあった。

しかし期待に胸をはずませるボーリンは、ひたすらに北京をめざした。

十九日の夕刻、ボーリンは協和医学校のブラックをおとずれていた。

北京にきたことを夫人にも知らせず、まっすぐブラックのもとにおもむいたのである。

不意のこととて、ブラックもおどろいた。

さらにボーリンから一本の臼歯を見せられたとき、ブラックはいよいよおどろいた。

それは、かつてツダンスキーが発見したものと、同じ種類の臼歯であった。

一本の臼歯を前にして、ポーリンとブラックは、しっかりと抱きあった。

ポーリンよりも、いっそう狂喜したブラックは、その歯を慎重にしらべた。

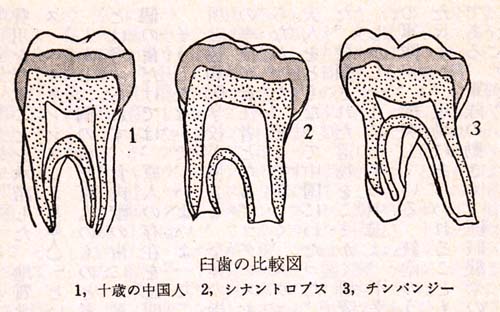

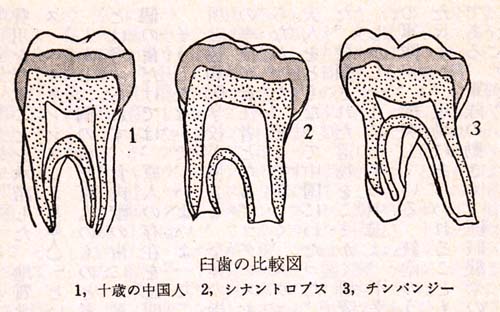

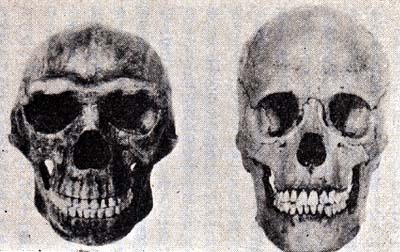

そうして現代人類の歯と、チンパンジーの歯と、注意ぶかく比較した結果、その中間にあたるものであることが明らかとなった。

もはや原人の歯であることは、疑いない。ブラックは確信をもって「シナントロプス・ベキネンシス」の存在を発表した。

よろこびはアンダーソンとて、同様であった。

その年の末、アンダーソンは「北京における人類遺物と人類起源の問題」について、講演をおこない、つぎのように指摘した。

「周口店において、人類の祖先の骨が発見される可能性にかんしては、つぎのように申しあげたい。

五十万年もの太古の地層のなかで、人類の遺物をさがすことは、公園のなかで失ったピンをさがすようなものである。

しかし同時代における洞穴の堆積物のなかから求めるのは、図書館の閲覧室で、おとしたピンをみつけようとするのに近い。

もちろん、室内でさがすことも容易ではない。

しかし、ひろい公園のなかでさがすよりは、はるかに可能性があるといえるであろう」。

4 ついに頭蓋骨を top

あくる一九二八年の春、協和医学校のなかに新生代研究室がもうけられ、発掘は再開された。

この年の発掘には、中国のわかい古生物学者の楊鍾健(ようしょうけん)と、裴文中(はいぶんちゅう)とが加わった。

発掘は、前の年に臼歯がみつかったところの近くから、はじめられた。

すると、たちまちのうちに、二十個の歯が発見された。

つづいて裴文中が下顎骨(かがくこつ)を発見した。大きな成果に、発掘隊はわきたった。

裴文中が、貴重な下顎骨をもって、プラックのもとに急行したことは、いうまでもない。ブラックも驚喜した。

その年のうちに、顎の骨はもう一つみつかったのである。

あわせて二個の顎骨のうち、一つは子供のもの、一つは成人のものと認められた。

これを現代人および類人猿のものと比較した結果、いずれもその中間に位置するものであることが明らかにされた。

さらにシナントロプスの下顎骨には、チンパンジーやオランウータンと同様に、あごの突起(現生人類の特徴)がなかった。

シナントロプスの特徴は、いよいよはっきりしてきた。

つぎの年、一九二九年の発掘は、わかい裴文中が主任となって進められた。

春秋の二期にわけておこなわれ、春の発掘では、さまざまの動物の化石のほか、八人分の原人の歯が発見された。

そうして十一月の末、洞穴の表面から三〇メートルも下へ下へと掘りすすめていった洞穴の底のほうで、二つの穴があいているのにぶつかった。

その穴は、いままでのように化石と石灰岩とが凝固した堅い層ではなくて、やわらかい赤色の砂質の粘土層であった。

穴は小さい。やっと一人が、這ってはいれる程度である。

そのなかで、カンテラの光をたよりに、小さな竹べらで掘りすすめるのであるから、なみたいていの努力ではない。

それに十二月である。

ともすれば寒さが、人々の気もちをくじけさせた。

しかし裴文中は、最後の力をしぽって掘りすすんでゆく。

二日目の十二月二日午後四時ごろのことであった。

穴の奥まですすんだ裴文中は、おもねず息をのんだ。

「頭蓋骨だ!!」

それは、ほとんど完全な頭蓋骨であった。

一部分がもろい砂のなかに、ほかの部分は土のなかに、うずもれていた。

「十二月三日の朝、私(裴文中)は地質調査所に、発見の経過をくわしく書いた報告をおくり、同時にブラック博士に電話した。

土のなかにあった頭蓋骨は、まずじょうぶな紙でつつみ、さらにメリケン粉のしみこんだ布でくるんだ。

きわめて寒かったので、部屋のなかは暖かかったにもかかわらず、三日たっても外装はかわかなかった。

五日目の夜は、三個のコンロをつかって、完全にほした。

七日目の朝、私は周口店をたって、なんら損傷することもなく、正午には新生代研究室にもっていった」。

頭蓋骨をつつんでいる土のかたまりは、きわめて堅かった。ブラックは細心の注意をしながら、しずかに剥(は)がしとってゆく。

すべての土を剥がしとるまで、四ヵ月を要した。

完全な頭蓋骨の発見によって、もはやシナントロプスの存在を疑う者はなくなった。

シナントロプスは世界じゅうの話題となり、周口店の名もひろく知れわたった。

人々は、プラックの研究の結果を待ちのぞんだ。のちに報告されたところによれば、この頭蓋骨の主は、小児と青年との中間期に死亡したもの、と推定されている。

いっぽう現地の作業は、裴文中を主任として、一九三〇年も、三一年も、つづけられた。

とくに三一年には、大きな二つの発見がおこなわれている。 |

|

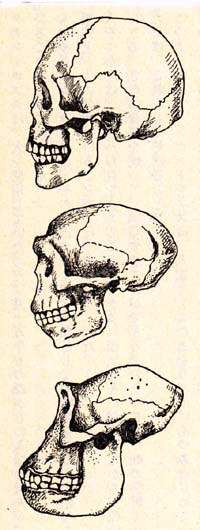

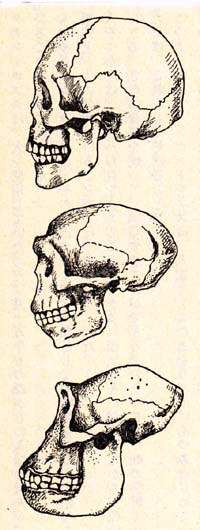

現在人の頭骸骨

シナントロプス

(北京原人)

ゴリラ |

|

|

|

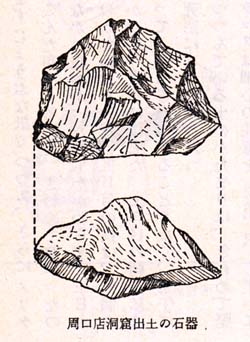

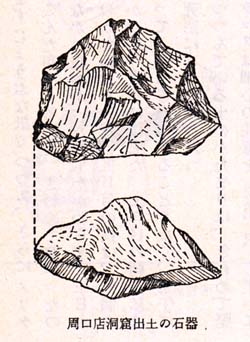

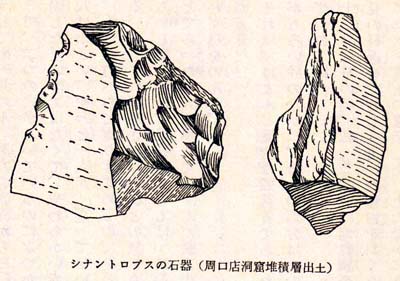

「われわれは、はじめて、まさしく人類の手によってつくられた石器を、現場で発見した」。

このように裴文中は書いている。十年前におけるアンダーソンの推測は、あやまっていなかったことが確認された。

ここで発見された石器は、自然の石を打ち欠いただけのものである。礫(れき)石器とよばれる。

しかし、人間によって加工されたものであることは、疑いない。

シナントロプスは、すでに道具をつくることも知っていたのだ。

つづいて、さらに大きな発見があった。原人の骨がみつかったところから、こげた骨や灰が発見されたのである。

それも、わずかの量ではない。注意して見ると、そのあたりの土は、ほかの場所のものとはちがった色をしている。

灰がかたまってできたものと考えられた。

シナントロプスは、火を使用していたのだ。

五十万年ものむかしの人類の祖先が、すでに火を用いることを知っていたのだ。

もはやシナントロプスは、その生活のうえで、人類としての特徴をそなえていることが、石器の製作と、火の使用ということで、はっきり証明された。

火をつかえば、寒さから身をまもることができる。湿気の多い洞穴のなかも、乾燥させることができる。

さらに食料を焼いて、調理することができる。

おそろしい野獣の襲撃にたいしても火をたけば、これをしりぞけることができる。

このようにして、シナントロプスは、人類としての道を立派にあゆみはじめていた。

そして形質のうえにおける特徴も、やがてブラックの研究によって、あきらかにされたのである。

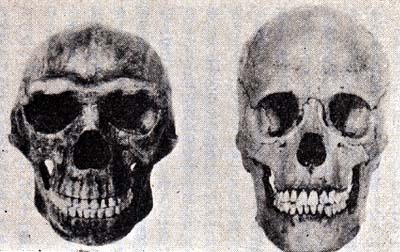

それはまさしく「原人」であった。類人猿よりは進化したものであり、しかも現代人とはちがって、類人猿に似かよった形態をのこしていた。

ブラックは、シナントロプスの実態をついに究明したのである。最初の発見から、ここにいたるまで、それこそ、寝食をわすれての研究であった。

しかし、あまりの精進が、その健康をそこねたのであろう。

一九三四年三月十五日、ブラックは地質調査所で倒れ、そのまま帰らぬ人となってしまった。まだ四十九歳という若さであった。

5 原人の骨のナゾ top

発掘も、研究も、続行された。ブラックにかわっては、ワイデンライヒが赴任してきた。

ワイデンライヒはドイツ生まれであったが、ヒトラーに追われてアメリカに亡命したのである。

中国にわたってきたとき、すでに六十一歳。しかも壮者をもしのぐ元気さで、シナントロプスの研究にとりくんでいった。

その後も周口店の洞穴から、頭蓋骨がつぎつぎに発見された。

こうして一九二七年に本格的な発掘がはじめられてから、一九三六年までの十年間に、頭蓋骨は十四人分、顎の骨は十二人分、そして歯は三十二人分(一四七個)が発見されたのであった。

そのあいだに裴文中はフランスに留学するため現場を去り、発掘の責任者は賈蘭坡(からんは)にかわっていた。

しかし、不幸なことに、一九三七年には日本軍と中国とのあいだに、戦争がはじまってしまった。

七月七日に蘆溝橋(ろこうきょう)事件がおこり、これより戦火は拡大するいっぼうであった。

周口店の発掘も、中止せざるをえなくなった。

それでも、このときまでに掘りだされた堆積物の量は、二万立方メートル。

シナントロプスの研究に必要な資料は、ひとまずそろっていた。

遺物は、北京の地質調査所と、協和医学校の新生代研究室へはこぼれた。

シナントロプスの化石は、新生代研究室のなかで、七重の扉をつけた鉄の金庫に、おさめられた。

そうして、これからはワイデンライヒを中心に、研究がすすめられる。

ところが、研究のすすむにつれて、奇妙なことがわかってきた。

発見されたシナントロプスの骨は、頭部の骨が圧倒的に多い。四肢の骨は、きわめてすくないのである。これは、どうしたわけであろうか。しかも頭蓋骨のなかには、後頭部を、故意に割られたとおもわれるものがある。

それは一九三六年十一月のことであった。まず一個分の頭蓋骨が、バラバラに砕かれた姿で発見された。

賈蘭坡(からんは)は、石かなにかで打ちくだかれたもの、と推定した。

つづいて、また一個の頭蓋骨が発見された。

こんどのものは形がととのっていたけれども、後頭部に大きな孔があけられている。シナントロプスには、食人の風習があったのではないか。

つまりなかまの骨のうち、頭部の骨だけを切りはなして洞穴のなかにもちこんだ。 |

シナントロプス(左)と現代人(現生人類)

|

そして後頭部を打ち割って孔をあけ、脳みそをとりだして食べたのではないか、というわけである。

さらに数すくない四肢の骨のなかにも、石器のようなもので割ったあとがあるものがあった。

これも、骨髄をとるためであろう、と推定された。焼けたあとのあるものは、火にあぶって食べたことを、物語るであろう。

周口店の洞穴からは、たくさんの野獣の骨が出ている。

そのうちのあるものは、洞穴の先住者であったのかもしれない。

すなわち、はじめはサーベルタイガー(剣歯虎)や、ハイエナのような野獣が住んでいた。

それを、シナントロプスがやってきて、追いだし、洞穴を占拠した。

野獣の骨と、シナントロプスの骨とが、地層をことにして重なりあっているところからは、このように考えられよう。

しかしシナントロプスと同じ層からも、野獣の骨はたくさん出てくる。

これは狩猟のえものであったにちがいない。

さらに、骨の割られているものがある。骨髄を食べたものにちがいない。

たしかにシナントロプスは、植物ばかりでなく、動物の肉や髄を食べていた。

おなじようにして人間の肉や髄も、食べたのではないか。

これには反論もある。

頭部の骨ばかりが多いといっても、それは宗教的な儀礼などと無関係ではないかもしれない。

インドネシアの未開人のあいだには、首狩りの風習があり、オーストラリアの未開人や、アンダマン島の住民のなかには、いまでも頭蓋骨をあつめ、礼拝する風習がのこっている。

後にのべるイェリコにもこの風習はあった。

しかし、人骨が砕かれているのは、どう説明するか。やはり食用に供したとみるほうが、自然ではないか。

ただし単なる食料として食べたのではなく、まじない(呪術)のために食べたと考える学者もある。

子供が親の肉体の一部を、また若いものが長老の肉を、口にすることによって、知力や活力を受けつぐと考えられていたのではないか。

ともかく、シナントロプスにかんしては、まだ解決できないナゾが、のこされている。

シナントロプスのナゾは、これだけにとどまらない。

一九四一年十二月、大東亜戦争の開始にあたって、それまでに発掘された化石人骨が、ことごとく消えうせてしまったのである。

日本は米英両国に宣戦を布告するとともに、アメリカ人が経営する協和医学校を接収した。

その新生代研究室の大金庫には、シナントロプスの骨がおさめられていた、はずである。

ところが日本軍の兵士によって大金庫があけられたとき、化石人骨はすでになくなっていた。

いったい、シナントロプスは、どこに姿を消したのか。

じつは、日本が宣戦を布告するにさきだって、危険を感じた中国の学者は、ひそかにシナントロプスの骨を、アメリカ大使館へはこびこんでおいたのである。

大使館からは、アメリカ本国におくるために、秦皇島まではこぼれたらしい。

しかしそれからさきは、どうなったのか、わからない。

かずかずのナゾを秘めたまま、シナントロプスは消えてしまった。

戦争による犠牲(ぎせい)であったにしても、あまりにも大きい損失であった。

6 あたらしい発見 top

一九四五年に大戦はおわった。しかし、その後につづいたものは、国共の内戦である。

発掘どころではない。シナントロプスは消えたままであった。

やがて国民党政権は敗退し、一九四九年十月には、中華人民共和国が成立した。中国には久しぶりに平和が回復した。

あくる五〇年、ようやく発掘の気運がもりあがった。

この年から翌年にわたって、周口店にも鶴嘴(つるはし)の音がひびきはじめた。

五一年には、裴文中を中心とする中国科学院の手によって、発掘がすすめられた。

ただし、この段階では、まだ部分的な調査をおこなったにすぎない。

本格的な発掘がはじめられたのは、一九五八年のことである。それは国家の事業としてすすめられた。

遺骨や遺物を掘りだすだけではない。地層についても、綿密に調査された。

竜骨山において、シナントロプスが住んでいた洞穴は、東西が約一四〇メートル、南北は最も広いところで約四二メートル、そして高さは四〇メートルである。

洞穴のなかでは堆積(たいせき)物が十二層をなしており、そのうち二層は砂、二層はハイエナの糞(ふん)である。

この四層からは、原人の骨や、原人が使用したと思われる遺品は、まだ発見されていない。

このことによって、洞穴は二度も水びたしになり、またハイエナが二度にわたって棲(す)みついていたことが、わかるであろう。

シナントロプスのほうから言えば、彼らは四回も、この洞穴から去っていたことが、推定されたのであった。

いまから四〜五十万年も前のころ、気候は何回にもわたって大きく変動した。

温暖な時期のあとに、酷寒(こくかん)がおそった。さらにまた温暖と寒冷とが、くりかえされる。

自然の環境も、そのたびに変わらざるをえない。

暮らしにくくなると、シナントロプスも適地を求めて、竜骨山を去ったものであろう。

そして何世代かの後、またシナントロプスは竜骨山へもどってきた。

その間に、ほかの多くの動物は、環境の変化に応じきれずに絶滅し、あるいは遠くへ移動してしまった。

しかしシナントロプスは、みずから道具をつくり、自然と戦うことによって、ながく生存することができたのであった。

シナントロプスがつくった石器は、現在までに発見されたもの、十万余点におよぶ。

その大部分は、石片を打ち割ったままのもので、さらに加工したものはすくない。

ただし、遺跡の下層から上層へゆくにしたがって、加工の度合が大きくなっている。

これはシナントロプスが、周口店の地に長期間にわたって居住し、そのあいだに進歩をかさねていったことを物語る。

石器のほか、動物の骨角を使用したとも推定されている。

打ちくだかれた骨角の断片が、骨角器をつくるためのものであったとすれば、人骨が割られていることも、この面から解釈できるかもしれない。

ひところ話題になった「食人」の風習も、あらためて検討しなおされつつある。

人類の進化史の上に、シナントロプスは、いくつもの新しい証拠を提出した。

その成年男子の身長は約一・六二メートル、女子は約一・五二メートルで、体質は現代人と現代の猿との中間にあたる。

頭蓋は、類人猿やアフリカで発見された猿人(アウストラロピテクス)よりは発達しているものの、現代人よりは、はるかに原始的である。

脳の容積も、猿の脳の二倍以上あるが、現代人にくらべると四分の三ほどしかない。

火を使用していたことは、すでに明らかにされているが、簡単な言葉をつかっていたことも推定された。

さらに大脳や小脳の形状からみて、右ききであったことも推測されたのであった。

下肢(足)の骨は、ほぼ現代人の形状をそなえているものの、なお原始的な性質がいちじるしい。

これは直立の歩行が、現代人ほど活発でなかったことを示している。

これに対して、上肢(手)の骨は現代人のものに、きわめて類似している。

すなわち上肢は、立って歩くようになって、労働にたずさわることによって発達し、あきらかに「手」としての機能を発揮するに至っていたのであった。

戦後の調査と研究によって、シナントロプスはふたたびよみがえった。

いや、中国における原人の遺跡は、周口店だけでなく、ほかでも発見されたのである。中国大陸の全土にわたって、調査がほどこされた結果であった。

たとえば一九六〇年には、山西省で、十一ヵ所にわたり、哺乳動物の化石と原始的な石器が発見された。

石器のつくりかたは、シナントロプスのものにくらべて、いっそう稚拙である。

いっしょにでた動物の化石も、シナントロプスが発見された地層よりも、古いものに属していた。

さらに一九六四年五月には、陝西(せんせい)省の藍田(あいでん=西安の東南六〇キロ)において、原始人類の頭蓋骨が発見された。

この「藍田原人」は、シナントロプスと類似している。

しかも出土した地層から推定すると、シナントロプスより十万年ばかり古いもの、とも考えられたのである。

広大な中国大陸には、いまから五十万年も、六十万年も前から、人類の祖先が、それも広い範囲にわたって、生活をつづけていたのだ。そうした太古の姿が、学問の力によって解明されようとしている。 |

|

top

**************************************** |