|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

13 14

8 黄土文明のあけぽの

1 オルドス旧人 top

中華民国が発足した翌年、すなわち一九一三年、ひとりのフランス人宣教師が、中国にわたってきた。

その名を、エミール・リサンという。リサンは、ただの宣教師ではなかった。

すぐれた自然科学者であり、とくに地質や動植物について、ふかい造詣をもっていた。

そこで、天津(テンシン)において博物院を経営するかたわら、一九一四年からは中国の北部一帯をあるきまわり、地質をしらべたり、古い動植物の化石をあつめたり、さかんな活動をつづけたのであった。

また、オルドスの西南方には、かつて甘粛省の東端がふかく入りこんでいたが、その一角(慶陽=チンヤン)において、リサンは一九二〇年、いまは絶滅した動物の化石を、多量に発見した。

さらに、その上をおおっている黄土層の下部から、いくつかの石英のかけらを見つけだしたのである。

この石片には、たしかに人間の手で加工したあとが認められた。そうすると、ふつうの石ではない。

人間がつくった石器ではないのか。しかも、出土した地層から考えると、いわゆる旧石器ではないのか。

それが旧石器ならば、中国大陸にも旧石器時代から人類が住みついていたことになろう。

もちろん、このころは北京人類の存在など、知られてはいなかった。

周口店における原人類の化石が公表されたのは、それから六年後のことなのである。

リサンの調査はつづいた。一九二三年から二四年にかけては、テヤール・ド・シャルダンの協力をえて、オルドス方面をしらべまわった。

テヤールはフランスにおける古生物学の権威である。そうして二人はオルドスの南辺を走る長城線の西端に近い水洞溝というところで、ついに確実な旧石器時代の住居址を発見したのであった。

水洞溝の遺跡からは、たくさんの打製石器が見つけだされた。

これらの石器をつくるにあたって、けずりとられた石片も、五〇センチの厚さの層のなかにちらばっていた。

その全体の重量は五キロをこえた。炉のあとからは、木炭片も採集された。

また、おそらく食用に供したのであろう、野生のロバの骨片もあった。

さらにリサンは、オルドス砂漠のなか(シャラ・オソ・ゴル)からも、太古の動物の化石といっしょに、旧石器の類を見つけだした。

骨に彫刻をほどこした遺物まであった。これもまた疑いもなく、人類の住んでいた遺跡である。

しかし残念なことに、当時の人類の遺骨を発見することはできなかった。

わずかに砂漠の地表から、旧石器時代人のものかと思われる犬歯を、ひろうことができただけであった。

オルドスの人類は、いつごろの、どのような人類だったのであろうか。

当の人類の骨、それも頭骨のような、重要な部分が見つからなかったから、確実なことはいえない。

しかし石器のつくりかたなどをみると、ヨーロッパ旧石器の中期あたりのものと、似かよっている。

いっしょに出土した動植物の化石などについても、ほぼ同様のことが認められる。

そこから、オルドス人類は、ヨーロッパにおけるネアンデルタール人と、ほぼ同じ段階のものと推定された。

やがて中国ではシナントロプス(北京原人)が発見された。

これはもちろん旧石器の初期に属するもので、いまから五十万年ほど前にあらわれたものと推定される。

それにくらべると、オルドス人類はずっと新しい。

といっても、いまから十万年あまりは隔たっているのであろう。

何十万年といえば、気の遠くなるような長い期間である。その長い期間のあいだに、中国大陸においても、人類は住みよい環境をもとめながら、場所をかえつつ、しかも進化をつづけていったのである。

そうして旧石器時代の末期になると、中国の北部には、春のおとずれとともに西北方のゴピ砂漠から、つめたい風が吹きこんでくる。

このころは、地質学のうえでいう第四氷河期にあたっていた。その影響が中国にもおよんだのである。

内陸からの風は、おそるべき量の黄色い砂塵(さじん)をはこんだ。

それは五万年ちかくにもわたって、中国の北部に降りそそいだ。

黄色い土は、こうして大地に積もってゆく。その高さは、ところによっては二〇〇メートルをこえた。

いまや中国の北部は、黄土におおわれた高原となった。

その間、人類は洞穴を住み家として、きびしい自然に対したのであろうか。

北京の西南方にある周口店の石灰岩の丘の上部で見いだされたいわゆる「上洞」の遺跡は、そのころの人々の生活や埋葬の仕方をしめしている。

やがて氷河時代が終わると、中国にも暖かい気候がおとずれた。

砂にかわって、雨が降る。黄土の高原の上に、たくさんの川が流れはじめた。

川は黄土をけずりとり、ふかい谷をつくりながら、黄土を下流へとはこんだ。

そのなかで、もっとも大きな川が黄河である。

大地の様相が一変したのにともなって、人類も新しい生活にはいっていった。 |

黄土地帯

|

2 ヤンシャオ遺跡 top

さて、リサンたちがオルドスにおいて、旧石器時代の遺跡をしらべていたのと、ちょうど同じ時期に、黄河の中流域(河南省)を調査していたスウェーデンの学者があった。

その人こそ、シナントロプスの発見に大きな貢献をなしたアンダーソンである。

彼は当時、すでに周口店の洞穴に着目し、その発掘は同僚のツダンスキーによって進められていた。

それと並行して、アンダーソンは河南省の方面にも化石や石器時代の遺物をもとめて調査の手をのばし、さっそく洛陽の西方で、脊椎(せきつい)動物の化石を発見したのである。

そこでアンダーソンは、一九二〇年の秋、中国人の助手をその方面に送りこんだが、その助手は早くも十二月に、澠池(めんち)県のヤンシャオ(仰韶)村から、数百個にのぼる石器類をあつめてきた。

農民たちが、田畑をたがやすときに見つけたものだということであった。

それらの出土地が石器時代の遺跡であることは、もはや疑いなかった。

そこで、あくる二一年の春、アンダーソンはみずからヤンシャオに向かった。

そこは洛陽と西安(むかしの長安)とをむすぶ古代の大街道にそっていた。

村のまわり一帯は、黄土におおわれた台地をなしており、その台地をぬって谷川が走っている。

谷はふかくえぐられ、崖には古い土層が露出している。底のほうは、赤い第三紀の粘土層であった。

その上に、灰や土器のかけらをたくさんふくんだ層が、かさなっている。

これこそ、石器時代の遺物を出土した層にちがいない。

そう直感して、アンダーソンは注意ぶかく谷川の崖を見ていった。

そして発見したのが、美しくみがきあげた表面に、黒く彩色をほどこした赤色の土器であった。

この種の土器は、のちに彩文(さいもん)土器、または彩陶(さいとう)とよばれるようになる。

まさに、見事としか言いようのない土器であった。

しかし石器時代にこのような土器がつくられたのであろうか。

地質学が本職のアンダーソンには、とうてい考えられないことであった。謎であった。

それでもアンダーソンは、なお幾日かヤンシャオ村にとどまって、調査をつづけた。

自分でも石器を見つけたし、村の子供たちに金をあたえて、石器をあつめさせた。

そして、ついに彩文土器が出土するところと同じ層のなかから、立派な石斧(せきふ)をさがしあてた。

新石器時代の磨製(ませい)の斧(おの)であった。とすれば、彩文土器も新石器時代の製作ということになる。

北京に帰ってからアンダーソンは、図書館におもむいていろいろと考古学の発掘報告書をしらべた。

するとカスピ海の東方、ロシア領トルキスタンの地から、二十世紀のはじめに、ヤンシャオの土器とよく似た彩文土器が発見されていることを知った。

その土器は、金属時代の初期のものと説明されている。

そうすれば新石器時代の後期に、彩文土器がつくられたとしてもふしぎではない。

しかも中国の新石器文化は、彩文土器をもちいていたということで、あるいは西アジアの文化の影響をうけていたのかも知れないのである。

アンダーソンは、いさみ立った。その年の秋から、ヤンシャオ村において大規模な発掘にとりかかった。

のちに周口店で大きな成果をあげたツダンスキーや、ブラックも、発掘に協力した。

そして土器や石器ばかりではない。中国の先史考古学のうえで、驚くべき大発見が次々になされたのであった。

まず、おびただしい住居のあとが見つかった。

それは直径が二〜三メートルの円形の竪穴(たてあな)である。

深さは五〇センチのものから、二メートルのものまで、各種にわたっていた。

これをアンダーソンは、食物などの貯蔵穴と考えたが、まちがいで、竪穴住居のあとであった。

そうして住居のあとは、南北六〇〇メートル、東西五〇〇メートルの範囲にわたっている。

それだけの広さの「村」を形成していたのであった。

新石器時代の集落としては、中国のみならず、世界においても最大の規模をもったものといえよう。

彩文土器も、たくさん発見された。

その美しさには、いよいよ驚かされたが、さらにアンダーソンは西アジアにおける彩文土器との連関について、いっそう確信をふかめたのであった。

|

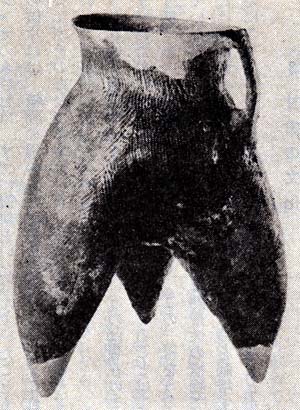

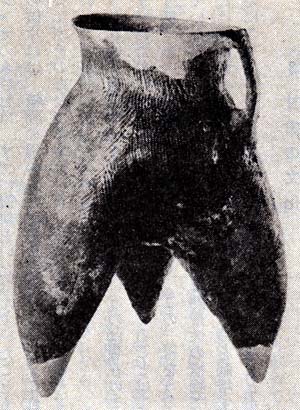

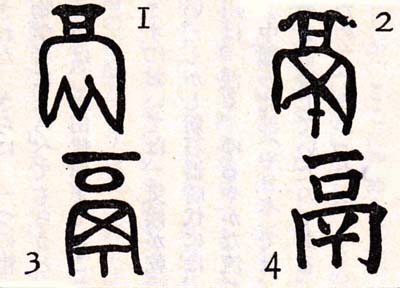

鬲(れき)とよばれる三足の土器

|

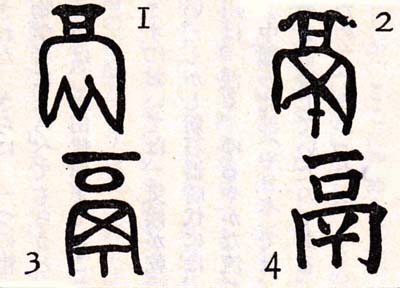

その象形文字から漢字への変化

|

もちろん彩文土器のほかに、もっと粗雑なつくりで、灰色をした無彩の土器もあった。

皿や鉢や壺の形をしている。それらと並んで、注目すべき形のものがあった。

それは、「鬲(れき)」とよばれる三足の土器である。

おなじく三足土器に「鼎(てい)」(かなえ)があるが、これは中国のほか、さまざまの地域でつくられた。

しかし、鬲は中国にしか存在しない特異な形の土器である。

鬲(れき)の三足は、尖底(せんてい)土器(底のとがった土器)を三つ組み合わせ、安定さぜるとともに、煮沸(しゃふつ)の効力を大きくしたものであった。

つまり尖底土器ならば、さまざまの地域でつくられており、珍しくないが、尖底のものは、きわめて安定がわるいし、煮たきも不便である。

それを三つ組み合わせることによって、新石器時代の中国人は、見事に難問を解決したのであった。

ヤンシャオで発見された鬲は、すでに高度の発達をとげた段階のものであった。

もっと以前に鬲は発明されていたのである。それだけではない。

ヤンシャオからは、鬲(れき)の形をしていて、しかも口縁の部分が反(そ)っており、ほかの器を上にのせられるようになっているものも、発見された。

その上に、どのようなものをのせたのか。

やはりヤンシャオで、底にいくつかの穴があけられ、しかも底部がわずかに円筒形をした土器が見つかった。

これは「甑」(そう=こしき)とよばれる。

さきの鬲型の土器の上には、この甑をのせ、上に食物を、下に水を入れて、一種の蒸し器をつくりあげたのであった。

こうした上下を組みあわせた土器は「甗(げん)」とよばれる。

そして鬲も甗(げん)も、のちには青銅器につくられ、宗廟(そうびょう=みたまや)の祭器の役割を果たしたのである。

このような土器の存在、そして石器にも斧とか、庖丁とかの形のものがあるところから、ヤンシャオの人々は、すでに農耕をいとなんでいたことも推定された。

さらに、一つの粗末な土器の破片には、植物の種のあとが無数についていた。

これを植物学者にしらべてもらうと、水稲のモミガラのあとであるという。

じつに新石器時代のヤンシャオでは、水田耕作までおこなわれていたことが、わかったのであった。

これは、驚嘆すべき事実である。

というのは現在のヤンシャオにおいては、気候が乾燥してしまったために谷川の水位がさがり、米をつくることはできない。

しかし新石器時代には、米作が可能であったのだ。

いまよりも暖かく、この一帯をうるおす川は、浅く、ゆるやかな流れをなしていたのであろう。

それにしても、稲は熱帯性の植物である。中国の北部(や日本)では、栽培しなければ育たない。

ヤンシャオの人々は、稲を栽培する技術を習得していたのである。

それゆえにこそ、あのような大きな集落をつくりあげることができたのではなかったか。

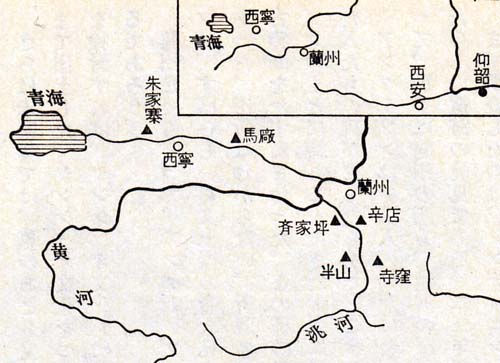

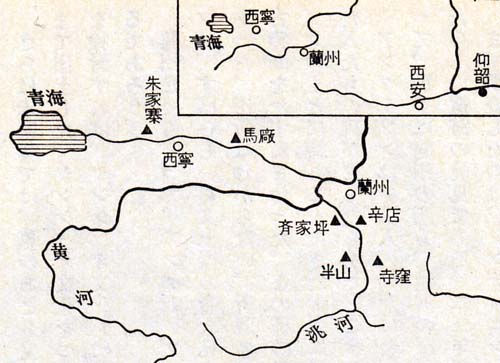

3 甘粛(かんしゅく)の文化

top

アンダーソンは、彩文土器が西方から伝えがれたものと考えた。

とすれば、のちの「絹の道(シルク・ロード)」と同じように、天山山脈の南側をとおって、もたらされたのであろう。

そこから東のかた、中国へむかって進めば、甘粛省の蘭州のあたりで黄河をわたることになる。

こういう想定のもとにアンダーソンは、彩文土器の源流をもとめて、一九二二年の春、甘粛への旅行をおこなった。

蘭州へは六月の下旬に着いた。

しかし西安から蘭州へいたるまでのあいだ、黄土の谷川の崖に注意をおこたらなかったにもかかわらず、先史時代の遺物は、何ひとつ見つけだすことができなかった。

つぎの目標は、西北方にある青海(ココ・ノール)である。蘭州から黄河をわたり、さらに支流の西寧河をさかのぼって、一行は青海にむかった。

七月なかば、西寧のちかくの崖壁から、彩文土器の断片が発見された。 |

|

そこにとどまって発掘すること一週間、土器ばかりでなく、石器や骨器もほりだされた。

土器の断片は無数にあった。しかもヤンシャオ式のものであった。

ヤンシャオ文化は、たしかに青海の地方までひろがっていたことが、ここに認められた。

そうして七月の末、ついに青海に達した。その周辺でもヤンシャオ式土器の断片が見つかった。

しかし、この旅行における最大の収穫は、帰途にあったのである。

それは西寧河の北岸にある朱家寨(チュージャツアイ)の遺跡の発見であった。

朱家寨の遺跡は、南北九〇〇メートル、東西五〇〇メートルの範囲にひろがっている。

その広さはヤンシャオをしのぐけれども、文化層の密度という点ではおよばない。

竪穴住居の展開もまばらであった。

しかし、ここにもヤンシャオと同じ時期の文化が発達していたことは、いうまでもない。

さらに朱家寨では、墓のあとも発見された。

墓からは四十三体もの人骨と、さまざまの副葬品まで出土した。

ヤンシャオ文化をつくった人々の遺骸が、見つけだされたのである。

この人骨を検討すれば、ヤンシャオ文化をになった人々が、どういう系統に属していたかも、解明されるであろう。

蘭州までもどって、アンダーソンは一九二二年の冬をすごした。

ところが、ここでアンダーソンは、すばらしい彩文土器の壺を見せられたのである。

それは甘粛省の地方官の所蔵とのことであった。出所はわからない。

所藏者にかけあって、まず五個の壺をえたアンダーソンは、さらに古物商をたずねまわった。

この種の壺が売れると知るや、古物商たちは争ってあつめ、アンダーソンのもとに持ちこんできた。

翌二三年の春になると、宿の門前には連日のように、壺をかかえた人たちの列が立ちならんだ。

こうなっては資力もつづかない。

アンダーソンは中国人の助手に金をわたし、壺の出所をつきとめてくるように命じた。

数日たって、助手は蘭州の南方、洮河(とうが)のほとりに壺を出土する墓のあることを報告した。

まさしく、あたらしい遺跡の発見である。二三年四月の末、アンダーソンは洮河にむかった。

まず調査したのは、シンティエン(辛店)の遺跡である。

そこではヤンシャオ期の遺物のほか青銅器時代に属する墓地が発見された。

つまり、はじめヤンシャオ期の人々が部落をつくり、ずっと後代になって、青銅器をもちいるようになった人々が、ふたたび住みついたというわけである。

一行は遺跡ちかくの部落に宿営地をみつけ、この地域の調査のために腰をすえた。

一九二四年の春から夏にかけては、パンシャン(半山)遺跡の調査にあたった。

そこは谷川にそった台地のうえに、幅せまく、東西は三五〇メートルにわたって、住居址が展開していた。

おびただしい量の彩文土器や、石器、骨角器の類が出土したが、いずれもヤンシャオ期のものであった。

その数量と種類は、むしろヤンシャオ村のそれを上まわった。

さらに大きな収穫は、住居址とはなれて、はるかに高い丘の上に、大きな墓地群を発見したことであった。

そこは海抜二二〇〇メートルにも達する高地である。

墓地は、たしかに存在したが、無残に盗掘されていた。

掘りかえされた土のなかには、彩文土器のかけらが散乱していた。

住民たちが墓をあばいて、副葬品の壺を蘭州へはこんだことは明らかであった。

墓地は五ヵ所にわかれ、全体では数百に達する墓が、眺望の見事な高地にならんでいるが、そのことごとくが破壊されていた。 |

ハンシャン式の彩文土器

|

石器時代に洮河(とうが)の流域に住んでいた人々は、死者たちを部落から四〇〇メートルもの高さにある山頂へ、けわしく長い道のりを、あえぎながら、かつぎあげたのであろう。

それぞれの墓の主たちは、美しい土器をささげられ、人生の旅路の果てに到達した絶景の地に、この年まで数千年の安らかな眠りをつづけてきたのであった。

けんめいの調査によって、アンダーソンはようやく一個の完全な墓をみつけた。

見事な彩文土器がぞくぞくと出土し、底部には遺体もぶじに横たわっていた。

このようにして¥河のほとりでは、いくつもの住居址と、それから墓地の調査をおこない、さらに住民からは多数の石器や土器を買いもとめることができたのである。

そうして、このたびの旅行でえた人骨を、のちにブラックが研究した結果は、いまの中国人の祖型ともいうべきものとされた。

これをブラックは「プロト・チャイニーズ(Proto-Chinese:原中国人)」と名づけたのである。

つまりヤンシャオ文化をになった人々は、中国人の祖先と見なされた。

なおアンダーソンは、やはり¥河の流域にあるチージャピン(斉家坪)の遺跡において、彩文土器とはちがった形式の土器を発見した。

それは薄手で、全体が赤味をおび、彩色はほどこされていないが、きわめて優雅であった。

これをアンダーソンは、ヤンシャオ期に先行するものと考えた。

そして中国の土器による編年を立てるにさいし、最初にチージャ期をおいて、前三〇〇〇年代の末期とし、つづいてヤンシャオ期が前二〇〇〇年代の前半、そしてシンティエン期は青銅器時代の初期として、前二〇〇〇年ごろと設定したのである。

しかし、アンダーソンの編年のうち、チージャ期をもっとも原始的とみたのは、誤りであった。

のちに発掘が各地ですすめられるにおよんで、この種の土器はむしろ彩文土器のあとにつづくものであることが判明したからである。

4 日本人の業績 top

中国で考古学の調査にしたがったのは、けっしてヨーロッパ人ばかりではない。

日本人の学者も、さかんに各地を調査して、それぞれ大きな成果をあげていた。

なかでも鳥居龍蔵は、日清戦争の直後、すなわち一八九五年(明治二八)、人類学および考古学の調査のため、中国の東北地方の南部をあるいている。

その後も一九〇五年、○九年と調査をかさね、新石器時代から漢代にわたる遺跡をひろくしらべて、その年代の考定をおこなった。

これは東アジア考古学の幕あけともいうべき業績であった。

この間の一九〇六年から八年にかけては、夫人を同伴して、モンゴル東部の調査にもあたっている。

そこではモンゴル東部における新石器文化がするどく観察され、東北地方との相違が指摘された。

鳥居は満蒙考古学の開拓者であった。

ついで一九一〇年代にはいると、浜田耕作も東北地方南部に足をのばす。

春秋時代から漢代にわたる遺跡の様相は、ここにおいていよいよ明らかとなった。

なお一九一〇年に、日本は韓国を併合し、一一年には中国に革命がおこった。

その間、日本の進出にともなって、朝鮮および東北地方における調査は、主として日本人の学者にゆだねられることとなった。

鳥居は朝鮮においても、あるいは南部の貝塚を調査し、あるいは平壌で発掘された古墳を漢代の楽浪(らくろう)郡時代のものと断言するなど、さかんな活躍をつづけている。

歴史時代の遺跡について、とくに日本人の調査活動はめざましい。

雲崗(うんこう)の石窟は伊東忠太によつて発見され、漢代の画象石(がぞうせき)は関野貞によってくわしい調査がほどこされた。

さらに日本人の業績として特筆すべきものは、朝鮮総督府が中心となっておこなった古墳の調査・発掘であろう。

平壌における楽浪古墳は、その豊富にして豪華な遺物によって人々を驚かした。高句麗の古墳はその美麗な壁画によって注目された。

さらに浜田耕作は慶州の古墳を発掘したが(一九二一)、そこから新羅(しらぎ)時代の燦然たる金冠が発見された。

こえて一九二五年、原田淑人は楽浪の一古墳を発掘し、それが中国人の地方官、王盱(おうう)の墓であることを確認した。

発掘は精密をきわめ、しかも報告書(『楽浪』一九三〇)は着実な考証をかさねて、世界の考古学界の注目をひいたものである。

アジアにおけるヨーロッパ人の発掘は、ややもすれば成果をあせって、遺跡そのものを跡かたもなく破壊する傾向があった。

これに対して日本人の発掘は、ひとつの遺跡を綿密に掘りさげ、遺跡そのものを完全に紹介しようとするところに大きな特色があった。

すでに世は大正の末年になっている。

一九二六年、東京と京都の考古学者は、ともにむすんで「東亜考古学会」をつくった。

おりから中国でも考古学の研究がさかんとなり、北京大学にも考古学会が生まれていた。

よって両者は共同し、ここに日中の学会をむすんだ「東方考古学協会」が設立されたのであった。

協会の最初の仕事として、安陽における殷墟(いんきょ)、すなわち殷の都あとの発掘をくわだてた。

このころまで殷墟は、学者の手による発掘はおこなわれていなかったのである。

しかし、この計画は実現にいたらなかった。

殷墟の発掘は一九二八年から、中国の学者たちの手によって、中国の国家的事業としておこなわれることになった。 |

東亜考古学会の諸業績

|

そこで協会は、そのころ日本の租借(そしゃく)地となっていた関東州(遼東半島の南部)の貔子窩(ひしか)を発掘地にえらんだ。

ここには、彩文土器をふくむ新石器時代の層と、青銅器や鉄器をふくむ金石併用時代の層とがかさなっている。

しかも埋葬された人骨を計測してみると、中国人にちかいものであることがわかった。

これらの条件を総合して、中国人は新石器時代のころから、東北地方の南部にまで進出していたことが、推定されたのである。

こえて一九二八年には、おなじ関東州の牧羊城が発掘された。これは漢代の土城である。

二九年にはその付近にある漢代の塼室墓(せんしつぼ=れんがで築いた墓)の南山裡(なんざんり)を、三一年には漢代の壁画をふくむ営城子の塼室墓を、それぞれ発掘した。

やがて調査は東北の奥地にまですすみ、三三年には渤海(ぼっかい)の王城たる東京(トンキン)城が発掘された。

これらの発掘の成果は、いずれも「東方考古学叢刊」の大冊として公表され、わが考古学界の実力を世界にしめしたのであった。

これと並行し、さらにその後も日本人学者の足跡は、東アジアの各地におよんでいる。

たとえば一九三〇年、水野清一と江上波夫は、万里の長城にそったモンゴル南部の地をあるき、モンゴルの細石器文化と、南ロシアからシベリアを伝わってもたらされた青銅器文化の実態をあきらかにした。

これよりモンゴル地方の先史文化も、しだいに解明されてゆく。

しかし日本人の調査は、そのころの国際事情を反映して、中国の内地よりもその周辺、すなわち東北地方やモンゴル東部および南部(いわゆる内蒙古)の地方がおもであった。

またどちらかといえば、先史時代よりも歴史時代における遺跡の調査に主力のそそがれた感があった。

文献にしるされてはありながら、その遺跡がどこにあるか、わからなくなっているものが、日本人の手によって発見され、解明された例がすくなくない。

中国の内地においても、水野清一と長広敏雄によっておこなわれた雲岡(うんこう)石窟の調査は、その規模の大きなことと、綿密なことにおいて、世界にほこるべき業績といえよう。

やがて戦争に突入すると、考古学の調査や研究も、しだいに困難となってゆく。

そして敗戦の結果、日本人は大陸から閉めだされた。

5 ロンシャン文化 top

いっぼう中国では、殷墟の発掘がはじめられた翌年にあたる一九二九年に、その発掘のあいまに、山東省の方面へ調査におもむいたのが、わかい考古学者の呉金鼎であった。

済南から東へ五○キロばかり行くと、ロンシャン(竜山)という町がある。

その南方の城子崖というところで、呉金鼎は新石器時代の遺跡を見つけた。

ここからは、黒色に美しくみがきあげられた薄手の土器が出土して、彼の注意をひいた。

それまで知られていた彩文土器とは、まったく違った様式、製作のものであった。

そこで中国の考古学界は一九三〇年から三一年にかけ、この城子崖にとりくんだ。

殷墟の発掘において主任となっていた李済、および梁思永は、ここでも主宰をつとめた。

城子崖の遺跡は、二層をなしている。上層は青銅器をふくんで、周代のものと推定された。

下層が石器時代の遺跡である。すでにひろい集落をいとなみ、竪穴の住居がならんでいた。

住居は炉を中心として、その床は石灰によって固められている。湿度をふせぐために違いなかった。

壁面にもまた石灰で固めたあとがあった。

住居のつくりかた、そして集落のひろさ、いずれもヤンシャオ期のものよりは進歩していた。それだけではない。

集落のまわりには、東西三九〇メートル、南北四五〇メートルの規模に、高さ六メートルにおよぶ土壁がきずかれていた。

黄土をつき固めてつくったもの(板築)である。

これが石器時代につくられたとすれば驚くべきことに違いない。

ただし学者によっては、のちの戦国時代に補修がくわえられているという説を立てる者もあって、その点では疑問がのこされている。

その住民たちは農耕をいとなむかたわら、牧畜もおこなった。

もっとも牧畜は、ヤンシャオ期にもおこなわれていたことがわかっている。

それが城子崖の場合には、豚や犬のほか、馬や牛の骨も数多くあらわれていることから、牛馬の使用もさかんになっていたことが推定されたのである。

石器や骨角器もいっそう精巧になっていた。

しかも城子崖の遺跡をもっとも特徴づけるものは、やはり黒色の土器であった。

彩文土器が彩陶ともよばれるのに対して、これは黒陶と名づけられた。色彩に富む華麗さはないけれども、黒色の光沢はべつの美しさをもっている。器形をととのえるのには、ろくろを用い、彩陶にくらべると、はるかに高温で焼いた。

そこで薄手ながら、硬質のものができあがったのである。

彩陶よりも、ずっと進んだ技術によるものと考えられるであろう。

こうした黒陶をもった文化は、その最初に発見された地名をとって、ロンシャン文化とよばれる。

そしてロンシャン文化の遺跡、すなわち黒陶を出土する遺跡は、こののちぞくぞくと発見された。

しかし黒陶と彩陶とが、どのような関係にあったものか、この段階ではわからない。

やがて殷墟の発掘が、周辺の部落にまでひろげられ、彩陶や黒陶を出土する遺跡も見つかった。

その出土する層をしらべると、彩陶が下で、黒陶が上になっていた。

やはり黒陶は、彩陶のあとにつくられたものらしい。それでも相互の正確な連関は、いぜんとして疑問のままであった。

さらに中国各地の発掘がすすんだ。その結果をみると、彩陶をもったヤンシャオ文化は、主として河南省から西方の黄土台地にひろがっている。黒陶をもったロンシャン文化は、山東省から河南省を中心に、主として東方の平原に分布している。 |

黒陶

|

そうなると、黒陶と彩陶とは、それぞれ源流が別にあって、東西に対立したものではないかとも考えられるにいたった。

ただし彩陶にせよ、黒陶にせよ、これらはいわば特製の土器である。ヤンシャオ人もロンシャン人も、日常の煮たきには、灰色をした粗製の土器を用いていた。

鬲(れき)や鼎(てい)などの三足土器はこうした灰色の粗製土器としてつくられている。

しかものちの青銅器時代(殷代)になると、土器としては、もっぱら灰色のもの、すなわち灰陶(かいとう)が用いられたのである。

彩陶と黒陶、これにともなう粗製の土器、そして後代の灰陶は、それぞれどのような関係にあるのか。

土器だけの問題にしても、解明しなければならぬことはあまりにも多い。

またヤンシャオ人が、いまの中国人の祖型にあたることはすでに推定されている。

ロンシャン人はどうなのか。山東省の一角(両城)では、ロンシャン文化の早期と考えられる遺跡が見つかった。

しかも五十あまりの墓が発見され、そのなかから三十余体の人骨も出た。その頭骨は計測のため南京へはこばれた。

しかるに、この場合も日中の戦争によって災禍をこうむってしまったのである。

黒陶の文化は大きな疑問をのこしたまま、戦後をむかえた。

6 人民中国の収穫 top

人民共和国が発足してから、考古学の進展はめざましい。

大がかりな国土の開発にともなって、原始時代の遺跡もいたるところに発見された。

しかも日本とはちがって、遺跡が見つかると、あらゆる工事はいったん中止された。

学者たちを動員して、遺跡を徹底的に調査するのである。

とくに重要な意義をみとめられた遺跡は、原型のまま保存する処置がとられた。

こうした国をあげての熱意により、古来の難問も次々に解明されつつある。

原始社会の様相もいちだんと明らかになった。

ヤンシャオ文化の遺跡として発見されたものは、黄河の流域だけでも千をこえている。

それは河南から甘粛にわたって分布し、多くは河流の両岸の台地の上に集落をいとなんでいた。

生活の基本は農業であり、粟(あわ)などの栽培もおこなっている。

また豚や犬などを飼育したほか、鹿を狩り、魚をとり、また螺(ら=たにし)や蚌(ぼう=どぷ貝)などをひろって食用とした。

穂つみの鎌や斧などは磨製の石器を用い、また骨針などを用いて紡織もおこなっている。 |

|

衣類はおもに麻であった。容器としては、美しい彩陶のほか、日用の雑器として、赤味のかかった土器を用いた。

これに縄文のほどこされているものが多い。しかし、ヤンシャオ文化の時期にはまだ三足土器はなかった。

アンダーソンがヤンシャオ期とした河南省プチャオツァイ(不召寨)出土の三足土器はロンシャン期のものであった。

甘粛のチージャピン出土の土器も黒陶の地方化したものとの見解が有力である。

またヤンシャオ文化といっても、その時期によって、いくらかの相違があったことも認められる。

前期の文化は、西安の近くにあるパンポー(半坡)の遺跡によって代表される。

ここは一九五四年から五七年にかけて発掘され、新石器時代の遺跡のうち、もっとも重要なものに数えられた。

ことにパンポーでは集落の形態が明らかにされたのである。

住居は竪穴(たてあな)であるが、直径が二メートルから五〜六メートルの一般の住居がならんでいるなかに、一〇メートルをこえる大きな建物の跡があった。

まわりの小さな住居の入口は、すべて中心の建物にむかっている。

この大きな建物は氏族の公共活動のためにつくられた大家屋と推定された。

そうして居住区のまわりには、幅も深さも五〜六メートルある溝(みぞ)がめぐらされていた。

溝の北には公共の墓地があり、東には土器の工場があった。

つまりパンポーの人々は、それぞれの竪穴において、小家族を単位とした生活をおくりつつ、さらに氏族共同体をつくって、集団の生活をいとなんでいたわけである。 |

バンボーの住居址

|

墓地もまた、きちんと配列され、遺骸の頭は西にむけられて葬られていた。

死者の年齢は、三十歳から四十歳ぐらいのものが多く、子供の理葬されたものも多数ある。

これは当時の生活が、なおそうとうに苦しいものであったことを推定させよう。

|

ミャオティコーのロンシャン式土器――罐(かん)

|

ミャオティコーのロンシャン式土器――斝(か)

|

つぎにヤンシャオ文化の後期は、三門峡のミャオティコー(廟底溝)遺跡によって代表される。

この段階になると、それぞれの住居も全体の居住区も、ずっと面積が大きくなる。

石器のつくりかたも進歩し、そうした工具からみて、農耕の生産も発展したことが認められた。

このミャオティコーは一九五六年から五七年にかけて発掘されたが、そのとき新石器文化の発展を明らかにするうえで、重要な事実が発見された。

ここではヤンシャオ文化の層の上に、もうひとつの別の文化層がかさなっていたのである。

それこそ、ロンシャン文化の早期に属するもの(廟底溝第二文化)であった。

そこでは農耕もいっそう発達し、石庖丁や石鎌を用いはじめたほか、双刃の木製のスキも用いられるようになった。

家畜の数もふえている。ニワトリの骨も発見された。

土器はまだ手づくりがおもであって、ろくろを用いたものはすくない。

さらに少量ではあるが、彩陶もあった。それも薄手で、ロンシャン文化を特徴づける黒陶のつくりかたに似ている。

つまりヤンシャオ文化から、つぎのロンシャン文化にうつってゆく過渡の段階が、このミャオティコーの上層遺跡によって示されたのであった。

こうして黄河の流域では、ロンシャン文化の時代をむかえた。

三百以上の遺跡が発見され、その分布は、陝西(せんせい)から東方の海浜にまで達している。

やがて土器をつくるには、ろくろが用いられるようになり、黒陶があらわれた。

しかもロンシャン文化もまた、ミャオティコーの時期から、いくつかの段階をへて、山東省の城子崖で発見されたような、典型的ロンシャン文化へと発展してゆくのである。

いっぼう黄河の上流、すなわち甘粛の地方においては、発展のすがたは違っている。

かつてアンダーソンは、チージャの文化をヤンシャオの早期と考えた。

しかし一九五六年以来の調査により、チージャ文化はヤンシャオ文化の上にかさなるものであること、つまり新しいものであることが判明した。

それは甘粛から青海の地方にひろく分布し、手づくりの土器を用いた。

黒陶そのものではないが、その影響を多分にうけて現われた地方的な土器で、時期としては東方のロンシャン文化とならぶものと認められた。

そのほか甘粛の文化相については、新しい発見が次々におこなわれている。

遺跡や遺物の年代を明らかにするために、放射性炭素(14C)の半減期を利用する測定法が用いられるに至ったことも、注目すべきであろう。

この方法によって、たとえばパンポー(半披)の遺跡は、およそ紀元前四〇〇〇年前後のもの、と測定された。

また河南省安陽にある後崗遺跡は、三二〇〇〜三六〇〇年という測定値が出ている。

これらは、いわゆるヤンシャオ文化に属するものであるから、ヤンシャオ期はおよそ紀元前三〇〇〇〜四〇〇〇年のもの、すなわち今から五〇〇〇〜六〇〇〇年以前のもの、と推定されるわけである。

同じ方法によって、ヤンシャオ文化につづくロンシャン文化は、紀元前二四〇〇年以降と推定された。

また安陽にある殷墟の遺物のなかには、紀元前一一〇〇〜一二〇〇年と測定されたものがあった。

これは殷代後期の遺物である。殷の時代の実年代も、伝承ではなく、遺物や遺物の科学的な実証によって、明らかにすることができる日も、近くなったと言えよう。

開拓と発掘は、もちろん黄河の流域のみにとどまらない。

解放前にはほとんど手のつけられていなかった長江(揚子江)の流域から、大陸の南部にいたるまで、さらに北方の草原地・帯から、東北地区(満州)にいたるまで、遺跡の発見はつづいている。

そして、おのおのの地域に、それぞれ特徴ある原始文化が発展していたことが明らかになった。

ヨーロッパ全体にも匹敵するほどの中国大陸である。文化の様相が地域によって異なるのは当然であろう。

しかし中国民族の祖先が古くから住みつき、いわゆる中国特有の文化をいち早く形成したのは、黄河の中・下流域であった。

そこでは彩陶から黒陶の時代をへて、やがて青銅器をもちいる殷の文化へと発展してゆく。

そしてここに中国は歴史時代へとはいるのである。

top

**************************************** |