|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14

10 幻の帝国の再現――ヒッタイト帝国――

1 アマルナ文書

top

それは、ナイル川の東岸のテル・エル・アマルナ部落の近くのことであった。

外国人たちがやってきて、地表をしきりにさがしまわったり、近くになにか遺跡のようなものはないかなどと、百姓女にたずねた。

彼女は「知らない」と答えたが、外国人たちはなおもうるさく質問をくりかえし、そのうえ畑までふみあらすので、彼女はすっかり頭にきてしまった。

怒った彼女は、そばに落ちていた粘土のかけらをひろって、外国人に投げつけた。

ところが、この粘土のかけらには古い文字が刻まれていた。これがきっかけになって、たくさんの粘土板がみつかったという。一八八七年のことだった。

みつかった粘土板はアメン・ホテプ(アメノフィス)四世時代(紀元前一三七〇〜一三五〇ごろ)の、王家の記録文書だった。文書の収蔵所が発掘され、粘土板は「アマルナ文書」とよばれるようになった。

エル・アマルナはアメン・ホテプ王が新しくつくった都「アケト・アトン」の跡だったのである。

アメン・ホテプ王は、のちに「異端の王」とよばれたように、大宗教改革者だった。 |

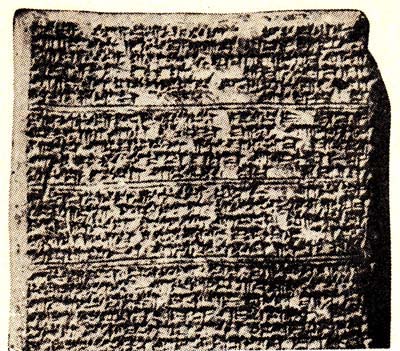

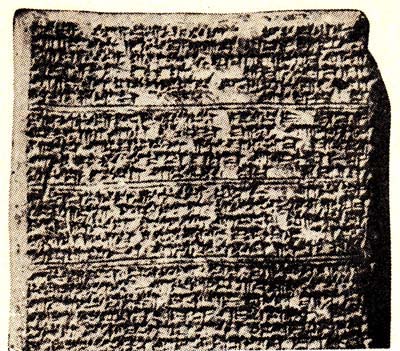

アマルナ文書(ミタンニ王からエジプト王への手紙)

|

当時のエジプトでは八百万の神々が尊崇され、ことにアメンの神が信仰されていた。

アメン・ホテプという名もアメン神にちなんだものだった。

したがって、アメンに仕える神官たちの勢力は強かった。

これらの神官たちの横暴から逃れるためもあったろうが、王はアメン信仰をすてて、太陽神アトン(アテンともいう)を尊崇した。

王は、「アクン・アトン(あるいはイクナトン)」と改名した。「アトンの光輝」という意味だった。

また首都も、アメン崇拝の中心地であるテーベから、のちのエル・アマルナの近くに移し、ここを「アケト・アトン(アトンの地平線)」と命名したのだった。そして王はみずから神官長となった。

王のアトン信仰を唯一神信仰と考え、のちのモーゼのエジプト脱出とむすびつけ、ユダヤ人に影響されて、王がそのような信仰をもつようになったのだと考える学者もある。

しかしアトン信仰は、アトンを八百万の神々の主と考えるもので、他の神々をまったく否定するヤハウェ信仰ほど偏狭なものではなかった。

百姓女の怒りが、アマルナ文書発見のきっかけになったという話は、本当だとすればたいへんおもしろい。

しかしよく知られた話だが、本当にあったことかどうかは、実際はわからない。

とにかく、この年の末ごろに、カイロの古美術商人が文字を書いた粘土板を手にいれ、高価に売ったことはたしかである。

そのうわさが百姓たちのあいだに広まったらしく、彼らは次々に粘土板を古美術商人のところにもちこんだ。

翌年には二百個ちかくも、カイロで取引きされたという。

もちろん古い遺物の売買は当時でもきびしく取り締まられていた。

しかし古美術商人のひとりが、粘土板をカイロの博物館員にみせて鑑定してもらった。

ところが、博物館員はそれを偽物だといい、博物館では購入できないとことわった。

そのため粘土板はおおっぴらに外国人に売りこまれた。イギリス人なども買ったが、オーストリア人の蒐集家のテオドール・グラーフがその大部分の百六十枚を買いこんだ。

そしてそれはのちにベルリンの博物館に収蔵された。

イギリスでは、有名な考古学者のウィリアム・フリンダース・ピートリを隊長にして、アマルナ発掘調査をすることになった。

発掘は一八九一年の末ごろから、翌年の三月いっぱいおこなわれた。

そののち第一次大戦まではドイツが、それからのちはイギリスが発掘調査をつづけた。

その結果、従来のエジプト彫刻とはちがって写実的な、美しい王妃ネフェルトイティやアクン・アトン王、王子たちの頭像などが発見された。

そしてその特異な様式から「アマルナ美術」とそれらは呼ばれるようになった。

また重要な粘土板多数が出土した。それらは王家の記録文書類で、外交文書類もたくさんあった。

粘土板に刻まれていた楔形文字は、当時解読されていたので、学者たちはすぐそれらを読むことができた。

文書の解読がすすむと、それまでよく知られていなかった当時のエジプトを中心とするオリエント諸国の外交関係がしだいに明らかになり、エジプト史の研究家をはじめ、オリエント学者たちは狂喜した。

先述したようにアクン・アトン王はアメン信仰をすてて、アトンを信仰するようになったので、アメンの神官たちは当然はげしく抵抗した。

そのため国内には種々の混乱が生じ、王はそのためにもっぱら心をつかわねばならなかった。

当時エジプトの勢力のおよんでいたシリアやカナン地方では小さな土着の王たちが、このような情勢をすばやくみてとり、次々に反乱をおこし、独立をはかった。

これらの地に駐屯していた総督などは、王に救援をこう手紙をたびたびだしている。

これらの手紙も発見され、一日一日とエジプトに不利になっていく、当時の国際情勢がよくわかる。

たとえば、イェルサレムの総督アブディ・ヘバは、

「わが主である王の足下に、七たびまた七たびひれふして」弓兵をおくってくれるようにと嘆願の手紙をおくり、

「弓兵が今年中にくればわが主である王の領土としてこの地はのこりますが、もし弓兵たちがこないならば、わが主である王の領土は失われます」と書き、

「なぜあなたは反乱者を愛し、総督を憎まれるのですか」とうらんでいる。

このアマルナ文書のなかに、ヒッタイト人の王シュッピルリウマシュが、アクン・アトン王にあてた手紙がはいっていた。

それはアクン・アトンが王位についたことを祝う手紙だった。

この手紙がみつかったために、いままで幻のように考えられていたヒッタイト帝国の存在がはっきりしてきた。

幻といったが、ヒッタイト人は旧約聖書のなかには「ヘテ人(びと)」(ヘブライ語聖書では「ヒッティム」)として、なんどもでてくる。

しかしそれは多く、あまり知られていない弱小の種族を列挙したところだった。

(「ヨシュア記」三章十節、「創世記」十五章十九―二十一節、「民数記略」十三章二十九節など。この最後の場合には「山地に住む人」としてしるされている)。

もっとも、アブラハムが彼らに「墓地がほしい」と乞うている記事(「創世記」二十三章三節)もあり、かつて、彼らがカナンの地に居住していたこともうかがえたのであった。

また「列王紀略下」七章六節には、シリア王が、イスラエルの王はヘテ人の王やエジプトの王に援助をたのんで攻めてくるのではないかと恐れる記事があり、ヘテ人の王が、エジプト王とならぶ強い王であったことを思わせている。

とにかく、このように「ヘテ人」は聖書にはたびたびでてくるが、彼らの存在は長く忘れられていた。

そしてアーチボルド・ヘンリー・セイスが、奇妙な記号のようなものが書かれている「ハマト石」について、それは文字であると主張し、ついで「小アジアにおけるヒッタイト人」という論文を一八七九年に発表し、翌年にはヒッタイト人について講演をしている。

これらの論文や講演はひじょうな評判になったが、その議論はあやしいとされ、セイスは「ヒッタイト人の発明者」とさえよばれた。

しかし「アマルナ文書」がみつかってみると、ヒッタイト人はけっしてセイスの発明したものではなく、たしかにかつて実在した人々であることが明らかになった。

しかもアクン・アトン王の時代(紀元前一三七五〜一三五八ごろ)にシュッピルリウマシュ一世という王がいたことが明らかになり、年代も王名もたしかになったのである。

2 姿をあらわすヒッタイト帝国

top

|

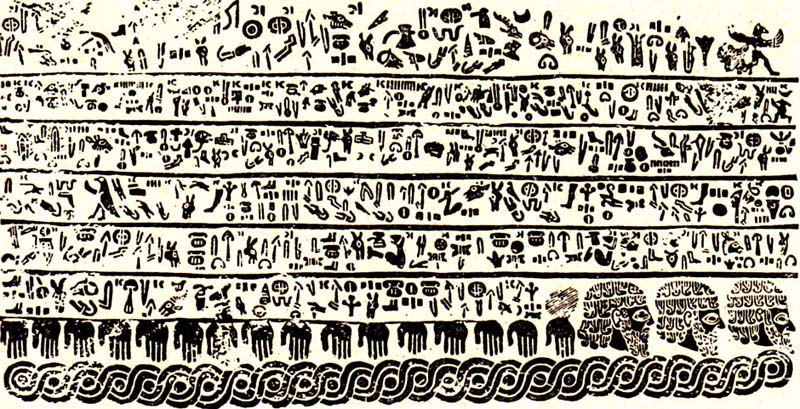

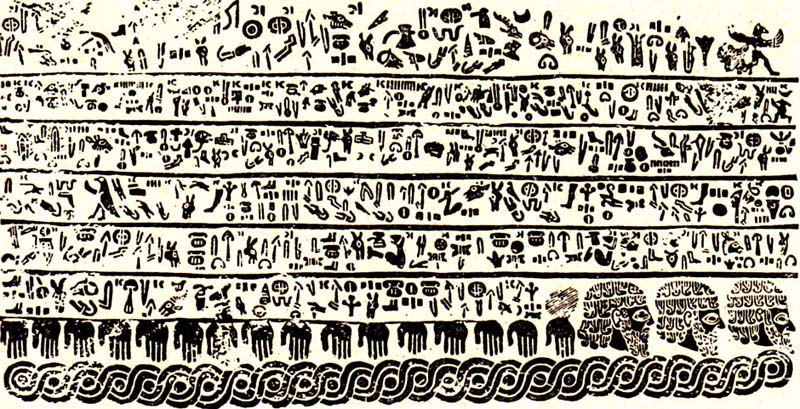

カルケミシュで発見されたヒッタイト象形文字

|

「アマルナ文書」は、ヒッタイト帝国再現の手がかりの重要なもののひとつであったが、もちろんこれひとつで、すぐにすべてがわかってしまったわけではない。

ちょうど絵合わせ(ジグソー)パズルで、複雑な曲線をもった小さな絵のかけらが、いろいろ組み合わせられて、大きな絵をしだいにつくっていくように、長いあいだにわたっての考古学者、言語学者、歴史学者たちの調査、研究、仮説などの結果がいろいろ組み合わせられて、しだいにヒッタイト帝国の存在は明らかになっていったのである。

ヒタタイト帝国が発見されていく経過には、シュリーマンのトロイア発掘などのようにわくわくするようなはでな物語はない。

しかし長い期間にわたる大ぜいの学者たちの一見バラバラにみえる研究が、しだいにひとつにつながり、ちょうど濃い霧がゆっくりと晴れあがって、うしろにある偉大なものの姿がみえてくるように、人々に忘れられてしまっていたヒッタイト帝国の姿が、しだいにはっきりと再現していく物語は、魅力もあるし、感動的でもある。

セイスが一八七九年に「小アジアにおけるヒッタイト人」という題の論文を書くきっかけになったのは、「ハマト石」とよばれる奇妙な象形文字のような記号を刻んだ石だった。

この石については早く十九世紀のはじめに、シャイヒ・イブラヒムという男が記録をのこしていた。

シャイヒ・イブラヒムというのは本名ではなく、ヨハン・ルートウィヒ・ブルクハルトというのが本当の名だった。

あの有名な歴史家のヤコブ・ブルクハルトと同じスイスの名門の出だった。

彼は東インド会社につとめる商人と称して、シリアの各地を歩きまわった。

彼は商人だというのに商売にはあまり熱心でなく、その地の言語や歴史・地理の勉強に熱中し、またさかんに旅をして歩いた。

そのためスパイと疑われたが、メッカにも行き、アララト山にものぼった。

しかし一八一七年、わずか三十三歳という若さでエジプトで急死し、イスラム教徒として葬られた。

彼はくわしい記事の、大部の日記をのこした。それは彼の死後編集されて、何冊かの本になって出版されたが、その一冊に「シリアと聖地の旅」と題するものがあった。

そのなかに、ブルクハルトがオロンテス川のほとりのハマトでみた、「象形文字の一種らしくみえる小さな図形と記号がたくさん書かれている石」についての記事があった。

この石はハマト町の市場に面した家の角のところにはめこまれていた。

この本は一八二二年に出版され、その興味ふかい旅の冒険談は人々をよろこばしたが、この記事はさっぱり注目されなかった。

その後半世紀ちかくたって、一八七〇年にオーガスタス・ジョンソンとジュサップというふたりのアメリカ人が、ハマトの町をとおり、この奇妙な石に目をひかれた。

しかしそばに近づくと、町の人々が大ぜい集まってきた。そのためふたりはスケッチをすることさえできなかった。

町の人々はこの石は神聖なもので、この石にさわると、病気がなおると考えていたのだった。

ジョンソンは帰国すると、この石のことを、ある講演会で発表した。

一八七二年の末に、当時ダマスクスにいたスコットランドの宣教師ウィリアム・ライトは、この石のことをきき知っていて、ぜひ見たいとかねがね思っていた。

運よくシリアの総督スプヒ・パシャが任地を視察旅行することになり、彼に同伴を許してくれた。

パシャは兵士をつかって強引に、この石を家の壁からはずしてしまった。

そのためあやうく住民たちの暴動さえおこりかけた。よそ者に神聖な石をわたすくらいなら、こわしたほうがよいというのだった。

しかしパシャは応分の金をあたえて住民をなだめ、またおりから大流星があったのも凶兆だと住民はさわいだが、パシャは天が祝して花火をうちあげ、自分のやりかたを承認したのだと詭弁で住民をいいくるめ、石をイスタンブールヘおくってしまった。

ライトはさいわい石膏で写しをとることを許され、それは大英博物館におさめられた。

こうしたやりかたは、たいへん乱暴だったが、人々の目にふれやすくなったハマト石は、やがてその象形文字を読みとかれることになり、ヒッタイト研究の進展に大きな貢献をした。

そのころ、エウフラテス川の右岸のイェラブルス(あるいはイェラビス)にある遺跡がみつかり、ここからハマト石と同じような象形文字を書いた遺物がたくさん発見された。

この遺跡はのちにカルケミシュ市であることがわかった。カルケミシュはヒッタイト帝国の末期の都だったところである。同じような象形文字は次々にみつかり、その分布のひろいことが人々をおどろかした。

東はカルケミシュのようにシリアの奥地まであり、西は小アジアの海岸のスミルナで発見された。

そしてそのあいだの小アジアでは各地にそれは分布していた。

この文字をセイスはヒッタイト文字と考え、その分布地をヒッタイト帝国の領土と考えたのである。

ウィリアム・ライトも彼の説を援護して、「ヒッタイト帝国とA・H・セイス教授によるヒッタイト碑文の解読」という著書を、一八八四年にだした。

しかし先述したように、彼らの説はすぐには受入れられなかった。

彼らの説を証拠だてるのに「アマルナ文書」の発見はおおいに役にたったが、本当にヒッタイト帝国の姿が明らかになったのは、その首都ハットゥシャシュの発掘がおこなわれるようになってからだった。

はじめてハットゥシャシュの遺跡をみて、その見聞を書いたのは、フランスの考古学者シャルル・フェリクス・マリ・テクシエだった。

彼は小アジアのハリュス川の岸辺にあったローマ時代の都タヴィウムの遺跡をさがそうと、そのあたりを旅して歩いていた。

そして一八三四年の七月のすえ、ボガズキョイという村のそばで大きな遺跡をみつけた。

その遺跡は、数キロメートルにもおよぶ大城壁をめぐらしていた。そしてその城壁には巨大な門が二つあった。

東門には、二メートルほどある大きな浮き彫り像がついていた。テクシエはこれを王の像と考えたため、この門は「王門」とよばれたが、今日では神像と考えられている。

他の門には南西側にライオンの前半部が彫ってあった。

テクシエはこの最盛期のアテネ市くらいあったと思われる大きな遺跡こそ、さがしているタヴィウムにちがいないと考えた。

しかし、ローマ時代と考えられるような遺構は、どこにもないことがわかってきて、彼はその考えをすてた。

そしてヒッタイト人を知らなかった彼は、これをどういう人々の遺跡と考えたらよいのか、途方にくれた。

テクシエは土地の人に案内されて、近くの岩山にある「文字の書かれ(ヤジリ・カヤ)た岩」もみることができた。

それは、一種の神殿址で、神々の像が彫られていた。

そしてそこには象形文字らしいものも彫られていた。

これはのちにわかったのだが、トゥドハリヤシュ四世(紀元前二一五〇〜二○ごろの王)の名をあらわしたものだった。 |

ハットゥシャシュ東門の神像

|

彼は一八三九年に、彼の旅行記を「小アジア記」と題して出版した。

テクシエのすぐあとにはイギリス人のウィリアム・ハミルトンがボガズキョイの遺跡を見て、彼はそれをタヴィウムの跡と考えた。

また彼はすこし北のほうにあるアランジャ・ヒュユック村の近くの遺跡をみている。

一八五九年から六二年にかけては、ドイツ人のバルトとモルトマンが、つづいてフランス人のペローが、ボガズキョイを見、くわしい報告や、見取り図などを出版している。

このほかにもこの地への旅行者が次々にでて、ボガズキョイについてのヨーロッパ人の知識はしだいにふえていった。

このボガズキョイこそヒッタイト帝国の首都ハットゥシャシュの遺跡にほかならないが、そのことが確実になったのはかなり後のことである。

一八九三年にはフランスの考古学者、E・シャントルがボガズキョイで、いわゆる「アルザワ語」で書かれた粘上板を発見している。

しかしボガズキョイの粘土板がぞくぞくと発見され、ヒッタイト帝国の歴史が明らかになってゆくのには、もうすこし時間が必要だった。

3 ヒッタイトの王たち top

ボガズキョイでたくさんの粘土板を発掘したのは、ドイツ人のフーゴー・ヴィンクラーだった。

彼はボガズキョイの発掘をするまえに、シドンの近くで発掘をしたこともあり、アッシリア学者として、よく知られていた。

彼は一九〇五年にまず、ボガズキョイに予備調査に行き、わずか三日間で、三十四個もの粘土板を手にいれた。

雨期が近づいたので、その年はそれで調査をやめ、翌年の夏にまたでかけた。

そしてひと月もたたぬうちに、重要な粘土板を、まるで奇蹟のようにみつけることができた。

それは、ヒッタイト王ハットゥシリシュ三世とエジプト王ラメス二世とのあいだでとりかわした平和条約文を記したものだった。

この条約文は、エジプトのカルナク神殿の壁に刻まれてよく知られていた。

ところが、この条約についてラメスがハットゥシリシュに書いたくわしい手紙が、粘土板に楔形文字で書かれて、発見されたのだった。

こうしてボガズキョイがハットゥシャシュであることが明瞭になったが、カルナタとハットゥシャシュとは二〇〇〇キロも離れており、また条約がむすばれてから三千年以上もたっていることを考えると、これは実際、奇蹟というほかはないではないか。

ヴィンクラーは翌一九〇七年にもまたボガズキョイに発掘に行った。そして一万枚以上の粘上板をみつけた。 |

楔形文字で書かれたヒッタイト王室文書

|

彼は一九一三年に死ぬが、一九一一〜一二年にも病をおして、ボガズキョイで発掘をおこなっている。

彼は病身のためもあり、暗く、疑いぶかく、嫉妬(しっと)心つよく、人々に好かれない性格だった。

そのうえ、粘土板とその解読にばかり熱心で、発掘作業をぜんぜん自分ではしなかった。

発掘現場の近くにある仕事部屋に閉じこもったままで、どんどんはこびこまれる粘土板を読むのに一日中かかりきりだった。遺跡にみられる建築物の構造やその測量などには、ほとんど関心をもたなかった。

そればかりか、粘土板がどこからどのような状態で出たということにさえ、あまり心をもちいなかったという。

彼の発掘調査にはこのような種々な欠陥があったけれども、多数の粘土板がみつかったことによって、ヒッタイト帝国の諸王の名前や事績がしだいに明らかになっていった。

そしてヒッタイトの歴史も、他の諸国とのあいだの外交関係も明らかになってきた。

ボガズキョイで発見された粘土板に書かれていた言葉は八ヵ国語もあった。

しかし大部分は二種類の国語で書かれていた。一つはアッカド語で、これは当時の外交語だったので、公式文書など、大部分の国事の記録はこの言葉で書いてあった。

ヴィンクラーが発掘したころ、この言葉は読めるようになっていたので、彼は粘土板がみつかるとそれを読むのに熱中したわけだった。

もうひとつは、ヒッタイト人の言葉を楔形文字で書いたものだった。

これは発掘の当時は読めなかったが、一九一五年にチェコスロヴァキアの学者フリードリヒ・フロズエーが読み解き、印欧語であり、表意文字をふくむことを明らかにした。

彼の説には反対者もあり、彼自身の誤りも小さな点ではあったが、その後大ぜいの学者が研究をすすめ、大すじにおいては誤りがないことが明らかになり、ヒッタイト研究はすすんだ。

他の六ヵ国語はそう頻繁にあらわれるわけではなく、断片的にちらほらするばかりだった。

かってのハットゥシャシュが国際都市であったことをあらわしている。

こうしてわかってきたヒッタイト帝国の歴史を、その王を中心として簡単に書こう。

紀元前二〇〇〇年ころ、小アジアでは民族移動があり、インド・ヨーロッパ語族に属する一派(のちに「ヒッタイト人」とよばれる)の人々がはいってきた。彼らは小アジアにはいる前に、どこにいたのか、わかっていない。

彼らは数ではたいしたことはなかったろうと思われるが強力で、原住民(「原ハッティ人」とよばれている)を征服した。

そして小都市国家をいくつもつくった。

ハットゥシャシュもそうした都市国家のひとつだった。

紀元前一八〇〇年ころ、クッシャラのアンタッシュ王が、このハットゥシャシュ市を征服し破壊するが、市はすぐ復興した。その後トゥドハリヤシュ一世、プナルマシュ王がでたが、その年代も、事績もはっきりしない。その後、王になったラパルナシュ(在位紀元前一六八〇〜五〇ころ)は、諸小都市国家をあわせて、一つの連邦王国にした。

ヒッタイト帝国の基礎はこうしてでき、王の名の「ラバルナシュ」はこの後、「王」をあらわす普通名詞になった。ヒッタイト帝国には貴族の会議「パンクシュ」というのがあった。

これは王権の専横を制限する機能をいくぶんか果たせたらしいことは、インド・ヨーロッパ語族らしさであろうが、王はしだいに強力になるとともに、パンクシュを無視して後継者を指名することができるようになり、この点ではオリエントの専制王にちかい性格をもつようになる。

つぎのハットゥシリジュ一世(紀元前一六五〇〜二○ころ)は、帝国の領土をひろげるために、南方のアレッポへ征服をすすめたが、病をえて、これを中止した。彼の遺言がのこっているが、それを「君主学の書」とよぶ人もある。

王は無能な息子をしりぞけて、孫のムルシリシュを後継者にさだめ、質素にパンと水で暮らし、酒は老年になるまで飲むな、老年になったら飽きるほど飲んでよいなどと、さとしているのである。

ムルシリシュ王(紀元前一六二〇〜一五九〇ころ)は先王の遺志をついで、アレッポを占領し、ついでエウフラテス川にそって下り、バビロンを攻め、古バビロニア王国を滅ぼした。

しかし王室内に争いがおこったため、彼はバビロニア支配をあきらめて帰国したが、帰着すると一族のものに暗殺された。

その後、四人ほどの王が知られているが、その時代は王、貴族、神官が王位をめぐって勢力争いをし、親や兄弟の肉親殺しも横行した。

しかしやがてテリピヌシュ王(紀元前一五二五〜一五〇〇ころ)が王位につくと、王位継承法や諸法令集をだし、この混乱をおさめた。テリピヌシュ王ののち、名もよくわからず、事績のほとんど知られない王が数代つづく。 |

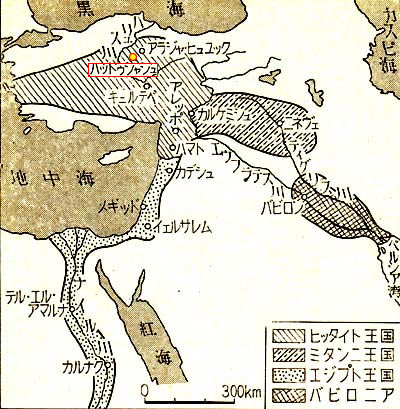

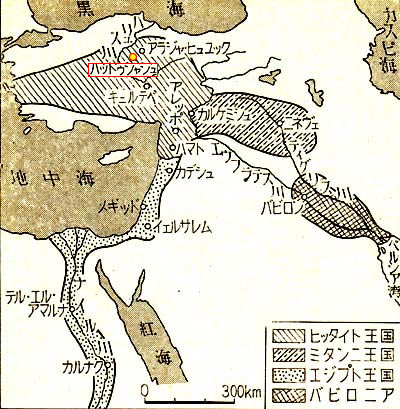

紀元前1400年頃のオリエント

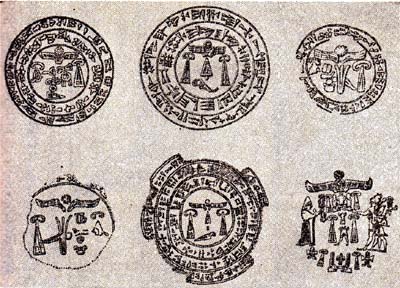

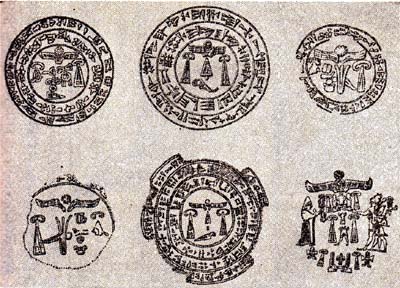

ヒッタイト帝国の文書におされた諸王の印章

|

そのころ東隣のフルリ人のミタンニ王国が最盛期をむかえていた。

またエジプトはトゥトメス三世がさかんに遠征軍をおこし、シリアに進出した。

ことにメギッドの戦い(紀元前一四八〇ころ)で勝利をえて、シリアを獲得した。

アッシリアとヒッタイトは、トゥトメス三世に朝貢(ちょうこう)した。

トゥトメス三世をついだのは、その子アメン・ホテプ二世で、それをついだのは、トゥトメス四世だった。

彼はミタンニに使いをだし、王女をむかえ、王妃とした。

極端な近親結婚をおこなって、王家の神聖性を強調していたエジプト王家で、このようなことは注目してよい。

たぶん、この間にトゥドハリヤシュ二世やハットゥシリシュ二世、トゥドハリヤシュ三世などのヒッタイトの諸王が、シリアの国境まで勢力をのばしてきており、またアッシリアの勢力も強くなってきたため、エジプト王はミタンニとむすび、これらの諸国に対する防衛をミタンニにさせようとしたらしい。

トゥトメス四世の子アメン・ホテプ三世も、ミタンニの王女を後宮にむかえいれている。

また彼の子アメン・ホテプ四世(アクン・アトン)の妃のネフェルトイティも、ミタンニの王女らしいといわれている。

アクン・アトンをついだのは養子のツタンカーメン王である。

「アマルナ文書」にはミタンニの王トゥシュラッタがアメン・ホテプ三世におくった手紙がある。それは、

「あなたは私の父とひじょうに親しかったが、いま私たちは父の代よりも十倍も親しい。だから兄弟であるあなたは、私の父にくださったよりも、十倍も私に金を送ってくださるように……」というずうずうしい無心状だった。

しかし、こういうずうずうしい無心状は、トゥシュラッタだけでなく、バビロニアの王なども送っていて、いくつもある。バビロニア王カダシュマン・ハルベなどは、金ばかりでなく、妻をくれと無心している。

しかしミタンニの王女を妃にくれといったのは、むしろエジプトのほうだったらしい。

「アマルナ文書」にはヒッタイト王シュッビルリウマシュ一世(紀元前二二七五〜三五ころ)の、アクン・アトンの即位を祝う手紙があったことは先述した。

このシュッビルリウマシュは偉大な王だった。決断力をもって勇敢に戦い、ついにミタンニ王国を征服した。

しかし彼は強い戦いの人であるばかりか、賢明な政治家でもあった。

征服地の人を奴隷とはせず、結婚政策などでたくみにあやつり、味方につけた。

ツタンカーメン王はまえに述べたように、二十歳にもならずに死に、子供がなかった。

未亡人になった王妃は、シュッビルリウマシュの名声をきいて手紙をよこした。

「私の夫がこのたび亡くなりました。しかし王には王子がございません。

あなたにはたくさん王子がおありだとうかがいます。

そのおひとりを私にくだされば、私の夫になり、エジプト王になっていただきたいのです……」

シュッピルリウマシュは意外な申し出におどろき、使いをだして、エジプトのようすをさぐらせた。

王妃はさらに手紙をよこして、

「なぜからかっているなどとお思いなのですか。私はほかの国にはぜんぜん手紙などだしておりません。ぜひ王子をください……」とふたたび乞うた。

王は決心して、王子をエジプトにおくった。しかしエジプトに着くまえに、反対派のために王子は暗殺されてしまった。

この事件を我々が知っているのは、シュッビルリウマシュ王の息子、ムルシリシュ二世(紀元前一三三四〜○六ころ)が自分の功業をくわしく書きのこしたさいに、父王の事績を書きしるし、それがのこったためだった。

4 馬と鉄 top

アクン・アトン王の宗教改革、ツタンカーメン王の若死に、そのようなことがつづき、王家の威令が弱くなったエジプトでは、アモンの神官の力を利用して、ある将軍が反乱をおこし王位につき(ハルエムヘブ王)、新しい王朝をひらいた(紀元前一三四五)。

これが第十九王朝である。その後エジプトはふたたび国力を回復し、シリア、パレスティナ遠征を再開した。

そのためエジプトは、シリアに進出してきていたヒッタイト帝国との戦いが避けがたくなった。

両国はこうしてオロンテス河畔のカデシュでついに大戦をすることになった。

エジプト王ラメス二世とヒッタイト王ムワタリシュは、おのおの約二万の兵を率いてここであいまみえた。

この戦いの情況と経過は、エジプトのカルナク、ルクソル、アビドス、アブ・シンベルなどの諸神殿に、ラメスの勝利をたたえる詩として石に彫りこまれている。

ほかにパピュロスに書いたものものこっている。

それは誇張し、ラメスの勝利のようにのべているが、どうも彼はムワタリシュの計略にまんまとはまって大打撃をうけ、やっとのことで脱出し、命びろいをしたらしい。

そしてラメスはダマスクスまで軍をひいた。

その退却中に、ヒッタイト王から和平をこう手紙がついたことになっている。しかし戦後、ヒッタイトはシリアの中・北部を確保し、エジプト人とむすんでいたアムル国がヒッタイト側についているから、どちらかといえばヒッタイト側か勝利であったことは確かであり、おそらく和をこうたのも、エジプト側からであったろう。

ムワタリシュ王のあと、その息子ウルヒ・テシュプが王位をついで、ムルシリシュ三世となったが、叔父のハットゥシリシュを攻めて失敗し、逆に王位を奪われた。叔父はハットゥシリシュ三世と号した。 |

戦うラメス二世(アブ・シンベル神殿の浮き彫り)

|

彼はウルヒ・テシュプの生命は奪わず、追放しただけだった。

このハットゥシリシュ三世とラメス二世のあいだに取りむすばれた条約が、さきにヴィンクラーがみつけて書いたものだった。

長い条約で、詳細な規定があり、ボガズキョイのものは後半が失われているが、両国の不可侵と、防御同盟を約束したものだった。

この条約をむすんだのち、ラメスはハットゥシリシュの王女を王妃にむかえた。

当時のオリエント世界の二大勢力が手をむすんだ結果、オリエント世界には平和がおとずれ、それは七十年間つづいた。

カデシュの戦いでヒッタイト軍に勝利をあたえたのは、軽戦車のおかげだった。

調教した馬にひかせる戦車は、ヒッタイト人の発明ではなくもちろん、エジプト軍にもあった。

しかしヒッタイト軍のは、とくに改良がくわえられていた。従来のぶざまな板車輪でなく、六本の輻(や=スポーク)の車輪が二つつき、優美な外観のとおり、軽やかでスピードがあった。

彼らはこういう戦車で、戦車隊を編成して、戦闘したのである。

馬を飼い、その馬に乗ったり、戦車につけて戦うことは、紀元前一五〇〇年前後にはじまった。

それがどこではじまったのかは、よくわからない。ヒッタイト人、フルリ人、カッシート人、ヒクソス人のどれかのところで、はじまったらしい。

ヒッタイト人もこのなかにいれられているが、たぶん彼らは、馬の飼育をよそから学んだ。

ハットゥシャシュでみつかった粘土板のなかに、「馬学案内書」とよばれるものがあり、馬の飼育法について書かれているが、そのなかで馬を飼育しているのはフルリ人である。

しかしそのフルリ人も、馬の飼育の発明者かどうかはわかっていない。

馬を飼育しはじめた人々は、このようによくわからないが、馬にひかせる戦車を改良して完成したのは、ヒッタイト人であった。これが彼らの戦力をなしたのだった。

もう一つヒッタイト人の戦力の源については、鉄器のことがよく強調される。

たしかに鉄はアナトリア地方に産し、そこでは製鉄術もはやく発達していて、ヒッタイト人侵入以前の紀元前二〇〇〇年ころから、鉄の剣がおこなわれていた。

アランジャ・ヒュユックの青銅器時代初期の王墓から出土したものは、その代表的な遺物で、金製の立派な柄のついた鉄剣で、当時アナトリアに進出していたアッシリア商人の居留地カネシの遺跡(キュルテペ)出土の粘土板に、金の五倍、銀の四十倍もしたとある金属は、たぶん鉄のことであろうとされている。

またエジプトの王は、ヒッタイトの王に鉄器をほしいと手紙をだして、断わられている。

これらのことからヒッタイト時代でも鉄器が貴重品だったことはわかる。

しかしその鉄器が当時、石器や青銅器より鋭利、堅牢だったという証拠はない。

むしろ青銅器よりもろかったと考える学者もある。鉄器がのちに有利になるのは、安価に大量にできるようになったためだった。

貴重品扱いをされていたのでは、安価でも大量でもなかったわけである。

カデシュでは勝利をえたがヒッタイト帝国は、このころから衰微にむかう。

紀元前十三世紀の終わりごろ、ギリシア本土にドリア人の移住があり、これに追われた先住者のなかには、小アジア、アナトリア地方にはいりこむものもあった。

また東部地中海沿岸も諸民族に荒らされた。

その結果、ハットゥシャシュは侵入してきた人々のために落とされ、火をつけられた。

はげしい火が何日も燃えつづいたらしく、遺跡に大火の跡がみられる。

こうしてヒッタイト帝国は紀元前一二〇〇年ころ滅んだ。

しかしヒッタイト文化の余燼(よじん)はその後シリアの地で、カルケミシュを中心にして、紀元前七〇〇年ころまでのこったが、アッシリアに滅ぼされてしまった。

そして、ふたたび発見されるまで、ヒッタイトは二千年以上も人々からほとんどまったく忘れられていたのである。

top

**************************************** |