|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

13 14

9 殷王朝の都を求めて――殷墟の発掘史――

1 甲骨文字の発見

top

いまから七十年まえ、すなわち一八九九年、わが明治三十二年のことである。

そのころ、清(しん)朝の首都であった北京の町なかで、しきりに薬屋をまわって歩いている男があった。

「竜骨(りゅうこつ)をみせてくれ」

それはマラリアの良薬といわれていた。もちろん「竜」という動物が存在するわけはない。

だから竜の骨といっても、じつは地中からほりだされた骨の化石なのであった。

これを煎(せん)じて飲めば特効があるという。

そのころ北京でいちばんの学者であり、国子監祭酒(こくしかんさいしゅ)という職、いまでいえば最高の大学の総長に当たる王懿栄(おういえい)が、マラリアに悩まされていた。

そこで竜骨を用いたのである。薬屋をまわっていた男は、王の弟子で、劉顎(りゅうがく)といった。

字(よびな)は鉄雲という。

しかし劉鉄雲とて学者であったから、やみくもに竜骨をあさっていたわけではない。

じつはさきごろ求めた竜骨をみると、骨の上に何やら字のようなものが刻まれているのに気づいた。

「やはり、文字らしい」

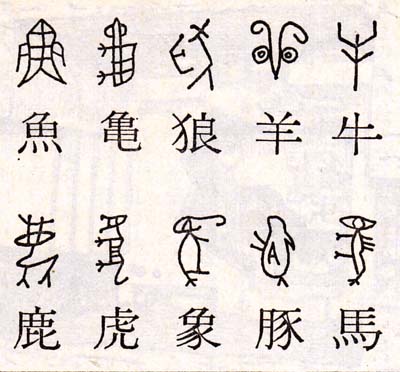

いったい中国の古い文字は、篆書(てんしょ)とよばれていて、いまでも印刻などに用いられている。

しかし篆書は字体がかたく、書きにくいので、別に隷書(れいしょ)という字体がつくられた(秦の始皇帝のとき)。

その隷書から、いまも私たちが普通に用いている楷書や草書が生まれたのである(行書の生まれるのは、さらに遅れる)。

ところで篆書(てんしょ)の前にも、もっと古い字体の文字があった。

周代(前十二〜三世紀ごろ)の青銅器や石碑などに刻まれた文字であって、金文(きんぶん)とか、金石文とかよばれる(文とは、文学の意)。

|

|

|

|

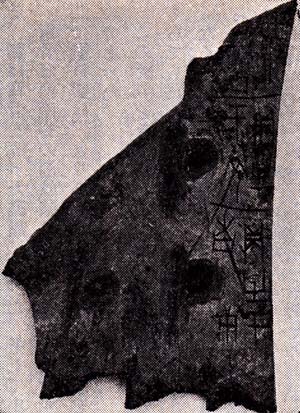

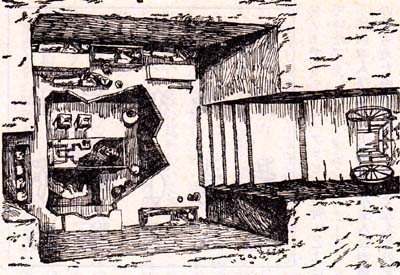

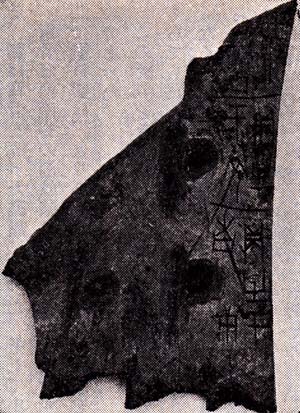

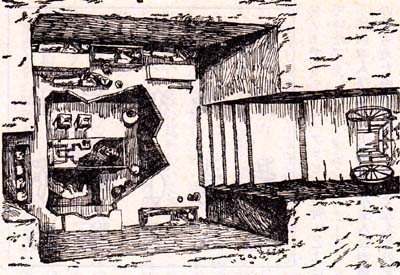

甲骨文字を刻した獣骨 |

文字が竜骨に刻まれたものは、この金文に似ていたのである。そうして王懿栄も、金石文にかんする大家であった。

そこで劉は、例の骨をさっそく王の病床に持っていった。

王もまた高熱に苦しみながら、骨の上の刻みが金文などより、もっと古い文字らしいことを認めた。

もしそうならば、一大発見である。

劉は竜骨を売った薬屋に走った。そして出所をたずねた。

竜骨は河南省の湯陰(タンイン)県あたりの畑から出土するという。しかしくわしい出所はわからない。

そこで劉鉄雲は、とりあえず北京じゅうの薬屋をまわって、文字の刻んである竜骨を求めて歩いたのであった。

この評判をきくと、さっそく骨董(こっとう)商がうごいた。

商人たちも、文字のある竜骨を、王や劉がいくらでも買うことを知って、その出どころをさぐって歩いた。

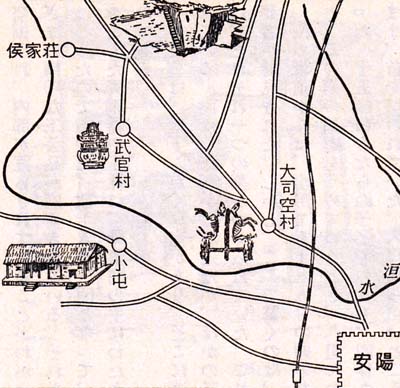

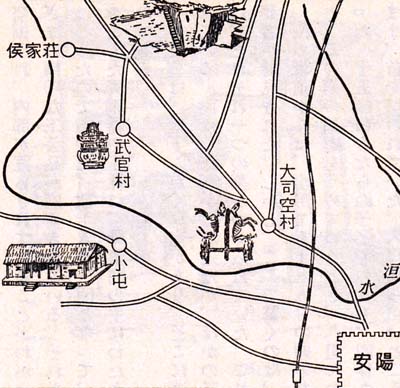

そして本当の出土地が、湯陰県ではなく、おなじ河南省でも安陽(アンヤン)県の効外の小屯(しょうとん)であることが、つきとめられた。

そこはむかしから「殷虚(いんきょ)」、すなわち殷の都のあとと伝えられていたところであり、司馬遷の『史記』(項羽本紀)にも「殷虚」についての記述がある。

しかし、その地をみつけた骨董商(范維卿)は、貴重な竜骨を独占しようとはかり、やはり湯陰県の出土だと称していた。

こうして文字のある竜骨は、王懿栄と劉鉄雲のもとに、ぞくぞくと集められた。

ふたりは、その文字をしらべていったが、そのなかには殷の王名らしいものが見える。

そこで竜骨は殷代の遺物であり、その文字は殷代の文字であると確信するにいたった。

ところで竜骨の実体は、亀の甲や、牛の肩胛骨(けんこうこつ)などであった。

よって竜骨の文字は、のちに亀(き)甲獣骨文字、あるいは略して甲骨文字とよばれるようになる。

ともあれ中国における最古の文字であり、漢字の源流となった甲骨文字は、このようにして発見されたのであった。

年があらたまって一九〇〇年になった。清朝では光緒(こうしょ)二十六年である。

この年、中国では義和団の乱がおこった。

それが北京に進入し、列国の公使館地域を包囲して、排外をとなえたところから、八ヵ国(日英米仏露伊独墺)の連合軍の攻撃をうけるに至る。

清朝の宮廷や政府は、たちまち西方へ難をさけた。

八月、連合軍は北京に入城した。憂国の士たる王懿栄は、義勇兵をひきいて、これを防いだ。

しかし、とうてい敵対することはできない。

これまでと知った王懿栄は、毒をあおいだ。死にきれない。

すなわち「絶命の詞」を壁にしるし、走って井戸に身を投じた。

清朝の大官として、ただひとり国難に殉じたのである。

2 『鉄雲蔵亀』の出版 top

このとき劉鉄雲は上海へ旅行していた。しかし北京の変をきくと、さっそく立ちもどった。

そして私財を投じ、難民の救済に力をつくした。

聞けば、政府米をおさめた倉庫をロシア軍がおさえているという。

ロシア人は米をたべない。そこで劉は、その政府米をロシア軍から安く買い入れ、難民に売った。

同胞をすくうための義挙であった。これが後に、彼の命とりになろうとは、もとより知るよしもない。

不幸な戦乱も終わると、劉鉄雲は恩師なきあと、亀甲獣骨をあつめることに熱中した。

そうして一九〇二年には、王懿栄のあつめた甲骨干余片を、その遺族からことごとく買いとった。

いまや劉が蔵する甲骨は、五千片をこえた。

つぎの仕事は、それらの甲骨をたんねんに整理して、拓本をつくってゆくことである。

そうした劉のもとを、たまたまおとずれた日本人があった(一九〇二年十一月十日)。

大阪朝日の記者で、中国文化に造詣のふかかった内藤湖南(虎次郎)である。

内藤は鉄雲が、へんなものを机の上にならべて、拓本をつくっているのを見た。

亀の甲だということであった。ここで甲骨文字がはじめて日本人の目にふれたわけである。

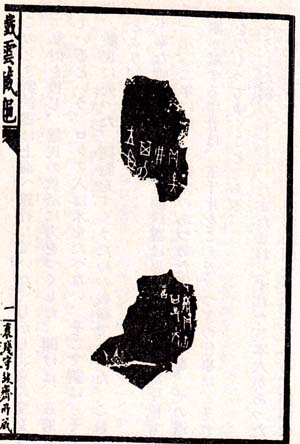

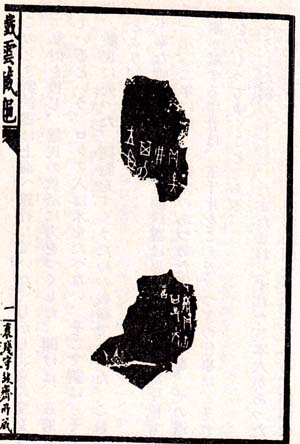

翌一九〇三年、劉鉄雲は、その所蔵にかかる亀甲獣骨のなかから、文字の多く刻まれているもの千五十八片を選び、その拓本を印行した。

これが『鉄雲蔵亀』である。甲骨文字が世上に公表された最初の出版であった。

この本において劉は、甲骨文字の解読もこころみているが、もちろんまだ十分なものとはいえない。

なにしろ、甲骨文字そのものが発見されてから四年しかたっていないのである。

ひとたび『鉄雲蔵亀』が刊行されると、甲骨文字はにわかに世の脚光をあびた。

小屯の出土現場では、農民たちが「竜骨」を見つけだして、ひともうけしようと、あらそって発掘に精をだした。

骨董商たちも、つぎからつぎへと小屯にのりこんだ。

やがて外国人の宣教師たちまでが、甲骨に目をつけて買い求めるようになる。

悪がしこい商人は、にせものをつくって売りつけた。

ふつうの甲骨に、しかるべき文字を刻みこんで、高く売りつけたのであった。しかし、そうしたブームのなかで、しずかに甲骨文字そのものの研究にうちこむ学者もあった。

清末における金文学の大家として有名な孫詒譲(そんいじょう)も、その一人である。

孫は『鉄雲蔵亀』に接すると、その金文にかんする薀蓄(うんちく)をかたむけて、甲骨文字の解読にとりくんだ。

そして翌年には早くも『契文(けつぶん)挙例』を書きあげた。

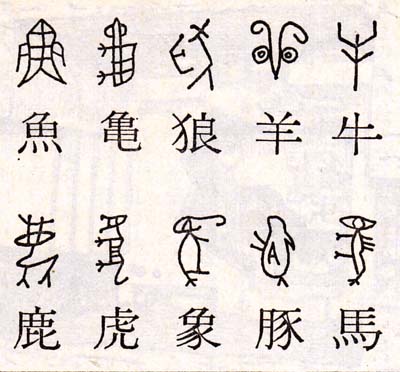

これは甲骨文字の研究として、最初の業績である。 |

『鉄雲蔵亀』

|

孫の着実な研究によって、もはや甲骨文字による記録が、殷の歴史をしらべるうえに欠かせぬものであることが明らかとなった。

いっぼう劉鉄雲は『鉄雲蔵亀』の刊行をなしとげると、つぎには小説の執筆にとりかかっている。

それも、ふつうの小説ではない。すでに劉は清朝の役人に取りたてられていたが、そこで知った官界は、にごりきったものであった。

おまけに役人どもは、上下を問わず、事なかれ主義に終始している。これでは国家はどうなることであろう。

といっても鉄雲は、そのころ動きはじめた革命運動には賛成できない。

孫文のような男は、民衆を煽動して、金をまきあげるようなものに思われた。

それやこれやを考えると、だまってはいられない。そうして書きはじめたのが、そのころの世相を皮肉った小説『老残遊記』であった。

はじめは雑誌に連載されたが、一九〇六年には単行本となって出版された。

しかし、このような劉鉄雲の生きかたは、敵をつくった。

一九〇八年、さきに義和団の乱のとき、彼のとった行動が告発された。

そのため、夢にも思わなかった政府米私売の罪状のもとに、新疆省(東トルキスタン)に流されてしまったのである。

その翌年には、流刑地で中風にかかり、そのまま生涯をおわった。五十三歳であった。

王懿栄も、劉鉄雲も、非命にたおれたのである。しかしそのまいた種は、やがてゆたかな実りをみせる。

鉄雲が死んだ年(一九〇九、明治四二)には、甲骨が日本へもわたり、その実物をもとにして、中国古代史の大家たる林泰輔(東京高等師範学校)が『亀甲牛骨につきて』の論文を発表した。

ここで林は亀甲牛骨が「殷の王室に属した卜人(占ない師)のつかさどった遺物であろう」と論じている。

甲骨文字の実体は、しだいに明らかになってきた。

林の研究をさらにおしすすめたのは羅振玉(らしんぎょく)であった。

羅(ら)は少年のころから古文物に興味をよせ、長じてからは西洋の近代科学、とくに農業の書物に親しんだ。

そうしたところから北京において、京師大学堂農科大学(のちの北京大学農学部)の監督に任ぜられた(一九〇九)。

しかも若いときからの金石文の研究は、いぜんとしてつづいている。

劉鉄雲とも交際していたし、その『鉄雲蔵亀』には序文を書いた。

それほどの人だから林の論文を読むと、すっかり感激した。

これからは自分でも甲骨文字の研究に没頭する。

そして翌年(一九一〇)には『殷商貞卜(ていぼく)文字攷(こう)』を刊行した。

商とは、殷人がみずから称した国名であり、貞卜とは、うらないのことである。

ここで羅は、甲骨文字の出土地が小屯であり、そこは史記にいう「殷虚(墟)」にほかならぬごとを、はじめて指摘した。

また甲骨文字のなかから多くの殷王の名を発見して、それが確実に殷の王朝の遺物であることを述べている。

ついで羅振玉は、弟子たちを小屯の殷墟に派遣した。

これまでの人々は、骨董商があつめてきたものを買っていたのである。

それだけでは不十分だと考えた羅は、実際に現地で求めようとしたのであった。

そして甲骨文字ばかりでなく、殷墟から出土した遺物のさまざまなものを入手することができた。

研究の手は、ここで殷墟にまで達した。 |

小屯風景

|

それが一九一一年の春のことであった。しかるに、その年の十月、中国には革命がおこってしまったのである。

いわゆる辛亥(しんがい)革命であった。北京は大さわぎとなった。

革命の波が北京までおよぶようになれば、もはや研究などつづけることはできない。

3 ふたりの学者 top

羅振玉(らしんぎょく)は日本に、何人かの友人をもっていた。

そのころ京都にも帝国大学が設立され、文科大学(いまの文学部、明治三九試置)には内藤湖南や狩野直喜、小川琢治らが、教授としてつらなっている。

いずれも中国の問題を専攻し、しばしば中国におもむいて、羅とも親交をむすんだ人たちであった。

いま北京が動乱にさらされるかも知れぬというときに、これら京都の旧友たちが羅振玉をまねいたのである。

こうして革命の年(一九一一、明治四四)のすえ、羅振玉は家族をともなって、京都におもむいた。

門弟の王国維も同行した。もちろん羅が精力をかたむけてあつめた甲骨の類も、おびただしい蔵書も、ことごとく日本へはこんだ。

これから羅振玉は、異邦の友情にめぐまれつつ、しずかな古都の環境のなかで、およそ八年間、研究に専念する。

一九二一年、故国では中華民国が成立して、清朝はたおれた。

しかし新しい中国の政権をにぎったものは、袁世凱(えんせいがい)をはじめとする軍閥である。

動乱はしばしばおこった。一九一四年には世界大戦が勃発する。

日本も参戦し、山東半島にあるドイツの軍事基地(青島=チンタオ)を攻めた。

中国の内外は多事であったが、京都の書斎は平和そのものであった。

その間に羅振玉は、甲骨の拓本を整理し、編集して、『殷虚書契前編』などの写真集を出版した。

日本の写真版(コロタイプ印刷)はきわめてすぐれていたから、さきの『鉄雲蔵亀』(石版印刷)とは見ちがえるほど鮮明に、甲骨文字がうつしだされた。

さらに羅振玉は、その研究をまとめて『殷虚書契考釈』を書きあげた。

これは従来の甲骨文字にかんする研究を、集大成したものであった。

そうして、この書におさめられた卓見の多くは王国維の研究によっていたのである。

一九一五年(大正四年、民国四年)、羅振玉に京都をはなれ、故国への旅に立った。

その主たる目的は、小屯の殷墟をたずねることであった。

殷墟は夏の初めであった。麦の穂はよく伸び、稲もすくすくと育っていた。

畑のなかに足をふみいれると、小さな亀甲や獣骨が、いちめんに散らばっていた。

この地をはじめて学界に紹介したのが、羅振玉である。

しかも学者として、はじめて甲骨の出土している状況を、その目で見て殷墟の地をその足でふんだのである。

その夜、羅は興奮のために、しばらくは眠れなかった。

そして不幸な旧友、劉鉄雲のことに思いをはせるのであった。

こうして殷墟から、ふたたび日本にもどった羅振玉は、いっそう奮いたって甲骨学の研究につとめた。

いっぼう王国維も、おなじ年に故郷へかえり、羅とともにいったん日本へもどっているが、あくる一九一六年の初めには、ついに京都を去って、上海(シャンハイ)へむかった。

それからの王国維は、上海において、イギリスの経営する大学(倉聖明智大学)の教授をつとめること七年あまり、その間に中国の古代史、とくに殷代や周代にかんする研究を次々に発表して学界の注目をあつめた。

そのさい、甲骨文字についての彼の造詣が十分に生かされたことはいうまでもない。

それまでは『史記』などに伝えられている殷代の歴史がはたして事実であるかどうか、疑う人もすくなくなかった。

しかし王国維は『史記』などにおける殷王の系譜を、甲骨文字にあらわれた王名と照らしあわせ、古い伝えが必ずしもまちがったものではないことを実証した。

かつ『史記』における誤りを訂正した。また殷の王朝においては兄弟の相続が多いことも指摘している。

古代史の研究は、こうして飛躍的な発展をとげた。

やがて一九一九年(大正八年、民国八年)には、羅振玉も帰国して天津(テンシン)に住みついた。

この年の中国には、いわゆる五・四運動がおこっている。

五月四日、北京における学生の排日デモにはじまって、やがてデモの波は学生から労働者一般市民をつつみ、全土の主要な都市にもおよんでいった。

文学界でも革新の空気が高まっており、いわゆる文学革命がすすんでいた。

一九二一年には中国共産党も成立した。

二四年、孫文のひきいる中国国民党は、広東において第一次全国代表大会をひらき、国共合作を決定した。

しかしこのような動きも、清朝の遺臣をもってみずから任ずる羅振玉や王国維には、無縁のものであった。

一九二三年の夏、王国維は北京にうつり、宣統帝につかえる身となる。

宣統帝溥儀(ふぎ)は、いうまでもなく清朝最後の皇帝であった。

革命によって退位したものの、そのときの約束により、なお紫禁城にあって清朝の遺産をまもり、皇帝を称することを認められていたのである。

いまや王国維は名のみの皇帝に侍する宮廷学者となった。

ところが翌年十月、革命軍閥の馮玉祥(ふうぎょくしょう)が北京に侵入してきて、宣統帝を紫禁城から追いだした。

宣統帝は日本公使館に避難し、やがて天津の日本祖界のなかにうつる。王国維の宮廷づとめも、一年あまりで終わった。

しかも、その名声は高い。

北京には、アメリカが設立した清華学校(いまの清華大学)があった。

二五年、王国維はそこから教授として招かれる。いったんは辞退したものの、宣統廃帝のすすめによって就任した。

そうして一九二七年をむかえた。かつての少壮学者も、五十の坂をこえていた。

この年も王国維は、講義と研究とをしずかにつづけていた。

ところが六月二日、清朝の離宮におもむくや、そこの池に投身し、突如として自殺してしまった。

何のための死であったか、わからない。清朝の遺臣として宣統帝のゆくえを心配し、とくに遺書にあったごとく、

「この世変にあい、義としてふたたび辱(はずか)しめらるるなし」と、命を絶ったものと考えられている。

ともあれ、もっともすぐれた古代史学者はこうして永遠に去ったのである。

4 殷墟の発掘 top

一九二八年(昭和三年、民国一七年)、蒋介石のひきいる国民革命軍は北京の軍閥政権(張作霖)を倒して、中国全土の統一を達成し、南京に国民政府が樹立された。

ところでこの年まで、殷墟の発掘はおこなわれていない。

その当時までの中国には考古学という学問が発達していなかったからである。

中国人の考古学者も生まれていなかった。

しかし外国人学者の動きは、すでに活発となっている。

一九二〇年代の初めから、中国のあちこちで、ヨーロッパ人の学者が、考古学や人類学の部門において貴重な発見をしていた。

宣教師のリサンは、中国の北方で旧石器時代の遺跡を発見した。

地質学者のアンダーソンは、河南省や甘粛省で新石器時代の遺跡を発掘し、彩陶を発見した。

さらに周口店では、有名な北京原人(シナントロプス・ペキネンシス)の化石が発見されている。

日本人の考古学者による活動も、二〇年代には目ざましくなっている。

そのころ日本領となっていた朝鮮では、平壌において漢代の楽浪郡の遺跡が、次々に調査され、発掘された。

それは世界の学界が注目したほどの、綿密な科学的調査であった。

半島南部の慶州では、新羅(しらぎ)の遺跡が調査された。

一つの古墳からは見事な金冠が出土し、世間をおどろかした。

このような気運に動かされて、中国でも、自分たちの祖先がきずいた偉大な文化を、中国人自身の手で明らかにしたい、と考えるようになった。

そのために中央研究院が北京に設立され、歴史語言研究所が開かれた。

研究所には考古学も一部門として設けられ、アメリカ留学から帰った李済がその中心となった。

そうして研究所は、まず殷墟の発掘にとりかかったのである。

安陽県の小屯の北の丘に、はじめて発掘の鍬が入れられたのは、一九二八年十月十三日のことであった。

発掘の主任は董作賓(とうさくひん)であり、二ヵ月前から安陽におもむいて、発掘すべき場所を検討していた。

しかし中国人にとって、科学的な発掘は最初の経験である。第一年目の発掘は、思うように進まなかった。

期間も一ヵ月と限られていた。つづいてつぎの年は、二回にわたって発掘をおこなった。

そうして三回の発掘により、不十分ながらも、いくつかの成果をえたのである。

収穫は甲骨が四干六百三十六片、ほかに土器や石器や青銅器が多数あった。

なかでも、完全な形の亀甲が四枚、それも全面に文字の刻まれているものが発見されたことは、関係者をよろこばせた。

従来の甲骨は、いずれも断片ばかりだったのである。

董作賓は、この四枚の大版をくわしく研究し、そのなかから貞人(占ない師)の署名を見つけだした。

また甲骨文字の書かれた年代をしらべていって、それが五期にわけられることを知った。

つまり甲骨文字のすべてにわたって、殷代のどの時期につくられたものか、わかるというのである。

偉大な発見であった。

さて発掘は一九三一年の春に再開され、これから順調に、しかも大規模にすすめられた。

参加する学者もふえていった。

李済(りさい)や董作賓のほか、梁思永(りょうしえい、梁啓越の子)、郭宝鈞(かくほうきん)、また大学を出たばかりの石璋如(せきしょうにょ)や夏鼎(かてい)らも、次々に参加していった。

発掘は小屯を中心としたが、しだいに周辺の地域にも調査の手はのばされてゆく。

殷(いん)の都の規模は、小屯だけではなく、その周辺にもおよんでいたことが、わかってきたからである。

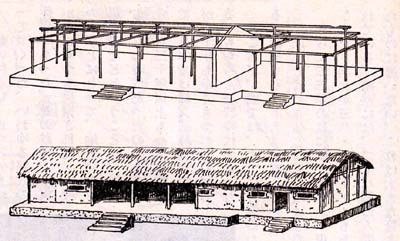

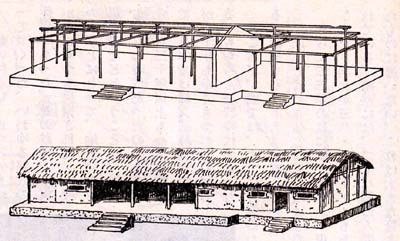

小屯(しょうとん)では一九三二年から三三年にかけて、殷代の宮殿の跡が発見された。

それは敷地の土壇をしっかりと突き固め(版築)、その上に礎石をならべて、柱を立てたものである。もちろん木造であって、屋根は草ぶきであったと思われる。

その長さは三〇メートルにもおよぶものもあったから相当な大きさの宮殿であった。

草ぶきの家では、現代人の目からみれば宮殿としていかにも粗末である。それでも殷の人々にすれば、驚くべき偉大な建築であったに違いない。 |

殷の宮殿復元図

|

一般の住居は、地中に穴をほってつくった、いわゆる竪穴(たてあな)の住居であった。

その跡も、小屯からいくつも発掘された。

一般の人々にとって、地上に家を建てるなどということは、思いもよらぬ時代だったのである。

今から三千年以上も前の時代で、日本では縄文式時代がこれから千年ちかくもつづくのである。

もちろん石器時代であった。

ところが、殷では、すでに青銅器がつくられていた。それも、すばらしく精巧な青銅器である。

器形もバラエティに富んでいる。祭器のセットもあり、酒器のセットもあった。

すべてが三千年以上も前の作品とは思えぬほどの、見事な美術品であった。

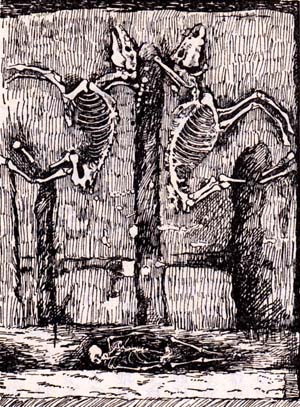

さらに三三年の秋には、小屯から東南およそ二キロのところにある後崗(こうこう)で、殷代の大墓が発見された。

南北が三八・六メートルもある大きな墓であった。しかも北の墓道には馬車がうずめられている。

墓室には、二十八個の人間の頭蓋骨がころがっていた。犠牲として、頭を切りとられたものに違いない。

これは大きな驚きであった。

これほどの大墓がある以上、小屯の周辺も、もっと調査しなければならぬと関係者は考えた。

そうして発掘はいよいよつぎの段階へはいった。 |

殷の青銅器――卣(ゆう=酒つぼ)

|

5 殷代の墓をほる top

殷墟の遺跡は、墓でも住居でも、掘りすすめれば、すすめるほど、人々の驚きをそそっていつた。

それは、おびただしい人骨の出現であり、おそるべき人命の軽視であった。

一九三四年の十月から、梁思永を隊長とする調査隊は、小屯の西北にあたる侯家荘から、東方の大司空村にいたる一帯をしらべた。

そして翌年の十二月までに、三回にわたる大規模な発掘をおこなって、十の大墓と、千におよぶ小さな墓を発見した。

なかでも一〇〇一号と名づけられた侯家荘の大墓は、墓室の面積が四六〇平方メートル、深さ一二メートル、まさに最大のものであり、さながら地中のピラミッドであった。墓全体の平面は「亞」という字の形をしている。

ところが発掘をすすめてゆくうちに、すでに盗掘され、内部が荒らされていることがわかった。

こういう大墓には、青銅器や玉器(ぎょくき)など、さまざまの精巧な工芸品が副葬されている。それを知った人々は、発掘隊のすきをねらって盗掘をはじめたのであった。数十人が一団となって、小銃などで武装したものまであった。 そうして盗みだした青銅器や玉器は、骨董商の手にわたされ、海をこえてアメリカや日本に売りさばかれたのである。 |

|

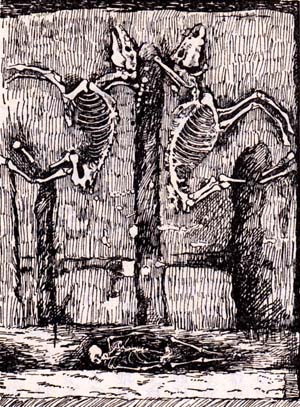

さて墓は、地下ふかく墓室があり、そこに達するまで東西南北に、四つのひろい墓道がつくられている。

南はなだらかな坂道だが、ほかの三方は階段であった。

そして北の道と西の道とには、それぞれ一つの墓がつくられていた。

これは殉葬(じゅんそう)者のための墓と考えられた。東の道にも殉葬者が発見された。

しかし、ここで驚くのは、まだ早い。

南の坂道からは、全部で五十九人分の頭のない人骨が見つかったのである。

調査をすすめると、この南の墓道をうめてゆくとき、八組にわけて、首を切りながらうずめていったことがわかった。

十五歳にもならぬ子供の骨も、四体あった。

若い人たちは、背なかで両手をしばられたまま、首を切られていた。 |

大墓内部の想像図

|

入口にちかいところには、おとながうずめられていた。手はしばられてはいないが、みなうつぶせになっている。

そこで、首を切るときひざまずかせ、うしろから首を切ったものと推定された。

墓室の中央は、盗掘されたときにすっかりこわされていて、こまかいことはわからない。いちばん底のところには七×六メートルの槨室(かくしつ)がつくられていて、そのなかに主人公の遺骸をおさめた木棺がおかれてあった。

その棺の下には、さらに小さな穴があり、武装した兵士と犬とがうずめられていた。

槨室の四隅と、墓室の四隅とにも、やはり兵士と犬とがうずめられている。

墓室の床にも、殉葬の者がみとめられ、この大墓の全体には、七十三人分がうずめられていたことがわかった。

ほかの大墓でも、ほぼ同じような状況である。

一人の主人公をほうむるために、多数の人間を犠牲としてささげている。

墓の大きさ、豪華さからみても、これらの大墓は殷王の陵墓に違いない。

それにしても、なぜこのようにたくさんの犠牲をささげたのだろうか。わからない。

おそらく死んだ王も、そのまま地上から去ったわけではなく、霊魂はどこかに残って、おそろしい力を発揮すると考えられたのであろう。

殉葬者たちは、その死後も王の霊魂に仕えるようにと、ほうむられたものに違いない。

霊魂は墓のなかで、生前と同じように生活できるようになっていたわけである。

首を切られた人たちは、王の霊魂をいっそう力づよくするために、そなえられたものであろうか。

この世へは二度と帰れないように、からだを分断されたのであろうか。

ともかくこれらの人たちは、戦争による捕虜か、奴隷のような身分のものだったのであろう。

死後にも一人前の生活をすることが許されていない。

犬がうずめられているのは、どういうわけなのか。

いろいろ考えてみると、犬はすべての動物のなかで、いちばん人間に親しんでいる。もっとも忠実である。

また人間よりも目が見え、耳がきこえ、鼻がきく。

むかしの人たちは、犬がふしぎな力をもっていると感じたのかも知れない。

古代エジプトでも、犬は「アヌビスの神」とよばれ、死んだ人の霊魂を、あの世にみちびくものとされていた。

殷代の人々も、犬は死んだ主人公の霊魂をまもり、かつ、あの世にとどける役目をはたすものと考えたのであろう。

神にそなえものをすることを、漢字では「獻」「献」と書く。ここでも犬をささげたことが、字の上にあらわされている。

ところで、侯家荘における大墓のまわりには、たくさんの小さな墓が、規則ただしく並べられてあった。

そこに葬られたものは、頭がなかったり、胴体がなかったり、いずれも無残な骨ばかりである。

大墓のなかにうずめられた犠牲の人たちの、のこりの骨をうずめたものもあろう。

また王の死後、まつりをおこなったとき、あらためて犠牲にそなえられた人たちをうずめたものもあろう。 |

動物をあらわす甲骨文字

|

そうして東方の小司空村や大司空村の一帯には、中型や小型の墓がずらりと並んでいる。

中型の墓には、青銅器などを副葬したほか、数名の殉死者がうずめられていた。

おそらく身分の高い人の墓であろう。小型の墓は一人をほうむっただけで、副葬品もおもに土器であった。

青銅器を入れたものはすくない。これは平民の墓であろうか。

いちばん粗末なものは、適当な穴をほって、むしろにくるんだ死体を入れただけ、それでも枕もとには、土器の盆がおいてあった。

これは羊の足などを供えるための盆である。

おもしろいことに、こうした中型や小型の墓にも、大部分のものには底の中央に穴をほって、やはり犬がうずめられてあった。

墓にほうむったのは、人間や犬だけではない。馬だけの墓もあった。

戦車と馬と大とを、あわせてほうむった墓(車馬坑)もあった。

また、象の墓もあった。象と人(飼育者)とを、いっしょにほうむったものもあった。

殷の宮殿には、象も飼われていたと考えられる。

殷墟の墓は、じつにさまざまの問題を提供してくれたのであった。

6 殷の都城のなか top

陵墓の発掘をひとまず終えた調査隊は、一九三六年の春から、ふたたび小屯において、住居址の発掘にしたがった。

こんどは前とちがって、徹底的にしらべようという。

一部分を発掘するのでなく、表面の土を片はしから全部はがしてゆき、殷代の住居地をそのままあらわそうというのであった。

調査は、この年に二回、そして翌三七年の春と、三回にわたっておこなわれた。

その結果、五十ちかい地上の住居と、五百ほどの竪穴が発見されたのである。

遺跡の中心と考えられるところには、宮殿を建てるためにつくったものと同じような土の壇があった。

しかし、その上には家が建てられたようすはない。

よって、そこは祭場であり、まつりや重要な儀式のおこなわれたところと推定された。

土の壇のすぐ北には、穴があって、たくさん甲骨が藏されていた。

なかには何枚もの甲骨がつづってあるものもあった。

小さな穴をあけて、ひもを通すようになっている。

しかも重要な卜辞(ぼくじ=占いの言葉)や記録などが刻まれている。

これらの甲骨は、まさに殷代の書物にあたるものに違いない。

これを蔵した穴は、書庫といえるであろう。こうした書庫は、いくつもあった。

その一つからは、完全な亀甲が二百枚以上も、かさなったまま発見された。

南方にゆくと、いままでに知られた地域とは、変わった特色のあることが認められた。

そのあたりには、水溝が縦横につくられている。建物の跡があるまわりに、たくさんの墓がつくられている。

侯家荘の大墓のまわりと、同じような状況であった。ただ大墓がなくて、建物の跡がならんでいるのである。

これらの建物をしらべていって、また驚かされた。

礎石をおくところには穴をほって、そこに犬をうずめてあった。牛や羊の骨もあった。

これらは建物をきずくにあたって、犠牲とされたものに違いない。それだけではなかった。

武装した兵士をうずめた穴もあったのである。大墓における殉葬と同じなのだ。

いったい、こうした建物は、何だったのか。

建物のまわりの墓群をほると、いっそうすさまじい。首を切られた人間の墓が、ぞくぞくと出てくる。

北部だけで、二十七の墓に百二十五人分、中部は七十七の墓に三百七十七人分がうずめられていた。

また北部では、完全なからだのまま五人いっしょにうずめられた墓が五つ、子供ばかり十五人を二つの墓に入れたもの、人間ひとりと青銅器をおさめた墓ひとつ、器具だけ入れた墓ふたつ、犬と羊の墓がひとつずつ、そうして馬と車をおさめた墓が五つあった。

中部からは人間と馬とをうずめた墓が発見された。これらは、どういう墓だったのか。

学者たちは考えた。全部の墓群にうずめられた人数からみて、これは軍隊をうずめたものであろう。

北部は戦車隊である。おそらく二百人ほどの部隊であろう。中部は歩兵隊である。

おそらく四百人ほどの部隊であろうか。どちらも隊長もろともうずめられたのである。

おびただしい人員を犠牲にささげた建物は、祖先の霊をまつる宗廟(そうびょう)であったに違いない。

軍隊は、その霊をまもるために、部隊そっくりが犠牲としてささげられたのであろう。

ただし、これらの軍隊は、戦争でとらえられた捕虜を神にささげたものと考える学者もいる。

宗廟と、そのまわりの墓の謎は、まだ完全に明らかになっていない。

それでは水溝は何のためにつくられたのか。

これには幹線と支線とがあり、底には細かい砂が敷きつめてある。

しかし水を流したあとはないから、水道ではない。学者たちは、ここでもいろいろと考えた。

そうして地中の排水のためではなかったかと推定するにいたった。

この宗廟の地域は土地が低いし、傾斜もゆるい。

だから雨のあとなどでは、地中に水がたまって湿気が強くなる。

それを避けるために水溝をつくったのではなかろうか。

殷代の人々が、すでに排水の施設まで考えていたとすると、驚くべきことである。

水は、農耕にとって、もっとも重要である。この水を支配する技術を、殷代の人々は会得していたのだろうか。

三千年以上も前でありながら、農耕の技術もそうとう高度に発達していたことが想像されるのである。

さて小屯の大規模な発掘によって、殷の都のようすがこれまでになくはっきりとわかった。

しかし、それも南北三〇〇メーキル、東西一〇〇メートルの範囲にしかすぎない。

そのなかに祭場があり、宗廟があり、北方には王宮や一般の住居があった。これらは地域ごとに垣をめぐらし、都の全体をかこんで城壁がめぐらされてあったものと想像された。

そして城外にあたる侯家荘や司空村にも、陵墓があり、住居の跡があった。

つまり都城をかこんで、村落があったわけである。

発掘の範囲をもっとひろげれば、いっそう明らかに殷代の都城と、その生活の実態がうかがえるようになるであろう。

一九三七年(民国二十六年、昭和一二年)の春まで、殷墟の発掘は十五回にわたった。

しかし、この十五回までで発掘は中止されてしまった。

それだけではない。発掘によってえた遺物も、安全ではなくなつた。調査も、研究も、困難になった。

それは、この年の七月に、日本との戦争がはじまったためである。日本軍が攻めよせてきたのであった。

7 戦火に追われて top

すでに日本は一九三一年の九月、東北地方(満州)に兵を進めて、これを占領し、あくる三二年三月には「満州国」を建設していた。

その元首にむかえられたのが、宣統廃帝溥儀(ふぎ)である。

はじめは執政という名称であったが、三四年三月の帝制施行とともに皇帝になった。

羅振玉もまた「満州国」にうつり、参議から監察院長を歴任している。

殷墟の発掘がさかんにおこなわれているとき、殷墟の発見者は、その輝かしい業績をのこしたまま、学界を去り、さらに中国をも去っていたのであった。

この間にも、発掘と並行して、出土した大量の甲骨の整理と、拓本とりなどの作業は順調にすすめられていた。

まず、一九三四年の発掘(第九回)までに出土した甲骨が整理され、編集して、出版という段取りに到達した。

そうして原稿となったのが『殷墟文字 甲編』であり、ここには三百余枚の図版が入れられた。

三七年の春には校正刷り(ゲラ)も出た。

しかるに、その三七年の七月、日中戦争がはじまったのである。

戦火はたちまちのうちに拡大し、殷墟のある河南の平原にもおよんだ。

もはや発掘どころではない。遺物の類も、日本軍の進撃をさけて、安全なところに移さねばならなくなった。

八月には、上海(シャンハイ)も戦場と化した。

そして『殷墟文字』を印刷する商務印書館の工場は、上海にあったのである。

出版は不可能になった。南京の爆撃もはじまった。

発掘の主体となってきた歴史言語研究所は、資料をまもるために、南京から長沙にうつった。

甲骨の類も、また長沙に送られた。

そして国民政府も、日本軍が南京へ迫るにともなって、まず武漢へ、ついで重慶へと、うつっていったのである。

しかも長沙とて、安全ではない。研究所と甲骨類は、さらに広西(カンシー)省の桂林へ、そして一九三八年の春には雲南省の昆明へと移動した。

商務印書館は香港(ホンコン)にうつった。そこでもういちど写真をとりなおし、印刷にかかった。

一九四〇年の秋、ようやく『殷墟文字』はできあがった。

この図録のために、中心となって編集にあたったのは、董作賓(とうさくひん)である。

しかし董は昆明にいる。せっかく書物ができあがっても、実物を手にすることはできなかった。

おなじ年、すでに官途をしりぞいて旅順に隠棲していた羅振玉(らしんぎょく)は、故国の不幸をよそに死去した。

七十五歳であった。

その翌年が一九四一年である。十二月八日、日本は米英に宣戦を布告し、西太平洋の全域において作戦を展開した。

イギリス領の香港も、日本軍の攻撃をうけた。商務印書館も大きな被害をうけ、完成していた『殷墟文字』も戦火のなかに消えうせた。

しかも不幸な戦争のさなか、学者たちは黙々として、いつ日の目をみるかわからない甲骨の整理に、いそしんでいたのである。

十五回の発掘で、甲骨は二万五千片ちかくに達していた。

しかし何回もの移動で、こわれやすい甲骨は、砕けてパラバラになってしまったものが、すくなくない。

せっかく復原して、つなぎあわせたものも、こなごなになってしまった。

おまけに湿気のために、かびてボロボロになる始末である。

そうして一九四五年をむかえた。日本は降伏し、平和は回復された。

研究所も、甲骨も、あくる四六年の秋には、南京に復帰した。ここで三回目の印刷がはじまるのである。

受難のすえ学者たちの苦心は一九四八年、ようやく『小屯・殷墟文字 甲編』として、刊行されたのであった。

発掘をはじめて以来、十九年の歳月がすぎていた。

しかも不幸が終わったわけではない。日本への抗戦がおわると、つぎにむかえたのは国共の内戦であった。

国民政府は失政がつづき、共産党はいよいよさかんとなる。

四九年十月には、中華人民共和国が成立し、国民政府は大陸を追われて、台湾に落ちのびた。

政府の移動とともに、甲骨はまた動かされる。研究所も、李済や董作賓らの学者も、台湾にうつった。

こうして、さきの甲編につづく『小屯・殷墟文字 乙編』上中下三冊は、一九五三年までのあいだに、台湾において刊行されたのである。

しかし甲骨文字以外の資料、とくに陵墓や住居遺跡についての詳細な報告は、一部を除き、まだ公刊にいたっていない。

ところで安陽における殷墟は、いったい殷の歴史のなかで、いつごろの都の跡なのであろうか。

伝説によれば、殷の王朝は、初代の湯(とう)王から盤庚(ばんこう)までの十八代に、五回の遷都をおこなったという。

そして盤庚から最後の紂(ちゅう)王までの十二代は、大邑商(安陽の殷墟)に都していたという。

その殷墟が発掘され、そこが盤庚(ばんこう)後の都のあとであることが明らかとなった。

つまり殷墟は、殷代の後期に属する。甲骨文字も、この後期になって、はじめてあらわれるのであった。

それでは、安陽より以前の殷の都は、どのあたりにあったものなのであろうか。

その文化はどのようなものであったのか。

この問題をきわめるには、さらに多くの土地をしらべねばならない。

その仕事は人民中国の手によっておこなわれつつある。

8 早期殷文化の発見 top

中華人民共和国が発足すると、早くも翌一九五〇年には考古研究所が設立された。

これは中国科学院に属し、考古学の国立の中央機関として設けられたものである。

それとともに、政府は法令を発して、珍奇なる文物や図書の国外への持ちだしを禁止し、ならびに保護を加えることを明らかにした。

遺跡の発掘や調査は国家の事業とされた。考古学者の養成が急速にすすめられたことはいうまでもない。

考古研究所がまず手をつけた仕事は、やはり殷墟の発掘であった。

小屯の王宮跡や、侯家荘の陵墓などは、解放前に発掘がおこなわれていた。

しかし、どこを掘ったのか、正確な実測図などは、台湾に持ち去られてしまっている。

このままで掘れば、古い発掘と重複することにもなりかねない。

そこで中心部を避け、周辺の部落に鍬を入れることにした。

北方の武官村では、大墓を掘りあてた。大墓における凄惨な殉葬のさまは、すでに知られている。

しかし新しい発掘に加わった人たちは、あまりにもおびただしい人骨に、あらためて驚きの目を見はったのである。

大墓のなかからだけでも、殉葬(五体の完全なもの)が四十五人、頭骨だけのもの三十四個、そして動物が五十二をかぞえた。

周辺の小墓からは、そのときに調査したものだけで、百五十二人分の骨があらわれた。

殷王の陵墓の姿は、この科学的調査によって、いよいよ明らかとなった。

そうして戦前に発掘された大墓は十をかぞえ、今回のものをあわせると十一になる。

いわゆる殷墟に都した王は十二人あるうち、最後の紂王は別のところにおもむいて死んでいるから、殷墟にほうむらるべき王の数と、大墓の数とは、ぴったり一致する。

どの大墓が、どの王をほうむったものか、今後の調査と研究によって、たしかめられるかも知れない。

安陽における調査は、その後も一九五三年から五四年にかけておこなわれた。

そして大司空村において、百六十六の小墓と、別に車馬坑が、また十の住居址が発掘された。副葬品や殉葬品として、青銅器や玉器や、たくさんの土器が出土した。

それらの遺物の特徴から、墓群のつくられたのは殷代も末期にちかいと推定された。

とくに注目されたのは、車馬坑である。

従来の発掘でも、車馬は出土している。

しかし車がどのような構造をしていたか、明らかにされていない。

それを今回の発掘では、はっきり車と馬の姿を掘りあげたのである。馭者もともに葬られていた。

さて殷代の文化に対する探索は、安陽のほか、各地でつづけられている。

まず河南省の輝県においては、一九五〇年の秋から調査がはじめられ、三回にわたる発掘によって、この地の遺跡が安陽より古いものであると推定された。

殷の前期あるいは中期の遺跡の発見は、学界が待望していたところである。 |

大司空村の車馬坑

|

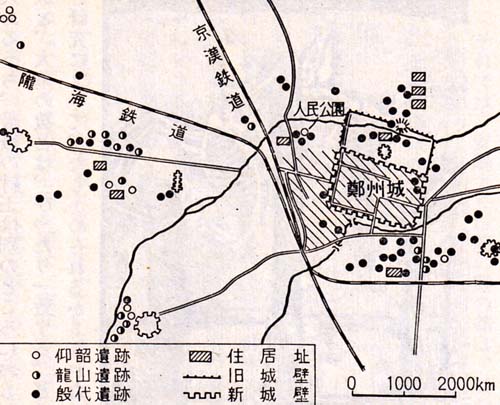

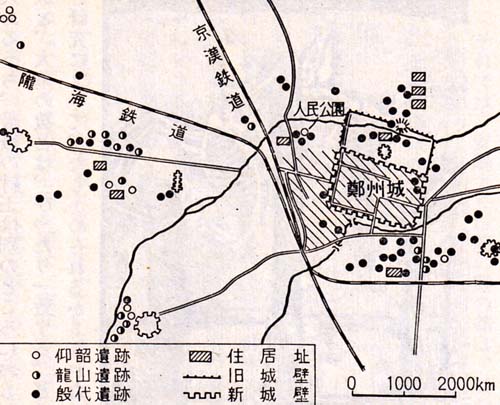

その願いは、はからずも鄭州においてかなえられた。

人民共和国になって、鄭州は河南省の省都とされた(以前は開封)。

交通の要衝であるばかりでなく、工業都市としても発展している。

すでに一九五〇年から翌年にかけて、市の郊外から殷代の遺物が発見され、やがて市中の各地にも古い遺跡のあることがわかってきた。

そうしたところに五三年からは都市の拡張工事がはじまった。工事がおこなわれれば、遺跡も破壊されることになろう。

市の発展のためとはいえ、先人の遺産をうしなうことは、国家の損失である。

こうして一九五四年十月から、中央と省と市と、うって一丸となった調査がはじめられた。

その効果はあった。ここに殷墟より以前の王都のあったことが、実証されたのである。

それだけではない。鄭州では、殷代の城壁まで発見された。

いまの鄭州城は、戦国時代につくられたものの名ごりである。 |

|

ところで一九五四年、その東方に道路をつくっていたとき、土塁をけずったところから、いくつかの銅器が出てきた。

翌年の春にも、土塁の下から銅器があらわれた。よって市当局は、ただちに工事を中止し、専門家の調査をまった。

すると、四基の竪穴式の墓が発見され、なかから銅器が出てきた。

しかも殷墟のものより古い形式である。土塁をしらべてみると、突きかためて積みあげたもの(版築)であった。

そのなかには殷代の早期のものと考えられる土器片をふくんでいた。

これは殷代の構築にちがいない。調査隊は、土塁のつづきを追った。

そして五六年には、ほぽ全体の姿をたしかめた。

それは、いまの鄭州城とほとんど同じほどの規模で、北方を長方形にめぐっている殷代の城壁なのであった。

全面積が三・三平方キロにおよぶ殷の王城の跡が、その城壁とともに、姿をあらわしたのであった。

いつごろの都であったのか、そこまではまだ明らかでない。

しかし鄭州では、住居址や墓群はもちろん、銅器や土器の製作所も見つかっている。

水溝のあったことも確認されている。

さらに一、二片ではあるが、甲骨文字よりも古い字体の文字を刻んだ骨まで発見された。

もう一つの「殷墟」が町ぐるみ出現するのは、もはや時間の問題であろう。

top

**************************************** |