|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

13 14

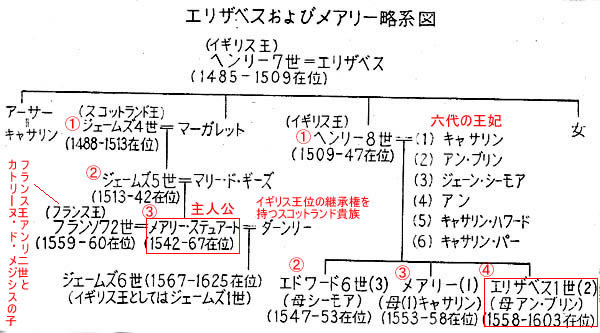

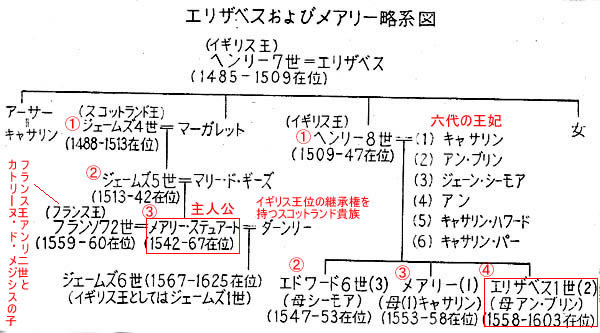

世界の歴史7 ルネサンスの時代

10 悲劇の女王メアリー・スチュアート

1 宿命のライバル

top

|

ルネサンス的教養を十分に身につけ、フランスの王妃、それからスコットランド女王として最高の地位にもついた一世の美女が、よりによって断頭台上で、なぜ命を落とさねばならなかったか?

これはその悲劇のささやかな物語である。

メアリー・ステュアートはスコットランドの王、ステュアート家のジェームズ五世(在位一五一三〜四二)と、フランスの貴族マリー・ド・ギーズとのあいたに生まれた。

それは一五四二年十二月、父王の死のまえ数日のことであり、彼女は揺籃(ゆりかご)のなかからすでに女王であった。

彼女だけが無事に成長した子供であっだから。

そしてメアリーの祖母はイギリス王家のチューター家の出であり、したがって彼女はイギリス王位の継承権ももっていたわけである。

そこでイギリス王ヘンリー八世は、その王太子エドワードとメアリーを婚約させて、イギリス(当時はイングランド)とスコットランド両王国をひとつにしようと考えた。

しかしこれはスコットランドの親仏的な勢力によって失敗に終わり、逆にメアリーはフランスの王太子フランソワとむすばれ、フランソワは「婚姻による王冠」、すなわちスコットランドを共同で統治する権利をえた。

メアリー獲得に負けたヘンリー八世のあと二代おいて、この王とアン・ブリンとの娘エリザベスがイギリスの王位についた(在位一五五八〜一六〇三)。

ところがヘンリーとアンとの結婚は、ローマ教皇が認めていないので、旧教徒の立場からは、エリザベスは庶子にすぎない。

したがってイギリス内外の旧教勢力は、エリザベスよりもメアリーのほうが、正統なイギリス女王の資格をもつと考えていた。

またメアリーが旧教徒であるのに対し、エリザベスは父ヘンリー八世の政策をうけつぎ、イギリス国教会を確立させた新教派の中心人物である。

こうしてエリザベスとメアリー・ステュアートとは、宿命的に対立していたわけだ。

ところで、フランスの王家とむすばれたメアリーは六歳のころから、スコットランドを母の摂政(せっしょう)政府にゆだね、フランスで育てられたが、それは滅びゆく騎士道のロマンティックな残光が輝き、ルネサンス学芸の花が咲いていた宮廷である。

色白く面長で、栗色の毛、瞳が美しいメアリーは音楽やダンス、馬術などにすぐれ、数ヵ国語を身につけた娘に成長していった。

当時の詩人たちは口をそろえて賞(ほ)めたたえている――。

「メアリーほど、フランス・ルネサンスの女性の理想像をそなえた女性はない。」

一五五八年四月、メアリーは結婚したが、夫の王太子フランソワはまだ十四歳、青白い病身の少年であった。

そして一五五九年七月、フランス王アンリ二世の急死、フランソワの即位(フランソワ二世)によって、十六歳のメアリーは早くも王妃の座についた。

それはいわばメアリーの地位が絶頂をきわめたときかもしれない。

スコットランド女王、フランス王妃、イギリス王位継承者……。

しかしそれは束(つか)の間のことであった。

イギリス側の軍事・外交上の成功は、スコットランドとフランスの接近を後退させるとともに、一五六〇年七月のエジンバラ条約によって、メアリーはイギリス王位への要求をすてることとなり――ただしフランソワもメアリーも不満で、心からこれにしたがうつもりはなかったが――当時のイギリス女王エリザベス一世の地位は一応の安定をみるにいたった。

一方、一五六〇年十二月フランソワ二世は、わずかな治世ではかなく世を去った。

生前すでに政治上の実権は、母后で摂政のカトリーヌ・ド・メジシスに、とくにギーズ家一門ににぎられ、フランソワ王は角ばった無器用な筆跡で署名するだけであったが……。

メアリーにとって、心身ともにひ弱い少年との結婚生活を幸福とはいえないであろうが、一方、二人の仲がむつまじくなかった、という推測も行なわれていない。 |

数奇な運命をたどったスコットランド女王

メアリー・スチュアート

|

フランソワ二世が最後の息をひきとると、年下の前王妃は年上の前王妃のあとに、すなわちメアリーはカトリーヌのあとに、ひきさがらねばならない。

しかもつぎの王シャルル九世も幼く、カトリーヌは摂政をつづけている。

メアリーに残された地位は、いまではスコットラッド女王のみである。

去りがたい愛着をふりきって、一五六一年八月スコットランドに帰国するメアリーは、カレーの港を離れるときいった。

「さようなら、フランスよ、もう二度とおまえを見ることができない気がします……。」

たしかにそれは真実となった。

2 女ごころ top

当時スコットランドでは、ジョン・ノックス(一五〇五ごろ―〜七二)を中心として、カルバン主義の宗教改革が行なわれていた。

野蛮と狂信と憎悪とが渦まくなかへ、旧教徒でフランスじこみの優雅な女王が帰ってきたのだ。

若さと美しさのあふれた女王に対して、貧しく狹く未開の国……。

しかし彼女の関心は当代の大問題よりも身近な楽しみにあったし、国民の宗教に干渉するつもりはなかった。

フランス好みの宮廷生活のなかで、この陽気で気品に満ち、感受性に富み、人びとを魅了してやまない女王は、数年のあいだ、どうやら無事に王国の統治につくした。

一方、イギリスとスコットランドに、いずれも夫をもたぬ二人の女王が存在することとなった。

一五五八年からのエリザベスの治世を歓迎した国民に、失望があったとすれば、それはかずかずの候補者が――他国の王族、名門の貴族などが――あったにもかかわらず、女王が結婚にふみきらないことであった。

そしてこの二人の女王の仲は表面的には悪くはない。

メアリーは九歳ほど年長のエリザベスを姉と呼んで、たがいに文通し、情愛と誠実とを約束する言葉を取りかわしているし、エリザベスがメアリーの小さな肖像を金のくさりで身につけていたこともあった。

しかしそれらは、二人のこえられない溝をおおいかくしているだけかもしれない。

イギリスとスコットランドとのひさしい対立、メアリーがエリザベスに代わるべき王位継承者であり、エリザベスに反抗する旧教徒がメアリーをいただこうとしていること――二人のあいだには、こうした政治的、宗教的な対立のうえに、女の争いが、ルネサンス時代の最高の教養をうけた女の争いがはじまっていた。

かってスコットランドの大使がロンドンを訪れたとき、エリザベスは彼のまえでリュートをひき、数ヵ国語をあやつり、踊ってみせ、金髪を見せびらかし、メアリーとの比較を求めた。

大使はエリザベスはイギリス第一の美人で、メアリーはスコットランド第一の美人であると答えて切りぬけた。

エリザベスはなおも二人のうち、どちらが身長が高いかと聞いた。

これは明らかにメアリーの方である。しかしエリザベスは負けずに言ったという。

「では、あの人は高すぎるわけね。」

またエリザベスはスパイから、メアリーがヨーロッパの有力な王家と縁をむすびそうだと聞くと、つとめてこれを妨害する一方、自分が結婚しようかと思ったことがある貴族を、メアリーの夫にすすめたりした。

けっきょくメアリーはこのお下がりを辞退したのち、一五六五年、スコットランドの貴族で、いとこのダーンリー卿(きょう)ヘンリー・ステュアート(一五四五〜六七)を選んだ。彼は母方の家系からエリザベス女王のあと、イギリス王位の継承権をもっていた。

この点、メアリーは自分の継承権をさらに強化しようと考えたらしい。

女王は彼にほれこんだ。

「これまで会った男性のなかで、もっとも気持ちがよく、もっともみごとに均整がとれた若者……」

フランソワ二世で十分に満たされず、その死後孤独の淋(さび)しさをかこっていたメアリーのなかの「女性」は、この三歳年下で、十九歳の青年に一人の「男性」を見出したのであろう。

しかし失敗であった。

ダーンリーは意志も性格もよわく、むら気で、女性関係もだらしなく、国務よりも飲み友だちと遊ぶことに適したような人柄であった。

「女の生涯において、それほどの愛に値しない男に、早まって身を捧げてしまったことほど深刻な屈辱はない」と、ある伝記作家は書いている。

こうしてメアリーはダーンリーに対して、人間的な幻滅と政治上の失望とを同時に抱かざるをえなかった。

しかも彼は能力もないのに、女王の「配偶者」の地位をこえて、王であろうとさえした。ふたたび訪れたわびしさを忘れるために、メアリーの心は新しい対象に傾いた。

ある他国の外交官の従者で、音楽にも長じたイタリア人リッチョ(一五三三ごろ〜六六)である。 |

メアリーの再婚相手ダーンリー

気に入って結婚したものの失敗

|

このリッチョの素姓ははっきりしないが、さるブルジョワの出で、一五六一年スコットランドにやってきた。

メアリーは彼をいわば秘書の一人にしたが、彼の魅力ある人柄は、これまで女王の周囲に見られなかった「生の楽しさ」を発散させた。

しかしメアリーにとって幸(さち)多い生活とは、つねに短いものであろうか。

メアリーのリッチョに対する寵愛(ちょうあい)を憎んだ貴族たちは、ダーンリーをそそのかして仲間にひきいれ、この寵臣暗殺を決行する。

ダーンリーは妻とリッチョとの情事を信じ、嫉妬にもかられていたのである。

こうして一五六六年三月九日の夕刻、女王たちと食事をともにしていたリッチョを、一団の貴族たちがおそった。

そして泣きわめき、死にものぐるいで抵抗する哀れな男を、暗殺者たちはくりかえし突きまくった。

メアリーの忠実な音楽師の死体は、五十六という傷口から血を吹きだしながら、窓から中庭へ投げすてられた。

このあいだメアリーは、ダーンリーの力強い腕に抱きすくめられたままであった。

しかし彼女が耳にしたリッチョ断末魔の叫び声は、夫に対する消しがたい憎悪の念を彼女にうえつけずにはおかなかった。

それから三ヵ月後、メアリーは王子、のちのジェームズ六世(在位一五六七〜一六二五)を生んだ。

姦通(かんつう)による子という噂もたったが、リッチョがメアリーの情人だったという確証はないし、ダーンリーも貴族たちもこれを正統の王子と認めた。

一方、この王子出産の報は、ただちにエリザベスのもとまで知らされた。

グリニジの居城の舞踏会で、これを聞いた独身の女王は自己抑制の達人といわれ、感情をかくす術に長じていたが、さすがに一室に退いた。

「母」であるという一事、いかにしてもメアリーに及びえない一事のゆえに、彼女は興奮を静めえなかったのであろう。

エリザベスは椅子に身を落として、鳴咽(おえつ)した。

「スコットランドの女王は王子を生んだというのに、私にはそのあてもない。私はただの枯れ枝だ……」

しかし翌朝、いまはエリザベスは感情をおしかくし、晴れやかな微笑をつくってスコットランドからの使者に会い、メアリーによせる心からの祝いの言葉を託する。

メアリーは幸福なのであろうか。

一五六六年夏ごろ、彼女が夫と食事や寝床をともにすることは少なくなったし、ダーンリーは自暴自棄、孤独と不安の念に悩まされ、妻とのあいだは日ましに疎遠となっていった。

またダーンリーのあさはかな行動は、貴族たちの支持を失い、離婚説、いや、逮捕説も出るありさまだった。

そしてメアリーの心は失に対する憎しみや軽蔑から、信頼しうるただ一人の男性にうつりつつあった。

その男、三十歳くらいのボズウェル伯ジェームズ・ヘバーン(一五三六ごろ―〜七八)はスコットランドの名家の出、教養があるにもかかわらず、荒々しく、大胆不敵、一種の無法者の頼もしさをもち、すでに妻帯していた。

衝動的、本能的で、身持ちはよくないが、実行力に富み、まことに男性的である。

子供にすぎなかったフランソワ二世、弱々しいダーンリーにくらべて、なんという相違であろうか。

ここに彼女が書いたと伝えられる一連の手紙や詩が残っている。

これらは、彼女がフランソワ二世からもらい、そしてボズウェルに贈った銀の小箱のなかに秘められており、のちに反メアリーの貴族たちの手に渡って、彼女を不利にしたものである。

自筆か? 偽作か?

それはともかく、そこには名誉を、権勢を、身内を、友を、世間を、すべてをすてて、ひたすらに切々たる情が訴えつづけられているではないか……。

「あの方(かた)のただ一人の女性でありたい。」 |

メアリーの心を捉えた次の男

ボスウェル

|

3 カーク・オ・フィールドの謎

top

しかしメアリーの恋情を一身に受けているとしても、ダーンリーが存在するかぎり、ボズウェルは彼のような男にとってもっとも必要なもの、すなわち権力を手中にすることはできない。

そしてこの短気で向こう見ずな男は、それをにぎるために殺害という方法を選んだ。

この計画にメアリーは参加していたのか?

暗黙のうちに承認していたのか?

それとも無関係であったのか?

従来から議論のわかれるところである。

一五六七年一月、ダーンリーは天然痘のためグラスゴーで病床にあった。

ダーンリーは子供への伝染を恐れて、宮殿があるエジンバラから数週間離れていたのであるが、二十二日、メアリーは夫を見舞うため、このグラスゴーにおもむいた。

それから彼女は、エジンバラ市郊外のカーク・オ・フィールドのある屋敷に、彼をつれもどした。

まだ伝染の危険があるので、宮殿へは帰れなかったのである。

二月七日、ダーンーリーは父あての手紙で、妻のやさしい心づかいによつて自分の健康がどんなに回復したかを感謝し、十日の月曜日にはエジンバラに帰れるだろうと告げている。

二月九日の夜、メアリーはエジンバラのホリルード宮殿に帰ったが、それはある結婚式の舞踏会に出席するためであった。

彼女が不在のまま、十日午前二時ごろ、カーク・オ・フィールドの屋敷は突然に爆破された。

屋敷の地下室に、ボスウェルの一味がひそかに火薬をしかけたものらしい。

そして隣接の庭に投げ出されたダーンリーの死体には、絞殺のあとも見えたといわれる。

これについては、事前に絞殺されたものとも、また逃げ出したダーンリーを、暗殺者の一味が発見してしめ殺したとも伝えられる。

メアリーは、ホリルードの舞踏会がなかったならば、自分も落命するところだったといったが、イギリスでも、フランスでも、どこでも、彼女がこの事件に関係していると噂され、エリザベス自身もこうした世論についてメアリーに忠告している。

スコットランドでは世人はこの事件を国辱と考え、ボズウェルを主謀者として非難し、ダーンリーの不人気はその死のために、かえって補われた形となった。

エジンパラの町々にはボズウェルの肖像画がはられ、それには「ここに王の殺害者あり」などと書いてあった。

また「人魚と野うさぎ」と題したビラも現われたが、これはメアリーを示すところの鞭をもった人魚が、猟犬に追われている野うさぎ、すなわちボズウェルを守ろうとしている図であった。

またもっとも大胆な文字として、つぎのようなものも見うけられた。

「結婚したい女の夫を殺した男、殺人のずっとまえに結婚の約束をえていた男。」

しかもこの大事件は一般に対しては、不明な下手人によって不可解な方法で起こされた突発事として処理された。

形だけの搜査ですまされ、容疑者も挙げられなかった。

犯人の名を知らせた者には二千ポンドの賞金が与えられることになったが、人びとはうっかりしゃべれば、たちまち消されることを恐れていた。

ボズウェルが事件の中心であることは公然の秘密であったから、この賞金を出すことじたいが、いかにもそらぞらしい処置ではないか。

メアリーの事後処理もまことに不手際で、軽率であった。

形式的な宮中喪さえ不十分であるうえ、嫌疑をかけられた者を亡命させてやったり、また平然とボズウェルの訪問をうけるありさまであった。

そしてこのボズウェルは自分に対して行なわれた裁判の結果を、暴力的な手段で無罪にしてしまったのだ。

当時、君主や教皇が関係したとみられる暗殺や殺害事件は少なくなかったが、彼らは少しでも嫌疑を受けないように警戒し、処置している。

たとえば、かってエリザベスはロバート・ダッドリー(一五三二ごろ〜八八)にはげしい情熱を抱いた。

この「幼なじみで、長身で凛々(りり)しく、ハンサムでダンディーな」軍人と、女王は庭園であいびきしたり、朝に夕にダッドリーの私室にはいったり、二人がむつまじく語らっているという噂は宮廷の内外にひろがり、結婚はほとんど確実と思われていた。

ところがダッドリーには病身の妻があり、彼女はこの噂に悩まされたのか、一五六〇年九月のある朝、自殺とも、他殺ともいわれる死をとげた。

エリザベスは、成果はあがらなかったとはいえ、断固としてことの調査を命じ、ダッドリーとの関係をもきっぱりとたってしまった。

ダッドリーはのちにレスター伯として、女王に寵愛(ちょうあい)されたが、ついに二人の結婚は実現しなかったのである。

一五六七年二月、エリザベスがメアリーにあてた手紙の一節には、つぎのようにのべられている。

「あなたが誠実な妻であり、高貴な女王であるという証拠を、ためらわず世間の人びとにお示しになりますように。」

4 別離 top

しかしメアリーの心はまったくボスウェルにひきつけられており、「彼といっしょであれば、世界の果てまでも行く」というありさまだった。

彼女は彼を犯人と信じていなかったのか?

かって母の摂政政府をもりたててくれたボズウェル、あのリッチョ暗殺の恐怖の夜、身をもって彼女を守ろうとしてくれたこの男、彼はメアリーにとって、世間が考えるのとはまったくべつの存在であったのであろうか?

メアリーはすでに宿していた子を庶子としたくなかったのだろうか?

一五六七年五月、ボズウェルの妻が離婚されるとすぐに、メアリーは「誘拐(ゆうかい)」されたという形で彼と結婚した。

エジンバラの市民たちは、「女王は生きるに値しない」と露骨に反感を示し、婦人たちはとくにそうであった。

スコットランドの女王には、イギリスの女王が示したような自制心がなく、政治と私情とを区別することができず、この結婚は、メアリーの堕落を印象づけるのみであった。

メアリー・ステュアートのように美しく教養ある女性が、どうしてあのように不幸な結婚生活ばかり経験しなければならなかったのであろうか。

わずかな蜜月ののち、メアリーは冷静にかえると告白せざるをえない。

「私は彼の権力のえじきとされたにすぎませんでした。」

しかし愛するがゆえに、離れることはできない。

といっても、個人的な哀歓にひたっていることは許されなかった。

六月、専制的なボズウェルに対して、貴族たちは結束して反抗をはじめた。

旧教派の貴族もメアリーを見すてた。身の危難を感じたボズウェルは、いち早くエジンバラを脱出する。

メアリーはどうするのか?

側近の勧告をも顧みず、彼女はやはり「えじき」としての道をえらんだ。

すべてをすてたメアリーは夜陰に乗じて男装し、鞍(くら)に飛びのり、愛人と生死をともにするため馬を走らせる……。

そしてエジンバラの郊外、両軍が相対したカールペリの丘で、ボズウェルの敗北が決定的となったとき、メアリーは自分がエジンバラヘ単身帰れば、その夫を自由に行動させるという貴族たちの条件をのんだ。

ボズウェルは国外に逃亡し、以後二度と妻と相会する機会をえなかった。

彼は一五七八年デンマークで非業の死をとげるが、あるとき、ダーンリー暗殺は彼とその仲間の仕事であり、メアリーはまったく無関係だと神かけて誓ったという。

一方、メアリーも六七年六月中ごろから監禁される身となったが、二人のあいだの子供はどうなったか、ついに不明のようである。

月たらずの赤子が生まれたという説もあるが、ともかく闇から闇へ葬られたものとみえる。

そして七月末退位を迫られた女王は、息子のジェームズにその地位を譲らざるをえなかった。

宗教改革者ノックスは声高らかに説いた。

「もし女王がおのれにふさわしい罰に服しないならば、天罰はこの国、この国民の上にくだるであろう。」

エジンパラで群衆は叫んでいた、「売春婦を焼き殺せ――」夫殺しの罪を犯した妻は火刑に処せられるのが、当時のならわしであった。

新しい国王ジェームズ六世はまだ幼いので、ジェームズ・ステュアート・マリー伯が摂政となうた。

彼はメアリーの腹ちがいの兄で、新教派貴族であり、また親英的であった。

こうしてスコットランドでは、カルバン主義の新教が発展することとなる。

一方、退位したメアリーに残されたことは、まず自由の身となることである。

一五六八年三月、洗濯女に変装した第一回の試みは、その職業にふさわしくない白いきゃしゃな手で暴露してしまった。

五月はじめ、一部の貴族を手なずけた二度目の試みは、小姓の少年の手びきで成功した。

しかし悲運はメアリーを離れない。

五月十三日、新教派の摂政政府との決戦に敗北したメアリーは、馬を疾駆させて戦場を脱し、三日後、スコットランドの果てに到着した。

わずかな休息をしただけで、長い道のりを駆けとおしたメアリーは、官能の喜悦に耽溺(たんでき)する女ではなく、「危険と剣と冒険」とに身を艇(てい)するルネサンスの女性でもなく、哀れな一介の女にすぎなかった。

このスコットランドの果てから、彼女が亡命すべき土地はフランスか、スペインか、それともイギリスか?

メアリーはフランスの王母カトリーヌ・ド・メジシスの嘲笑よりも、スペイン王フェリペ二世の冷酷さよりも、エリザベスの情愛を選んだ。

かって、「いかなるおりにもイギリス女王は信用しうる友である。期待されていてよろしい」と力づけてくれたエリザベスを選んだ。

ふたたびスコットランドの王位に返りうることを期待しつつ――。

そのスコットランドの前女王メアリー・ステュアートは、一五六八年五月なかば、粗末な漁船に身を託して、イギリスの小さい港町カーライルの近くに上陸した。

まだ二十五歳たらずのこの女性の生涯は、事実上これで幕を閉じる。

悔いなき人生といおうか、悔い多き人生というべきか……。

5 エリザベスの苦い勝利 top

たしかにエリザベスはメアリーの味方であった。

しかしそれは彼女個人に対してというよりも、君主としての連帯性、王権力神聖不可侵という点で、同じ女王のメアリーが家臣の反抗を受けたり、監禁されたりすることに耐えられなかったのだ。

したがっていま、現実に自分を頼ってこられると、エリザベスはこの背負いこんだ大きな重荷に驚き、当惑せざるをえない。

それにしてもエリザベスが自分の感情だけで事を処しえたならば、この落ちぶれたライバルを、女としての優越感をもって迎え入れたかもしれない。

事実エリザベスはメアリーを、自分の宮廷に住まわせたいと思ったほどである。

「ただしそんなことが起これば」と、駐英フランス大使は名言をはいた。

「一週間とたたないうちに女同士の争いが起こって、二人の友情はおさらばでしょう。」

幸か不幸か、イギリスの現実は「女の争い」よりも深刻であった。

メアリーはイギリスの王位継承権をもつうえに、新教主義の敵である旧教徒ではないか。

エリザベスに不満な勢力は、この新しい存在の周囲に結集するであろう。

宗教改革、反宗教改革がうずまく時代に、メアリーは好むと好まざるとにかかわらず、旧教勢力の中心人物という宿命からまぬかれることはできなかったのだ。

したがってエリザベスの側近にしてみれば、「女王さまが狼のような剣呑(けんのん=危険)なものを身近におく」ことは、なんとしても恐ろしかった。

しかしエリザベスも政治家である。

彼女はスコットランドの摂政政府とメアリーとのあいだに立って、あいまいな仲裁裁判を行なったのち、なおもスコットランド王権を主張するメアリーを、拘禁することとした。

「ついに女王さまは狼の耳をおつかまえになった」わけである。

ただしメアリーは女王として待遇され、年金も送られ、かなり贅沢(ぜいたく)な生活が許された。

そして彼女はスペイン側へ、あるいはフランスのほうへなにか情報を流したり、イギリスやフランスやオーストリアの大貴族たちに恋文を書いたり、逆にもらったり、脱走の計画をしたり、また反エリザベスの工作をしたり……見た目には彼女らしい日々であった。

しかしじつは、孤独で空虚な日々の連続ではあるまいか。

歳月は過ぎ去り、若かったメアリーももう四十歳となった。

スコットランド王ジェームズ六世は母にまったく無関心であるうえに、イギリス側は二人が結びつくことを恐れて、両者の連絡を妨害した。

しかしメアリーの心の底では、むしろジェームズから実権を取りあげて、自分に反抗した貴族たちに復讐(ふくしゅう)したい気持ちが絶えなかったらしい。

一五八六年一月のこと、このメアリーのもとに秘密の手紙が舞い込んできた。

一年あまり、ほとんど外界の消息を絶たれていた彼女は、これを喜んだが、それはカトリックの青年貴族バビントンを中心とする、エリザベス暗殺計画に関するものであった。

しかしこの計画はウォールシンガム(一五三〇ごろ〜九〇)のスパイによって摘発されたが、このエリザベスの親任あつい政治家は巧妙な情報網を組織していたのだ。

そしてウォールシンガムはこの機会を捕え、これまでたびたび反エリザベスの陰謀に関係してきたメアリーに、とどめを刺したいと思った。

一説によればウォールシンガムの策謀によって、メアリーはこの暗殺計画に文字で同意を与えてしまった。

エリザベスは側近のこの策動を知っていたのか?

知りながら傍観していたのか?

あるいは喜んで助長したのか? また一説によれば、メアリーの手紙中のエリザベス暗殺に関する個所は、偽筆だともいわれる。彼女自身は語った。

「最愛のお姉(ねえ)さまの殺害を計画したりして、自分の魂を永劫(えいごう)に滅ぼしてしまうようなことを、どうして私がいたしましょう。」

ともかくメアリーのもとにイギリスとスコットランドとが統一され、カトリック信仰が回復されることを期待していた反逆者たちは捕えられ、残酷な処刑が待ちうけていた。

ロンドンの市民たちは、陰謀があばかれ、女王の身が安泰であることを祝しあった。

そして「助けを求めて逃れてきた鳥を殺すことはできまい」といい、その鳥を十何年も生殺(なまご)しにしてきたエリザベスも、いよいよ態度の決定を迫られる。

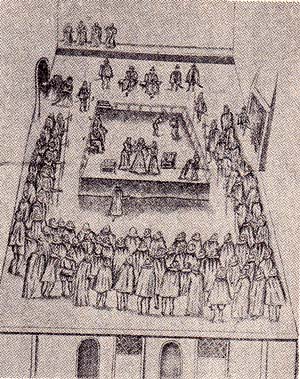

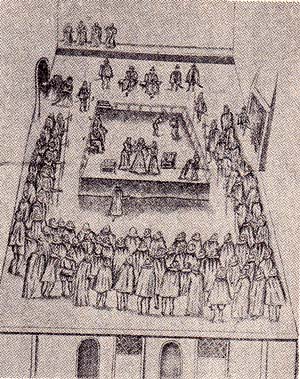

一五八六年末法廷はメアリーの死刑を宣告した。

フランス王アンリ三世からは、恩赦の願いがとどいた。

エリザベスは死刑に処すべきか、恩赦を選ぶべきか、ためらった後、ついに前者を決意する。

しかしエリザベスは、死刑許可書に署名してからも、使者がその封印を急いだからといって、これを叱りとばしたという。

メアリー・ステュアートの刑死は一五八七年二月八日である。

刑吏の手もとが狂い、立ち会った人びとは斧の鈍いひびきを二、三度聞いた。慣例により死者の頭が持ちあげられたとき、刑吏がそのかつらをつかんだため、それは銀髪を見せて死刑台上にころがった。

彼がもう一度拾いあげると、人びとは叫んだ、「イギリス女王、ばんざい!」メアリーの愛犬がだれにも気づかれず、主人のあとを追ってとびだし、胴体だけとなった屍(しかばね)から離れようとしなかった――。

四十四歳。しかしメアリー・ステュアートのデスマスクは、その愛らしい面影をなお後世のためにとどめている。

処刑の報によって、ロンドンの市民たちは鐘を鳴らし、町々に火をともして喜びあった。

メアリーの存在は彼らを絶えず不安にしていたのであり、祝賀は一週間以上もつづいた。

このわきかえる市民たちにくらべて、エリザベスはただ一人一室に閉じこもり、女性というよりも、女王たるものの宿命のために落涙したという。処刑の責任を自分の周囲の政治家たちに帰することが彼女のせめてもの慰めであったかもしれない。

スコットランドはこの極刑にはさすがに激昂(げっこう)したが、ジェームズ王は将来のことを考えて慎重な態度をとった。

なぜなら、エリザベスが独身をつづけているかぎり、イギリスの王位は自分にころがりこんでくるからである(一六○三年に実現)。

フランスの怒りはスコットランド以上であったが、宗教内乱をかかえたアンリ三世は、対英戦争にふみきるほどの執着はなかった。

スペインは?

当時の植民地帝国スペインに対するイギリスの心憎い挑戦は、スペイン王フェリペ二世を刺激せずにはいなかった。

また宗教改革のただなかで、カトリック世界のリーダーをもって任ずるフェリペに対し、エリザベスは新教徒側に立ち、フランスの内乱やオランダ独立戦争を通じて、両者の関係は悪化した。

フェリペもかってこのイギリス女王に求婚したこともあったが、彼女はさんざんじらしたすえ、これをはねつけたのだ。

あるときエリザベス暗殺計画について、フェリペ二世はみずから、「神が余に恵みを与えたまわんことを」とさえ書いたという。

いまやこのフェリペにとって、最大の希望であるメアリー・ステュアートが失われた。

名実ともにヨーロッパに並ぶものなきこの大王も、白髪が目立つときを迎えている。

フェリペもエリザベスもたがいに年をとった。 |

メアリーの処刑

メアリーのデスマスク

|

彼女はいつも彼にさからい、いつも彼から逃げたものだ……

おれの愛からも憎しみからも逃げつづけたこの女に、だがきっと教えてやる、

おれの死なないあいだに教えてやる、

あの異教徒めいた笑いかたをする女が永遠に笑えなくなるように。

こうして一五八八年五月あの有名なスペインの無敵艦隊アルマダが、イギリスをめざしてリスボンの港を出発することとなるのだ。

日本では、豊臣秀吉がまもなく天下を統一しようとするころである。

top

**************************************** |