|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

13 14

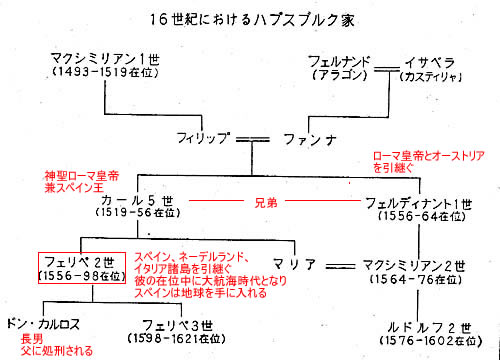

世界の歴史7――ルネサンスの時代

11 日の沈まない国――フェリペ二世のスペイン――

1 カトリックの反撃

top

ルターやカルバンの宗教改革が、ローマ・カトリック教会に与えた打撃ははかりしれないものであった。

プロテスタントの地域では新教会がそれぞれの政治権力と深くつながってしまい、ローマ・カトリック教会の強力な牙城(がじょう)のようにみえた大学さえ、所在地の権力に奉仕する官僚的教授の団体になってしまった。

カトリックにとどまった国々も、この傾向に乗じて、教会行政に関することまで、なるべくローマの指図(さしず)を受けないという国民主義的傾向を示しはじめた。

もはやローマ・カトリック教会も、好むと好まざるとにかかわらず、宗教と政治の分離の方向を確認しないわけにゆかなくなったのである。

ルターにひっかきまわされたローマ教皇は、一五三〇年代までは明瞭な対抗策をもたず、むしろ妥協によって決定的分離を阻止できると夢みていた。

教皇クレメンス七世(在位一五二三〜三四)はもとより、パウルル三世(在位一五三四〜四九)も、当初はかなり柔軟に問題を考えていた。

それは、神聖ローマ(ドイツ)皇帝力ール五世(在位一五一九〜五六)とのイタリアをめぐる勢力争いに関連することでもあったが、教皇たるもの、スケールが大きくなくてはという立場に立ってのことである。

教皇たちのこの政治家的態度は、宗教的には「対抗策」の名に値しないただのサボタージュであったが、プロテスタント側のエラー(調子にのりすぎた圧政)を誘い、南ドイツなどでカトリック側勢力をかなり回復した。

そしてパウルス三世が、一五四〇年有名なイエズス会(ヤソ会)を公認し、一五四二年宗教審問制度を設け、トリエント(トレッド)公会議――宗教会議――(一五四五〜六三)を開催するにおよんで、教皇の態度はきびしい方向に煮つまっていった。

そしてこの変化には二つの局面がある。

イタリア半島のなかでのみ影響力の強かった教皇は、半島から新教徒を追いだすことにともかく成功した。

そしてヨーロッパに対する教皇の影響力は十六世紀前半における神聖ローマ皇帝カール五世の、そして後半におけるスペイン王フェリペ二世(在位一五五六〜九八)のバックアップによったといえよう。

この二人の君主はカトリック勢力のホープとして、こと新教問題に関するかぎりは、教皇を支持したのである。

いわゆる対抗宗教改革の一方のチャンピオンは、「イエズス会」であった。

創始者イグナティウス・ロヨラ(一四九一〜一五五六)はスペインの軍人貴族であったが、一五二一年負傷して片足を失い、療養中発心(ほっしん)して、はだしでエルサレムに巡礼し(一五二三〜二四)、無学をさとって晩学ではあったが、勉強を開始し、パリ大学にいた一五三〇年ごろは、カルバンともいっしょであった。

一五三四年、同志六人とともにカトリック復興を誓う団体を結成、一五四〇年教皇の認可をうけた。

翌年ロヨラがローマに招かれてから、強大なイエズス会組織への発展が開始された。

当初の同志に、日本をふくむアジア布教で知られるザビエル(一五〇六〜五二)がいた。

イエズス会は軍隊的な組織をもち、全ヨーロッパ的に活動するため各地に学校をつくり、会員をカトリック君主の告解聴問僧兼政治顧問に送りこんだ。

ロヨラは強烈な宗教体験にもかかわらず、狂信的でなく、晩学のためであろうか、学者を尊敬した。

そのためか、イエズス会はローマ・カトリック教会、プロテスタント諸派を通じて、もっとも学者に対し寛容であり、また信仰の面でも、融通自在というところがあった。

会の勢力拡大のためにはどんな妥協もあえて断行したので、その面でローマ教会の恐るべき手先として、君主たちから警戒され、またカトリックの原則への不忠実ということで、他の修道会から憎まれた。

要するに洗練された社交性をもった、ルネサンス型教皇の好みを代弁し、カトリック教会の国際性をもっとも実質的に回復しようとしたのが、イエズス会であった。

十七世紀、イエズス会系の学校が、フランスの有名な思想家デカルトやパスカルを生んでいることは、功績とよんでよいであろう。

しかしイエズス会のみが対抗改革をやったのではない。

イエズス会を、巧妙に抵抗の少ない分野を開拓した知的な改革派とすれば、ドメニコ派やフランチェスコ派は激突派ともいうべき、異端審問で勇名を残した。

異端審問は一五四二年までにも長い歴史をもっており、これらの両修道会はとくにその道の専門家であった。

これを単なる残虐行為とうけとるのはあやまりである。

異端であるユダヤ教徒やイスラム教徒を、キリスト教に改宗させるための専門技術は主として説得であり、人間心理への深い理解であったからである。

しかし改宗しない者に対する拷問や火刑には遠慮がなかった。

なお火刑は、「教会は血を好まない」ところから考案されたものである。

そしてこういう拷問や火刑をふくむいわゆる宗教裁判が、もっともはげしかったのはスペインであった。

その犠牲者にオランダの新教徒が多かったことは、後述するオランダのスペインからの独立戦争とあわせて理解される。

要するに宗教裁判による対抗宗教改革は、スペイン好みといってよいだろう。

トリエントの公会議は三回行なわれているが、議事内容は十八年間継続しており、教皇の主導権において開催された。

新教徒も出席したが、多数で押しまくられ、教義上なんの歩みよりも見られなかった。

皇帝カール五世はこのありさまに絶望して一五五五年アウクスブルクの宗教和議(個人ではなく、諸侯にルター主義信仰を認めた)を、教皇に相談せずに結ばせてしまったのである。

トリエントの第三回会議は普遍的(カトリック)な性格を失ったまま、一五六二年開催され、翌年まったく保守的なカトリックの教義と、新しい禁書目録や教義回答書の制定、宗教裁判の推進をきめて散会した。

ヒューマニストの研究の蓄積によって、古いラテン語聖書には多くの問題が生じていたが、それも無視された。

こういう保守主義は、国土回復運動以来強力だったスペインの教会からの圧力のためであった。

会議の結果できあがった独善的な結論は、じつのところあまり有力ではなかった。

フランス王もスペイン王も、条件づきでしか、トリエントの決議をみとめなかったからである。

対抗宗教改革の大きな成功は、むしろ中南米とアジアへの布教にあった。

それは宗教改革以前に開始されており、とくにルターが出てこなくても、大航海時代のことだから成功したにきまっている……とはいえるだろう。

しかしカトリックの失地回復という焦りが、大航海時代に大きな影を落としていることもまた否定できないのである。

2 慎重王(エル・プルデンテ)フェリペ二世

top

|

スペイン王フェリペ二世

政略結婚でメアリーと形だけの夫婦だったこともある

|

イギリス女王メアリー一世

彼女が若死にしたので、前章の

エリザベス女王が就任した

|

神聖ローマ皇帝でハブスブルク家のカール五世は、カルロス一世(在位一五一六〜五六)としてスペインの王位をかね、ドイツその他ヨーロッパ諸地域のみならず、新大陸をふくむ大帝国を支配した。

しかしこの帝国はまとまった統一体ではなかった。

世界帝国を夢みつつ、その統治に疲れたカール五世は、またフランス王、ドイツ新教諸侯、教皇、トルコ(一五二〇年代に、スレイマン一世のトルコは中欧に進出し二九年にはウィーンを攻めた)との争いや妥協にあけくれた。

皇帝はオーストリアでもスペインでも愛されず、ついに一五五六年引退して修道院にはいり、まもなく世を去った。

あとをついだのは弟フェルジナントと皇子フェリペである。

前者は帝位とオーストリアを、後者はスペイン、ネーデルラント(低地の意味=オランダとベルギー)、ミラノ、ナポリ、シチリアなどをえた。

フェリペはまだ王子のとき、一五五四年、二度目の妃として十一歳年上のイギリス女王メアリー一世(在位一五五三〜五八)と、政略結婚をしていた。

ただし夫は妻に無関心で、まもなくスペインに帰ってしまう。

この女王は、すでに宗教改革が行なわれていたイギリスで、短い在位期問ながら、カトリック復活政策をとって、新教徒多数を殺し、「血まみれ(ブラジ)」の異名をもらい、またスペインの対フランス戦争にまきこまれた。

このカール五世時代以来のスペインとフランスとの戦いは一五五九年に終わった。

フェリペ二世とフランス王アンリ二世は争いに疲れるとともに、発展してくる新教徒勢力に対処する必要を感じたのだ。

講和によって、フランスはイタリアに対する多年の野心をすて、半島におけるハブスブルク家の勢威は保持された。

しかし大陸におけるフランスの存在は、一面ではいわばハブスブルク帝国にくさびをうちこんでおり、ヨーロッパの勢力均衡のうえであなどりがたい力を持っていた。

フェリペ二世は一五五九年、フランス王家のエリザペートと三度目の結婚をし、両国の関係もやわらいだ。

フェリペ二世は慎重王(エル・ブルデンテ)とよばれた綿密な事務家で、大臣を秘書のように使い、用務について書いたり読んだりするのが大好きであり、こまかいことまで覚えていて油断をゆるさなかった。

広い領土を転々としていた父カール五世は手紙で王者の徳を教えたが、それはフェリペのなかに他人に対する不信を育てたらしい。

彼が示した人間らしい感情は王女に対する愛と、後述のエスコリアル宮殿を建てる喜びだけであったという。

長子ドン・カルロス(一五四六〜六八)は、フェリペの最初の妃で、一五四三年に結婚したポルトガルのマリー(一五二六〜四六)とのあいだに生まれた王子だが、その許嫁の女性は、けっきょく父王の三番目の妃となったフランスのエリザペート・ド・バロワだった。

精神状態の不安定な王子は、父王の政策に反対したり、エリザペートの件について復讐(ふくしゅう)するともらすありさまとなった。

謀叛(むほん)を恐れたフェリペは王子を逮捕し、獄死させた。

フェリペ二世のスペインは、地理上の発見や新大陸への植民の結果、中南米からフィリピン群島に進出し、またヨーロッパではネーデルラントを確保し、イタリア半島ににらみをきかせ、いわゆる「日の沈まない」大帝国を形成していた。

フェリペ二世はスペイン王として強力であっただけに、十五世紀末以来の中央集権の課題を強引に解決しようとした。

もともとスペインは、中央が乾燥した台地で、人口密度が低く、海岸に近い多くの川ごとに人口が集中し、地方差が大きく、古いまちまちな封建的権利がたくさん残っている。

それを個々に解決する行政力は一朝一夕には育たないので、むしろカトリック教会の大きな権威を利用して、国王への服従を組織する方法がとられた。

封建貴族を押えるためにも高級僧侶を重用し、そのためにローマ教皇への忠誠が政策につねに組みこまれ、また海外領土の所有権は、逆にスペイン王室を固くローマ教皇に結びつけた。

フェリペ二世は、こういう事情から、スペイン自体のカトリック的統一に熱心であり、勤労的な住民の逃亡という犠牲を意に介さないで、異教徒の弾圧を計画的に実行した。

そして国際的に、フェリペ二世がエリザベス一世のイギリスと争うにいたったのも、一つにはこの新教国となったイギリスと対決するという意味があったのである。

また王はフランス宗教戦争(一五六二年から九八年まで、新旧両教徒のあいだに内乱がおこった)に、カトリックの立場で三十年も干渉をつづけた。

これらはカトリック擁護者としての王の面目をたてたとしても、経済上の出費とか、政治エネルギーの分散とかで、マイナス面も少なくなかった。

収入、支出、いずれも巨大であったフェリペ二世は、広大な領土と勤勉な国民をもっていたのだから、やりかたによってはスペインをますます発展させえたかもしれない。

本人が慎重さで定評があっただけになおさらであるが、実はそうならなかった。

フェリペ二世時代のスペインはその最盛期であるとともに、没落が始まる時期でもあった。

カール五世の時代のスペインは、中南米貿易の交換物資として毛織物・絹織物業が奨励され、質量ともに第一級の水準を保っていた。

ところが中南米からの金・銀がスペインにドッと流入すると、スペインがヨーロッパでいちばん物価の高い国になり、スペイン商人はネーデルラントやイギリスから織物を密輸入して、スペイン製品のかわりにしはじめた。

フェリペ二世の時代になると、スペインの織物業は衰えはじめ、金・銀はネーデルラントのアントワープの商人たちのもとに流れこむこととなった。

金・銀こそはフェリペ二世ならずとも、もっとも大事なものである。

ここに厳重な重金主義政策がとられ、金・銀の国外流出をふせぎ、商人の利益を重税で吸いあげ、その政策を続行するためには、軍国主義をとるという悪循環が成立した。

産業の不振でスペイン農民は手工業的副業を失い、圧迫された商人は資本家として成長せず、一攫千金(いっかくせんきん)の投機熱や勤労を卑しめる貴族的な気風だけが増大するスペイン的な傾向が、これと並行した。

こうした状勢のなかでフェリペ二世は取引税の三倍増税などを行なった。

当時、直接税のとりかたはきわめて未発達で、増税は商取引を追いかけるほかなかったのである。

しかしこれはかえって本国商工業の衰えと、すでに起こっていたネーデルラントの反抗を刺激することとなった。

3 黄金世紀 top

十五世紀末のイサペル・フェルナンド夫婦王時代に活躍した宗教審問官トマソ・デ・トルケマダ(一四二〇〜九八)の残虐さは伝説的であったが、カール五世時代のスペインでは、回教(イスラム)徒弾圧は法的にはきびしくても、実際にはきつくなかった。

フェリペ二世の時代になって、オスマン・トルコの影響がスペインにふたたびはいりはじめ、回教徒が海賊としてスペイン沿岸を荒らすばかりでなく、移民として流入する形勢が強くなった。

そこで断固たる態度をとらねばならぬと、フェリペ二世は判断したのである。

一五六〇年から宗教審問官の仕事が強化され、秘密回教徒の摘発が開始された。

摘発の基準は歌、ダンス、結婚式やお祭りのやりかた、婦人のベール、アラビア文字、禁酒と豚肉ぎらい(いずれもコーランで禁止されている)など意地悪いもので、戸口の錠(じょう)の禁止というプライバシーの完全侵害にまでおよび、一五六八年アンダルシアの絶望的な大反乱(一五七〇年平定)を挑発した。

この異教徒との戦いは地中海と北アフリカにエスカレートし、一五七一字から七四年にかけての軍事的行動となる。

「レパントの海戦」におけるスペインの勝利はスペインの黄金時代を象徴する輝かしいものとされ、さらに対抗宗教改革の思想的武器として宣伝され、一種の宗教的興奮をさえまきおこした。

一五七一年オスマン・トルコのスルタン・セリム二世の海軍が、ベネチア共和国の確保していたキプロス島を占領した。

これに対してローマ教皇が十字軍結成を希望し、ベネチア・ジェノバ・スペインの連合艦隊を、カール五世の庶子で、アンダルシア平定の功のあったドン・ファン・デ・オーストリア(一五四七〜七八)が指揮して、トルコ艦隊をギリシアのレパント沖にやぶった。

ドン・ファンはさらに北アフリカに渡り、テュニスを一時的に占領した。

しかしフェリペ二世はキプロス島やテュニスに深入りする気はなく、やがてドン・ファンをネーデルラントに転戦させた。

キプロス島は簡単にトルコの手にもどり、トルコ側はレパントの海戦でたいした敗北感をもたなかった。

アンダルシア大反乱ののちの宗教審問官の仕事は、ずっと地味になった。

回教徒からの改宗者の集団居住を禁じて、同化を促進する政策がとられた。その成果はいちじるしく、一五九三年往年の大回教都市グラナダで開かれた公開裁判で、秘密回教徒として断罪されたものは、重罪犯人八十一人中、ただ一人であったとう。

|

遣欧日本少年使節、伊東マンショの手紙

|

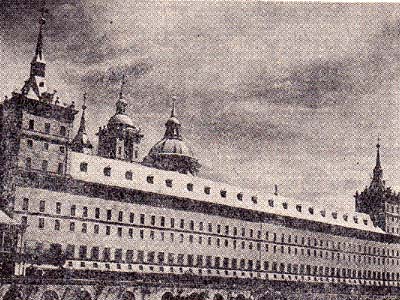

フェリペ二世の楽しみだった

エスコリアル宮殿の建設

|

フェリペ二世は一五八〇年、ポルトガル王位が絶えたのに乗じてこれを継ぎ、ポルトガル王フェリペ一世となった(一五八四年天正の日本少年使節に面会したのは、ポルトガル王の資格においてである)。

この継承はポルトガル王室側の不用意によるエラーという面があり、フェリペ二世もポルトガル人の感情を計算に入れて、その権利を奪わないと約束した。

しかしそれは無理であった。

フェリペ二世の敵、すなわちエリザベス一世のイギリスと、独立戦争中のネーデルラントが、ポルトガルの敵になった。

ポルトガルの海上の活動は大きく制約をうけ、またポルトガルの人材も、船も、富も、スペインの利益に奉仕させられることになる。

ポルトガル史を通じてこのスペインとの同君連合時代(一五八〇〜一六四〇)ほど、新貴族がむやみと任命方れたときはない。

しかしそれは「優遇」ではなく、スペインの戦争にかり出されるための生命財産の危険を意味していた。

フェリペ二世は二十年かけて、マドリードの北にエスコリアル宮殿を建設した。

これは寺院を兼ねた大建築で、イタリア・ルネサンス建築のスペインにおける最初のものとされる。

イタリア・ルネサンス文化の相続ということでは、スペインはフランスの強力な敵手であった。

文化史的にはフェリペ二世の治世から十七世紀までを、「黄金世紀(シグロ・デ・オロ)」と呼び、むしろ十七世紀にバロック絵画のグレコ(一五四八?〜一六一四)とベラスケス(一五九九〜一六六〇)、文豪セルバンテス(一五四七〜一六一六)が目立つのだが、そういう盛況はフェリペ二世の時代に十分用意されていた。

スペイン・ルネサンス的と思われるものの一つに、作者不明の小説『ラサリーリョ・デ・トルメスの生涯』というのがある。これはどん底の生活を道徳感覚を振りきって書いた、いわゆる「悪漢小説(ピカレスク)」である。

文化が浪費を意味するならば、この貧しさのなかに浪費される厖大な才能がスペイン・ルネサンスの底辺をつくっていたともいえそうである。

フェリペ二世の統治は、慎重であったにもかかわらず、大きなスケールにおいて、浪費であった。

最大の浪費、しかしおそらく避けられなかった浪費であった「ネーデルラント独立戦争」に話をうつそう。

それはイギリスとの対決をも意味し、あの有名な「無敵艦隊」を登場させる。

4 無敵艦隊 top

ネーデルラントは、オランダ語を使用する北部とフラマン語・フランス語を使用する南部(ベルギー)の総称であった。

南部のフランドルは、油絵の技法を発展させたファン・アイク兄弟(兄一二七〇ごろ〜一四二六、弟一三八〇ごろ〜一四四一)や、農民生活に取材した風俗画で有名なブリューゲル(一五二〇ごろ〜六九)を生んでいる。

また経済も栄え、北部は鰊(にしん)漁業、南部は毛織物工業で繁栄し、十五世紀後半から、アントワープがヨーロッパ商業の中心地になっていた。

そこではヨーロッパ各地の商品はむろんのこと、アジアや新大陸からの物資も取り引きされるようになった。

地理上の発見の結果のイベリア半島の繁栄は、アントワープのそれにつらなったのである。

この地は皇帝マクシミリアン一世(在位一四九三〜一五一九)以来、ハブスブルク家の所領になっていたが、圧倒的な経済上の繁栄がその政治的従属性を忘れさせていた。

宗教改革が進展してくると、富裕な商人層にはカルバン主義がひろまってきたが、貴族たちはカトリックであり、スペインヘの反抗は表面化しなかった。

しかしイギリスのエリザベス一世(在位一五五八〜一六〇三)が、明確な国教会主義をうちだすころには、ネーデルラントでは貴族にもプロテスタント化するものが続出し、宗教戦争期フランスのプロテスタント勢力ともつながりそうな状勢になった。

ネーデルラントは圧倒的な経済力をもっている。

ローマ教皇の最大のホープである王は、領土内の異端を許しておくわけにはいかなかった。

そこでフェリペ二世のネーデルラントに対する重税と圧政と宗教的弾圧が加わったのである。

スペインに対する反抗は一五五九年、北ネーデルラントのオラニエ公ウィレム(ウィリアム無言公、一五三三〜八四)と、エグモント伯(一五二二〜六八)の連合で開始された。

両者ともにカール五世の臣下で、フランス軍との戦いに功績があった。

エグモント伯はフェリペ二世とメアリー・チューターの結婚のとりもちをやった貴族であり、みずからカトリックでありながら、新教徒の住民に対するスペインの圧政と宗教裁判に腹を立てたのである。

しかしはじめ反抗は平和交渉の形をとっていた。そのあいたに敵意はたがいに強められた。

フェリペ二世はアルバ公(一五〇八〜八三)をネーデルラントに送り、二万の軍隊で恐怖政治を行なった。

エグモント伯は死刑になった。その悲劇をゲーテやベートーベンが、のちにとりあげたことは有名だ。

一五六八年、独立戦争は本格的となり、スペイン側から「ゴイゼン(乞食)」と罵倒されたネーデルラント貴族は、海上にのがれてみずから「ゼー・ゴイゼン(海の乞食)」と名のり、スペイン船をおそった。

ネーデルラント側は苦戦をつづけ、アルクマール城の防禦(ぽうぎょ)戦(一五七三)の物語は、鎧(よろい)も冑(かぶと)もない漁夫の勇敢な戦いと戦果を伝えている。

アルバ公のスペイン軍の死者は千人をこえ、城内の死者わずか三十七人という数字はともかくとして、オランダ特有の提防をこわし、スペイン軍を水攻めにするという脅迫をアルバ公に対しておこない、小規模の洪水をおこして、スペイン軍の包囲を解かせたことが注目される。

戦いのあいだにネーデルラントの南部十州はスペインと妥協したが、一五七九年北部七州はユトレヒト同盟を組織して結束をかため、八一年オラニエ公ウィレムを初代総督に選出、事実上の独立をとげ、ネーデルラント連邦共和国、いわゆるオランダが成立した。

しかし戦いはつづき、一五八五年、スペイン軍はアントワープを占領した。

これによってネーデルラントは大打撃をうけたが、こういう経過はイギリスのスペインに対する敵意をますます強めた(オランダの独立が決定するのは、十七世紀にもちこされる)。

そしてイギリスに対するフェリペ二世の開戦の決意は、前章のメアリー・ステュアートの処刑が直接のきっかけになった。しかし、つぎの事情も重要である。

そもそもイギリスの海軍は、国教会成立以来、スペイン領とポルトガル領をさだめたトルデシリャス協定を無視しており、新大陸からの富をはこぶスペイン船に対し、「宝船」とばかり、海賊行為を公然とはたらいた。それは勇敢な行為とされ、とくにエリザベス一世の奨励するところであった。

しかしこれはスペインに対する挑戦であり、フェリペ二世としては、こういうイギリスを放置するわけにはいかなかったのである。

フェリペ二世は絶対不敗を目標に慎重に準備を進め、艦隊を「無敵親隊(アルマダ・インペンシブレ)」と名づけていた。

それはイギリス上陸作戦を目標とし、海軍力はイギリス海軍を排除する程度に用意して、ネーデルラントにいたパルマ公アレッサンドロ・ファルネーゼの指揮する精強な陸軍約三万を、いっきょに最短距離でイギリスに上陸させるという計画に合わせたものである。 |

無敵艦隊――スペインはオランダ戦に敗れ、

さらにイギリスとの海戦に敗れて、世界の王者から転がり落ちて行く。

|

一方、イギリス海軍は無敵艦隊の集結を妨害しようとこころみ、提督フランシス・ドレーク(一五四五〜九六)は一五八七年四月、カディス港を襲って三十三隻を焼いた。

ドレークはいわばイギリス公認の海賊で、すでに掠奪的世界一周をおこない、スペイン船の脅威として神出鬼没の噂があった。

カディス港の大損害の教訓で、フェリペ二世は作戦を手直しして、ようやく一五八八年にはいって準備を軌道にのせた。

ところが二月に総指揮官のザンダ・クルス伯が急死したので、代わりに富豪で海軍経験のないメジナ・シドニア公(一五五〇〜一六一五)を任命した。

一五八八年五月無敵艦隊はリスボンを出港した。

船百三十、船員八千、陸軍一万九千であったが、戦艦は六十八、大砲手百二十四で、うち半数以上はカディス港の教訓により、射程の長いものを用意していた。

しかし艦隊は嵐にあい、再集結に手間どって、ようやく七月二十九日イギリス沖に達した。

海戦は七月三十一日プリマス港沖から、八月四日のワイド島沖まで断続した。

メジナ・シドニア公はフェリペ二世から陸兵の乗船までは交戦するなという厳重な訓令をうけており、艦隊を集結して東進した。

一方、ハワードを司令官とし、ホーキンズ、ドレークなどの有名な海賊を参謀とするイギリス海軍は、船百九十八、うち戦艦六十二船員一万四千五百、大砲千九百七十二、その大部分が射程の長いものであった。

十六世紀の大砲の威力はけっして大きくない。

大砲で巨船を撃沈するなど思いもよらぬことで、海戦の勝敗は、敵艦に乗りうつって戦うことで決した。

そういう意味では、イギリス海軍は明らかに無敵艦隊にくらべ、数が多いというだけで、弱体であった。

しかしイギリス海軍は速い船足を利用して近づいては射撃し、すぐに遠ざかるという戦法をとり、無敵艦隊側に多くの命中弾を浴びせ、イギリス側は敵に多くの弾薬を浪費させて、ほとんど損害がなかった。

しかしじつはイギリス海軍の命中弾は効果があまりなく、無敵艦隊は外見上堂々たる航海をつづけた。

八月六日カレー沖に投錨(とうびょう)した無敵艦隊は、パルマ公の陸軍の準備がまったくできていないことを知り、さらに欠乏していた食糧・弾薬の補充にも失敗した。

七日、イギリス海軍は火災をおこした船を六隻、風上から無敵艦隊めがけて突入させた。

これがきっかけになって無敵艦隊の陣容はくずれ、八日グランプリーヌの海戦で無敵艦隊は約十二隻を失い、さらに暴風にあって支離滅裂になった。戦力を失って標流したもののうち、本国に帰着したものはわずか五十隻くらいであった。

無敵艦隊の潰滅(かいめつ)的損害に対して、イギリス艦隊は死者約百名を出したにすぎなかったが、勝利に気づかず警戒を続けるうちに三千人もの病死者を出した。

この無敵艦隊の敗北はスペインの制海権斜陽化の象徴、そしてスペインの実質的な没落の開始を意味した。

オランダの独立戦争も、これによって有利となった。

文化史的にはともかく、海外貿易におけるイギリス、オランダの台頭は十六世紀末から十七世紀はじめ、これら両国がそれぞれ「東インド会社」を創立して、アジア方面に進出したことによってもうかがわれよう。

「日の沈まない国」とは、しだいに過去の栄光を物語るにすぎなくなってゆく……。

top

**************************************** |