|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

13 14

世界の歴史7 ルネサンスの時代

6 “スーパーマン”レオナルド・ダ・ビンチ――ルネサンスの技術と科学――

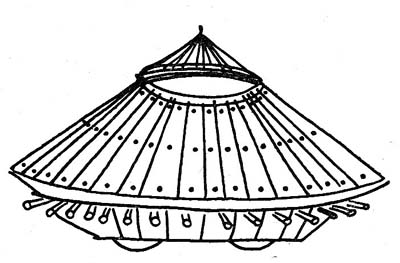

1 「モナ・リザ」

top

一九一一年(明治四十四年)八月二十二日、パリのルーブル博物館にあったレオナルド・ダ・ビンチの傑作肖像画「モナ・リザ(またはジョコンダ)」が盗まれて大ニュースになった。

警察は詩人のアポリネールなど、変り者を多数捕えて取り調べた。

謎をふくんだ「モナ・リザの微笑」で著名な絵だっただけに、これは単なる盗難というよりも美人の蒸発と受けとられた。

よってこの事件は「モナ・リザの失踪」とよばれる。

盗品が発見されたのは、イタリアのフィレンツェにおいてである。

犯人はイタリアの愛国的な泥棒と自称した。「モナ・リザ」はレオナルドが最後まで所蔵した絵で、その晩年を保護したフランス王家の所有となり、大革命後フランスの国有になっていた。

イタリアの文相からフランスの大使に正式に返還された「モナ・リザ」は、一九二二年(大正二年)一月四日ふたたびルーブルで公開された。

また一九七四年四月二〇日から六月一〇日まで東京国立博物館でモナ・リザ展が開かれ、合計一五〇万人がこの絵と対面した。

とにかくこれほど人騒がせな絵はない。

高さ七七センチ、幅五三センチの木の板に描いた油絵で、世界最高とびきりの名画としては小さい。

モデルはフィレンツェの富豪の令嬢モナ・リザ、ジョコンドという富豪の夫人になったので「ジョゴンダ(イタリア名、女性形)」ともいう。

制作年代は一五〇三年から約四年間と推定されており、モデルの年齢は一五〇三年に二十四歳であった。

横向きにすわり、顔を正面に近く向け、全体に静かなゆったりした姿勢だが、胸をややそらしており、眉毛を剃り、前髪をすこし抜いて額を広く見せ、金持ちなのに装身具をつけていない。

そしてかすかな微笑、これについては多くの学者や批評家や弥次馬がおびただしい意見や、「解説」を残している。 |

世界一有名なモナ・リザ

レオナルド・ダ・ビンチの傑作

|

いわゆる 「古式の微笑(アーケイック・スマイル)」の伝統と結びつけようとする説も単なる連想か?

その他の説はおおむねかってな想像のようである。

ジョコンダ夫人が内気な沈みがちなひとだったので、レオナルドは音楽を演奏させた。

そこで彼女はかすかな微笑を……というような話まである。

この絵はレオナルドが大事に持って歩いていたのでレオナルドの存命中からいろんな伝説を生んだらしい。

接近しないとわからないが、油絵の具は四百六十年もたったこんにち、一面に黒いこまかなひびがはいっている。

絵の具をつくることも画家の仕事だった時代のものである。

制作当時の美しさを再現することはたぶん不可能であり、その古色がこの絵の神秘化にむしろ役立った。

同じく世界最高のギリシア古代の大理石彫刻「ミロのビィナス」も、先年日本でも展示されたが、専門家の研究によると、制作当時は極彩色だったという。

それが美しかったかどうかというふうに問題をたてるのは、鑑賞の立場である。

無数の複製で通俗化された「モナ・リザ」と真物(ほんもの)を包みこむ世界に、もはや四百六十年も生きつづけて年をとらない一人の魔女がいる。

それはいつしか個人の肖像画というものの原型になっている。

油絵はもとよりだが、たとえば写真の撮りかたなどにさえ、「モナ・リザ」は生きていないだろうか。

「モナ・リザ」の背後には遠い風景がある。カメラ持参の山登りやハイキングのとき、現代人でも、人物を浮き出させるためにこんな方法をとるのではなかろうか。

じつは「モナ・リザ」以前の肖像画は、個人のものはまれであった。

高い地位の人も大富豪も自然な姿では描かれず、聖書物語の群像の一人として描きこまれたり、信仰あつい特別な礼拝の姿勢で描かれたりしていた。

生きた自然な個人の肖像画の傑作として「モナ・リザ」は史上最初のものなのである。

2 人体と遠近法 top

|

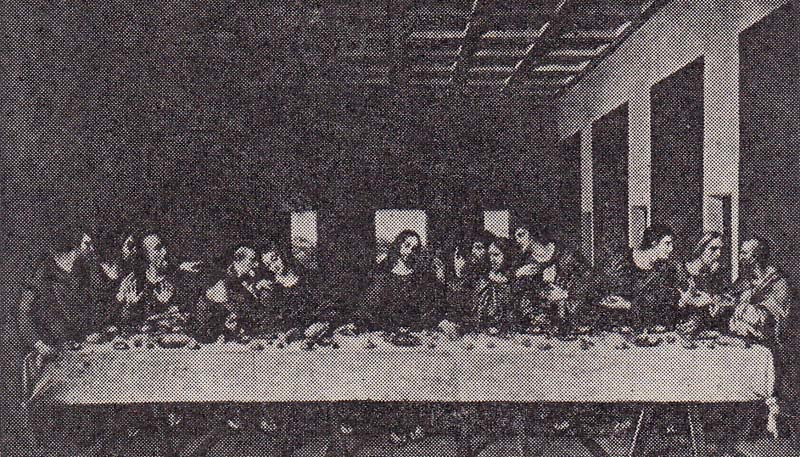

「最後の晩餐」――裏切り者ユダが描かれているので有名

|

「モナ・リザ」よりすこし前、一四九八年にできた「最後の晩餐」がもう一つの傑作であって、このほうはミラノの僧院の四メートルに九メートルという大きな壁画だが、ほとんど聖書の実況写真のような扱いで、世界中に親しまれている。

キリストの真物の肖像などあろうはずもないが、人びとはキリストや使徒たちの姿を、レオナルドが描いたもののように思っている。

この題材を絵にした画家は多いし、優れた作品もあるのだが、すべてかすんでしまっている。

「私といっしょに食事をしているおまえたちのうちの一人が、私を売るだろう」とキリストがいった瞬間、使徒たちが動揺し、ユダが金袋を握りしめる……という場面である。

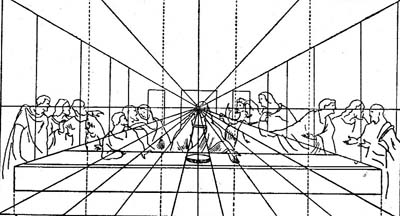

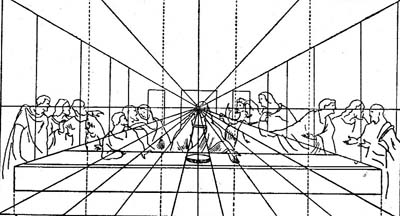

明るい窓を背負ったキリストの頭が中心になり、そこから発する直線が壁や天井や食卓のわきの線と一致し、食卓の幅の五分の一にキリスト、他の五分の四に三人ずつ四つの使徒のグループという数学的な画面構成だが、一人ずつの表情や動きが周到にとらえられており、制作中からすでに大評判になっていた。

絵の具が悪く、一五二〇年ごろからいたみはじめたといわれ、戦争で兵士にいたずらされたこともあり、第二次大戦の爆撃で大損傷を受けた。

しかし古い複製で比較的よいものが、世界中にひろまっていたわけである。

|

「最後の晩餐」の数学的プラン

|

ジョットー「ユダの接吻」

|

「モナ・リザ」と「最後の晩餐」の超特別二大傑作以外のレオナルドの絵は、彼の残したたくさんのスケッチをふくむノートとともに、レオナルド研究の貴重な史料である。

レオナルドの画業における成功は、人体研究と遠近法の完成を背景としている。

この点でフィレンツェ画工組合に育ったレオナルドは、優れた師匠や先輩にめぐまれていた。

フィレンツェは十四世紀以来ジョットー(一二六六~一三三七)、マサッチオ(一四〇一~二八)、カスターニョ(一四二三~五七)、ポライウォロ(一四三二~九八)、ベロッキオ(一四三五~八八)といった巨匠を生みだし、中世ゴシック建築に従属した装飾的な絵画に、人間的な生命を与える試みを重ねていた。(本書のカバーの作者ジェンティーレ・ダ・ファブリアーノ(一三七〇以前~一四二七)はフィレンツェ派の影響を受けた。油絵の具以前のテンペラ画ながら色彩の美しさで知られている。)

「建築に従属」とはどういうことかというと、絵が壁画であったり、ステンドグラスの色絵であったりするばかりでなく、絵の題材になる聖書の物語が、紙芝居程度にわかりさえすればよいという形式主義、教会の宗教的雰囲気に合いさえすればよいというおとなしさ、画家の個性をなるべく出さず、習ったとおり描くという保守主義であった。

ジョットーはこの消極的な習慣を破って、壁画の人物に強烈な性格を与えようと試みた。

事件をリアリスティックに表現しえた画家は、彼が最初だといわれる。

マサッチオはさらに劇的な表現と人体の立体的な描写に天才を示し、カスターニョは死刑囚の写生(死体が腐食すると代わりに絵を展示してみせしめにした実用画)に高度の技術を獲得し、ボライウォロとベロッキオ(レオナルドの師匠)の十五世紀後半にはフィレンツェばかりでなく、北イタリアの諸都市に人体描写や遠近法(透視図法)について、優れた技術をもった画家たちが多数生まれていた。

画家に仕事をさせてくれるのは教会だけであり、額縁に入れて何号いくらと売る商品としての絵はまだなかった。

その意味ではまだ絵は建築に従属していた。

しかし教会の壁画のなかで絵は、芸術として、人間的な自由な探求の活動を開始していたのである。

パドバにマンテーニャ(一四三一~一五O六)という凄い腕前の画家がいた。

彼は映画監督のようにいろいろの角度から、ななめ下からさえ描いた。

レオナルドの二大傑作は評価ということではいっさいの基準からはみ出してしまっているが、もしこの二大傑作が存在しなかったとしても、十五世紀末イタリアに完成した絵画の技法はほとんど写実という点では頂点に達しており、その後の絵画の歴史はそれに若干の補足をなし得たにすぎない。

あとは十九世紀半ばに発明された写真と、印象派以降の前衛絵画の共存である。

こんにちでは写真のような絵はとかくばかにされる。

そのためにルネサンスの絵画への無条件の傾倒がむずかしくなり、ややこしい知的作業を仲介にした礼讃という習慣ができてしまった。

しかし本物そっくりということにまさしくもっとも大切な価値を与えたのが、十五世紀後半の絵画だったことは否定できない。

「画家は自然を先生にしなくてはならない。」

「人物を描くなら、その人物が心にいだいているものを、じゅうぶんにあらわすような動作をさせなくてはいけない。」

「運動にあたって、どの筋肉が動くかを知っている必要がある。」

「ふとった人でもわかる筋肉はどれか。やせた人でも見つけにくい筋肉はどれか。」

「きみがたくさんの知識を持てば持つほど、きみの絵はよいものになる。

よく知らないものをかくときは写生しなくてはならない。」

これらはレオナルドの残した教訓である。

文人画家富岡鉄斎(一八三六~一九二四)は、「万巻の書を読まなければ、よい絵がかけるようにならない」といった。

レオナルドとほぼ同時代の、中国に留学した画僧雪舟(一四二〇~一五○六)以来の考えかたである。

文人画は絵としての独立性などというものよりも、もっと全人間的な、たとえば「人格の完成」とか「悟り」というようなものを目標としている。

このあいまいな目標へのそれなりの到達は、鉄斎や雪舟のような強い個性と珍しい長命があってはじめてえられた。

ところがレオナルドには、鉄斎や雪舟のようなあいまいさがない。

その教訓は明確で客観的である。こんにちの絵画は、むしろ東洋画のようにあいまいな目標を求めている。

このあたりにレオナルドの画家としてのありかたを考える手がかりがありそうではないか。

3 万能の技術家 top

レオナルドは「万能の天才」とよばれる。

それが「画家でありながらなんでもできた」という意味に受け取られたのもむりはない。

しかしレオナルドの生涯をたどってみると、彼は「絵も上手だった技術家」である。

レオナルドは一四五二年、フィレンツェに近いビンチという村で生まれた。

父ピエロは地主で公証人の仕事もし、フィレンツェ市内にも関係をもっていた。

レオナルドはピエロのかりそめの恋から生まれた私生児であった。

ベロッキオの弟子になったのは、フィレンツェのギルドの規定により、十四歳から十六歳のあいだであったと推定されている。

ベロッキオは親方であり、親方の組合がギルドである。

職人はギルドを通してしか、仕事をさせてもらえない。

親方のベロッキオは彫刻家として知られ、十五世紀に盛んになった青銅像の鋳造技術に秀でていた。

こんにちの彫刻家は鋳造をいっさい専門家にまかせている。

これは生け花の師匠が、金属粉の吹きつけを全部花屋に一任しているのに似ている。

これを芸術家の堕落というふうに考えることもできるが、それよりもこの時代は花屋のみがあって、生け花の師匠はいなかったと考えたほうがわかりやすいだろう。

そもそもフィレンツェの画工ギルドは、技術的なことはなんでも引き受けていた。

土木、建築、彫刻、絵画……とにかくなんでも手仕事ならば、プロである以上できないとはいえないのである。

馬の鞍もつくったし、水道工事もやった。

ベロッキオも彫刻家としで知られているが、絵も描いたし、なんでもやった。

レオナルドの修業時代の勉強の内容がさっぱりわからず、研究者を悩ませていたが、最近ではむしろ、レオナルドがあまりにも当時としてはあたりまえの職人修業をやっていたため、記録がないのだと考えられている。

そこで「イタリアの画家」とか「彫刻家」というわくを取りはらって、「技術家」という大きなわくを考えてみよう。

中世美術を代表するゴシックの大建築には、設計者のわかっていないものが多い。

絵描きだけが作者の個人名を知られる機会を早くもったが、多くの技術者は優れた技術をもちながら名も知られず、つつましやかな生涯を終わっているのである。

レオナルドに先だって「万能の天才」といわれたアルベルティ(一四○四~七二)は有名で、建築学、絵画論の著書があり、建築家、画家、彫刻家としても知られ、ラテン語、外国語、法律、物理、天文、機械、医学、数学を学び、詩、劇、歴史、小説、哲学や科学の論文を書き、音楽では作曲をし、足が速く、両足をそろえて他人の頭の上を飛び越し、貨幣をだれよりも高く空に投げ上げ、あばれ馬をしずめ、犬に芸をしこむのが上手で、靴直しまで自分でやった。

しかしアルベルティはいわばこんにちでいう都市計画学者であり、彫刻家ドナテロや建築家ブルネレスキと親交を結び、またおそらく青年時代のベロッキオとも接している。

アルベルティの『建築論』は未完だったが、その死後一四八五年に印刷された。その古代建築の魅力にとりつかれた好みは、ルネサンスの建築に事実上大きく影響した。

アルベルティが技術家たちの職人仕事に精通していたため影響力があったのである。

彼の未完の『建築論』はたぶん総合的な「技術論」をめざしていたと研究者はいう。

万能の天才があこがれの対象になる時代であったという点で、アルベルティとレオナルドは結びつく。

しかしレオナルドはアルベルティのような知識人ではなく、職人ギルド出身のひとである。

職人ギルドの巨匠でも、美術上の名声をあげなかったひとはあまり知られていないが、彼らの地位はルネサンス・イタリアにおいては重要である。たとえばロレンツォ・ディ・ピエトロ(一四二一~八〇)ははじめ青銅鋳造の修業をし、晩年は建築とくに要塞の構築の大家になり、多数の作品を残している。

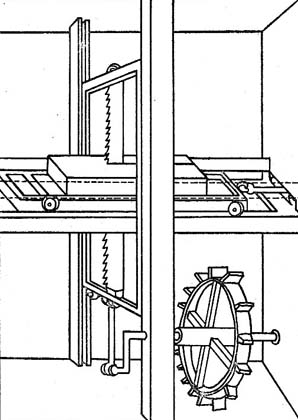

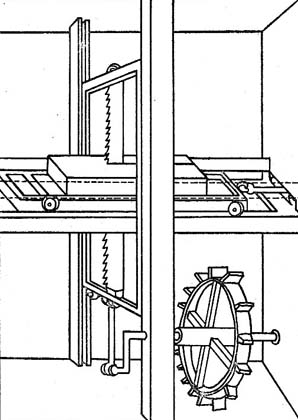

ピエトロの弟子だったこともあり、絵画の作品も残しているフランチェスコ・ディ・ジョルジオ(一四三九~一五○二?)は最近注目されはじめた建築家で、技術畑出身として驚くべき万能ぶりをそなえていた。

著書に『一般および軍事建築論』があり、十九世紀に出版されたが、それよりもシェナやバティカンにある未刊の手稿が研究者を驚かせている。

それらは著名なレオナルドの手記に似て、卓抜なアイディアにみちている。

フランチェスコ・ディ・ジョルジオは、じつはイタリアの各都市からひっぱりだこの名声をもつ美術家兼技術者なのであった。 |

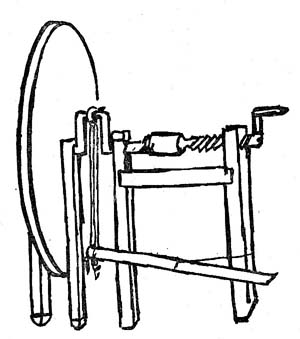

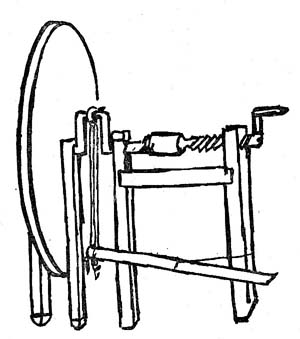

フランチェスコ・ディ・ジョルジオの水力鋸(のこぎり)

彼は有名な美術家兼技術者であった

|

レオナルドは一四八二年フィレンツェからミラノに移った。

ベロッキオのもとで、メディチ家のロレンツォに仕えていたが、レオナルドはロレンツォから「音楽家」としてみとめられていただけで、あまり実力を発揮できなかった。

レオナルドの心にはおそらくフランチェスコ・ディ・ジョルジオの名声が大きな誘惑として燃えていたのであろう。

ミラノに着いてまもなく、音楽家レオナルドが主人である独裁者スフォルツァ家のルドビコ・モロに宛てた凄い手紙が残っている。

そこにはルネサンス人にふさわしい自己確信がみちみちているではないか。

「軽くて強い橋をつくる。兵士や馬に浮き袋をつけ、川の水をへらして前進する。また敵の橋をこわす。」

「地下道によって敵の城を爆破する。」

「敵に弾丸の雨を降らせる軽い大砲をつくる。」

「音をたてないで地下道を掘る。」

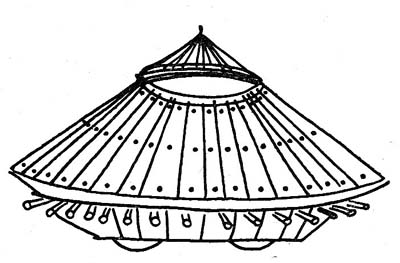

「じょうぶで安全な戦車をつくる。」

「美しい形をした、有力な珍しいいろいろな大砲をつくる。」

「石投げ機、火焔放射器、そのほか驚くべき作用をもつふしぎな兵器をつくる。」

「平和のときには、私は建築と運河工事についてだれにも劣らないりっぱな仕事をします。」

「また私は大理石や青銅の彫刻をつくります。そして絵をかくことでもだれにも負けません。」 |

レオナルドは一五〇〇年までミラノで暮らした。

ミラノはフィレンツェと同じく港をもたない都市共和国で、絹織物・毛織物工業の盛んなところであった。

傭兵を使った戦争の多い時代である。

傭兵はドイツやスイスからきた者が多く、敵味方になっても、たがいに生命がけにはならない。

何千という軍隊が戦って死者わずか一、二人というのがあったともいわれる。

馬をむやみに走らせたり、大声ばかりあげて、勇ましそうに戦うだけであるから、その真の勇気に大きな期待はもてない。

各都市の支配者はそのために、軍事技術の向上に大きな関心をもっていた。

したがってレオナルドはこの点を強調したのである。

傭兵隊長出身の独裁者ルドビコはレオナルドを採用し、重く用い、また自由な時間をも与えた。

これはレオナルドにとってフィレンツェ画工組合からの脱退、注文の受けられない孤独な技術者の道、そして個人として自分を信頼してくれる主人を選ぶことであった。

それは成功であった。

だから二十年もミラノにいたのである。

ミラノ時代のレオナルドの仕事は、軍事技師としての従軍、測量と地図の製作、起重機の工夫、運河掘り、そして宮廷の娯楽の総指揮から台所に至るまでの細かい世話であった。

「最後の晩餐」と「ブランチェスコ・スフォルツァ(ルドビコの先代)青銅騎馬像」の制作が、これに並行した。

「青銅騎馬像」は惜しくも戦争で失われたが、そのため彼は馬についてあらゆる研究を行ない、街路で危険をおかして、暴れ馬を近くで観察したりした。

また彼が人間と馬の足をくらべて研究したことは、比較解剖学上で有名になっている。

彼の動物や植物に対する関心は、学者的な立場に高められた。

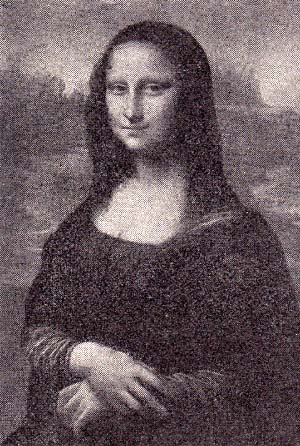

|

レオナルドの戦車

|

レオナルドの旋盤

|

さらにレオナルドは暇をみつけては、多くの機械装置を工夫した。

巧妙な歯車装置、ボールベアリング、各種のポンプ、パナマ運河の開門(一九一四年完成)に似た装置などが知られている。

とくに「水の性質」や「滑車」の研究は深められている。

またルドビコが招いた数学者パチオリと親交を結び、数学にも熱中した(パチオリはベネチアの商人の習慣を解説して「複式簿記」の考え方を最初に完成したひととして知られている)。

またレオナルドは下水のある都市計画をも考えており、いわばアルベルティとフランチェスコ・ディ・ジョルジオの双方の資質を兼ねるような万能ぶりに近づく。

しかしアルベルティの教養は主として読書と対話から成り立っており、その意味でレオナルドは、フランチェスコ・ディ・ジョルジオのほうにはるかに近い。

仕事と自然に沈潜(ちんせん=没頭)する技術家は、知識人のように古代文化の影響を直接には受けなかった。

たとえばレオナルドは教会の目をぬすんで、生涯に約三十体の人体解剖を試み、当時としてもっとも正確な解剖学的なスケッチを残した。

このやりかたが技術者たちの人体研究であった。ギリシアから持ち帰られる古代彫刻のコレクションは、教会の反対にもかかわらず、高僧・貴族・富豪の新しい流行の趣味になっており、これが中世を通じてのヌードへの無条件のためらいを、緩和していたことはたしかである。

しかし技術家たちへの古代美術の影響はけっして大きくはなかった。

4 晩年 top

一四九五年ごろからミラノは衰えはじめた。フランス軍の北イタリア侵入のためである。

一四九九年、フランス王ルイ十二世がルドビコを追い出した。レオナルドはパチオリとともにベネチアに逃げ、やがてルドビコが捕えられたと知ってやむなくフィレンツェに帰った。

フィレンツェはサボナローラの独裁が終わって、市民が自覚をとりもどし、教皇ともフランス王とも友好関係を保ち、メディチ家を拒否する態勢にはいっていた。

フィレンツェの市民は高名なレオナルドの帰国を心から歓迎した。

ロレンツォ・デ・メディチの時代から、サボナローラの独裁にかけて中断していた公共建築の再開が期待されていた。

レオナルドはこの熱っぽい民主的な気分があまり好きでなく、一五〇二年から約一ヵ年ローマ教皇アレクサンデル六世の子、かの悪名高いチェザレ・ボルジアに仕えた。

ふたたび帰国してからフィレンツェのピサ攻撃の「水攻め」の相談にのったりしたが、一五〇三年フィレンツェの画工組合に復帰し、政府から「アンギアリの戦い」という大きな絵の注文を受け、また自分だけの興味で、「モナ・リザ」を描きはじめた。

「アンギアリの戦い」は、一四四〇年フィレンツェがミラノを破った戦いをあらわす歴史画として注文された。

じつは四時間の激戦で戦死者一名という傭兵隊の戦争だが、これは勇ましく描かれなくてはならなかった。

もう一枚「ピサの戦い」が注文され、若いミケランジェロが担当した。

まだ三十歳にも達していなかった天才ミケランジェロ・ボナロティは、すでに傑作「ピエタ」をへて、不朽(ふきゅう)の「ダビデ」像を完成していた。

彼は人体の力学を解明するという基礎をきわめるとともに、彫刻をたんなる石の細工にとどめなかった。

「最高の芸術は、石材をもちいて表現された思想である。」とは彼の言葉である。「ダビデ」や「ピエタ」などは、それぞれにフィレンツェ市民の自由に対する熱望、あるいは失われた自由への悲哀を形象化したともみられている。 |

レオナルド「アンギアリの戦い」の下絵

しかしこの絵を完成させることなく

彼はフィレンチェを去り、第二の故郷ミラノへ移転した。

|

ミケランジェロは五十歳をこえたレオナルドを相手に、はげしい闘志をもやした。

しかしこの競作は結果的にはうまくゆかなかった。

レオナルドは冷静で、ぜいたくな貴族的な好みで、仕事がおそく、一匹狼の個人主義で、フィレンツェ第一主義のせま苦しさをきらっていた。

ミケランジェロは熱烈なフィレンツェの愛国者で、倹約家で、たくましく、仕事が早かった。

不幸なことに、この二人は憎みあっていた。

ミケランジェロの「ダビデ」はレオナルドの眼には美しい少年とは見えず、中年の男と見えた。

レオナルドのスケッチがそれを示している。

「アンギアリの戦い」の注文に応じたレオナルドは準備のためたくさんのスケッチを描いた。

しかしけっきょくレオナルドはこの仕事を、罰金を払っておりてしまった。

一匹狼とはいえ、故郷のビンチ村および父親への愛情は、彼をフィレンツェにつなぎとめていたのだが、父の死と異母弟たちとの不和は、レオナルドの気持ちをくさらせた。

レオナルドは一五〇六年、フィレンツェを決定的に棄てた。

第二の故郷ミラノに行き、フランス王ルイ十二世に歓迎された。

フランス勢力が後退した一五二二年から二年ほど、レオナルドはローマにいたが、表だった仕事はしていない。

ミケランジェロやラファエロやブラマンテが、もの凄い制作力を発揮していたときである。

一五一五年レオナルドはフランスに行った。

フランソワ一世は老レオナルドを手あつく待遇した。

一五一九年六十七歳で、この奇妙な天才は死んだ。

若いころ、「世の中でもっともみごとな顔」といわれながら、女ぎらいで、生涯結婚せず、あまりにも多くの仕事に手をつけ、完成した仕事はわずかなのに、中年ごろからとびぬけて有名人であった。

レオナルドが残した多くのノートは弟子が保管していたが、しだいにちらばった。

十七世紀にミラノの図書館やイギリス王が買い集めた。

ナポレオンはミラノのノートをパリに持ってきて、何か戦争に役立つものはないかと研究させた。

最近またかなりの分量のレオナルドのノートが発見され、話題になった。

ノートの研究からも伝説が生まれた。

イスラム教徒の国々についてのノートがあり、レオナルドが酒をのまなかったので、彼が回教徒だったとか、ミラノ時代エジプトに旅行したとかいわれた。

それは事実でないにしても、ヨーロッパ文明はイスラム文明とくらべて必ずしも優越しておらず、部分的にはまだ劣っていた時代である。

レオナルドがイスラム世界に関心をもったのは当然といってよい。

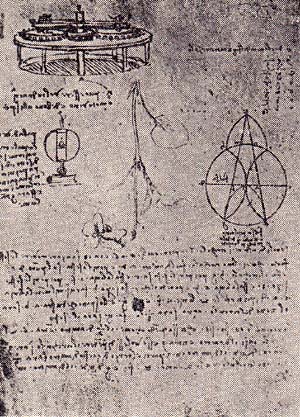

レオナルドのノートは機械の設計図の荒っぽい下書き、絵のためのスケッチ、それぞれについての覚え書き、かなりまとまった科学論文やその断片……の雑然と同居したものである。

彼は観察し、発見することに際限のない興味をもち、休むことなく努力した。

絵のように完成ということのあるものは、むしろ苦手だったようである。

ノートは芸術と科学技術のあいだに、彼として区別する境界がなかったことをはっきり示している。

絵の仕事が遅れがちになったのも、スケッチのとなりに科学論文が割りこんでいるような気まぐれのためであった。 |

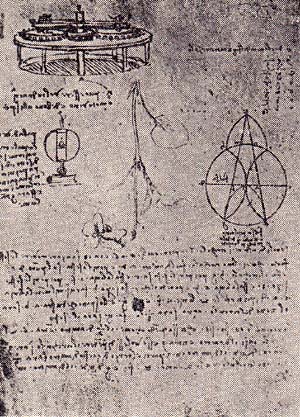

レオナルドのノート

|

彼の興味は地質学におよび、貝の化石が山の上にあるのは「ノアの洪水」のためという俗説を、きちんと豊かな知識で打破している。

コペルニクスに先だって地球がまわると考え、月の光が太陽の光の反射であるとしているし、鳥の飛び方をくわしくしらべて、飛行機の発明もくわだてている。

それらは馬の蹄鉄(ていてつ)をも鉛のように曲げたと伝えられる左利きの手で、特徴ある左文字でノートされ、ますます神秘化された。

しかしレオナルドがけっして孤立した超越的天才でなかったことは、前述したフランチェスコ・ディ・ジョルジオの例でわかるとおりである。

画家としてのレオナルドは、芸術に一人の技術家として肉迫したひとである。

そこには科学的な明快さはあっても神秘的な暗さはない。

人間としてのレオナルドは名誉欲にとりつかれ、そのために苦しみもした。

それは個人が「有名になりたい」「後世に仕事を残したい」「お金をもうけたい」などの欲望を、正直に告白することにともなう苦しみであった。

ルネサンスのそういう個人主義の面を代表する生きかたをしたレオナルドは、二枚の通俗化してむやみと有名になった絵よりも、その不毛な努力の厖大(ぼうだい)な集積のようなノートによって、私たちの心を打つのである。

5 魔術からの解放 top

「数学的な論証をへていないかぎり、人間のどんな研究も真の学問としての資格がない」という確信を、『絵画論』のノートで述べているレオナルドは、数学そのものについては高級アマチュアにすぎなかったにせよ、科学者としての基本的な「思想」をもっていた。

この傾向はおそらくレオナルド一人のものではなく、同時代のイタリアの技術者たちが、多少とも共通にもっていたものである。

しかしレオナルドは、ラテン語(学者の第一条件)を知らなかったという意味で「学者」ではなかった。

また論文を「発表」しなかったし、「発表」にともなうキリスト教との妥協の配慮を必要としないという意味でも、学者ではなかった。

「技術」は石器時代からあり、それなりの生産的合理性をつらぬいてきた。

レオナルドは技術家としての態度にとどまり、教会とぶつからなかったので、あまりひどいめにはあわなかった。

「技術」とちがって「科学」となると、ことはそう簡単でない。

科学史において、原始宗教を「擬科学」とよぶことがある。

任意に原因と結果を結びつける「呪(まじな)い」や「占(うらな)い」のようなものは、けっして「科学」ではない。

壁に狩猟の絵を描いたならば、翌日はよい獲物がある……というのは呪(うらな)いである。

しかしそれが必要な生産手続きと考えられているかぎり、「科学」と同じ位置をしめつつ、人間社会の確固たる意志や方針としてはたらく。

こうなると、呪いは科学の役目をはたすと同時に政治に利用される魔術であるわけだ。

占いも同じく、科学のように信頼され、政治とむすびつくこととなる。

「呪い」や「占い」のまちがいが、経験によって改められると、そこから真の「技術」が生まれ、「科学」が生まれる。

しかし、技術は人間社会の共通の財産になるが、そうなりえない運命をもつ科学は支配者の政治に奉仕をつづける。

梃子(てこ)や水車は技術として広く用いられたが、天文学は神官や僧侶に独占された。

天文学は科学でありながら、星占いなどの政治の手段とされ、つまりは支配するための魔術の一種となったのである。

科学の歴史は、何かわかったら、つぎに何が問題になり、それがわかったので……というふうに論理的にたどることができる。

しかしその発達に要する時間はきわめて不定であり、ときにはまったく無駄に終わる時間さえみとめなくてはならない。

それは科学が政治や宗教と混同される魔術の性格をもったからである。

レオナルドの時代までは「神学」と、教会法にもとづいた「法学」と、古代医学のテキストを学ぶ「医学」と、新しい人文学(ヒューマニズム)だけが学問であった。

こんにちの社会科学や自然科学は、当時の大学の課目にはない。

実務的な下級僧侶や商人、錬金術(れんきんじゅつ)師(土から金をつくる秘法の「専門家」)たち。

まやかしながら化学変化に関する豊かな経験を積み、燐などを発見)や船長や技術者、床屋を兼ねた外科医、家畜の去勢をして歩く手術屋などの経験のなかに、科学は大部分用意されていたといってよい。

学者も実務家も「支配の魔術」につくすようにはたらいていた。

技術者と科学者がそれぞれの分を守っていれば、無事であった。

彼らのこういう事なかれ主義の態度は、特殊能力をもつ者がとくに生命を助けられて、奴隷にしてもらった古代の心情をうけついでおり、政治への不信の表明であった。

しかし技術家たちのあいだに育った科学と、学者たちのあいだに復活した科学精神が結びついた場合、事態は悲劇的になった。

魔術と科学は尖鋭に対立した。

近代とは、「魔術からの解放」、すなわち科学が政治や宗教の権力から独立したことであるとよくいわれる。

しかしこの二つの戦(たたか)い、ないし共存はある意味では現在もつづいている。

6 「それでも地球は動く」 top

「魔術からの解放」の過程において、コペルニクス、ブルーノ、ガリレイ、ケプラーとつづく一連の天文学に関するものは、もっとも有名である。

コペルニクス(一四七三~一五四三)はポーランドの僧侶であったが、三十年以上も「天体の回転」の考えを発表できなかった。

その著書『天体回転論』に臨終の床にとどいた。

それは一六四三年のことである(完成されたのは、一五三〇年ごろとみられる)。

コペルニクス説は新旧両教会の猛攻撃を受けて葬られた。

ルターは、「聖書によれば、ヨシュアは静止することを地球には命じたけれど、太陽に命じたのではなかった」といい、カルバンも、「コペルニクスの権威を聖書の権威の上におけない」と反対した。

地球は宇宙の中心にあって動かず、そのまわりを太陽をはじめ、すべての天体が運動しているという古代のプトレマイオスの地球中心説(または天動説)はローマ教会の公認の学説とされ、聖書にもこの真実性を裏づける言葉があった。

これに対してコペルニクスは宇宙の中心は太陽であり、地球をふくめて惑星はそのまわりを円運動するという地動説をとなえたのであるから、教会の反対は察するにあまりがあろう。

しかし、コペルニクス説はひそかに各地で支持された。

イタリア人ジョルダノ・ブルーノ(一五四八~一六〇〇)はコペルニクス説を発展させ、無数の太陽系を考え、彗星を遊星の一種とし、エネルギー不滅の法則を予想した。

ブルーノは弾圧におびえながらも、博学と鬼才を愛されて、イギリスやフランスの同情者のあいだを転々としたが、ついにローマ教会に捕えられて火刑に処せられた。

このころローマ教会の、また新教各派によるキリスト教的な世界解釈は、根拠のないものであることがますますはっきりしてきていた。

とくに航海探検がマジェラン以後も積みかさねられ、地球の古代的・聖書的解釈は無残にうちくだかれた。

神学者たちの知恵はそれらを弾圧するか、ごまかすかでしかなかった。

紀元前四六年にカエサル(シーザー)がきめたという「ユリウス暦」は、一五八二年教皇グレゴリウス十三世(在位一五七二~八五、その死の直前、この教皇に大友、木村有馬の三大名が送った少年天正遣欧使節が、バチカン宮殿で面会した)によって現行「グレゴリオ暦」に改められた。

ユリウス暦では一年がやや長く、十日ほどじっさいに合わなくなっていた。

そのことは早くから問題になっていたが、教皇は目立たぬように、この年の十月五日を十五日とし、月名や二月に閏(うるう)年を設けるなどのユリウス暦を全面的に残し、四百年に三回閏年を省略することを定めた。 |

ケプラー

ガリレイ

|

これにかぎっては教会の良識(プロテスタント諸国の同調は遅れた。教養文庫「エピソード科学誌Ⅳ」参照)と評価してよいことだが、科学はこういうゆっくりしたテンポでなく進歩した。

ちょうどそのころガリレオ・ガリレイ(一五六四~一六四二)はピサ大学の数学教師であった。

一六九〇年ガリレイは、重さの異なる錘(おもり)の落下速度が同じであるという公開実験を、ピサの斜塔で行なったと伝えられる(「エピソード科学誌Ⅱ」参照)。

この実験は、アリストテレスの「落下速度は重量に比例する」という考えを訂正した。

いまならそういうことなのだが、アリストテレスの学問(このあらゆる学問の権威は、また天動説をとっていた)に欠陥があったとなると、キリスト教神学全体がおかしくなるという不安が、教授たちをとらえた。

とにかくガリレイはけしがらぬということになったらしい。

一五九二年ガリレイはパドバ大学にうつった。

彼はここで望遠鏡を発明し、一六一〇年木星の衛星をみつけた。

それはコペルニクスの予言が適中したことでもあった。

しかし教授たちは望遠鏡をのぞくことさえ拒否した。

ガリレイはドイツの友人ケプラー(一五七一~一六三○)に手紙を書き、「新しい星を空から消すための魔法的な論証」を試みる学者たちのことを述べている。

じつはコペルニクス説そのものに対する、ローマ教会の正式な態度はきまっていなかった。

しかしガリレイの研究成果がはっきりするにつれて、教会の不安は高まり、ついに一六二六年コペルニクス説が決定的に禁止された。すなわち、つぎの二つの命題は異端とされた。

一、太陽は宇宙の中心で不動である。

一、地球は宇宙の中心ではなく、また不動でもなく、運動するもので、一日一回転するものである。

そしてガリレイは地動説を擁護することと、これを教授することを禁止するといいわたされた。

しかし彼はこれに屈せず、一六三二年『宇宙に関する二つの体系、プトレマイオス説とコペルニクス説』を発表する。

それは対話の形をかりて、地動説を主張しようとしたものである。

このガリレイを待ちうけていたのは、ローマの異端審問所における裁判であった。

一六三三年、ガリレイは屈服し、、自説の廃棄を誓わねばならなかった。

「われガリレイ、年七十歳、とらわれ人としてひざまずき、審問官諸氏の面前において聖書をとり、手をもってこれにふれつつ、地動説を放棄し、のろい、嫌悪するものなり。」

そのあとで彼が、「それでも地球は動く」といったという有名な話は、作りごとである。

老齢、すでに体力は衰え、リュウマチに苦しみ、目の悪い彼は、法廷にひざまずき、屈辱に身をふるわせながら、誓言するだけで精いっぱいだったはずである。

一方、ガリレイの友人、ドイツの科学者ヨハネス・ケプラーも地動説を信じ、その研究をつづけるうちに、新教徒であったため迫害されて、一六〇〇年プラハに移った。

そしてケプラーは、この地の天文台長で有名な学者ティコ・ブラーエ(一五四六~一六〇一)のもとで、これを助け、また彼の死後は天文台長となり、残された材料を生かして研究をつづけた。

この結果、一六一九年までに、惑星の運動に関する「ケプラーの三法則」が完成され、ここに近代天文学の基礎がすえられることとなった。

しかしケプラーは生活にはめぐまれず(郷里の母が魔女の容疑で投獄されるというような不幸もあった)、貧困のうちに世を去った。

ケプラーよりも年長だったガリレイはさらに長生きして、からだは不自由だったが、「頭はいそがしくて困る」というように、研究につとめた。

彼は、とくに力学上で「落体の法則」と「慣性の法則」をうちたて、近代力学の基礎をつくった。

そしてガリレイは一六三七年盲目になり、四二年一月に世を去ったが、この年十二月イギリスで、アイザック・ニュートンと名づけられた小さく弱々しい子供が生まれた。

コペルニクス、ケプラー、ガリレイなどによって動くことが知られた地球を、万有引力の法則という軌道にのせたのが、このニュートンであったことはいうまでもない。

そしてニュートンの八十五歳の生涯は、彼の先駆者たちの苦難からみれば、はるかに安らかで幸福なものであった。

ともかく天文学はキリスト教的宇宙観を傷つけたため、旧科学と新科学の対決の焦点になった。

しかし新しい科学は、技術者たちの圧倒的な協力と支持をもっていた。

教会が政治権力からしだいにひき離されるにしたがって、科学への圧迫は少しずつやわらいだが、それでもときどき再発した。

十九世紀になっても、ダーウィンの「進化論」への圧迫がみられたことは、周知のところであろう。

しかし自立した科学と、本稿でひとまず「魔術」と名づけた「政治と宗教」との関係は、科学史ということでなく、歴史全体のなかにおいてみると、そう簡単ではない。

「聖者の世紀」という言葉がある。十七世紀前半ローマ・カトリック地域では、きびしい戒律を再建した修道院、およびその指導者である聖人聖女が多数出現した。

またこの時期は「魔女裁判」がいわば異常発生したことで知られている。

これらが近代科学の夜明けと共存していることは、単なる「科学の勝利」の歴史の一コマでしかないのだろうか?

この問題は、近代科学への反省や不信という現代的な問題意識のもとで洗い直されようとしている……とだけつけ加えておこう。

top

**************************************** |