|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

13 14

世界の歴史7――ルネサンスの時代

7 マルティン・ルターの場合

1 「宗教改革」九十五ヵ条 top

一五一七年十月三十一日、ビッテンペルク大学の教会の扉にはりだされた「九十五ヵ条」が、いわゆる「宗教改革」のはじまりとされる。

マルティン・ルター博士という三十四歳の教授であり、僧侶でもあるひとの書いたこの一枚の紙は、それまで潜在していたヨーロッパの宗教的・政治的・経済的な難問題の焦点のすべてを集中したような高熱を発し、とてつもない連鎖反応をおこした。

現代の日本人にとって、信仰の問題はわかりにくい。

親鸞上人はルターより三百年も早く僧侶の結婚をみとめた。

だから宗教改革を理解するのに、宗教をあまり扱わないで、むしろ政治や経済から説明するのが、ひとまず高級で知的な方法と考えられた。

しかしとにかく宗教改革は「宗教」の改革にはじまったはずである。

その起爆剤になった「九十五ヵ条」を最初に調べてみよう。

『ビッテッペルク大学正教授マルティン・ルターの監督のもとに、つぎの諸条について討論がある。

主イエス・キリストの名によって、アーメン

第一条 われらの主であり師であるイエス・キリストは「なんじら悔い改めよ……(マタイ伝第四章第十七節)」といわれる。

キリストはこの言葉によって、キリスト教徒の生涯が、すべて悔い改めることであるよう欲しておられる。

第二条 悔い改めを教会の手続き、つまり僧侶の指導による「告解(ざんげ)」とか「断食」「寄付」「祈り」「巡礼」のような、つぐないの行為の意味にとってはならない。』 |

このようにはじまる問題が第九十五条まであり、神学者たちに討論をやりましょうと呼びかける習慣に従ったものである。

学僧たちの内輪の討論だから、ラテン語で書かれており、だれにでも読めるというものではなかった。

第二条のいろいろな手続きは、ローマ・カトリック教会の規定にあるもので、まとめて「贖宥(しょくゆう=信者の罪を教会が免除すること)」と呼ばれ、十字軍戦士や、大航海に出発する船員などにもみとめられていた。

しかしそれと並行して、寄付さえすれば罪がゆるされるという要素が、教皇庁財政の必要からふくれあがり、いわゆる「免罪符」(贖宥状)というお札(ふだ)が、迷信深く近所づきあいを大切にする民衆に販売されるにいたって、弊害が生じていた。弊害として論じられ、行き過ぎが批判されることはけっして珍しくなかった。

十四世紀中ごろのボッカチオの『デカメロン』に、早くもその偽善の暴露が行なわれている。

ルターが問題にしたのはそういう弊害以前の、キリスト教の根本に関することであった。

| 『第四条 自分自身を憎むことがつづくかぎり、すなわち天国にはいるまで罰がつづく。』 |

|

ビッテンペルク大学の教会の扉

マルチンルター

|

つまりあっさり罪が許されるという誘惑は、自分を愛し、罰を憎む傾向を生むではないか。

それでは悔い改めも何もあったものではないというのである。

この厳格主義はむしろ修道院のものであり、陽気な民衆のものではない。

こういうすべり出しで、問題は多くの方向に発展する。

『第二十条 教皇が「すべての罰をゆるす」と宣言するならば、それはほんとうの「すべて」ではなく、たんに教皇自身が科した罰をゆるすというだけのことである。

第二十一条 だから教皇の免罪符で、あらゆる罰が免除されるという免罪符売りの説教者はみな間違っている。

第二十七条 貨幣がさいせん箱のなかで音をたてるやいなや、魂が天国に行くというならば、それは人間の誘惑でしかない。

第三十九条 免罪符のすばらしい価値と、ほんとうの悔い改めとを、同時に民衆にわかるように説くことは、どんなに学識のある神学者にとっても困難である。』 |

贖宥(しょくゆう)の、したがって免罪符の教理的な根拠は、ローマ教皇のもとに原始キリスト教以来の高僧たちの美徳が蓄積されており、その切り売りが可能であるということであった。

売り上げはたとえばルネサンス的教皇による聖ピエトロ寺院の建築などに用いられた。

しかし売り式げ増加の必要上、美徳と交換可能になった罪や罰の範囲は、「親殺し」にまでエスカレートした。

第二十七条はとくに有名で、具体的である。

この説教者は、テッツェル(一四六五〜一五一九)というドメニコ修道会の僧侶であった。 |

免罪符売り

|

『第四十五条 困っている人を援助しないで、免罪符を買うという考えは、教皇から罪をゆるされるのではなく、神の怒りを買うものだということをキリスト教徒に教えるべきである。

第四十六条 金持ちでない者には、家族のために蓄えをつくるよう、免罪符のために金を浪費しないよう教えるべきである。

第四十八条 教皇が免罪符の発売をゆるすとき、教皇は金よりも、まじめな教皇のための祈りをしているのだということは、教えるべきである。

第八十六条 教皇はこんにち世界最大の金持ちよりも富んでいる。

すくなくともなぜ聖ピエトロ寺院を建てるのに、貧しい信者の金を使わないで、自分の金を使うようにしないのか。

第八十九条 教皇は免罪符によって人の魂を救うのであり、金を要求するのでないとするならば、以前に発行された免罪符を、なぜこんどの新免罪符発行にあたり無効としたのか。』 |

これらの問題は人間としての教皇レオ十世への批判を、はっきり示している。

十五世紀前半に、分裂していたローマ・カトリック教会を統一するため開かれた、コンスタンツおよびバーゼルの公会議があった。

そこでは「教皇至上主義」と「公会議至上主義」の争いがあり、やっとのことで、「教皇至上主義」が確認されていた。

その底流が残っていたことを考慮しないと、ルターがこんな問題を出した不用心さは理解できない。

テッツェルの所属するドメニコ修道会は教皇至上主義であり、ルターの所属するアウグスティヌス修道会は一種の革新派であった。

教皇をこの程度に非難してもだいじょうぶだというルターの安心感こそは、ローマ・カトリック教会の宗教的空洞化、いわゆる腐敗、堕落の証拠であった。

『第九十二条 キリスト教徒にむかって、心安がれと叫ぶ予言者はすべて立ち去れ。

そこに平安はない。

第九十三条 しかしキリスト教徒にむかって、十字架と叫ぶ予言者に祝福あれ。

そこに十字架はないのである。』 |

これはルターの苦行僧的な信仰告白である。

そのかぎりで「九十五ヵ条」は、予定どおり学問的な討論として取り扱われ、そのままに小さな学僧のサークルの行事として終わる可能性があったわけなのであろうか。

その後の経過からみてそうは思えない。

巨大な事業の中心におかれる人物に固有の、どこかまのぬけた本質的な不用心さというものを考えさせるのが、この「九十五ヵ条」なのである。

ルターはこれを本気で、純粋な神学上の討論と思っていたらしい。

テッツェルや教皇を非難してはいるか、それが目的ではなく、信仰に関するまじめな討論こそが目的であった。

おそらく第三十九条にあるように、信者の告解を聴くうちに免罪符を説明する必要を感じ、周囲への考慮をあまりしないで、思いつくままに九十五ヵ条を書いて発表したらしい。

それがルターの自已に対するきびしさだったというのはたやすい。

しかしルターはじつは成功した職業的宗教家として、その習慣的な生活の温室のなかにいた。

九十五ヵ条の発表によって、ルターの温室の壁は破られ、あたたかい風や、冷たい風がはげしく吹きこんでくることになる。

あたたかい風はルターの説に対する、ドイツの生活に根ざした熱狂的な支持であった。

冷たい風は翌一五一八年から、しだいに強くローマから吹きはじめる。

結果論的にいうと、この九十五ヵ条のなかには、宗教改革の「宗教」に関する改革の動機になる要素がすでにふくまれている。

宗教改革がなしとげた変革を列挙してみると、「聖書にもとづく個人的信仰の尊重」「教会財産の縮小」「僧侶の結婚」「儀式・祭日の簡素化」「宗教行事の家庭化と個人主義化」「聖書の民族語訳」「僧侶の職業性の後退――俗人司祭主義」「政治と宗教の分離」といったことである。

しかしルターは九十五ヵ条執筆中、こういう見とおしをはっきり持ってはいなかった。

一人の中年の男がある程度の社会的地位にたどりついて、安全な道と危険な道の双方からの誘惑を受けながら、自分の思想を新しく形成してゆくというのはたいへんなことである。

千日や二千日かかっても不思議はない。

そしてさしあたり千日ほどの余裕がルターに与えられたというのが、ドイツ宗教改革史の不思議さであり、個性的なところなのである。

そこで一五一九年、神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世の死と、それにつづくスペイン王カルロス一世の皇帝(カール五世)就任、そのドイツ赴任がおくれたことを軸とした、ドイツの政治的事情に話題をうつそう。

2 ドイツの事情 top

神聖ローマ皇帝は、西ヨーロッパの皇帝という地位であったが、事実上はドイツの皇帝であり、選帝侯により選出されることになっていたから、だれがなってもよかったわけだが、事実上オーストリア大公ハブスブルク家が無難な、つまり強すぎない家柄として選出されていた。

皇帝マクシミリアン一世(在位一四九三〜一五一九)は、自領のオーストリア以外のドイツのことに無関心で、イタリア半島から引き出す利益のために、いわゆるイタリア戦争でフランス王と対立し、またフランスを圧迫する目的で、スペインと「結婚政策」を通じて結びついた。

皇帝のこういう政策は、ドイツのパラパラな諸侯や、自治都市のぬきさしならない伝統的権利の固執と表裏をなすもので、強大な皇帝権の存在をきらうドイツの事情が招いたものといってよい。

しかし皇帝なんかいないほうがよいのかというと、そうでもない。

皇帝にはオスマン・トルコの脅威に対して、キリスト教徒軍の総大将として戦う立場があった。

そして七大選帝侯のほか、大小あわせて三百をこえる諸侯領、自治都市領をふくむドイツの不統一は、ドイツ自身にとって大きなマイナスであった。

選帝侯七人のうち三人(マインツ、トリール、ケルン)までがローマ・カトリック教会の大司教の肩書きをもち、そのためにドイツ全体が、ローマ教皇から過大な負担をおわされる傾向がつよい。 |

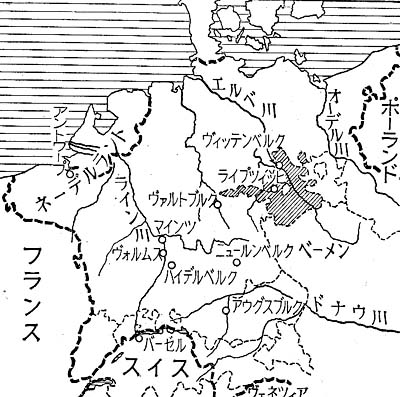

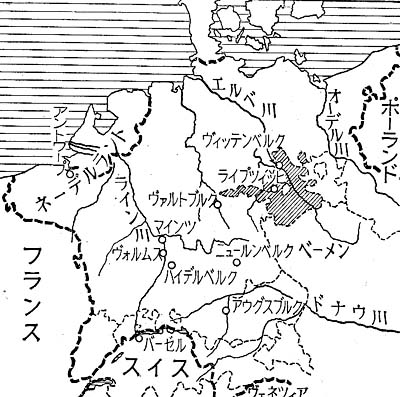

宗教改革当時のドイツ地図(中央の斜線はザクセン)

|

フランス、イギリス、スペイン、ポルトガルのような統一の進んだ国は、教皇と交渉して僧職任免権までものにし、ローマへの献金もほどほどに値切っていた。

スペインやポルトガルの派手な教皇への献身ぶりも、こういうことと共存していたわけである。

この意味では、ドイツにも皇帝に「ドイツの皇帝らしく」なってもらい、教皇にドイツを代表して交渉してほしいと考える余地があった。

一五〇〇年にザクセン選帝侯フリードリッヒ賢公(四人の俗人選帝候のうちの一人)から、マクシミリアン皇帝に提出された「帝国改造案」は、皇帝に拒否されたとはいえ、ドイツ史の重要な事件である。

このフリードリッヒは、反マクシミリアンのホープであり、マクシミリアンからも大切に扱われた重要人物であった。

彼が一五〇二年に、ローマへの献金をごまかしてつくった……というのがビッテンベルク大学である。

ルターはこの大学に協力したアウグスティヌス派修道院に属し、出張命令で無給教授をつとめていた。

ザクセン公はルターの信者でもなく、ルターに会ったこともない。

しかしザクセン公がルターに好意をもつ理由はいろいろとあった。

ルターもそのことをかなり意識していたようである。

問題の免罪符は、もともとローマのバティカン宮殿にある聖ピエトロ寺院の改築資金のために売り出されたものである。これは教皇ユリウス二世によって始められ、つぎのレオ十世が大がかりな販売にのりだした。

そしてこれをドイツで請け負ったのはマインツ大司教アルブレヒトであるが、その理由は、大司教就任にかかった教皇買収費の借金にこまり、これを返すために販売の許可を教皇からもらったわけである。

アルブレヒトに金を貸したのは、当時ヨーロッパ最大の富豪といわれたアウクスブルクのフッガー家である。

したがって免罪符の売り上げ金を、フッガーが差し押えた。

その手代が売り上げ金収容金庫の鍵を手にして免罪符説教僧につきまとっていたのである。

テッツェルが低俗な売りかたをし、善良なドイツ農民の金を吸いあげる状況は、つまりドイツがローマに金を吸いあげられるということであった。

ザクセン公は、テッツェルのザクセン領内への立ち入りを許さなかった。

領内でそんなあくどい商売をやられてはかなわない。

ビッテッペルク大学の教会にも、農民の献金をさそう多くのありがたい免罪のご利益ある拝観物(キリストのおむつなど)が買い集められており、大学の貴重な財源になっていたからである。

十月三十一日という日はとくに免罪ということでは有効な日ときまっており、参詣人の多い日だったから、ルターは九十五ヵ条をわざわざこの日に発表したのだという説もある。

ともあれルターがはじめから断固たる宗教改革者であったならば、自分の教会の迷信をこそ真っ先に攻撃したはずである。

ザクセンでなく、マインツ大司教領での免罪符販売を攻撃したのは、一面勇み足であったが、他面ザクセン公への遠慮であった。

大学の教会で通用していた前述の免罪符的迷信は、ザクセン公が配慮してくれたものだったからである。

ところが「九十五ヵ条」の評判はたちまちドイツ各地にひろがり、多くのコピーがつくられ、ドイツ語訳があらわれ、ルターのはじめの意図がどうあったにせよ、ドイツの社会各層にあった各種の不満に火をつけてしまった。

「九十五ヵ条」の宗教的な主張は永続的で、加速的な影響をおよぼすわけだが、さしあたりはその外面的なわかりやすさがドイツ人を喜ばせた。

ドイツにのしかかったローマ教会としてのマインツ大司教の手先テッツェルが、小気味よくやっつけられ、ローマ教皇もたっぷり皮肉られている。

それはめったに与えられない娯楽ではないか。そしてその楽しみのなかに、むてっぼうな一教授の運命への興味がふくまれていたこともやむをえない。

ルターの友人たちは忠告しはじめた。

「きみは正しいけれど、もう沈黙したほうがよい。」

テッツェルの所属するドメニコ派修道院が、九十五ヵ条によってもっともひどい打撃を受けた。

マインツ大司教アルブレヒトも、教皇レオ十世も、宗教問題には関心がなかったので、ドメニコ修道会が教皇庁組織を動かして、ルター断罪を促進させようとした。

教皇が権威を保つためにはそうなくてはならない。

十四世紀末イギリスに、ウィクリフ(一三二〇ごろ〜八四)というオックスフォード大学の教授がいた。

彼はルターより百年以上も早く教皇を批判し、聖書の英語訳をつくり、僧侶の結婚を説いたが、実力者ジョン・オブ・ゴーントのまったく政治的理由からの庇護(ひご)を受け、天寿をまっとうした。

教会大分裂時代(一三七八〜一四一七、教皇庁がローマと南仏アビニヨンにできた)のことであった。

ウィクリフの弟子で、プラハ大学教授になったヨハン・フス(一三六九〜一四一五)はボヘミアのチェク人対ドイツ貴族の対立に火をつけ、聖書をチェコ語に訳して、いわゆる「フシーテン運動」といわれる異端を形成した。

一四一五年コンスタンツの公会議はフスをだまして呼び出し、火刑に処し、また会議で統一をとげ権威を回復した教皇は、一四二八年、四十五年も前に死んだウィクリフの遺骨を火刑にして、体面を保った。

近くはフィレンツェのサボナローラを焼き殺したではないか。

ルターをも早くなんとかして焼き殺さないと、教皇の面子はまるつぶれになるというわけである。

ところが教皇レオ十世は、そういうことよりも、ドイツの情勢のほうに冷静な政治家としての注意を払っていた。

教皇は皇帝が強力になりすぎて、イタリアに干渉されることは好ましくなかった。

ルターはローマからの呼び出しには応じなかった。

いくらなんでも生命は惜しい。

友人たちも行くなといった。

教皇の使節が、ザクセン公やマクシミリアン皇帝と密談する政治的取り引きのついでに、ルターを沈黙させようとした。

教皇の使節がドイツにきておどろいた新事態は、九十五ヵ条以来ドイツの諸侯がひじょうに強腰で、ローマのやることにいちいち文句をつけはじめたことであった。

ルターのことをいえば藪蛇(やぶへび)になるから、そっとしておけというのが教皇庁の態度だったし、ルターもそれならそれで助かるという気持ちがあった。

ルターにとって相変わらず危険な存在は、同業者である僧侶であった。

彼らとの討論で論破されてしまったら、おしまいである。

ルターは猛烈に勉強した。とくに教会の歴史をしらべ、ローマ・カトリック教会が、もともと神の代理いっさいをつとめるようなものでなかった証拠をいくつも集めた。

ルターの神学者として積みかさねてきていた勉強は、必ずしもエラスムスのようなヒューマニストのものと同じではなかった。

しかしルターはすぐれた語学力で、こういう不馴れな学問の領域にもはいっていったのである。

3 ライプチヒ論争 top

一五一九年皇帝マクシミリアンが死んだ。

ザクセン公が臨時代理となり、皇帝立候補を辞退したので、皇帝の地位は、マクシミリアンの子でスペイン王になっていたカルロス一世と、フランス王フランソワ一世のあいたで争われた。

アウクスブルクのフッガー家がカルロス一世のために莫大な買収費を用立て、皇帝カール五世が実現した。

新皇帝カール五世はフッガーに返金するため、スペイン人に重税をかけた。

スペインでは貴族から職人にいたるまで、大いに不満であった。

不満は一五二〇年の反乱(コムネーロスの乱)となって爆発し、新皇帝はスペインを離れることができなかった。

マジェランが世界周航の許可をとったのは、このときのことである。

反乱を武力と買収で、どうにか押えつけたカール五世は、一五ニー年はじめようやくドイツに赴任する。

ふしぎなことにカール五世の当選にも、九十五ヵ条が影響しているらしい。反ローマ的心情がドイツにみなぎり、ローマ教皇が希望するフランソワ一世でなく、マクシミリアンの子に帝位を……という気持ちが働いたという。

じつはカール五世はドイツ語がわからないベルギー育ちのスペイン人で、ドイツの皇帝というより、「日の沈まない」大帝国の皇帝でありたいと願っている人物であった。

彼が「貴族にはスペイン語で、男にはフランス語で、女にはイタリア語で、馬にはドイツ語で話す」といった南欧的人間であることを、あらかじめドイツ人が聞いていたとしたら、フッガーの金がいくらばらまかれても、そう簡単にはカール五世も実現しなかったかもしれない。

まだカール五世がスペインにいた一五二〇年の七月、ルターの警戒していた本格的な討論があった。

これが「ライプチヒ論争」である。

論争の相手は、インゴルスタット大学のヨハン・エックという教授であった。七月四日から十四日までの毎日の論争であった。

双方とも農民の子であり、苦学力行の末、現在の地位を得た立身出世型で、実力十分である。

聖書をはじめとして重要な宗教書を、ほとんど暗記している。

それぞれが自分に都合のよい個所を引用して議論したら、闘志と体力だけの争いだが、その点ではヨハン・エックのほうが強そうだった。

エックはルターに、「ローマ教皇が誤っている」といわせるように議論を誘導した。

おそらくは疲労のために、ルターは「ボヘミアのフス派の考えにも正しいところがある」と発言した。

エックは勝ったと思い、ルターは覚悟をきめて、新しい勇気をふるいおこした。

この論争は、ルターの「九十五ヵ条」の問題の正式の取り扱いが放棄されていたあいだの出来事で、純粋な宗教論争の形と内容を保っていたが、ドイツ人のルターに対する人気を、飛躍的に高めたものである。

ライプチヒ大学は、フス派に追い出されたプラハ大学の教授たちがつくった大学で、エックがルターをフス派弁護に誘いこんだ腕まえは見事なものであった。

しかしエックも、ライプチヒ大学も、ドイツでは孤立するという逆の結果が出てしまったのである。

この論争から生じた新しい勇気によってルターは、はっきりと、ローマ教会への反逆を決意し、ドイツ教会の建設に一身を賭けた。

翌年春カール五世がドイツにきたとき、ルターの心の準備はほとんどできていたといってよい。 |

スペイン王から新ドイツ皇帝になったカール五世

「ライプチヒ論争」でルターの論争相手となった

ヨハン・エック教授

|

それをいちばん具体的に示すのは、ライプチヒ以後突然といってよいほど旺盛になった、ルターのいわばパンフレット活動である。

『ドイツ国民中の貴族に与うる書』(一二五〇)は、なかでも数千部を売った明快なもので、

「教皇や僧侶が神に近く、諸侯や手工業者や農民がそうではないというのはかってな解釈だ。

すべてのキリスト教徒は神に近い。ちがうのは職務だけだ。」

「ローマの無学な教皇だけが、聖書の教師でありうる、ということは、悪魔的な誤りだ。」

「なぜわれわれドイツ人は、教皇からこんなに多くの税を奪われなくてはならないのか。

フランス王国が防ぎえたことを、なぜドイツ人ができないでこんなにバカにされるのか。」

「ドイツの領地をローマにやってはいけない。」

「ドイツの教会をつくれ。」

「ローマ巡礼は浪費だ。」

「修道院を廃止せよ。」

「僧侶は結婚してよい。」

「日曜日以外の祭日を廃止せよ。」

「乞食坊主よりも働く貧民の世話をせよ。」 |

といった内容をふくみ、言葉は激しいが、慎重にドイツの貴族たちの自尊心と愛国心に訴え、ドイツ教会に対する援助をえようとしたものであった。

4 「私は取り消さない」

カール五世がドイツに赴任するまで、ローマ教皇庁はルター処断の問題をちゅうぶらりんにしていた。

「破門にするぞ」という手紙を出したかと思うと、手をまわして説教僧テッツェルを引退させたり、ルター批判を手びかえさせたりなどして、ルターおよびドイツをなだめようとしていたのである。

一五二〇年十二月十日、ルターはローマ教会の法規集と、スコラ哲学の書物と、教皇からの「破門するぞ、おまえの説を取り消せ」という手紙を焼いた。

いわゆる「破門状焼却事件」である。学生たちは喜んで大さわぎした。

新皇帝カール五世の赴任への期待は大きかった。ルターそのひとは、もっとも大きな希望を新皇帝にたくしていたらしい。

皇帝を頂点としてドイツ貴族が団結し、ローマから離れてドイツの教会を……というのが『貴族に与うる書』の主張だった。

一五二一年四月十七日と十八日、「ボルムスの国会」におけるルターの喚問は、ほとんど伝説的な宗教改革最高の劇的盛り上がりをもって、記述される習慣がある。

この二日間「取り消せ」といわれ、「明日まで待ってくれ」といい、

「聖書もしくは道理によって反論されないかぎり、私は取り消さない。神よ助けたまえ、アーメン」

と答えたルターの巨人的な態度、皇帝や諸侯の驚き、民衆の欸喜はたしかにすばらしい場面である。

ボルムス国会は、ルターという稀有な人物をめぐる政治的取り引きの場であった。

ルターがいるかぎり、ドイツも、カール五世の本国であるスペインも、ローマ教皇に対して強い態度がとれる。

教皇使節は多くの譲歩をし、国会はルターの公民権をうばうことを議決した。

しかしルターは姿を消していた。

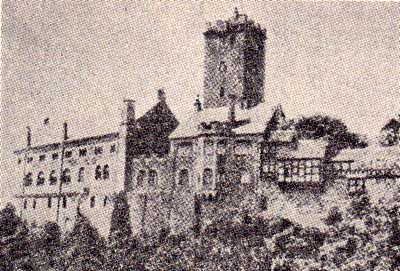

彼はおそらくザクセン公の配慮で、バルトブルクの古城にかくまわれていたのである。

ルター主義によれば人はただ信仰によってのみ「義」とされ、カトリックのように善行や教会を仲介としない。

したがって宗教生活と俗生活の差は失われ、世俗の職業も、結婚も信仰と両立する。このルターの説にしたがって、結婚する僧侶があらわれた。

ドイツのローマ・カトリック教会組織は崩壊しはじめた。

ルターのパンフレットは破壊の教科書であった。

親が子供を学校にやらなくなったり、教会の儀式が侮辱されたり、聖母マリアの像が破られたりした。

カトリックの僧侶たちは自信を失いはじめた。ルターを支持していた僧侶たちは、それぞれルター説のかってな解釈をし、ルター説の慎重な政治的配慮を無視して激しい説教を開始した。

ルターのボルムス国会における断固たる態度は、改革運動の明瞭な合図になり、古城にかくれたルターをもはや必要としなかった。 |

ルターがかくまわれたバルトブルク城

|

それは新しいタイプの僧侶が、無数に出現したことを意味する。

『再洗礼派』はルター説を合理的に発展させ、赤ん坊に洗礼をほどこすのは無意味で、大人(おとな)にこそ洗礼を……と主張した。

この程度の合理主義でも、十分に新しい「思想」であった。

改革すべき不合理を列挙し、聖書にもとづいて反論せよときめつけるルター式論法は、ドイツの社会秩序そのものにとって、危険な思想を育てはじめたのである。

ルターは十ヵ月して、バルトブルクの古城から出た。ルターの逮捕はもはやぜんぜん問題にならない。

ルターはドイツにとって必要な人物である。

ルターは諸侯の信頼を受け、秩序の回復を指導する役割を背負った。

諸侯はルター主義を採用し、自分の領内の人民にそれを強制し、領内のローマ・カトリッタ教会をつぶし、その領地を没収した。

ルターは新しく儀式や讃美歌をきめ、簡素なドイツ教会をつくりはじめた。

ビッテンベルク大学のルターの教え子は、牧師兼教師としてドイツの各地に派遣された。

それまで教会財産である農奴つきの荘園が、僧侶の生活を支えていたのに対し、牧師は信者の寄付や教師としての俸給で暮らす。

ルターの改革の仕事はそれなりに順調であった。

ボルムス国会から一五二五年までドイツは、宗教改革にともなう政治的、社会的な激動を体験する。

その最大なるものは「大農民戦争」である。

ルターは諸侯と農民のあいだを有効に調停できず、はっきり諸侯の側に立った。

ルターはもともと秩序を愛し、バルトブルク城を出てからは、みずからの生きかたを静かなドイツ教会建設の方向に局限した。

そういうルターと、新しい危険な僧侶たちに従う無数の農民のおいだには、おそろしく深い溝があった。

5 神の前での平等 top

ルターは「大農民戦争」のさなか、一五二五年五月、四十二歳で結婚した。妻は尼僧で二十六歳のカタリナ・フォン・ポーラといった。ルターは『貴族に与うる書』のなかで、つぎのように書いている。

「聖書によれば僧侶はりっぱな人物で学問があり、一人の女の夫であるべきなのだが、キリスト教がローマ時代、権力者に圧迫され、そのため勇気が必要だったために、結婚しないという決心をする僧侶がたくさん出た。ところが教皇は、このすぐれた人びとにとって自発的な意志であったものを、一つの規則として僧侶すべてに強制した。

それは教会の財産を、ローマ教会に全部結びつけることに役立った」と書いた。 |

僧侶のなかには「めかけ」をもつ者もいたが、恋愛をし子供ができて苦しんでいるものも多かった。 |

ルター一家、

夫人は尼僧のポーラで、六人の子供をもつ音楽好きの一家であった。

|

僧侶に正式の結婚が許されないのは、「神の前での平等」を教えるキリスト教の精神に反するというのが、ルターの考えであった。

尼僧は幼児のとき、「一生結婚しません」という誓いを立てさせられていたので、ルターはその救出に努力した。

ポーラはルターに救われた一人であったが、優れた主婦として、ルターに六人の子供と家庭の喜びをあたえた。

結婚によってルターは、家族や教育についての考えかたをはっきりもつようになった。

「神の前での人間の平等」は、政治的・社会的なとらえかたから、しだいに個人的・家庭的なとらえかたで考えられるようになる。

それは宗教が政治から家庭に引きこもる、大げさにいえば「政教分離」の方向である。

それは同時に野外で大かがり火を焚く「社会的」なクリスマスから、ローソクで祝う「家庭的」なクリスマスへの方向である。

ルターは音楽が好きで、また上手だった。

ギターの前身でリュートという楽器がある。ルターはリュートを弾き、家族を集めて合唱を楽しんだ。

彼は讃美歌を作曲したが、そのいくつかは現在のプロテスタント系讃美歌集にはいっている。

「神はわがやぐら」は、クリスチャンでなくても知っている人が多いだろう。

カトリック教会のラテン語の聖歌(たとえばグレゴリウス聖歌)は、それなりにりっぱな美しいものであるが、その単純清澄な声は天使の合唱をあらわす特別の目的をもち、世俗の音楽と区別するために和音やリズムがきつく制限されていた。

ルターは讃美歌に民謡など世俗音楽の要素をとり入れ、ドイツ語を用いて、音楽を神の与えてくれた人間の喜びとして奨励した。

「ドイツ音楽」はルターからはじまるとさえいわれる。

「学校の教師は歌えなくてはならぬ。」

ルターのこの言葉は、村の聖歌隊(少年合唱団)のためにラテン語の歌だけを教え、鞭を錣っていた従来の教師たちへの批判であり、音楽を人間のものにしようという呼びかけであった。 |

「神はわがやぐら」楽譜(ルター自筆)

|

バルトブルク城にかくれていたとき、ルターは聖書をドイツ語に訳した。

ルターによれば、神の言葉である聖書こそ、個人の信仰の根拠である。

それまでもドイツ語訳聖書の試みはあったが、「マルティン・ルター博士の聖書」はドイツ全体に普及し、方言の多かったドイツ語を、一つにまとめるのに絶大な寄与をした。

ルターはドイツの学校制度の恩人であるともいわれる。

ルター派の牧師は、だいたいにおいてカトリックの僧侶のかわりに教師の役目をはたした。

科学や経済について、きわめて保守的な考えかたしかもっていなかったルターは、教育内容の革新にはあまり貢献していない。

科学についての無理解は、カトリックにも劣らなかった。経済に関しては

「絹やビロードや貴金属や香料を輸入するのはぜいたくだ。一般に貿易によって貴族や富豪は貧乏になっている。」

「銀行を閉鎖せよ。一年に百グルデンのお金から、二千グルデンのお金をつくることがなぜできるのか」 |

と、彼は『貴族に与うる書』のなかで述べている。

ルターは貴族を尊敬し、商人を憎んでいた。

この「銀行」は、最大の金融業者フッガー家をさしている。

フッガーの成功は鉱山の経営権を、ドイツの領主たちから安く買い取ったことにはじまる。

フッガーの鉱山業支配は、農民の子てあったハンス・ルター(ルターの父)に銅の製錬の仕事を与えた。

ルターは大学で法律を勉強させてもらったのに、一五〇五年、突然修道院にはいって僧侶になってしまい、働き者の父ハンスを嘆かせていた。

父の僧侶嫌い(なまけ者と呼んでいた)を知りぬいていた息子の素朴な苦悩は、ルターの「経済」についての考えかたの形成におそらく関係している。

ルターの単純な「額に汗して働く」勤労主義は、当時芽ばえつつあった「資本主義的」な経済の動きをとらえるのにじゃまになった。

ルター主義が、別に述べるカルバン主義にくらべ、普及の程度で大きく劣っている理由はここにあるといってよい。

ルターは一五四六年に死んだ。

ライプチヒ論争のときやせていたが、次第にふとった。

このことにむやみとこだわってルターの晩年を堕落のようにいう立場がある。

肥満はとくに批評するようなことではないのだが、ルターの場合にかぎってそんなことがいわれる理由は、つぎに述べるような不幸なめぐり合わせからなのである。 |

ドイツのブルジョア、ヤコブ・フッガー

|

6 大農民戦争 top

十四世紀以来西ヨーロッパ各地で農民の反乱がつづいた。

封建制度がくずれてきたことや、黒死病による労働力不足などで、農民がプライドと希望をもったためと、ひとまず要約しておこう。

スイスの場合をのぞき、農民反乱は領主たちの団結のまえにことごとく敗れた。

そして一五二四年から翌年にかけての「ドイツ大農民戦争」も、同じ運命をたどった。

その悲惨な結末は、同時にドイツ・ルネサンスの終わりでもあったのである。

ルターに刺激されて目ざめはじめたドイツと、ひとくちにいっても、目ざめかたは階層によっていろいろであった。

諸侯は教会領の横領に関心をもった。

「騎士」とよばれる小領主たちは、傭兵(ようへい)にその地位を奪われ、貧しくなったがいばっており、「強盗騎士」などと呼ばれて一般に嫌われていた。

みずからも「傭兵」になったりしていたが、ルターの改革を機会に団結し、教会領の強奪を考えた。

諸侯の目ざめは領内の住民にルター派の信仰を強要すれば、それでだいたいの目的を達した。

騎士たちの目ざめは直接的な暴力であった。

フランツ・フォン・ジッキンゲン(一四八一〜一五二三)はそのような騎士の指導者だったが、一五二二年九月トリール大司教に戦争をしかけた。

騎士軍は敗れ、ジッキンゲンは死んだ。

ここに「帝国直属騎士」と呼ばれた、ドイツ的な名目の古い階層が滅亡した。

ドイツの農民の目ざめは、改革にともなう支配者の混乱に乗じて、自分たちの失われた権利を回復しようという意欲が、濳んでいた野性を解放したものである。小さな農民反乱から巨大な「農民戦争」になったのは、一五二四年八月であった。

南ドイツからザクセンとオーストリア、つまり、現在の東ドイツをのぞいたドイツ全体の約三分の二にわたって、農民軍は優勢であった。

農民戦争は飢餓暴動ではなく、裕福な農民、傭兵の経験と技術をもつもの、馬や大砲や鉄砲までふくんだ大軍による攻撃ではじまったのである。

攻撃目標は諸侯とカトリック教会であった。

諸侯はたちまち譲歩して時をかせいだ。政治経験がなく、視野のせまかった農民軍は油断して分裂し、道徳的に堕落し、掠奪したり、酒を飲んだり、かってに帰宅したりして無防備になった。

皇帝カール五世のイタリア作戦に貸してあった軍隊が帰ってくると、諸侯は団結して農民軍の各個撃破にとりかかった。

一五二五年の秋、十万から十五万といわれる農民が殺され、ドイツ農民戦争は終了した。

農民軍の指導者には、ルターの影響をうけた若い僧侶が多かった。

テュービンゲン農民軍の最高指導者とみなされたトマス・ミュンツァー(一四八九ごろ〜一五二五)は、殺されたとき三十七歳であった。

彼はルターの説を社会的・政治的に拡大し、強烈な反領主闘争と一種の共産主義をとなえていた。

またシュワーベン農民軍が諸侯につきつけた有名な「十二ヵ条」というやや温和な要求書があるので、つぎに要約してみる。 |

トマス・ミュンツァー

|

第一条 あらゆる村は牧師の任免権をもつ。

(これは領主の信仰がルター派教会であっても、信仰は自発的であるべきだということである)。

第二条 穀物十分の一税は牧師の給料と貧民保護に用いるべきである。

(ローマ行きだった十分の一税を領主は横領するなということである)。

第五条 家庭で使う分なら、森の木をかってに切ることを許せ。

第六、七条 無料労働をやらせるな。

第八条 地代を正当なものにせよ。

第九条 きまった法律で裁判せよ。

第十条 村の共有地を奪うな。ほしければ買い取れ。

(十五世紀末から金属鉱山の開発が進み、坑木や木炭のための木材の値段がぐっと高くなった。

そこで領主や教会は森林保護の名目で、農民の共有地――入会(いりあい)地――への立ち入りを強引に制限し、

ときには共有地を取りあげた。とくに貧しい農民は、共有地からの燃料や飼料に依存して生活していたので、痛手をうけた。

この種の争いは封建社会から近代社会に移るとき、どこでも――日本でも――おこっている)

第十一条 相続税を廃止せよ。

第十二条 以上のことが神の言葉に反するなら、聖書によって証明せよ。 |

「十二ヵ条」についてはルターも仲介の労をとったが、ミュンツァーの農民軍はまったく非妥協的であった。

ルターは諸侯に「あんな連中は打ち倒し、絞め殺し、刺し殺せ」と説いた。

ルターに非難された農民は、ルターに「うそつき博士」の名を贈った。

それはルターヘの大きすぎる期待が生んだ現象である。

一五一〇年、ルターがエルフルト大学の講師をしていたとき、同市の手工業者のギルドが暴動をおこした。

暴徒の勢いはきわめて強かったが、ルターははっきり秩序の側に味方している。

農民戦争がおさまると、ドイツではルター派を採用した諸侯がしっかりした足場をつくってしまい、皇帝カール五世はやっかいな問題をかかえこんだ。

カール五世その人のカトリック的な生い立ちをべつにしても、スペイン王でもある皇帝がルター派になることは、考えられなかった。

教皇と仲が悪いくせに、皇帝は確固たるカトリックであった。

そこからくる不都合に対し、ルター派の諸侯は一五二九年、皇帝に対して抗議(プロテスト)した。

プロテスタントの名はここに生まれ、ルター派ばかりでなく、新教一般のよび名になった。

一五五五年のアウクスブルクの宗教和議(このまえにカール五世と、新教徒諸侯のシュマルカルデン同盟とが戦った。一五四六〜四七)では、カトリックとルター派の妥協ができたが、カルバン派はみとめられなかった。

三十年戦争(一六一八〜四八)が終わって、「ドイツ帝国の死亡証書」とよばれた「ウェストファリア条約」が結ばれるまで、ドイツは各宗派に分裂した三百余の小独立国の争いに終結し、外国の干渉まで受けた。

この間の農村の荒廃と商工業の衰えははなはだしく、十六世紀はじめまでのドイツ・ルネサンスの芽ばえはつみとられてしまったのである。

このドイツ・ルネサンスを代表する画家が、アルブレヒト・デューラー(一四七一〜一五二八)とマティアス・グリュネバルト(一四五五?〜一五二八)である。

もともとドイツのゴシック絵画は、形式主義といいきれない激しい野性をもっていた。

デューラーはイタリアの技法をとり入れ、重厚で思索的な宗教画を描き、また印刷術と並行して流行した銅版画に独自の分野を開拓した。

グリュネバルトはゴシックの名匠であったが、年下のデューラーに学び、ドイツ・ゴシックの猛烈さを最高度に発揮し、しかも写実的な大傑作「イゼンハイム祭壇画(一五二一〜一五)」を残した。

二人ともルターを支持し、グリュネバルトは農民戦争で農民側に味方し、亡命生活中に死んだ。

ドイツにおける宗教の争いが、ドイツの後進性を決定的にしたということは、つまり皇帝とドイツが一体化せず、ドイツを統一するものがなく、ドイツの分裂が尖鋭になり、固定してしまったということであった。

それをルターとか、カール五世といった個人の責任に帰することはできない。

しいていえば、ドイツの歴史が背負いこんだヨーロッパの歴史の歪みのなかに、ルターも、カール五世も、その他大ぜいも生きたということである。

top

**************************************** |