|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

13 14

世界の歴史7 ルネサンスの時代

13 ロシアの歴史をさかのぼって

1 『遠い昔の物語』

top

イタリア・ルネサンスの最盛期である十五世紀中葉、ベネチアの貴族で外交官のヨサファト・バルバロというものが、当時、イタリアの植民地であったターナ地方(アゾフ海沿岸)へ旅行した。

彼はここに十六年間も住みつき、その周辺のさまざまな民俗、習慣について、見聞したところを記録した。

死後(一五四二年)に出版された「ターナ旅行記」がそれで、そのなかにはつぎのような記述がある。

「コロムナから旅すること三日にして、モスクワとよぶ大河に出会う。そのほとりに同名の町があり、ここにルーシの大公を名のるヨアン(イワンのビサンチンふう呼称)の屋敷がある。

町を貫流するこの川には大小の橋がかかり、城は丘の上にあり、森林でかこまれている。

穀物や肉類の豊富なこと、牛肉ははかりを用いず、目分量で売買されるほどなり……」と。

これは、おそらく、西欧人にモスクワが紹介された最初であろう。

その後まもなく、ドイツ人の一騎士でトッペルというものが、各地を放浪したあげく、ふとした偶然から、やはりこの未知の国を「発見」した。彼は帰国するとすぐ神聖ローマ皇帝に報告した。

「ポーランドとリトワ(リトアニア)のかなたに、ルスとよぶ国があり、その領主はポーランド王よりも偉そうで、おまけに金持ちのように見うけられます……」

これに驚いた皇帝は、トッペルを使者に仕立ててふたたびモスクワにつかわし、その領主の娘を一人養女にもらいうけ、そのかわりに、「国王」の称号をあたえようと申し入れたが、これはことわられたという。

この「誇り高い」モスクワの領主こそ、イワン雷帝の祖父で、ロシア統一の盟主とあおがれるイワン三世(在位一四六二〜一五〇五)である。

「ロシアの古いよび名をルス(またはルーン)というが、それが本来なにを意味したかは今日でもまだはっきりしない。

現在のロシア人は、古代末期の世界史に登場するゲルマン人とならんで、ほぼ同じころ東ヨーロッパに定着しはじめたスラブ人の子孫である。

しかし、彼らは十世紀末までは文字をもたなかった。

ロシア語のアルファベットは、九世紀半ばにギリシア人宣教師キリルがスラブ諸国にキリスト教を伝導する必要からはじめて、作った(当時の四十三文字のうち二十五字を古代ギリシア文字からとっている)といわれている。

現在あるロシア語の最古の文献は十一世紀のはじめにノブゴロドで書かれた聖書である。

いずれにせよ、文字がなかった時代のロシアの歴史はよくわからない。

ただ、北にノブゴロド、南にキエフという二大商業都市があり、スカンジナビア半島のノルマン人(バイキング)や、ビザンティン帝国(東ローマ)とさかんな交渉をもっていたことは、アラビア人の旅行記やビザンティンの記録からもうかがえる。

日本では源平時代がはじまる十二世紀になると、ロシアでもビザンティン式の年代記が書かれるようになったらしいが、そのほとんどが散逸、焼失して伝わらない。

しかし、キエフのペチョールスキー修道院の僧ネストルが編集したとおぼしいものが、ただひとつ――それも原本ではなく後代の写本で――幸いにも残っている。

その書名は『遠い昔の物語』で、これを俗に『原初年代記』ともいう。

さて、そのなかに、ロシア建国についての二つの説話がある |

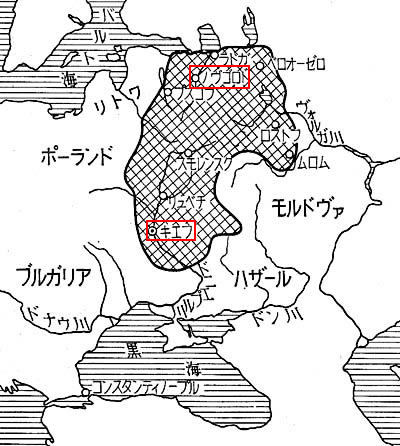

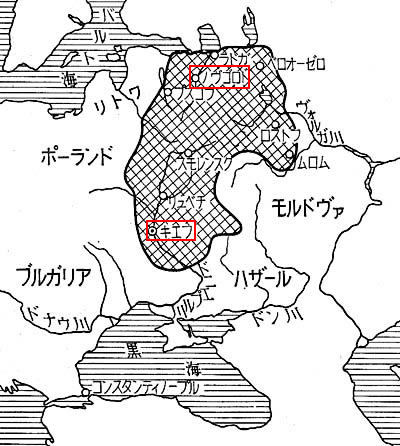

建国当時のキエフ、ロシア(九〜十世紀)

|

その一つは、ノブゴロドに関するもので、八六二年に、ノブゴロドに内乱が起こった。

そこで市民たちは相談して、海のかなたのワリャーグ人(ノルマン)のもとに使いを送り、

「『われらの地は広大であり、豊かであるが、秩序がない。来って君臨し、領せよ』と申し入れた。

そこでリューリクという名のワリャーグ人が一族をひきいて来り、おのれの家臣たちに町々を分けあたえた」という。

もうひとつは、キエフに関するもので、それがいつごろのことか不明(多くの学者はこのほうがまえの話よりもはるかに古いとしている)であるが、「長兄をキイとよぶ三人兄弟があり、森で獣をつかまえて暮らしていた。

一説によると、キイはドニエプル川の渡し守であったともいう。

彼らがつくった町がキエフである。

その後、キイはビザンティン皇帝のもとにでかけ、そこで大いに歓待された」というのである。

そこで、問題の「ルス」という言葉の起源であるが、『遠い昔の物語』では、これはワリャーグ人を指している。

しかし、その後の学者の研究によると、この言葉が文献上にあらわれるのは、ワリャーグ人の時代よりはるかに古いとされる。

すなわち、六世紀のビザンティンの記録に、ドニエプル川流域に住む種族をルスとよび、ボルガ川も古くは「ルーシ」とよばれていたと。

また十世紀のアラビア人の旅行記では、キエフ人をルス、ノブゴロド人をスラビャーネ(スラブ人)とよんで区別していると。

いずれにせよ、二つのちがった建国伝説が併存することから、ロシア史の黎明期(れいめいき)である九世紀ごろ、キエフとノブゴロドに二大政治中心地があったことは疑いない。

それが統一されてルスとよぶ「古代国家」が成立するのは、『年代記』によると、二代目のノブゴロド公オレグのとき(八八二年)であった。

2 妖術(ようじゅつ)師の乱

top

太陽は空に輝き イーゴリ公はルスの故郷へ帰る

乙女(おとめ)たちはドナウの岸辺で歌い その声は海をわたりてキエフまでひびぐ

(イーゴリ軍譚(たん)) |

これより約二百年、「陽気なドニエプル」河畔には、キエフ・ルスとよばれるスラブ民族の幻想的な「英雄時代」が展開される。

彼らはまだキリスト教を知らず、古代のギリシア人のように、天地自然の神々を信じていた。

天の神がスバローズ、その息子が太陽神ダーシ・ボーク、雷神がペルーン等々で、森には「一つ目の怪物」がいるし、川や湖の底には「ルサルカ」という妖精がいた。 |

オレグ公と親兵団

|

ゴーゴリの小説にでてくる有名な「イワン・クーパロ」のお祭りは、太陽と火の神にささげられたもので、「真夏の夜」(六月二十三日のイワンの日)に行なわれ、昔は処女を太陽神への生贄(いけにえ)として水中に沈めたという。

のちにこれは藁(わら)人形にかえられるが、この夜は村中が総出で岸辺に集まり、かがり火をたいて、歌にあわせて踊りくるった。

一年中でこの晩にかぎってさまざまな奇蹟があらわれ、水面が緑光を発したり、柏の大木が移動したり、ときならぬワラビが生えたり、そしてこれらの奇蹟を見つけたものは、鳥獣の言葉がわかるようになるともいわれた。

しかし陽気で開放的な南ロシアとちがい森林と沼沢でかこまれた陰鬱(いんうつ)な北ロシアには、うす気味わるい妖術師が出没した。

彼らは霊感によって神と交流し、その言葉を語ると信じられた。

一〇二四年、スズダリ地方に飢饉がおこると、妖術師たちは「成年の女の体内に食物がかくされている」といいふらし、女の肩を断ち割り、なかから穀物や魚をとりだして見せたという。

そこで人びとはすすんで妻や姉妹を差し出し、ためにたくさんの女が殺されたと伝えられる。

彼らのあとには数百の群衆がつきまとい、それが各地に波及しはじめたので、時のキエフ大公ヤロスラフは軍隊をひきいて、妖術師たちを捕えて火あぶりや遠島の刑に処したという。

ところで初代のキエフ大公オレグ(八八〇ごろ〜九二一)の死もこの妖術師と関係がある。

あるとき一人の妖術師がオレグにむかって、

「あなたは、平生かわいがっている馬のために命を失います」と予言した。

そこでオレグは馬丁をよんで「もうこの馬には乗るまい。見まい」といい、殺すにはしのびないので、目につかないところで養っておくように命じた。

それから四年たって、ビザンティン遠征から帰ったオレグは、馬丁をよんで「あの馬はどうした」とたずねた。

「とうに死にました」という答えを聞いて、オレグは大笑いし、「さてもさても、妖術師というやつは嘘つきだ。馬は死んでもおれは生きておるぞ」といい、「どれ、その骨でも見とどけてくれよう」と、すでに腐り果てて骨だけになっている馬の死体のところへ行った。

「この骸骨のためにおれは殺されるというのか!」と笑いながら片足でその頭をこづくと、その中から一匹の蛇がはい出して足にかみつき、それがもとで彼は発病し、まもなく死んだという。

オレグが死ぬと、リューリクの遺児イーゴリ(在位九一二〜四五)がキエフ大公となる。

彼は欲が深く、貢納を余分にとりたてようとしたためにドレベリヤン人に殺される。

しかしその妻オリガ(八九〇ごろ〜九六九)は、才色兼備の女性で、巧みな計略で見事に夫の復讐をとげる。

「目には目を、歯には歯を」というわけである。

ところでキリスト教の伝来も、この女性と関係がある。

西暦九五五年のこと、オリガはコンスタンティ・ノーブル(現トルコのイスタンブール)を訪問した。

東ローマ皇帝はオリガの美しさに眼をみはり、さっそくプロポーズしたが、彼女はこれには答えず、まず洗礼親になってくださいと頼んだ。

やがて皇帝と総主教の立ち会いでオリガの洗礼が行なわれたが、終わると皇帝はさきの求婚をくりかえした。

そこでオリガは、「洗礼親と洗礼子の結婚は禁じられているではありませんか」とやりかえし、これにはさすがの皇帝も、「オリガよ! あなたはわたしをペテンにかけた」――といって笑い、その機智(きち)にめでて莫大な贈り物をしたという。

このオリガの息子がキエフ大公スビャトスラフ(在位九四五〜七三)で、つねに純白のルバーシカをつけ、「その行くや豹(ひょう)のごとし」といわれた精悍(せいかん)無比の武人。

ある日、この母と子はキリスト教について次のような会話を行なった。

母「私は神を知って喜んでいます。そなたもまた神を知れば喜ぶことでしょう。」

子「どうして私一人だけがちがった掟を受入れられましょう。そんなことをすれば部下の親兵団に笑われます。」

母「もしそなたが洗礼をうければ、ほかの者もそれに習うでしょう。」 |

|

洗礼親の東ローマ軍帝とオリガ公妃

|

しかし、息子はついに母のすすめを聞かなかった。

そしてこのスビャトスラフもドナウ地方へ遠征した帰途、獰猛(どうもう)なペチェネグ人に襲われて悲劇的な死をとげた。

キリスト教がロシアの国教となるのは、オリガの孫ウラジーミル大公(在位九七八ごろ〜一〇一五)のときである。

「ルスの洗礼」という物語がそれである。

3 ルスの洗礼 top

このウラジーミルもはじめは、異教であるスラブの神々の熱烈な信奉者であった。

九八〇年彼はキエフに、頭髪は銀、ひげは金というとほうもなく豪奢(ごうしゃ)な雷神ペルーンの大像をつくらせているが、このころがロシアにおけるスラブ教の全盛時代であった。

当時のロシア人がキリスト教を嫌ったのは、それがスラブの慣習であった「多妻制」を禁じたからともいわれる。

古いスラブ社会には「ウムイチカ」とよぶ掠奪結婚の風習――つまり、他村からかねて目をつけておいた花嫁を強奪してくる――があった。

それはたいてい湖や川のほとりで村の青年男女がたくさん集まる「お祭り」のときに行なわれたが、娘を盗まれた親たちも黙っているはずはなく、それがひいては部落間の争いにもなる。

そこで調停がなり、「ベーノ」とよばれる身代金(すなわち結納金)が娘の親たちに支払われるというしきたりが生まれた。

この間の事情を示す次のような会話がある。

花嫁のそばに兄とおぼしき男が坐っている。

そこで、「あなたはどうしてそこにいるのです。」

「私は自分の妹を守るためです。」

「しかし彼女はもう私のもので、あなたのものではありませんよ。」

「そんなら彼女の養育費を支払ってください。着せたり、食べさせたり、飲ませたりしてきたのですから。」

いずれにせよ、スラブの多妻制が富者のためのものであったことはいうまでもなく、ウラジーミル大公のごときは、五人の正妻のほかに、「ビジゴロドに三百、ベルゴロドに三百、ペレストーボに二百」の側室がいたというから、話半分にしてもすさまじい。

このウラジーミル大公にキリスト教への改宗を決意させたものは、スラブの異教が、ようやく繁栄にむかってきたキエフ国家の宗教として、あまりにも時代おくれとなっていることであった。

彼が洗礼するいきさつは、年代記によると、次のとおりである。

あるとき、彼は、クリミア半島にあった東ローマ帝国領の都市ケルソン(ヘルソネス)を攻めてこれを倒し、そこから東ローマ皇帝に書を送って、皇帝の妹を妻にほしいと申し入れ、もしききいれなければコンスタンティノープルに攻めのぼると威嚇した。

そこで皇帝は、「キリスト教徒は異教徒と結婚できない。私の妹がほしいたら、洗礼しなさい」――と回答した。

するとウラジーミルは、「それなら、あなたの妹御といっしょに聖職者をよこしてほしい。そうすれば洗礼する」と伝えた。

皇妹アンナは「それは人身御供(ひとみごくう)になるようなもので、死んだほうがましです」とこの結婚をいやがったが、ついに皇帝に説得されてしぶしぶ船にのり、ケルソンにわたった。

ウラジーミルはそのころ眼をわずらい、まさに失明するばかりであったが、洗礼をうけたとたんに眼がなおり、「いまこそ私にはほんとうの神がわかった」と感嘆し、これを見てそばにいた親兵団もあらそって洗礼したという。

さて、キエフにもどると大公は、全国に命じて、改宗を強制させた。

ドニエプル河畔に市民がかり出され、「あるものは首まで、あるものは胸まで、また子供たちは岸辺で、それぞれ水につかり」、集団洗礼が行なわれたと年代記は伝えている。

そしてこれより、キエフ・ルスは面目を一新する。 |

スラブ教からキリスト教に改宗した

ウラジーミル公

|

ペルーンの像はドニエプル川に投げこまれ、そのあとに石造りのりっぱな教会が建ち、ビザンティンからは工匠、学者が招かれ、宮殿や寺院は美しいモザイク、壁画、彫刻でかざられ、聖書や教父伝が翻訳され、年代記が書かれ、法典が編纂(へんさん)される。

ウラジーミルの息子ヤロスラフ大公のとき、キエフは「富の宝庫」としてその黄金時代をむかえて、聖ソフィア寺院、ペチョールスキー修道院をはじめ「四百の教会と八十の市場」があったといわれる。

ブレーメンからこの地を訪れたアダムズというものの言によると、「キエフはコンスタンティノープルに匹敵した」。

4 タタールのくびき top

プラウダといえば、ソ連の新聞の名で、「真実」「正義」などを意味するが、古いロシア語では「法」の集成、すなわち「法典」をさした。

現存するロシアで最古の法典が、「ルースカヤ・プラウダ」(ルス法典)であるが、そのなかでいちばん古い部分が、ヤロスラフ大公のとき(一〇一六)編纂されたものである。

これには古いスラブの慣習法と新しいキリスト教倫理との奇妙な混交が見られ、キエフールスの社会構成を知るうえでほとんど唯一の貴重な史料となっている。

そこで、この「ヤロスラフ・プラウダ」によれば、そのころのルスの住民は公(クニヤージ)の「家臣団(ムーシ)」と「一般人(リュージ)」にわけられ、しかも前者は後者の「二倍のねうち」があるとされた。

たとえば、家臣を殺すと一般人の二倍、すなわち金貨八十枚の罰金がとられる。

また、殺されたのが「婦人」ならば一般人の半額、つまり金貨二十枚でよい。

したがって、人を殺しても罰金を払えばよいわけで、古代スラブの「血の復讐」は、法令のうえではあとをたっている。

これもキリスト教の影響であろう。ところで「殺人」よりももっと重い罪は「放火」と「馬泥棒」で、これをやると全財産を没収されたうえに、自由を剥奪方れて奴隷におとされた。

つまり、「人間」よりも「物」のほうが重く見られていた。

「一般人」は、「ポサードの人びと」とよばれる市民(商人、職人)と農民からなり、これらはいずれも「自由人」であるが、このほかに「不自由人」、つまり、奴隷がいた。

男の奴隷は「ホロープ」、女人奴隷は「ラーバ」とよばれた。

女奴隷が主人の種を宿すと、母子ともに「自由人」に昇格した。

ロシア語の「働く」(ラボータチ)という言葉もこの「ラーバ」(女奴隷)を語源としており、「その主人にたいして奴隷の状態におかれる」がもとの意味であった。

「仕事」(ラボータ)、「労働者」(ラボーチイ)などの語も同じ系列にはいる。

ところで、キエフ時代のロシアに奴隷がいたことは確実であるが、その数は不明。

東ローマの記録には、「スラブ人は捕虜を奴隷としない。

身代金を払って故国へ帰らせるか、そこにとどまって自由人となるかのいずれかをえらばせる」――というのがある。

しかし、別の説によると、彼らは「遠征」で獲得した捕虜を外国へ「輸出」していたともいう。

つまり、当時の黒海・カスピ海貿易で奴隷は、ロシア産の毛皮とならぶ重要な「商品」であった。

いずれにせよ、ロシアの奴隷の数は古代ギリシア・ローマのように多くはなく、したがって、キエフ・ルスを「奴隷制」国家とよぶのはあたらない。

「プラウダ」によると、奴隷は「人間」としてではなく、「家畜」と同列にあつかわれ、これを殺しても罰金はとられず、ただその所有者に損害賠償をすればよいことになっていた。

では、悪名高いロシアの「農奴制」はいつごろから生まれるのかとなると、学者のあいだでもいろいろと異論がある。

ただここでいえることは、農民のなかにはじめ存在した「自由人」と「奴隷」の差がしだいにちぢまり(とくにのちのモスクワ時代に)、やがて両者が融合することころに「農奴」が生まれると見てよい。

ロシアの平原にタタール(モンゴル)が姿をあらわすのは、成吉思汗(ジンギスカン)の死ぬ三年前(一二二四)のこと(日本では「承久の乱」後まもなく)であった。

「やつらが我々の国を奪ってしまった。明日はあなたの番です」――という警報が、西辺の遊牧民ポロブエツ人からはいったので、ルスの諸公はキエフ大公ムスチスラフのもとに戦備をととのえ、東部国境のカルカ川でタタール軍を迎え撃ったが、死者一万を出して惨敗した。

しかし幸いにもこのときには、勝ったタタール軍がすぐ軍をかえしていずこかへ姿を消した。

「天災は忘れたころにやってくる」――という諺(ことわざ)のように、それから十三年間が夢のように過ぎたが、ある日、突如として抜都(バツ)のひきいるタタール軍五十万が、ロシアを席捲(せっけん)した(一二三七〜四〇)。

「鎌で草を刈るように、タタールの剣でルスの人びとの首がとんだ」――といわれる。

そのうえ数十万人が捕虜として連れ去られ、そのなかには諸公の夫人や姫君など深窓(しんそう)の女性もおり、いくたの悲話が生まれた。

「働くことを知らず、ついこのあいだまで美しい着物をまとい、金銀で飾られ、多くの奴隷にかしずかれていた貴婦人たちが、いまでは野蛮人の奴隷に身をおとし、車をまわして糸を紡いだり、水仕事で手を凍らせた」――と文献は語っている。

そのころ(一二四六)ローマ教皇の使節カルピーニがポーランドからキエフを通過してモンゴルに向かったが、「私が旅したとき、南ロシアのいたるところで眼にしたのは、畑に散らばっている無数の人骨としゃれこうべであった。

かってはあれほど繁栄していた首都キエフでさえも、いまではわずかに人家二百を数えるだけで、そこに住む人たちも生活苦にうめいていた」――と記していた。

これより約三百年間、ロシアの上には「タタールのくびき」がつづき、歴史家はこの時代を「沈滞期」とよぶ。

すなわち、「ルスの国土についての格調高いひびきはもはやきこえなくなった。

内外の不幸に打ちかしがれて、人びとは臆病になり、狭量になり、私利私欲のみを求めるようになった」――と慨嘆するのである。

ところで、「疾風(はやて)のように」ロシアを征服した抜都(バツ)のタタール軍は、占領地を金帳汗国(きんちょうかんこく=キプチャック汗国)に編入したがその行政権を直接にぎることはしないで、ルスの諸公がこれまでの所領を統治することを許した。

ただし、貢納の取り立てだけは容赦なく行なわれた。

そこで次のような歌が流行した。

「もしもお金がないならば、子供をさらってまいります。

もしも子供がないならば、女房をもらってまいります。

もしも女房もないならば、おまえの首をもってゆくぞ。」 |

タタールにさらわれた婦女子は、ベネチアやジェノバの奴隷商人に売りとばされた。

中央アジアや黒海沿岸でルスの子守歌がしばしば聞かれたというのは、このころの話である。

5 自由の都ノブゴロド top

タタールの征服をまぬがれた北方のノブゴロドだけは、キエフが滅びたのちも古代ルスの伝統をうけついで繁栄をつづけた。

ここには、リムスキー・コルサコフ(一八四四〜一九〇八)のオペラで有名な「サドコ」の伝説がある。

サドコはこの町で生まれたしがない艶歌師(えんかし)。

宴席をまわって歌をうたい、どうやらパンにありついていたが、ある日、ついに前途を思い失望落胆、イリメン湖のほとりで一人、歌にたくしてわが身の不幸をなげいた。

この歌は三日三晩つづき、はからずも湖底の水神を感動させた。

そして、これよりサドコの運がひらける。水神からさずかった秘策によって、彼はたちまちにノブゴロドきっての豪商に成り上がる。

この物語の後半は、功成り名とげたサドコの海洋譚(たん)で、さながらロシア版『シンドバッドの冒険』といったところ。

嵐で船が海中に没しても、サドコは得意の歌で海神を魅了し、その姫と結婚してめでたし、めでたし。

――このサドコこそ、全盛期のノブゴロド商人の自由奔放な夢であった。

この町は、ハンザ同盟に所属し、イタリアのベネチアのような都市共和国(人口は十四世紀四十万という)になり、北氷洋からウラルにおよぶ広大な植民地をもつようになった。

そのシンボルは中央広場にある「自由の鐘」で、これが鳴ると市民が集まって古いスラブの伝統である「民会(ベーチェ)」をひらく。

しかし、政治の実権を握っているのは豪商たちで、それに派閥がからみあい、民会はしばしばなぐりあいの大乱闘に発展した。

ところで、「おごるものは久しからず」のたとえにもれず、「富者の天国」ノブゴロドもやがて没落の秋(とき)をむかえる。

これについて、ルスの聖者伝には次のような物語がある。

白海の孤島にすむ有徳の修道院長ゾシマが寄進を求めてノブゴロドにきた。

彼は、当時とぶ鳥を落とす勢力のあった貴婦人マルファの邸宅を訪れたがすげなく門前払いをくった。

そのとき、ゾシマはそばの弟子をかえりみて、「この屋敷に住む人もやがては自分の足で歩くことができなくなろう。この門も閉ざされたままで二度と開かれなくなる日がこよう」――と語った。

ほどなくして、マルファは、追いかえした老僧がじつは有名なゾシマであったことを知っていたく後悔し、改めて礼をつくして宴席へ招じた。

ノブゴロドの今をときめく顕官・豪商のいならぶなかに、ゾシマはおくれてはいってきたが、ひとわたり賓客たちを見わたすと、何におどろいたか、はっとして目をふせた。

二回、三回と彼は同じ動作をくりかえし、ついには首を左右にふり、パラパラと落涙した。

それより彼はマルファ夫人のすすめる山海の珍味にも、ろくに手をつけず、そうそうにして辞し去ったが、師の異様な行動をいぶかった弟子が、その理由をたずねると、

「不思議なこともあるものじゃ、わしの前に坐っていた六人の大貴族には、首がない」と語った。

ゾシマのこの不吉な予言はやがて事実となった。

モスクワ大公イワン三世の「ノブゴロド遠征」がそれである。

top

**************************************** |