|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

13 14

世界の歴史7 ルネサンスの時代

14 イワン雷帝

1 双頭の鷲(わし)

top

モスクワの起源は、キエフやノブゴロドなどにくらべるとはるかに新しい。

もともとこれは川の名で、その語源をたどればロシア語ではなく、フィン系の言葉であったという。

こんにちのモスクワ市も、そのはじめは「クッコバ」とよばれる寒村で、辺境の一宿場にすぎなかった。

古い年代記によると、十二世紀の中葉(一一四七)にスズダリ公ユーリーが、その同盟者であるセペルスキー公スビャトスラフにあてた手紙のなかで、「兄弟よ、モスクワに来れ!」――と書いている。

これが文献上にその名が登場する最初である。

この九年後に、ユーリーはこの村に木柵をつくったが、これがこんにちのクレムリン(城壁)の前身である。

このような一寒村が、どうして「第三のローマ」といわれる大都市に発展したがということは、ロシア史の「謎(なぞ)」ともいわれる。

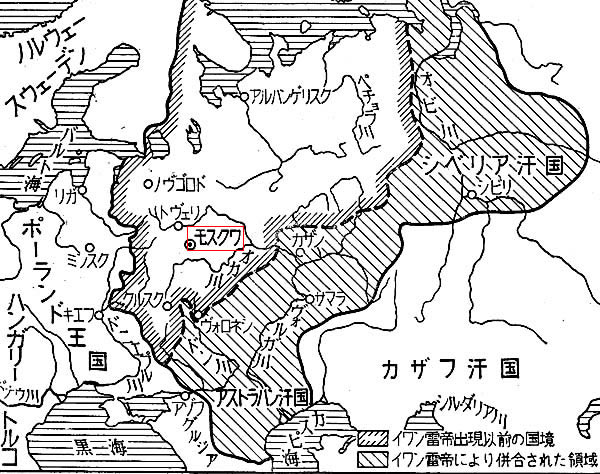

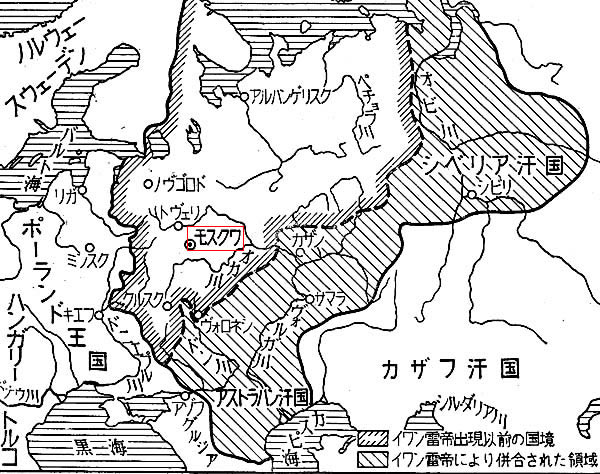

モスクワ大公国の発展(十六世紀) |

それでも歴史家はモスクワの興隆について、いくつかの原因をあげている。

まず第一に、タタールのロシア侵入このかた、「森林と沼沢」でかこまれたモスクワはロシアでもっとも安全なかくれ場所となり、南方からの避難民がぞくぞくと集まってきたこと。

第二に、もとの商業路(いわゆる「ワリャ−クからギリシアへの道」)がドニエプル川からボルガ川上流に移動し、これまでのキエフにかわってモスクワが新しい東西貿易の中心点となったこと。

そして第三に、歴代のモスクワ公がとってきたがめつい領上買収政策が成功したこと、などである。

たとえば、初代のダニール公は、隣国のコロームナ公をだましうちにして捕え、その領土を奪ったし、二代のユーリー公も同じ方法でモジャイスクを併合した。

三代目のイワン(一世)は「カリタ」(財布)とあだ名されたように、金銭高いことでは父祖をしのいだ。

彼はタタール汗とその妻妾(さいしょう)たちを高価な贈り物で買収し、その虎の威をかりて政敵のトベリ公を追放し、ついに汗から「ルス大公(ロシアの元首)のお墨付をもらい、ルスの諸公が汗におさめる貢納の徴収請負い権を手にいれ、そのうわまえをはねてますます私腹をこやした。

このイワン・カリタのとき、モスクワは七つの都市、五十一の郡、四十の国有村をもつ大国になりあがったが、その大部分は買収によるものである。

日本では足利幕府の全盛期がまだつづいている一四四〇年のこと、一修士ミハイルという者がノブゴロドの大主教を訪れていった。

「モスクワでは本日はたいへんな喜びようです。」

「それはまたなんとして?」

「モスクワ公に男児が生まれ、イワンと名づけられました。

この子はやがてノブゴロドの慣習を打破し、われらの町に破滅をもたらすことになりましょう。」

これが、イワン三世(在位一四六二〜一五○五)の誕生にまつわる説話である。

その治世四十三年間に彼は、ノブゴロドをはじめとする当時のロシアの三つの自由都市国家を滅ぼし、スズダリ、トベリなど六つの公国を併合し、東北ルス(ドニエプル川右岸の地)の全域にわたる統一国家をつくった。

そしてここに「内紛」を片づけたロシアが、いよいよ「外敵」(ポーランドとリトワ)と相対することになり、これより約四十年間の戦乱時代をむかえる。

ところで、イワンの最初の妻はトベリ大公の妹マリアであったが、若死にしたので、彼はもっと「有力な」後妻を求めた。

そのころ、ローマには、トルコに滅ぼされた(一四五三)東ローマ(ビザンティン)帝国の最後の皇帝の姪にあたるソフィア・パレオローグが、孤児として暮らしていた。

ぬけめのないイワンは、これにプロポーズして成功した。

「彼女はまれにみる狡猾(こうかつ)な女性で、その夫にたいして大きな力をもち、これを操縦した」と、モスクワの宮廷をおとずれた一外国人は記している。

このソフィアにしたがって、コンスタンティノープルから亡命した多数のギリシア人がモスクワにはいり、タタール式のこれまでのモスクワ宮廷にビザンティン・ローマ流の「新風」がもたらされることになった。

当時のモスクワは戸数四万五千、人口十一万。

これよりクレムリンや宮殿も石造りにかえられ、外国の使臣を謁見(えっけん)する豪華な「稜角(りょうかく)の間」もつくられ、イタリアの名匠フィオラベンティの設計になるウスペンスキー寺院(ここで歴代のツァーリの戴冠式が行われる)や、ブラコベシチェンスク教会堂(ツァーリが日夜礼拝するプライベートな教会)も建立された。

イワンの立居振舞もにわかに荘重となり、「全ルスのツァーリ」という新しい称号を名のり、東ローマ皇帝にならって「双頭の鷲」をその紋章とした。

「ツァーリ」というのは、ツェサーリ(つまりラテン語のカエサル、英語のシーザー)という古いロシア語がつまった言葉で、ドイツ語のカイザーと同じ語源で、もともとローマ皇帝の称号であった。

イワンがはじめてツァーリを名のったのは、ソフィアとの政略結婚によって自分が東ローマ皇帝の唯一の合法的な継承者となったという、自負からきている。 |

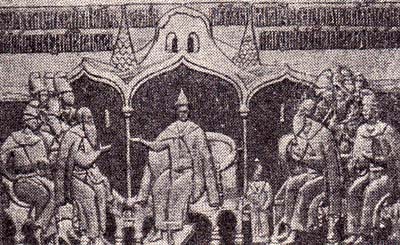

イワン三世

イワン三世とその家族を現した当時の壁掛け

|

ここに、ロシアの新しい「神話」(帝王神権説)がはじまるのである。

ロシアに亡命したコンスタンティノープルの総主教エレミアは、「古きローマは異教徒によって滅ぼされ、第二のローマなるコンスタンティノープルも、サラセンの子孫にして神をおそれざるトルコ人によって占領された。

ツァーリ陛下の偉大なるロシア帝国こそ第三のローマであり、世界において陛下のみが真にキリスト教の皇帝とよぶのにふさわしい云々」――といっている。

つまり、ロシアが世界のキリスト教の総本山であるというわけ。

これまでは、「モスクワ公」にたいして同輩であったルスの諳公たちも、いまでは「ツァーリの奴隷(ホローブ)」というへりくだった称号を用い、いかめしい玉座のまえでひたいを地にすりつけて平身低頭することとなった。

「主君(ゴスダーリ)」とか「専制君主(サモジェルジェッツ)」とかいう新しいロシア語も生まれた。

2 毒殺される皇妃たち top

イワンとソフィアのあいたにうまれた息子がワシーリー三世(在一五○五〜三三)で、彼はその父をしのぐ専制君主となり、ために大貴族(旧諸公たち)との対立がようやくはげしくなる。

「ロシア貴族」とひとくちにいっても、これは二つにわけられる。

その上層は「大貴族」で、キエフ・ルス以来の諸公や、ロシアに帰化したタタールの王族の末裔(まつえい)などがこれにはいり、日本でいえばさしずめ徳川時代の「大名」がこれにあたる。

彼らは「世襲地」をもち、モスクワ公とは同輩ないし競争者(ライバル)の関係にあった。

これにたいして貴族の下層は「士族(ドボリアン)」とよばれ、諸公の宮廷(ドボール)につかえる家臣、ないし大公に直属する旗本で、彼らは期限つき(ふつう一代かぎり)の「知行地」をもらい、西欧の「騎士(ナイト)」、日本の「武士」に相当する身分層であった。

ところで、これまでのロシアの政治のありかたは、「大公(クニヤージ)は大貴族(ボヤール)とともに考える」というのがしきたりで、この「考える」というロシア語から、のちに「議会」を意味する「ズーマ」という言葉が生まれる。

つまり国政の最高機関は「大貴族会議」で、これはかなり古くからロシアに存在した。

モスクワ時代になるとそのメンバーも数十名にふえ、士族の一部や書記官も参加する。

これはクレムリン宮殿で、ツァーリの臨席のもとにひらかれ、「夏は日の出を合図に、冬はまだ夜の明けそめぬうちから」はじまり、朝食から昼食のあいだ、「五、六時間にわたって」つづけられ、昼食後、夕方まで議員たちは「長い昼寝」をとり、それから「鐘の音」でおこされ、ふたたび集合して会議を続行するといったぐあいであった。 |

イワン雷帝と貴族会議(1551年の木彫作品)

|

そして、このズーマの下に「プリカース」(命令の意)とよばれる諸官庁があり、その数約三十で、これが中央政府であり、その各員官は「ズーマ」の書記官が兼務することになっていた。

ところがワシーリー三世やその息子のイワン四世(雷帝)(在位一五三三〜八四)は、大貴族(ボヤール)を毛ぎらいし、ズーマと協議することをやめて、いわゆる「側近政治」を行なった。

そこで羽振りをきかせてくるのが「成り上がりもの」とよばれる皇妃の一族である。

そのころのロシアには、皇妃を公募する風習があった。

全国の大貴族に勅令が出され、妙齢の美女をもつ親たちは各地の代官のもとに届け出ること、もし「隠しだて」などすれば、厳罰に処するというのであった。

そこでワシーリーのときには千五百名の処女が集められ、それより五百名が選らばれてモスクワに送られ、ここで第二次、第三次の詮衡(せんこう)をへて十名にしぼられ、それから官廷の医師と産婆がテストして、もっとも健康で美しい娘が一人皇妃となるのである。

人並はずれて早熟であったといわれるイワン雷帝も、まだ未成年の十七歳にして、やはり同じような方法で皇妃をえらんでいる。

ところで、娘が皇妃になるとその一族には権勢と栄達への道が開かれることとなり、ワシーリーの治世にはグリンスキー家、イワン雷帝の時代にはロマノフ家(これはのちのロシアの新王朝になる)、その子のフョードル帝(在位一五八四〜九八)のときにはゴズノフ家(その代表がのちのツァーリ僧称者ポリス・ゴズノフ)がそれぞれに権力の座にすわった。

しかし、これはやがて皇妃のポストそのものが大貴族たちの陰謀の対象となり、皇妃はしばしば生命の危険にさらされた。

つまり、ツァーリの知らないうちに皇妃が毒殺される事件が頻発し、イワン雷帝はその母エレーナと最初の妻アナスターシアをそれで失い、その後にめとった第二、第三、第四の妻も不思議に早死にしており、雷帝自身もその死因に大きな疑問をもっていた。

3 激情の青年皇帝 top

ロシア史のうえで重要な人物を三人あげるとすれば、ピョートル大帝(在位一六八二〜一七二五)とレーニンのつぎには、おそらくイワン雷帝がくる。

スターリンもかってイワン雷帝を「レーニンの先駆者」とよんだ。

ソ連の有名な映画監督エイゼンシュティン(一八九八〜一九四八)が、晩年に映画「イワン雷帝」(一九四四)を作ったが、ある日、主役のチェルカーソフとともに、クレムリンに招かれてスターリンの「ご高説」を拝聴した。

そのさい、スターリンは「政治家」としてのイワン雷帝を賞讃し、「彼は思慮の深い、偉大な統治者であり、ロシアの統一を完成するとともに、外国の影響力が国内に浸透するのを防いだ」とのべ、とくにその外国貿易にたいする国家独占政策の「進歩性」を強調した。

そしてさらにイワンのおかした失敗にもふれ、彼は封建貴族にたいする闘いをもっと徹底してやるべきであった。

とくに大貴族(ボヤール)の「五大家」を絶滅させるだけの決断を欠いたことが致命的であり、このためにのちの「動乱」をまねいた。

けっきょく、イワン雷帝は「神を信じたがゆえに」誤ったのであるとのべた。

しかし、ロシアの学者のあいだでもイワン雷帝の評価をめぐって、さまざまな意見の対立があり、彼はこんにちにおいてなおロシア史上の「問題の人」であった。

いずれにせよ、歴代のツァーリのうちで、イワン雷帝ほど不幸な、ゆがめられた環境のうちに幼少年時代をおくったものは少ない。

彼は三歳で父を失い、七歳にして母を毒殺され、大貴族の陰謀がうずまく宮廷に孤児として育った。

のちに自身で述懐するところによると、 「私と弟のユーリーは、よそもののように、乞食の子のようにあつかわれ、食べるものも、着るものも、満足には与えられず、自由も許ざれず、年に不似合いなことばかりを無理強いされた」と。

幼いイワンは、宮殿の財宝がいつのまにか運び去られ、亡父のベッドには大貴族のシュイスキー公が寝そべっているのを見た。

また、「彼ら(大貴族)は、町といわず、村といわず、いたるところをほっつきまわり、住民に容赦なく罰金を科し、人民を苦しめ、ありとあらゆる悪事をおこなった。

彼らは余の家臣を奴隷とし、彼らの奴隷を貴族にした」ともいう。

しかし、外国の使節を引見したり、法令に署名したりするときには、まだ子供のイワンもツァーリとしてたてまつられ、「君主としては、かわいがり、子供としては虐待した。」

これらのことが、生まれつきすぐれた頭脳と鋭い感受性の持ち主であった少年イワンの性格を、おおいにスポイルしたと歴史家はいう。

当時は大貴族のあいだでベリスキー家とシュイスキー家が対立して権力を争い、流血がくりかえされ、しばしば幼いツァーリの寝室までがおそわれ、イワンは早くから死の恐怖をも体験した。

彼はまず、「歯をくいしばって耐える」ことを学び、「怒りっぼい、陰鬱(いんうつ)な、口数の少ない」人間となり、他人にたいしては「不信」「猜疑(さいぎ)心」「恐怖感」「自己防衛の本能」を強めた。

また、恵まれない家庭で育った子供にありがちな、早熟でさえあった。

まだ十六歳のこの少年は、遊びの最中に突然、結婚したいといいだして周囲のものをびっくりさせた。

したがって、この少年が「ツァーリ」という名のもつ権力の強さを知ったとき、ここに大貴族にとっては手のつけられないほど恐ろしい人物ができあがった。

ある日ペルシアから象が贈られてきたが、それがツァーリの前でひざまずかなかったのを怒って、イワンは即座にこれを殺させたという。

彼は激情にかられると、前後を忘れてカンシャク玉を爆発させ、そのあとではげしい後悔の念におそわれるのが常であった。

その晩年(死の二年前)における不幸な「息子殺し」事件が、よい例である。

そのきっかけはごくつまらないこと、すなわち、懐妊中であった息子の嫁の身なりがだらしないということ――そこで思わず嫁の頬をうち、それがもとて父と子のいさかいとなり、やがて逆上した父が手にした鉄の錫杖(しゃくじょう)で息子の頭をなぐると、相手は倒れて、そのまま動かなくなった。

その生涯を、きびしい孤独のうちにおくったイワンは、早くから読書に慰めを見出し、聖書、聖書伝、年代記のたぐいを読みあさり、当時のロシアでも有数の博識家となっていた。

彼の書いた文章は、現存するクルプスキー公あての書簡に見られるように、ビザンティン流の荘重で格調の高い名文である。

また彼は神にたいしても敬虔(けいけん)であり、大貴族にたいする処置もはじめのうちはかなり慎重で、不必要な残虐はさけていた。

フランク王国のカール大帝(在位七六八〜八一四)やナポレオンのように、モスクワのウスペンスキー寺院で大主教の手から「帝冠」(いわゆる「モノマフの冠」)をうけ、「キリスト教皇帝」として華々しい戴冠式をあげたのは、ロシアではイワン雷帝が最初である。

しかも、当時の彼はわずか十七歳の青年であった。ついでこの年にはロマノフ家のアナスターシアを皇妃に選び、結婚式もあげるが、まもなくモスクワには異変が頻発する。

寺院の大鐘が不意に落下したり、強風のなかに火災がおこり首都の大半が焼失したりする。

そして巷間(こうかん)には「アンナ・グリンスカヤの妖術」の噂がとぶ。

このアンナというのはイワンの母方の祖母。

この老婆が妖術師で、人間の生き肝を水につけ、この水をモスクワの家々にふりまいたのが大火の原因であるというのである。

この流言に興奮した群衆がクレムリンに押し入り、アンナの引き渡しを要求して暴動となる。

この異変のかげに大貴族の陰謀があるのを見てとったイワンは、ここに国政の一大改革を決意する。

彼はもはや大貴族を信頼せず、身分の低い司教シリベストルや士族(ドボリアン)のアダショフを登用して、「側近会議」をつくり、その献策にしたがって、一五五〇年、ロシアで最初の身分制議会「ゼムスキー・ソボール」を召集する。

一部の学者はこれを古代スラブの「民会」の復活であるともいうが、不幸にしてこの「ソボール」の公式記録は現存しない。

伝承によると、その日は日曜日で、ツァーリ・イワンは十字架を手にして「赤い広場」(古くは赤いというロシア語は美しいの意)に立ち、まず神に祈りをささげてから、大貴族を非難する演説を行なったという。

このソボールには、各都市からの代表も集まったというが、それがいかなる人たちであったかは不明。

ついで、その翌年(一五五一)には宗教会議も召集され、教会行政と信仰問題に関する「百ヵ条」が制定される。

さらに、地方行政と裁判制度の改革による綱紀粛正、新しい法典の編纂など、青年ツァーリの活躍にはめざましいものがあった。

また外交の面でも、カザンとアストラハンの二汗国を併合(一五五二〜五四)して「タタールのくびき」に終止符を打ち、ロシアがシベリアや中央アジアペ進出する端緒をひらいている。

彼はまた、「ヨーロッパヘの窓」を開こうとした最初のツァーリでもあった。

しかし、バルト海への出口をもとめて開始された、スウェーデンやポーランドなどとのリボニア戦争(一五五八〜八三)は、その予想に反して長期化し、彼の治世の前途に暗影を投げるものとなった。

イワンの「改革」がけっきょく中途半端におわり、後世の史家によって非難方れる「悪政」に転化するのも、このリボニア戦争の失敗に起因するところが多い。

シリベストルの追放、アダシーフの失脚、それにつづくリボニア征討軍司令官クルプスキー公の逃亡事件は、イワンの親政における重大な転機となる。

万事が意のごとく進まないのにいらだって、彼の「雷」がいよいよ爆発する。

この時期のイワンは、善意の「勧告」をも悪意の「干渉」ととりちがえ、反対意見をすべて「反逆」とうけとり、味方を敵と感ちがいし、彼の周囲には陰謀がうずまいていると錯覚した。

彼はイギリスのエリザベス女王に手紙を書き、亡命をさえ訴えていた。

まさにノイローゼ症状である。

4 地獄の使者 top

そのころ、リトワ貴族で、ペレスベートフという人物がいた。

若いころハンガリー、チェコ、ポーランドを放浪したのちモスクワへ帰り、イワンの宮廷に仕えたが、そのあいだにあらわした二つの著書『ツァーリ・コンスタンティン物語』『マホメット・スルタン物語』と、上奏文によって後世に知られるようになった。

そのなかで彼は、東ローマ帝国の滅亡は、その皇帝が人道主義者、「お人よし」で、大貴族を甘やかしたからであり、これに反して、トルコのスルタン・マホメットの成功は、大貴族の権力をおさえ、その特権を剥奪し、そのかわりに軍人(武士)階級を重用したことによるとし、ロシアのツァーリ・イワンも、このトルコのスルタンを見習うようにと説いている。

すなわち、

「ツァーリがおとなしく、お人よしであれば、その帝国は弱くなり、その権威はおちる。

ツァーリが賢く、雷のように恐れられておれば、その帝国は広がり、その名は世界にとどろく……

ルスのツァーリに従う高官どもは私服をこやし、職務を怠(なま)け、神と主君をあざむいている……

雷のない帝国は、あたかも、くつわのない馬のごとし。」 |

イワンに「雷」つまりテロをすすめた張本人は、このペレスベートフであるという説もある。

いずれにせよ、イワン雷帝の一生にはドラマティックな事件が多すぎる。

彼が二十四歳のとき、カザンに親征して凱旋するとまもなく重病にかかり、ほとんど絶望視された。

そこで、遺書をしるし、塗油をうけ、おもむろに死のいたるのを待った。

そのとき、別室からは、イワンの遺児への宣誓を拒否してののしりあう大貴族や側近たちの声がきこえ、さすがの彼も、あとにのこす妻子の前途を思い暗譫(あんたん)たるものがあった。

このとき、イワンは奇蹟的に生きかえるが、大貴族や側近の「背信」からうけたショックは大きかった。

ついで三十歳のとき、最愛の妻アナスターシアが毒殺された。

「なにゆえにおんみらは余の愛する妻を奪ったのか?

おんみらが余の小羊を奪うことなくんば、おそらく、血の犠牲はなしにすんだものを……」

とのちにイワンはクルプスキー公への手紙で非難している。

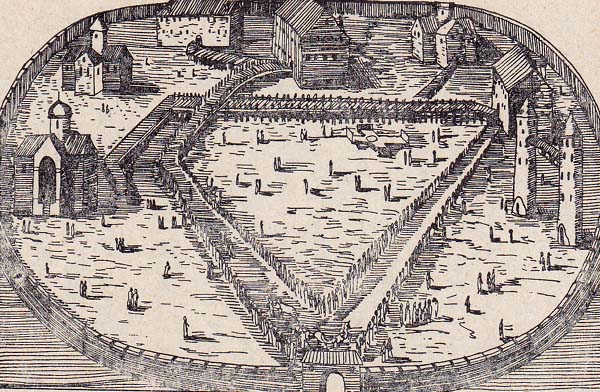

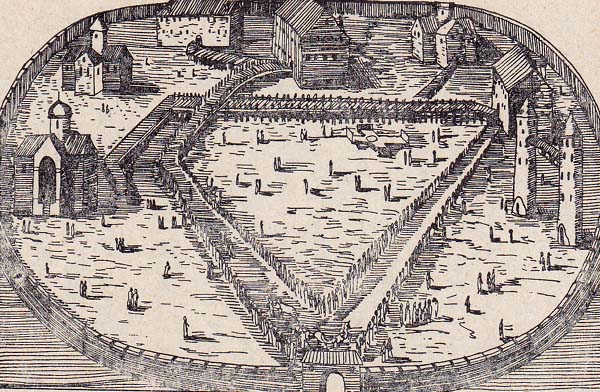

アレクサンドロフ村(十六世紀の石版) |

そして、それから四年後(一五六四)のある日、モスクワに奇怪な事件がおこった。

ツァーリ・イワンが十字架・聖像・金銀財宝などを槓に積んだまま、僅かな廷臣を連れていずこへともなく姿を消した。

このツァーリの「雲がくれ」は二ヵ月もつづき、首都はやがて不安と混乱のうずにまきこまれた。

そのころイワンの一行は、クリャズマ川にそうアレクサンドロフ村に落着き、ここから二通の勅書をモスクワに発した。

そのひとつは、モスクワ大主教にあてた退位声明書であり、そのなかでイワンは大貴族や聖職者を非難し、彼らの「反逆」によって国家は危殆(きたい)にひんしており、これを坐視できないから退位して、「神の指示」を仰ぐとのべている。

第二の勅書は「人民」に直接よびかけたもので、「ツァーリの怒り」は人民にむけられたものではないから、「安心せよ」とことわってあった。

この勅書が「赤の広場」で読みあげられると、その効果は覿面(てきめん)であった。

商店は閉じられ、官署はもぬけのからとなり、歌声は消え、おそれとおののきのうちに、「ツァーリに謝罪せよ!」の叫びがあがったと年代記は書いている。

群衆は口々に、「狼どもを追い出せ!」とわめき、「反逆者」の屋敷を襲撃しはじめた。

そこでノブゴロドの大主教ヒーメンを先頭に、大貴族、聖職者、役人、職人たちの異様な行列がアレクサンドロフ村へむかった。

彼らの懇願によってイワンは退位を思いとどまり、首都への還幸を約束するが、ただしその条件として、「反逆者」にたいする「雷」を行使する権利を要求した。

しかも、ここまで決意するのにイワンがいかに煩悶(はんもん=苦しむ)したかは、わずか二ヵ月間にその容貌が一変し、これがあのツァーリであろうかと驚くほどであったという。

これより「オプリチュナ」とよぶ奇妙な制度が断行される。

この言葉はもと諸公の未亡人に与えられる特別領をさしたという。

ところが、イワンは全国の主要な都市・県のうち四十余ヵ所を大貴族から没収し、あらためてこれを「オプリチュナ」(特別領)としてツァーリに忠誠な旗本・下層貴族(士族)、「親衛隊」(これはオプリチニクとよばれた)に分与した。

つまり、大規模な所領の割り替えであり、日本の例でいうと、関が原の戦いのあとで徳川家康が外様大名の領地を削ったり、配置替えをしたりしたのに似ている。

その結果、全国は「ゼムシチナ」とよばれるこれまでの所領と、ツァーリ直轄の「オプリチュナ」に二分され、前者の首都はモスクワ、後者のそれはアレクサンドロフ村とされ、その統治も、前者は「大貴族会議」が、後者はツァーリの親政ということで、二つの政府機関が併存した。

この着想は、前述したペレスベートフの説いた「スルタン・マホメット制」に由来したという。

しかし、イワンの真の意図は疑問で、この制度は長つづきせず、わずか七年にして廃止されている。

しかし、このあいだに親衛隊(オプリチニク)によっておこなわれた蛮行のかずかずは、イワンの治世に重大な汚点をのこしたばかりでなく、やがてその王朝(リューリク朝)の命とりともなった。

悪評高いこのテロ部隊は――その数もはじめは一千名、のちに六千名にふやされたが――「頭のてっぺんから足の爪先まで」黒ずくめの服装で、黒い馬にまたがり、黒い馬具をつけ、その鞍には犬の首とほうきがくくりつけられるという異様さで、これは反逆者を嗅ぎだして地上から掃きだすという任務を強調するためであった。

当時の人びとは彼らを「魔の暗闇(くらやみ)」、あるいは「地獄の使者」とよび、その名をきけば泣く子もだまった。

イワンは処刑された者の名を記録し、修道院でねんごろな供養をやらせているが、その数は四千に達した。しかし、そのほかに罪なくしてまきぞえをくった無数の商人、職人、農民たちがあった。

目撃者の談によると、モスクワ近郊では親衛隊(オプリチニク)の蛮行が六週間もつづき、市民の家財は掠奪され、家畜は屠殺され、家屋は放火され、婦女子は凌辱(りょうじょく)され、モスクワ池には死体が氾濫して、飲料水にもこと欠いたという。

また、ノブゴロドは、敵国ポーランドに内通したという口実でイワン雷帝みずからが親衛隊をひきいてのりこみ、掠奪・暴行のかぎりをつくした。

大橋からボルホフ川に投げこまれ溺死したもの六万といわれ、さしも二百年の繁栄を誇ったこのハンザ同盟の自由都市も、蜜蝋(みつろう)、亜麻、絹などの商品の厖大なストックとともに、一朝にして灰燼(はいじん)に帰した。

世人はこれを「突如としてまきおこった旋風」にたとえ、「あの思慮深かったツァーリが、どうしてこんなにも残忍な暴君にかわり、自分で自分の国家にたいする反逆者となりはてたのか理解できない」と評判した。

5 「庭訓」(ドモストロイ)

top

この時代の神権的な専制思想は、中流市民の家庭生活にもしみこんでいった。

その一例が、イワン雷帝の側近であった、司教シリベストルの作と推定される「庭訓(ドモストロイ)」である。

それは、「百ヵ条」や「教会いろは」とともに、善良なロシア人の日常生活の指針とされていた。

その内容は、信仰、家庭内の秩序、家事経済の実務の三部からなり、要するに、神を信じ、宗教上の儀礼をまもり、ツァーリや貴族を敬い、家にあっては父祖の教えに、また妻は夫に、したがう、というにつきている。

たとえば子弟の教育については、

「なんじの息子を幼いうちから訓戒せよ、そうすれば老後において魂の平穏がえられる。

なんじが息子をなぐったからといって、息子は弱くはならない、棒で打っても死にはしない。かえって強くなろう……」

「子供を若いうちに甘やかすな、肋骨の一本ぐらいはへし折るぐらいでよい。

さもないと、大きくなって凶暴となり、なんじに従わなくなり、なんじの魂に不満と病患を、家庭には損失を、財産には破滅を、隣人からは非難を、敵からは嘲笑を、おかみからは叱責と罰金をもたらすことになる……」

また妻としての道についても、

「妻と神と夫につかえ、家をととのえ、すべてにおいて夫に従え……」

とのべ、夫は時におうじてその妻を折檻(せっかん)せよとして、

「ただし耳や眼を打つな。心臓の下を拳や足や杖などでついたりするな。

鉄や木でなぐるな。

怒りにまかせて、また悲嘆のあまりにそんな打ちかたをすれば、めくらやつんぼにさせ、手足や指を折ることになり、また、頭痛や歯痛をおこさせる。

訓戒に鞭(むち)を用いるときには、心して打て」と。 |

まったく驚きいったしだいであるが、そのころのロシアを旅行した外国人の記述にも、これを裏書きするものがある。

たとえば、オーストリア公使シュタイン伯は、国際結婚をしたモスクワ女性が、その外国人の夫が彼女をなぐらないのは愛が足りない証拠ではないかと、心配したと書いている。

当時のロシア婦人はベールをかぶり、夫以外の男性には顔を見せてはならないとされていた。

皇妃も例外ではなく、外国の使臣たちが拝謁(はいえつ)を願い出ても、「妃殿下はご病気」ということでいつも許可にはならなかった。

また、この国を訪れたイギリス人フレッチャーは、「モスクワ国家の土地の三分の一を修道僧が所有している」と驚いているが、そのころのロシアの上流社会では、老年になると剃髪(ていはつ)して、修道院にはいり余生をおくることが流行し、そのさい広大な土地や巨額の財宝を修道院に寄進したものである。

このビザンティン式な修道主義の影響をうけて、トランプ、チェス、音楽、歌舞などの西欧的な娯楽は、いっさいご法度となった。

すなわち、「庭訓」によると、

| 「テーブルを囲んでいかがわしい雑談にふけり、竪琴(パヤン)やバラライカを鳴らしたり、踊ったり跳ねたり、手拍子を打ったりすれば、煙が蜜蜂を追いはらうように、天使はテーブルからとび去って、そのかわりに悪魔がやってくる……」 |

そのころのロシア人は、悪魔や妖術を本気で恐れていた。

イワン三世の侍医は息子の死の責任を負って処刑されたが、それは妖術の疑いをかけられたためであった。

高貴の女性を診断する医師は、じかにその肌にふれることを許されず、モスリンの布の上から脈をとったという。

しかし、ロシア人の大好物のアルコールだけは、天下ご免で、老いも若きも、金持ちも貧乏人も、ときには女や子供までが、酔いつぶれて街頭にころがっていてもだれも文句をいわなかった。

司祭までが説教をやる前に一杯ひっかけたというが、大貴族の招宴では、全員が酔いつぶれないと盛会とはいえなかった。

イワン雷帝は生涯に七回も結婚し、四人の男子があったが、長子ジミートリーは夭折(ようせつ)した。

彼が望みをかけた次子イワンは、成年にたっして妻をめとったが、前述したように、父の逆鱗(げきりん)にふれて殺された。

しかも、三男のフョードルは、父の眼から見てもまったく頼りにならない児であった。

「なんじはツァーリの子よりも、寺男の子にふさわしい」――と父はこの息子を罵(ののし)ったが、教会に行って鐘を鳴らすことだけが、この不肖の子の楽しみであったらしい。

もっとも、A・トルストイ作(一八一七〜七五)の史劇『皇帝フョードル』(これはモシクワ芸術座の得意とするレパートリーであった)によると、この若いツァーリは権力争いのはげしい乱世にあって、ひたすらに平和を祈念する聖者として描かれている。

いずれにせよ、雷帝の死後に帝位についたフョードルには、国家を統治する意志も能力もなく、政治の実権は皇妃イリーナの兄でタタール貴族のボリス・ゴズノフ(一五五一〜一六〇五)の手に移った。

そのうえフョードルには男児がなかったので、その弟のジミートリー(雷帝の末子)があとをつぐはずであった。

ところが、ここに奇怪な事件がおこり、まだ九歳の少年であったこの息子が、ある日、突如として謎の死をとげた。

のちに「動乱」に尾をひくこの事件の顛末(てんまつ)は、ほぼ次のとおりである。

これより先、皇子ジミートリーは、宮廷の陰謀から身をまもるために、母とともに、モスクワを遠くはなれたウグリチの離宮で、ひっそりと暮らしていたが、ポリス・ゴズノフ一派からこの少年が危険人物視されているという噂が流れだした。

すると、これと符合するかのように、一五九一年の五月末、ウグリチからモスクワに重大なニュースがはいった。

息子が白昼斬殺され、犯人はその場に集まった群衆によってなぐり殺されたというのである。

ところがモスクワから急派された「調査団」(その長はポリス・ゴズノフの政敵シュイスキー公)の報告によると、息子は殺されたのではなく、他の子供たちと遊んでいるうちにテンカンの発作がおこり、地面に倒れたひょうしに持っていたナイフでのどを突いて死んだというのであった。

しかし、巷間には、皇子はボリス・ゴズノフの放った刺客によって暗殺されたという風評がひろがった。

どちらが真実であるか、いまだに解けがたい謎である(シュヒスキー公もしばしば前言をひるがえしている)。

いずれにせよ、それから七年後(一五九八)にツァーリ・フョードルが死ぬと皇嗣がたえ、イワンの王朝(ルユーリク朝)はここに断絶し、「成り上がりもの」のボリス・ゴズノフが、ゼムスキー・ソボールの推戴によってツァーリとなる。

そして歴史家は、このときからロシア史の「動乱」時代が開幕するとしている。

top

**************************************** |