|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

13 14

世界の歴史7 ルネサンスの時代

9 カルバンとフランス・ルネサンス

1 フランソワ一世登場

top

一五一五年一月、フランスのバロワ王家では、二十歳のフランソワ一世が即位した。

この王は、神聖ローマ皇帝カール五世、イギリス王ヘンリー八世とならんで、十六世紀前半のヨーロッパを代表する国王であり、ルネサンス時代らしいはなやかな人物である。

フランソワ一世が王となるころまでに、フランスの王権は大貴族たちの勢力をおさえ、充実してきた国力を背景に、その余勢をかって十五世紀末からイタリアに進出しようとしていた。

いわゆるイタリア戦争である。

そしてフランソワ一世も即位後まもなく、イタリアに兵を入れ、九月、マリニャーノでスイス兵団を主体とするミラノ公の軍に大勝し、半島においてフランスは優勢となった。

王はさらに野心をたくましくしたが、これはうまくいかなかった。

一五一九年、フランソワ一世は神聖ローマ(ドイツ)帝国の帝位をめぐって、スペイン王でハプスブルク家のカルロス一世と争った。

勝敗は、ドイツのいくらかの選帝侯たちによって決せられる。

二人とも金にものをいわせようとしたが、この点ではドイツの大銀行家フッガー家とむすんだカルロスのほうが優勢であった。

その結果、カルロスは神聖ローマ皇帝をかねてカール五世と称し、南アメリカにもおよぶスペイン領のほかに、オーストリア、ネーデルラント、その他のハブスブルク家領をあわてせ大帝国を成立させた。

いまや包囲されたフランスは、このカールの勢威を打破するために決戦をいどむ。

一五二一年から始まる戦争は、主として北イタリアを舞台としているので、イタリア戦争の継続であるが、同時にフランスのバロワ家対ハブスブルク家の戦いであった。

そして一五二五年二月、フランソワ一世はパビアで大敗し、捕われの身となり、八月からスペインのマドリードに軟禁されてしまった。

がっかりしたフランソワ一世は、一時は死にたいと考えるありさまだった。

このとき王の姉にあたるマルグリート(一四九二〜一五四九)は、みずからマドリードを訪問して弟をはげまし、またカール五世と和平交渉をしている。

なお彼女の夫アランソン公は、このパビアで戦病死した。

その後、彼女はナバール公アンリ・ダルブレと再婚し、学者や文人を保護するとともに、ボッカチオの『デカメロン』(『十日物語』)に似て、多くの話を集めた『エプタメロン』(『七日物語』)などを書き、フランス・ルネサンス史上に名をとどめることとなった。

この作品も十日物語になる予定であったが、一五四七年フランソワ一世が死去し、気落ちした彼女はついに完成できなかったという。

一五二六年、フランソワ一世は不利な条約をうけいれて自由になったが、王はこれを守るつもりはなかった。

一五二七年戦いは再開されたが、フランスは勝てず、さらに一五三〇年代、四〇年代と戦いはつづいた。

この間、フランソワ一世は、東からオーストリアをおびやかしている異教徒トルコと同盟さえしている。

けっきょく、決定的な勝敗はつがず、フランスはハプスブルク家の地位をゆるがすことはできなかった。

しかしハブスブルク家との戦いは、フランスに大きなものを与えた。

ルネサンスの源(みなもと)イタリアに侵入したフランス人は、その進んだ文化におどろき、それが人的にも物的にも輸入されることとなったからである。

こうしてフランソワ一世は、フランス・ルネサンスの王となった。

イタリア遠征によって、ぜいたく品、書物、絵画、彫刻などが収集された。

国王も、貴族、騎士たちもこれをきそい、またイタリアふうの建築や装飾や生活様式をまねた。

イタリアからは美術家、工芸家たちがフランスを訪れ、そのなかには晩年のレオナルド・ダ・ビンチもいたのである。

フランソワ王はミケランジェロをも招こうとしたが、これは成功しなかった。

しかしフランスにきたほかの美術家たちは、王のためにフォンテヌブロー宮殿などを美しくかざった。

彼らの指導下にルネサンス美術を学んだフランス人たちは、フォンテヌブロー派とよばれる一派をつくり、フランス・ルネサンス美術の中心となった。

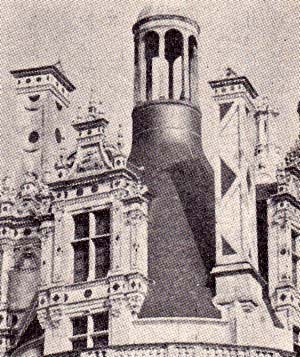

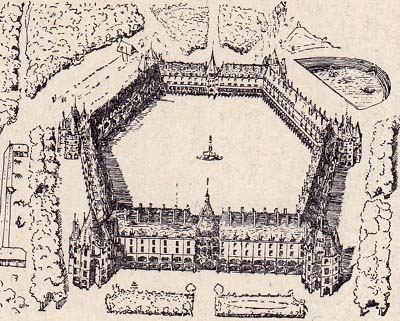

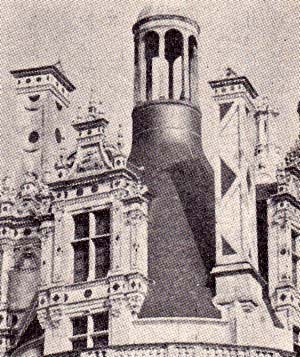

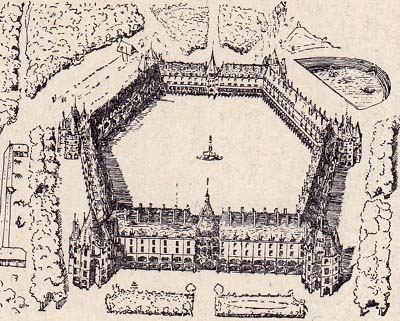

そしてこのフォンテヌブローをはじめブロワ、シャンポールなどの宮殿が、当時のルネサンス建築や室内装飾を代表している。

一方、「大航海時代」にともなうフランス経済の発展が、そのルネサンスを裏づけていたが、フランスもこの時代にふさわしく十六世紀前半カナダ方面を探検した。

「王はフランドルの金髪の女たちを、北国の美少女らを愛する……

陽気で高らかな笑いは若人らの集いをゆすぶる。」

王太子のときから満ちあふれるばかりの青春を謳歌し、「力と陽気さの絵すがた」かと思われ、「恋と狩りと戦いと生」とを愛し、「情婦の腕からぬけ出すと、その足で礼拝堂にはいる」ような一個のルネサンス人、輝かしく強く勇敢なフランソワ王であった。

王はその美しい宮殿の壁に「女は気まぐれ」などと落書きしたりした。

王は快楽を追いすぎたため、老いの影が早くから宿ったようであったが、だいたい頑健(がんけん)、牛飲馬食、快眠、精力的で、狩猟を一日もそれがなくてはすごせぬほど好み、また若年の日々に一命を落としそうになったこと二十度といわれるほど、勇敢であった。

そして王はひとかどの伊達(だて)男で、豪奢(ごうしゃ)を愛し、その絹やビロードの衣服にはいつも金銀や高価な宝石類がちりばめられていた。

「宮廷」――やがて十七世紀に西欧文化の中心となるフランスの宮廷は、中世をつうじてしだいに形をととのえ、フランソワ一世の時代にまず花開いた。

「貴婦人がいない宮廷は、春のない一年、ばらの花がない夏にひとしい。」

これまで田園の奥深く住んでいた貴婦人たちも、宮廷に登場する。

廷臣(ていしん)たちの数も増加する。一方、宮廷生活は貴族たちにも出費をかけ、その勢力を弱めることになった。

王は母ルイーズ・ド・サボワ(一四七六〜一五三一)から当時の貴族として恥ずかしくない教育をうけ、また前述した聡明で教養がふかい姉マルクリートの感化のもとに成長した。

そして組織だった学問こそなけれ、王はじつに多くのことを知っており、またそれらをいつでも、どこでも生かすことができた。 |

シャンポール宮のビサンチン風尖塔

イタリア・ルネサンスがフランスにも影響を与えた

フランス王フランソワ一世

|

王は戦争、文学、絵画、言語、地理、スポーツ、農業等々についてさまざまな知識をもって語り、人びとを驚かせた。

貴族とは王国のすべての貴族の系譜を知っているかのように話し、軍人とは作戦、補給などについて論じ、学者とは哲学、文学、書物について語った。

フランソワ王の食卓はまるで「ひとつの学校」のようであり、そこに詩人、学者、美術家などが同席していないことはめずらしかった。

王はまた、従来のラテン語にかえて、公用語としてのフランス語の発達にも意をもちいた。

2 檄文(げきぶん)事件

top

フランソワ一世即位の年、一五一五年の三月には、「フランスのエラスムス」といわれるギョーム・ビュデ(一四六七〜一五四〇)の『古代貨幣考』が出版された。

これは古代ギリシア、ローマの貨幣の価値を推定するというむずかしい仕事で、たとえば、クレオパトラの真珠の値段がビュデの時代のフランス貨幣でどれくらいの額にあたるか、というようなことを明らかにしようとしたもので、当時の古代研究にたいへん役立った。

また彼が一五二九年に著わした『ギリシア語考』は、その後も長くギリシア語研究の指導書となった。

こうしてフランソワ一世の時代に、フランスにおけるヒューマニズム(ユマニスム)、つまり古典古代研究も発達しつつあり、ヒューマニストもつぎつぎにあらわれていたのだ。

そしてカトリック教の国フランスでも、ヒューマニストたちはカトリック教会の腐敗や狂信や、カトリック神学の中心であるパリ大学神学部の横暴に不満をいだき、当時フランスにもひろがりつつあったルター派の宗教改革運動に大きな関心をもっていた。

しかし彼らはカトリックのわく内で、おだやかな改革をねがった。

このヒューマニストたちに対しては、フランソワ王、母后、姉マルクリートなどの王室の人びとも同情的であり、王は、パリ大学から異端とにらまれた新約聖書のフランス語訳者であるルフェーブル・デタープル(一四五〇ごろ〜一五三七)などを、保護している。

したがって、王が一五二五年パビアで負けて捕虜になったとき、パリ大学神学部はいさみたった。

「これこそ、フランソワ一世に対する天のいましめである。」

ローマ教皇権を背景とする中世以来のパリ大学の権威は、まだまだフランスの王権ではおさえられなかったのだ。

しかしフランソワ一世はヒューマニストの保護につとめ、一五三〇年には「王立教授団」ができた。

これは、のちにコレージュ・ド・フランス(フランス学院)という最高の研究機関に発展するが、創設されたときにはあまり目だたないようにと、一、二の学寮を借りて開講されるありさまであった。

また教授たちはしばしば俸給がもらえず、遠い故郷に帰って生活費をつくりださねばならぬ者もあったという。

それでもパリ大学神学部は、これを異端とみなすという決議をしている。

なお教授課目はヘブライ語、ギリシア語、それからラテン語であったが、ヘブライ語とギリシア語は異端思想にふれる古典語として、カトリック神学者からにらまれていた。

あのオランダの大ヒューマニストであるエラスムスは、この王立教授団をたたえた。

「イタリア全土をその支配下に屈服させるよりも、はるかにフランスは幸福である。」

こうしたフランソワ王のヒューマニスト保護に安心したのか、フランスの新教徒たちは図にのりすぎて大失敗をしてしまった。

一五三四年十月十七日から十八日にかけてのことである。

パリやオルレアンなどの街頭で、カトリック教のミサ聖祭をののしり、教皇や教会を非難する檄文(ビラ)がまきちらされた。

「地獄におちるべき嘘つき、背教の徒、偶像崇拝者、狼、キリストを否定するもの……」

このビラは、フランソワ王がいたアンボワーズ宮殿のなかでも見つかった。

ビラの筆者はだいたいわかっているが、だれの考えでこの事件が行なわれたか、それは不明のようである。

ともかくこれは旧教徒を刺激しただけで、新教徒側としてはかるがるしい行動であった。

このはげしいやりかたに対して、フランソワ一世はカトリック教を守ろうとする態度をはっきりさせた。

これをおりにルター派新教徒の弾圧がはじまり、彼らをかくまった者もつかまった。

刑罰はたいへんきびしく、それはローマ教皇をさえ驚かすほどであった。

フランソワ王はわがまま、気まぐれ、軽率というような性質はあったが、元来、あっさりしていて、うらみをいだいたり、残酷だったりすることは少なかったのである。

しかしこのときはパリの広場で、火刑台から煙がさかんにあがったといわれるから、いまもむかしも、信仰はひとを熱狂的にしてしまうのであろう。

一五三五年一月、パリでこの事件に対する罪ほろぼしの行列が行なわれたが、王は徒歩で、燃えるローソクを一本手にして、これに参加したという。

ただしフランソワ一世は、ドイツ旧教勢力の中心である皇帝カール五世と対抗するため、このドイツの新教勢力とむすぶ必要があった。

そこで王は一五三五年二月はじめ、これに手紙を送って、フランスにおける新教徒迫害は宗教的理由からではなく、彼らが謀叛人だからだと弁明している。

いまもむかしも、「政治」はなんでも利用しようとするものなのであろう。

ともかくこの「檄文事件」以来、王のヒューマニストたちに対する保護もうすれて、したがってフランス・ヒューマニズムもしだいに生彩を失ってゆくのである。

ところでこの事件後の新教徒弾圧のあらしのなかで、かなりの人びとが国外ににげて難をさけたが、そのなかにジャン・カルバンがいた。

3 改革者の歩み top

宗教改革をはじめた人がルターであったとすれば、これを完成した人こそカルバンであろう。

彼は一五〇九年七月、北フランス、ピカルディー地方のノワイヨンという商工業が盛んなところで、かなり暮らしがよい家に生まれた。

ルターがまきおこしたさわぎのなかで、一五二三年、十四歳のときからパリ大学にまなび、神学の研究にあけくれた。

ここで彼がはいったモンテギュ学寮は規律がきびしいうえに、非衛生的であり、学問とともに「しらみを仕入れる」ありさまであった。

またそこでは朝の五時から夜の九時まで、論争につぐ論争が行なわれることもあったが、

「市場へ売りに引かれてゆく豚は、人間が引いているのか、綱が引いているのか」

というような議論もあったそうだから、当時の神学研究の動脈硬化ぶりもうかがえよう。

こんな寮でカルバンは健康をこわしたが、一方では苦しさにたえることを学び、論争する技術や方法を身につけ、そしてカトリック教のゆきづまりに批判的になっていった。

カトリシズムのもっとも伝統的な環境のなかから、その最大の反逆者が育ったわけである。

一五二八年、大学の業を終えてパリを去ったカルバンは、地方で法律などを勉強しているうちに、宗教改革に深い関心をもつようになり、またヒューマニストたちの古典研究に親しんだ。 |

カルバン

|

一五三一年ふたたびパリに出てきたカルバンは、いよいよヒューマニストの仲間入りをすることとなった。

そして彼が猛烈にヘブライ語やギリシア語を勉強したところは、創立後まもないあの王立教授団であった。

同時に彼はカトリック教会に対して批判的となってゆき、ルター派に似た立場で、信仰上の自信をもつようになった。

こうなると、パリ大学からの風あたりが強くなってくる。

彼はまたパリをはなれたが、このカルバンを決定的に新教側につかせ、また国外亡命のきっかけとなったのが、あの檄文事件である。

一五三四年秋カルバンがのがれたところは、スイスのバーゼルであった。

スイスは新しく独立した元気がよい国であり、ルター派とは少しちがうが、新教の勢力も盛んであった。

ここでカルバンは三六年三月、主著『キリスト教綱要』を出版し、キリストの福音のうえにたつ新しいキリスト教会のありかたを示した。

これによって二十六歳の彼は、急に新教派の理論的指導者として有名になった。

そのラテン語の初版がたちまち売りきれたことには、著者自身がおどろいたという。

その後バーゼルをはなれ、遍歴の途中、一五三六年七月、ほんの一泊のつもりでたちよったジュネーブで、カルバンの一生が決定することとなったのだから、人間の運命とはわからないものである。

数年前からジュネーブで活躍していたギョーム・ファレル(一四八九〜一五六五)という改革家が、カルバンの宿にやってきて、自分の仕事をたすけてもらいたいと願い出たのだ。

ついに同意したカルバンはのちに、つぎのようにもらしたといわれる。

「まるで神の御手が私をとらえたもうたようであった。」

しかしカルバンは、あまりにも急にジュネーブの教会組織や市民生活を改革しようとしたので、反対派によって、一五三八年四月に追放されてしまった。

それから彼は当時ドイツ領のストラスブールに招かれ、ここで小さい規模ながら自分の考えどおりの教会制度をつくり、いわばのちの大活躍の準備運動を行なった。

また彼は一五四〇年八月、イドレット・ド・ビュールという寡婦と結婚した。

彼女は四九年には死亡し、家庭生活は短かったが、夫のためによくつくし、内助の功があったと伝えられている。

一方、ジュネーブではカルバンの改革を支持していた人びとが勢力をとりもどし、彼の復帰を望む声が強くなってきた。

こうして一五四一年九月、カルバンはジュネーブにふたたびすがたを現わすこととなった。

やがて彼は「プロテスタント(新教徒)の教皇」として君臨することとなるのである。

一五四〇年には宗教改革に反対し、まきかえしをめざすカトリック側の中心となるイエズス会(ヤソ会)が、ローマ教皇に認められている。

こうして新教と旧教がヨーロッパ宗教界の支配をめざして、しのぎをけずるとき、カルバンの改革が進められるのだ。

4 新教都市ジュネーブ top

ジュネーブにおけるカルバンの仕事は、まず改革派としての教会を再組織することであったが、その礼典、儀式や讃美歌、祈祷(きとう)文などはすでにストラスブールの時代にできていた。

また彼は、市当局から教会をきりはなし、長老会議が聖書の主旨にしたがって市民生活を監視し、指導することとした。

長老とは信仰も日常の行ないもすぐれた市民のことである。

カルバンは公式の地位にはつかなかったが、うしろから長老会議を動かしたことはいうまでもない。

そしてはでな服装や身のまわり品は禁止され、娯楽や料理も制限され、書物の印刷には許可がいり、外国あての手紙は許されず、客は宿屋の主人に素姓をさぐられ、子供の名前にはイサク、アダムなど聖書に出てくる名が強制される……といったようなありさまであった。

あちらこちらスパイを放って市民生活をとりしまったといわれるカルバンが、犯罪として告発した事件のなかには、たとえば、つぎのようないささかこっけいなものもあった。

ダンスをしたこと。

ローマ教皇をりっぱな人だといったこと。

礼拝中にさわいだこと。

説教中に笑ったこと。

七十歳の女性が二十五歳の男と結婚しようとしたこと。

カルバンを諷刺(ふうし)した歌をうたったこと。 |

カルバンは中肉中背、顔色は蒼白(あおじろ)く、澄んだ目はいかにも意欲的であった。

食物も衣服もつつましく、睡眠は少なくて、知的な仕事に集中することができ、記憶力は強く、派手な弁舌ではないが、それは簡潔で聞くひとに訴えた。

交際はせまいほうではないが、心をうちおける友は少なかった。

そして使命感に燃え、制御しがたいまでに潔癖な気質をもち、激情にはやるまでに神経質な性分であるカルバンには、たしかに粛清のうえでゆきすぎがみうけられた。

死刑、追放、投獄、破門、罰金等々のきびしい刑罰が市民たちにふりかかった。

しかし一方では彼のまわりには、とくに上流市民階級のなかに、個人の自由をおかされまいとして、カルバンに反対し、これを倒そうとねらっている人びとがいたので、彼としては少しのすきをも見せない、峻厳(しゅんげん)きわまりない態度でのぞまなければならなかったのだ。

急激で徹底した改革には、それが理想をかかげていればいるほど、いつの世でもゆきすぎをともなうのが人間の宿命であろうか。

こうした粛清のなかで、カルバンの大きなあやまりとして、いまもって批判されているのがセルベ事件である。

ミシェル・セルベ(一五一一〜五三)は、元来カトリックの国スペイン生まれであるが、一五二八年、十七歳のときフランスへ行き、この国で新教徒となるとともに、血液の循環などに関する天才的な学者に成長していった。

医者としても親切で、いくつかの美談が伝えられている。

ところが彼は新教をさえのりこえて、ルターやカルバンも認めている三位(さんみ)一体説を否定するようになった。

したがってセルベはカトリックとはむろんのこと、新教側とも対立した。

そして一五五三年四月、彼は異端としてカトリック側につかまったが、逃亡してイタリアに向かう途中、八月ごろ、ジュネーブにたちよった。

すでにセルベとカルバンとのあいだには、文通が行なわれていた。

しかし教えさとそうとしたカルバンは、セルベの高慢な態度にぶつかり、自分も高慢であるだけにカチンときてしまった。

そのうえセルベは、カルバンの『キリスト教綱要』の欄外に、まちかっていると思われる点を書きこんで、著者のもとへ送ったのだ!

さらに彼は自分の信仰告白の作品に、カルバンの書に対比されるような『キリスト教の復位』という名をつけた!

カルバンは腹だたしさを、友への手紙のなかにぶちまけている。 |

カルバンに異端者として処刑されたセルベ

|

「もしセルベがジュネーブにやってくるようなことがあれば、私の目が黒いかぎり、生きてはこの地を去らせませぬ。」

このセルベがどうして、よりによってジュネーブに姿を現わしたのであろうか?

ただほんの道すがら立ちよったのか? カルバンを説得するつもりであったのか?

ちょうどそのころ、カルバンが敵と対立し、形勢不利とさえみえたので、これに乗じて論敵に挑戦しようとしたのか?

人間というものはゆきづまったとき、危険と知りながらあえてそのなかへはいってゆくものであろうか?

ともかくこの謎は永久にとけそうにもない。

セルベがジュネーブにいることを知ると、カルバンは彼を告発し、ただちに逮捕、投獄となった。

それから不衛生な牢獄生活と、何回にもわたるきびしい尋問ののち、一五五三年十月、セルベは異端者として火刑に処せられてしまった。

牢獄で病気に苦しみ、寒さとしらみに悩まされて衰えはてたセルベは、見るも無残な姿で火刑台にしばりつけられた。

しかも生木(なまぎ)を用いため、火をつけてもなかなか燃えず、とろ火と煙のなかで、セルベは半時間におよんでもだえ、苦しみながら、さけびつづけた。

「永遠なる神の手、主キリストよ、われをあわれみたまえ。」

しかしこの哀れなぎせい者は最後まで、その確信についてなにひとつ取り消そうとはしなかった……。

このあいだ、いっさいを仲間と刑吏たちにまかせたカルバンは、窓をしめきった自分の書斎にひきこもったままであったという。

つぎの日曜日、黒い僧服をまとった彼はおごそかに説教壇上にのぼり、自分の行為を偉大で必要、かつ正当であったと自画自讃した。

このカルバンのセルベに対する苛酷きわまりない態度は、彼の支持者のあいたにもさまざまな反響をひきおこしたし、のちのちまでいろいろと論じられた。

なかにはカルバンの権勢欲とか、セルベが『キリスト教綱要』を批判したことに対する個人的なうらみだというような見解もあるし、あるいは、新旧対立がきびしい当時の環境が行なわせたあやまちだという意見もある。

ともかくカルバン主義の人びとさえも、これは偉大な師の大きな過失であることを認めざるをえなかった。

この事件から三百五十年ものち、一九〇三年、セルベが火刑となったジュネーブ市のシャッペルの丘に、ひとつの石碑がたてられた。

それはカルバン主義の新教徒たちが、この火刑を「師父の世紀の誤謬(ごびょう)」と認め、信教の自由を守りつつ、罪をつぐないたいという贖罪(しょくざい)記念碑であった。 |

贖罪(しょくざい)記念碑

|

5 祈りつつ働け top

セルベ事件をひとつの機会として、ジュネーブにおけるカルバンの宗教上の権威は確立する。

そして彼は世俗の権力をにぎろうとはせず、どこまでも宗教面にかぎろうとしたが、じつは市政当局へしだいにカルバン派の勢力がはいりこんでいった。

こうして教会が市政をおさえ、いわばカルバンの独裁が実現することとなる。

同時にセルベ事件にまさるともおとらない粛清が、最後の反抗をこころみる反対派の上にくだされた。

ジュネーブが国際的な新教勢力の中心になるにつれて、国内で弾圧されたフランスの新教徒たちがここへ逃げてきた。

そのなかには、フランスの商工業をささえていた進歩的な資本家や技術者が多かった。

スイスの時計はふるい歴史をもっているが、それも、このときのフランス人時計技師にはじまるといわれる。

ジュネーブがこうした重要な存在になると、旧教側ではこれを目のかたきにするようになり、たとえば、旧教徒のフランス王アンリ二世とスペイン王フェリペ二世は協力して、この異端の拠点をおしつぶそうと計画した。

これは一五五九年七月アンリ二世が急死したため、実現こそしなかったが、こうした情勢に応じてジュネーブ側も非常体制をとり、内部の反対派を思いきって粛清しなければならなかったという事情も考えねばなるまい。

ともかくカルバンはルターなきあと、新教勢力の国際的指導者としての地位を固めていった。

フランスやスコットランドなどの新教徒をはげましたり、忠告を与えたり、またイギリスのエリザベス女王に対してはその宗教改革の成功を祈るとともに、結婚をすすめたりしている。

そして生来、病がちであったそのからだは、とくに一五五九年から肺結核や神経痛、結石に苦しみ、六四年五月他界した。

これより先、五八年にはジュネーブで、カルバン主義者を養成する大学がつくられた。

そこでは教祖みずからも神学を講じたが、すぐれた人文主義的な新教教育によって、「神の栄光のために働くべき戦士」が送りだされたのである。

カルバンの教えもルターと同じように、人は力トリックの教えや儀式などのお世話にならなくとも、聖書にもとづく個人の信仰によって、神から直接に救済されると説いた。

しかしカルバンによれば神の力はたいへん大きく、そのまえに人間はまったく消極的な存在にすぎない。

神はあるものには永遠の生命を、あるものには永遠の滅亡を約束するが、こうした「予定」はまったく神の意志によるもので、人はこれをどうすることもできない。

人間はただ自分が神の救済に選ばれたと、確信するだけである。これがカルバンの「予定説」である。

ではこの確信はどうしたらえられるか。

その有力な方法は、人がその職業にはげむことである。 |

晩年のカルバン

|

「どんな職業も神のおぼしめし、すなわち天職であるから、わき目もふらずに働け」というわけである。

そして働けば利益があがる。

カルバンは享楽的な消費はいけないが、勤労的な営利は神のおぼしめしにかなうと説いた。

これは、必要以上に富をたくわえることは貪欲だ、貪欲は罪だとするカトリックの教えとは大きなちがいである。

したがってカルバンの説を歓迎したのは、当時の新興の商工業市民や自営農民層である。

こうしてカルバン主義は近代資本主義の営利精神と深い関係をもちつつ、その勢力をのばしていったのである。

そしてカルバン主義は教祖の国、フランスにも信奉者を生みだしたが、その影響はいちばん強く英語国民にあらわれた。

十七世紀前半にメーフラワー号で北アメリカに植民したり、イギリス革命をおこした清教徒(ピューリタン)はその代表的なものであろう。

しかし多くのフランスの知識人はカルバンのようには考えず、カトリック、プロテスタントの両方が学問や思想の自由を圧迫することをにくんでいたらしい。

そういう人びとの代表として、フランソワ・ラブレーをとりあげてみよう。

6 ガルガンチワの笑い top

ラブレーは『ガルガンチワ物語』と『パンタグリュエル物語』という、思いきってふざけた本を書いたということで有名なのであって、とくに世間的な意味でえらかった人ではない。

生まれた年はだいたい一四九四年ごろで、一五五三年に死んだことになっている。

ラブレーは僧侶で、医者であり、その学識は古典語に通ずるとともに、法律、神学、歴史、植物学、解剖学、天文学から料理学におよび、学術書の類も出版している。

つまり彼はヒューマニストだが、その代表作は、つぎのような順序で書かれた物語類であろう。

一五三二年 パンタグリュエル物語(第二の書)

一五三四年 ガルガンチワ物語(第一の書)

一五四六年 パンタグリュエル物語(第三の書)

一五五二年 パンタグリュエル物語(第四の書) |

なおラブレーの死後、一五六四年に『パンタグリュエル物語』(第五の書)が出版されたが、これは彼の作かどうか、疑われている。

この妙な名前の人物は、中世の民間の伝説物語からとられた巨人親子のことで、その冒険や遍歴の物語が展開するのである。 |

ふざけた本を書いたことで有名なラブレー

|

ガルガンチワは生まれるとき、「飲みたい、飲みたい、飲みたい」と大声でせがみたてて、グビリグビリとぶどう酒をのんだとか、授乳用に一万七千九百十三頭の牝牛(めうし)があてがわれたとか、大きくなってパリヘ行ったとき、その小便で二十六万四百十八人がおぼれたとか、パンタグリュエルはガルガンチワが五百二十四歳のときに生まれた子供で、四千六百頭の牝牛の乳を食事のたびにたいらげて育ったなどという、ケタはずれのお話である。

ちょっと読んだところでは、「雄弁、博識、でたらめ、しゃれ、才気、皮肉、わいせつ」の一大混合のようにみえる。

しか事実はそんなものではない。

そのなかにはヒューマニストとしての作者の、堕落した僧侶階級や形骸化した神学者によせる諷刺や、人間性解放のはげしい夢や、中世的禁欲主義に対して、歓喜と快楽の母である自然への讃歌や、現世の積極的な肯定があふれている。

またラブレーの教育観としては、たとえば幼時のガルガンチワが「飲んで食べて眠って、食べて眠って飲んで、眠って飲んで食べて」大きくなったというように、なにものにも束縛されない人間の肉体や精神の自由な発達が考えられているのであろう。

あるいは、ガルガンチワがはじめてこれまでどおりの教育をうけ、本をおしまいのほうから逆に暗誦(あんしょう)できるようになるほど勉強したが、人の前でろくに口もきけないで、泣き出してしまうというバカな子供になってしまったり、薬をのませて頭のなかのくだらないことを全部忘れさせ、りっぱな学者たちと交際させるうちに、彼の精神がのびのびしてきたというような話は、当時の形式的な教育に対する痛烈な批判であろう。

しかし一方で、ガルガンチワは知能、肉体両面におよぶきびしい教育をうけるが、そこには作者のまじめな見解をくみとることができよう。

またラブレーは専制主義的な君主を諷刺し、軍事については、巨人たちの馬の小便が大きな川となって、多くの敵兵をおぼれ死にさせるなどというようなバカ話とともに、侵略的意図のおろかさや捕虜待遇の問題などがまじめに論じられている。

そしてそれらは巨人族一味徒党の高笑いとあいまって、生き生きと読者にせまってくるのだ。

こうしたルネサンス人ラブレーの面影をもっともよく伝えるのは、『ガルガンチワ物語』のなかの「テレームの僧院」であろう。

ガルガンチワは、悪い王さまピクロコルと戦争する。この王の軍隊が、ある修道院を掠奪しにきたのに腹をたてて、そこの僧ジャン・デ・ザントムールという人物が登場する。

彼は、兵士たちが修道院のぶどう園を荒らしているところへ、棍棒(こんぼう)をふりまわしておそいかかり、かたっぱしからなぐりたおした。殺された敵兵一万三千六百二十二人となっている。

ジャンは酒のみで、快活、果断な働きもので、弱いものを助け、大食漢で、ものすごく強く、お祈りはあっさりやってのける。

ピクロコル王を負かしたのち、ガルガンチワはジャンにほうびとして寺をひとつやろうとする。

ジャンは、自分のことさえとりしまれないのに、他人さまである僧侶たちはとてもだめだとことわりながら、いう。

「もしどうしてもくださるなら、私が考えるような僧院をつくってくだされ。」

こうして「テレームの僧院」がつくられることとなった。

7 テレームの僧院 top

ここでラブレーは自分が書いている物語の筋さえも忘れはてて、ひたすら明けそめた時代にかけた希望と理想とあこがれとの夢、すなわちルネサンスの夢にふけるかのようである。

まずこの僧院の建築の描写が、ルネサンス期王侯貴族のはなやかな城館を総合して考えられており、しかもそれらのどれよりも見事だと、作者自身が信じている。

ほとんど貪欲ともいうべき好奇心と新鮮なよろこびをもって、ラブレーはテレームの僧院を構想する。

それは世のいっさいの僧院とは、まったく正反対のものである。

ふつうでは僧院と尼僧院とはまったく別の土地にあるが、テレームでは、男がいないときは女もいてはならず、女がいないときは男もいてはならないことになっている。

またほかの僧院はいかめしい塀でかこまれ、それは不平、嫉妬、陰謀が生まれるもとになるが、テレームにはまったく塀がない。

ほかでは生まれそこないや一家の荷厄介になっているものが僧院にはいり、一生涯、僧か尼でとおさねばならぬが、ここでは美しく気だてのよい男女がはいり、いつでもすきなときに還俗(げんぞく)ができる。 |

テレームの僧院

|

またほかでは結婚しない、清貧、服従という三つの誓いがあるが、ここでは結婚、財宝をたくわえる、自由な生活という三つの権利がある……といったようなぐあいである。

そしてテレームの僧院では規則といえば、ただひとつあるだけであった。

「おまえのしたいことをせよ。」

テレミート、すなわち、この僧院に住む人びとの生活はすべて、いっさいの規則によって束縛されず、全員の希望と自由意志によっていとなまれた。

起きたいときに起きだし、欲するときに飲み、食い、働き、学び、眠った。

だれかに、なにかに、強制されるということはない。

こういうわけであるから、ジャンにとって監督のめんどうがなかったわかりに、この僧院にはいるものは、家柄も教養も心がけもすぐれた男女でなくてはならないとされた。

またこの僧院そのものがものすごい金持ちであり、テレミートの身のまわりの世話をし、建物、図書館、庭園、果樹園、プール、遊び場、馬、猟犬、鷹(たか)などを管理するために、たくさんの使用人がいた。

たとえば、婦人の寮の出口には香水の係りがおり、はいってくる男子に香水をふりかけるというありさまである。

衣裳については数ページにわたって、ルネサンス時代最高のぜいたくが語られている。

僧院の部屋は九千三百三十二もあり、この僧院が消費するいっさいのものを用意するために、テレームの森の周囲に長く大きな倉庫兼仕事場がある。

その仕事場に原料を供給するため、毎年七隻の大船がアメリカ方面からやってくるというのである……。

こうした話を、子供じみたバカバカしい空想だといってしまえば、それきりだが、当時の僧院が不潔だったうえ、くだらない苛酷な規則で青少年をいためつけていたのに対して、ラブレーはとびきり大げさな反対の夢をくりひろげ、そのころの読者をびっくりさせ、楽しませるとともに、ここでもカトリック教会を皮肉ったものであろう。

ラブレーは大きな夢をひろげすぎたあまりか、テレームの僧院長ジャンのために、当然つくってやるべき酒倉、台所、宴会の間などが忘れられているというのも、おもしろいではないか。

『パンタグリュエル物語』も、この主人公がその家来で、いたずらずきのパニュルジュとともに、世の中のバカげたことを手当りしだいにからかうケタはずれのものである。

パリ大学の教授や当時の裁判官の調子をまねた、おそろしくわけのわからない議論やへりくつがとびだす。

やがて物語はパニュルジュの女性関係に脱線したり、巨人族との戦争になったりしてゆく。

なおこの快活な風来坊パニュルジュ(ギリシア語で切り抜けの名人の意)は、必要に応じていつでも金をととのえる方法を六十三手知っており、そのなかでもいちばんふつうの方法としては、こっそりくすねる手を用いるというような人物である。

ちょっとだけおもしろい話を書いておく。

パンタグリュエルも戦争をする。

戦死したエピステモンという家来を、パニュルジュが生きかえらせる。

そこでエピステモンが、見てきたばかりの地獄の話をするが、この世で有名だった人物がみなそこではみじめな生活をしている。

ペルシアのクセルクセス大王は芥子(からし)売り、ダレイオス王は便所掃除、ハンニバルは卵売り、クレオパトラは玉ねぎ売り、シーザーは船のペンキ屋、暴君ネロは琵琶法師、ローマ教皇アレクサンデル六世は鼠(ねずみ)取り屋というありさま。

そして、あの樽を住処(すみか)としていた乞食哲学者のディオゲネスはすばらしい生活をしており、アレクサンダー大王が修理したズボンが気にくわず、代金だといって大王を棒でひっぱたいていた……。

こういう話は、えらくない民衆にとって、文句なしに痛快なことであるわけだ。

ラブレーは何人かのローマ教皇についても遠慮せずに、居候、紙屋、膏薬(こうやく)ぬりといった職業を与え、ギリシア、ローマの哲学者や、この世でめぐまれなかった人びとに高い地位を与えた。

つまりパリ大学ににらまれそうなことを、ふざけたついでに、ちらつかせているといえよう。

そこでラブレーの四冊の物語は、いずれもパリ大学から禁止された。

そのたびに彼は逃げまわり、有力者の保護をうけたり、スイスに行ったりした。

一五五二年、『パンタグリュエル物語』(第四の書)を出してからの彼の消息は、ほとんどわかっていない。

そして翌年死んだものと推定されている。

カトリック側から迫害されたラブレーも、カルバンからみれば、改革派信仰にふみきれない優柔不断なすがたにみえた。

ルターには同情的であったラブレーも、カルバンからの非難に対しては、「ジュネーブのぺてん師、悪魔つきのカルバンの徒」と応じたという。

同じように「中世」に批判的でありながら、「ルネサンス」と「宗教改革」には相入れないところもあったわけだ。

top

**************************************** |