|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

13 14

世界の歴史7 ルネサンスの時代

12 聖バルテルミーの虐殺

|

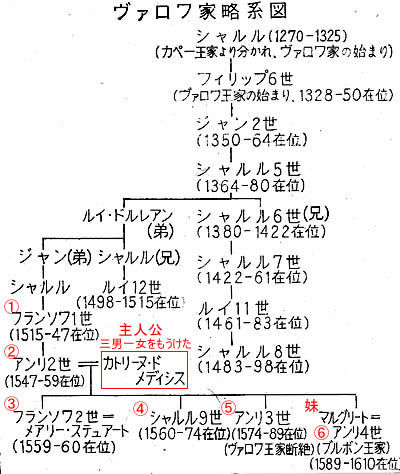

カトリーヌ・ド・メジシス

アンリ二世の王妃だったが、王が事故死したあと、

摂政でフランスを動かした。

|

|

1 「商家の娘」の支配

top

十六世紀の宗教改革の展開につれて、旧教徒(カトリック)と新教徒(プロテスタント)の対立がはげしくなり、いわゆる宗教戦争がおこることとなった。

フランスは元来カトリック教の国であるが、カルバン主義を中心とする新教勢力もしだいにひろがり、ついに一五六〇年代から三十余年もつづく宗教内乱となった。

「聖バルテルミーの虐殺」とは、この内乱のいわばクライマックスにあたる事件である。

カトリーヌ・ド・メジシス――フランス国王、バロア家のシャルル九世の母であり、摂政であるカトリーヌ(一五一九〜八九)は、この虐殺が生じた一五七二年八月、五十三歳である。

十四歳で、ときの国王フランソワ一世の第二王子、オルレアン公アンリ、のちのアンリ二世(在位一五四七〜五九)と結婚したころも、彼女はけっして美しくはなかったが、数人の子の母となったいま、そのメジチ家特有の大きな眼、鼻、そして厚い唇は、堂々たる威厳を彼女に与えていた。

黒ずくめの服装で、頑丈(がんじょう)で活動的なカトリーヌは、在パリのベネチア大使によれば、「女性というよりも勇ましい男性、王国統治の術に秀でた男性のように」ふるまっていた。

この大使はすでに、「王母の意志は政府で至上とされており、彼女以外に指導者はいない」とももらした。

しかしカトリーヌのこれまでの道はきびしかった。フィレンツェの名門メジチ家の娘として生まれ、政略結婚として嫁いできた異国の宮廷で、彼女は「フィレンツェの女」「商家の娘」として、たえずさげすまれた。

夫アンリ二世が兄の思いがけない死によって、王位につくにいたったこと、したがって力トリーヌがはじめから王妃と予定されていなかったことも、不利であった。

しかも夫アンリ二世は、父フランソワ王の寵姫(ちょうき)であったジアーヌ・ド・ポワティエ(一四九九〜一五六六)に、年上のこの女性に心をかたむけた。

カトリーヌがはじめてフランスにやってきたころから、すでにアンリ王子はジアーヌに魅せられていたが、じつはフランソワ王は、この体ばかり大きい王子を男にしてくれるように、愛妾(あいしょう)に頼んだものらしい。

「私におまかせくださいませ。粋な色男にしたててごらんにいれましょう。」

こう答えたジアーヌよりも、「フィレンツェの女」は二十歳も若かったが、容貌、姿態、すきとおるように白い肌の色において及ぶべくもなかった。

だが運命は気まぐれである。

アンリ二世の急死は、カトリーヌとジアーヌとの地位を逆転させた。

一五五九年、長いあいだつづいたフランス王家とハブスブルク家との戦い(イタリア戦争)も終わったが、その和平の祝典は思いがけない事件をまねいたのだ。

六月末、騎馬試合に加わったアンリ二世は、「猛き若者」モンゴメリーの槍に誤って眼を刺され、傷は脳に達して、苦悶のいく日かの後、七月十日、まだ四十一歳の命を失った。

そして王が傷ついた日、早くも王宮の諸門はジアーヌに対して閉ざされた。

父王の血まみれな姿を見て、失神したという年少の王フランソワ二世(在位一五五九〜六〇)の母后であり、また摂政として、カトリーヌはようやく権力の座につくかのようであった。しかしその前途はけわしい。

カトリック教国フランスでは、フランソワ一世やアンリ二世時代の迫害にもかかわらず、新教徒の勢力はしだいに拡大していった。

彼らは主としてカルバン教徒であり、ユグノーとよばれた。

新教はフランスの貴族たちのあいだにもひろまったが、その中心は、ナバール(フランス・スペイン国境にある小王国)王のアントワーヌ・ド・ブルボンと弟コンテ公である。

この家柄は、バロア家につづいて、フランス王位をつぐべき名門であった。

これに対立する旧教徒勢力の中心は、フランソワ・ド・ギーズ(一五一九〜六三)とその弟シャルル枢機卿(すうきけい)であり、彼らは王家の外戚としての地位を利用して、勢力をのばし、フランソワ二世を意のままにしている。

フランソワ王(十五歳)の一つ年上の王妃、美貌できこえるメアリー・スチュアートは、ギーズ公フランソワの姪である。

顔に受けた刀痕によって、「向こう傷」と仇名(あだな)されたギーズ公は、イタリア戦争歴戦の名将であり、このギーズ公の周囲には、「ありし日の自由」、すなわち王権からの自立をめざす旧教徒貴族たちが集まっていた。

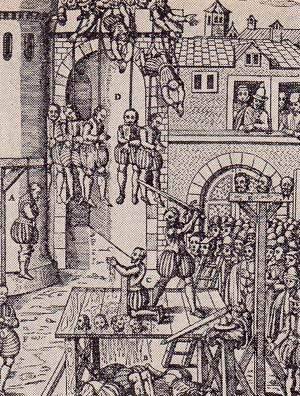

一五六〇年二月、ギーズ家に反対する新教派の密会が開かれた。

そして三月はじめを期して、フランソワ二世が滞在しているブロワの城を襲い、王をギーズの手中から取りもどそうとする計画がたてられた。

しかし裏切りによって計画は事前にもれ、王宮は堅固なアンボワーズに移されるとともに、ギーズ側は反撃に出た。

謀略の一味を待ちうけたのは惨殺と紋首台であった。

この事件の年の十二月、たえず高熱におそわれるように虚弱だったフランソワ二世は、わずか十七ヵ月ほどの統治で急死した。

メアリー・ステュアートは王妃の座をおり、やがてフランスを去り、スコットランドに帰って、悲劇的な道を歩む。

こうしてカトリーヌ・ド・メジシスは、つぎの王、十歳のシャルル九世(在位一五六〇―〜七四)の摂政となった。

彼女がシャルル王の名において実権をにぎっていたときこそ、思えばその生涯で、もっとも得意の時期であったかもしれない。

カトリーヌは王家の安泰をはかるため、相対する二勢力をかみあわせ、ギーズ家にはブルボン家を、ブルボン家にはギーズ家を使って、党派間の対立をおさえようとする。

この妥協・均衡策は一時は成功するかのようであった。

しかし一五六二年三月バシーの町で、ギーズ公の一隊が新教徒を殺害するという事件が起こり、この事件はいわば火薬庫に火をつけた。

ここに宗教内乱が本格的にくりひろげられることとなり、旧教徒はローマ教皇やスペイン、新教徒はイギリスやドイツ新教勢力などの援助をえて、内乱は国際的な規模をおびてくる。 |

アンポワーズの反徒たちの処刑

|

内乱のなかで、旧教徒のギーズ公フランソワも、新教徒のアントワーヌ・ド・ブルボン、弟コンテ公も落命した。

しかし旧教徒側はフランソワの息子アンリを、新教徒側はアンリ・ド・ブルボン(一五五三〜一六一〇)や、コリニー提督などを新しい首領にいただいて、戦いつづける。

新教徒のほうのアンリはアントワーヌ・ド・ブルボンの子である。

こうして敵、味方とも二代目になったわけだ。

2 政略の婚儀 top

こうして十年がたった。

このあいだ、戦いはふつう三次に分けられているが、激しい争いのうちにも、勝敗の決はつかない。

敗戦の知らせに、勝報がつづき、その喜びも果てぬまに、またもや敗戦が告げられるありさま。

そうするうちに、一五七〇年八月、新教徒に信仰の自由などを認めるサン・ジェルマンの勅令によって、第三次宗教内乱はようやくおさまった。

カトリーヌは王権を守るため、ふたたび新旧両派に対する妥協策に出ようとする。

こうしてギーズ家によりかかっていた宮廷側に、これに代わって迎えられたのは、新教徒のコリニー提督(一五一九〜七二)である。

彼はまえには陸戦に従い、とくに歩兵を動かしては、誉(ほま)れ高いものがあった。

一五五二年アンリ二世は彼を海軍元帥というべき地位に任じ、彼の活躍によって、王家の旗じるしは遠く新大陸アメリカまでひるがえることとなった。

彼は五八年ごろカルバンの教えに改宗して、新教徒となったが、ある高官のとりなしで、旧教徒のアンリ二世の寵(ちょう)を失わずにすんだ。

当時、コリニーはカトリーヌと同じく五十三歳、武人というよりも、聖職者を思わせる風貌であり、威厳をそなえたうちにも、ものうげな印象を与えた。

彼を宮廷に入れたことを、一時は得意に思った王母も、やがて後悔しなければならなかった。

コリニーは彼女のおもわくをこえて、国王の心を捕えてしまったのである。

病身で孤独なシャルル九世はコリニーの人格、識見に魅せられ、彼を「父」とよぶほどの敬愛の情をしめした。

シャルルは身心ともに弱々しかっただけに、偉大な王でありたいとねがった。

このために彼は、当時国際的に優越しているスペイン王、フェリペ二世に一泡ふかせたいと思った。

王はコリニーのすすめにしたがい、母后や宮廷の意向に反しても、このスペインから独立しようとしている新教勢力のオランダを援助することを考えた。

王は母にはかくして、コリニーと作戦計画に熱中しているありさまだ。

こうしたとき、新教徒の指導者アンリ・ド・ブルボン(のちのアンリ四世)と、シャルル九世の妹マルクリート(一五五三〜一六一五)とが結婚することとなった。

二人はともに十九歳、若年ながら「新教徒の王」ともいうべきアンリは、すでに勇者として名声が高い。

幼時から「マルゴ」と愛称されたマルクリートは、生涯を通じていくども恋に陶酔した情熱的な女性である。

カトリーヌはカトリックのわが娘を、この新教徒のアンリと結婚させることで、なにを考えていたのか。

マルクリートがアンリ・ド・ギーズ(ブルボン)に恋していることが、まずカトリーヌの気にいらなかった。

二人が結婚すれば、ギーズ家がまた以前のように、王族として権勢をほしいままにする結果になりはしないか。

逆にアンリ・ド・ナバールが結婚すれば、この手ごわい新教徒がどんなことで旧教に改宗するかもしれない。

新教徒側でも、宮廷と密接な関係が生まれるこの政略結婚は有利である。

アンリとマルクリートの結婚は、一五七二年八月十八日、パリで行なわれた。

旧教徒の花嫁は兄のアンジュー公アンリ(シャルル九世の弟で、のちのアンリ三世)につきそわれて、ミサに列した。

新教徒の花婿は教会の入り口にとどまって、これを待っていた……。

祝宴が儀式につづいたが、この婚儀のために何百人もの新旧両教徒の貴族たちが、すでに七月、地方からパリに到着していたのである。

しかしギーズ家など、パリの熱狂的な旧教徒にとって、この結婚は「大きな怒りと憎しみのうちに」決定されたものであった。

一五七二年で、王シャルルと同年の二十二歳のギーズ公アンリ(一五五〇〜八八)は、バロワ王家の男たちの病的な弱々しさにくらべて、ギーズ家の若殿らしいたくましさに溢れていた。

しかしこのアンリは権勢を失ったうえに、恋人マルゴを新教徒側に取られたことに深い恨みをいだいた。

また彼は父フランソワが殺されたことについて、コリニーに対して復讐の念を忘れることはできない。

パリの力トリックの市民たちは、ギーズ家の熱狂的なファンである。

ギーズという名が口にされるたびごと、彼らの心はおどるのだ。彼らはギーズ家の知性よりも男らしさ、頭より腕っぷしというところが、そして徹底した新教に対する不寛容が、たまらない魅力なのだ。

一方、パリの市民たちは、ほかならないこの都市を攻めたことがあるコリニーに、強い反感をいだいている。

このコリニーがシャルル九世の側近で、急速に勢力をもち始めたことも、彼らには許しがたいことであった。

一方、シャルル九世とコリニーとの接近は、カトリーヌにも強い不安を与えた。

つまりカトリーヌはスペインとの戦争に反対であるうえに、愛児の関心を奪われたこと、権力を奪われたことに耐えがたくなったのだ。

ルネサンス期イタリアで、「毒殺と刺客」のなかに育った彼女にとって、結論には手間どらなかった――

「この男をのぞかねばならない。」

ではそのために、だれを頼るべきか。

勢力の均衡のうえからも、王母はギーズ公アンリに接近せざるをえない。

待っていたとばかり、喜んだのはギーズ一門である。

またカトリーヌは、王弟アンジュー公アンリとも共謀した。

コリニーは婚儀が終わったのち、宮廷を去って、地方にいる一年前に結婚したばかりの二度目の若い妻のもとに、帰りたがっていた。

八月十八日、彼は妻に書き送っている。

「今日は王妹とナバール王との結婚の日だ。

つぎの三、四日は宴会、舞踊会、トーナメントなどについやされよう。

私はおまえに会いたくてたまらないが……。

自分の気持ちにだけ従ってよいのならば、ここに留まっているよりも、おまえのもとにいるほうがずっと幸福なのだが、しかし我々は個人的な満足よりも公けのためを考えねばならない。」

公けのためとは、さきのサン・ジェルマンの勅令が十分に実行されるように、王に働きかけることであった。

コリニーはまた妻に、「私の出立は手間どらまい、来週は帰るから」とも書いているが、じつはその来週は彼に残されていなかったのだ。

3 「殺せ、みな殺しにせよ!」

top

八月二十二日、婚儀の四日後、コリニーはルーブル宮を出て徒歩で近くの屋敷に帰る途中、銃弾に見舞われ、右手の人差し指がとび、また左腕に負傷した。

コリニーはこれにめげず、二人の友人につきそわれ、歩いて帰邸し、医師の手術を受けるとともに、王のもとへも報告の使者を送った。

シャルルは王宮でたまたま球戯に興じていたが、この知らせに怒りと驚きを示した。

しかしこの暗殺計画に母と弟が関係しているなどとは、王には想像もできないようであった。

新教徒の貴族たちは、王が事件に対して正当な処置をとることを期待した。

一方、暗殺未遂の報を昼食の席でうけとったカトリーヌは、蒼白となり、しばらくは身動きもしなかった。

そしてシャルルだけを見舞いに行かせたくないカトリーヌは、平静をよそおって同伴した。

それから事態は、つぎのように進んでいったらしい。

犯行の追及と、これに対する報復をコリニーに約したシャルルは、それがギーズ公のみならず、母と弟によって計画されたことを告げられた。

そこで王はギーズ公の追及をためらわざるをえなくなった。

二十三日夜八時ごろ、恐ろしい決意を固めたカトリーヌは、おどしや涙、あらゆる手管を弄して、この機会をのがさなかった。

彼女は新教徒の陰謀をもちだし、彼らが外国と通じて軍を動かそうとしている、王がただちに旧教徒側について行動することによって、困難は救われるであろうと告げ、これに疑問をもつシャルル九世に対して、カトリーヌは最後の切り札を投げつけた。

もし王がためらうならば、旧教徒側は王を見すてて独自の行動にうつり、国内は二勢力に分裂し、そして王権はとり残されてしまうであろうということである。

このおどしはシャルルの急所を突いた。

王にはよくわかっていたのだ、自分に代わって旧教徒を指導する者が、彼が大嫌いな弟アンジュー公アンリであることを――。

母、弟、大臣たちに取りまかれて、シャルルは思い悩んだすえ、急に立ちあがって叫んだ。

「彼らを殺せ、みな殺しにせよ、ただちに命令を出せ!」

王は狂ったように自室にかけこんだ。

この王の「突然ですばらしい変化」によって、カトリーヌ側にとって、その行動は王の命令を実行することとなり、願ってもない結果となった。

一時ゆくえをくらましていたギーズ公は宮廷に招かれ、王命によって軍隊が集められた。

そして八月二十三日夜おそく、パリの市長も王宮に呼びだされた。

王はいった。「新教徒たちが王と国家に対する陰謀をくわだてようとしており、王の臣民や王のパリ市を乱そうとしていることを知った」と。

そして市長は、市のすべての門を鍵で閉ざすこと、武器を市民たちに渡すことを命ぜられた。

すでにこの日の午後、新教徒たちがいる家には、しるしがつけられてあった。

旧教徒は帽子につけた白い十字架など、それとわかるいでたちをこらし、軍が要所、要所をかためる……。

八月二十四日、日曜日、キリストの使徒の一人であった聖バルテルミーの祭日、午前二時、シャルル九世、カトリーヌ・ド・メジシス、王弟アンジュー公アンリは寝床を離れて身支度をととのえた。

暑い夜であった。

ルーブル宮の庭は、武器の音や人声でさわがしくなり、それはしだいにパリの町々におよんでいった。

まずギーズ公アンリみずから、部下たちをひきいて、コリニーの邸宅へ向かった。

「王命できた」という言葉になんの疑いももたず、戸口を開いた守衛は、一語の警告を発するまもなく、一撃をくらって戸口に倒れた。

護衛兵たちは家具でバリケードを作ったが、乱入者はこれを乗りこえて階上にはいあがった。

それからくわしいことは不明である。兵士たちは窓からコリニーの死体を投げ、ギーズ公はこれを確認した。

ある目撃者によれば、ギーズ公はこの仇敵の血まみれな顔を蹴って、歩み去ったという。

コリニーの首にかけられた血ぞめのメダルには、「完全な勝利、あるいは確固たる平和、さもなくば名誉ある死」という銘があった……。

ギーズ一党はさらに新しい犠牲者を求めて町にでる。

サン・ジェルルマン・ロークセロワ教会の鐘が鳴るうちに、カトリックの軍勢がくりだされていった。

そして夜明けとともに全市にわたって虐殺が展開され、旧教徒たちは「ユグノーを殺せ」と叫びながら、殺しまわる。それは老若男女を問わず、赤子を刺し殺したり、妊婦の腹を立ち斬ったり、残酷な光景の連続であった。

| 「血はセーヌ川に向かって四方から流れ来り……往来を行くものはたえまなく窓から投げ出される死骸の下じきとなることを恐れた。」 |

|

パリを血に染めた聖バルテルミーの虐殺

|

ルーブル宮でも、婚儀のあとに残っていた新教徒貴族たちがまず血祭りにあげられた。

シャルルは宮殿のバルコニーから、みずからの命令によるこうした光景を眺め、王母も、おつきの貴婦人たちも、宮殿の窓から窓へと走りよって、虐殺のさまを見てまわるのであった。

マルクリートとの結婚によって、かろうじて難をまぬかれたアンリ・ド・ナバールは、心ならずも旧教に改宗させられて’宮廷に軟禁された。

虐殺はパリから地方へ、また二十四日にかぎらず、数日、いや、九月から十月にかけてもつづいていった。

いったいどのくらい被害者が出たのか?

その数はきわめてまちまちであり、いろいろな数字が見うけられる。

パリだけでも二千とか、一万とか、これまた種々な数字があげられている。

なお当時のパリの居住者は二十一万、戸数は一万二干程度だったらしい。

要するに正確な被害者の数は不明というよりほかはない。

また新教徒のなかには外国に亡命したもの、旧教に改宗した者もあった。

八月二十五日朝、シャルル九世はベッドを離れて、いつものように窓を開いた。

見渡したところ、まだ死体の全部はかたづけられていなかった。

九月にかけて、パリの墓掘り人たちは多忙であった。

二十六日、王はパリ高等法院の法官たちに謁見し、パリに起こったすべてのことが、自分の責隹のもとに行なわれたことを表明した。

王はこの高等法院に支持され、パリ大学に是認され、教会から感謝をうけた。

シャルル九世は、スペインの国王〜一五七一年十月レパント沖で、異教徒トルコ人の艦隊を敗北させたかのフェリペ大王に比せられるべき存在と、みずから誇った。

王が製作を命じた記念メダルには、王の肖像と一五七二年八月二十四日の日付と、そして「シャルル九世、反徒の征服者」という文字が用意されていたという。

外国ではまずローマで、フランス王から正式の報に接した教皇グレゴリオ十三世は、カトリック信仰の名によって行なわれたこの恐ろしい虐殺を、けっして非難したり悔やんだりはしなかった。

いや、それどころか、教皇は祝賀の大祭をもよおし、つぎのようにいったと伝えられる。

「この知らせは、五十回レパントの戦いでトルコ軍を破ることよりも喜ばしい。」

スペインの首都マドリードにおける反響も、ローマ以上であった。

フェリペ二世はただちにお祈りにゆき、またフランスの大使をよびよせて喜びあった。

王はこのとき笑ったが、これは王の生涯を通じてただ一度の笑いであったともいわれる。

しかし一方ではイギリス女王エリザベスは、知らせによって喪に服し、臣下たぢもこれにならった。

フランスの大使が王宮にはいってきたとき、彼は死のような沈黙をもって迎えられた。

大使は、事件を王とその一族に対する陰謀の結果と説明したが、女王がこれを納得しないことは明らかであった。

虐殺を危うくのがれて、イギリスに渡ったフランスの新教徒も、わずかながらいたし、駐仏イギリス大使からの報告もとどいていたのである。

4 アンリ四世のとんぼ返り top

虐殺は解決ではなかった。旧教徒たちは、これで勝利をえて、宗教対立は終わったと思ったらしいが、新教徒は屈服するよりも硬化し、王権にも反抗するようになっていった。

新教徒の理論家のなかには、悪い王に対しては、反抗の義務があると主張する者も現われた。

一五七六年、宮廷からひそかに脱出したアンリ・ド・ナバールはいつわりの改宗をすてて、ふたたび新教徒の指導者に返った。

旧教徒側も「リーグ」(旧教同盟)をつくって対抗する。

一方、シャルル九世は一五七四年五月末、二十四歳で他界した。

「あの事件」に対する悔恨の念が、死期を早めたとうわさされた。

ポーランド王となっていた王弟アンジュー公アンリが、アンリ三世(在位一五七四〜八九)として即位した。

新王は国内の和平を求めて、新教徒と歩みよろうとしたが、これに反対したのは、ギーズ公アンリを中心とする旧教同盟の熱狂的な旧教徒たちである。

いまやギーズ家は、王位をもおびやかす勢いである。

こうして三人のアンリが新教徒の指導者、国王、旧教徒の首領として対立するにいたった。

このいわゆる「三アンリのたたかい」は、一五八四年王の弟で王位継承者フランソワの死によって、激化した。

アンリ三世には嗣子がなく、相続の順位は新教徒のアンリ・ド・ナバールなのだ。

これに対して、ギーズ家は系図学者を動員して、その一門から王位継承者をつくりだした。

同じ旧教徒でありながら、二アンリの対立はきびしい。

ギーズ公がパリの熱狂的なカトリックから、「息もとまるほどの歓呼に迎えられた」ありさまに接して、このパリからブロワに移ったアンリ三世は、最後の手段に訴えた。

一五八八年末、ブロワの城に招かれたアンリ・ド・ギーズは、「まさかやるまい」と気が弱い王を見くびっていたが、これが運のつきであった。

王はギーズ公暗殺ののち、死の床に横たわっている老母カトリーヌにいった。

「私だけがフランスの王となりました、私はパリの王を殺したのだから。」

ブロワの暗殺は、旧教徒にとっての「聖バルテルミーの虐殺」に比すべきものであった。

アンリ三世は一五八九年八月、復讐をめざす旧教徒側の暗殺にたおれ、三アンリのうち、一人残った新教徒のアンリ・ド・ナバールが即位した。

旧教徒が多い国民のなかの新教徒の王として――。

新しい王、ブルボン朝をはじめたアンリ四世(在位一五八九〜一六一〇)はまず王国を征服して、これを王権に服属させねばならない。

そしてフランスの王であるためには、首都パリを支配することが必要であるが、各地における戦勝にもかかわらず、このパリ攻略は成功しなかった。

いまや多年の争乱に、フランスは衰退している。

田畑は荒れ、交通は絶え、生産は振るわず、野盗は横行した。 |

アンリ・ド・ギーズ――アンリ三世に

ブロワ城に招かれ暗殺された。翌年

アンリ三世も旧教徒側の復讐で暗殺された。

|

国民のなかには、国の平和、統一、秩序を要望する声がしだいに強くなってきた。

これを実現させるためには、国民の多数をしめている旧教徒を満足させねばならぬということを、アンリ四世はさとった。

一五九三年七月、王が寵姫(ちょうき)ガブリェル・デストレにあてた手紙は語っている。

「この日曜日に、私はひとつとんぼ返りをうつことにしよう。」

つまりカトリックヘ改宗するということである。

これは七月末に実現し、翌年三月王はついにパリにはいることができた。

一部の狂信的な分子をべつとして、多くの旧教徒はこの政策的な改宗を歓迎したのだ。

さらにアンリ四世は軍事力、買収、その他手段をつくして反対勢力を懐柔していった。

王は自分の改宗が手本となることを望んだ。

しかし新教徒はこれに好意を示さず、依然としてカトリック教会を「ローマの野獣」などと呼んでいた。

一五九八年四月、アンリ四世が発した 「ナントの勅令」は新教徒に信仰の自由をはじめ、一定地域における礼拝や出版、あるいはすべての職業につく自由、安全保障などを認めて、一種の休戦を作りだしたものである。

その政略的性格はともかく、宗教上の寛容という点で、ナントの勅令は中世との訣別ともいうべき大きな意味をもっている。

こうしてフランス宗教内乱は妥協に終わり、王権は生き残ったのであり、やがて十七世紀になると、ブルボン王家の最盛期がおとずれるのである。

最後にひとつのエピソードをしるしておこう。

アンリ四世は即位してまもなく、したがって内乱中の一五九〇年一月、モンテーニュに手紙を送って、顧問としてつかえてくれないかと頼んだ。

モンテーニュは王の好意に感謝しながらも、年をとりすぎているからと、ことわったということである。

ミシェル・ド・モンテーニュ(一五三三〜九二)――貴族の出で、六歳までラテン語ばかりで育てられたというモンテーニュ、ボルドー高等法院の法官から市長をつとめたモンテーニュ、彼はまた有名な『随想録(エセー)』(一五八〇年から発行された)で、フランス・ルネサンス文学を代表している。

そして彼ははっきりとしたカトリックではあるが、なんども生命の危難をかえりみず、新旧両教徒の和解のためにつくしていたのだ。

アンリ四世はまえからこのモンテーニュを尊敬しており、いまや王になったとき、その知恵を政治のうえに生かしたいと願ったのであろう。

『随想録』はむろん、フランス語の「試みる(エセイエ)」という言葉から出ている。

この本はモンテーニュが人間について、人生の諸問題について、健全な懐疑精神をもって考え、論じたもので、人間性の探求者、人間の生きかたの論者、つまりモラリストの文学というフランス文学の重要な一つの形式のうえに、大きな影響を与えた。

このモンテーニュの言葉に、《Que sais-je?》というのがある。

わたしはなにを知っているか、なにも知ってはいないではないか、という意味であろう。

人間がみな、こういう謙虚な気持ちをもって、そしてまじめに真実を求めてゆくならば、「聖バルテルミーの虐殺」のような悲劇はおこらなかったであろうが……。

top

**************************************** |