|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

世界の歴史7――ルネサンスの時代

4 フイレンツェの支配者――イタリア・ルネサンスの片影Ⅰ――

1 水難の都 top

昭和四十一(一九六六)年十一月、イタリアの都市、人口五十万のフィレンツェは思いがけない災難によって、遠く離れた日本人の関心をひいた。

それは十一月四日の暴風雨で、「千年に一度」といわれる集中豪雨がイタリア中・北部をおそい、多数の犠牲者を出したが、とくに被害がひどかったトスカナ地方のフィレンツェ市では、アルノ川の氾濫によって大洪水が起こったのだ。この水害はイタリアの三分の一におよんだが、そのなかでとくにフィレンツェが大きく取りあげられたのは、被害の中心地だったこともあるが、またこの都市がイタリア・ルネサンスの面影をこんにちに残し、「生きている美術館」であり、「かけがえのない宝石」といわれているからだ。

フィレンツェが水に浸ったとき、イギリスのB・B・C放送は、「世界にとって貴重な宝石が失われつつある」とうつたえた。

美術品がうけた損害は大きく、合計千億リラ(約五百八十億円)に達し、「第二次世界大戦中、四年間を通じても、こんなに被害をうけたことはなかった」とは、市民たちの実感がこもった嘆きであろう。

ミケランジェロ、マキアベリなどの遺体が安置されていることで有名なサンタ・クローチェ寺院では、十二世紀から伝わり、「イタリア芸術の誕生」とよばれるチマブエの名画「十字架のキリスト」が、八十パーセント以上も洪水に洗い落とされてしまった。

市の中央にそびえ、フィレンツェの象徴であるサンタ・マリア・デル・フィオレ(花の聖母寺)の洗礼堂では、ミケランジェロが「天国の門」と絶讃したギベルティ作の青銅の扉の一部もこわされた。

この寺院の前の広場は重油のにおいが鼻をつく泥の海となり、その付其の美術館や、ミケランジェロが住んでいた家も、内部が荒れはててしまった。

しかしもっとも重要な美術品――たとえばボッティチェリの「ビーナスの生誕」「春」「聖母」や、ラファエロの「レオ十世像」「カルデリーノの聖母」、ミケランジェロの「聖家族」などが、ことなきをえたのは、せめてもの幸いであった。被害をうけた美術品の復元や修理のために、イタリア政府はむろんのこと、世界的な協力が行なわているが、天災はまた人災ではないか、というわけで、この洪水をおりに、イタリアの美術品の保存方法にも疑問が投げかけられた。 |

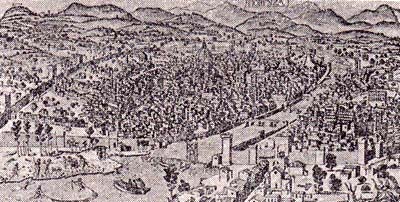

十五世紀末のイタリアのフィレンチェ、

当時はイタリア・ルネサンスの中心都市として栄えた。

50年前にこの町が大水害を受け、当時の貴重な美術品が損傷した。

被害を免れたボッティチェリの「聖母」

|

ともがくこれほど全世界の注目をあびたフィレンツェは、一体どのように発展してきたのであろうか。

フィレンツェの起源は古代のエトルリア人、それからローマ人の時代にさかのぼるが、ローマ帝国没落後は衰退していた。

中世では、神聖ローマ(ドイツ)皇帝とローマ教皇が勢力争いをしたころには、教皇派の根拠地となった。

そして十三世紀ごろからめざましく復興してきたが、それは経済、とくに工業の発達によるものであった。

北イタリアの他の諸都市が東方との商業活動などを主としたのに対して、フィレンツェは毛織物などの織物工業を中心とする生産都市として栄えてきた。

またフィレンツェは金融都市としても発展する。

教皇派の勢力が強かったので、十三世紀ごろから教皇庁の財政にも関係しつつ、また英仏の王室などに貸しつけながら、ヨーロッパ金融界の中心となった。

そしてそこには近代的な銀行も生まれ、フィレンツェ金貨は、国際通貨として大いに信用をえた。

一方、こうした経済的発展につれて、当時ヨーロッパ的現象であった自治都市の発生は、イタリアにおいていちじるしくなるが、フィレンツェはまさにその代表的なものであった。

それは「世界最初の近代国家」ともよばれ、フィレンツェを中心に、かなり広いトスカナの農村地域を支配する都市共和国であった。

そして経済的発展を背景とするイタリア諸都市の市民生活の展開、その古代ローマ文化のゆたかな遺産は、まずイタリアにおいて古代文化の復興をうながし、これに刺激されて新しい文化が誕生し、すなわちルネサンスの花が開いたのである。

2 メディチ家の出現 top

フィレンツェではすでに一三〇〇年代に初期ルネサンス文化が発達し、『神曲』の詩聖ダンテ(一二六五〜一三二一)、古典学者で詩人のペトラルカ(一三〇四〜七四)、『デカメロン』の作で有名なボッカチオ(一三一三〜七五)、近世イタリア絵画の祖といわれるジョットー(一二六六ごろ〜一三三七)などがあらわれている。

『神曲』は、ダンテが古代ローマの詩人ベルギリウス(バージル)に案内されて、まず地獄・煉獄(れんごく)におもむき、さらに若くして世を去った恋人ベアトリーチェにみちびかれて天国を遍歴するという一大叙事詩である。

そこにはなんといっても中世思想の色が濃いが、新しい時代のめばえともいうべき個性的なものもうかがわれる。

そして中世の言葉であるラテン語ではなく、イタリア語で書かれていることは、近代国民文学の第一歩といわれる。

そこでダンテはイタリア統一をめざした彼の理想とあいまって、国家統一運動の象徴となっていった。

ペトラルカはラテン古文献に通じ、ギリシア・ヘブライ語研究にも手をつけた。

広く旅行し、「自然」への興味から登山を試み、アルピニストの先祖と考えられている。

そのイタリア語の『詩集』は、彼の「永遠の女性」ともいうべき美女ラウラに対する恋愛抒情詩集で、多くの詩人にとって模範となった。

ダンテの時代、フィレンツェではまた教皇派と皇帝派との政争がおこり、詩人もこれにまきこまれた。

そしてダンテはこの都市から追われたままで、「水清きアルノにのぞむ美しい花の都フィレンツェ」を慕いつつ、生涯を終え、『神曲』も流浪のあいだに書かれたものである。

一方、商工業市民たちは教皇派として、皇帝派である貴族勢力をおさえたが、こんどは市民たちのなかに「あぶらぎった大市民(ボポロ・グラッソ)」と「貧しい小市民(ポポロ・ミヌート)」との対立が生じた。

そして前者はしだいに後者をおさえ、一部の大市民が市政の実権をにぎるようになったが、これにつれて伝統的な市民皆兵制――自治都市を全市民の責任で守るという原則にたっていた――もくずれ、大市民の利益に奉仕する傭兵(ようへい)制が登場してきた。

一三七八年、下層民は羊毛業の職人である梳毛工(そもうこう=チオッピ)を中心に、付近の農民の一揆(いつき)に応じて、大市民の支配に反抗して立ちあがった。

しかしこの反乱の一時的な勝利、一種の人民政府のあっけない失敗ののち、はげしい弾圧と迫害のうちに、富裕な市民たちの支配が確立してしまった。

自治体として共和制の形式はとられているが、市政は富裕な市民からなる同業組合(織物業や金融業など)の代表によって動かされたのである。

このフィレンツェの金持ちのなかで、古くからの名家をしのいで、頭角(とうかく)をあらわしてきたのがメディチ家であった。メディチ家の先祖は、フィレンツェの北方の田舎の農民で、田地を売りはらい、ひともうけしようと町に出てきたものらしい。

その紋章のなかの赤い玉は薬屋の丸薬をしめすとか、金融関係の職業のならわしによったものだなどといわれている。

メディチ家の名が史上にあらわれるのはサルベストロ(?〜一三八八)のときであるが、彼は「チオンピの乱」に加わって小市民たちを指導し、追放されたようである。

しかしこのため、のちのちまでメディチ家は民衆の味方だと考えられるようになり、またメディチの方でもこうした姿勢をとって、民衆の支持をえようとつとめた。

サルベストロののち、ジョバンニ・デ・メディチ(一三六〇〜一四二九)にいたって、この一門の基礎は固められた。

彼は政務にたずさわったこともあったが、一方では商業や銀行業に専念しつつ財をきずいた。

メディチ家の銀行は十四世紀末に設立されたといわれるが、ジョバンニは十五世紀には一流の金融家となり、教皇庁を得意先にしていた。ジョバンニは頑丈で、浅黒い顔、田舎の地主のような風采(ふうさい)だが、インテリジェンスに富み、またおどけた一面もあった。

彼は公的には緊急の際に気前よく市当局に金を贈送したし、私的にはだれに対しても腰がひくく、親切であった。

持参金がなくて相手を見つけられない娘たちに、結婚の世話をしたりして、人気をえたこともある。

しかしむろん商人特有のぬけ目なさをそなえていたとみえ、金持ちの市民たちに新しい不動産税が課せられたとき、彼はいち早く不動産をすっかり換金していて、まったく損をしなかったこともあったという。

なおこのジョバンニの時代の画家マサッチオ(一四〇一〜二八)は、二十七歳の若さで世を去ったが、美しい姿態、生気のある表情、自然な動作をもった人体像をもって、近代絵画の基礎となる写実主義をきり開いた。

また彼は遠近法の使用に精通したルネサンス最初の画家ともいわれる。

彼の急な死は、その才能をねたんだ者による毒殺ではないか、という噂をよんだほどであった。

一四二九年、ジョバンニに優(まさ)るとも劣らぬ才を持ったコジモ(一三八九〜一四六四)が、四十歳をこした男ざかりでメディチ家の当主となり、親がふみ固めた道を慎重に歩んでいった。

一四三三年、政敵アルビッツィ家によって追放の憂き日を見たが、人気と財力を持つコジモは自信をもってこれにしたがった。はたして翌年、情勢の変化は彼をよび帰し、同時に権力を用意する。

彼自身は政府首席ともいうべき公的な地位についたのは短いあいだであるが、自分の意のままになる人びとを重要な地位につけ、実質的には一四六四年に世を去るまで三十年間、フィレンツェの政権はコジモ・デ・メディチににぎられたのである。

かつてある教皇がコジモについて語った。

「平和も戦争も法律も思うままにできる男、王という名だけが欠けている。」

まさに彼こそ、「無冠の帝王」であろうか。

3 学芸保護者 top コジモの胸像は堂々とみえるが、じつは彼は酒も好まず、女色にもふけらず、美しさも品位もとぼしく、しわが多くて背が丸い老人となったようである。 |

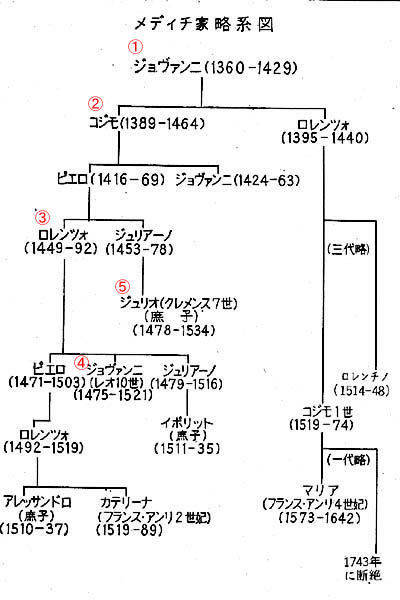

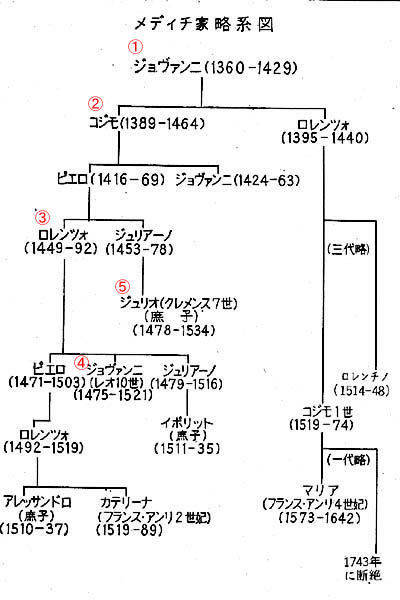

フィレンチェのルネサンスを支えたメディチ家の系図

フィレンチェの権力者となった二代目の

コジモ・デ・メディチ「商人王」

|

鋭い光を放つ眼のほかには、この権力者を普通の老人から区別するものはなにもない。

地味な服装に頭巾をかぶって、ボディー・ガードもつれず、なにかつぶやきながら、こきざみに町を歩くこのやせた男を、だれがフィレンツェ第一の実力者と思うであろうか。

また彼はあまり人中(ひとなか)に出ること々好まず、暇があれば別荘に行き、野良着でぶどう畑や庭園の手入れに余念がなかった。

「念仏では政治はできない」と、コジモは好んで口にした。

彼は事にのぞんで冷静、沈着、合理的で打算に富んだ商人的な機略を示し、とくに難局には異常な粘り強さを発揮する。

アルビッツィ家をはじめ、彼は自分に対立する者を、容赦なく追放したり、殺害した。絞首台にぶらさがった敵の姿を見せしめのため、画家に描かせたりしたが、弾圧の激しさについて忠告する人に、彼は冷淡に答えた。

「フィレンツェが滅びるよりも、その人口を失うほうがよい。」

そしていうまでもなく、徹底しているのは蓄財であったが、メディチ家本来の銀行業の活動範囲はますます広くなり、ヨーロッパのみならず、アフリカ、アジアにまでおよんだ。

イタリア諸都市はじめ、コンスタンティノープル、カイロ、パリ、リヨン、ブルージュ、ロンドンなど、いたるところに経済網がはりめぐらされていた。

これらの支店は商人たちとむすんで、商業、貿易にも手をだした。

そしてメディチ家の貸付帳にはローマ教皇、フランス、ドイツ、イギリス、スペイン、ポルトガルなどの王侯貴族も名をつらねていたが、こうした貸し倒れの不安がないところと関係することは、きわめて賢明、有利なことであった。フランス王ルイ十一世は財政上の援助を感謝し、メディチ家の紋章に王家のゆりの花の紋を加えることを許した。

ところで経済的活動のためには、世の中が平和であることが必要だ。

あいにくイタリアの都市国家どうしは仲がわるく、分裂をつづけている。

こうした状勢では十分なことはできないが、コジモはなるべく和平政策をとった。

これには一四五三年、オスマン・トルコのためコンスタンティノープル(現トルコのイスタンブール)が陥落し、東ローマ帝国が滅ぼされ、これに脅威を感じたイタリア諸都市が一時的とはいえ、団結したという事情もあった。

コジモは政権、金銭とともに、古代ギリシア・ローマの文芸や学問を愛し、「商売には貪欲で、仇敵(きゅうてき)に対して容赦しなかった」彼も、芸術家には寛大であった。

名声と優越とをかちうるためにも、権力者には学芸上の「取り巻き」が必要であろう。

一方、新しいルネサンス文化を代表する学者や芸術家は、それぞれの知的技術に生きるために、実力者たちの保護をうけた。

ここにルネサンス独特の「学芸保護」が成立する。

これは一面では、中世の束縛から解放された近代的知識階級が出現したことを示しているとともに、一面では、ルネサンスの文化は上からの保護を必要とし、その点で一種の貴族的なものであることがわかるであろう。

コジモは東はコンスタンティノープル方面から、また西ヨーロッパ諸国から古書籍、古文書、貨幣、陶磁器、絵画などの学芸品や美術品を熱心に集めた。

またブルネレスキ(一三七七〜一四四六)、ギベルティ(一三七八〜一四五五)、ドナテロ(一三八六〜一四六六)などの大美術家はコジモのもとに身をよせ、寺院や教会や公共施設は彼の意によって装(よそお)いをこらす。

ブルネレスキはすでにサンタ・マリア・デル・フィオレ(花の聖母寺)の大ドーム(円屋根)をつくっており、ドナテロは人体研究と鋳造(ちゅうぞう)技術をむすびつけて、銅像の流行をもたらす。

またコジモが関係した建築はフィレンツェにとどまらず、パリやエルサレムにもおよんだ。

このエルサレムに、コジモは巡礼のための宿舎をつくった。

しかし彼は冷静にいった。

「私はフィレンツェの人間をよく知っている。

我々は五十年もたたないうちに、追い出されるだろう。

しかし建物は残るだろう。」

(これはのちに本当になった。)

一四五三年、古代からつづいていた東ローマ帝国がほろんだが、このためギリシアの学者たちがイタリアに亡命し、またギリシア語の古写本がもたらされた。

これらはすでに始まっていたイタリアにおけるギリシア・ローマの古典研究を、いちだんと発展させることとなった。

そしてギリシア人学者たちは、とくにコジモに歓迎された。彼自身、「実業家に必要である以上に」ラテン語をわきまえ、ギリシア語にも少しつうじていた。

そしてコジモは、若い哲学者マルシリオ・フィチーノ(一四三三〜九九)にギリシア語を学ばせ、プラトンの作品をラテン語に訳させるとともに、このプラトンがアテネにひらいたアカデミー(学校、学術団体)にならって、フィレンツェ郊外のメディチ家別荘に「プラトン・アカデミー」のもとをつくった。

むろん、これは古典学者たちのサークルである。

プラトンはアリストテレスとならんで、古代ギリシア哲学の最高峰であるが、これまでの中世の学問では体系的で論理的なアリストテレスの哲学が重んじられ、どちらかというと文学的なプラトン哲学は軽視されていた。

いまそのプラトンが取上げられたことは、アリストテレスの「中世」がそれだけ後退したともいえよう。

そしてフィレンツェのプラトン・アカデミーは、ささやかな集まりではあるが、市民たちに知的雰囲気を満喫させるとともに、イタリアにおけるプラトン復興の中心ともなった。

コジモは古典学者たちを保護したが、メディチ家の東西にわたる経済活動は同時に古写本の収集につながった。

これは彼の孫ロレンツォにうけつがれ、メディチ家図書館に発展する。一四六四年八月一日、この「商人王」、フィレンツェの「無冠の帝王」は実務家らしく、あとのことを家族にこまごまといい残し、七十五歳で世を去った。一説によれば、プラトンの『対話篇』に耳をかたかけながら、息をひきとったという。

彼の墓には、「祖国の父」という墓碑銘(ぼひめい)がきざまれた。

しかしこの「祖国の父」がメディチ家の権勢を世襲(せしゅう)にするため、すなわち息子ピエロに権力を譲るため、一四五八年、傭兵(ようへい)隊をだきこんで市民集会を左右し、反対者を共和国に対する陰謀の罪で弾圧していたようなことを、忘れてはなるまい。

4 「豪華王」ロレンツォ top

コジモの子ピエロ(一四一六〜六九)は痛風を病みながらも、五年のあいだ、メディチ家の勢威を守った。

彼は病気のため公の場所に出ず家にひきこもりがちで、多くの歴史家の評価はさえないが、金融家として蓄財に努力し、外には平和政策をとるとともに、熱心な文芸保護者でもあった。

この点、彼が長生きしていたならば、父にまけない文芸のパトロンになったかもしれない。

そしてピエロの妻、才媛ルクレティアはみずから詩作し、学芸に対する理解も深く、夫によく協力した。

なおピエロの弟ジョバンニ(一四二四〜六三)も魅力あふれた人物で、才能にも恵まれていたが、一四六三年父に先立って世を去り、晩年のコジモをさびしがらせた。

ピエロの遺児、二十歳のロレンツォ(一四四九〜九二)は、四歳年下のジュリアーノ(一四五三〜七八)の協力のもとに、父のあとをついだ。

これは大市民たちがメディチ家を支持したためであるが、若いロレンツォを適当にあやつろうと思っていた一部の人びとは、彼の政治力のまえにすっかり当てがはずれてしまったといわれる。

絵では美しい貴公子に描かれているロレンツォは、じつは醜男(ぶおとこ)で、でこぼこしていかつい顔かたち、強度な近視の大目玉、嗅覚が不十分な獅子鼻(ししばな)……というありさまであった。

しかし彼は会った相手を心服させてしまう人間的魅力、剛毅果断(ごうきかだん)な性格、スポーツできたえたたくましい体力をもっており、これらがその政治力の大きな要素になっていた。

この点では、五歳のころから受けた人文主義教育、古典教育や、十代のときから各地に送られて体得した政治・外交上の実地訓練は、ロレンツォの人柄に輝きを与えたことであろう。 |

理想化されたコジモの孫のロレンツォ「豪華王」

ロレンツォの素顔

|

このロレンツォの時代に、メディチ家の勢力を根こそぎにしようという大陰謀があった。

それは一四七八年、あのパッツィ家の陰謀である。

パッツィはやはりフィレンツェの銀行家であったが、商売上でメディチ家にじゃまされたことを恨み、反メディチの同志とも手を組んでメディチ兄弟暗殺を計画した。

それは四月二十六日の日曜日、花の聖母寺でミサの最中、兄弟をともに刺殺しようとするものである。

権力者の暗殺は十五世紀の流行であり、したがって彼らは身辺をよく護衛されていたが、それがゆるむ機会は教会における儀式のときであろう。

そして暗殺と同時に、陰謀派は共和国政庁を占領し、またこれと結んだローマ教皇軍やナポリ軍がフィレンツェに攻め入る予定であった。

その日、弟ジュリアーノは数多くの刺し傷を身にうけて、息絶えた。彼は均整がとれたからだ、輝くひとみ、つややかな顔色、漆黒(しっこく)の髪をもち、スポーツマンで狩りに長じ、兄に劣らず古典的教養を身につけ、市民たちに敬愛され、たえず恋し、たえず騎士道的な夢想にふけりつつ、「十五世紀イタリアの夜空を、軽やかにきらめきながら飛び去った彗星(すいせい)のような人物」であった。

ロレンツォをおそった刺客は、剣に慣れていなかったためもあって、わずかにその首を傷つけただけであった。

身の危険を知ったロレンツォは、一説によれば上衣(うわぎ)をひるがえして右手にまき、一説によれば剣をぬき、敵をふせぎながら、聖器室に逃げこんで生命は助かった。

側近の一人は、短剣に毒がぬってあることを恐れて、ロレンツォの傷口を吸いつづけた。

このとき、日ごろスポーツできたえたロレンツォの身のこなしの素早さが、役立つたといわれる。

難をまぬがれたロレンツォは首に包帯して、メディチ家のバルコニーに立ち、民衆の喝采をあびる。

パッツィ家の一味は「人民と自由」と、街頭を叫んでまわったが、市民たちは、「パレ、パレ」(メディチ家紋章の玉のこと)と応じて相手にしなかった。

そしてバッツィ家一味に対する容赦ない処罰とはげしい弾圧を通じて、メディチ家の権勢はいよいよ確立した。

しかしこの陰謀以来ロレンツォは勢力家を警戒し、スパイ網をめぐらして友人でも、身内でも、その動静をさぐらせ、市民生活に干渉し、すべてに不信感を抱くようになった。

また共和制はつづいているが、その体制は改変されて、市政の当局者はメディチ派でしめられ、ロレンツォは実質的にはまさしく専制君主であった。

その政権を固めるうえで、ロレンツォは命がけの賭(かけ)に成功していた。

パッツィ陰謀後にもフィレンツェをおびやかしているナポリおよびローマ教皇の勢力に対して、戦争を不利とみたロレンツォは一四七九年末、ひそかにフィレンツェをはなれてナポリヘのりこんだ。

ナポリ王は彼を捕虜にはしたものの、その豪胆さにあきれるとともに、これに惚れこみ、これほどの男を殺すよりも味方にしたほうがよいと思った。

そこでロレンツォはこの相手を説きふせ、和解をとりつけてフィレンツェに帰り、さらに教皇とも和議を成立させた……。

一四八一年、ロレンツォ暗殺の別の計画があったのを機会に、彼の生命をおびやかすことは国に対する反逆罪だという法律が制定された。

しかしある人はいった。

| 「フィレンツェが専制君主を持たなければならないとすれば、ロレンツォよりもすぐれた人物はまたとあるまい。」 |

ロレンツォは彼なりにフィレンツェの商工業や公共事業の発達につくしたが、その関心は経済よりも政治に、そして学芸にあった。

この点て、彼はイタリア・ルネサンスの大学芸保護者であった。

そのまわりに集まった天才たちのなかでは、画家ボッティチェリ(一四四四ごろ〜一五一〇)、詩人で学者のポリチアーノ(一四五四〜九四)ヤピコ・デラ・ミランドラ(一四六三〜九四)、若き日のミケランジェロ(一四七五〜一五六四)などの名が、我々に親しい。

ミケランジェロは晩年のロレンツォにかわいがられ、メディチ家の宮殿に出入りして、そこに収集された古代の彫刻類について学び、またロレンツォが家族たちとともにする食卓にさえ同席した。

一方、あのレオナルド・ダ・ビンチ(一四五二〜一五一九)の姿も、ロレンツォ治下のフィレンツェに見うけられるが、科学や技術に関心がうすかったこの支配者は、当時美術家というよりも科学者に近かったレオナルドを、さほど優遇しなかったらしい。

とくにメディチ家の保護をうけたヒューマニスト(人文学者、古典学者)であるピコ・デラ・ミランドラは、『人間の尊厳について』という著作のなかでいった。

「神は、人間が天使にでも動物にでもなれるように、この両者のあいだにその位置をさだめたもうた。」

これは人間が神にとってかわるということではなく、そうかといってたんなる動物とはちがう誇り高い存在であることを示すものであろう。 |

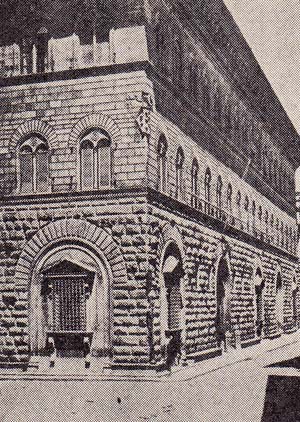

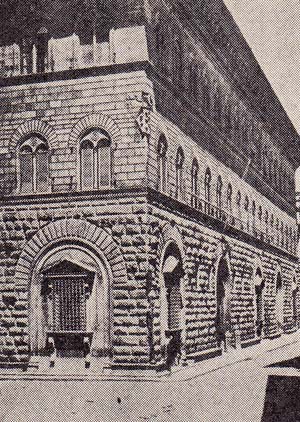

宮殿のようなメディチ家の邸宅

|

すなわちルネサンスの「人間の発見」とは、けっして神を無視するものではなく、万能の神に対して欠点は多いながらも、それなりに人間の理性、能力というものを正しく認め、これを主張しようとしたのである。

そしてこうしたヒューマニストたちが集まって、一種の高級な知的社交界をつくったのが、あの「プラトン・アカデミー」である。

中心はコジモにも優遇されたフィチーノであり、十五世紀末における彼の名声はヨーロッパ的なもので、各地心学者は手紙で彼と語りあい、またはるばるフィレンツェに足をはこんだ。

ロレンツォはまたすぐれた即興(そっきょう)詩人であり、たとえば松明(たいまつ)をかかげ、きらびゃかな衣裳で、合唄をともなって行なわれる祭典などにおいて、音楽の指揮にたくみな彼はそれを演出するのみならず、コーラスの歌は彼の自作によることがしばしばであった。

詩作は彼にとって、なりによりのレクリエーションであったが、彼はローマの詩人たちゃダンテ、ぺトラルカなどを手本として勉強をおこたらず、たんなる慰(なぐさ)みをこえたものを示している。

あるいはロレンツォはフィレンツェ郊外の別荘で、学者、文人たちを従えながら、プラトン哲学の美しい幻想にふけった。イタリアの空の静けさこそが、もっともふさわしい伴奏のように思われた。

あるいは豪奢(ごうしゃ)な饗宴(きょうえん)のきわまるところ「豪華王(イル・マニフィコ)」(当時の敬称の一種らしい)ロレンツォに深い想(おも)いをこめて、自作の詩をつぶやくのであった。

| 「うるわしき青春も とどむるによしなし たのしめよ、もろびと あすの日のさだかならねば……」 |

ロレンツォは宴席にかぎらず、おりにふれてこの句を口ずさんだといわれるから、会心の作であったのであろう。

事実、あすの日はさだかでなかった……。

top

**************************************** |