|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

世界の歴史7――ルネサンスの時代

3 大航海時代

1 「神がかり」だったコロンブス

top

コロンブスは自身語るどころの「船長の子」ではなく、一四五一年イタリアのジェノバの毛織り職人の子として生まれたらしい。

一四七九年リスボンで船長の娘と結婚し、海図をつくりはじめたあたりから、その伝記をたどることができる。

エンリケ航海王子のポルトガル以外に、大西洋の航海に大きな関心をもつ国はなかったから、コロンブスがポルトガルに現われた意味はわかりきったもののようだが、念のため、あとを追ってみよう。

一四八四年コロンブスがポルトガル王ジュアン二世に差し出して、一蹴(いっしゅう)された手紙というのがある。

「発見した領土は王様に献上いたします。

コロンブスは副王の称号をもつ総督に任命していただきます。

また大西洋の総督にしていただきます。

新領土の産物をポルトガル本国にはこぶときは、コロンブスが一割の税をいただきます。新領土からの王様の収入の八分の一は、コロンブスが頂戴(ちょうだい)いたします。」 |

これは西への航海計画を王にもちかけた条件の部分で、ひどく虫のよいスケールの大きなものである。

しかしこれが実現しなかったのは、ポルトガル王家がすでに喜望峰ルートの発見を予想して準備中だったためで、コロンブスの西への航海という考えそのものが、とっぴだったためではない。 |

アメリカ発見のコロンブス

|

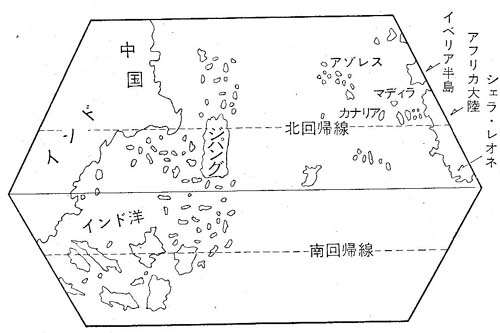

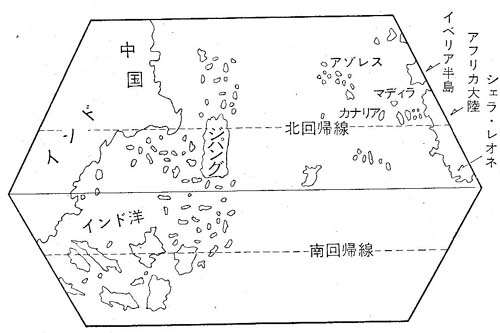

天文学や天体観測も発達し、たとえばフィレンツェ大学のトスカネリ(一三九七〜一四八二)という数学者は、地球球体説を主張し、「大西洋を西に直航すれば日本やシナに行ける」と断言して、大きく間違ってはいるものの地図までつくって、ポルトガル王に提供していた。

そしてコロンブスは、このトスカネリ説の誤りを拡大したうえ、自分の生涯変えることのない信念にした。

またすでに大帆船の建造が行なわれたり、羅針盤が使用されたりして、大洋航海への準備はととのいつつあった。

ポルトガルで志を得なかったコロンブスは、スペインに渡った。

彼は不思議な雄弁の魅力でしだいに高僧や有力者を味方につけ、王室から生活費を支給されるようになったらしい。

スペインのこのころの状態をこのあたりで説明しておこう。

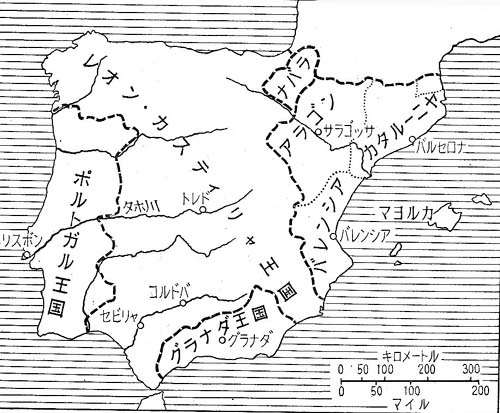

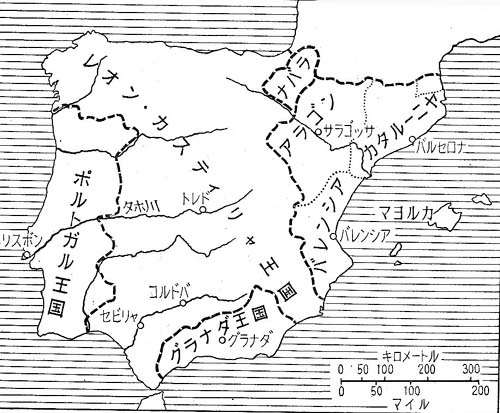

かるく「スペイン」というが、やかましくいうとカスティリャのイサベル女王とアラゴン王フェルナンドがカスティリャのみを二人で共同統治しており、まだカスティリャとアラゴンの完全合併(一五一六)はできていない。

スペインの統一は政治・経済両面ではまだはっきり不完全であるが、イサベルとフェルナンドの夫婦(一四六九年結婚)はしっかりと結びついていた。

イサベル女王の即位(一四七四)にはポルトガル王アフォンソ五世の横槍がはいり、イサベルとフェルナンドはろばに乗って山道を仲よく逃げ歩いたことさえあった。

両方とも王様だというこの夫婦はローマ教皇からとくに信仰が深いという意味で、「カトリック王(複数)」の称号が与えられている。

これはイベリア半島南部アンダルシア地方に、まだイスラム教のグラナダ王国が残存しており、その陥落で半島十字軍による領土回復運動が、ようやく一四九二年正月に完成したことと関係する。

グラナダの陥落によって、スペインは海外にはじめて強い関心をもった。 |

アメリカ・太平洋の欠けたインド方面地図(トスカネリ)

コロンブスはアメリカ大陸をインドと勘違いしていた

|

イサベル女王(カステリヤ女王、在位一四七四〜一五〇四)はコロンブスへの援助にのりだした。

これについてはコロンブスがポルトガル王やフランス王に接近する態度を示し、そのたびに女王から多額の金で引きとめられたという話がある。

イサベル女王も、その夫フェルナンド(アラゴン王、在位一四七九〜一五一六)も、きわめて強気の支配者であった。

妻はカスティリャの統一に、夫はイタリアでの対フランス軍事活動に、恐るべき威力を発揮した。

コロンブスの航海はイサベル女王の「政策」の一部として実現した。

「女王が宝石を売った」という話で、この政策決定を説明するのは単純すぎる。

じつはパロスの港にビンソンという金持ちの船長がおり、彼のみすがら乗り組む持ち船サンタ・マリア号が提供されたことで、航海が可能になった。

パロス市があとの二隻、「ピンタ」と「ニーニャ」を女王の命令で用意した。

コロンブスはポルトガル王に出したのと同じ大きな要求を出して、重臣たちの抵抗を受けたが、女王はこれを承認した。

さらに女王は乗組員の過去の罪をいっさい許すことにして、船員集めにも協力した。

ポルトガルに立ちおくれたスペインの航海事業における正直な焦りを、ここにうかがうことができる。

ともかくポルトガルによる東方航路の開拓とほぼ同じ時期に、スペインによって西方航路が開かれることとなった。

一四九二年八月三日パロス港出帆、そして九月六日カナリア諸島を離れてから、未知の海を西へ航海した約一ヵ月が、不安と希望のいりまじった「コロンブスの航海」である。

船員の反乱をコロンブス一人でおさえつけたという事実はなく、むしろ船長たちも確信を持ちつづけ、反乱の事実もなかったらしい。

そして一行は、三十三日間の航海で十月十二日いまのバハマ諸島のウォトリング島に上陸、つづいてキューバ、ハイティなどの島々を発見し、その一部を植民地とした。

もっともウォトリング島というのは、いまからではたしかめる方法がないままの推定である。

ここで航海のいちばん緊張した輝かしい場面は終わり、物欲と内輪もめがはじまる。

コロンブスとビンソンは仲が悪くなった。

船長としての能力はビンソンのほうが上だったろうともいわれるが、コロンブスはビンソンを憎み、その功績を黙殺した。

翌一四九三年三月パロス港に帰ったコロンブスは、王夫妻から「新世界」の副王に任ぜられ、持ち帰った珍しい奴隷や煙草や金製品で全ヨーロッパに大きなショックを与えた。

第二回航海は一四九三年九月の出帆であった。

こんどは安全な利益のあがる航海という見込みなので、十七隻千五百人という大船団であった。

第一回目は、囚人や無法者をかき集めて水夫としたが、今回はむらがる応募者をおさえるのに苦労したという。

しかしこの航海で、コロンブスは植民地行政官としての無能を暴露し、九六年本国によびもどされた。

その後事実上の行政官がべつに任命され、コロンブスは副王としての立場で第三回の航海(一四九八〜一五〇〇)を許されたが、その成果は大きくなかった。

コロンブスはじつは聞きかじりでよせ巣めの知識しかないくせに、天文学や航海学をはじめ、あらゆる学問に通じていると空想し、また信じこんでいたらしい。

この一種の「神がかり」なコロンブスは、発見したところを最後までアジアだと信じており、聖書の地名を勝手につけたりして、役に立たない報告書を書いた。

もしこのとき彼が科学的に探検を進めていったならば、コロンビアという南米の小国の名はアメリカ大陸を示していたはずである。

コロンブスは、ヨーロッパ人としては最初にアメリカ大陸をふんだのだから……。

ともかく「アメリカ」という名は、つぎのようなわけで別人から由来した。

一四九九年九月、あとで述べるように、ポルトガル人のバスコ・ダ・ガマがインドからリスボンに帰着し、きわめて実質的な利益を保証する航海ができた。

しかしスペインもけっして頭の古いコロンブスだけに、航海事業を一任していたわけではない。

コロンブスとはべつに、大探検隊を中南米に派遣していた。

そのなかにいたアメリゴ・ベスプッチ(一四五一〜一五二一)というイタリア人が航海記を発表し、それから「アメリカ」の名が生まれた。

コロンブスの第四回航海(一五〇二〜○四)が許可された事情はよくわからない。

「遭難を期待」されたといわれるほど、貧弱で質の悪い船団であり、苦しいといえばもっとも苦しい航海で、はじめてアメリカ大陸の一部ホンジュラス湾付近に着いたが、このあいだにコロンブスは完全に過去の人になった。

失意と貧困と焦燥のうちに、一五〇六年コロンブスは死んだ。

その副王職にともなう特権は大きく削減されていたが、遺言状には

「私は国王と女王にインドを進んで献上した……」とある。

いまでもアメリカ原住民がインディアンとよばれているのは、彼の誤りの名残りである。

2 インドへの航路 top

………

それは一四九七年の太陽である。

私たちの艦隊は帆を揚げた。

早くもうすれてゆく故郷の山々。

なつかしいテージョー川が消え、緑のシントラの台地もついに視界から去った。

愛する故国に私たちの心と、悲しみのきずなが残る。

そして陸地がすっかり見えなくなり、私たちと、海と、空だけになった。

そして私たちはあの寛大なエンリケ(航海王子)が見つけておいてくれた新しい島々を確認し、新しい空の展開を前方に迎え、私たち(ポルトガル人)以外だれも知らない航路を進んだ。

左舷(さげん)にのみ神話のアンタロスの領土、マウリタニアの山々と集落が過ぎていった。右舷はただ広く、もう一つの大陸という、心惹(ひ)かれる噂があるだけである。

………(ルジアダス――第五の歌より) |

これはポルトガルの大詩人カモインス(一五二四〜八〇)の代表作、『ルジアダス』(一五七二)の一部である。 |

ポルトガルの詩人カモインス

|

ルジアダスはポルトガルの大航海時代をうたい、ポルトガルの歴史と民衆と、英雄バスコ・ダ・ガマを主人公とし、ルネサンス・ヒューマニズムのかきたてた古代ギリシア・ローマ愛好熱のなかで、古典の神々を登場させ、神々と肩を並べる高邁(こうまい)な騎士道精神をガマの航海にみなぎらせた、たくましく、感傷的で、濃密で、多彩な、八八一六行の長篇叙事詩である。

有名だが、まだ邦訳はない。

バスコ・ダ・ガマ(一四六九ごろ〜一五二四)は、ポルトガル王室の海洋研究のすべての成果のうえに立って、香料貿易開拓のためにインドに派遣された提督であり、外交官であった。

それだけに従来の荒くれた船長たちとちがって家柄も高く、艦隊の準備も周到をきわめた。

艦隊は四隻で、旗艦サン・ガブリエルほか一隻は、喜望峰発見者バルトロメウ・ディアス(一四五〇ごろ〜一五〇〇)の監督下に建造された。

ディアスの夢はガマにひきつがれ、その出発は一四九七年七月八日で、ディアス自身がベルデ岬あたりまで見送った。

正式の航海日誌や報告は王家の秘密なので残っていないが、ガマの航路は大きく大西洋を南米よりに南下し、それから東に直進したものと考えられている。

これは中学の世界地図にも出ている大西洋の海流に従っているコースであるが、じっさいには多くの偶然が作用していたのであろう。

喜望峰に近い「セント・ヘレナ湾」に着いたのが十一月七日、さしあたりはどこに着いたのか、さっぱりわからなかったという。

セント・ヘレナ湾はガマの命名による(ナポレオン配流の混同した記事があるが、誤りである)。

この湾の付近にいまは絶滅したホッテントット族やブッシュマン族に会っており、船員の記録が貴重な人類学の史料になっている(この航海にかぎらずアフリカ諸民族についてポルトガル、アメリカ・インディアンについてスペインが、多くのかけがえのない記録を残した)。 |

希望岬を越えたポルトガルの英雄バスコ・ダ・ガマ

|

喜望峰を越えたのは十二月二十二日の正午であった。

アフリカ東海岸の旅は西海岸の黒人社会と異なり、かなり高度のイスラム文明のまじったスワヒリ語社会との接触があった。

キリスト教徒を求めていたガマの一行は、逆にトルコ人とよくまちがえられた。

モザンビク、キルワ、モンバサ、マリンディと東海岸のイスラム領主たちと交渉しつつ北上し、マリンディで水先案内を雇い、一四九八年四月二十四日出発、ペルシア湾を東に航海し、五月二十日カリカットの近くに碇泊した。

この航海は、インド洋周辺で完成していたアジアの航海技術(羅針盤、海図、天体観測法)によったものである。

カリカットではイスラム商人のはげしい妨害にあい、土着領主との交渉はむしろ失敗した。

ポルトガル王からの贈り物がさんざんにこきおろされたというのも妨害の証拠だが、記録のかぎりでは、ポルトガルとインドとの物質文明の格差はあまり見られない。

通訳にはアラビア語や、ベネチア語が用いられた。

カリカット付近でガマの艦隊は、交渉相手との友好と不信の交錯した取り引きをつづけ、可能な限り香料を買いつけ十月五日インドを離れた。

帰路は水先案内がなく、風にもめぐまれず、ペルシア湾横断に三ヵ月を要し、この間、壊血病(これは当時の船員たちを、もっとも苦しめた病気であった)、つまりビタミンC欠亡症で多くの死者を出した。

二隻に減った艦隊がリスボンに帰着したのは、一四九九年九月十八日のことであった。

ガマの帰港はポルトガルを狂喜させたばかりでなく、ヨーロッパに大きな衝撃を与えた。

ガマの持ち帰った香料の利益は、イスラム教徒の仲介によるものを扱うイタリア商人の利益をはるかに上まわったから、とくにイタリア半島諸都市がこのニュースで受けたショックは大きかった。

この胡椒(こしょう)などの香料こそ、当時のアジア貿易でもっとも珍重されていたもので、それは肉類の調味料や貯蔵用などに使用され、高価であった。

ポルトガル王マヌエル一世は、ガマを国民的英雄として遇した。

ガマ(一五〇二)、アルメイダ(一五〇五)、アルブケルケ(一五〇九)とつづいたインド総督による航路開拓の仕事は、和戦両面ながら、利益の大きさに支えられて強力に進められた。

ベネチア商人と結んだアラブ勢力との死闘に勝ちぬいて、インド洋一帯から極東に至る通商路を確保したポルトガル人の一部が、日本に到達したのは一五四三年(天文十二年)であった。

これに先立って海外に進出していた日本人は当然ポルトガル人と、東南アジアで接触していたことと想像されている。

なお一五〇〇年カブラルがブラジルを発見し、ポルトガル領としている。

「金持ち王」といわれたマヌエル一世(在位一四九五〜一五三二)の時代は、とくにポルトガル・ルネサンスの頂点を示し、「マヌエルふう」という建築装飾様式を残した。

これにはインドふう、イスラムふうがあるのはうなずけるとしても、そのほか思いきって変わった飾りがつけてある。

海洋好みとでもいうか、帆綱の結び目や浮標(ブイ)や貝殻といった実用品を装飾化したのである。

ところで、新航路の商業は王室の独占事業になり、ポルトガルの貴族や冒険家たちはその利益への参加のため、争って官職を求め、農業経営を怠った。

航路独占のための軍事費はしだいに巨大になり、そのわりに利益は増えなかったので、マヌエル金持ち王時代以後のポルトガルはすこしずつ衰えはじめる。 |

リスボンの「ベレンの塔」(マヌエル風)

|

とくに宗教改革にあたって親スペイン政策をとり、ユダヤ人の追放や宗教裁判に熱心になったことは、通商の面で便利だったにせよ、国内の市民階級の成長をさまたげ、ポルトガルの後進国化を準備したといってよい。

しかし王室による航路独占という考え方は、十八世紀までもちこされるヨーロッパの常識であり、いわゆる「重商主義」の基本的な特徴である。

イギリスやオランダの強大化がまだ目立だない十六世紀はじめにあって、弱小国ポルトガルのとげたこの驚くべき発展は歴史における一つの狂い咲きの花といえるだろう。

3 マジェランの世界一周 top

ポルトガル王家が新領土の保証を、絶えずローマ教皇に求めていたことは前に書いた。

一四八八年バルトロメウ・ディアスが喜望峰を発見した。

その帰路は海岸づたいではなく、北北西にアフリカ大陸後頭部に直航している。

もはや大西洋はポルトガルにとって、使いやすい海となりつつあった。

さらにアフリカ東岸のようすも、陸路の調査とディアスの航海でだいたい見当がついていた。

あとは船の改良など準備をととのえて、アフリカ東岸とインドへの航海に出かければよいと思っているところへ、降ってわいたコロンブスの「インド発見」のショックである。

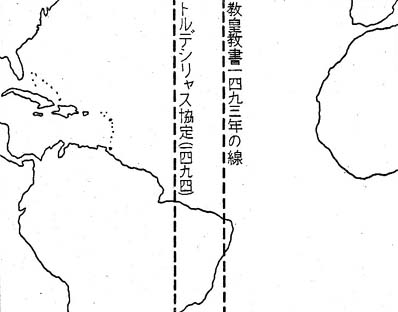

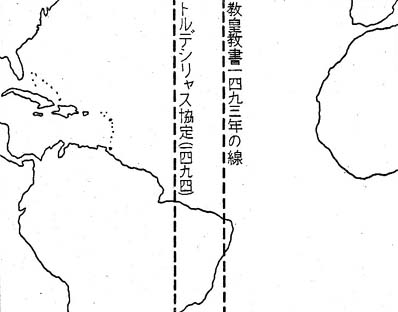

コロンブスの新世界は一四九三年、教皇アレクサンデル六世によってスペイン領とみとめられた。

どんな認めかたかというと、地球の両極をつなぎ、ベルデ岬とアゾレス諸島のやや西を通過する半円周線を想定して、この線から西をスペイン領、東をポルトガル頷とした。この「教皇子午線」は、翌一四九四年両国代表のトルデシリャスの会談で改訂され、ブラジルを通過することになった。これは史上最初の幾何学的国境線である。

こんにちからみるとばかげた気前のよさで現実性にとぼしいし、また幾何学的な線の実測は技術的に不可能であったが、まだ宗教改革以前のことではあり、教皇のこの決定はひとまずヨーロッパでは有効であった。

ポルトガルがブラジルから大西洋・アフリカ・インド洋・インドネシア、スペインがアメリカ・太平洋・フィリピンという大まかな割り当てになって行く根拠は、このトルデシリャス協定にあり、現在の世界地図にもその痕跡がはっきりと見られる。 |

トルデシリャス協定

|

わが日本がまだ接触もないのに、ことわりもなくスペイン領に入れられていたり、人口密度も文化程度も高いアジア地域が、あっさりポルトガルに進呈されているトルデシリャス協定は、いわば十字軍的な観念の延長上にあった。

宗教改革以後とくにイギリスとオランダがこの協定に拘束されず、大西洋とインド洋になぐりこみをかけることになる。

これらの攻勢に耐えることのできた地域はアジアだけであり、アメリカ大陸はキリスト教世界になり、アフリカ大陸は奴隷の産地となってまつたく停滞した。

ここで、マジェラン(ポルトガル名マガリャンイス、一四八〇ごろ〜一五二一)の世界一周(一五一九〜二二)について述べておこう。

トルデシリャス協定による最初の地球の裏側確認の意味があるからである。

マジェランはポルトガル王家の小姓であったが、二十五歳ぐらいに達した一五〇五年から東アフリカやインド洋の航路に勤務し、一五一一年マラッカに達し、香料の産地モルッカ諸島(香料群島=フィリピン南方)探検に関係した。

もしモルッ力諸島に到達していたとすると、マジェラン戦死の地の経線より東にいたことになる。

そこでマジェランその人が若いときから戦死直前までかかって、「世界一周」をなしとげたという説が出てくる。

この説は現在ではあまり支持されないようだが、重要な事実をふくんでいる。

マジェランのいとこにあたる人物がモルッカ諸島に行っており、その情報にもとづいて、マジェランが世界一周というアイディアをもったからである。

スペイン人バルボアは、一五一二年最初に太平洋を見たヨーロッパ人であるが、太平洋の大きさは確認されていなかったし、想像さえされていなかった。

マジェランの知識は、じつはコロンブスと大差がなく、アメリカ大陸の西側の海をすこし航海すれはモルッカ諸島に行けるというものだったのである。

マジェランはこのプランをポルトガル王に採用してもらおうとしたが失敗し、スペインに渡った。

そして神聖ローマ皇帝(カール五世)になったばかりのスペイン王カルロス一世(在位一五一六〜五六)から特許を得、一五一九年八月セビリヤの港を出発した。

船は五隻で、旗艦は「トリニダード号」であった。 |

世界一周のポルタガル人、マジェラン

|

七五トンから一二〇トンまでの船団で、乗組員は二百七十人ほどであった。

船の速力が異なるので船団の統一にはとくに神経をつかい、マジェランは行く先を秘密にし、旗艦に追尾することだけを命じた。

大きさも速力もちがう船をまとめて航海する点において、マジェランの指揮はすばらしく、強い確信をもってことに当たり、部下を威圧し、心服させた。

船団は十二月十三日、今のリオ・デ・ジャネイロに到着した。

この場所はポルトガル王の領土としてすでに知られていた。

十三日間休んで出帆し、翌一五二〇年一月ラ・プラタ川に着いた。

それまでこの川は海峡と思われており、ここから大陸の西海岸に出られる予定だったが、これが川だとわかった。

しかも陸地は限りなく南極の方向につづいている。

しかしマジェランは絶望しなかった。

彼の一行はさらに南下をつづけ、サン・ブリアンと名づけた港に着いた。

ここまで、寒さ、吹雪、烈風、怒濤(どとう)に苦しめられ、短い距離なのに二ヵ月かかった。

そして、ここで八月二十日まで越冬した。

このあいだに前途の不安から暴動がおこったが、マジェランは断固たる決意と巧妙な作戦でこれを鎬圧し、指導者だけを死刑または追放に処した。

また越冬中一隻が沈没し、船団は四隻になった。

サン・フリアン港でつきあった原住民は、背がおそろしく高く、足が大きかった。

これがパタゴニア(大足)人で、新石器時代に当たる貧しい生活をしていた。

マジェラン(パタゴニア)海峡の発見は簡単でなかった。

サンタ・クルス川で二ヵ月休養し、十月に深く黒い海峡を見つけたが、偵察しながらこれを抜けるのに約一ヵ月かかり、このあいだに一隻は不安にかられて脱走、帰国してしまった。

一五二〇年十一月二十八日、三隻は大きな海に出た。うってかわって天候にめぐまれ、波静かであった。

マジェランみずからが命名したという「太平洋」である。

これから西へ三ヵ月以上の航海であった。

まさかこんな遠いとは――。 |

マジェラン海峡の発見

|

それはしかし死の漂流ではなく、目的をもった航海であった。

虫のついた乾パンと腐った水、ついには船具の皮や鋸屑やねずみで生命をつないだ。

歯茎が腫れる壊血病で死者が二十人も出た。

全員が多少とも病気になった。

しかし西への航海は磁針を修正しながら正確につづけられた。

冷静なマジェランの指揮は船団員の信頼をむしろ強めたらしい。

一五二一年三月六日、おそらくグアム島と思われる島で原住民と戦闘をまじえ、三月十六日フィリピン群島のレイテ湾入口にあるスルアン島に着き、原住民と友好関係にはいることに成功した。

フィリピン群島の名は、十六世紀後半のスペイン王フェリペ二世の名に由来するから、当時はまだない。

しかしこの地域はすでに、東南アジアの商人の往来のあった地域である。マジェランのつれていたスマトラ出身の奴隷が、通訳として役立った。

群島の中にはいり、有力な王のいるセブ島に四月七日入港した。そしてマラッカのポルトガル人の王より、もっとはるかに強力なスペイン王から派遣されたと伝え、大砲を発射して威力を示した。

セブの王をはじめ、多数の住民のキリスト教への改宗が大規模に行なわれ、この地のスペイン領化、現地人のスペイン王への忠誠の誓いが順調に行なわれた。

マジェランは調子に乗りすぎ、四月二十七日土曜日(航海日誌より)、マタン島に不用意な討伐を行なった。

原住民の策略にひっかかり、マジェランは十二人の部下とともに戦死した。 |

フィリピン諸島のマジェラン船団

|

つづいて原住民に殺される船員が続出し、船団は人員不足となり、一隻を焼いてわずか二隻となって南下した。

目標はあくまでモルッ力諸島であった。

交易と海賊をつづけながら十一月、モルッカのハマルヘラ島のイスラム君主との取り引きに成功した。

これはポルトガルの独占貿易へのはっきりした割りこみであった。

じつはマジェランの航海はポルトガル王にとって、まさにこういう割りこみの可能性を意味しいてた。

しかもマジェランは、もとポルトガルのサンティアゴ騎士団長であり、王の重臣の一人でさえある。

この反逆者を捕えよという命令がインド洋一帯にも出ていた。

マジェランは死んでしまっていたが、この疲れはてた二隻を、ポルトガル海軍がだまって見過ごすとも思われなかった。

旗艦トリニダード号は損傷はなはだしく、五十名の船員とともにハマルヘラ島に残留し、けっきょくポルトガル海軍に捕えられた。

香料を満載して十二月二十一日帰国のため出帆できたのは、船員四十七名、奴隷十三名によるビクトリア号だけであった。

これを指揮したのは、まえにマジェランに反抗したデル・カノである。

この航海も苦しかった。

東アフリカのポルトガル領モザンピクに寄港すれば捕えられるというので、むりをして喜望峰をまわり、二十数名が死んだ。

さらに十数名がポルトガル官憲に捕えられ、ボロボロのビクトリア号がセビリヤの港に着いたのは一五二二年九月八日――地球の自転一回分西に動いたので、航海日誌の日付は一日早くなっていた――であり、船員は病人ばかりのわずか十八人で、さながら幽霊のようであった。

しかし持ち帰った丁子(ちょうじ)、肉桂(にっけい)、肉豆蒄(にくずく)、白檀(びゃくたん)などの香料は、五隻の船団を用意した総費用をはるかに上まわる利益を生んだという。

そしてマジェランにかわって、栄誉と富とを独占したのはデル・カノであった。

4 コンキスタドレス top

スペインの中南米征服者たちのことを「コンキスタドレス」と呼ぶ。

コロンブスは別格として、オヘーダ、バルボア、コルテス、ピサロ……。

いずれも血のにおいのする凄い名前で、とくに最後の二人はアズテックおよびインカ文化の破壊者として知られている。

スペイン人が中南米に進出をはじめたのは、むろん前に書いたコロンブスの探検の結果である。

コロンブスの第一回航海成功のニュースがつたわるのは、コロンブスがイサベル、フェルナンド夫妻王に面会して復命するよりも早かったし、第二回航海の計画はほとんどコロンブスをそっちのけにして進行する勢いであった。

第二回航海からは事実上大西洋航路が開け、無許可で密航する船もあり、島々の探検に没頭していたコロンブスとは無関係に、現地におけるスペイン人社会の形成が開始された。

金がたくさん出るという宣伝は、もともとコロンブスの狂信に発していた。しかし黄金に対する夢こそが、人びとを未知の世界にひきつけたのだ。

海を渡ったスペイン人たちを統治する立場のコロンブスは、金については自分で責任をとれないので、インディアンを酷使して採鉱させたり農耕をやらせたりし、さらにインディアンを奴隷として売り出す方向をとりはじめた。

逃げるインディアンはものすごい猟犬などで殺された。

スペイン人たちが期待した金は出なかったので、それをおぎなう農業生産に必要な土地と労働力は、コロンブスがスペイン人たちに分配した。これは多くの不公平を生み、不満と争いのたねになった。 |

「コンキスタドレス」の活動地域

|

コロンブスがイタリア人だったこともあって、スペイン本国ではコロンブス追い落としの策謀が行なわれ、原住民虐待の疑いで取り調べを受けるため、コロンブスは一四九六年三月帰国させられ、ここに彼の第二回航海は終了したのである。第二回航海には「十二人の使徒」とよばれるカトリックの僧侶が随行した。

キリスト教は表向き奴隷を禁じていた。

コロンブスが呼び返されたのは、その意味ではもっともなことであった。

そしてキリスト教は新世界にひろがった。だがその実態には、必ずしも宗教的に正常といえないものがあった。

僧侶たちのなかには、インディアンにわからぬラテン語で説教をし、並べておいてバケツで水をぶっかけて「洗礼」をほどこし、とにかく屋根に十字架のついた小屋を建てさせ、キリスト教がひろまった、という報告を、本国に書き送るものさえいたという。

スペイン人にとって都合の悪いインディアンは宗教裁判で殺し、教化するために働かせると称して、奴隷労働をやらせるということも、僧侶の役割である場合があった。

スペイン人のはいりこんだ島のインディアン人口は激減した。

メキシコは一五二一年の人口二千五百万、三十年後に六百万。

ハイティ島は発見当時約四十万、一五一四年一万四干という数字がある。

僧侶ラス・カサス(一四七四〜一五六六)はこの事実を人間的不正行為として記述した最初のヨーロッパ人である。

コンキスクドレスとは悪名高い総督たちばかりでなく、物欲と野性をむきだしにする人間の恥部に与えられた名といってよいであろう。

インディアンの文明水準は新石器時代よりすこし上等という程度で、彼らはスペイン人の要求するような労働に馴(な)れず、生き残ることが困難だったともいう。

労働人口の激減はスペイン人社会にとっても困ったことであった。

ここにアフリカ大陸からの黒人奴隷の大規模な輸入がはじまる。

ラス・カサスは書きのこした。

「聖職者ラス・カサスが、アフリカ人を西インド(中南米)に輸入するようにすすめた最初の人物である。

彼はそのとき自分が何をしたか知らなかった。……彼は悔いた。」

中南米の大陸に手をのばした最初のコンキスタドール(征服者)はオヘーダ(一四六五?〜一五一五)である。

コロンブスの第二回探検に参加し、十五世紀末から十六世紀はじめ、ベネズエラ、コロンビアに足跡を残した。

ポンセ・デ・レオン(一四六〇ごろ〜一五二一)は、プエルト・リコを探検したのち、老人に生命力を与えて若返らせる「不死の泉」を求めているうちに、あざやかな花が咲きみだれるフロリダ(花咲く土地)を発見し、その奥地で土人の毒矢にあたって死んだ。

そしてパナマに近いダリエンの総督となったバルボア(一四七五〜一五一七)は一五二二年九月末高地に出て、はじめて太平洋を望むことができた。

砂浜に出たバルボアは、みずから「南海」と命名したこの海(太平洋とはのちのマゼランによって命名された)に武装のままはいり、剣をかざして誇らかに、スペイン王の領有を宣言する……。

あるいはキューバを征服したベラスケス、ユカタン半島を探検し、独特の神殿文化をもつマヤ文明を発見したコルドバ、そしてそこから山脈をこしたむこうの高原に、黄金の豊かな国があると知られたとき、エルナン・コルテス(一四八五〜一五四七)が登場する。

一五一八年からメキシコ征服にとりかかったコルテスは、詭計(きけい)と殺戮(さくりつ)とをもって、ついに一五二一年、う世界でもっとも美しい都市」テノチティトラン(メキシコ・シティー)を陥落させ、青銅器文明の豊かなアズテック帝国を滅亡させ、同時に莫大な財宝を手に入れた。

一方、一五三二年、フランシスコ・ピサロ(一四七五〜一五四一)はペルーのインカ帝国という、古代エジプトと同じ程度の文明をもった国を滅ぼした。

コルテスの場合も、ピサロのときも、いずれもわずかな兵力と、原住民が知らなかった「馬」と「猛犬」と、大砲、鉄砲の「火器」による戦果であった。

ペルーのリマ市にはピサロの銅像がある。

残虐な殺し屋としてしか記憶されないピサロは、一面からみれば功労者であった。

彼はバルボアの子分で、一五二四年ごろからインカ帝国の黄金を手に入れようという情熱にとりつかれた。

一五二七年には帝国の一部に達し、その大国であることにおどろいている。

スペインに帰ったピサロは、王室に報告して軍費を獲得し、パナマに帰って三百の兵力を用意し、一五三二年はじめに出発した。

インカの皇帝アタワルパは、ピサロの接近を首都カハマルカにあって知っていた。

しかし帝位継承の争いに勝ったばかりの状態だったので、ピサロとの戦いをためらった。

ピサロの軍は一五三二年十一月カハマルカにはいって、皇帝に使者を送り、キリスト教をひろめるための平和使節だから協力してほしいといつわった。

これに対して皇帝の一行は答礼にきた。

そのときピサロからキリスト教を信ずるように強要された皇帝が、立腹して聖書を投げすてると、合図とともにスペイン人たちがおそいかかり、血なまぐさい虐殺のうちに、ピサロはみずからアタワルパをとらえた。

そしてこの征服者は皇帝の身代金と称して全国から金銀を集めさせ、用がすむとアタワルパを殺した。

中心を失ったインカ帝国はあっさりと崩壊した。

皇帝の権力が強すぎたためと説明されるが、六百万人といわれたインカの住民が、わずか三百のスペイン軍に完全に制圧されたという事実を、どう私たちは考えたらよいのだろう。

マジェランは銃や砲をもちながら、土民の投げ槍や毒矢の雨にさらされて虐殺され、死体の行方さえわからなかったではないか。

整然と組織された温和なインカ帝国の植物的な生活意識と黄金が、ピサロを冒険に誘いこんだということになるのか。

そのピサロも仲間のスペイン人に殺された。

5 銀と香料 top

コンキスタドレスには、自分の生命をも粗末にした者が多かった。

彼らはスペイン中南米植民地初期の政治、軍事未分化の状態の産物であった。

その後の中南米社会の主役は、カトリック教会の僧侶に肩がわりされる。

ヨーロッパでとかく保守的反動的な役割を果たした僧侶たちも、中南米では積極的な社会建設の役割を果たすのである。

このあいたにスペインの植民地経営方式は、コロンブス流の分配方式から委託方式というのに変わった。

一五二一年からスペイン王が、原住民の保護を条件に、スペイン人領主に土地と住民を委託するということである。

一五一七年からは黒人奴隷の輸入が、ネーデルラントの業者の請負として許可された。

この権利は後に持ち主がジェノバ人に変わり、十八世紀はじめにはイギリスが獲得している。

黒人人口の大量の流入で、中南米の人口構成は、白人とインディアンと黒人の三重構造になった。

人種的偏見が少なく、この三者がかなり混血したということは、北アメリカにくらべると、はっきりしている。

カトリック教会はこのことを教化の成功と誇っている。

プロテスタントが人種的偏見において頑固だというのである。

そういうこともいえるだろう。

しかしスペイン人とポルトガル人は、古代以来地中海世界で黒人とよくつきあっており、イベリア半島での混血もそう珍しくなかった。

また中南米植民地の社会構造は、本国の封建的な荘園に似た大土地所有の乱立というかたちをとり、それにインディアン古代国家の貢納夫役(こうのうぶやく)方式をうけついだ習慣が加わって、貧しいスペイン人の多数が農奴的労働人口にまきこまれた事情も、混血を促進した。

こんにちの中南米がもっている諸問題は、やはりコンキスタドレスの時代に端を発しているのである。

委託方式になってから植民地経営は軌道に乗り、インディアンのもっていたわずかな金を奪い、「かくしているだろう」と追いかけて殺す方式から、鉱脈をさがし、ちゃんと採掘するやりかたに変わった。

その成果が期待以上にあがったのは、一五三〇年代からであり、四〇年代には、ペルーの有名なポトシ銀山も開発された。

金と銀、とくに銀の生産の激増(十六世紀末には新大陸が当時の世界の金生産の六割、銀生産の約九割を算出したという)はヨーロッパの金銀の相場を大きく変え、銀の価格はこれまでの三分の一、ないしそれ以下にまでさがった。

黄金がたくさん出るというコロンブスの宣伝は、場所に対する彼の錯覚はあったが、結果的には事実になったのだ。

まず新大陸アメリカに進出したスペインは、かつてない景気のよい時代をむかえたが、この富は、スペイン王カルロス一世が同時に神聖ローマ皇帝(ドイツ皇帝)カール五世であったために、浪費された。

また金銀の豊富なスペインは、それがだぶつきすぎて、ヨーロッパでもっとも物価が高い国になり(ヨーロッパ的にも、いわゆる「価格革命」が生じた)、一時さかんだった工業も十六世紀末には衰退した。

そのかわりに台頭してくるのが、オランダとイギリスである。

アジア進出に先がけたポルトガルは、その方面の貿易をほとんど独占し、リスボンは一時たいへんに栄えたが、けっきょくポルトガルもスペインに合併(一五八〇〜一六四〇)などされているうちに、オランダにその地位を奪われてしまった。

十七世紀はじめのスペインの文豪セルバンテス(一五四七〜一六一六)は、ドン・キホーテをよぼよぼの名馬ロシナンテにうちまたがらせ、オランダの豊かな農村を思わせる大風車に突進させている。

それは、コンキスタドレスの勇気と独善と虚栄のうらぶれた姿でもあろう。

コンキスタドレスに中世騎士の美意識がなかったとはやはりいえないからである。

ところで金銀とひきかえに、ヨーロッパから中南米の植民地人に対して日常必需品、とくに毛織物が輸出された。

一方、ヨーロッパはアジアからの商品、とくに香料のために、金銀をあてねばならなかった。

そこで毛織物生産のさかんな国は、新大陸の銀を手に入れ、それをもってアジア貿易に進出できるという一種の三角関係が生まれた。

ということは、毛織物工業の発展がとまった国は、東西貿易において競争から脱落してゆくことを意味していた。

皮肉なことにスペインがこの運命をたどって、イギリスなどにおくれをとるのである。

ともかく十五世紀から十六世紀にかけてのいわゆる「地理上の発見」と、ヨーロッパ人の海外発展は、「黄金と香料」に対する貪欲な夢を原動力としていた。

それはまた結果として、ヨーロッパに広く世界の市場と資源を与えるきっかけとなり、このいわゆる「商業革命」を通じて、近代資本主義が成立、発展するという大きな効果をもったといえよう。

それからもう一つ、新大陸からきたものは金や銀だけではなかった。

タバコと性病は有名だが、地味でしかも重大な意味をもったのは「じゃがいも」と「とうもろこし」である。

これはヨーロッパの農業生産力を強化し、貧しい農民に生活力を与え、そのために農村の社会制度の保守性を強め、人口の増加を促進する意味をもった。

絶対主義時代のヨーロッパの戦乱や人口増加などが、アメリカ大陸の白人人口を増加念せ、大西洋がキリスト教徒の内海になったのに反し、アジアは十九世紀までその文化とプライドを持ちつづけ、独自の発展をとげた。

十七世紀はじめ鎖国直前の三十年間に最新の航海術を用いた日本人の東南アジア進出が行なわれ、いわゆる南洋日本人町が多数生まれたという事実は、やはりこの大航海時代の延長上にあるのである。

(『大航海時代叢書』(岩波書店)はこの章に関する珍しい関係原典の学術的な翻訳である。)

top

**************************************** |