|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14

エーゲ海の発見

――ホメロスをめぐって――

1 ホメロス top

古代ギリシアにホメロスという偉大な詩人がいたと伝えられている。しかし彼が、本当にいたかどうか、またいたとすれば、それはいつごろのことだったのか、こういうことは、二千年以上もの長い年月のあいだ、学者たちが、いろいろに議論してきた。

だが今日でもまだ結論はついていない。

ホメロスの作品としては、『イリアス』と『オデュッセイア』という長編の物語詩が、二編残っている。

ホメロスが本当にいたとしても、この二編の詩はともにホメロスの書いたものか、あるいはふたりの別の詩人がそれぞれを書いたのかどうかも、やはり二千年以上ものあいだ、議論され、これもまだ結論はついていない。

わが国にも、ホメロスを専門に研究している学者が幾人もいて、こういう「ホメロス問題」といわれる結論のついていない大問題を議論している。

そんなに長いあいだ、おおぜいの学者が議論して結論がつかない問題に、今ここで急に結論をつけるわけにはいかない。

そういうたいへんな問題は、とにかくとして、ホメロスという詩人がいなかったとしても、彼の書いたといわれる『イリアス』と『オデュッセイア』という二編の長編物語詩が、残っていることだけは確かなことである。

世界の文学のなかでも傑作中の傑作といわれるこの二つの物語詩は、日本語にも訳されている。

みなさんは、まだそれらを読んでいないかもしれない。けれどもホメロスの歌った物語は、ギリシア神話伝説のなかでも有名なものになっているから、きっと一度はどこかで聞いたことがあるにちがいない。 |

ホメロス像(ナポリ国立博物館蔵)

|

しかしあとの話に関係があるので、簡単にお話ししておこう。

昔、小アジアの北西の海岸に、「トロイア」という立派な都があった。

そこの王子のパリスは、ギリシアに行き、スパルタの王妃のヘレネをさらって来た。

ギリシアの諸国はこれを怒って、連合軍を組織して、トロイアを攻めた。

しかしトロイアの都は堅固な城壁をめぐらしていたので、ギリシア軍が十年間も攻めたのに、落とすことはできなかった。

この十年間のあいだには、ギリシア軍の勢いが強くなったこともあり、トロイア側が勝ちそうにみえたこともあった。

またギリシア側ではパトロクロスやアキレウスなどの英雄が戦死し、トロイア側でもヘクトル、ペンテシレイアなどの英雄が死んでいる。

十年目に、ギリシア側の英雄オデュッセウスが、有名な「木馬の計」を思いついた。

ギリシア軍は長い戦争に疲れあきたので、帰国するといいふらして、船に乗って沖に乗り出した。

彼らがひき上げたあとには、大きな木馬が残されていた。

トロイアの人々は、この木馬を城の中にひき入れ、「勝った! 勝った!」と酒を飲んでよろこびさわいだ。

その夜、トロイアの人々が祝い酒に酔って、眠っていると、木馬の腹の中にかくれていたギリシア兵がそっと出てきて、城門を中から開いた。

帰国したように見せかけたギリシアの船は、そのあいだにひきかえしていて、彼らは開かれた城門から、ドッとトロイアに攻め入った。

こうして、難攻不落のトロイアの都も、ついにギリシア軍の手に落ち、町は焼かれ、トロイア人たちは殺されたり、捕虜(ほりょ)にされたりした。

この戦争の終わりのころの、ギリシア軍の英雄アキレウスの活躍を歌ったのが、『イリアス』である。

戦いに勝ったギリシアの英雄たちは、それぞれ自分たちの国にひきあげた。

しかし彼らが国に帰ってみると、思いがけないいろいろの事件が、彼らの国で起こっていたり、彼らを待っていた。

それらの事件は、ギリシア悲劇の題材となっている。

あの「木馬の計」を考えだしたオデュッセウスは、まっすぐには故郷へ帰れなかった。

彼は海でいろいろの冒険にあった。一つ目の巨人ポリュフェモス、人を豚に変える魔女キルケ、岩の上で美しい声で歌って船乗りをおびきよせ、船を沈める妖精セイレネスなどに、あやうくいのちを奪われるところだった。

さまざまの冒険にあって、十年間もあちこちをさまよったあげく、やっと彼は故郷のイタカにたどりついた。

そこではおおぜいの男たちが、彼の宮殿にはいりこみ、オデュッセウスの妻のペネロペに再婚をせまっていた。

彼らは勝手にオデュッセウスのものを飲み食いして、放埒(ほうらつ)にふるまっていた。

そこヘオデュッセウスはやっと帰って来て、この男たちを殺し、ペネロペに迎えいれられる。

このオデュッセウスの冒険を書いたのが、ホメロスの作と伝えられるもう一つの長編詩『オデュッセイア』である。

ホメロスの詩は何千年も、おおぜいの人々に愛読されてきたが、だれもそれは、詩人の空想のつくり出した物語と考え、この物語のなかに、本当の歴史事実がかくれているなどとは、考えなかった。

ところが今では、大部分の学者が、この物語になんらかの歴史的事実が反映していることを、ほとんど疑わなくなっている。

それをはじめて我々に教えたのは、ドイツのシュリーマンという人だった。

2 少年の夢 top

「ホメロスにつかれた男」「夢の都を掘りあてた男」「少年の夢を実現した男」などといわれているハインリヒ・シュリーマンの物語を、知らない人は少ないだろう。しかし、ギリシア人がバルカン半島に南下して来る前に、エーゲ海に栄えていた「エーゲ文明」の話をする場合には、やはりこのシュリーマンの物語から始めなくてはならないだろう。

それに、この男くらい興味深い性格と生涯を持った人は、数少ない。したがって、この興味深い人にふれないで、この本を書くわけにはいかない。

ハインリヒ・シュリーマンは、一八二二年一月六日に、北ドイツのノイエ・プコーという村に生まれた。彼の父は牧師だった。彼の育った所にあった古城には、宝物が埋まっているとか、墓地から足がはえでるとか、いろいろな伝説があり、これが少年シュリーマンの夢を刺激した。

しかし、彼の一生を決定するような夢を与えたのは、一冊の本だった。

それは「子供のための世界史」という絵入りの本で、彼は七歳のとき、クリスマス・プレゼントにこの本を、父からもらったのだった。

その本の一枚の挿絵が少年の心をとらえた。

ギリシア軍のために落城して、燃え上がるトロイア市の城門から、トロイアの人々が逃げ出してくる絵だった。

少年にはその絵が写実的で、本当に画家がその現場を見て描いたにちがいないと思われた。

だが、少年の熱狂ぶりを友人もおとなたちもあざ笑った。彼の父はハインリヒにいった。

「トロイア市の落城は詩人のホメロスが書いた伝説で、本当にあった話ではないのだよ。

それに、本当にあった話としても、何千年も昔の話で、その画家が、それを見たはずはないのだよ」

父の牧師がこう説いても、少年はなかなか承服できなかった。

「もしそうだとしても、ギリシア軍が十年もかかって攻めても落ちず、やっと『木馬の計』でほろんだといわれているトロイアの堅固な城壁の石が、一つも残っていないはずはないでしょう。

僕はおとなになったらその城壁を見つけて、トロイアの町跡をさがし出してみせますよ」

少年があまりに熱心に話すので、父親も、「それがよかろう」というよりしかたなかった。

しかし友人たちは、彼をあざ笑うばかりで、本気に話にのらなかった。

ところが四十年以上もたってから、シュリーマンはこの少年時代の夢を、実現することができ、トロイアの遺跡を発見することができた。

彼はトロイアの発掘報告書の序文になぜここを発掘するようになったかを、彼の少年時代の夢から書きおこして説明している。

彼の死後、この序文は彼の書き残した発掘報告、日記その他を利用して補足し、『シュリーマン自叙伝』として発表された。

彼の「自叙伝」を読むと、彼はひじょうな幸運にめぐまれた人のように見える。 |

シュリーマンの肖像

シュリーマン夫人、ソフィア

夫と共に、発掘調査を行った

|

オランダ沖で彼の乗っていた南米行きの船が難破したときには、彼はいのちが助かったばかりでなく、翌朝、波が彼のカバンだけを岸にうちあげている。

他の人の荷物はみな海に沈んでしまったのである。

またメーメルという町が大火で全焼したとき、彼の商品などを保管した倉庫から火が出て、大火になったのだから、彼の全財産をつぎこんで買いつけた商品も焼けたと思われた。

ところが、このときも運よく彼の商品だけは倉庫にはいりきらず、他のところに置いてあったために助かっている。

またのちに彼は発掘した各地で、すばらしい黄金の宝物を数多く見つけ出している。

こういう幸運を彼は感謝して、その自叙伝に書いているが、本当は、彼の青少年時代は不幸の連続だった。

雑貨店の小僧時代のつらい話、それにつづく病気と失業と貧之の連続のくらしぶりは、もちろん自叙伝に書いてあるが、父親の放埒(ほうらつ)なくらしと、それによってひき起こされた一家の不幸――父の失職、村八分(むらはちぶ)にされたこと、彼の学業の中断、一家の離散など――や、最初の不幸な結婚の話などは、ほとんど自叙伝にはふれられていない。

それらは「なぜ自分はトロイアを発掘するようになったか」という話とは関係がないと、彼が考えていたためでもあろう。

このため、彼の自叙伝をうっかり読むと、彼の幸運ばかりが目につくが、本当は、不幸の数のほうが、ずっと多かったのである。しかし、彼はこの不幸を、常人のおよびもつかないような努力、意志の強さ、疲れの知らない努力で、征服してしまったのである。

たとえば、彼が商人として成功した原因の一つは、当時西ヨーロッパで、ほとんど知っている人のなかったロシア語が、自由に読み書きできたためだった。

彼はそのため、ある貿易商会の代理人としてペトログラードに行き、言葉が自由だったために、有利な取り引きができた。

驚くことに、彼はそのロシア語を自学自習たのだ。彼の語学習得法は、暗記戦術だった。

ある外国語を学ぼうとすると、彼はまず古本屋で、その外国語で書かれたなるべく安くて、厚い本を手に入れる。

彼は本を手に入れると、大きな声を出して、それを暗記する。

つぎには暗記したところにある単語を利用して作文をしてみる。

そしてできればその外国語に通じている人をみつけて、自分の作文の誤りをなおしてもらい、それをまた暗誦する。

こういうやり方だった。彼は文法を勉強することはくだらないと考えている。

ロシア語を勉強したときには、当時彼の住んでいたアムステルダムにロシア人は公使がひとりいただけで、ほかにはロシア語を知っている人がいなかった。

彼はこの人に指導をたのんだが断わられ、しかたなく、まったくの自学自習をしている。

彼はひとりで暗誦するよりも、聴き手がいたほうがずっと張りあいがあると考え、ある乞食じじいを雇ってきて、この男に暗誦したロシア語を話してきかせた。

このようすを想像すると、笑わずにはいられない。

語り手のシュリーマンは熱心に話しかけているが聴き手の乞食じじいはつんぼなのだった。

それにつんぼでなくても、ロシア語はぜんぜんちんぷんかんぷんだったのだ。

彼は暇さえあれば、大声で朗読し、暗誦した。

夜中に目が覚めたときにも、昼間暗誦したことをくりかえしてみるのだった。

おかげで、彼は同宿人にきらわれて、何度も下宿をかわらなければならなかった。

とにかくこういう彼独特の方法で、英語、オランダ語、フランス語、ロシア語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、のちには古代ギリシア語、現代ギリシア語、アラビア語などまで、ものにした。

そして「元来私はものおぽえが悪かったのだが……」と彼は自分で書いているが、この語学独習で記憶力がよくなり、たいていのことは、一度声を出して読めば、おぼえられるようになった。

こうしてたいていの外国語は、ものにするには六週間以上はかからなかったという。

そのうえ、こうして勉強しているあいだに、彼が雑貨店の小僧時代にかかった胸の病気もなおってしまった。

そののちは、早起きして、冬でも毎日海水浴をするというような、少し乱暴な方法でだが、自分のからだを鍛錬した。

元来、しんが人一倍強かったのだろう。

健康になってからの、彼のがむしゃらな働きぶりは、ものすごく、まったく疲れを知らないようだった。

彼は努力と活力と、それに人にすぐれた直覚力、感のよさを持っていたので、商人として成功し、わずかのあいだに大金を手に入れることができた。

金は一度手にはいると、雪だるまをころがすように、わけなくどんどんふくれてゆくばかりだった。

彼はこうして、四十歳前に巨富を持つ大商人になってしまった。

3 トロイア発掘 top

ここまでなら彼の一生も、ありふれた成功物語の一つでしかない。

しかし、それから彼のやったことが、彼を「世界史的」ともいえる人にした。

彼は商人になって成功したが、少年時代の夢を忘れていなかった。彼は大金を手に入れると、だんだん自分自身で事業をすることから手をひき、不動産や株を持ったり、事業に投資するなどして、金を動かしてもうけるように方針をきりかえた。

そして発掘のための準備をはじめた。

彼はパリ大学の聴講生になって考古学を学び、見聞をひろげるために、世界一周旅行をした(その途中でわが国にも寄っている)。

少年時代の彼の夢をかきたてた本に書いてあったのは、ギリシアの古い時代の物語詩人ホメロスの書いた長編の叙事詩を、物語化したものだった。

雑貨店の小僧時代、彼はよっぱらい学士がギリシア語で、ホメロスの詩の一部分を暗誦するのをきいた。

そのころ古代ギリシア語をぜんぜん知らなかった彼には、もちろんちんぷんかんぷんで、ホメロスの詩をきいても、意味はわからなかった。

しかし、それはふしぎな音楽のようなもので、彼はその微妙な音の魅力にとらえられた。

小僧の彼は、なけなしのあり金をはたいて、よつぱらいに酒をおごり、ホメロスの詩をもっとたくさん暗誦してくれとせがんだのだった。

こうして彼は、ホメロス物語から、本物のホメロス詩の魅力にとらえられるようになっていった。

彼は熱中して仕事を忘れてはたいへんだと、事業をしているあいだは、古代ギリシア語を学ぶことを、わざわざ避けてきた。

しかし商人として成功した彼は、古代ギリシア語を勉強しはじめた。

彼はホメロスの詩に完全に心を奪われてしまった。

そして一日もホメロスを読んだり、暗誦しないで過ごす日はなくなってしまった。

彼はギリシアに出かけて行き、ホメロスの詩の舞台となったところ、――イタカ島、その他――を見物し、古代の遺跡をさぐった。

シュリーマンは一八六八年、小アジアに出かけて行った。

当時学者たちは、小アジアの西北隅にあるブナルバシという丘が、昔のトロイアの町跡であるとしていたからだった。

けれども現地を調べて、シュリーマンは、「この丘はトロイアではない」と考えた。ホメロスの詩に書かれていることと、この丘がいろいろな点であてはまらないからだった。

彼は付近をよく調査して、もっと海に近い、そしてプナルバシより低い、ヒッサルリクの丘こそ、トロイアの町跡だと考えた。シュリーマンは妻といっしょに、ヒッサルリクの丘を発掘した。

その丘は昔から、いくつもの町ができては滅んだあとで、それらは九つの層になっていた。

発掘すると、城壁や、建物、舗装した道などの遺跡が出てきた。そのうえ、彼はある日、ある城壁の下から、金・銀の杯、冠、首飾り、耳飾りなど、たくさんの宝物を見つけ出した。

ホメロスの詩を聖書以上に信じるようになっていたシュリーマンは、これらの宝物は、トロイアがギリシア人によって落城したときに、トロイア人たちが、持って逃げようとした「プリアモス王の宝」にちがいないと考えた。

こうして彼は、自分はとうとうトロイアの町跡を発見したと信じた。 |

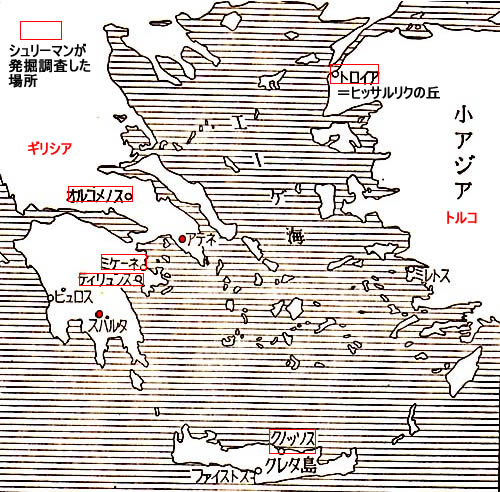

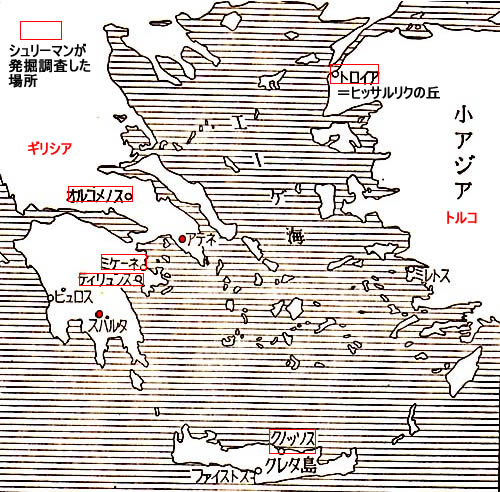

ギリシア文明発祥の地、エーゲ海沿岸

|

自分がトロイアを発見できたのは、ホメロスに書いてあることを、そのまま信じたためだ、と彼は考えた。

シュリーマンは「トロイア発掘報告書」を各国語で書き、また学会で発表した。

しかし学者たち――ことにドイツの学者たちは、なかなかシュリーマンの発見を信じなかった。

この後のシュリーマンの一生の大部分は、この遺跡こそ「トロイアだ!」と世界中に信じさせるために、使われた。

彼は死ぬまで、ヒッサルリクの発掘をつづけている。

だれもそこがトロイアであることを否定できないような遺物――たとえば「トロイア」と文字が書きこんであるような遺物が、いちばんよかったわけだが、――そういう遺物を発見するのが、第一の目的で、発掘はつづけられたのだった。

またそこがトロイアであることを信じない学者たちを、現地に招いて発掘を見せたり、そこで討論させたりすることも、彼はやった。

けれども、彼が死ぬときまで、彼の反対者はなくならなかった。

彼の死後、一九三〇年代には、アメリカのブレゲンという考古学者が中心になって、ヒッサルリクの大規模な再発掘が行なわれた。

しかし「トロイア」という銘文(めいぶん)のあるものは、けっきょく一つも見つからなかった。

だが、ヒッサルリクがトロイアの遺跡であることを否定する学者は、今ではいなくなってしまっている。

またシュリーマンのように、「ホメロスはうそをいわない。

ホメロスの書いたことはみな本当だ」とは思わないが、ホメロスの物語詩に、歴史的事実がとにかく反映していることは、たいていの学者が認めるようになった。

たとえば、「トロイア戦争」は、伝説の戦争であって、実際にはそんなものはなかったと長いあいだ考えられてきた。

しかしシュリーマンの発掘ののちには、ギリシア人たちが黒海へ、なかば貿易と、なかば海賊をかねたような進出をはじめ、これが黒海への入り口に住んでいた原住民(これがトロイア人)とのあいだに衝突をうみ、戦争も起こったのだろうと考える学者が、多くなっている。

4 各地の発掘 top

トロイア発掘は、発見された遺物をめぐって、トルコ政府とシュリーマンのあいだに訴訟が行なわれたため、一時中止されたことがある。

そのあいだに、シュリーマンは、ギリシア本土でも、オルコメノス、ティリュンス、ミケーネなどで発掘を行なった。ことに一八七六年のミケーネの発掘では、人々を驚かす発見があった。

当時ミケーネでは、有名な獅子門の上部が、わずかに地表に出ていた。この獅子門をくぐったすぐのところに、板石で囲った円型の広場があり、そこから昔の王族の墓が五つ見つかった。

王たちの遺骸には黄金仮面がかぶせられていた。また黄金製の装身具、さかずき類、美しい飾りをした剣など、宝物がぞくぞく、その墓から出てきた。

これらの宝物は、今アテネ市の「国立博物館」に陳列されている。 |

ミケーネの遺跡、円型の竪穴墓域

|

アテネ市を訪ねる観光客で、ここを見ない人はいないだろう。

そして彼らは、それらのすばらしい、輝く黄金の宝物に、驚嘆の声をあげる。

ホメロスの詩では、ミケーネには「黄金に富める」という形容詞がついていた。

これらの目もまばゆい黄金の遺物を見て、本当にホメロスのいうとおり、「黄金に富める」ミケーネだったと、シュリーマンは、ますますホメロスを強く信じるようになった。

これらの墓の一つを、トロイア攻めのギリシア連合軍の総大将としてホメロスにうたわれているアガメムノン王のものだと、彼は考えた。

今ではこれらの墓は、ホメロス時代よりも、ずっと古い時代のものだと、学者たちは考えている。

シュリーマンの各地の発掘で、大昔に、トロイア、ミケーネ、ティリュンスなどに共通した特徴のある文明(今は「エーゲ文明」とよばれている)があったことが、だんだんわかってきた。

感のいいシュリーマンは、その文明の重要な中心が、クレタ島にあることに、うすうす気がついた。

この島の中央に近いところに、一つの丘があり、遺跡が一部地表に顔を出していた。

シュリーマンはこのクノッソスの遺跡を発掘したいと思い、一八八三年に地主のトルコ人と交渉した。

各地ですばらしい宝物を掘り出した噂をきき知っていた地主は、シュリーマンにとほうもない補償金をふっかけた。

シュリーマンは発掘品はみなギリシア政府に納(おさ)め、一つも私するのではないと説明し、ねばりにねばって、補償金を四万フランにまけさせた。

発掘に必要な品物を買いととのえ、クレタ島に送り、シュリーマンも一八八九年、発掘の鍬(くわ)を握るために、出かけてきた。

しかし現地につくと、シュリーマンはかんしゃくを起こして、発掘を中止した。

トルコ人の地主は、丘に二千五百本のオリーヴの木を植えていた。

発掘すれば木はだめになるからと、地主は木一本ずつの補償金を、シュリーマンからとったが、発掘にはオリーヴの木はいらないだろうと、大部分を他に移した。

これをシュリーマンは怒った。「一本ずつ金を取っておきながら、他に移すとはなにごとだ」というのである。

もし彼がかんしゃくを起こさないで、そこを発掘すれば、大発見があったはずであり、「エーゲ文明」の存在も明らかになったはずだった。

しかし彼は発掘を中止してしまった。

そのため、その名誉は、イギリス人の考古学者アーサー・エヴァンスのものとなった。

5 テセウスのミノタウロス退治

top

ギリシア神話には、クレタ島を舞台として、おもしろい話があった。

クレタのクノッソスには昔ミノスという王が君臨していた。

彼は王になるとき競争者がいたので、海の神ポセイドンに、「自分が神々に嘉(よみ)されている証拠に、海から牡牛を出してください。そうすればその牡牛は神様に必ず捧(ささ)げます」と祈った。

願いはかなえられ、立派な牡牛が海から出てきた。人々はこの奇瑞(きずい)に驚き、ミノスを王にした。

ミノスはすばらしい牡牛を見て、それを殺して神々に捧げるのが惜しくなった。

彼はその牡牛を自分の牛の群れに追いこみ、どれが海から出現した牛かわからなくなったといった。

これを怒ったポセイドンは、ミノスの妃のパシバエに、この牛を恋させてしまった。

牛を恋した妃は、自分の思いをどうにかしてとげさせてくれと、工人(こうじん)のダイダロスにたのんだ。

創意工夫にとんだダイダロスは、木で牛の型をつくり、この中に妃をかくし、牝牛の皮をかぶせて、牧場においた。

ポセイドンの牡牛は、これを本物の牝牛とおもった。

こうしてパシパエは思いをとげることができたが、彼女は頭が牛で、からだが人間というばけものを生んでしまった。

そのうえこのばけものは人間を食うのだった。このばけものは「ミノタウロス」とよばれた。

この危険な怪物をほうっておけないので、ミノス王は、ダイダロスに、怪物をいれる建物をつくらせた。

それは一度なかにはいると、出口がわからず、二度と外へ出られない複雑な建物だった。

そのため「迷宮(ラビリントス)」とよばれた。

あるときミノスの王子アンドロゲオスはアテネ市に行き、そこのお祭りで競技に参加して優勝した。

ところが原因についてはいろいろにいわれるが、王子はアテネで急死した。

ミノス王は、アンドロゲオスの優勝をアテネ人がねたんで、殺したのだと怒って、艦隊を率いて、アテネを攻めた。

ところが勝敗がなかなかきまらないので、ミノス王はゼウスの神様に祈った。

ゼウスはアテネ市に飢饉と、疫病(えきびょう)を起こした。

これに困ったアテネ市は、ミノス王の条件をいれて和平することになった。

アテネはミノタウロスへの人身御供(ひとみごくう)として、少年少女を七人ずつ、九年ごとにクレタに送るという条件だった。

人身御供のくじに当たった少年少女の両親は、嘆き悲しんだ。

これを見かねたのはアテネ王アイゲウスの王子テセウスだった。

彼はくじを引かずに、自分から進んでクレタ行きに加わった。

ミノス王の王女アリアドネは、アテネの王子テセウスを一目見ると、恋をしてしまった。

彼女は迷宮の設計者ダイダロスにたのんで、迷宮から出る方法を教えてもらった。

糸の一端を迷宮の入り口に結んだ糸玉を持って、ほどきながら迷宮にはいり、その糸をまきかえせば、また迷宮から出られると、ダイダロスは秘密を教えた。

テセウスは迷宮でミノタウロスを殺し、アリアドネといっしょに船に乗って、アテネに逃げ帰った。

この物語も、ギリシア人の神話伝説のひとつにすぎないと考えられていた。

しかし、この物語にも、歴史的事実が反映していることが、だんだんにわかってきた。

6 アーサー・エヴァンズ top

|

クノックス王宮(エヴァンスの復元の手が加わっている)

|

イギリス人の考古学者エヴァンス

|

それはイギリスの考古学者、サー・アーサー・エバンズ(一八五一〜一九四一)のクレタ島発掘によってだった。

彼は一九〇〇年からクノッソスの発掘をはじめた。

そこからは、複雑な大きな建物(およそ一七〇〜一八〇メートル平方)の遺跡が発見された。

それこそ伝説のミノス王の宮殿だった。王宮は東と南のほうに下った斜面に建てられていた。

そのため東のほうの三階は、西のほうでの一階にあたり、三階のところも四階のところもあった。

中央に、広い内庭があり、そのまわりに小部屋がたくさんあった。

第一階だけでも、百以上の部屋があった。曲がりくねった廊下や、たくさんの階段がこれをつないでいた。

クノッソスの王宮がこういう複雑な建物だったために、「迷宮」の伝説が生まれたのだった。

私もこの遺跡を何度も訪ね、案内書を片手に持ちながら歩きまわっだが、なかなか行きたいと思う部屋に行けないことが多かった。

赤い大理石を床に張った王妃の浴室は、一度見たが、その後はどうしたことか、二度とさがしあてられなかった。

そしてこの王宮から「迷宮」の伝説が生まれたのも、当然だったと、しみじみ実感したことだった。

伝説では怪物が住んでいたことになっているので、何か不気味な、暗い感じがあり、本当に暗い曲がりくねった廊下もあったが、クノッソス王宮はだいたい実際には、明るい美しい宮殿だった。

柱は赤くぬられ、壁にも天井にも、みな壁画が描かれていた。

それらの壁画には、美しい宮女や、廷臣たちの愉しげな宮廷生活の様子や、美しい動物や植物、海に関する文様、飛魚、いるか、いか、たこ、うに、海草、渦、などが描かれている。

色彩は明るく美しく、筆致(ひっち)は自由でのびのびしている。

壁画に描かれた宮女たちや王の姿を見ると、彼らの趣味は優美で、繊細(せんさい)だった。

女たちはウェストを細くしめ、だんだらのスカートをはいている。

ボレロふうの上着は短くて、前が開き、そこから乳房が見える。

男たちもウェストをぎゅっとしめ、バミューダ・ショーツのような半ズボンをはいている。

これらの壁画は修復されて、今クレタの首邑(しゅゆう)イラクリオンの博物館に陳列されている。

遺跡の現場にも壁画は一部分復原されている。

しかし壁画類は粉々にこわれて出てきたため、復原にはエヴァンズと彼に協力した画家の想像力が大いに加わっている。

さて、「迷宮」はミノス王の宮殿だったことが明らかになったが、そこに住んでいたという、牛頭人身の怪物ミノタウロスは何だったのだろうか。

このなぞは、イギリスの神話学者ハリソン女史が解いてくれた。

「ミノタウロス」というのはギリシア語で、「ミノスの牡牛」という意味だった。

ミノスの王宮では、牛が尊崇されていた。

牡牛の壁画もあるが、神聖なしるしとして抽象化された牛の角が、諸所に装飾的に使われている。

ミノス王の勢いは強く、クレタ島ばかりでなく、エーゲ海の島々にまで、その支配はおよんでいた。

オリエントの専制君主に似た、偉大な支配者だった。

そしてオリエントの絶対君主と同じように、あら人神(ひろがみ)であり、最高神官をかねていた。

王はお祭りのときには、神になって臣下の前に現われた。

牛が尊崇されていたクレタでは、牛の頭をかぶって、牛神の姿になって王は現われたのだった。

この神の姿になった王が、「ミノタウロス」だったのだと、ハリソン女史は解釈した。

こうして「迷宮」や「ミノタウロス」が明らかになり、テセウスの伝説は、単なる神話ではなくて、歴史的な事実が反映していることがわかった。

7 エーゲ文明 top

シュリーマン、エヴァンズの発掘につづいて、エーゲ海の沿岸や、島々の各地で発掘が行なわれた。

また諸学者の研究も進み、かつてエーゲ海の周辺や島々に、金石併用のすばらしい文明が存在していたことが明らかになった。

この文明は「エーゲ文明」となづけられた。それは紀元前二〇〇〇年ごろから一二〇〇年ごろまで栄えた。

エーゲ文明は、前・後二期にわけられる。前期はクレタ島が、後期はギリシア本土のミケーネが文明の中心だったので、前記を「クレタ文明」あるいはその王ミノスの名にちなんで、「ミノア文明」とよび、後期を「ミケーネ文明」とよぶ。

「クレタ文明」がもっとも栄えたのは、紀元前一六〇〇年ごろから一四〇〇年ごろまでだった。

クレタにはクノッソスのほかにも、ファイストス、マリアなど二、三の勢力があり、それらにも立派な王宮があった。

しかしクノッソスの王がしだいにこれらを統一して、全島を支配するようになり、強大な海上王国となり、ギリシア本土にもその影響をおよぼすようになった。

エヴァンズは、当時クノッソスの人口は八万二千もあり、世界第一の大都市だったと推定している。

ミノス王は商業王で、エーゲ海の島々、その沿岸諸地域に勢力をのばし、それらの地を支配したばかりでなく、シリア、パレスティナ、キプロスなど東部地中海地方から、南イタリア、スペインなど、西部地中海の諸地とも交易した。

しかしとくにエジプトとの貿易関係がもっとも重要で、オリーヴ油、ぶどう酒、木材、家畜などのほか、レバノンの船材、キプロスの銅、ギリシアの銀などをエジプトに輸出し、エジプトからは豆類、ココナツ油、象牙などを輸入した。

そのためクレタ島の港から港へ、舗装した道路網がつくられ、各地に地方総督や役人が置かれた。

地方人の使った印章類などが発見されているので、これらのことがわかる。

このクレタ文明が、紀元前一六〇〇年ごろから急にギリシア本土のミケーネ、ティリュンス、オルコメノス、ピュロスなどにひろがった。

その原因について、学者はいろいろに論じているが、たぶんギリシア人たちが、そのころ北のほうから南のほうに移り、クレタ文明をとりいれはじめたものと思われる。そしてギリシア人は紀元前一四〇〇年ころには、とうとうクノッソスまで征服してしまったらしい。

こうして文明の中心は、ギリシア本土のミケーネに移った。この「ミケーネ文明」は、見たところは「クレタ文明」とあまりちがわず、ひっくるめて「エーゲ文明」とよばれるが、細かく見ると、建物や服装に北方的な要素があり、南方的なクレタのものとはちがっている。

またクレタのものと比べると、壁画などは少なくなり、全体的に男性的に強くなり、陶器の図案などは直線的になっている。

ホメロスの詩は、ミケーネ時代よりずっと後にできあがったものだが、詩人が昔の伝説物語を歌ったため、このミケーネ文明が、その詩のなかには色濃く反映している。

ミケーネ文明は紀元前二一〇〇年ごろ、急にほろんでいる。

このころ北のほうから、ギリシア人の新しい一派、ドリア人が南下してきて、このミケーネ文明をほろぼしたためだった。

このドリア人とよばれるギリシア人の一派は、当時まだ未開の状態にあったが、彼らは鉄の武器を持っていたため、彼らより進んでいたエーゲ文明人を征服できたのだった。

ドリア人の征服によって、ギリシアの地は一時文化的には未開の状態にかえった。

8 ネストルのさかずき top

『イリアス』のなかに「ネストのさかずき」という立派な美しいさかずきが歌われている。

……老人は故郷から持ってきたたいへん美しい、足つきのさかずきをそばにおいている。

それには黄金の鋲がいくつもはめこんであり、それに四つの取っ手がついている。

その取っ手のそれぞれの両側には、黄金づくりの二羽の鳩が、とまっている。

また下のほうには二重の台座がついていた。

そのさかずきに酒がいっぱいつがれると、他の者はテーブルから動かすことさえ

骨が折れたが、ネストルは、老人なのにらくらくとそれを持ちあげた…… |

ここに「老人」とうたわれているのは、ギリシア軍の英雄の一人で、ピュロスのネストル王だった。

このさかずきは、詩人の空想がつくりあげた、実際には存在しない立派なさかずきと考えられていた。

ところが、シュリーマンがミケーネから発掘したもののなかに、この「ネストルのさかずき」を思わせるようなものがあった。

取っ手の数は二つであったが、それには鳥がとまっていた。

シュリーマンは、「ホメロスの詩を聖書以上に信じた」といっているが、このさかずきが発掘されたため、彼のホメロス信仰はいっそう強められたのだった。

ホメロスの詩と歴史的事実の関係を考えるうえに、この黄金のさかずきは大切なものだったが、一九五二年からは、ネストル王にさらに新しい光があてられ、彼は歴史の前面に押し出されてきた。

一九三九年から、アメリカの考古学者ブレゲンが中心となり、ギリシアとアメリカが協力して、ネストル王の居城のピュロスの発掘を、組織的にはじめた。

ピュロスはペロポネソス半島の西南にあり、ここからミケーネ式の王宮が発掘された。

そして文字を書いた粘土板が五、六百枚出てきた。粘土板はそののちも、五百枚近くみつかった。

この粘土板に書いてあった文字は「ミノア線文字B」といわれるものだった。 |

ミケーネ出土のいわゆるネストル王の杯

|

ミノア文字はエーゲ文明時代に使われたもので、エヴァンズがクノッソスを発掘して以来、それは知られていた。

エヴァンズはそれを整理して、三種類に分類した。絵文字と線文字Aと線文字Bだった。

おおぜいの学者たちが、ミノア文字を解読しようと長いあいだいろいろ苦心し、なかにはこれを読み解いたと発表した学者もいた。

しかし、けっきょくそれは誤りで、ミノア文字は読み解けない「謎の文字」とされていた。

ところが、ピュロスの発掘で、線文字Bを書いた粘土板がたくさんみつかってから、材料が豊富になったため、研究が急にすすみ、とうとう一九五二年に、イギリスのヴェントリスという人が、それを読み解いた。

それが古いギリシア語をあらわしている文字であることがわかったのだった。

この解読の発表もはじめは疑う学者もいたが、その後研究がすすむにつれ、それが正しいことがわかるようになり、今では、疑う者はいない。

ミノア線文字Bが解読されたため、ミケーネ時代の研究は急にすすんだ。

そしてホメロスの詩と、歴史事実、またミケーネ文明が、どのように関係しているかも、新しく考えなおさなくてはならぬようになってきた。

ホメロスと歴史事実との関係は、シュリーマンが信じていたように、そんなに簡単にはつながっていない。

しかし、そのあいだに深い関係があることは、エーゲ文明の研究、線文字Bの解読によって、明らかになり、また今後いっそう明らかになる可能性は強くなってきた。

シュリーマンの発掘や、考え方はそうとう強引で、いろいろの誤りもあったが、とにかく彼の情熱につかれた行動が、長いあいだ人々に忘れられていたエーゲ文明を再発見し、ホメロスの物語詩が、単に詩人の空想の産物ではないことを、我々に教えたことは確かで、彼の功績は無視することができない。

top

**************************************** |