|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

2 日蝕を最初に予言した人

――タレス――

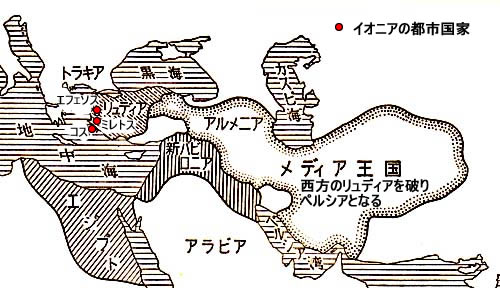

1 イオニア植民市

top

ギリシア人はインド=ヨーロッパ語族といわれる人々の一派だが、紀元前二〇〇〇年ごろから、バルカン半島を南下して、ギリシア半島にはいって来た。

彼らの移動は複雑なものだったが、大きく見ると、二つの波をなしていた。

その第一波は東部ギリシア方言群に属する人々で、イオニア人、アイオリス人、アルカディア=キプロス人などだった。

彼らは、ギリシア半島の南のほうで、先進のクレタ文明に触れて、これをとりいれ、ミケーネ文明をつくった。

第二波の人々は、紀元前一二〇〇年ごろから、新しく南下して来た。

彼らは西部ギリシア方言群に属するドリア人、北西ギリシア方言人たちだった。

彼らは第一波の人々を、あるいは征服し、あるいは東方に押し出した。

こうしてミケーネ文明はほろび、ギリシアは一時、未開状態にかえった。押し出された人々はエーゲ海の島々や、エーゲ海を渡って、小アジアの沿岸に移り住んだ。

しかしなかにはアテネ人やアルカディア人のように、第二波の人々に征服されないで、ギリシア本土にとどまった人々もあった。

小アジアに渡った第一波の人々は、そこにギリシアふうの「都市国家(ポリス)」をつくった。

ポリスは城壁をめぐらした都市を中心に、周囲の田園をふくむ、自治独立の小国家だった。

中心の都市には、城塞(じょうさい)をかねているアクロポリスとよばれる小高い丘がある場合が多く、ここには市の守護神の神殿もあった。

また「アゴラ」とよばれる市場と広場をかねたものもあった。

小アジア沿岸の北のほうはアイオリス地方とよばれ、南のほうはイオニア地方とよばれた。

イオニア地方のギリシアポリスはことに栄えた。商工業もギリシア本土のポリスよりも早くこの地方に起こり、学問や芸術なども盛んになった。

そして、黒海の沿岸や、地中海周辺の諸地方に進出して、たくさんの植民市をつくった。

イオニア地方でもとくに栄えたポリスはミレトスだった。 |

オリエントの国々

|

2 七賢人 top

ミレトスにタレスという学者がいた。彼はのちに「学問をはじめた人」といわれた。

彼はギリシアの「七賢人」の一人として知られている。

「七賢人」の筆頭に数えられるタレスの生まれた年は、はっきりしない。

紀元前六四〇年ごろとか、それより十年以上ものちに生まれたともいわれる。

死んだ年も紀元前五四七年とか六年とか、いろいろにいわれている。

タレスについては、さまざまの話が伝えられている。いちばん有名なのは泉に落ちた話だろう。

彼は空をふり仰いで、星をいっしょうけんめいに見ていたために、足もとの泉に気がつかず、落ちてしまい、トラキア生まれの女奴隷に、「ご主人は空のことにはたいへんご熱心ですが、鼻先や足もとのことには、ぜんぜんお気づきになりませんね」と笑われたという。

泉に落ちた話から、タレスは世事にうとい、学者らしいぼんやりした人のように思われるかもしれない。

しかし、次のようなちゃっかりした話も伝わっている。

ある人がタレスにいった。

「きみは学問を熱心に研究しているが、なぜそんな一文にもならないようなことをしているのか」タレスは答えた。

「いや、学問は利用しだいで、金もうけもわけなくできるのだ。ひとつお目にかけよう」

タレスはそういうと、よく空を観測した。

そして秋にはオリーヴが豊作になると予想し、ミレトスと近くの町の油しぼり工場を、手つけ金を置いてみな借りしめた。

彼の予想したとおり、オリーヴは大豊作だった。

人々はオリーヴから油をしぼるために、油しぼり工場をつかわなければならず、そのためには、工場の権利を借りしめているタレスに、彼のいうままの料金を払わなくてはならなかった。

こうしてタレスは大金を手に入れ、学問はやり方しだいで、金もうけができることを証明した。

この話はアリストテレスが伝えているが、タレスは商人だったらしい。

したがって、こういう話ができるのも、そう不自然ではなかった。

彼はエジプトに行き、そこで神官たちから学んだほかには、だれにも学んだことはなかったという。

彼はエジプトの神官から学んだことを利用して、エジプト人以上のことを考えだし、反対に彼らに教えたと、ヒエロニュモスという人が伝えている。

彼が考え出したというのはピラミッドの高さをその影から測る方法、沖にいる船までの距離を陸から測る方法、各辺が3:4:5の割合の三角形は直角三角形であることなどだったという。

彼がエジプトに行ったのも、もともとは学問研究のためではなく、彼が貿易を営んでいた商人だったからのようである。

彼の墓は、ミレトスの商業の中心地にあったらしく、彼の遺言で、ここに墓をつくるようにとたのんで死んだといわれる。

伝えでは、彼が死ぬころは、まだそこは商業の中心地でなかったが、「やがてそこがミレトスの商業の中心地になるから、自分の墓をそこにつくってくれ」と遺言したという。

これも彼が商業と関係があったことを思わせる。

彼については、このほかにもいろいろの話が伝わっているが、じつはどれも本当の話であったかどうかはたいへん疑わしい。

イギリスの学者のバーネットなどは、「タレスについて語られている話はみなでたらめで信じるにたりない。当時の人々は、タレスの考えていることがさっぱりわからなかったので、こんな話がうまれたのだ。そのころの人が、タレスをどのように考えていたかということだけが、これらの話からわかる」といっている。

3 日蝕の予言

タレスがいた当時のイオニア諸市は、じつはたいへんな困難に際会していた。

小アジアの海岸地帯には、ギリシア人が都市国家をつくって住んでいたが、内陸には、リュディアという国があり、ギュゲスという王が、紀元前六八七年ころサルディスを都にさだめ、栄えていた。

彼らにとっては海岸地帯のギリシア都市がじゃまで、これに干渉してきた。

そのころイオニア地方には十二のギリシア都市があった。

ギュゲス王の干渉に、小さな都市国家では対抗できないので、タレスは十二市によびかけて、合同して一つの国になり、テオス市をその首都にしようと提案した。

しかし自治独立の意志の強いギリシア人は、このタレスの提案をいれなかった。

当時リュディアより東に、アルメニア山地から起こったメディアという国があり、しだいに周囲をあわせて、強い大きな国になりつつあった。

メディアは西のほうに進出して来て、リュディアと紀元前五九〇年ころから衝突した。

戦いは六年間もつづいたが、なかなか勝敗が決しなかった。

そのうえ、両軍が戦っているときに、たまたま日蝕が起こった。

メディアのキュアクサレス王も、リュディアのアリュアッテス王も、それを不吉な前兆、あるいは神の怒りなどと考え、両軍は和睦することになった。

そして長期間の休戦を両国は約束した。

ヘロドトスという有名なギリシアの歴史家は、この日蝕をタレスがかねて予言していたと伝えている。

日蝕の起こった年代についてはいろいろの議論があり、学者によって紀元前六二五年から五八三年までの種々の説があったが、今ではだいたい、紀元前五八五年五月二十八日のことだろうといわれている。

タレスはこのように、世界ではじめて日蝕を予言した人といわれている。しかし、彼は地球が太陽をまわり、地球のまわりを月がまわっているために日蝕が起こることや、その周期のことを知っていて、日蝕を予言したとはいえない。

今までに、いつといつといつ日蝕があったから、今度はこのあたりに、日蝕が起こるだろうといった予言だったろうと思われる。

さて、メディアとリュディアのあいだには、このようにして休戦ができたが、その後メディアでは内乱が起こった。

キュアクサレス王の次の王アステュアゲスの娘の婿に、キュロスという男がいた。 |

ヘロドトスの肖像

|

キュロスは反旗をひるがえして、アステュアゲス王を捕え、自分が王になり、独立した。

これがペルシアのはじまりで、ペルシアはのちには、オリエントを統一して、大帝国となった。

キュロスは、近隣の国々をつぎつぎにあわせていった。

リュディア王クロイソスは、このようすをみて、これ以上強くならぬうちにと、ペルシアに戦争をしかけた。

クロイソスはイオニアのギリシア諸市に、援軍を出してくれるようによびかけた。

諸市はリュディアの勢いをおそれて援軍を出した。しかしタレスは、ミレトス市民に説いて援軍を出させなかった。

戦いはしばらくつづいたが、けっきょくペルシア軍は、紀元前五四六年、サルディスを落とし、クロイソスをとりこにした。

このとき、他の諸市はみなペルシアの支配下にはいり、ペルシアは自分の意志のままにあやつれる者を、それらの市の支配者として立てた。

しかし、リュディアに援軍を出さなかったミレトスだけは、完全な独立を認められたという。

タレスはミレトス市に、リュディア側に味方することをいましめたが、彼自身は、クロイソス軍に参加したとも伝えられる。

クロイソス軍がキュロス軍を攻めるために、ハリュス川まで着いたとき、そこには橋がなかった。

クロイソス軍に加わっていたタレスは、くふうして運河をつくり、ハリュス川の水を半分ほかに流して川の水を浅くし、軍隊は川を渡ることができたヒヘロドトスは伝えている。

もっとも、この話を伝えているヘロドトス自身が、この話はあやしいといい、「それでは帰りはどうしたのだろうか」きっと「本当は橋があり、それを渡ったにちがいない」といっている。

リュディアがキュロス王に征服されたころにタレスは死んだらしい。

4 タレスの学問 top

タレスが日蝕を予言したのは、何も日蝕の原因を正確に彼が知っていたためではなかったことは前に書いた。

当時メソポタミアやエジプトにたくさん貯えられていた天文の記録を利用して、将来を推定したものにすぎなかった。

メソポタミアやエジプトなどでは農業が経済生活の根本であったから、気候、天文の観測は古くから行なわれ、その記録はたくさん貯えられていた。

しかしオリエントでは、それらは単に知識として貯えられたにすぎず、それらを整理して、一つの法則をさがしだそうという努力はされなかった。

タレスの予言は完全な法則化ではなかったが、その方向への一つの動きではあった。

アリストテレスは、タレスを「学問をはじめた人」としているが、それはそういう意味だった。

知識を体系づけ、法則化し、ものの根本原因をさぐろうとするのが、タレスの学問の研究法だった。

彼は万物の「起源(アルケー)」は「水」であるとした。

これはたぶん何の中にでもいくらかは「水分」がふくまれていることを観測しての結果であったろう。

彼は泉にも気がつかずに落ちるほど、観測に熱中した人だった。

バビロニアの古い伝説でも、「世界ははじめはみな海であった」といっている。

しかしそこに、神のマルドゥクが水の面にむしろをかぶせ、どろをつくって、これをむしろのそばに積みかさねたと、世界の起源をバビロニア人は語っている。

タレスの考え方は、このマルドゥクのような神的なものが世界をつくったり、人間的な神が男女のように結合して、そこから何かが生まれていくというような、多くの原始人のあいだに見られる、創造神話的なものとはまるでちがっていた。

彼が万物の「起源」と考えた「水」は「神的なもの」ではなく、普通名詞の「水」だった。

彼の弟子にアナクシマンドロス(紀元前六一二〜五四七年ごろ)、アナクシメネス(紀元前五八五〜五二五年ごろ)などがいる。

アナクシマンドロスは「アルケー(起源)」は水ではなく「無限なもの(ト・アペイロン)」であると考えた。

アナクシメネスのほうは空気(アエール)をアルケーとした。

このように弟子にうけつがれたものは、タレスの万物の起源は「水」という説ではなくて、「世界は何から生じたか」「本当に水からか」という問題のたて方だった。

学問が彼からはじまるというのは、こういう意味であったし、またギリシアから学問がはじまったというのも、そういう意味であった。

ギリシア人の「都市国家(ポリス)」は自由な市民の国だった。したがって、ギリシア人たちは超越的な神的な力を借りてこの世を説明せず、より合理的にこの世界のはじまりを考えることができた。

それに反して専制的な王が支配していたオリエント社会では、王はあらゆる権威に対して人民が無批判にしたがうことを要求し、そこでは人々は迷信にも従順であった。オリエント社会では先生の説くことは、批判せずにそのままに信じることが要求された。

世界の起源は「水」であると師にいわれれば、弟子は無条件でそう信じなくてはならなかった。

しかしギリシア社会では、先生の説も疑ってかかるところから弟子の研究ははじまる。

だが、じつはタレスや彼の弟子たちのような考え方は、そのころのギリシア社会では、やはりエリートだけのものだった。 |

デルフィのアポロン神殿跡

|

一般の人々の大部分は、オリエントの民と同じように、この世の起源を神話的に考えていた。

そしてパーネットのいうように、タレスは当時の人々には理解されていなかった。

top

**************************************** |