|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14

13 暴君ネロと使徒パウロ

1 アウグストゥスの元首政

top

クレオパトラの華麗で悲壮な生涯の幕が閉じられたあとには、彼女がユリウス・カエサルによって生んだカエサリオンと、アントニウスとのあいだに生まれた二男一女が遺(のこ)され、彼らの処置がオクタヴィアヌスに委(ゆだ)ねられた。

ところがオクタヴィアヌスは意外にも、養父カサエルの血をうけたカエサリオンを殺し、政敵アントニウスの子である息子と娘は生かしておいた。

ユリウス・カサエルの後継者であることを自覚している彼には、カエサリオン、すなわち小カエサルはじゃま者であり、アントニウスが滅んだあとは、その子たちには警戒の必要はないという、彼らしい感情ぬきの冷静な計算からの処置であった。

しかし彼は養父カエサルの独裁政と、その悲劇的結末を再現するつもりはなかった。

彼が紀元前二九年、ローマに凱旋した翌年にまず得たタイトルは、元老院の「プリンケプス(第一人者)」であった。

これは元老院の議員リストの筆頭に名が記される地位で、共和政のしきたりのなかでのローマ第一の市民にすぎない。

じっさい、彼は紀元前二七年には内乱平定のために委ねられていた大権を返還し、国家を元老院と国民の意志に委ねたと、のちに書き記し、共和政の再建をうたった。

といっても彼にはスラのように大権を返上したあと引退してしまうつもりはなかった。

いや、今ここで彼が引退したら、また混乱が起こることを見通したうえでの行動である。

こうして彼はこの年、元老院と民会の決議によって、まだ治安が確立していないイスパニア、ガリア、シリアおよび彼自身がローマに併合したエジプトにおける軍隊命令権を十年間与えられた。

が、属州は元老院と分けて統治されることになった。

「アウグストゥス」という称号が元老院から彼(オクタヴィアヌス)に贈られたのも同じ年であり、こののち彼はこの名をもってよばれることになった。

それは特別な権限をともなった官職ではなく、本来、神にも人にも適用される、尊厳さをあらわすタイトルにすぎない。

しかしそれが「万人にまさる権威」となって、元老院の伝統的な権威にもまさるものとなった。

アウグストゥスの称号とともに、凱旋将軍に一時的に与えられたインペラトルというタイトルも、永続的な栄称となり、この二つはともに、彼の後継者たちにも受け継がれるようになった。

こうして彼は実際政治の運用のうえでは、共和政のしくみに則(のっと)った執政官や、執政官代行(プロコンスル)の命令権や、護民官職権を巧妙に活用して、政治の実権を保持した。

つまり実際にこれらの官職につけば、同僚がおり、任期は一年ごとにくぎられるが、命令権や職権ならば、そのような制約なしに、実権を行使することができるからである。

このようにして元老院の第一人者(プリンケプス)は日本語で「元首」と訳され、彼によってはじめられた政治体制は、「元首政」とよばれる。

これは元老院と共同統治の形式をふみながらも、近代の立憲君主政よりもはるかに元首の権限が大きかったので、ふつうにはアウグストゥスのときからローマの帝政時代がはじまった、とされるのである。

現に共和政の伝統のない東方属州においては、彼は皇帝であるばかりでなく、この世に平和をもたらした救世主として、神的な崇拝をうけるようになった。

こうしてアウグストゥスは、元老院と協調の形式をとりながら政治の実権を握ってゆく体制をうちたてるとともに、社会秩序の確立にも心を配り、元老院議員、騎士、平民の三つの身分の資格や職能を定めた。 |

アウグストゥス(正装の全身像)

|

しかしそれはインドのカーストのように固定したものではなく、有能な人物が上の身分に昇進する道も開かれていたし、逆に上の身分の者も破産したりして、その身分に必要な財産資格がなくなると、下の身分におとされた。

また奴隷解放に制限を加え、ローマ的な道徳や宗教の振興をはかり、風紀を取り締まって結婚を奨励した。

また帝国の防衛に当たる軍隊は、正規軍団と補助軍と近衛軍の三本立てにし、約三十万を数えた。

正規軍団は軍隊の約半数を占め、イタリアと属州で、ローマ市民権をもっている者から徴募した。

補助軍は属州民から徴募(ちょうぼ)し、二十五年の満期を服務し終わると、ローマ市民権が与えられた。

近衛軍は数は九千人ばかりしかいないが、元首の親衛隊とし、首都ローマの治安の維持にも当たったので、地位がいちばん高く、その軍司令官にひきいられて政治上にも重要な役割を演じることとなった。

ほかに首都には警察隊や消防隊が設けられた。

このころ首都の人口は少なくとも百万を数えたが、イタリアでは十分な穀物が供給されないので、海外、主としてエジプトやアフリカから穀物を移入した。

その食糧の輸送・管理・配給には特別に注意が払われ、都民に対する「パンとサーカス」のサービスも行なわれた。

無料で食糧をうける人々の数は極力抑えるように努めたが、それでも、このカード階級が二十万もおり、奴隷の数約四十万を加えると、首都の人口構成が不健全なことがわかる。

首都ローマには属州から流れこんできた人々も少なくなく、国際色豊かであるとともに、消費色の強い大都市であった。

アウグストゥスが「煉瓦(れんが)の市街であった首都ローマをうけついで、大理石の市街をのこした」と自ら語ったというのは少し誇張があるが、とにかく、首都が整備され、美化され、その繁栄は世の終わりまでつづくものと考えられた。

「永遠の都ローマ」という言葉ができたのも、このころからである。

このようなローマ元首政、すなわち帝政を運営してゆく財源として、アウグストゥスは税制を整えた。

直接税のおもなものは地租や人頭税で、属州民が負担し、間接税としては関税、奴隷解放税などがあった。

このような課税や募兵を的確に行なうために、周期的に人口調査と資産評価がなされた。

財政を管理する機関としては、元老院があたり、イタリアと元老院統治の属州よりの収入を受納した。

「国庫(アエラリウム)」のほかに、元首管轄(かんかつ)の属州からの収入を扱う「金庫(フィスクス)」が設けられ、このほかに元首の広大な私領地の収入は、別に「カエサルの金庫」で扱った。

このようにしてアウグストゥスが創始した元首政は、独裁政の印象を与えないで、しかも政治の実権を握って運用してゆくという、巧妙な政治体制であった。

これが可能であったのは、アウグストゥス個人の実力と声望によることが大きく、必ずしも後継者の地位をも保証するものではなかった。

元来、アウグストゥスの権力は元老院と国民より委託されたものであるから、後継者の選定も元老院と国民とに帰すべきものであった。

しかし彼は、帝国の統治を安定させるために自ら後継者を選ぶことにした。

2 アウグストゥス家のスキャンダル

top

だが幸運な生涯をおくった彼も後継者には恵まれなかった。

彼の実子は二度目の妻スクリボニアが生んだ娘のユリアだけだった。

三度目の妻で、彼が深く愛したリヴィアとのあいたには子宝(こだから)は恵まれなかった。

そこで彼はユリアを甥のマルケルスと結婚させ、マルケルスを後継者に指名した。

しかしマルケルスは早死にしたので、忠実な側近の将軍アグリッパにユリアを再婚させ、彼を後継者とした。アグリッパはユリアによって三男二女をもうけたが、彼もアウグストゥスより先に死んだ。

そこで彼はリヴィアの先夫との子ティベリウスに妻と離婚させて、ユリアを三婚させるという無理を強(し)い、ティペリウスを後継者にしようとした。

しかし彼は、アウグストゥスがユリアとアグリッパとのあいだに生まれた二人の男の子を養子にしており、そのうえユリアの身持ちがよくないことから嫌気がさして、ロードス島に引きこもった。

アウグストゥスはこのことを不快に感じたが、そのうちにユリアの不貞が明るみにでた。

彼女は元首のひとり娘としてわがままに育ち、勝ち気で美貌の持ち主であったが、夫とのあいだがうまくいったのは、初めのマルケルスとだけだった。

かなり年長で律義なアグリッパ、武将としては優れているが、陰気な性格のティベリウスとはいずれも政略結婚で、陽気な彼女の性格とはしっくりしなかった。 |

アウグストゥスの家族(平和の祭壇の浮き彫り)

|

こうして彼女の火遊びがはじまり、幾人かの男の名があげられたなかに、とりわけ深い仲になったのが、ユールス・アントニウスであった。

彼はあのクレオパトラとの情事で身を滅ぼしたアントニウスの次男であるが、父が破滅した後も咎めをうけなかったばかりか、アウグストゥス家に出入りを許されていて、まちがいを犯したのである。

しかも彼は道徳的破産者とみなされていたし、政治的陰謀もこれに絡(から)んでいた。

そこでアウグストゥスは紀元前二年、事件を仮借(かしゃく)なく処理することにした。

ユールスは自殺に追いこまれた。

愛娘(まなむすめ)ユリアもナポリ沖あいのパンダテリア島に流され、のちにイタリア本土にもどることは許されたが、最後まで父である元首の勘気はとけないまま、なくなった。

このスキャンダルにはまだおまけがついた。

ユリアの娘小ユリアも母ゆずりの不身持ちで、やはり島流しになった。

あの人気作家オヴィディウスが紀元八年ころ、突然アウグストゥスによって追放され、黒海岸の辺境トミ(今のルーマニアのコンスタンツァ)で窮死(きゅうし)したのも、エロ事師として風紀粛正の対象となっただけでなく、小ユリアの情事の手引きをしたとの疑いをかけられたからのようである。

こうなってはアウグストゥスも、あまり気が合わなかったティペリウスを呼びもどして、後継者とするほかはなかった。

アウグストゥスは紀元一四年、七十六歳の高齢でなくなり、神として祀られた。

3 暴君ネロの歩んだ道 top

アウグストゥスのつぎに元首となったティベリウスはクラウディウス氏の出で、ユリウス氏の養子となったので、この二つの氏が合流してユリウス・クラウディウス朝が成立した。

そしてティベリウスから三代めの元首がネロである。

ネロは本来、健康で快活な子で、スポーツや音楽に関心をもち、詩の才能もなくはなかったが、「かあさん子」として飼育される運命をにない、前の元首クラウディウスにネロを連れ子として妃になったアグリッピナがクラウディウスを毒殺してネロを元首にした。

すると今度は母と権力を争うはめになってしまった。

アグリッピナはネロが元首になっても、今までのようにネロを支配して、女帝のようにふるまおうとした。

しかしネロはもはや母のいいなりにならず、セネカやプルスの力をかりて、政治に口を出すことを封じた。

ストアの哲人セネカも、もとはといえば、アグリッピナが追放の解除をとりなし、ネロの家庭教師にとりたて、プルスも彼女の口ききで近衛軍司令官に任ぜられたのであったが、ふたりとも元首としてのネロの立場を守ろうとしたのである。

あくの強いアグリッピナは引きさがるどころか、今まで日蔭者(ひかげもの)にしていたブリタニクスに目をかけ、彼を元首にしようと策動した。

追いつめられたネロは母ゆずりの残忍性を現わし、会食の席上でブリタニクスを毒殺した。

それでもアグリッピナは負けていず、さらに新しく彼女の実子を迫いおとす手段をめぐらした。

そのころ、ネロは遊び仲間で、のちの元首オトーの美貌の妻ポッパエア・サビナを愛人とし、オトーをていよくルシタニア(イスパニアの一部)総督にまつりあげて、追っぱらったが、ボッパエアにとっても、アグリッピナが目を光らせているあいだは、オクタヴィアをおしのけて、ネロの正妻になれないと思って、ネロにいろいろとたきつけた。

アグリッピナも負けていず、ネロを誘惑して母から愛人になりかわり、わが子と不倫の関係を結んだといわれる。 |

若き日のネロ

|

こうしてネロは、自己嫌悪とポッパエアのそそのかしによって、恐ろしい決意を固めた彼は五九年、母をナポリ湾の別荘で歓待したあと、海上の船中でひそかに殺そうとして失敗すると、すぐさま彼女の別荘に刺客をおくった 彼女は頭に一撃をうけて、あえぎながらも寝間着をまくって下腹を出し、「ここを突いて、さあ。ここからネロが生まれたのだから」と精いっぱいの抵抗を見せ、悪女の業(ごう)を身にうけて死んだ。

そのあとネロはセネカの知恵を惜りてアグリッピナが政治的陰謀をはかり、ネロを暗殺させようとして失敗して自殺したと公表した。

彼女の過去を知る世人はこの説明に半信半疑であった。

ついでネロはオクタヴィアを離婚し、ポッパエアと正式に結婚した。

貞淑な妃であったオクタヴィアは悲運にもカンパニアに追放され、これに同情して民衆が騒ぎだすと、さらにナポリ湾沖あいの孤島に流され、ついに処刑された。

それでもネロは治世初期の約五年間はセネカやプルスの補佐をうけ、元老院と協調して善政を施したが、やがてプルスが病死し、セネカもネロの信望を失って引退すると、プルスの地位をついだ悪賢いディゲリヌスが、さらにネロに悪業をたきつけ、政治は乱れた。

有力者を処刑、追放し、その財産を没収して、乱費で穴のあいた財政をうめ合わせたが、それくらいでは財政の欠乏には追いつけなかった。

六四年には首都ローマは中心地区からおこった怪火で大半が焼け野原となり、これに関連してキリスト者の迫害が行なわれたが、これについてはあとでのべよう。

翌六五年には元老院議員ピソを中心とする陰謀が発覚し、多くの有力者が連座し、処刑された。

そのなかにはネロの芸術の指導者で、「エレガンスの判定人」といわれたペトロニウスや、気鋭の詩人ルカヌスもいた。

ルカヌスの伯父にあたるセネカにも加担の嫌疑がかけられ、自決を命じられた。

彼はこの時代に自殺の方法として流行していた手足の血管の切開をしたが死にきれず、毒薬をのみ、さらに熱湯の風呂にはいり、発汗室に運ばれ、熱気によって息をひきとった。

こうしてストアの哲人でネロの指南番(しなんばん)、同時に海外貿易や高利貸しで巨富を積み、時代の矛盾を象徴した人物も死んでいった。

他方、スポーツや芸術の愛好者であり、その天分をもつと自負していたネロは、六六年、宿望のギリシア旅行を実行し、オリンピアやデルフィなどの戦車競走や詩歌のコンクールに出場した。

八百長(やおちょう)によって優勝し、六八年ローマに帰還したときには、なんと千八百八個の栄冠をたずさえていた。

しかしこの年ついに彼の年貢の納めどきがきた。

ガリアでの反乱につづき、イスパニアでガルバがその地の軍隊によって、元首にかつぎあげられた。

ボッパエアを寢とられたオトーも、ガルパを支持した。近衛軍はネロを見限り、元老院も彼を公敵と宣言した。

ネロはローマ郊外に脱出したが、もはや逃れようもなく、側近の者たちも自決を勧めた。

それでもネロは生命に未練があって、「なんという惜しい芸術家が、私とともに消え去ることだろう」とくりかえし、つぶやいた。

しかし、ついに彼を生け捕りにする追っ手の馬蹄の音が近づいてきた。

彼は、「早駆けに走る軍馬の蹄(ひずめ)の音、わが耳を打つ」というホメロスの詩句をくちずさみ、剣でのどをついた。

暴君として恐れられたネロも、民衆には奇妙な人気があった、そのような恐怖と期待を混じえた彼の追憶は、後代までのこり、第二、第三のネロと袮する人物が、属州各地に現われた。

4 イエス時代のパレスティナ top

ネロの晩年こそ内乱の火の手があがったが、アウグストゥスにはじまるローマ帝政の初期には、広大な帝国のすみずみにまで、おおむね平和がゆきわたっていた。

平和こそ幸福と繁栄の源泉である。アウグストゥスの御代(みよ)、ラテン文学の黄金時代に、あのローマ建国の神話と理想をうたったヴュルギリウスは、「平和の法」を諸民族に与えるローマ人の使命を、誇りをもって示し、アウグストゥスの生誕は属州民にとっても、神々がこの世に賜わった「福音」であるとして、たたえられた。

しかし裏を返せばこの平和もまた武力による征服と支配に根ざしており、「ローマ人は廃墟を作って、そこを平和と呼ぶ」という被征服民族の抗議もあとをたたなかった。

共和政末期に続発した奴隷反乱こそようやく鎮(しず)まったが、奴隷はたくさんいたし、彼らの解放を制限する法律が新しくつくられたりした。

前にも一言したように、「奴隷の数だけ敵がいる」ということわざはなお生きていた。

ネロの時代には、ひとりの奴隷が主人である高官を殺害したため、同じ家にいた男女の奴隷三百人が、事前に主人に知らせるか、救い出すことをしなかったという理由で、全員処刑されるというショッキングな事件も起こった。

アウグストゥスの治世に、ローマ帝国の片すみのユダヤに生まれたのが、イエスであった。ユダヤ人は紀元前二世紀中ごろ、マカペウス家の指導のもとにシリア王国に対し、果敢(かかん)な解放戦争を起こし、みごとに勝利を獲得した。

しかしその独立の喜びも一世紀とはつづかず、紀元前六三年にはローマに征服され、その宗主権(そうしゅけん)のもとにユダヤ南方の土豪の出のヘロデ王家が君臨した。

ヘロデ大王はあのローマ共和政末期のめまぐるしく変動する政局の間にあって、つぎつぎに時の実力者にわたりをつけて、巧みに泳ぎまわり、最後にアントニウスを裏切り、オクタヴィアヌス(アウグストゥス)につき、領土をさらに加増されて、パレスティナ全体を領有した。

彼の死後、領土は三人の子に分割され、そのうち、ユダヤ・サマリアはアルケラオス、ガリラヤはヘロデ・アンティパスが継いだ。

しかしアルケラオスの政治は人民に不評で、アウグストゥスも紀元六年、彼を追放し、その統治地域をローマ帝国の直接支配に移し、代官を派遣した。その五代目の代官がポンティウス・ビラトゥスである。

当時のユダヤにはいろいろな宗教的・政治的党派があった。

親ローマ派にはヘロデ党とサドカイ人があった。

ヘロデ党はヘロデ王家の支持者であり、サドカイ人はイェルサレム神殿の大祭司になる宗教貴族のほか、世俗貴族もいた。しかし彼らは一般民衆からは、かけはなれていた。

民衆に対し指導力があったのはパリサイ人で、中間的な知識層に属し、律法学者も多くこの派から出ており、反ローマ的であったが、実力行動に訴えるようなことはなかった。

実力行動派は「熱心党」といわれ、武力蜂起(ほうき)もやりかねなかった人々で、イエスの十二弟子のなかにも「熱心党のシモン」と呼ばれた者がいた。

ヘテロや、後にイエスを裏切ったイスカリオテのユダも熱心党的傾向をもっていたとする説もある。 |

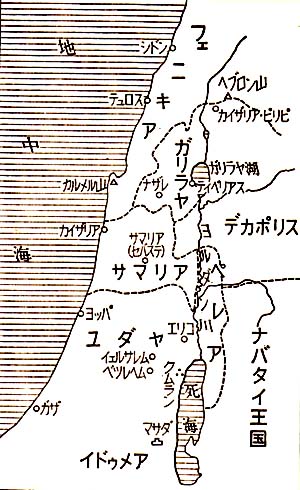

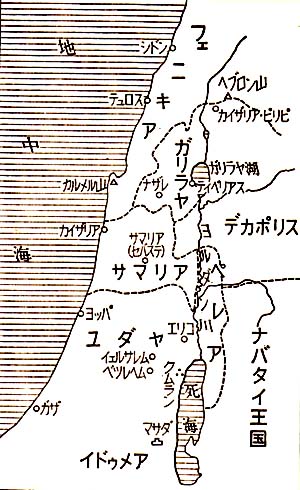

イエス時代のパレスティナ地図

|

他方、俗世間をはなれ、ユダヤの荒野や死海のほとりで、禁欲的、戒律的教団生活を営む人々はエッセネ派といわれ、一九四七年以来、豊富な「死海文書」の発見によって大きな注目を浴びているクムラン教団も、この派に属しているとする説が有力である。

この同じ環境のなかで、「荒野によばわる声」と自らをとなえた洗礼者ヨハネが現われ、エッセネ派の人々と同じような禁欲的な生活を営み、接近した救世主(メシア)の到来に備えるために、人々に悔い改めを説いた。

しかしエッセネ派の人々は、その教えを特別の奥義として教団内部の人々にだけ伝え、外部の人々には隠したが、ヨハネは彼のまわりに集まってきたすべての人々に語りかけた。

イエスはこのヨハネから洗礼をうけて、伝道の生活にはいった。

それは福音書に記されているように、ヨハネがイエスを救世主と知ってイエスに洗礼を授けるのをしりごみしたのを、イエスが強いてさせたというのでなく、おそらく初めはイエスがヨハネの弟子入りをしたのではないかと思われる。 |

死海文書の発見の洞窟

|

5 イエスの教えと死 top

このように最近の研究では、イエスと「熱心党」およびエッセネ派との関係が、注目されている。

しかしイエスは「熱心党」の暴力を肯定しなかった。

そればかりか、クムラン教団の「教団規律」にその友を愛し、敵を憎めと記されているのに対し、イエスは「隣人」の範囲を無限にひろめ、取税人・遊女・罪人をも招きよせた。

イエスは「敵をも愛せよ」と説いたが、彼の敵はイエスを愛さなかった。

それは主としてサドカイ人とパリサイ人であった。サドカイ人とパリサイ人は平素仲がわるかったが、イエスの名声が民衆のあいたに高いのをねたんで、イエスを打倒することで意見が一致した。

彼ら自身の民衆に対する感化力がイエスに奪いとられることを憤っただけでなく、イエスの活動がもしかしたら過激な政治行動となり、ローマ政府の干渉を誘発して、彼らによって構成されている「最高評議会(サンヒドリン)」というユダヤ人の自治機関もつぶされはしないかと、彼らは懸念していたのだった。

このほかサドカイ人は、イエスが神殿から商人たちを追い出して宮清(みやきよ)めをしたことも、彼らの権限を犯し、神殿の収入を減少させると感じたであろう。

パリサイ人のイエスに対する敵意は、ユダヤ教の教えに関するものであった。

イエスはパリサイ人は父祖のいい伝えの形だけを守って精神を忘れていると、その偽善を非難し、自分や弟子たちの言動でこれを無視し、上記のように取税人・罪人・遊女をうけいれ、パリサイ人には冒瀆(ぼうとく)と思われるような、神と彼との親しい関係を語ったからである。

そしてイエスが伝道の対象とした民衆も、彼の説く霊的な「神の国」の福音を、本当に理解することはできず、彼からしだいに離れ去った。

したがってサドカイ人やパリサイ人たちも、イエスが民衆のあいだに大きな支持勢力をもつうちは手を下しかねていたが、その心配がなくなったと判断すると、イエスの逮捕にふみきった。

紀元三〇年四月ごろ、「最後の晩餐(ばんさん)」のあと、イエスはユダの裏切りによりゲッセマネの園で、ユダヤの指導者層からおくられた一隊に捕えられた。

彼は最高評議会の審問をうけ、¥神罪と断ぜられ、死刑の判決をされ、ピラトゥスに引き渡された。

ユダヤ人は死刑の判決権はあったが、執行権は代官がもっていたからである。

しかしユダヤ人がピラトゥスに訴えた罪状は瀆神(とくしん)罪でなく、イエスが「ユダヤ人の王」と袮し、民衆を惑わし、ローマ皇帝に納税を拒否し、独立反乱を企てたことであった。

最高評議会で問題とされた「神の子」とか、「メシア(キリスト)」というような瀆神罪はローマの代官には理解されず、また関心をひかないとみてとって、巧妙に政治犯にすりかえた。

それならばピラトゥスも職責上、見のがすことはできないからである。

なるほどこの三つの訴因はいずれも事実無根なものであったが、それはこじつけの全然できないことでもなかった。

イエスの教えに感動し、彼を信奉する者が少なくなかったから、ユダヤの指導者層の立場からは、イエスは民衆を惑わしたと思えたであろう。

またイエスが数千人の民衆にパンを与える奇蹟を行なったとき、民衆はイエスを王にかつぎあげようとしたこともある。

また納税拒否は、イエスが「カエサルのものはカエサルに」と答えているから、明白に事実に反するが、当時ユダヤで自ら王と称して独立運動をおこした者は、みなローマ政府に対する納税を拒否したので、イエスが「ユダヤ人の王」ととなえたと主張した以上、納税をも拒んだと訴えたのは当然といえよう。

ピラトゥスはイエスの逮捕に関与せず、ユダヤ人から身柄を引き渡されて初めて事態を知ったらしい。

アテネの民衆裁判で雄弁であったソクラテスに対比して、終始ほとんど沈黙を守ったイエスの態度は、ピラトゥスにもふしぎに感じられた。

彼はイエスがユダヤ人のねたみによって訴えられているのに気づき、この無実の犯人を赦(ゆる)してやりたいと思った。

平素は冷酷な彼も、イエスの態度に何か感ずるものがあったらしく、またユダヤ人の行動に対する不信の念も作用していた。

時はあたかも過越(すぎこし)の祭りにあたり、囚人をひとり特赦する慣例があった。

ピラトゥスは民衆が願い出たのを幸いに、おまえたちは、あの「ユダヤ人の王」をゆるしてもらいたいのかと尋ねた。

ところが大祭司などに煽動された民衆は、暴動で殺人をしたパラバをゆるせといってきかなかった。

バラバはおそらく熱心党の一味で、一種の民族的英雄であったからでもあろう。

ピラトゥスにはいささか意外で、「ではおまえたちがユダヤ人の王といっているあの人をどうしろというのか」と問い返すと、民衆は「十字架につけろ」と叫んできかなかった。

そこでピラトゥスはローマの兵士がいたずらして、いばらの冠(かんむり)をかぶらせたイエスを民衆の前に引き出し、「見よ、おまえたちの王様だ! こんなみすぼらしい男がなんでカエサルに反抗できるか」といって、なんとかゆるしてやろうとした。

しかしユダヤ人は、「このカエサルの敵である男をゆるしたら、あなたは忠臣ではない。我々もカエサルのほかには王はない」とピラトゥスの泣きどころをついたので、ピラトゥスもやむなくイエスを十字架につけることにした。

そしてピラトゥスがイエスの処刑には自分は責任がないというしるしに手を洗うと、ユダヤ人はこの男の血の責任は、私たちと子孫で引き受けたといった。

以上のようなイエスの裁判のことを伝えている新約聖書の四つの福音書の記事には、程度の差はあっても、イエス処刑の主な責任はローマ人よりもユダヤ人にあることを示している。

それは福音書の記者たちが、ローマ政府と無用の摩擦をおこすことを避けようとした弁証的態度によるところが少なくないし、またここから現代までつづいているユダヤ人問題が芽ばえた。

このピラトゥスも三六年には失脚し、いまのスイスの地方に流された。

風光の美しいルツェルン湖のほとりにピラトゥス山という名が今日ものこっているが、中世の伝説ではピラトゥスの亡霊が夜な夜な現われて、この湖の水で手を洗ったというし、イエスをかばったというので聖人にまつりあげられたいい伝えもある。

イエスは「平和の福音」をのべ伝え、敵をも愛せよと説き、捕えられるときに抜刀して彼を守ろうとしたヘテロに対し、「剣によってたつ者は剣によって滅びる」と戒め、審問のさいもほとんど弁明せず、自ら十字架を負ってゴルゴタの丘にのぼり、死についた。

三日目に彼が復活し、彼こそ主キリストであるとの信仰が弟子たちのあいだにいきいきと燃え上った。

6 原始キリスト教の発展とユダヤ人の亡国

top

こうしてローマの極刑である十字架刑で死んだ男を救世主とする新しい教え――キリスト教――は、イエスの生前からの弟子ヘテロ、ヨハネなどにもまして、パウロによって力強く述べ伝えられた。

パウロは小アジアのタルソス出身のユダヤ人で、父の代からローマ市民権をもち、豊かなギリシア的教養をも身につけていたが、同時に若いころイェルサレムでパリサイ人としてきびしい戒律を修得したので、キリスト教を父祖の教えにそむくものとして先頭に立って迫害した。

ところがシリアのダマスクス城外で神の光にうたれて目が見えなくなり、同行の人に手を引かれて町にはいり、やがて回心(かいしん)してキリスト信者となり、伝道者となった。

彼はイェルサレムに上って、ヘテロやイエスの兄弟で、イエスの死後入信して原始キリスト教団をひきいたヤコブに敬意を表するとともに、「異邦人の使徒」として、パレスティナ以外のローマ帝国の広い世界に伝道することを認められた。

このことはイエスの生前の直(じき)弟子でないばかりか、キリスト教の激しい迫害者であったパウロが、ヘテロなどと対等に「使徒」として認められたことであり、また異邦人がキリスト教を信じた場合には、これまでイェルサレムの原始キリスト教団でなされていたように、ユダヤ教の律法を守る必要はなく、ただイエスを主キリストと信ずる信仰によって、だれでも救われるということが認められた点で、意味深いものであった。

もちろんこの二つの原則が確立するためには、彼はなお生涯戦いぬかねばならなかったのであるが、この戦いをとおしてキリスト教はユダヤ人以外の民族に広くのべ伝えられ、キリスト教は世界宗教となることができた。

パウロの旅行図 |

彼はシリアのアンティオキア――ここでクリスチャンという呼び名が生じた――を基地として紀元四八年ころから、小アジア・ギリシア・マケドニア地方を広く伝道した。

「ローマの平和」があったとはいえ、盗賊におそわれたり、難船したり、荒野にさまよったり、飢えで苦しんだりしたことも、一、二度ではなかった。

また彼を迫害したのは、彼をユダヤ教の背教者としたユダヤ人だけでなく、小アジアのエフェソスで起こったように、女神アルテミスの神殿の小さな模型をつくり、それを売ってもうけていた銀細工人たちも、パウロの伝道により商売があがったりになると思って、大騒動を起こした。

またユダヤ人の告げ口でローマの役人に訴えられて投獄されたり、おまけに同じ伝道者仲間からも、彼の自由大胆な教えと行ないに対してさまざまな攻撃をうけたりした。

これはおそらく、角が多く、鼻っ柱の強い彼の性格とも無関係ではなかったであろうが、根本的には彼が説くキリストの十字架の福音が、ユダヤ人にもギリシア人にも、自由人にも奴隷にも、すべての人に救いをあたえるとの力強い主張が、まき起こした波紋であった。

もっとも世の終わりとキリストがふたたびこの世に来る日が間近いと信じていたパウロは、ローマ帝国の支配体制や奴隷制度の変革を説かず、上にある権威に従えといっているが、これは彼の思想の限界を示すものと批判される。

しかし彼の立場からすれば、威勢はよいが、当時としてはほとんど実現性のなかったローマ帝国からの解放とか、奴隷制廃止というようなスローガンを取りあげず、民族対立や階級闘争の問題の根底にあると信じた人間の魂の救いをいっそう大切なことと考えたもので、この点において、彼はやはりイエスの教えを正しく受け継いで、すべての問題の最終的な解決を歴史の終末に待ち望んだのだといえよう。

こうしてパウロは、ギリシア文化の中心地アテネのアレオパゴスの丘の上で、ストアやエピクロス派の哲学者たちをもまじえた市民たちに、彼らにまだ「知られていない神」を紹介するといって、彼の信じる神こそ真に天地の造り主であり、独り子キリストを死人のなかより復活させたと説いた。

そののちパウロは、イェルサレムでユダヤ人とのあいだに争いが起こり、捕えられたが、彼はローマ市民権を利用して皇帝に上訴したため、ローマに護送されることになった。福音を帝国の首都ローマにまで伝えたいというのは、彼のかねての念願でもあった。

地中海を航海の途中、パウロの乗っていた船は暴風雨にあって難破したが、浅瀬にのりあげ、マルタ島に泳ぎついて彼は助かり、イタリアに渡ってローマに着いた。

パウロが約二年問の軟禁生活をすごしたのちのことは明らかではないが、一時、釈放されてイスパニアに行ったとも、ギリシア、マケドニア地方を訪ねたとも推定される。

そののち紀元六四年、ネロ帝のキリスト者迫害のおり、ローマでヘテロとともに殉教の死をとげたと伝えられている。

彼がローマ、コリントなど各地の教会に書き送った手紙は十以上もあり、のちにまとめられた『新約聖書』のなかでは、福音書とならんで、キリスト教の根本的な教えの主な内容が、のべられている。

このようにパウロの力強い世界伝道によって、キリスト教はユダヤ教から独立して世界宗教としての道を進むことになった。

しかしローマ人のあいだでは、ユダヤから起こったキリスト教は、やはりユダヤ教の一分派ぐらいに思われていた。

もともと、ユダヤ人が毛ぎらいされていたうえに、ユダヤ教に備わっていた神殿や犠牲の儀式ももたないキリスト教は、ますます得体が知れないものと思われた。

したがってキリスト者だけでこっそり集まっているのは陰謀をたくらんだり、みだらなことをしていると誤解された。

紀元六四年七月、ローマ市の大競技場の一角から怪火が起こり、市街の大半が焼失したとき、ネロがトロイアの滅亡にあやかってローマ壊滅の詩を作るため、または新しいローマ建設の栄誉をうるために放火させたのだという噂がたって、民衆が騒ぎだした。

あわてたネロは側近の進言をいれて、キリスト者に放火の罪をおしつけた。

キリスト者は十字架につけられたり、火あぶりにされたり、獣の皮をかぶせられて猛犬にかみ殺されたりした。

迫害のあまりの激しさに、使徒ヘテロは、一時ローマから落ちのびようとした。

ところが彼は郊外で朝早く、うすもやのなかに向こうからローマをさして急ぐ人に近づいてみると、まぎれもなくキリストなので驚いて、「主よ(ドミネ)、どちらに(クオ)行きたもう(グァディス)のですか」と尋ねると、「ローマヘ」との答えが返ってきた。

そこでヘテロは、われわれがローマから逃げ出すので、キリストがもう一度ローマで十字架の死をとげようとなさるのだ、と気づいて恥じ入り、ローマに引き返した。

彼はそこで捕えられ、頭を下にした、さかさの十字架にかかって死んだといわれる。

この伝説は二世紀末ごろにでき、シェンキェヴィチの名作『クオ・ヴァディス』によって世界じゅうの人々に知られるようになった。

ネロのときの迫害は、主として放火のかどでキリスト者が処刑されたが、ローマ市以外にはおよばなかった。

しかしそののちキリスト者は皇帝を神として拝むことを拒んだため、キリスト者という名前だけで死刑になった。

しかしキリスト者はローマ政府に対して反抗せず、忍耐と希望をもちつづけて死んでいった。

そのなかには八十六歳のスミルナの司教ポリカルブもいれば、うら若いおとめもいたが、殉教者の流した血は、かえって新しい信者を芽ばえさせる種子となり、また、はじめ下層民衆のあいだに信ぜられたキリスト教は、しだいに中流以上の社会にひろまった。

他方ユダヤ人は、あの過激派の「熱心党」に煽動されて、ついに紀元六六年、ローマに対する独立反乱に立ち上がった。

初めローマ軍の手うすに乗じて、イェルサレムを奪取し、独立政府を樹立して貨幣まで作ったが、やがてローマ軍は軍隊を増強して反撃に転じ、イェルサレムに迫った。その間に、ユダヤ人の内部の激しい勢力争いによって戦力をすりへらし、ついに紀元七〇年イェルサレムは陥落し、神殿も焼失し、住民は戦死したり、奴隷にされたりした。

ローマ軍がイェルサレム神殿からかずかずの宝物を戦利品として運び去るありさまは、ローマのティトゥス帝の凱旋門に浮き彫りとして刻み出されている。 |

ティトゥス帝の凱旋門(浮き彫り)

|

イェルサレム陥落後も、熱心党の残党は家族もろとも死海の西岸近くにそそり立つマサダの砦に立てこもって、抗戦をつづけたが、ローマ軍の猛攻にあい、全員自決した。

それは七三年のことであった。

それから六十年後に、ユダヤ人は自らメシアととなえたパル・コクバを首領として、ふたたび独立を企て反乱を起こしたが、これも失敗に終わった。

イェルサレムはローマの大神ジュピターの神殿をもつ植民市に作りかえられ、ユダヤ人がイェルサレムにはいることは厳禁された。ただ一年に一度、イェルサレム陥落の日に、崩れのこった神殿の壁にとりすがって民族の悲運を嘆くことだけが許された。

このようにユダヤ人はローマに対する独立反乱にたびたび失敗して、ついにパレヌティナをあとにして世界にさすらう民となった(第二次大戦後、イスラエルとして復活した)のである。

top

**************************************** |