|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14

14 落日のローマ帝国

|

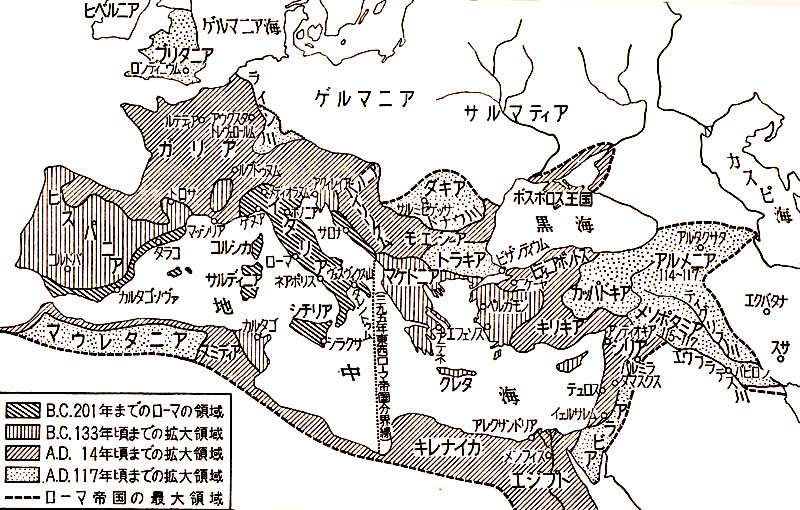

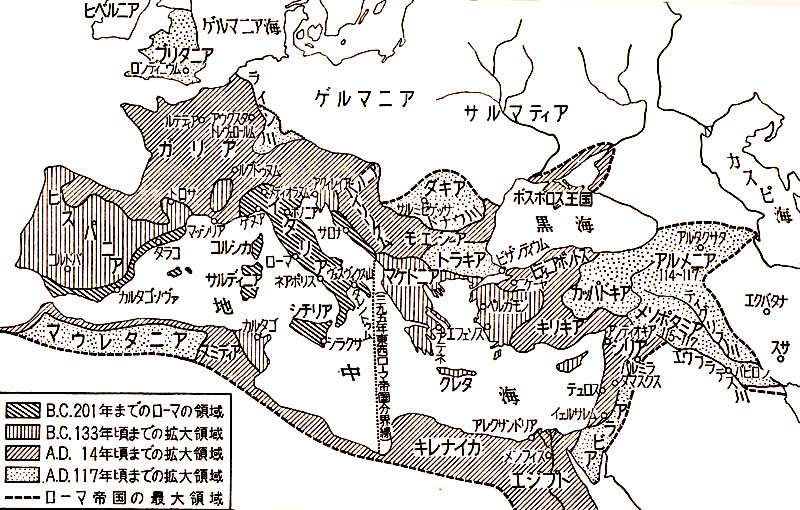

トラヤヌス帝時代のローマ帝国領土図

|

1 五賢帝(けんてい)の時代

top

ネロの没落を契機として起こった内乱を鎮(しず)めて元首となり、新しい王朝――フラヴィウス朝を開いたのは、あの第一ユダヤ戦争でローマ軍の司令官として活躍したヴェスパシアススであった。

彼の長男で、イェルサレムを攻略し、のちに父の位を継いだのがティトゥスである。

しかし彼の弟ドミティアヌスはまた暴君となり、自分を神として拝ませ、キリスト者を迫害し、元老院議員を殺したり、哲学者を追放したりした。

そこで彼が暗殺されるとともに王朝は絶え、元老院議員のネルヴァが元首に選ばれたが、これまでの世襲(せしゅう)制度を改めて、次の元首は元老議員のなかから立派な人物を名指して、元首の養子にすることにした。

その結果、①ネルヴァから②トラヤヌス、③ハドリアヌス、④アントニヌス・ピウス、⑤マルクス・アウレリウスのいわゆる「五賢帝」がつぎつぎと出て、国はふたたび盛んになった。この間にローマ帝国の領土はさらに少し広まり、トラヤヌス帝のもとではドナウ川やエウフラテス川の向こう岸まで領土を広め、ローマ帝国の領土が最大になった。

そののちはしだいに受け身になり、その前から辺境地方やライン川とドナウ川のあいたの地域に築かれていた長城(リメス)の防備を固めた。

この大帝国は多くの属州にわかれ、本国にあたるイタリアは地租が免ぜられていた。

属州を治め、税を集める単位は都市であった。

そのため、もとは独立国であったギリシアのポリスやイタリアの都市だけでなく、至るところに新しく都市が作られた。

現代の西ヨーロッパの大都市で、その起こりをローマ時代にもつものは少なくない。

ロンドン、パリ、ウィーンはそのもっともいちじるしい例である。

都市ではある程度の自治が認められていたが、むかしのギリシア都市で民主政治の盛んなころ、市民大衆によってにぎわった民会は、ローマの支配に都合が悪いので、抑えられてすたれ、中産の土地所有者を主体とした参事会議員が選ばれて、自治に当たった。 |

トラヤヌス帝

|

都市にはこのほかに、商人や手工業者も多かったが、このような仕事を営む人のなかには、もとは奴隷であった人、すなわち解放奴隷が少なくなく、彼らのうちにはにわか成金(なりきん)となったり、また元首に仕えてはぶりをきかせた者もでた。

このころには海にも陸にも「ローマの平和」が行きわたり、首都ローマを中心として、敷石をしきつめた立派な道が四方八方に通じて物資の動きも活発に行なわれた。

また海上の交通や貿易も盛んで、エジプトから紅海を南に航海し、インド洋に出て季節風を利用して、香料や宝石の産地であるインドとの貿易もひんぱんであった。

その航海案内記がアレクサンドリアの商人によって記されたり、南インドからローマ貨幣が出土することによっても、それは証明される。

また西域を経由する、いわゆる「絹の道」によって、シナの高価な絹も輸入されて、上流社会の人々に珍重された。

なお前にのべたように、南イタリア、シチリア方面で盛んであった多くの奴隷を使役して広い土地を経営するやり方は、むりじいに働かされる奴隷が怠けたり、反抗したりして、仕事の能率の悪いことが気づかれてきた。

そのため彼らを奴隷の身分から解放して土地を小作させるようになってきたが、大土地所有の状態はますます発展して、中小の自作農民の数はさらに減少していった。

この「五賢帝」時代は、ギボンによって「人類史上のもっとも幸福な時代」と絶賛された。確かにそれは外見上は、平和と繁栄の時期であったが、じつはその蔭に衰退のかげが宿されていた。

奴隷や貧しい庶民がやはり生産の主な担い手となっている社会では、生産技術の進歩は期待できず、生産力も頭打ちとなってきた。

彼らの生活が楽にならず、購買力がなくては、少数の裕福な人々の生活水準が高くても、国民全体の生活は向上せず、市場は広くならない。

しかも大土地所有者の発展がつづいて、帝国内の各地域は自給自足の傾向が強くなり、商工業の中心も分散した。

またローマ帝国という大きな政治機構を維持し、公共施設を整えてゆくための財政経費もふえてゆき、人民、とくに属州の自治都市の負担が、重くなってきた。

こうしてある歴史家が「小春日和(びより)」の季節といった「五賢帝」時代の次には、冬の木枯らしが吹きはじめるのである。

2 ローマ人の文化と生活 top

さてここでローマ文化のあらましをのべておこう。ローマ人は前にも記したように、初めエトルリア文化の影響をうけ、ポエニ戦争の終わったころから、ヘレニズム文化が盛んに流れこんだ。

「征服されたギリシアが、文化のうえでは荒々しい勝利者ローマを征服した」といわれた。

ローマの神々もギリシアのオリンポスの神々と同じようになった。

文学も哲学もギリシアの借りもので、あの文章家・弁論家としられたキケロも、その思想はギリシアのさまざまな哲学のよせ集めといってよかった。

独創的な思想家としては、エピクロス派の哲人ルクレティウスが進化論的な考えをのべたくらいのものであった。

『世界史』を著わしてローマの発展を意義づけた歴史家ポリピオスも、もとは捕虜としてローマにきたギリシア人であった。

しかしアウグストゥスの平和の御代(みよ)には、ヴェルギリウス、ホラティウス、オヴィディウスの三大詩人が現われ、ラテン文学の黄金時代といわれ、『ローマ建国史』を著わしたリヴィウスもこの時代にでたことは、前にも記したとおりである。

ローマ帝政初期の哲学はほとんどストア哲学にかぎられ、あのセネカのほか、小アジアの生まれで、もとは奴隷であったエピクテトスや、「五賢帝」のひとりマルクス・アウレリウスなど、さまざまな身分の哲学者がでた。

エピクテトスは奴隷であったことを恥じず、マルクス・アウレリウスも元首であることを誇らず、身分や富によって動かされない心の安らかな状態を尊いとした。

エピクテトスの言葉を集めた『語録』とマルクス・アウレリウスが蛮族討伐の陣営で書きつづった『自省録』とは、ともに人類の所有するもっとも高貴な古典のなかに数えられている。

この二つの著作がどちらも、ローマの言語であるラテン語でなく、ギリシア語で書き記されているのは、教養ある人々のあいだでギリシア語が重んぜられていたしるしになる。

しかしそれだけでなく、ローマ帝国の東半分、つまりヘレニズム文化の広まっていた地域では、ギリシア語が民衆のあいだにも、もとどおり通用していたことを、知っておく必要がある。

こういうことを知っておけば、これらの哲学・倫理の書物のほかに、有名なプルタークの『対比列伝(英雄伝)』をはじめ、地理学・天文学・医学などの書がギリシア語で書かれていることも、あのキリスト教の『新約聖書』が、民衆にもわかる平易なギリシア語でしるされていることもうなずけるであろう。この地域ではせいぜい公用や軍隊の言葉でしかなかったラテン語も、帝国の西半部ではローマ文化とともに広まっていった。

一方ではラテン語で書かれた著作も少なくなく、前にあげたキケロの著書の文章は後代まで名文の手本とされたし、セネカの哲学書、リヴィウス、タキトゥスの歴史書などは、みなラテン語で書かれた。ラテン文学の黄金時代につづく白銀時代に、これらの諸作品はあらわれた。 |

哲学者であったマルクス・アウレリウス帝

|

しかしローマ人の文化の得意な方面は哲学や文学ではなく、ローマ人の性格に適した実用文化であった。

自然科学も全体としては振るわなかったなかで、建築や農業技術はギリシアよりも進み、ヴィトルヴィウスの『建築書』やコルメラの『農業書』などのすぐれた著作がでている。

それにもましてローマの実用文化を代表するのは、いうまでもなくローマ法である。

ローマがあれほどの大帝国を作りあげ、これを一千年あまりも持ちつづけることができたのも、ただ武力が強かっただけでなく、立派な法律を作り、これにのっとって治めたからであろう。

ギリシア人は少年にホメロスの詩を暗誦させたが、ローマ人は十二表法を暗記させたといわれる。

少し殺風景だが、ローマ人が法律を何よりも尊重したことをよく表わしている。

この十二表法も前に記したように、初めはギリシアのポリスの法律を手本にして作ったものであるが、これを中心にして、ローマの市民法ができた。

さらにローマが世界帝国に発展して、多くの民族を含むようになると、ローマ人と外人、また外人どうしのあいだの取り引きや裁判のしかたについて、とりきめる必要から万民法が作られ、法務官がその処理に当たった。

帝政期には、すぐれた法学者があいついで出て、法律の制定を助けたり、意見をのべたりしたが、ローマでは法学者はひじょうに尊敬されて、高い官職について活動した。

このローマ法が集大成されて、いわゆる『ローマ法大全(たいぜん)』としてまとめられたのは、はるかのちの紀元六世紀のユスティニアヌス帝のときである。

ローマの実用文化はまた土木建築によく表わされ、帝国のすみずみにまで行きわたった。

前にのべた道路のほか水道も各地にしかれ、凱旋門(厳密には碩徳門)・闘技場・公衆浴場なども、首都ローマをはじめ、イタリアや属州の諸都市にもつくられ、ローマ時代の遺跡として、ローマ帝国の栄えを物語っっている。

浴場でもっとも有名なのはカラカラ浴場で、ほぽ正方形をなし、その一辺は三三〇メートルもある。

そのなかには「発汗(はっかん)室(むしぶろ)」「温湯室」「微湯室」「水浴室」が設けられ、ふろ以外に化粧室・娯楽室・食堂・図書館・博物館・体育場などいろいろな設備も整っていて、市民のリクリエーションのセンターでもあった。

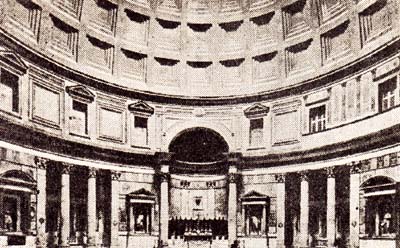

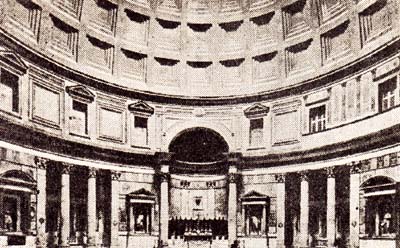

またローマの代表的な神殿はパンテオンで、これはあのアウグストゥスの腹心(ふくしん)であったアグリッパが建立(こんりゅう)し、のちにハドリアヌス帝によって改築された。

直径四三・二メートルの巨大な円形神殿で、北側入り口の部分にコリント式の柱をすえた突出廊をそなえ、内部は天井にある直径九メートルの天窓から球形の空間にそそぎこむ光が、大理石の床をすみずみまで照らし、室の周囲には七つの大きなくぼみ(壁龕=へきがん)があって、マルス、ヴィナスなどの神々の像がおかれていた。

このほかローマには、コロセウムをはじめかずかずの建造物が遺跡として残っているが、ローマ市自体は現代まで活動をつづけているので、古代都市のままを再現することはむずかしい。

ローマの外港オスティアや、アフリカの今日のアルジェー奥地の軍営都市タムガディのように、古代の末に活動を停止した都市がかえって、むかしのままの姿をとどめている。 |

パンテオン神殿の内部

|

しかしいちばん有名なのは、ポンペイの遺跡である。

この都市は前はナポリ湾にのぞみ、八キロ後方にヴェスヴィウス火山を背負った美しい町で人口は約二万あった。

もとはギリシア人の都市であったが、ローマ時代には地方商業都市、また富豪の別荘地として栄えていた。

ところが紀元七九年八月二十四日の昼すぎ、突如として起こったヴェスヴィウスの大噴火によって、またたくまに大量の火山灰と軽石に埋められて、死の町となった。

そしていつしかその町があったことも忘れられていたが、近代になって発掘され、そのむかしの姿を明るみにだした。

葬式につらなってひざまずいたままの死体や、避難するため、手にいっぱいの金貨をにぎったまま街上に倒れていた死体など、その瞬間の苦しみを表わしている。

パン屋のかまどからはカリカリに焼けたパンがでてきた。

広大な「パンサ家」の庭園の噴水からはむかしどおり勢いよく水がふき出たし、居酒屋のすみに並んだ酒壺には味のよいプドウ酒がそのままそっくり貯えてあるなど、この町の活動がとまる直前のありさまで残っている。

「悲劇詩人の家」の床には日本犬に似た犬のモザイク画がえがかれ、その下に「犬にご注意」と書きしるしてある。

壁新聞も流行して、いろいろなことが記してある。

ギリシア語・ラテン語、それにこの地方の土語のオスカン語で選挙の告示がしてあるかと思うと、商品の広告や、見せ物の予告もあるし、愛の告白、恋のさやあて、悪口、ひやかし、うわさ話なども落書きされている。

ある家の食堂には、客人のエチケットが個条書きでしるされている。 |

ポンペイの遺跡

|

「テーブルかけをよごさないこと。

ことばをつつしむこと。

人の奥さんに色目をつかわないこと。

けんか口論しないこと。

できなければさっさと出て行ってください」 |

この家の主人はハッキリものをいう男であったようである。

ヘレニズムの影響をうけたローマの絵画は、このポンペイと、やはり噴火で滅んだ付近の都市ヘルクラネウムから、たくさん出土した。

そのなかでも「牧羊神の家」の客間を飾っていたアレクサンダー大王とダリウス三世が戦う場面をえがいたイプソスの戦いの絵は有名である。

また「密儀の家」には、髪をふり乱したままくずれて巫女にすがっている女や、救いにあずかって喜びのあまり踊り舞っている光景がえがかれていて、この時代の宗教生活の一端がうかがわれる。

またポンペイにはさまざまな公共建物、敷石で舗装され、車道と歩道の区別のある道路、水道設備などもあり、古代ローマの市民生活を、目の前に見せてくれる。

3 混乱の第三世紀 top

さてふたたび五賢帝の時代に帰ろう。

五賢帝の最後のマルクス・アウレリウスは、これまでの慣例をすてて、実子コンモドゥスに元首の位をゆずったが、彼は哲人であった父とは正反対の暗愚な人物で、政治をとりまきの家臣にゆだね、享楽にふけった。

英雄ヘラクレスの化身を気どり、剣奴(けんど)の扮装をして闘技場に出場するなど、ネロそっくりであった。

彼は元老院を無視する一方、近衛軍の俸給を増して手なずけようとしたが、財政は乱れ、有力者の財産を没収したが、穴うめはできなかった。

そのあげく近衛軍司令官の寵愛(ちょうあい)を失った妾(めかけ)などが共謀し、剣奴をつかって彼を浴室でしめ殺させた。

このあと、ちょうどネロの没落後のように、軍隊にかつぎあげられて元首の名のりをあげた者がひしめきあったが、上パンノニア(現在のユーゴーあたり)総督のセプティミウス・セヴェルスがライバルをつぎつぎに倒して元首となった。

彼は即位すると、まず近衛軍の改革に手をつけた。

これまで政治に介入し、元首に法外な金を要求し、ききいれられぬと謀反するような、イタリア人中心の腐敗した近衛軍を解散し、地方軍団の出身者を多く採用して、新しい近衛軍を編成した。

元老院の権威もすっかり低下し、しかも新しい議員には東方やアフリカの属州の出の者が多かった。

セヴェルス自身もアフリカ出身で、カルタゴ人の血をうけていた。

むかしの宿敵ハンニバルの子孫が、ローマに君臨したようなものである。

セヴェルスは国境の防衛に心を配り、軍隊を優遇した。

そして二人の子へ「心を合わせよ。兵士を富ませよ。他のことは何も気にかけるな」といいのこして死んだ。

ところが「心を合わせよ」という遺言は守られず、兄のカラカラは一年あまりの共同統治のあと、弟ゲタを殺した。

しかし「兵士を富ませよ」との遺言は忘れず、兵士の俸給を大幅にペースアップした。

カラカラの行なった重要な施策は、二二一年の「アントニヌス勅法(ちょくほう)」によって、降伏者をのぞいたローマ帝国内の属州のすべての自由民に、ローマ市民権を与えたことであり、ここにイタリアと属州、また軍団と補助軍の差別もなくなった。

この市民権の大量放出も、帝政時代の初めからの自然の流れにそったものではあるが、彼がこれを実行した本当の目的は、ローマ市民だけにかけられた相続税や奴隷解放税を、属州民からもとりたてるためであったと思われる。

前にのべたカラカラ浴場の建設も、硬直化どころか、大穴のあいた財政のうめ合わせに市民の人気とりを計ったものと思われる。

このカラカラもやがて近衛軍司令官のマクリヌスに殺され、マクリヌスもパルティアと戦って敗れ、屈辱的な講和を結んだので、軍隊の人気を失った。

そのとき、まえのセヴェルス帝の妃ユリア・ドムナの妹ユリア・マエサが、帝位をセヴェルス家に奪回することをはかった。

彼女は軍隊をだきこんでマクリススを殺させ、自分の娘の子パシアヌスを、位につけようとした。

バシアヌスはまだ十四歳の美少年で、シリアのエメサで太陽神エラガバルにつかえる神官の家柄で、彼自身もエラガバルとよばれていた。

エラガバルは軍隊に支持され、エメサの太陽神の神像である円錐形の黒石をたずさえてローマにはいり、その神殿はパラティヌスの丘にたてられた。

しかし彼は祖母や母に甘やかされて育ったため、政治的にまったく無能力なうえに、淫欲(いんよく)にふけり、短期間に五人の女とつぎつぎに結婚し、そのなかには貞潔の戒律のきびしいヴェスタ女神の巫女もいるという始末だった。

さすがにマエサもあきれて別の娘の子アレクシアヌスをもりたて、エラガバルを棚上げにしようとした。

まもなくエラガバルとその母は軍隊に惨殺されたので、アレクシアヌスは十三歳で即位し、セヴェルス・アレクサンダーと称した。

しかし彼は若年だったうえに、おばあさん子で、おかあさん子だったので、彼には元首の位は重荷だった。

高名な法学者で近衛司令官として彼を補佐したウルピアヌスが、軍紀を厳しくしたために部下に恨まれて殺されたとき、彼は下手人たちを処罰することもできないありさまであった。

しかも辺境はますます危急をつげ、東方では二二六年に興ったササン朝ペルシアが、新興の勢いをもって攻勢をかけた。

彼は東方におもむいてペルシアの侵入をどうやらくいとめたが、また北方が騒がしくなり、マインツに行き、同行した母の意見に従って、来襲したアレマン人に償金を与えて、和を結ぼうとしたため、軟弱政策に憤激した味方の軍隊に、母とともに殺され、セヴェルス朝は断絶した。

そのあとにはトラキアの農民マクシミヌスが一兵卒から身をおこし、巨体と怪力と大食を売りものにして軍隊の人気を集め、元首にのしあがったが、さすがに元老院も彼を承認しなかった。

これを怒った彼はイタリアに向かって進軍中、部下に殺された。

それからのちは帝国各地に駐留する軍隊が、めいめい勝手に司令官を元首にかつぎあげたが、ほとんどみな終わりは非業(ひごう)の死をとげた。

内乱とともに、東方のペルシア人、バルカン地方のコート人、ライン方面のアレマン人、フランク人がしばしば国境内に侵入し、ヴァレリアヌス帝は、和議を申し出たペルシアの計略におちいり、捕虜となるという屈辱をうけた。

このありさまを岩に刻んだペルシアの記念碑は、今日ものこっている。

このような内外の情勢の悪化のうちにも、少しずつ帝国を立て直す動きも、現われてきた。二四八年、アラビア人出身の元首フィリップの時代に、ローマ建国千年祭(紀元前七五三年から数えて)が盛大に祝われ、ローマの伝統と光栄に対する新しい意識がよみがえった。

悲運の元首ヴァレリアヌスの子ガリェヌス帝は帝国の再建に努力し、騎兵の機動力を中心とする新しい軍事体制を整えた。

アウレリアヌス帝はその線にそって、さらに国防力を強化するとともに、首都ローマの防備を固めるため、今日も残るアウレリアヌス城壁を築いた。

「永遠の都」ローマも、今や高さ六六メートル、幅三・六メートル、周囲二九キロの大城壁によって、守られねばならなくなったのである。

彼はその当時、東西通商で栄えていたシリア砂漠のオアシス国家パルミラを滅ぼして、その女王ゼノビアをとりこにして、凱旋行列にひきまわした。

またローマから分離していたガリアやブリタニアをも回復し、鋳造した貨幣に「帝国の再建者」と自ら刻んだ。経済にも統制を加え、立て直しをはかったが、彼も最後には暗殺された。

その後も十年間に六名もの元首があいついでたった。彼らもやはり軍隊のロボッ卜で、元老院もまったく権威を失ってしまった。

これらのいわゆる「軍人皇帝」たちは元老院議員や富裕な市民の財産を、財政の穴うめに容赦なく没収したので、「昨日の富豪も今日は乞食(こじき)」といった光景が、珍しくなくなった。

このような混乱期を通じて、旧支配層の没落と地方に基盤をもつ大土地所有者の台頭によって、ローマ帝国の社会はいちじるしい変貌をとげてゆき、さきの独立運動ともからみ合ったガリアの下層農民を中心としたバガウダイの反乱も、くり返し行なわれた。

こうしてローマ帝国が全面的な解体を免れるためには、もはや形骸化した元首政の体制ではのりきることができず、根本的な改革がなされなければならなくなった。

4 帝国のたて直し top

解体の危険にさらされたローマ帝国の本格的な再建に着手したのは、三世紀末のディオクレティアヌス帝であった。

彼は一兵卒から身を起こし、先帝暗殺後の混乱をしずめて帝国を統一した。

そして広大な領土を確実に治めるために、同郷のイリリア人マクシミアヌスを第二の正帝(アウグストゥス)とし、さらに二人の副帝(カエサル)をえらんで、帝国を四つに分けて治めた。

正帝はそれぞれ娘を副帝の妻にさせ、結びつきを固めた。

こうして彼はガリアやブリタニアの反乱を鎮定し、ゲルマン人を撃退し、ガルシアにも勝利を得て、帝国の統一と威信を回復した。

しかしそれはローマがアウグストゥスや五賢帝の時代の状態に復帰したことではなかった。

再建された帝国の君主はもはやローマ第一の市民としての元首ではなく、専制君主であり、市民は臣民となり、皇帝の前ではペルシアふうにひざまずいて拝礼しなければならなかった。

ディオクレティアヌスはまた軍団の兵員を増強し、属州には屯田(とんでん)辺境軍を配置し、別に騎兵を主力とした機動力のある野戦軍を編成した。

行政組織も改め、全国を十二管区にわけ、それぞれに近衛長官に属する管区長官をおき、属州は細分されて総数百にもなり、イタリアもそのなかに編入された。

ただローマ市だけは、これまでのように特別な地位が与えられた。

属州には総督と軍司令官が併任され、ローマ古来の伝統を破って、文武の官職が分離された。

このような官僚と軍隊を維持するために、税制も根本的に改められ、これまでの地祖と人頭税とを統合した体系にし、このため全国的に課税基準の評価が行なわれた。

これによって中央政府の管区、属州、都市に対する課税の割り当てが容易になった。

しかしけっきょくは末端の都市にしわよせがきて、徴税の未収額は、都市参事会が尻ぬぐいしなければならず、この点からも帝国の中流市民たる参事会員層の没落に拍車をかけた。

帝はまた、三世紀のあいだに進行した悪性インフレを断ちきるために、幣制改革をおこなった。

三〇一年には、最高公定価格令をだし、すべての生活必需物資はもとより、さまざまな職種の労働者の賃金や書記、弁護士、教師の報酬まで細かに定めた。

違反者は死刑や追放に処することとしたが、そのため物資の供給は円滑でなくなり、闇取り引きはなくならず、物価の上昇を抑制することはできず、まもなくこの法令は有名無実となってしまった。

ディオクレティアヌスはまた帝国の新体制の一環として、ローマ古来の宗教の復興をはかり、外来宗教を取り締まった。

しかしキリスト教に対しては即位以来寛大で、信者の数は増大し、妃や皇女までも入信した。

キリスト教の迫害は三世紀中ごろ、デキウス帝とそれにつづく元首のもとで約十年間、組織的におこなわれたが、二六〇年に即位したガリェヌス帝のとき以来、中止されたので、キリスト教は黙認された形で発展してきたのであった。

ところがディオクレティアヌス帝の晩年に突然激しい迫害がはじめられた。

それは副帝ガレリウスの策動によるものと伝えられているが、ユピテルを守護神としたディオクレティアヌス自身も迫害にふみきったことは疑いない。

しかもそれはこれまでにない激しいものとなった。

すなわち三〇三年の勅令によってキリスト教集会の禁止、教会堂などの破壊、聖書、祭器の引き渡し、キリスト者の官吏・軍人の免職などが告示された。

やがてニコメディアの宮殿の火事がおこると、あのネロのときのように、キリスト者に放火の責任が帰せられ、信者は逮捕、拷問(ごうもん)されたり、異教の神殿に犠牲を捧げることを強要された。

迫害の激しさに棄教(ききょう)した者もあったが、多くの信者は信仰を守りぬいた。

その一例を次に記してみよう。

あるとき、キリスト者を嘲った劇がディオクレティアヌスの面前でおこなわれた。

俳優のひとりが、洗礼をうけるための白衣の扮装をしていた。彼は「重苦しくてたまらない」と叫んで、病気にでもなったように舞台に横臥し、「軽くしてくれ」という。

すると、仲間のひとりが「どうして軽くしようか。大工のようにおまえを削ってやろうか」と尋ねる。

「バカめ、おれはキリスト者になって、神様のもとに舞い上がりてえんだ」と白衣の男は答える。

そこに偽(にせ)教師がやってきて、いろいろとキリスト教の用語を使いはじめる。

ところがこの俳優は少年のころ、ガリアのキリスト者の家庭に育てられた。

この劇で冗談にキリスト教の用語がせりふに使われ、観衆がどっと笑い興じているとき、彼はふと父母のことと、両親から教えられたことを思い出した。

彼は思わず「キリストさまのお恵みをお与えください。もういちど生まれ変わらせていただきとうございます」と叫びだした。

観衆はますます笑いこけたが、俳優は皇帝に向かっていった。

「英明(えいめい)にまします陛下、またお笑いなされたお客様のかたがた、私の申すことをお信じください。キリストこそ主にましますのです」

ディオクレティアヌスははじめてこの俳優が本気でいっているのが解った。

そこで帝は激怒し処刑を命じた。やがて彼のからだは猛獣の爪で引き裂かれ、松明(たいまつ)で焼かれた。

しかも彼は死のまぎわまで「私が知っている王のなかで、真に拝すべき王は、キリストさまのほかにはありません。キリストさまのためならば、何度でも生命(いのち)を捧げます」といいつづけて死んだ。

このように大部分の信者は信仰を守りぬいた。

もはや国家権力によっても根絶しがたい実力を、キリスト教は蓄積していたのであり、迫害も三〇五年には下火となった。

この年、ディオクレティアヌス、マクシミアヌス両帝が退位し、ガレリウスとコンスタンティウス一世が正帝に昇格し、新たに副帝が二名任名されたが、これに不満な将軍たちも現われ、四分統治制は早くも崩れはじめた。

このような情勢のもとで、コンタンティウス一世の子コンスタンティヌスも、父が死んだ三〇六年以来、帝位争いに加わった。

キリスト教迫害は三一一年に、ガレリウス帝が臨終の床で迫害中止の勅令をだして終わった。

この勅令によってキリスト者は国法にそむかないかぎり信仰を認められたが、同時に信者も皇帝や国家の繁栄を、キリスト教の神に祈願するようにと勧告された。

5 キリスト教の公認と背教 top

コンスタンティヌスは三一〇年ころから太陽神崇拝の異教的一神教に帰依(きえ)していたが、父帝と同じくキリスト教にも寛大であった。

彼は三一二年、マクシミアヌスの子マクセンティウスと戦うためローマに向かって進軍中、真昼すぎに天高く十字架のしるしと、「これにて勝て」という文字を全軍とともに眺め、その夜また夢で見た。

そこでギリシア文字でキリストを意味する最初の二文字を組み合わせた というしるしを旗につけ、マタセンティウス軍をティベル川のミルヴィウス橋のほとりで破った。 というしるしを旗につけ、マタセンティウス軍をティベル川のミルヴィウス橋のほとりで破った。

マクセンティウスは部下の裏切りによってティベル川に落とされて、溺死した。

この戦いのありさまは、のちにローマの元老院が建造したコンスタンティヌスの凱旋門の浮き彫りに、いきいきと刻み出されている。

こうしてローマに入城し、元老院と国民に迎えられたコンスタンティヌス帝は、翌三一三年二月、リキニウス帝とミラノで会見し、属州総督あての書簡の形で、いわゆるミラノ勅令を発布し、信教自由の原則によって、キリスト教の信仰を公認した。

その後、東方地域を支配したリキニウスはふたたび異教に逆戻りして、キリスト教を迫害したので、コンスタンティヌスはまたあの勝利の軍旗をかかげてリキニウスを破り、帝国を統一し、キリスト教を擁護した。

しかしコンスタンティヌス自身が、いつキリスト教に改宗したかは、はっきりしない。

ローマ皇帝としては、数のうえではなおはるかに数の多い異教徒の国民のことを、配慮する必要もあったであろうが、異教的一神教の太陽神崇拝から、「義の太陽」としてのキリストを信じる宗教へ傾くことは、さまで困難ではなかったであろう。

こうして彼は、迫害中に没収されていた教会の財産を返還させ、公役を免除したり、年金を与えたりして聖職者を優遇した。 |

キリスト教の信仰を公認したコンスタンティヌス帝

|

キリスト教の聖日である日曜日は法定の休日とされたが、それはクリスマスとともに、本来ペルシア起源の太陽神ミトラの聖日に由来するものであった。

帝はさらにキリスト教を国家のために役立たせるため、教会内の教理の対立を一本化するため、三二五年、小アジアのニケーヤに全教会の司教、長老など三百人を集めて教会会議を開いた。

会議はアリウス派、アレクサンダー派、中間派の三つ巴(どもえ)となって争われ、決着がつかなかったが、けっきょくアレクサンダー派の若手の論客アタナシウスが主張した、「父なる神」と「子なるキリスト」を「同一本質(ホモ・ウシオス)」とするニケーヤ信条が採択され、原語で一字多い「類似本質(ホモイ・ウシオス)」とするアリウス説は退けられ、アリウスは追放された。

そののちアリウス派のまき返しもあり、アタナシウスは何度も追放されたが屈せず戦いぬいた。

ついに彼の死後、三八一年のコンスタンティノポリス(コンスタンティノーブル)の教会会議で、ニケーヤ信条にもとづき、父と子と聖霊の三位一体を定めた信条がふたたび確認され、ようやくおさまりがついた。

こうしてローマ帝国で破れ去ったアリウス派は、ゲルマン人のあいだにひろまった。

このコンスタンティノポリスは、ボスポロス海峡のヨーロッパ側に位し、ギリシア時代以来の都市ビザンティオンが新しく都とされたもので、三三〇年に、「コンタンティヌスの都市(ポリス)」と名づけられたものである。

ここは天然の良港で、要衝の地を占めていたが、そればかりでなく、キリスト教に心をひかれた帝は、異教の伝統の強いローマから離れて、キリスト教の基礎に立つ新都の建設を、志したものであろう。

こうして、コンスタンティノポリスには、聖ソフィア教会をはじめ、多くの教会が建立されるとともに、ローマ市と同格に元老院、都長官などがおかれ、市民への穀物分配がなされ、広場、競馬場などの公共施設が備えられた。

こうしてやがて「第二のローマ」「新しいローマ」とよばれるようになった。

ローマのほうはもう首都でなくなり、皇帝はコンスタンティヌス以後もミラノ、さらにはラヴェンナに宮廷を設けた。

その結果、コンスタンティヌスがローマ司教シルヴェステル一世に、帝国の西半部を寄進したという伝説が、のちにつくりだされる素地が生じた。

このようにキリスト教の雰囲気のなかにあったコンスタンティヌスにも、傷ましい家庭悲劇がおこった。

帝と最初の妃ミネルヴィナとのあいだに生まれた長子タリスプスは有能であったが、後ぞえの美しい妃ファウスタはクリスプスに情交を挑まれたと訴えた。

真相は謎につつまれているが、帝は激怒してクリスプスを処刑し、のちに無実であったことがわかると、ファウスタを浴室で熱湯につけて殺したという。

やがて彼はこれらすべてのことを深く後悔して、懺悔の生活をおくり、三三七年、臨終の床で洗礼をうけた。

コンスタンティヌスの治世とともに、ローマ帝国は異教国家からキリスト教国家への歩みをはじめたが、政治経済体制ではディオクレティアヌスの政策を推進し、専制君主体制を確立した。

本来自由な小作人であったコロヌスとよばれる農民も土地に緊縛(きんばく)され、逃亡した場合には地主につれもどす権利を認める法律も、三三二年に出されている。

地主のほうもコロヌスを追い出したり、コロヌスときりはなして土地を売却、または贈与することは違法とされた。

こうして社会のすべての身分の固定化が進行した。

コンスタンティヌスの甥にユリアヌスという貴公子がいた。

彼は、幼少のころコンスタンティヌス死後の王朝の紛争のなかで、父やほとんどすべての兄弟が、コンスタンティヌスの第二子コンスタンティウス二世の陰謀によって殺されたあと、孤児としてのこされた。

そのような環境で彼はギリシアの古典に親しみ、オリンポスの神々に心をよせ、新プラトン哲学に接し、やがて秘かにミトラ教の密儀に参入した。

彼とともに残ったただひとりの異母兄ガルスも処刑されたが、そののち、彼はコンスタンティウス二世によって副帝に任ぜられ、ゲルマン人討伐のためガリアに赴任するよう命じられた。

それまで白面の一学徒にすぎなかった彼には、身にあまる重任であったが、よく大任を果たして、ゲルマン人をガリアから撃退し、平和と繁栄を回復した。

こうして彼の名声が高まると、コンスタンティウスはペルシアとの戦いに兵力を転用するという口実で、彼の手兵のうちの精鋭を、奪いとろうとした。

しかし彼の部下の将兵は、三六〇年ルテティア(現在のパリ)で彼を正帝に推戴(すいたい)した。このためコンスタンティウスとの決戦は不可避となった。

彼は東方に向かって進軍の際、はじめて異教の信仰を告白し、神々を復興する企てを公表した。コンスタンティウスは小アジアで病死したので、彼はコンスタンティノポリス(東ローマ帝国)に無血入城した。

そこで彼は異教復興に着手したが、教養の高い彼は、キリスト教に暴力的迫害を加えるかわりに、哲学・修辞学の教師からキリスト者を追放し、「ガリラヤ人」とののしられていたキリスト者に対し、自ら筆をとって攻撃した。

彼は三六二年ペルシア討伐におもむき、ティグリス川のほとりで交戦中、敵の放った投げ槍のために致命傷をうけた。

そのとき彼は、「太陽神ヘリオスよ、なんじは私を見すてたもうな!」と叫んだ。

しかしのちにキリスト教側の史書では、「ガリラヤ人よ、おまえたちの勝ちだ!」と敗北を告白したことにされた。

彼は「背教者」ユリアヌスとして、イプセン、メレジュコフスキー、辻邦生などの文学作品にとりあげられている。 |

背教者ユリアヌス

|

こうして神々の復興は一場のエピソードに終わり、ふたたびキリスト者の皇帝が即位したが、ローマ帝国の衰運はしだいに深まっていった。

6 蛮族の台頭 top

ついに潮(うしお)の遠鳴りのように、はるかな内陸アジアから、民族大移動の波がおしよせてきた。

三七五年ヴォルガ川を渡ったフン族の圧迫をうけたゲルマン系の西ゴート人が、ドナウ川南岸のローマ領内に定住することを求めた。

ときのローマ皇帝ヴァレンスはこれを認めたが、出先官憲の処置がきびしかったため、西ゴート人は暴動をおこし、これをきっかけとして他の蛮族も、せきを切ったようにローマ領内に侵入してきた。

これを防ぐため出陣したヴァレンス帝は、三七八年アドリアノポリス付近の戦いで敗死し、軍も全滅した。

ローマ帝国はもはや蛮族を撃退できず、ゴート人がドナウ川南岸の荒地に定住することを認め、兵士を提供する義務とひきかえに年金を与えた。

キリスト教によって帝国の国力をもり返すことはできなかったが、異教は一時代前とは反対に、しだいにキリスト教の攻勢をうけ、落ちめになっていった。

アレクサンドリアでは異教の哲学者・数学者として知られたヒュパティアという婦人が、キリスト者の暴徒に殺されるという不祥事さえおこった。

三八二年、グラティアヌス帝は異教の神官から免税や公役免除の特権を奪い、異教祭儀への国家交付金を停止するとともに、ローマの伝統的宗教のシンボルとされた「勝利女神(ヴィクトリア)」の祭壇を、元老院から撤去した。

異教を代衣して元老院議員シンマクスは、「宗教的真理に到着する道は一つではない」と説き、「帝国の繁栄の基(もとい)であった父祖の宗教を信奉する自由を与えよ」と抗弁したが、ミラノ司教アンブロシウスによって、「シンマクスは信教の寛容の美名のもとに、実際は特権の回復を要求している」と論駁(ろんぱく)されてしまった。

これに先だって三八〇年には東の皇帝テオドシウス一世によって、帝国の全人民はカトリック派(アタナシウス派)の正統信仰を信ずるように命じられ、異端と異教は取り締まられた。

そして三九二年には異教の祭儀がすべて禁止され、三九四年にはあのオリンビック競技も終わりをつげ、聖火は消えた。

有名なアレクサンドリアのサラピス神殿も、このころキリスト者によって破壊された。

この三九四年、異教徒はエウゲニウスを西の皇帝に擁立し、北イタリアのアクィレイア付近のフリギドゥス川のほとりの戦いに、キリスト教を護持するテオドシウス軍と最後の運命をかけたが、あえなく敗れ去った。

キリスト教もこのころになると、しいたげられた者の宗教から支配者の宗教となり、教会は国家や富者の寄進で豊かになった。

戦争・私有財産・奴隷制度などは、人間の始祖アダム、エヴァが神の戒めにそむいたことによって原罪を担(にな)った人間の社会では、必要悪であるとして、容認された。

そればかりか、ストア哲学を援用して自然にもとづくものとみなされ、神の人間救済の手段と解釈された。

しかし古代末期にも真剣に道を求めるキリスト者がなくはなかった。

そのもっとも有名な人は、アウグスティヌスである。

彼はアフリカのヌミディア(現在のアルジェー)の小都市タガステに、異教徒の父と信仰の厚いキリスト者の母とのあいだに生まれ、二つの世界の対立を一身に担った。

修辞学の学徒、教師であった彼の前半生は、愛欲の悩みと真理探究の遍歴に費やされ、マニ教をはじめ、当時のほとんどすべての思想に接した。

やがてプロティノスによってうちたてられた新プラトン哲学によって、見えざる世界の実在に目を開き、あのミラノの司教アンブロシウスの説教に導かれて、キリスト教に近づいた。

三八六年夏、ミラノで、ふと隣家の庭からもれ聞こえる子供の童歌(わらべうた)、「とりてよめ、とりてよめ」という声のままに『聖書』をひもとき、使徒パウロの「ローマ人への手紙」の一節をよんだとき、平安の光が彼の心をみたして、肉欲の縄目は断ちきられた。

これは彼が三十三歳のときのことであり、彼の後半生の四十四年間は、独身ですごされ、神と教会への奉仕に捧げられた。

彼の著作はひじょうに多いが、もっともよく名の知られたのは『告白録』と『神国論』である。

前者は彼の回心の記録を中心として、自分の魂の移り変わりを、包みかくさずしるしている。

後者は次のような事情から著わされた。

四一〇年、首長アラリタスにひきいられた西ゴート人が「永遠の都」ローマを陥れ、掠奪をほしいままにして退去したとき、ローマの伝統的な神々の信者たちは、キリスト教をローマの国教にしたため、神々の怒りにふれたのだと、キリスト教攻撃ののろしをあげた。

アウグスティヌスはこれに対して反論を加えるとともに、進んでキリスト教の歴史哲学ともいうべきものを、壮大なスケールで展開したのが、『神国論』である。

そこには「神の国」と「地の国」との対立が世界史の歩みのなかに跡づけられ、世の終末まで見通されており、中世の神学や政治思想に深い影響を与えた。

そして彼は四三〇年八月、ヴァンダル人に囲まれたアリフカのヒッポ市で、地上のどよめきを外にして、安らかに神のもとに召されていった。 |

アウグスティヌス

|

西ゴートやヴァンダルの侵入――それはただちにローマ帝国の滅亡とはならなかったとしても、かつての不敗無敵のローマ帝国とは、なんと変わりはてた姿であろう。

ローマの運命は明らかに刻々と終わりに近づいていた。

しかしこれまでのローマの歴史の歩みをふり返ってみると、ローマ帝国の衰亡が何もこのころ急におこったのではなく、そのような成り行きが、はるかに以前から少しずつ進行していたことを知ることができよう。

前にのべたように、ローマ興国の原動力となった中産自由農民階層が、共和政末期に没落したため、軍隊の性格が変わり、帝政時代には多数の素質が劣り、愛国心の乏しい属州民が軍隊にはいり、とくにこのころは、ゲルマン人の傭兵が国土防衛の大きな責任を担うようになっていたので、ローマ帝国は国の外からのゲルマン人の侵入に先立って、内部からゲルマン人に制せられていたといえる。

また帝政末期には、属州各地に広大な土地をもつ豪族の勢力が強くなり、彼らは皇帝の命令に従わず、属州の税金集めの責任を負わされた都市の区域外にあって、多くのコロヌスやのちには私兵までたくわえて、帝国全体のことを考えようとはしなかった。

税金が集まらないと、その穴うめは前にも記したように、都市の参事会員層におしつけられたので、中産市民である彼らも没落し、豪族のもとに逃れてコロヌスになったり、キリスト教の聖職者になったりした。

商工業も大きな資本の蓄積がなく、技術の発達もとまった。

商工業に従事する人々は強制的に組合に加入させられ、税金や公役を割り当てられたので、勤労意欲を失った。

また治安も悪化して、商品の流通もしだいに減少した。悪貨が流通してこれに拍車をかけ、貨幣による広域経済がすたれて、各地方別の現物経済に変わり、地租や官吏・軍隊の俸給も物で支給されるようになった。

このようにして帝国の統一は自然と崩れていったのである。

ディオクレティアヌス帝が国を分けて治めたあと、コンスタンティヌス帝のときを除くと、おおむね分割統治の方式がとられたが、これはまだ国が分かれたのではなかった。

しかし最後にもういちど帝国をひとりで治めたテオドシウス一世は、三九五年帝国を二分して、二人の子アルカディウスとホノリウスに伝えた。

この二つの部分も危急の場合にたがいに助け合うたてまえにはなっていたが、もはや別々の国として歩みだし、いわゆる東ローマ帝国と西ローマ帝国となって、ふたたび合一することはなかった。

これは前にのべたように、言語や文化のうえで、ローマ帝国内で東方がギリシア・ヘレニズム世界、西方がラテン世界に分かれていたことからも、自然の成り行きともいえるであろう。

このうち西ローマ帝国には、ゲルマン人の部族国家が分立し、最後の皇帝ロムルス・アウグストゥルスが、ゲルマン人の傭兵隊長オドアケルに廃位されて、枯れ木の朽ちるように滅んだ。

この皇帝が、ローマ建国の柤ロムルスと帝政を開いたアウグストゥスをもじった名(ストゥルスは愚者の意)を組み合わせたものであったのは、偶然であろうがおもしろい。

これに対し東ローマ帝国は皇帝権の強化による中央集権の体制を確立し、官僚・軍隊を整備し、経済的にもゲルマン人の侵入の被害が少なかったので、商工業は繁栄をつづけ、農村にもなお中小農民の自由村落が存続したことなどより、危機をきりぬけた。

六世紀のユスティニアヌス帝のときには、ローマ帝国の失われた領土の回復にのりだすほどに、国力をもり返した。

ただしそれも一時的な興隆に終わったが、ともかく中世の終わりまで、千年間の生命をもちつづけたのである。

7 神々の黄昏(たそがれ)

top

ローマ帝国の衰退期にあっても、人々のローマに対する信念はゆるがなかった。

それはあのシンマクスのような、ローマの伝統的宗教に固執する貴族的保守主義者だけでなく、エジプト生まれのギリシア人クラウディアヌスが、「彼女ローマのみ、征服された人々をばその胸に抱き、人類を一つの名のもとに養い育てた」と賛え、またガリア出身のナマティアヌスは、

「ローマ、神々と人間の母ローマは、いま彼女の不幸に悩んでいる。

しかしいつかは、彼女をうちひしいだ禍に、うち勝つ日がくるだろう。

なぜなら進歩は不幸によってのみ行なわれるというのがその理法だから」

と蛮族劫掠(こうりゃく)の時期においても、ローマの立ち直りを期待している。

しかもこのような異教著作家と類似の心情は、アンブロシウス、プルデンティウス、アウグスティヌスなどのキリスト教著作家にも見られる。

そしてまたこの時期に鋳造された貨幣に、「ローマ人の光栄」「ローマ人の勝利」などの文字が刻印されているのも、燃えつきようとする前に、ひときわ輝く燭火(しょくか)にもたとえることができよう。

しかしゲルマン人諸族侵入による西ローマ帝国の終局的崩壊の、深刻な現実を目撃したサルヴィアヌスの態度は厳しかった。

彼によると、「ローマ帝国はすでに死んだか、または確かに臨終(りんじゅう)の息をついており」「ローマは死んでそして笑う」との絶望的な表現すら与えられた。

「キリスト教に改宗したものを含めたローマ人と蛮族とを対比して、ローマ人を善人、蛮族を悪人と断定することは、根本的にまちがっている。

むしろ蛮族を善人、ローマ人を悪人とすべきであり、蛮族に勝利があり、ローマ人に敗亡(はいぼう)があるのは、神による正義の支配と審判を示すものである」とものべた。

ここにおいてローマ帝国は、現実的にも理念的にも、打倒されたように思われる。

しかしそこにまたキリスト教は救済の手をさしのべた。

ローマ教皇レオ一世の説教は、今や新しいキリスト教的ローマ観を展開する。

すなわちローマの真の建設者は、あの兄弟殺しをしたロムルスではなく、ヘテロとパウロであるとして、

「なんじ(ローマ)はこの世の権力によらず、神の崇敬により、広い支配を獲得したのである。

なぜならなんじは多くの勝利によって、支配を陸と海とにひろげたとはいえ、なんじの戦いの労苦が征服したものは、キリストの平和が従えたところにおよばないからである」。

こうして「ローマの平和」をのりこえた「キリストの平和」によるローマ理念が、中世西欧世界において、新しい形をとる出発点となった。

これとは別に東ローマ(ビザンティン)世界においても「第二のローマ」「新しいローマ」の理念が生まれ、それはさらにスラヴ世界における「第三のローマ」の理念にまでつらなるのである。

しかしいずれにせよ「神々の黄昏(たそがれ)」はおおうべくもなかった。

西ローマ滅亡後の東ゴート王国の英主テオドリクスに仕えたボエティウスは、東ローマと通謀(つうぼう)した嫌疑をかけられ、死刑の宣告をうけた。

彼が獄中で死に直面しながら書きのこした『哲学の慰め』は、哲学の女神フィロソフィアとの問答をとおして、変転きわまりない地上の幸福をすてて、真の平安を求むべきことを教えている。

ここに「最後のローマ人」といわれた当代の最高の教養人の心情が告白されている。

書中にキリストの名はあげられていないが、ストアや新プラトン哲学の基盤のうえに、人格的な神の摂理を指し示しているのである。

東ローマにおいては、五二九年にユスティニアヌス帝がプラトン以来の伝統をもつアカデメイアの学園を閉鎖した。

しかしこうして失業した教授たちのうちの七人は、異教を強制によってすてることを拒否した。

そして彼らはペルシア皇帝コスロー一世の宮廷に避難した。

しかし彼らはギリシア的雰囲気のない生活にはなじめず、望郷の念にかられた。

コスロー一世は彼らのノスタルジアを怒らず、東ローマと条約を結び、この七人の学者は特権によってキリスト教に強制的に改宗することを免除されるという、終身の保証を与えられて、帰国を許された。

こうして彼らは「最後のギリシア人」として生涯を終えた。

top

**************************************** |