|

****************************************

Index 1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13

1 唐の大乱の主役

1 街頭の講談 top

| 「三七(さんひち)二十一、由の字の頭が出ず、脚は八方の地をふみしめる。果の頭には三つの屈折。」 |

高座の上で、尹常売(いんじょうばい)という講談師が語りはじめると、聴衆はどよめいた。

ときは宋代、ところは都の開封(かいほう)の盛り場のなかである。

盛り場では、いつも民衆のよろこびそうな娯楽がもよおされ、たいへんなにぎわいを見せていた。

そうした催しものの一つに講談があった。

尹常売(いじょうばい)は、その講談のなかで歴史ものを語った。

歴史といっても、古い時代の話ではない。

宋代のすぐ前、五つの王朝が興亡した時代、つまり五代の話である。

さて「三七、二十一、由の宇の頭が出ず、脚は八方の地を……」というのは、「黄」という字を分解したものである。

つぎの「果の頭には三つの屈折」というのは、「巣」という字をしめしている。

つまり、いわくありげな語り出しは、「黄巣(こうそう)」という人物の名をあげたわけなのであった。

「貝辺戎(ばいへんじゅ)、中国を乱す。青にあらず、白にあらず、赤にあらず、黒にあらず。」

これもまた、クイズのような語り口である。

貝ヘンに戎のツクリといえば、それは「賊(ぞく)」という字になろう。

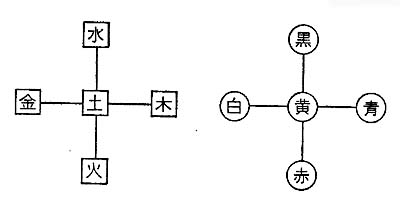

青でも白でも、赤でも黒でもない、というのは、昔からの五行の思想にもとづいている。

五行の思想では、さまざまの現象がとりあげられ、それぞれ、東西南北および中央に配される。

相撲(すもう)の四本柱(房)の色も、これによったものであった。

ところで「五色」のなかから、青白赤黒をとってしまえば、のこるのは「黄」である。

そして黄色の方角は「中央」である。 |

|

こう考えてくれば、さきの「貝辺戎……」は、つぎのように解されるであろう。

賊が中国をみだした。

それは黄、つまり黄巣(こうそう)であった。

しかも黄は中央の配色なるゆえ、やがて中国の中央にいることになる。

そのころの中国は、唐の時代であった。

中央つまり都は長安である。

黄巣はやがて長安の都を占領する、 |

こうして尹常売の講談は、ふくみをもたせた表現をつかいつつ、たくみに聴衆の関心をひきよせ、唐末の動乱から五代へと話をすすめていったのであった。

ここにあらわれた黄巣(こうそう)は、唐末に大反乱をおこした主人公である。

歴史をみると、なにも皇帝や宰相だけが主役を演じてきたわけではない。

皇帝や宰相でなくとも、その何人分もの、あるいは何十人分もの活躍をしめし、後世に大きな影響をあたえた入物がすくなくない。

黄巣は、まさしくそうした人物であった。

「金色の蝦蟆(がま)が目をむいて、曹州(そうしゅう)で反乱をおこしたら、天下がひっくりかえった。」

長安の都の子どもたちは、わらべ歌のようにして、こんな歌をうたっていたという。

金色は黄に通ずる。金色のガマとは、黄巣のことである。

それが反乱をおこして、天下がびっくりかえった。

まさしく唐の天下は、くつがえったのであった。

それでは、このような大乱は、なぜおこったのだろうか。

2 塩の闇商人 top

黄巣(こうそう)はわかいころから、塩を各地に売りあるいて財産をつくりあげた。

その人となりは、任侠(にんきょう=弱きをたすけ強きをくじく)をよろこび、武術にもはげみ、また学問も身につけていて、当時としては知識人に属していた。

財産があり、知識を身につけた庶民が、世に出るため第一に目ざしたのは、やはり役人になることであった。

それには、登竜門として設けられた科挙(かきょ)の試験に合格しなければならない。

高級役人は、旧中国ではエリート中のエリートと考えられ、またそれにふさわしい待遇をうけて、権力をもつ存在であった。

しかし唐朝では、科挙、とくにそのなかで出世街道をあゆむ進士科(しんしか)の合格者として採用するのは、年にせいぜい二〜三十人にすぎない。

唐朝は貴族が政治をうごかし、高い家柄のものが重要な官職を多く占めてしまうような国柄だったからである。

黄巣もまた、一般の財産ある知識人のように、科挙を受験した。

しかしエリートをめざす受験者がひじょうに多いのに、ごく限られた数の合格者しか予定されていないのだから、はじめから合格は奇蹟にちかい。

黄巣はいくどか受験したが、ついに合格することはできなかった。

こうして黄巣は、高官となる道をとざされ、塩の行商に身をいれていった。

そのころ中国には、いくつかの塩の産地があった。奥地の四川(しせん)では、塩分をふくんだ地下水を汲みあげて、製塩していた。

いまの山西の地(南西部)には塩池(えんち)があって、ここでも製塩されていた。

しかしいちばん生産が多いのは、淮(わい)水の河口から長江(揚子江)の河口にいたる江淮(こうわい)の海岸地帯であった。

黄巣は、江淮の海岸で塩を仕入れては、各地にはこんで、売りさばいていたのであろう。

ところで塩の商売といっても、唐朝からみれば闇(やみ)商人であった。

安祿山(あんろくざん)の乱で大きな痛手をうけた唐朝は、早急に財政をたてなおす必要にせまられた。

中国の歴史をみると、国の財政が不如意(ふにょい)となった王朝では、しばしば専売制を実施している。

専売の対象になるのは、漢の武帝のときの塩鉄のように、生活の必需品として大量に消費される品物であった。

そのほうが専売からあがる利益を大きくしたからである。

唐朝も専売制を思いたって、反乱がはじまって間もなく(七五六)、塩の専売にふみきった。

製塩業者から国が一手に買いあげて、公認の特定商人に売りわたすことにしたのである。

このとき、それまでの民間の自由な取引では、一斗につき十文だったのが、なんといっぺんに百十文、つまり時価の十一倍で、商人に売りわたしたという。

消費者が買うときには、さらに高くなっていたことはいうまでもない。

こうして、専売制が整備されてゆくにつれ、唐朝は国の財政をますます専売制にたよるようになり、塩の値段はさらに引きあげられた。

その後は唐朝を通じて、だいたい二百文台から三百文台であったという。

塩は食物の味つけに必要なだけでなく、労働のはげしい農民にとっては、失われた体内の塩分を補給するために、欠くことのできないものであった。

それを国から一方的に、こんな高い値段を押しつけられたのだから、農民のなかには塩が買えず、淡食(たんしょく)といって、食物に味つけできないものさえいたという。

民衆は安い塩をのぞんだ。

こうしてあらわれたのが、塩の闇商人であった。

闇商人は官憲の目をかすめながら、各地に行商した。

そして民衆によろこばれた。

そのような闇商人のひとりに黄巣があり、また王仙芝(おうせんし)がいた。

ところが、闇の塩がたくさん出まわると、それだけ専売の塩が売れなくなる。

国の収入に大きな穴をおけることになる。

そこで唐朝は、地方の官憲に命じてきびしく取締まらせた。

官憲の目をかすめるのは、容易なことではない。

また盗賊などにおそわれて、運搬中の塩を掠奪(りゃくだつ)される危険もあった。

そのため闇商人は個人では行動しない。

ときには官憲に抵抗し、また盗賊を追いはらうために、武装し徒党を組むことが多かった。

闇商人は、いわけ裏街道をあるくものである。

仲間としての意識でしっかりむすばれていなければならない。

ここでは儒教的な倫理よりも、任侠的な気風が必要であった。

黄巣が任侠をよろこんだというのも、徒党としての結びつきとかかわりのあることであった。

徒党をひきいる者として、たしかに任侠の気風はもとめられたし、かつ任侠の気風がつよい人物であったからこそ、黄巣は指導者となることができたのであった。

そのうえ黄巣が騎射などの武術に、たしなみがあったというのも、指導者にふさわしいことであった。

3 大乱おこる top

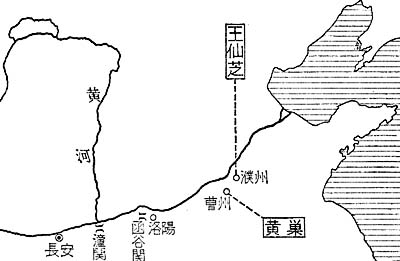

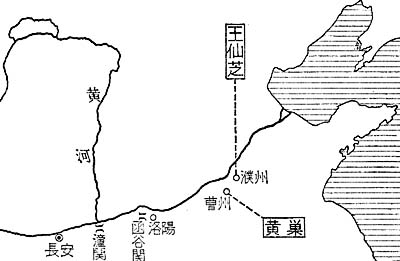

黄河は英語の「r」の筆記体の形「 」で、三度ほどするどくまがり、西から東へと流れている。 」で、三度ほどするどくまがり、西から東へと流れている。

その最後にまがるところの南には、潼関(どうかん)や函谷関(かんこくせき)があった。

これは唐の都の長安のまもりとされていたところである。

そこから東の地方は「関東」とよばれた。

黄巣や王仙芝の生まれ故郷も、闇塩を売りさばいたところも、この関東の地であった。

これまで山谷を流れてきた黄河は、この地点をすぎて、しばらくすると華北の大平野にはいって、急に流れがゆるやかになる。

そのため二年に一度といわれるほど、昔から決壊(けっかい)と氾濫(はんらん)をくりかえしてきた。

唐朝十八代目の皇帝たる僖宗(きそう)が、わずか十二歳で即位した(八七三)ころも、そうであった。

おまけに洪水に見舞われたかと思えば、その翌年は雨が降らず、ひでりとなった。

社会には不安がみなぎる。ほうっておけることではなかった。

中央のある役人は、つぎのような意見をさしだした。

「陛下は、はじめて政治にのぞまれようとされていますが、ふかく民のことを考えなければなりませぬ。

国に民がいるのは、草や木に根があるようなものでございます。……

臣のみるところによりますと、関東の一帯はたいへんな災害で、冬の麦は平年作の半分しかとれず、秋の収穫は皆無にひとしく、野菜の出来高も、いたって少ないありさまでございます。

まずしい者は蓬(よもぎ)を臼(うす)でひいて団子(だんご)をつくり、槐(えんじゅ)の葉をたくわえて食糧にしていると申します。

もうすこしひどくなれば、収拾できなくなりましょう。

いつもならば、収穫のよくない土地の住民をほかに移して、なんとか急場をしのぎますが、いまはどこもかしこも飢饉(ききん)なので、それもできません。

民は、ただ餓死するのを待つだけでございます。

税を免除するといいましても、民から取りたてるものがありません。

それなのに、州や県の役人は中央に税をおくるために、農民を笞(むち)で打っておどし、むりにも取りたてようとしております。

こうして農民は、家屋をこわされて持っていかれたり、庭の木を切られたり、それでもたりないものは、妻を働きに出したり、はては子どもを売ったりするほどであります。

しかし、こうして取りたてましても、地方の役人の酒代にかわってしまったりして、容易に国庫へは、はいってこないありさまです。

さらに正規の税ほか、べつの取りたてがあるのでございます。

ここで朝廷が救済策をうちださなければ、民は生きる術(すべ)がありませぬ。

未納分がありましても、どうかこれ以上は税の取りたてをすべてやめるよう、州や県に勅令をだしていただきたい。

また各地の国庫をひらいて、救済するようにしていただきたい。

春もふかまってくれば、菜の葉や木の芽もでてきますし、桑(くわ)の実もみのり、農民もそれを食べて、いくらかは息をつけましょう。

この数ヵ月間が、もっとも苦しいのでございます。

救済を急がねばなりませぬ。」 |

ひとたび飢饉におそわれたときにおちいる農民の悲惨さが、ここに語られている。

この意見にしたがって詔(みことのり)がだされたが、かけ声だけにおわって、実行はされなかった。

おまけに州や県の役人は、これほどの災害の実情を、中央に報告しようとはしなかった。

まともに報告すれば、役人としての成績に影響するし、昇進に関係してくるからであった。

飢饉なのに飢饉でないと報告したのだから、地方の役人はいつもと同じように税の取りたてをしようとした。

そうでなければ、これまた責任を問われることになるからであった。

こうして中央は、地方の実情をつかめない。

宮廷はいよいよ豪奢(ごうしゃ)な生活にあけくれて、その費用も莫大(ばくだい)なものであった。

うちつづいた飢饉でとくにいためつけられたのは、すこししか耕地を持たない自作農や、小作人であった。

彼らは生活を破壊されても、どこにも訴えていくところはなく、流民になるほかはなかった。

僖宗(きそう)が即位した翌年(八七四)になると、群盗が各地に蜂起(ほうき)する。

生活を破壊された農民たちの群れであった。

その力は、州県の兵がうちやぶられてしまうほどのものであった。

ところで人びとが、ときの支配に激しい怒りをいだいていたにしても、まずしい農民たちは一つの村落のなかで、外部とはほとんど交渉もなく暮らしていた人たちであった。

全般の状勢にもくらく、また蜂起は孤立的、分散的でもあった。

それを巨大な力にまで結集したのが、黄巣(こうそう)や王仙芝(おうせんし)と、その徒党である。

乾符(かんぷ)元年(八七四)、まず王仙芝が数千の衆をひきいて、飢饉にくるしむ関東の一角に蜂起した。

ついで黄巣も、数千を集めて合流する。

こうして日ごとに大きな勢力となり、数ヵ月のあいだに数万の大集団になった。

各地の群盗や流民が、ここに結集点をみいだし、参加していったからである。

黄巣や王仙芝や、これにしたがって闇塩の行商をしていた徒党は、ひろく各地をめぐって当時の社会状況にも通じていた。まして黄巣は、科挙の試験をうけたほどの知識人である。

したがって、社会の状況を分析するだけの能力をもっていたであろう。 |

|

反乱には知識分子も、多く参加していたのである。

これらの知識分子は、貴族礼会の身分制にさえぎられて、官界への進出をはばまれた人たちであった。

この点て、黄巣と共通する一面をもっていた。また黄巣の一族も加わっており、これらの人びとが集団の指導部を形成していた。

したがって指導部は、仲間的にせよ、血縁によるにせよ、多かれ少なかれ、私的な関係で結ばれていた。

4 黄巣の栄光 top

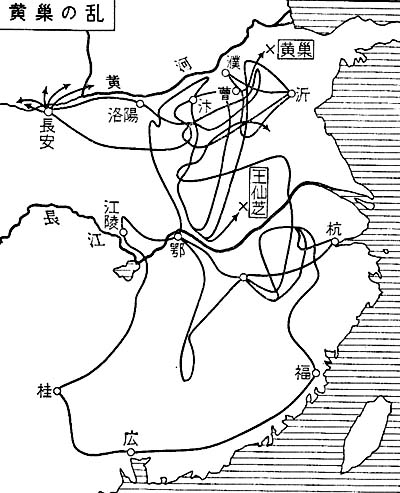

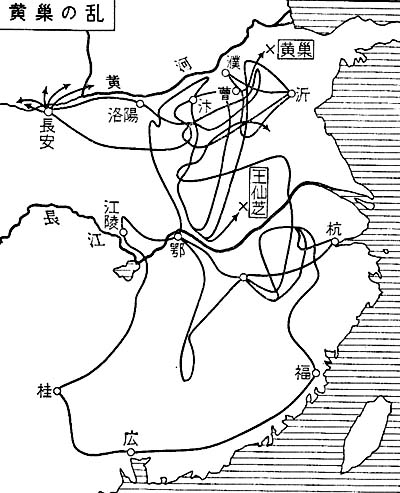

反乱はおこったが、彼らは一ヵ所にとどまって拠点をつくることはしなかった。

ゆくてに立ちはだかる節度使(せつどし)の軍をうちやぶり、あるいはその間隙(かんげき)をぬって、おどろくほど広い範囲をかけめぐった。

北は黄河から、南は広州にまでおよぶ地域で、四川(しせん)を除いて、ほとんど中国の全域にわたっていた。

とくに黄河と長江(揚子江)にはさまれた地域では、はげしく流動し、主な地域を一度通過したばかりではない。

おなじ都市をいくどか通ったこともあって、その足跡を地図にたどると、まるで蜘蛛(くも)の巣のようになる。

この地域は、そのころ経済的にもっとも発達して、農民の階層分化がいちじるしかった。

しかも飢饉がつづいたので、それだけ群盗がたくさんおこっていた。

集団は、これらの群盗を吸収しながら勢力を強めるため、はげしく流動したのであった。

やがて王仙芝は、反抗をやめて唐朝に降伏し、官職をうけようとする。

これらに反対した黄巣は袂(たもと)をわかち、反乱の集団は二分された。まもなく王仙芝は敗死する。

しかし反乱の勢力はくじけなかった。

王仙芝に属していた集団は黄巣集団に合流して、ふたたび一つに拮集された。

かくて唐朝からの攻撃をかわすため、長江をわたって各地に転戦しつつ南下をつづける。

ついに、そのころ第一の貿易港であった広州の城外に達した。このころ反乱軍は数十万にふくれあがっていた。 |

|

ここで黄巣は唐朝に対し、生まれ故郷にほど近い鄲(うん)州の節度使を要求する。拒否された。

さらに広州の節度使を要求したが、はるかに低い官職しかあたえられなかった。

さればと広州へ総攻撃をかけ、わずか一日で陥落させた。

広州にはアラビア人やペルシア人など、貿易に従事する富裕(ふゆう)な外国人がたくさん居留していた。

その富裕さについては、事実にそぐわないことの喩(たとえ)として、痩(そう)人相撲(やせた角力とり)や肥大新婦(ふとった花嫁)とともに、窮波斯(貧困なペルシア人)という言葉が生まれたほどである。

このように貿易がさかんで、めずらしい品物がたくさん集荷されるゆえに、こうした重要な港を賊の手にわたすことでできないといって、黄巣の要求も拒否されたのであった。

アラビア人の記録によると、反乱軍によって居留の外国人十二万が殺害され、中国の特産たる絹の輸出も一時とまったという。

任官の要求を拒否された黄巣と指導部の怒りが、ここにあらわれただけではない。

集団の大部分を占める貧しい人びとの、富裕な外国人に対する反感もこめられていた。

しかし反乱軍は、広州にもながくはとどまらなかった。

唐朝や藩鎮軍との苦しい多くの戦いを切りぬけて、はるばる広州までやってきたものの、なれない気候のため十人のうち三〜四人は熱病にたおれてしまった。

故郷を遠くはなれた人びとが、北に帰りたいと望むのは当然であった。

黄巣もこれにしたがい、八七九年の冬、広州をあとにして北上する。

反乱軍は、ふたたびめざましい活動をつづけていった。

おりから年号は「廣明(こうめい)」とあらためられた(八八〇)。

これは「唐」の字のなかみをとって、かわりに「黄」の宇を入れ、そのおかげで天下が「明」るくなる前兆だ、という者があらわれた。

黄巣の意気、いよいよさかんである。

この年の暮れには潼関をやぶって、反乱軍の白旗は長安の近郊にはためいた。

このとき集団は六十万になっていた。

都をまもるのは、皇帝に直属する神策軍である。

ところが、この兵士には、長安に住む富豪の子弟が多かった。

宦官(かんがん)や高官にわいろをおくって、軍籍に入れてもらったわけである。

富豪たちは、子弟を軍籍に入れることによって税をのがれようとしたのであった。

だから兵士とはいっても、形だけのものである。

きらびやかな服装をして馬にのり、都大路をわがもの顔に走りまわるばかり、戦闘の訓練などほとんど受けていなかった。

いざ出陣となると、恐怖のため親子で泣きさけび、はては金の力で貧乏人や病人までやとって、かわってもらうありさまである。

これでは長安を目の前にして士気あがる反乱軍に立ち向かえるわけはなかった。

僖宗は兵士五百人に守られて、こっそり長安をぬけだし、四川(しせん)の成都をめざして落ちのびていった。

反乱軍が抵抗らしい抵抗もうけず、長安に入城したとき、一つの布告がだされた。

黄王が兵をおこしたのは、もともと庶民のためである。李家(唐の帝室)のように、汝(なんじ)らを愛さないわけはない。

汝らは安心して家におるがよい。 |

この布告からみれば、反乱軍は明らかに民衆の立場にたっていた。

たしかに入城ののちは、まずしい人をみれば施(ほどこ)しをし、金もちの商人をおそい、もっとも役人をにくんで、見つけしだい殺している。

このような行動は、荒々しくはあったが、ときの政治に生活を破壊されたものの、怒りの深さを示すものであった。

いまや黄巣は皇帝の位につく。国を大斉と号し、年号を金統とさだめて、国づくりにかかった。

しかし国の支配機構となれば、それまでの狭い私的な関係だけでは、処理できるものではない。

高官は除外したが、投降してきた唐の中下級の官史をそのまま官職につけ、支配機構は唐朝のものを模倣(もほう)した。

これでは唐朝の再現にすぎない。反乱に参加した貧しい人びとは、唐朝の打倒こそを目ざしてきたのである。

さて反乱軍が流動をやめて長安におちつくと、かえって唐朝側を立ち直らせてしまった。

もはや反乱軍から、すばらしい機動力で攻撃をうけないですむとなると、藩鎮は成都の僖宗の命令をうけて、反乱勢力を打倒しようとしてきた。

こうして長安の付近は戦場となり、それを避けて農民が山谷にたてこもる。

やがて反乱軍は食糧にもこまるようになった。戦況は一進一退をつづけていた。

反乱側の有力メンバーたる朱温(しゅおん)が、唐朝に寝がえったのは、こうしたときであった。

5 唐朝の落日 top

朱温は幼くして父に死にわかれ、母や二人の兄といっしょに、ある地主の家に住みこみで働いていた。

やがて二十歳をこしたころ、すぐ上の兄とその家をとびだし、黄巣の軍に加わる。兄は広州攻撃のとき戦死したが、朱温はしだいに頭角をあらわし、いつのまにか指導者の一人にのしあがった。

朱温は貧民の意識というより、うだつのあがらない生活からぬけだすため、反乱に加わったのである。

いわば出世を反乱にかけていたといってよい。

この朱温が、中和二年(八八二)、唐朝にくだった。僖宗は大いによろこんで、これに全忠という名をたまわった。

よって、これから朱全忠ととなえる。

いまや朱全忠は、反乱を打倒するための一方の大将とされ、翌年には汴(べん)州(開封)の節度使に任ぜられた。

朱全忠の寝がえりは、「黄巣の兵、なお強し」といわれながらも、やはり反乱軍にとって痛手であった。

つづいて、いまの山西の地に勢力をふるっていた李克用(りこくよう)も、討伐軍にくわわる。

李克用の出身は沙陀(しゃだ)族で、トルコ系の人であった。

それが唐朝から河東節度使に任ぜられ、この地方を支配していたのである。

配下の全軍は黒ずくめの装束をつけ、「鴉軍(あぐん)」(カラス部隊)とよばれた。

遊牧民の習性をたもっていて、すこぶる精鋭であった。それが唐朝のがわに立つ。

反乱軍は、形勢ますます不利となった。

中和三年(八八三)四月、十五万の反乱軍は、黄巣にひきいられて、整然と撒退した。

長安を占拠すること、三年半であった。

かわって討伐軍が入城する。掠奪と放火をほしいままにし、壮麗な唐朝の宮殿は、このとき灰燼(かいじん)に帰した。

黄巣にとって、関東こそ蜂起の地である。

しかし、いまや関東にも安住の場所はなかった。

不幸にも関東はまたもや飢饉で、食糧さえ十分に手に入れることができない。

討伐軍の追撃はいよいよはげしく、反乱軍は壊滅して、黄巣は泰山(たいざん)の谷間で自殺した。

十年にわたった大乱は、こうして挫折(ざせつ)したのである。

中和四年(八八四)六月のことであった。

黄巣はその死後、講談のなかで民衆に語られただけではない。

乱に敗れたのちも、生きていると語りつたえられていた。

洛陽(らくよう)では僧形(そうぎょう)の黄巣をみかけたともいう。

江南の明州(いまの寧波)にうつって、そこの山中に住み、死後には墓がたてられて、毎年まつりが行われたともいう。

また湖南の柳州(りゅうしゅう)には、南宋のころまで黄巣廟(びょう)があったという。

また福建では、宋代に、ある深山の地下の蔵からたくさんの宝物がみつかったが、これは黄巣がかくしておいたものだ、といわれた。

広い地域にわたって、黄巣は民衆のなかに生きつづけたのであった。

黄巣が死んだ翌年、僖宗は長安に帰ったが、その支配のおよぶ範囲は長安を中心に、反乱軍の影響をこうむらなかった地域に限られていた。

もはや唐朝は、地方政権に転落してしまったのであった。

その地域にしても、節度使となったのはおもに神策軍の武将で、貴族や官僚はほとんど見あたらない。

そのほかの藩鎮では大乱を機会に、兵士たちが中央から派遣されてくる節度使を拒否した。

こうして五十あまりあった藩鎮の大部分では、兵士の支持をとりつけて、反乱軍や群盗あがり、または藩鎮の将士など、さまざまの出身のものが節度使となっていった。

なかにはろくに読み書きのできないものさえいた。

科挙をめざす知識人は、これらの節度使につかえ、得意の筆をつかって文書づくりや藩鎮事務をとる存在となった。

もはや藩鎮は、中央に税をおくろうとはせず、それぞれ自立の傾向をみせていた。

世の中は大きく変わってきた。

貴族や官僚は地方統治の座から迫いはらわれた。

挫折(ざせつ)したとはいえ、金色の蝦蟆(がま)が目をむいたら、天下はひっくりかえったのであった。

しかし金色の蝦蟆にしたがって、天下をひっくりかえす力を発揮した貧しい民衆は、むくいられることがなかったのである。

新しい世の中となって、権力という果実をつかみとったのは、藩鎮の武人たちてあった。

地方の藩鎮が、唐朝の支配をはなれて自立しつつあったとき、中央では貴族や官僚と宦官との間に、勢力あらそいがつづいていた。

もともと宦官は宮廷の私用人であって、政治に口を出すべきものではない。

しかし神策軍の指揮権をにぎったのちは、政治に強い発言力をもつようになっていた。

穆宗(ぼくそう=十二代)から、僖宗のつぎの昭宗(十九代)までの八人の皇帝のうち、七人は宦官に擁立されて帝位についた。

そのため「門生天子」などといわれたほどであった。

科挙の試験官が座主といわれたのに対し、その合格者のことを門生という。

つまり宦官の目がねにかなって、引きたてられた天子だ、というわけである。

大乱ののち、中央にしかいられなくなってしまうと、かえって貴族官僚と宦官の争いは激しくなっていった。

しかし結局はコップのなかの争いであった。

藩鎮が自立して、唐朝の財政は極度に不如意となる。

いまや神策軍の兵士五万四千の給与にも差しつかえると、兵士のあいたに不隠の動きがでてきた。

神策軍の兵士とて、傭兵(ようへい)の性格をもつことにかわりはなかったのである。

そうしたところにつけこんで、節度使が中央の政界に介入してきた。

こうなると、中央の政局さえ、節度使によって左右されるにいたる。

節度使のなかで、とくに力を強くしてきたのが、汴(べん)州による朱全忠と、大乱の討伐にもっとも功績のあった河東節度使の李克用であった。

政局の焦点は、長安をふくめて、中原(ちゅうげん)といわれる地方(黄河の中〜下流域)にあったが、そこが二人の実力者の対立をめぐってゆれ動いた。

しかしなお唐朝は、しばらくつづいた。

中央の政局に介入した節度使も、輝かしい歴史をもつ唐の帝室の権威をかりて、天下に号令しようとしたからであった。

僖宗のあとをついた昭宗は、長安にほど近い二、三の節度使の間をたらいまわしにされたのち、最後に朱全忠の掌中に帰した。

住みこみの雇い人、反乱軍の幹部、そして節度使と、三段とびをしてきた朱全忠は、今や皇帝の座をねらうにいたる。

もはや朱全忠にとって、皇帝の権威に寄生しながら政治に口をだす宦官は、邪魔な存在であり、無用のものであった。

朱全忠は宮廷をおそって、数百人の宮官を、いっきょに殺してしまった。

それが天復三年(九〇三)のことである。

翌年には、昭宗をも殺し、その子の哀帝を十三歳で皇帝に立てた。

もちろん名ばかりの皇帝であった。

さらに朱全忠は、貴族や高官に魔の手をのばしてゆく。彼らは実際の権力もないくせに、家柄と教養をほこっていた。

昭宗を殺害した翌年(九〇五)、朱全忠はおもだった貴族や高官の三十余人を、黄河の岸に集めて、皆殺しにした。

あげくのはてに、その屍体をことごとく黄河の濁流に投げいれた。

「この連中は、いつも清流といっていばっているから、黄河に投じて濁流にしてしまえ。」

側近の一人の、そういう意見にしたがったものであった。

この側近も、黄巣とおなじく、科挙をうけて不合格となった知識分子である。

みずからを清流(上流階級)といって自負していた貴族は、庶民を濁流とでも考えていたのであろう。

あふれでる黄河の濁流に生活を破壊された農民に、なんら救いの手もさしのべなかった清流が、いまや濁流におし流されることになった。

貴族は完全に没落し、庶民の出身者が権力をにぎる時代となったのである。

これは、その象徴的な事件であった。

それから二年後の天祐四年(九〇七)四月、朱全忠は哀帝から帝位をゆずりうけた。

じっさいは朱全忠が力づくで、哀帝から帝位をうばったのである。

三百年ちかくもつづいた唐朝は、ここに滅亡した。

朱全忠は皇帝となって、国号を「梁(りょう)」と袮した。世に「後梁(こうりょう)」という。

しかし李克用をはじめとして、各地にいる強力な節度使は、それぞれ自立への道をあゆんでいる。

昔の唐朝のような統一は、思いもよらぬありさまであった。

top

**************************************** |