|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11 12

13

10�@�僂���S��

�@�@�@�@1�@�����ɂނ����

top

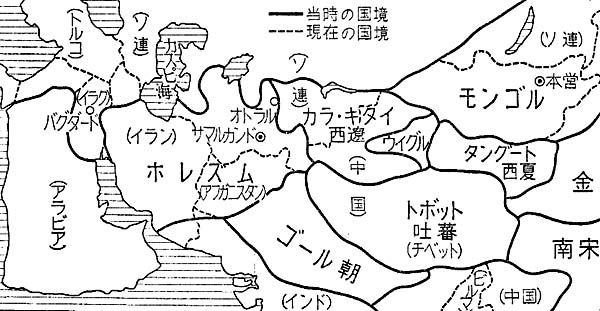

�@�S�����S���̑劾�ƂȂ����`���M�X���̑O�ɂ́A���т����������܂�Ă����B

�@����̓����S���̂��̂����ł͂Ȃ������B

�@�͂邩�����̃C������A���r�A�̎Y���܂ł��A�`���M�X���̂��ƂցA�͂��т��܂�Ă����̂ł���B

�@���������������̂߂��炵���i���������炵�A�������̂ӂ����ȕ�����������Ă����̂́A�����A�W�A�i����j���痈���E�C�O���l�ł������B

�@�E�C�O���l�̑����́A�C�X�������k�ł���B

�@�����ăC�X�������k�́A���A�W�A���烈�[���b�p�ƃA�t���J�̈ꕔ�ɂ������i�n���C���߂����āj�A�T���Z���鍑�Ƃ����鍑���������������B

�@���ꂪ�����I����㐢�I�ɂ����Ă̂����i����j�ł���B

�@���̌�A�鍑�̐����͂��Ƃ낦������ǂ��A�C�X�������k�̈ӋC�͂Ȃ�������ł������B

�@���̈ꕔ�͑����ƂȂ�A���N�_�ɂ̂��āA�͂�铌���ւ����ނ��A���Ղ������Ȃ����B

�@�C�X�����̑����́A�����A�W�A���ւāA���Ă̍��ւ͂���A���ꂩ�璆������S���A�ɒB�����B

�@�����S���A�ɂ����āA�܂������̐l�ɐڂ����̂́A�i�C�}����P���C�g�̒n�ł���B

�@�����ăi�C�}����P���C�g�̍����h���Ă����̂��A�����̕���������������肢��Ă�������ł������A

�@�`���M�X���́A�����̂����������������������͂ɂ��邽�߂ɂ́A���������C�X�����̏��l�𗘗p���邱�Ƃ��K�v���ƍl�����B

�@�E�C�O���l�������āA���������ƁA�Ђ낢�m���ƁA�������Č��Ղ̗��v�Ƃ��A��������ɓ��悤�Ƃ����̂ł���B

�@�C�X�����̏��l�ɂƂ��Ă��A�`���M�X���̕��͂ɂ���邱�Ƃ́A��ʂ̈��S�̂��߂ɕ֗��Ȃ��Ƃł������B

�@�R���̗͂ƁA���l�̗͂Ƃ����т����Ƃ��A�����ɂ͐����̂����ł��A�o�ς̂����ł��A�傫�Ȕ��W������悤�B�܂����������S���̍��͂́A������傢�ɔ��W���Ă䂭�B

�@���Đ��Ă̍��́A�����S���̐���ɂ���B

�@�`�x�b�g�n�̃^���O�[�g�l���A�\���I�̖��Ɍ��Ă����ł���B

�@�܂������S���̓���́A���̒鍑�ł���B

�@�`���M�X���́A�����̍��̂悤�����A�E�C�O���l�ɂ����˂��B

�@�����̍��Ɖ������Ă����E�C�O���l�́A���̍����̎�������܂��܂ƕ����B

�@�������������S���A�ɋ��������́A���̍����������ɂ����Ă��Ă��A�����������W�͖]�܂�Ȃ��B

�@�����͗V�q�̓y�n�ł����āA���Y�ɂ����肪����B

�@���������č��͂��̂����Ƃ���ɂ́A���Ղɂ���ĕ�������肱�܂˂Ȃ�Ȃ��B

�@���Ղ��ł��Ȃ��Ƃ��́A���D����B

�@�����S�����琼���ނ��A�����A�W�A�A���Ȃ킿����ł����āA�ނ�������̓����f�Ղ̃��[�g�ł���B

�@����ނ��A�䂽���Ȓ����̒n���Ђ낪���Ă���B�ǂ���ɐi��ł��A����͓����悤�B�����������̉����������Ƃ��ɂ́A��������ɗ͂��̂��āA�����������Ă��܂��B

�@���������ă����S���A�̍��́A�ǂ����Ă������Ƒ���˂Ȃ�Ȃ������B

�@���Ă���̍���ɒʂ����`���M�X���́A�������ɉ����̏������͂��߂�B

�@�����S���̓�����Ȃ��Ƃ��Ă���O�N�̌�A���Ȃ킿���Z��N�A��R�͐��Ă̍��s�i���c�j�������B

�@�@�@�@2�@���ĂցA���� top

�@�u�`���M�X���̖����������āA���͂�����Ă����B

�@���܁A�З��i�݂��j��������A�݂����炱���܂ŗ����āA�З�������ꂽ�B

�@������āA���^���O�[�g�̖��i���āj�́A���̉E�̎�ƂȂ��ė͂�Y���悤�B

�@�������A���͓����ʏZ�n�����i��Z�́j�A�z�����邠����̂ł���B

�@���i�Ƃ��j�ƂȂ��Ă��A���₢�o���ɂ����ނ��Ƃ��A����ǂ��킢�����������Ƃ��A�ǂ������Ƃ͂ł��ʁB

�@�����������Ƃ͂ł��ʁB

�@�`���M�X����A��������A���^���O�[�g�̖��́A��������̃��N�_���o���āA���Ă܂낤�B

�@�т̎���D��Ȃ��āA�����i������́j�Ƃ��Ă��Ă܂낤�B

�@���i�����j���̑���Ȃ炵�āA���߂āA���̂Ȃ��̗ǂ����̂��������邱�Ƃɂ��悤�B�v

�@���ĂƂāA�ߋ���S�N�]����������ق��������ł���B

�@�͂�������R��������ǂ��A���s�������܂�A���U�߂ɂ����Ă͂ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�@�����́A�����������A�݂����̂��������邱�Ƃ���āA�~�������B

�@�`���M�X���́A�ǂ����Ƃ��ł��ʂقǂ̃��N�_��������ă����S���̖{�y�ɊM�{�i��������j�����B

�@���āA���̂��́A���̒鍑�ł���B

�@���i����j�����́A�����S���̖����ɂƂ��Ă��A�`���M�X���ɂƂ��Ă��A�����ނ�������̏h�G�ł������B

�@�킢���������邽�߂̖����́A���Ȃ���Ă���B

�@���Q�̂������������ǂނ̂��A�ƌ����āA�`���M�X���͎m�C���ە������B

�@�������Ĉ����N�A�`���M�X���́A���̎l�q���Ƃ��Ȃ��A��R���Ђ����ē쉺�����B

�@���̍��s�i���s�A���܂̖k���j���U�߂��Ă����A���ɋ��̍c�邪�~����\�����ꂽ�̂́A�l�N�ڂ̏t�̂��Ƃł������B

�@���̍c��̓`���M�X���ɑ��āA����⌦��̂ق��A�c�����������A�O�瓪�̔n��B

�@���̏���������āA�`���M�X���͌R���܂Ƃ߁A�k�ֈ����������B

�@�����S���ɂƂ��āA���s���U����������A��������̍��������邱�Ƃ��d�v�A�ƍl�����̂ł������B

�@�Ƃ���ŋ����ł́A�����S���R�������Ă��܂��ƁA�������ɍ��s��汴�i�ׂ�j���i�J���j�ւ������B

�@���s�i�k���j�ł́A�����S���R���ӂ�������Ȃ�����ł���B

�@�`���M�X���͓{�����B

�@�J�s�����̂́A�a�c����Ԃ��Đ킢���Â��邽�߁A�ƍl�����B

�@�ӂ����ё�R����B

�@���������ܔN�܌��A�����S���R�͒��s�����Ƃ����ꂽ�B

�@���͂���k���̒n��т��A���Ƃ��Ƃ������S���̕��n�ɂӂ݂ɂ���ꂽ�B

�@��x�ڂ̉����ł����Ƃ���������A���т��������B

�@���������ɂ��܂��ċM�d�Ȃ��̂��A���̂��т̉����̓`���M�X���ɂ����炵���B

�@����́A���s���ď邵�Ă����ЂƂ�̐N�ł������B

�@�N�͓�\�Z�A����ł��Ď��i����Ԃ����j�̎O�����͂��߁A������w�ɒʂ��Ă���B

�@���X����̋��i�������j�A�傫�ȓ��A�����Ē���������陁A���łɘV���̕����������B

�@�N�̖��́A�뗥�^���i���������j�B���̐�����킩��悤�ɁA�_�O�i�������Ɂj�鎺�̈ꑰ�ł���B

�@�ɂ��ق��A���̈�Ƃ͋����ɂ����č����ƂȂ����B

�@�^�ނ��܂��A���̊����Ƃ��Ē��s�ɂ����̂ł���B

�@����������悹�āA�`���M�X���͌������B

�@�u�ɂƋ��Ƃ́A�w�G�̊Ԃ��炾�B�킵�́A���܋���j��A���̂������������Ă�������B�v

�@����Ƒ^�ނ́A���������������A�傫�Ȑ��œ������B

�@�u���̑c����A���̕����A�݂ȋ��̒���Ɏd���Ă��܂����B

�@�ЂƂ��ѐb���ƂȂ�������ɂ́A�ǂ����ē�S���������āA��N�ɂ����������������Ƃ��ł��܂��傤��B�v

�@�`���M�X���́A���̓�������������C�ɂ����Ă��܂����B

�@�̑�ȉp�Y�́A�������ɐN�̐l���Ɗw�������ʂ����̂ł���B

�@������A�`���M�X���͑^�ނ��Ȃ������E�ɂ����A���̐����̑��k�����ĂƂ����̂ł������B

�@�@�@�@3�@�吼�� top

�@�`���M�X�������̒��s�ɂƂǂ܂��Ă���Ƃ��i����Z�j�A�͂�鐼�A�W�A����z���Y�������̎g�߂�����Ă����B

�@��������������`���M�X���́A�������B

�@�u�킵�͓����̎x�z�҂ƂȂ�B

�@�����͐����̎x�z�҂ƂȂ�A�������ɘa���ƗF�D���������āA���l���������R�ɉ����ł���悤�ɂ��悤�B�v

�@�����S���ɂƂ��āA�蒅�̖��ɋ��߂���̂́A���̖L���ȕ����ł���B

�@�ق��������̕�����������Ȃ�A���̂�Ő푈������ɋy�Ȃ��B

�@�܂��ė̓y�����悤�Ƃ͎v��Ȃ��B

�@�s�s��c���͂����炠���Ă��A�n��r����q���邱�Ƃ��ł��Ȃ�����ł���B

�@�����Ő����̕��������邽�߂ɁA�ʏ��H���m�ۂ��悤�Ƃ����̂ł������B

|

|

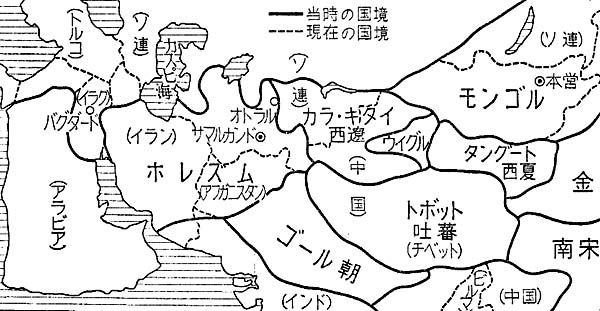

�@�z���Y�������́A�����A�W�A�̐����i���܂̓\�A�́j�����C�����A�A�t�K�j�X�^���ɂ܂�����卑�ł���B

�@���̉��Ƃ̓g���R�l�ŁA�\�ꐢ�I�̌㔼���琼�A�W�A�ɂ����ēƗ��̉������������A�͂��ӂ���Ă������̂ł���B

�@������ʂ̗v�H���߂āA�����̑������f�Ղɏ]�����Ă����B

�@�`���M�X���������ւ̉�������A��ƁA�z���Y���Ɏg�߂����������B

�@�������n�}�b�h�́A���̒�Ăɂ������A�a��������B

�@�Â��ă����S������́A�������h�����ꂽ�B

�@�l�S�\�l�̑啔���ŁA���ׂăC�X�������k�ł������B

�@�ܕS���̃��N�_�ɂ́A����⌦���͂��߁A�����̕��i�����ڂ���Ă����B

�@������ɑ������A�����̒��̃I�g�����ɒ������Ƃ���A�m���̖��߂ɂ���đS�����}�����ꂽ�B

�@�X�p�C�Ƃ݂Ƃ߂��A���i�͖v�����ꂽ��ɁA���Ƃ��Ƃ��E���ꂵ�܂����̂ł���B

�@�`���M�X���͓{�����B�܂��Ȃ����ē{�����B����ł��z���Y���͑卑�ł���B

�@���a�̂����Ɏ������������悤�Ɗ�����������A�R�c�̎g�҂����킵���B

�@�Ƃ��낪�A���x�̎g�҂������A���邢�͎E����A���邢�̓q�Q�������Ēǂ��������ꂽ�B

�@�C�X�������k�ɂƂ��āA�q�Q�͌��Ђ̕\���Ȃ̂ł���B

�@�`���M�X���ɂƂ��Ă��A���̏�Ȃ����J�ł������B

�@����A����ɂ��܂��āA�������ނ��Ԗf�Ղ��A���͂���҂ł��Ȃ����Ƃ����炩�ƂȂ����̂ł���B

�@���̏�́A���͂ɂ���������ق��ɁA���͂Ȃ��ł��낤�B

�@���Ƀ`���M�X���́A���������ӂ����B�Ƃ��Ɉ��ꔪ�N�ł������B

�@�Ƃ���Ń����S������z���Y���Ɏ���r���ɂ́A�J���E�L�^�C�i���Ɂj�̍�������B

�@�_�O�̉�������뗥����i�^�[�V�j���A�������Ă��i�����j�ȗ��A���̎q������X�̃O���J���i�c��j�ƂȂ��Ă����B

�@������Ƀ`���M�X�����i�C�}�������ق�ڂ���A���̉��q�N�`�����N�͐��֓����āA���̃J���E�L�^�C�̍��ւ͂������B

�@�@�q�i���j�ɂ������N�`�����N�́A�Ђ����ɐ��͂������킦�āA���ɃO���J���̈ʂ������Ɏ����i�����j�B

�@�J���E�L�^�C�́A�����Ƀi�C�}���̎c�}�̍��Ɖ������̂ł������B

�@�z���Y���ւ̉����ɂ����������i���ꔪ�j�A�`���M�X���͓̌R���A�܂��J���E�L�^�C�w�i�߂��B

�@���łɃN�`�����N�́A�����������˂��������A��������Z���̐M�]�������Ȃ��Ă����B

�@�J���E�L�^�C�̏Z���ɂ́A�C�X�������k�������B

�@�Ƃ��낪�N�`�����N�͕�����M�āA�C�X�������k�𔗊Q�����̂ł���B

�@����ɑ��ă����S���R�͂��т����R�����܂����āA�Z���Ɋ�Q�����킦���A���̐M�ɂ�����ӂ�Ȃ������B

�@����ă����S���R�́A�C�X�������k�������҂Ƃ��Ăނ�����ꂽ�B

�@�����ď��s�͖��炩�ł���B

�@�N�`�����N�͔s������r���ŎE����A�����܂��J���E�L�^�C�̓����S���R�ɕ��肳�ꂽ�B

�@���܂���ւ̒n�Ȃ炵�͐������B

�@�`���M�X���͐��Ăɑ��āA�R���o�����Ƃ����߂��B

�@���������ẮA�����āu�E�̎�ƂȂ낤�v�Ƃ��������܂���Ȃ������B

�@����̓`���M�X����{�点�����A�����������Ă̓G�̓z���Y���ł���B

�@���Ăɂ��Ă̏��u�́A���Ƃ܂킵�ɂ���ق��͂Ȃ������B

�@�@�@�@4�@��鍑�̌��� top

|

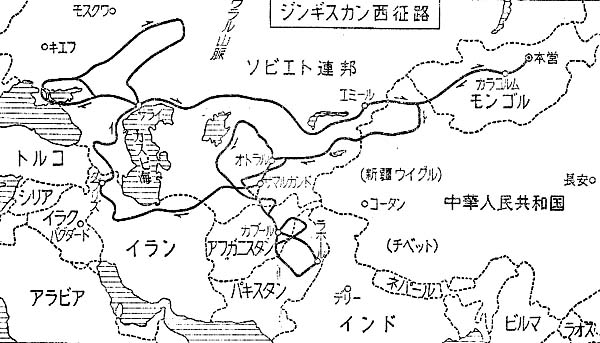

���݂̒n���ɂ��W���M�X�J����5�N�Ԃɂ킽�鐼���H

|

�@�����N�Z���A���悢���R�͐i�������B

�@�����͏\�ܖ������\���ɂ��B�����A�ƍl������B

�@�`���M�X�����A���̎l�q���A���ׂČR�w�ɂ�Ȃ����B

�@�ނ������z���Y���̌R�́A���̂����ł̓����S���R�����D���ł���B

�@�����������͂Ɍ����Ă����B

�@������˂��āA�����S���̋R�n�����́A�ꎅ�݂���ʌR���̂��ƂɁA���̂��Ƃ��z���Y���̗̓��ɋ삯�Ă������B

�@�܂��I�g�����̏���U�߂�B

�@�I�g�����̍U�h�́A�͂����������B�����S���ɂƂ��ẮA����݂̒��ł���B

�@�镺���K���ɂ����������B

�@�������Đ������A�I�g�����ł͖���A�⊢�𓊂��Ăӂ������B

�@�i�ߊ��͕߂����A�����ă����S���̑������݂Ȃ��낵�ɂ����Ƃ��āA�Ƃ���������ڂƎ��Ƃɂ��������܂ꂽ�B��R�����Z���́A���Ƃ��Ƃ��E���ꂽ�B

�@���̊ԂɁA�����S���{�R�̓z���Y���̎�s�A�T�}���J���h�ɂނ����Ă����B

�@���̒ʂ�݂��̏�s�́A�����͂�����U�߂��Ă�ꂽ�B

�@�~������ƁA���̂ݒ��̂܂܂ŏ�O�ɋ��邱�Ƃ𖽂���ꂽ�B

�@����ɂƂǂ܂����҂͎E����A����������͗��D���ꂽ�B

�@�o�����Ă����N�A�킸���ܓ��Ԃ̍U���ŃT�}���J���h�͊ח������B

�@����ȃC�X�����̎��@��A���s�ȋ{�a�A�����ē@��̌����Ȃ���������ł������B

�@�����������S���R�ɂƂ��Ă͉��̉��l���݂Ƃ߂��Ȃ��B�Ƃ͏Ă���A����͒D��ꂽ�B

�@���łɍ������n�}���h�́A���s���瓦�������Ă���B

�@�̓���]�X�Ƃ������A�l���̐M���͂����Ȃ��A�����S���R�̒nj����}�ł������B

�@���ɐg�̂����ǂ�����Ȃ��Ȃ��āA�J�X�s�C��̏����ɂ̂���A�����ŗJ��̂����ɁA���т��������i����Z�N�̖��Ƃ����j�B

�@�����������S���R�̐i���́A����邱�Ƃ�m��ʂ悤�ɁA�Â���ꂽ�B

�@����̓C�����ɁA����͓샍�V�A���߂����Đi�݁A�����ă`���M�X���̖{���̓A�t�K�j�X�^���ɐi�B

�@�����͈���㋍����ܔN�Ԃ̒����ɂ킽��B

�@���̊ԁA�����S���R�͎���Ƃ���̏�s���̂��A�����̍���𗩒D����ƁA���ׂĊD�ɂ����B

�@�Ăނ�������s�̏Z���́A���Ƃ��Ƃ��E���ꂽ�B

�@�����̓������ɂ��������l�X�́A�����S���R�������̂悤�ɂ����ꂽ�B

�@�����������Ƃ���A�����S���́u�c�s�i���Ⴍ�j�v�Ɓu�؍s�v�Ƃ��A�Ђ낭�ƂȂ����Ă����B

�@�������ɍ����̖ڂ��猩��Ȃ�A�����S���R�͎c�s�ł��������A�؍s�̂�������������A�Ƃ�����ł��낤�B

�@�������A�����S���R�̂悤�ȋR�n�����̉����ɂ����ẮA������݂�����邱�Ƃ��A�����������낵�������B

�@�Ƃ����āA�~���������̂��A�ߗ��Ƃ��Ă₵�Ȃ��]�͂��Ȃ��B

�@�����̂悤�ȉ����𐬌����邽�߂ɂ́A�Ăނ����͂̂���Z�����݂Ȃ��낵�ɂ��邱�Ƃ��A������̎�i�ł������B

�@����̐푈�ɂ�����悤�ȏZ���݂̂Ȃ��낵�Ƃ́A�����������̂ł���B

�@�����s���Ă���ŏ��p�ƁA��������ɍl���邱�Ƃ́A�܂������Ă���B

�@�����S���R�́A�����������̂̂Ȃ��ł��A�Z�p���������҂́A�E���Ȃ������B

�@�T�}���J���h�ł��A�O���l���̍H�|�Ƃ�E�l���A���̂����������āA�����S���{��ɂ������Ă���B

�@���̋Z�p�������A��������p�����̂ł���B

�@�L�\�Ȏ҂́A���ׂėp����Ƃ����̂��A�`���M�X���̕��j�ł������B

�@����䂦�ɁA�����ɂ������ẮA�C�X�����̏��l�������A���͂�ɂ��܂Ȃ������B

�@����A�C�X�������l�Ƃނ����Ƃ��A�Ȃ��������𐬌������������͂Ƃ�������ł��낤�B

�@�U��̂Ƃ��ɂ́A�V�����ΖC��p���A�Ζ��܂ł��g���Ă��邪�A�������C�X�����̏��l��ʂ��Ă����炳�ꂽ���̂ɈႢ�Ȃ������B

�@�C���h�ւ̉��������������A�`���M�X���͈���O�N�̉Ă���~���A�T�}���J���h�ʼn߂������B

�@�����ē�l�N�̏t�A���悢�擌���A�҂̓r�ɂ��B

�@�������Ĉ���ܔN�A�`���M�X���̓����S���̖{�c�ɋA������B

|

�@�l�l�̎q�̂����A�O�l�͕��ƂƂ��ɋA�������A���j�̃W���`�͓샍�V�A�̃L�v�`���N�����ɂƂǂ܂����B

�@�剓���������ƁA�`���M�X���͐V�����̓y���A���̎q�ǂ������ɂ��������B

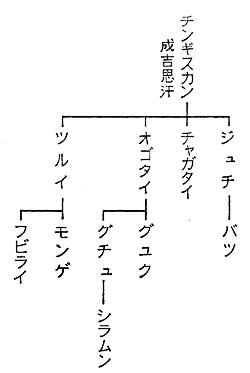

�@�������Č��Ă�ꂽ�̂��A�W���`�̍��i�W���`�E�E���X�j�A�`���K�^�C�̍��i�`���K�^�C�E�E���X�j�A�I�S�^�C�̍��i�I�S�^�C�E�E���X�j�ł���B

�@�����S���̖{�y�͖��q�c���C�̂��߂Ɏc���ꂽ�B

�@�����S���ł͖��q�����̏K�킵�ł���A�`���M�X���̏��̂̓c���C�����ׂ����́A�ƍl����ꂽ�̂ł���B

�@�W���`�́A���̂܂��̂ɂ��ă����S���ɂ͋A�炸�A�܂��Ȃ������i����Z�N�Ƃ��N�Ƃ������j�B

�@�W���`�̂��Ƃ́A���̒��q�̃o�c�i���s�j�������B

�@�@�@�@5�@�����͗����� top

�@�`���M�X���́A�吼���̂ނ����₷�Ђ܂��Ȃ��A�����������N�i����܁j�̏H�ɂ́A���̉����ɏo�w�����B

�@�����ɖ��߂ɂ��ނ������Ă̍������邽�߂̂��̂ł������B

�@�����Đ��Ă̐����́A���̒鍑�����S�ɋ��������邽�߂ɂ��A�K�v�ƍl����ꂽ����ł���B

�@�������s���o�̉p�Y���A���łɘZ�\�������Ă����i�N��ɂ͐�������j�B

�@���̔N�̓~�ɂ́A��̂��Ȃ��ɗ��n���ď������B

�@���E�̐l�����̓J���̐g���Ă��āA�ЂƂ܂��P�ނ��邱�Ƃɂ��߂����A�`���M�X���͏��m���Ȃ������B

�@�����܂ł��R��i�߂邱�Ƃ𖽂����̂ł���B

�@�U���͂Â���ꂽ�B

�@���O�Z�N���痂�N�ɂ����āA�����S���R�́A���Ă̂͂�������R����Ԃ�Ȃ���A�₪�č��s�̋��c�������B

�@�R�̐i�ނƂ���A��������ɖ���Ƃ������肳�܂ł������B

�@���ɐ��Ă̍������A�J���\�����ꂽ�B

�@�`���M�X���͉Ă̏������A�Ïl�̎R���ɂ����Ă����B

�@�������č�������̐\�����ꂪ�`����ꂽ�̂ł���B

�@�������A���̖ڂɗ�������邱�ƂȂ��A�̑�Ȃ�劾�͕a�ɂ����ꂽ�B

�@���܂⎀�������Ƃ����`���M�X���́A�R�ɂ��������Ă����c���C�ƁA�������������R��������т���A�Ō�̖��߂����������B

�@�����ɂ��ċ��̍����ق�ڂ����B

�@�܂����Ă����������̂��ɂ́A�����Ƃ����Ȗ�l�������A���ׂĎE���ׂ����ƁB

�@���̂Ƃ��܂ŁA�`���M�X���̎��́A�������Ă����ׂ����ƁB

�@���N�̔����ł������B

�@�����ɂ����l�̍Ŋ��炵���A�����̐w���ɂ����āA�劾�͂������ɉi���̖���ɂ����B

�@���̎��́A�킸���̐e�����҂����̂������ɂ̂ݍ������A�Ȃ�����͂Ђ����Ƀ����S���̌̋��ւ͂��ڂꂽ�B

�@���̓r���A����ɏo���������̂́A�l���A�n���A���ׂĎE���ꂽ�B�`���M�X���̎���̐����ɕ�d�����邽�߂ł������Ƃ����B�������āA�Ȃ�����͐��Ȃ�u���K���R�̂Ȃ��A�y���ӂ������߂�ꂽ�B

�@�����S���̏K�킵�Ƃ��āA�n��ɂ͉��̂��邵�����ĂȂ�����A���̏��݂͍��ɂ�������킩��Ȃ��B

�@�`���M�X�������łȂ��A���ׂẴ����S���̌N��̕悪�A�����܂ň����������Ă��Ȃ��̂ł���B

�@���ẮA�`���M�X���̈▽�ɂ���āA�����Ƃ��̈ꑰ���A���Ƃ��Ƃ��E���ꂽ�B

�@���������ẮA�������Ă��\��A���悻��S�N�ɂ��Ăق�т��B |

|

�@���ă`���M�X���̎���A�����������ǂ����̂́A�����S���̏K���ɂ��������āA���q�̃c���C�ł������B

�@���ڂ̃J��������Ԃׂ��N�����^�C�i�W��j���A�����N�̏t�A�c���C�ɂ���ď��W���ꂽ�B

�@�N�����^�C�ɂ����ẮA�c���C�i�l�j�j�𐄂����Ƃ���҂��A���Ȃ��Ȃ������B�������Ō�́A��͂�`���M�X���̈�u��������ꂽ�B

�@���̐��O�̓���ǂ���A�I�S�^�C�i�O�j�j�����Ղ��ꂽ�̂ł���B

�@�Ƃ��ɃI�S�^�C�͎l�\�ł������B

�@���ʂ̗��N�i���O�Z�j�A�I�S�^�C�͋����֑�R��i�߂��B

�@�I�S�^�C���A�c���C���A���ꂼ��R���Ђ����Ă̐e���ł������B

�@���܂�������A����߂��Ɏ��������߂�B

�@���͂̐������炵�Ă�����Ȓ�R��������݂��B

�@�������̃����S���R���A�ɂ킩�ɐi�ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�������A�k���琼����A����ɂ͑傫���I�ē삩����U�ߗ��Ă郂���S���R�ɂ���āA���̏�s�͎��X�ɗ����Ă������B

�@���O�O�N�̂͂��߂ɂ́A���s��汴�i�ׂ�j���i�J���j������Ђ炢�č~�����B

�@���̍c���i���@�j�͓���ւ̂��ꂽ�B

�@�����S���́A��v�Ɏg�҂��������āA������\�����ꂽ�B

�@�k�Ɠ삩��A�����͂��ݓ����ɂ��悤�A�Ƃ����̂ł������B

�@�����v�͂�������A�����o���B���܂���S���R�́A�j�|�̂��������ł������B

�@�쉺���Â��āA���̍c�邪��������i�����j�B�������B |

�I�S�^�C�̑��ʎ�

|

�@���O�l�N�A���̓V���O�N�́A�����S���R�̏d�͂̂Ȃ��ł��Ƃ��ꂽ�B

�@�ΏB�̏���A���͂�Ō�̂Ƃ����߂Â��Ă���B

�@���@���A���̉^�������Ƃ����B

�@����Ē�ʂ��A�����̂ЂƂ肽�鏳���i���傤���j�ɂ䂸��B

�@���������ʂ̎����s���Ă���Ƃ��A�����S��㫂͏���ӂ����˓����Ă����B

�@���@�͋{���̈ꎺ�ւ͂����āA�݂����������������B

�@�c��ɂȂ�������̏��ق́A���R�̂Ȃ��Ő펀�����B

�@�������ċ��鍑���A�ق�ы������B

�@�@�@�@6�@�I�S�^�C�̈�� top

�@�����ق�ڂ��āA�����S���鍑�̗̓y�͉ؖk�̈���i�̐��Ȗk�j������߂�Ɏ������B

�@�������ċ��鍑�̌̒n���A�����S���l�́u���n�v�Ƃ�B

�@�����ɏZ�ސl�X�́A���Ȃ킿�u���l�v�ł������B

�@���Ĉ��O�ܔN�i�����ŖS�̗��N�j�A�I�S�^�C�́A�I���z����̏㗬�Ȃ��J���R�����̒n�ɁA�s��ȓs�������������B

�@�����ɂ͌ܕS�N�̂ނ����A�ċ������˙��i�g���R�j�鍑���A�L���ȃI���z���蕶�𗧂ĂĂ���B

�@�˙̂��Ƃ��������E�C�O���鍑���A���̒n�Ɏ�s���������B

�@���������Â�����̉��҂̒n���A�I�S�^�C����鍑�̒��S�Ƃ����߂��̂ł������B

�@����܂ł̃����S���鍑�ɂ́A��s�Ƃ������悤�Ȃ��̂͂Ȃ��B

�@�J���̋{�a�͂����Ă��A����͑傫�ȃe���g�ł������B

�@����ł���ǂ��A��l���̑��������e���邱�Ƃ��ł������A�ЂƂ̂Ƃ���ɌŒ肳�ꂽ���̂ł͂Ȃ��B

�@�����ς�̏Z���Ƃ��Ȃ����A�J���̂����ނ��Ƃ���Ɉړ������B

�@�������A�J���R�����́A��ǂ��߂��炵����s��ł���B

�@�s��̎��͂͂��悻�O�E�܃L���A�قێl�p�`�̃v�������Ȃ��B

�@�J���̋{�a�͖����{�Ƃ��A�������ɂ���ꂽ�B

�@�܂��ʂɁA�C�������̋{�a���������B

�@�u�J���̋{�a���̂����A�c�c�����ɂ͓�̎s�悪����B

�@��̓C�X�������k�̒n��ŁA�����ɂ͑����̎s���Ђ炩��Ă��āA��������̏��l�����܂�B

�@����́A���ł����̋߂��ɂ���{��̂��߂ƁA�܂������̎g�߂����̂��߂̂��̂ł���B

�@�ق��̈�s��́A�݂ȐE�l�ł���J�^�C�l�i���l�j�̂��̂ł���B

�@���̓�s��̂ق��ɁA�{��̏��L�����̑�@�����B�c

�@���̒��͓y�̏�ǂł����܂�A����ɖ傪�l���Ă���B�c�c�v |

�@����́A�J���R�������͂��߂Ă��Ƃ��ꂽ���[���b�p�l�A���Ȃ킿�t�����X�̏C���m���u���N�i�M���[���E�h�E���u���N�j���L�������̂ł���B

�@���u���N�́A�t�����N���̖��߂������āA�����S���̒n�ɂ����ނ��A���l�N�̎l�����玵���ɂ����āA�J���R�����ɑ؍݂����̂ł������B

�@���u���N�ɂ��������āA�C�^���A�l�̏C���m�v���m�E�J���s�j�i�W���o���j�E�f�E�u���m�E�J���s�j�j���A���l�Z�N�ɃJ���R�����̋߂��ɂ܂ŒB���Ă���B

�@�ނ̓��[�}���c����̎g�҂Ƃ��ă����S�������Ƃ��ꂽ���̂ł������B

�@���ꂩ�����A�}���R�E�|�[����A���̕������̂悤�ɁA���[���b�p�l�͂�����ɓ��ւ����ނ��Ă���B

�@�����S���̑�鍑���ł���O�ɂ́A�Ƃ��Ă��l�����ʂ��Ƃł������B

�@����Ƃ����̂��A�鍑�̗̓��ɂ́A�J���R�����𒆐S�Ƃ��āA�l���Ɍ������ʂ��Ă����̂ł���B

�@�����������ɂ����ẮA���̋������ƂɁu�w�v���݂���ꂽ�B

�@�����̔C�������тĉ�������҂́A���̉w�𗘗p���邱�Ƃ��ł����B

�@�����ɂ��q��������A�n�����Ȃ����A�H�ƂȂǕK�v�ȕ������p�ӂ���Ă����B

�@�}���R�E�{�[���ɂ��A�w�`�̂��߂Ɏg�p�����n�C�͓�\�����A���h�Ȏ{�݂����w�ɂ��ꖜ���������B

�@������鍑�̑S��ɂ킽���āA�ƂƂ̂����Ă����̂ł���B���ǂ낭�ׂ����x�ł������B

�@���������w�`���A�Ђ낢�͈͂ɐ݂���ꂽ�̂��A�I�S�^�C����ł���B

�@�ӔN�ɂ����ŁA�I�S�^�C�͖ڕ��̎l���Ǝl���i����܂��j���q�ׂĂ���B

�@�l���Ƃ́A���̎l�ł������B |

�����S���̔v��

|

�@�@�@�u���N�̍����ʂɂ��āA���N�̂̂��ɂƂ߂��邱�ƁB

�@���́A�킪�W���N�g�i�����j�̖��̂Ƃ���ɏo�����āA�W���N�g�̖��炰���B

�@�A�@�u���ɁA�킪�d���́A����̎g�҂����ɑ�������A�܂��A�p����i�����͂�����̂ɁA�w��u�������B

�@�B�@�u�܂��A���̎d���́A���̂Ȃ��y�n�Ɉ�˂��ق点�āA�i�����j�o�����āA���̖��𐅑��ɂ���������B

�@�C�@�u�܂������̏���̖��̂Ƃ���ɁA�����i���̂݁j��^�}�`�i���ԌR�j��u���āA���̖��̑���y�ɁA���n�ɒu�����āA�Z�܂킹���B�v |

�@�I�S�^�C�̎��Ƃ́A�������Ă��ꂾ���ł͂Ȃ��B

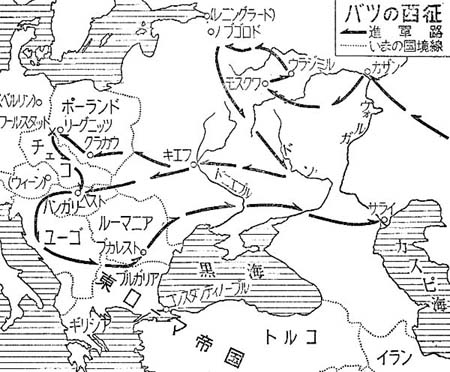

�@���̎����i�����`�l��j�̍Ō�������������̂́A���Ƀ��[���b�p�ւ̑剓���ł������B

�@�@�@�@7�@�o�c�̑吼�� top

�@���łɋ����ق�ڂ��A�����ł͒��N�����ɂ��U�߂���ŁA��������������Ă���B

�@�I�S�^�C�ɂƂ��āA���ɂȂ��ׂ����Ƃ́A����ɐ����֗̓y���Ђ�߂邱�Ƃł������B

�@�N�����^�C�����[���b�p�ւ̉��������c�����B

�@�������đ�K�͂ȉ����R���g�D�����B

�@�J���̈ꑰ����́A���ꂼ��c�q�������]�R����B�����đ��i�ߊ��ɂ́A�W���`�̎��q����o�c�i���s�j���C�����ꂽ�B

�@�����͏\�����������B

�@�i���ɂ��������āA�X�p�C��ˌ��i���������j���͂Ȃ��A���イ�Ԃ�ɏ������߂��B

�@�������Ĉ��O�Z�N�̏t�A��R�͖{�y�����B���̓~�A��N�̓{���K���������B

�@���O���N�A�����S���R�͎����̂��Ƃ��A�{���̂��Ƃ��A���V�A�̑����ɂȂ������B

�@�i�ނƂ���ɂ����s�́A���X�ɔj��A�Z���͎E���ꂽ�B

�@���т������V�A�̓~���A�����������点�āA�������ă����S���R�̐i���ɂ͗L���ł������B

�@�~�̂��Ȃ��ɁA���X�N�����������B������N�̓ɂ́A�E���W�~�������Ƃ����ꂽ�B |

|

�@������k�ցA�܂����ւƐi�ށB������Ƃ���̏�s�́A�p�ЂƉ������B

�@�S���V�A���A�ӂ邦�A���̂̂����B

�@�������t�ɂȂ��āA�X���Ƃ��͂��߂�ƁA�����S���R�͓�ւނ����B

�@�h����̂قƂ�ɒB���āA�䂤�䂤�ƕ��q���A�R�n���₷�܂����B

�@�p�c�́A���V�A�̑�������������C�ɂ������B

�@�������ĕ��͂������킦�邱�ƈ�N�]��A���l���N�ɂȂ�ƁA�����S���R�͂ӂ����іҐi���ɂ������B

�@�܂��ڂ������̂��A�L�G�t�ł���B

�@�����̓L�G�t������̎�s�ł���A���̓����i�㐢�I���ȗ��j�ɂ�����S���V�A�̒��S�ł������B

�@�������O�S�N�]��̉h���A�����S���R�̑O�ɂ͂����Ȃ����ꋎ�����B

�@���̔N�̖��܂łɁA�����S���R�͂قƂ�ǑS���V�A�̓s�s���A�ӂ݂ɂ������̂ł���B

�@�Â��ăo�c�̖{�R�́A�n���K���[�w�ނ������B

�@�n���K���[�������A���܂╗�O�̂Ƃ����тł���B

�@���̂���̃��[���b�p�́A�����钆���̕�������ł���A�����͂������ɑΗ����Ă��āA������ׂ��O�G������߂�Ă��A���������ɋ��͂��悤�Ƃ͂��Ȃ��B

�@�_�����[�}�鍑�i�h�C�c�j�̍c����A���[�}���c���A����ł̓��[���b�p�̊�@��������̂́A�{�C�ɂȂ��ė��������낤�Ƃ͂��Ȃ������B

�@���l��N�A�L�G�t����킩�ꂽ��R���A�|�[�����h�ɐN�������B

�@�N���J�E�����Ƃ�����A�_�����[�}�鍑�̗̓��ւƐi�ށB

�@������ނ����������̂��A�h�C�c�ƃ|�[�����h�̘A���R�ł������B

�@�����ăj�[�O�j�b�c�̍x�O�A���[���X�^�b�g�̕����ɂ����āA�l������A�����̗��R�͑傢�ɐ키�B

�@���������ʂ́A���[���b�p�R�̎S���i����j����s�k�ł������B

�@�L��ɉ炵���r�i�����ˁj�͂��̐���m�炸�A���҂̕Ў��͋�̑傫�ȑ܂ɂ߁A�����S���R���험�i�Ƃ��Ď����������B

�@�����蓯�R�̓|�[�����h�̊e�n�����炵�܂��A�₪�ē쉺���āA�o�c�̖{�R�ɍ�������B

�@���܂�S�R�������āA�n���K���[�̐����ɂ��������B

�@��s�̃y�X�g���͂��߁A�����S���R�̉߂���Ƃ���̏�s���A�������ƂȂ����B

�@�n���K���[��킪�����A���͂��悢�搼���[���b�p�ł���B

�@�������Ĉ��l��N�ɂ������āA�����S���R�͂ɂ킩�ɓP�ނ��n�߂��B

�@�����S���{�y�ɂ����āA�I�S�^�C���������A���̕A�p�c�̐w�c�ɓ`����ꂽ���߂ł������B

�@�I�S�^�C�ɂ��������āA�c���C���������Ă����i���O��j�B

�@���������ăW���`�̎��q����p�c�́A���܂�ꑰ�̍Œ��V�ł������B

�@���̃J���i�劾�j�ʂ��߂����āA�o�c�Ƃ��Ă��傫�ȊS����������������Ȃ��B

�@�Ƃ��ɏo�����Ă����O���N�i�I�S�^�C�̒��q�j�A�܂������Q�i�c���C�̒��q�j���A�{�y�ւނ����Ă���B

�@���̓�l�́A���̃J���ʂ��߂����Ă����B

�@�@�@�@8�@�O���N�ƃ����Q top

�@���̑劾�Ƃ��ăI�S�^�C�����҂��Ă����̂́A���ɂ�����V�������ƁA�����ă����Q�ł������B

�@�������I�S�^�C�̎���́A���̍c�@�i�h���Q�l�j���č��i�����j�ƂȂ��āA�������݂�B

�@�ޏ��ɂƂ��Ă݂�A�݂�����̎q�ł���O���N���ʂɂ����������B

�@�������A����ɂ̓N�����^�C���Ђ炢�āA���F���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B

�@�Ƃ��낪�O���N�́@���˂Ă���o�c�ƒ����������Ă����B

�@���������ăo�c�́A�O���N��劾�ɐ������Ƃɂ́A�܂��������甽���Ă���B

�@�N�����^�C���Ђ炱���Ƃ��Ă��A���V�A�ɂƂǂ܂��Ă��āA�o�Ȃ��悤�Ƃ͂��Ȃ��B

�@�ނȂ�����N�A�O�N�Ƃ����Ă������B

�@�o�c�́A���[���b�p�ւ̉����𒆎~�������̂́A���̂܂܃��V�A�ɂƂǂ܂����̂ł���B

�@�J�X�s�C�ɂ������{���K�̉͌��A�T���C��{���Ƃ��āA���Ȃ�W���`�̈�̂ɁA�݂����琪�������L��ȃ��V�A�̕��������킦�A���̎x�z�������߂邱�Ƃɐ�O���Ă����B

�@���̖{���ƂȂ����Ƃ���̖����Ƃ��āA�L�v�`���N�����Ƃ���B

�@�������ăI�S�^�C������ł���ܔN���i���l�Z�j�A���ɃN�����^�C�́A�o�c�̏o�Ȃ��݂Ȃ��܂܁A�O���N��劾�ɂ���B

�@�o�c�́A���̑��ʂ̎��ɂ������ނ����Ƃ͂��Ȃ��B

�@�܂��������R�̎p���ł������B

�@�����S����鍑�ɂ́A�͂₭������̂������������ꂽ�B |

�W���M�X���̑��̑�ł̐��͑���

|

�@�������O���N�́A�݈ʓ�N���炸�ŕa������B

�@�O���^�ƃo�c�Ƃ̏Փ˂͔�����ꂽ���A���̑劾������ɂ��邩�ŁA�܂����������ނ��������ꂽ�B

�@�o�c�ƁA�c���C�Ƃ̐l�X�́A���x���������Q�𗧂Ă悤�Ƃ����B

�@�I�S�^�C�Ƃ̐l�X�́A�������ɔ��ł���B

�@�Ƃ��Ƀ����S���鍑�̒��S�ɗ����Ă����̂́A�O���N�̍c�@�i�E�O���E�K�C�~�V�j�ł���B

�@�������ޏ��́A�������݂�͂Ɍ����Ă����B

�@�s�������s���A�����͂����Ȃ����ł������B

�@�����Ńo�c�́A���܈�N�A�݂�����̎�ŃN�����^�C���Ђ炫�A�����Ƀ����Q��劾�ɑI�o���Ă��܂����B

�@���x�́A�I�S�^�C�Ƃ�`���K�^�C�Ƃ̐l�X���Q�����Ȃ��B

�@����Έ�@�̃N�����^�C�ł������B

�@�I�S�^�C�Ƃ̐l�X�͕��S�����B�����Q���P�����Ƃ����B

�@������c���C�n�̐l�X���A�ނ����������B

�@�����ăI�S�^�C�Ƃ̎�d�҂������Ƃ炦�A�O���N�̓�q�ƃV�������𗬌Y�ɏ����Ă��܂����B

�@�I�S�^�C�̈���i�I�S�^�C�����j���A�������āA���̈ꑰ�̂��̂ɂ킯��ꂽ�B

�@�����ɃI�S�^�C�Ƃ́A�܂��������͂��������̂ł���B

�@���炽�ɑ劾�ƂȂ��������Q�́A�N�܂��Ɏl�\�l�B

�@�������ɋ����A������̂݁A���f�Ȑ����ɂ��܂�A�܂��Ƀ����S�����l�̓T�^�ł������B

�@�I�S�^�C�̎�����\�N�ɋy�ԊԁA����ł����鍑�̋I�j���A�����Q�̂��Ƃłӂ����ш������߂�ꂽ�B

�@�܂����s�̃J���R�����ɂ́A���S�̕����ɔC�������B

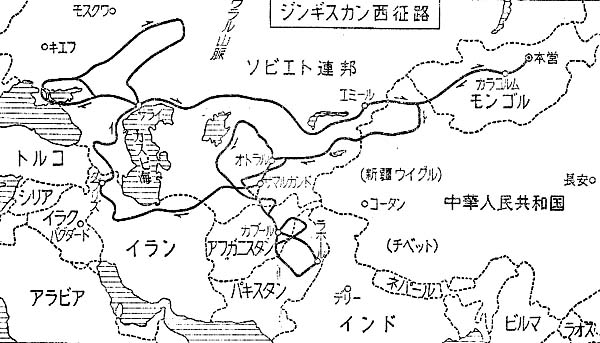

�@���̂ւ̓����������߂邽�߂ɁA�����i���܂̖k���j���͂��߁A�����A�W�A�i�s�V���o���N�j�Ɛ��A�W�A�i�A����j�ɁA���ꂼ��x�������������B

|

|

�@�������āA���̏�ł����Ȃ������Ƃ��A����ʂւ̑剓���ł������B

�@��̃t�r���C�́A���씙�n�呍�ɔC�����A�ؖk�̒n�������߂�ƂƂ��ɁA����ɓ���̒n�̌o���ɂ��������B

�@�����܂ł��Ȃ��A��v��k�Ɠ삩���͂��悤�Ƃ�����̂ł���B

�@���̒�̃v���O�́A�����呍�ɔC�����A�C�����n���̌a���ɂ��������B

�@�t�r���C�ƃv���O�Ƃ́A��O���N�����A���ꂼ���R���Ђ����āA���������ɐi�������B

�@�t�r���C�̌R�́A��v�̗̓�����l���i冁j�̒n��˔j���āA�_���i����Ȃ�j�ɂ�����A�����ɂ������嗝�����ق�ڂ����B����Ɉ�R�͖k�x�g�i���ɂ܂Ői�����Ă���B

�@���ւނ������v���O�̌R�́A�C�����ɍU�߂���A���ܔ��N�ɂ̓C�X���������̖{������o�N�_�[�h�����Ƃ����ꂽ�B

�@�����ČܕS�N�]��Â����A�b�p�[�X�����A���ɖŖS����ɂ�����B

�@����Ƀv���O�́A������N�V���A�ɌR��i�߁A���̈ꕔ���̂��āA�G�W�v�g�̃J�C�������i�}�����N���j�Ƌ���ڂ���ɂ���B

�@�������ăC�������珬�A�W�A�ɂ����Č��������̂��A�C�������ł���B

�@�C�����Ƃ́A�g���R��Łu���̉��v�Ƃ����Ӗ��ł������B

�@�����S���̐����́A�����ɂ������Ă��悢�拭��ƂȂ����B

�@�t�r���C�ɂ�銿�n�̌o�c��������ł���B

�@�����Q�́A��v�ւ̐e���ɂӂ݂������B���ܔ��N�A�劾�݂�����R�����ɐi�߂�B

�@���͂��킽��A�I���h�X�������A�{�c���Ïl�̘Z�ՎR�i�낭��j�ɂ��܂����B

�@�����̓`���M�X���̍Ŋ��̒n�ł�����B

�@�����ۂ��t�r���C�̂Ђ�����R�́A��������쉺�����B

�@�ʌR�́A���˂Ă���_��̒n�ɂ��������A�k�サ�Ĕw������B

�@�O���ʂ���̕�͍��ł������B

�@������Ɉ��܋�N�̎����A���肩��̖ҏ��ɂ��킦�āA�`���a���R���ɂЂ낪��B

�@�l���i������j�̒n�܂œ쉺�����劾�����Q���A�a�̂������Ƃ���ƂȂ����B

�@�����Č\��̓���������̐g���w���ɂ����ꂽ�̂ł���B

�@�s���̎��Ԃɂ���āA�������̑s�}����������ڍ��i�Ƃj�����B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |