|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

9 10

11 12

13

6 屈辱と亡国

1 宋朝の復興 top

宋朝はほろび、華北の地は金(きん)軍の占領するところとなって、混乱をきわめていた。

ところが金国としても、中原の地をうまく文配する自信がない。

直接に統治すれば、中国人のなかから強い柢抗のおこることが案ぜられた。

そこで人質にとっていた宋朝の高官張邦昌(ちょうほうしょう)をまつりあげ、形だけの皇帝にして「楚(そ)」国をつくらせた。ところで張邦昌は、金軍に脅迫されて心ならずも皇帝を名のったのである。

気持がおちつかない。

金軍がひきあげると、わずかに残っていた皇族の一人、哲宗の皇后であった孟氏を宮廷にまねきいれた。

かって孟氏は、新旧党争のあおりをくらって皇后を廃され、尼僧となっていたのであった。

皇族の籍からも除かれていたので、金軍の手配をまぬがれた。

張邦昌は、この孟氏を皇太后とあがめ、みずからは帝位をしりぞいた。

こうして楚国は、わずかに三十余日で崩壊してしまった。

孟太后は、欽宗の弟の康(こう)王を正統の天子として指名した。

かくて康王は河南の応大府(いまの商邱)におもむき、帝位にのぼって宋朝を復興する(一二一七)。

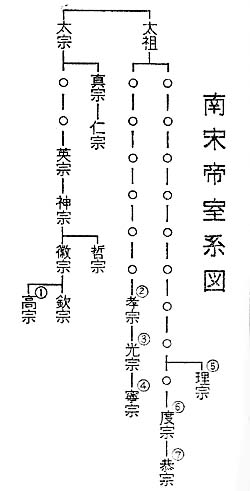

これが高宗であり、これより後の宋朝は「南宋」(以前は北宋)とよばれるようになった。

張邦昌は自殺を命ぜられた。

さて宋朝は復興したものの、華北の混乱はおさまっていない。

金では張邦昌を殺したことを怒り、大軍をもって攻撃してきた。

高宗の政権は動揺し、むかえうって抗戦せよと主張する派と、鋭鋒をひとまずさけて江南への遷都を主張する派とにわかれた。

抗戦派はおもに武将であり、遷都は文官の主張であった。

高宗は遷都をえらび、長江をわたって杭州におちつく(一二一九)。

ここを臨安と名づけたが、南宋の人は行在(あんざい)とよんだ。

のちの杭州をおとずれたマルロ・ボーロは「キンザイ」としるしている。

これは行在がなまったものであった。

南宋の朝廷にしてみれば、杭州はあくまで臨時の皇帝の居所であり、そこには開封、ひいては華北を奪回しようという願いがこめられていた。

しかし、ここにも反乱がまちかまえていた。

反乱勢力は赤心隊八百人を中心に、二百五千からの兵力をもち、高宗の退位と女真との即時講和を要求していた。

基礎の固まらない高宗政権にとって、ひとつの危機であった。

それも抗戦派の張浚(ちょうしゅん)らの活躍によって、一ヵ月たらずで平定される。

ここでは抗戦派が高宗を擁護し、和平派が高宗を否定する形がとられている。高宗政権の内部は、女真の圧力の前に、かなり複雑であった。

一方金軍は、南宋の基礎の固まらないうちにほろぼそうと、するどく進撃する。北方民族に対して天然の要害と思われた長江を、金軍の騎馬はわたった。こうして一時は臨安の都も陥落し高宗は温州の海岸際まで追いつめられた。

しかし騎馬の金軍にとって、水路の多い江南での戦闘は不得手であった。

のびすぎた戦線をささえるには、金軍の力にも限界があった。

やがて金軍は江北へひきあげ、ようやく南宋も息をついた。

複雑さをはらみながらも、これで南宋の基礎が固まるかにみえた。

しかし翌年になると、またも大きな反乱がおこされる。

鍾相(しょうしょう)にひきいられた民衆が、洞庭湖畔を中心に蜂起したのであった。

このころ民間には、宗教色をおびた秘密結社がさかんであった。

生活の苦しさから、相互扶助をもとめる貧民が多かったためである。 |

|

鍾相は地主といわれるが、方臘(ほうろう、5.6項参照)とおなじく、マニ教の彫響をうけた秘密結社の教主であった。

鍾相は女真が侵入したとき、その蹂躙(じゅうりん)から村々をまもろうと、義勇軍を組織して抵抗した。

宗教的な色彩をもった義勇軍のはなばなしい動きは、たちまち高宗政権から疑いの目でみられるようになる。

ついに鍾相は反乱に立ちあがり、楚王と号して年号さえ設けた。

いまや明らかに高宗政権に対立したのであった。

反乱は民衆反乱の性格を強めていく。大商人や大地主や役人たちが、攻撃の目標となった。

「貴賎貧富をわかつ政治は、よい政治ではない。貴賎をなくし、貧富を均しくせん。」

これが反乱のスローガンであった。

「均貧富」は、このころの民衆反乱に共通してみられたスローガンであった。

方臘の反乱も平等をかかげている。唐末の黄巣(こうそう)の大乱でも、黄巣がとなえた称号のなかに天補均平大将軍というものがあるから、やはり均貧富の性格をもっていたといえよう。

このように均貧富の民衆反乱、つまり均産一揆は唐末から蜂起していた。

それは租税の減免などにくらべ、はるかに徹底した民衆の要求であった。

さて、鍾相はやがて宋軍に捕えられるが、その後も反乱軍は、あるいは柵をきずき、舟をあやつり、宋軍の意表をつく。

一時は臨安をも目ざしたほどで、南宋は岳飛(がくひ)を討伐にむかわせなければならなかった。

かくて足かけ六年にわたり、宋代の民衆反乱のなかでは、もっとも長く抵抗した。

それだけ高宗の政権を手こずらせたのであった。

この反乱を鎮圧してから、南宋の蘂礎もようやく固まりをみせる。

そのころ「蘇湖(蘇州と湖州)熟すれば、天下足る」といわれたが、それはどの穀倉地帯をふくむ長江の下流域をおさめていたことが、南宋にとってきわめて有利であったのである。

2 岳飛と秦檜 top

いっぼう金国も、やはり華北の支配には手をやいている。

よって「楚」国を建ててから三年後には、二番目の傀儡(かいらい)国家として「斉(せい)」国を建てた。

宋から投降した劉予(りゅうよ)を皇帝にしたて、黄河から南の地方を支配させたのである(一二二〇)。

南宋との対立の前面にたたせ、その国内の切りくずしをはかったのであった。

このような事情は、金の国内にあった強硬派と和平派のうち、和平派に勢力をもたせることになった。

その中心人物、権臣の撻懶(ダラン)は、いまの南京に生まれた秦檜(しんかい)を南宋に送りかえしてきた。

秦檜は進士に合格した文官で、金国の捕虜となっていた。

そこで女真の内情を知って和平の考えをもつようになり、撻懶と知り合った。

撻懶としては、南宋における和平派の勢力を強めて、講和の成立にもちこみ、金国における自分の勢力を伸ばそうとの思惑があった。

それには、南宋の領内に故郷をもつ秦檜を送りかえすのが、得策である。

こうして秦檜は臨安におもむいた。監視していた女真人を殺し、舟をうばって逃げてきたと、いつわりの発表をした。

撻懶の黙契で送りかえされた、などとはいえないほど、抗戦の空気が南宋には強かったからであった。

しかし、ただひとりの女真の実情を知るものとして、高宗の信任をえていくことになる。

南宋では、斉国との国境地帯に武人の鎮撫使(ちんぶし)を配置して、北からの侵入にそなえ、群盗の討伐にあたらせ、さらには北進の機会をねらった。

鎮撫士には盗賊あがりや、地方の豪族などもいる。

いくつかの州を支配下において、領内の軍事はもちろん、民政や財政までの大幅な権限をまかされていた。

したがって鎮撫使は、へたをすれば自立化を強め、節度使の再現となりかねなかった。

これを警戒したのであろう、その内側の長江沿岸には、文官の安撫使(あんぶし)をおき、副使を武人として鎮撫使の監視と治安にあたらせた。

また中央の禁軍には、武人の宣撫使(せんぶし)がいて内地の治安にあたったが、幕僚(ばくりょう)を自由に任命する権限をあたえられていた。

金国という強敵と対決し、王朝を再興するための基礎をかためるという状況のなかで、武人が力をのばしてきたのは、たしかであった。

そして武人たちの多くは、抗戦派であった。

抗戦という状況のもとでこそ、自分たちの存在を強く主張することができたからである。

武人のなかで有力なものとして、岳飛(がくひ)がいた。農民の出身で、北宋の末に募兵に応じたのである。

また国有倉庫の運搬人で、やはり募兵に応じた韓世忠(かんせちゅう)がいた。

祖父のときから武人の家であった劉光世(りゅうこうせい)がいた。

いずれも四~五万の兵力をもって、強大な力をほこっていた。

なかには進士出身の張浚(ちょうしゅん)のような武将もいたが、ほとんどの武人が経済的にめぐまれず、社会的に低い境遇から身をおこしており、地主層の出身たる文官とは、違った階層の人々であった。

このような人々が権力をにぎりえたのは、靖康(せいこう)の変を境にして、北宋における文官支配の体制がくずれたためであった。

しかも、これらの武人たちは、かれらの故郷が、いまや金国の領内となってしまったことにも、抗戦の主張をかきたてられたとみられよう。

国内の整備をつづけていた金国の内部にも、斉国の廃止という形をとって、やがて変化があらわれる。

南宋の切りくずしは成果があがらなかったし、金国が、直接に中国を文配するだけの自信を持ちはじめたからでもあった。

それは金国の内部で和平派が力をうしない、強硬派が勢力をえてきたことでもあった。

和平派は斉国の領域を南宋にかえす条件で講和をむすぼうとさえして、強硬派をおこらせた。

撻懶(ダラン)などは、その罪を問われて殺されてしまった。

金軍の攻撃が、ふたたび激しくなった。しかし宋軍もよく戦った。金軍も、もはや長江をわたって攻めこむことはできなかった。

それどころか、韓世忠や張浚(ちょうしゅん)の軍は、淮(わい)水を北にこえて進撃した。

とくに、勇猛をうたれていた岳飛の軍は、もうすこしで開封に手のとどくところまで達したほどであった。

また金国かかねてからねらっていた四川(しせん)の地も、しっかりと宋軍によって確保され、宋軍は逆に陝西(せんせい)の地まで攻めこんだ。

金国にとって、宋軍の意外な善戦であった。

こうして金国の内部にも講和への動きが高まり、秦檜(しんかい)を中心とする南宋の和平派に力をあたえた。

しかし南宋の内部では、抗戦派の勢力は依然として強い。

抗戦派は武人だけでなく、文官のなかにもいた。

ある文官は、「秦檜とは倶(とも)に天をいただかず、さらし首にせよ」という文書を何枚もつくって抗戦の気運をあおったほどである。

すでに徽宗は、さびしく異郷に死んでいる。子の高宗は、父の遺体をひきとりたいと望んでいた。

それには講和をもとめねばならない。

こうした高宗の気持をさとって、秦檜はうごいた。

にせの詔勅をつくって、全軍に作戦行動を停止させる。

韓世忠や張浚など、指導的な武将には中央の高い官職をあたえ、都によびもどして軍隊とのむすびつきを絶ちきってしまった。

もっとも強く抗戦をさけび、あくまでも中央の命令にしたがおうとしないのが、岳飛であった。

そこで秦檜は、岳飛を無実の罪におとしいれて、獄につないだ。ついで毒役する。

こうしたところから、後世ながく、岳飛は忠義の士とたたえられ、秦檜は姦臣(かんしん)の代表のようにいわれてきた。

たしかに岳飛は、一兵卒からたたきあげ、戦陣にのぞんでは並ぶものがないほどの名将であった。

しかも武人にはめすらしく、高い教養をそなえていた。

一方、農民の出身でありながら、鍾相(しょうしょう)の乱などに対しては、ようしゃなく民衆に立ちむかっている。

それが「忠臣」の一面でもあった。

皇帝の権威は強かった。詔勅を前にしては、武人たちも容易に自己主張ができなかった。

簡単に勢力を失ってしまったのである。もっとも、これだけが原因ではない。

武人どうしの間に、不和もあった。

たとえば岳飛は、出世が異例に早く、かつ学問もあったことが、かえって武人たちの反感を買っていた。

また、武人のなかにも、その地位を利用して、六十万石もの小作料があがる荘園を持っている者もあった。

そうした連中は、いち早く秦檜の講和説に同調していたのである。

ともかく秦檜の強硬な処置によって抗戦派は弱まった。

諸将に属していた地方軍は中央軍に編入され、あらためて地方に駐屯(ちゅうとん)する形がとられる。

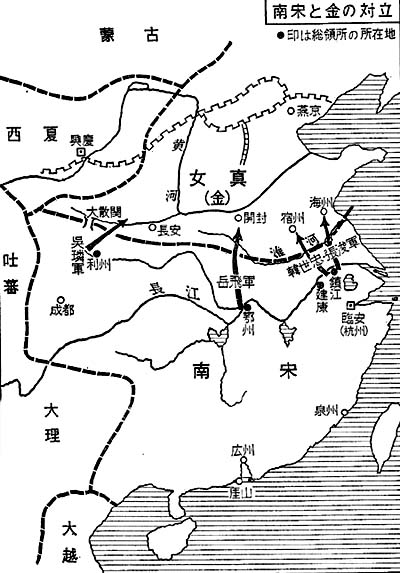

また長江沿岸の要所三ヵ所には、中央に直属する総領所がおかれて、地方軍を監視するとともに、地方軍の軍事費は、すべてこれににぎられる。

武人たちは完全に勢力の基礎を失って、中央の支配力は地方に浸透していった。

これはもとより文官の目ざした方向であった。

3 屈辱の講和 top

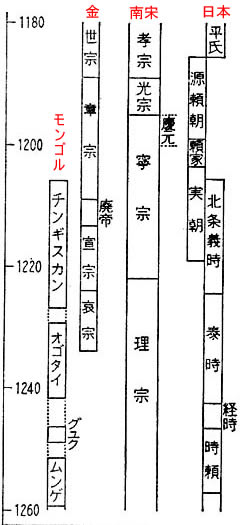

宋と金との講和は、一一四二年に成立した。

宋は金に、歳幤として銀二十五万両、絹二十五万匹をおくることになる。

国境は、淮水から大散関にいたる線とさだめられた。

もはや南宋にとって、北方の回復は手のとどかないところにいってしまったのである。

都を行在(あんざい)とよび、開封を奪回しようという夢は、はかなく消えてしまった。

それだけではない。宋の皇帝は金の皇帝に、臣下の礼をとらなければならなくなった。

高宗が金の皇帝(煕宗=きそう)にさしだした誓書には、「臣構(しんこう)」(構とは、高宗の名)としるし、金の皇帝生誕日と正月には使者をおくって賀詞を述べます、といっている。まことに屈辱にみちた講和であった。

なお講和の条件の一つとして、金は、徽宗の霊柩(れいきゅう)と韋(い)太后(高宗の母)の身柄を、おくりかえしてきた。高宗は十八年ぶりに、親子の対面をすることができたのである。

その点で高宗は満足であった。

しかし高宗の兄にあたる欽宗(きんそう)は、なお北満の地にとどめられたままである。

南宋からは欽宗の釈放をもとめなかった。欽宗がかえってくることによって、臨宗の地位がおびやかされるのを恐れたからである。

母国に見はなされ、弟にすてられたまま、あと二十年ちかく、欽宗は厳寒の地で生きながらえる。

さて、講和がむすばれたものの、これほどの屈辱的なものである。

またも秦檜に反対する動きがくすぶりだした。

なかには秦檜の出仕(しゅっし)の途上をおそって、暗殺しようとする者さえあらわれた。

しかし秦檜は、反対派を次々に免職し、左遷し、あるいは処罰し、さらには言論を封じたりして、講和派で政権を固めてしまう。 |

|

党争の再現ともいえるような状況であった。

これだけの処置をして、全地域に中央の支配力を浸透させていく。

いまや支配の担い手は、科挙(かきょ)出身の文官となった。

高宗の三十二年間に四回の科挙が行われ、三千五百人が登用されたという。

武人たちは、文官の前にやぶれ去ったのであった。

文官たちが地主層の出身であったことは、北宋とかわらない。

その意味で南宋もまた、北宋と同じように、地主層の上に立つ政権であった。

貴重な代価をはらいはしたが、南宋の内部をみれば、たしかに講和は支配を軌道にのせることになった。

秦檜は、講和ののち十年以上も政局を担当し、宰相として実権をにぎること通算十九年、そして一一五五年に病死する。その後も講和派が政局をになった。

これで平和がつづくかと思われたとき、金国のほうから波乱をおこしてくる。

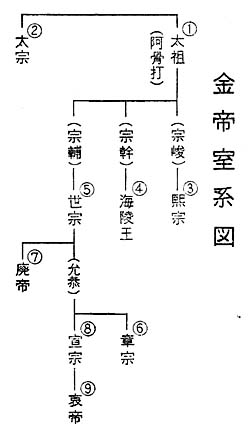

講和をむすんだ煕宗(きそう)は、晩年になると酒の飲みすぎから精神が錯乱する。

そこで、いとこの海陵王がクーデターをおこして帝位を奪い、都を奥地から燕京(えんけい、今の北京)に移した(一一五一)。

海陵王は中国の文化を愛好し、中国ふうの国家への変貌をもくろんでいた。

さらに野望家の皇帝は、南宋の攻略を胸中にいだいていたのでもあった。

即位を祝いにきた南宋の使者には、高宗への贈りものとして、徽宗の遺品の玉帯をあたえた。

近臣がこの宝物を手ばなすのをおしむと、帝は言った。

「江南の地は、いずれ、わがものとなるのだ。だから、いまは贈るといっても、ただあずけておくにすぎぬのだ。」

かくて海陵王は一一六一年、国内の反対をおしきり、講和条約を無視し、六十万の大軍をひきいて南下した。

国境の淮水をわたり、一気に南宋の心臓部をつこうとしたのである。

しかし宋の陸軍も水軍も、よく戦った。そればかりではない。

金国が直接に統治するところとなって、苛酷な支配をうけていた華北の民衆は、各地で蜂起した。

しきりに金軍の背後をおびやかす。

なかでも王友直は数万の義勇兵をひきい、魏勝(ぎしょう)は数千の衆をもって、宋軍と呼応しながら活躍した。

これらの集団は、いずれも規律が厳正であって、民衆の支持をうけた。

こうして金軍が不利な状況に追いこまれたとき、いとこの世宗が、海陵王に反対する勢力におされて帝位につく。

海陵王は北帰の途中、部下に殺されてしまった。 |

|

世宗はさしせまった政局の収拾と国内の立てなおしを第一と考え、南宋とは講和の方針であった。

いっぼう南宋では、高宗の譲位をうけた孝宗があとをついだ(一一六二)。

ときに金軍の敗退で、抗戦派が勢力をもりかえしている。

宋学の大成者として名高い朱熹(しゅき)も、「女真は宋にとって、不倶戴天(ふぐたいてん)の仇敵(きゅうてき)である」といい、講和は百害あって一利なしと主張した。

「堂々たる大宋が、自力で祖宗の国土を回復できず、仇敵の戎狄(じゅうてき)に頼らんとするがごときは、臣、不肖(ふしょう)なりといえどもひそかに羞(は)ずる。」

この意見は、孝宗を感激させた。ところが宋軍は、金国の領内に進撃したものの、あっけなく敗れてしまう。

進攻などは無理で、侵入をくいとめるのが国力に相応したところだったのである。

現実は、感激で処理できることではなかった。

現実を考えれば、講和のほかに道はなかった。

やがて両国の間に、ふたたび講和がむすばれたが、国境はもとのまま、南宋は贈るべき銀絹を五万ずつ減らすことになった。

君臣の関係も叔父と甥の関係に改められた。

南宋にとって屈辱の関係はいくらか改善されたが、従属の立場におかれたことには変わりがなかった。

4 宋朝の末路 top

二回の講和で、南宋にも平和がおとずれた。金国との間が平穏になっただけではない。国内でも、いままでのような抗戦か和平かの政争も、ほとんどみられなくなった。

また孝宗の二十八年間の治世の間、十七人も宰相がかわっていて、とくに権勢をふるったものもない。

それだけ孝宗の政権は安定していたのであった。

江南の開発もますますさかんであった。

領上が縮小したにもかかわらず、経済的には北宋をしのぐ発展をしていたし、国家財政にしても北宋の規模を上まわるほどであった。

ただ軍隊が傭兵(ようへい)であることは北宋と同じであり、また金国との関係で厖大(ぼうだい)な兵員をかかえていた。

そのため国家の歳出の八割は、軍事費にあてられたといわれ、慢性的な赤字財政に苦しめられた。

孝宗のときには、兵員を四十二万以下に削減している。

これも武人が手足をもがれており、金国と和平の関係にあったからこそ、できたのであった。

それにしても、南宋は、国家としての生気にとぼしかった。

かつて王安石が新法を実施したような、きびしい態度で国政にとりくもうとする動きは、あらわれてこない。 |

|

|

経済的な発展はとげたものの、もはや老成国としての感じを呈していた。

孝宗についで立ったのが、子の光宗である。

ところが光宗は病弱のうえ、皇后におさえられている。

それを憂慮したのが趙汝愚(ちょうじょぐ)であった。

皇室の血をひき、進士科を首席で及第したほどの俊秀であった。

すでに孝宗も死んでいる。

趙汝愚は、太皇太后(高宗の皇后)をうごかし、その命令によって光宗を退位させることに成功した。

こうして寧(ねい)宗が立てられる(一一九四)。

この工作にあたって仲介をつとめたのが、韓侂胄(かんたくちゅう)であった。

北宋の名臣たる韓琦(かいき)の子孫で、太皇太后とも寧宗の皇后とも縁つづきである。

いまや韓侂胄は画策の功をたてにとって、昇進をもとめた。

しかし趙汝愚は、「我は王室と血のつながりをもつが、汝は外戚にすぎぬではないか」といって拒絶した。

ふたりの間は急速に悪化した。韓侂胄はおのれの一派を登用し、権力を固めようとする。

趙汝愚は、声望の高かった朱熹を寧宗の教育係に推挙し、朱熹は熱意をこめて教育にあたった。

しかし韓侂胄のため、わずか四十五日間でその職を解かれてしまう。

ついで宰相の趙汝愚も、国をうばうたくらみがあるとの理由によって、地方に左遷されてしまった。

またもや、党争であった。

北宋の政争は、その論点が儀礼上の問題であったにせよ、そこには士風があった。

新法と旧法との党争には、政策上の意見の相違があった。

しかし、このたびの党争には、もはやそのような性格はない。

ここにあるものは、政権欲にすぎなかった。

さらに、帝室とのつながりが、派をつくるのに作用していた。

いまや韓侂胄の天下である。反対派にはさらに追い打ちがかけられた。

朱熹の学説も偽学として弾圧された。

この派のおもだったもの五十九人は、偽学逆党として罰せられた。さらに学説そのものさえ、禁じられてしまう。

「慶元の党禁」とよばれる事件であった。しかし朱熹が病死したときには、数千人も会葬したといわれ、偽学の禁も数年で解除しなければならなかった。

韓侂胄に反対する勢力は、依然として強かったのである。

政権をにぎる韓侂胄は、金国の攻撃をもくろむ。

このころになると金の国力は弱まり、北方には草原の英雄チンギス汗があらわれて、金国の背後をおびやかしはじめていた。

そこで攻撃のチャンスと考えたこともあろう。

しかも金国との戦いに勝って華北の奪回に成功すれば、反対派の矛先をかわしたうえ、みずからの勢力も確固としたものになるであろう。そうした思わくのほうが、いっそう強くはたらいていた。

国内の関心を外にむけて、地位の安泰をはかることは、権力の座にあるものが、よくおこなう手段である。

韓侂胄は、殺された岳飛(がくひ)に高い爵位を追封し、秦檜の爵位をうばって謬醜(びゅうしゅう)とおくり名する。

こうして大いに抗戦の空気をあおった。

しかし莫大な国費をつかっただけで、戦いは南宋側の惨敗であった。

こうなれば、またも講和のほかはない。

交渉は難航した。女真は開戦の責任者として、韓侂胄の首級を要求したからである。

韓侂胄は怒り、ふたたび軍事行動を命じた。

しかし惨敗を目の前にして南宋の国内には反対派の力が強くなる。

ついに韓侂胄は、寧宗の諒解のもとに暗殺された。

南宋は金国の要求どおり、韓侂胄の首級を送りとどけて、ようやく講和が成立した。

銀絹を前より十万ずつふやし、賠償金三百万両をはらったうえ、両国の地位は伯父と甥の関係ということになった。

ときに一二〇八年のことである、

それから二十六年、さしもの金国も、モンゴル軍の猛攻の前にほろび去る。

南宋はモンゴルと境を接することになった。

ときの皇帝は、寧宗のあとをついた理(り)宗である。

南宋では、この機会をとらえて、一気に華北を奪回しようとの生張がつよかった。

かくて無謀にも、モンゴルに戦いをいどむ。しかしモンゴルは、すでに西夏(せいか)をほろぼし、中央アジアを征服し、さらに金国をほろぼして、無敵の大帝国をつくりあげていたのである。

やがてモンゴルではフビライが立ち、南宋を四方から攻めたてた。

南宋は再三にわたって講和を申しいれたが、すべて拒絶された。

一二七六年、首都の臨安も陥落した。七歳の恭(きょう)宗は捕えられた。ここに南宋はほろんだのである。

この時、恭宗の弟の益(えき)王は、張世傑や陸秀夫らに守られ、海岸伝いに南へと逃げたが、やがて病死してしまう。

陸秀夫らは、その弟の衛王をもりたて、広州の南の小島、崖山(がいさん)にたてこもった。

別行動で戦っていた文天祥(しょう)も、すでにモンゴル軍に捕えられた。

モンゴル軍は崖山にせまる。陸秀夫は八歳の衛王をいだいて海に投じた。一二七九年二月のことであった。

文天祥は捕えられ、崖山に連行されて、張世傑らの降状勧告文をつくるように要求された。

もとより拒否する。かくて大都(いまの北京)に送られた。

ここでもモンゴルに仕えることを拒みつづけ、獄にあること二年で斬罪となった。

崖山からのがれた張世傑は、再起をはかろうと海上に出たが大風で舟は転覆し、あえなく溺死してしまった。

top

**************************************** |