|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

9 10

11 12

13

7 都市と農村

1 都市のすがた top

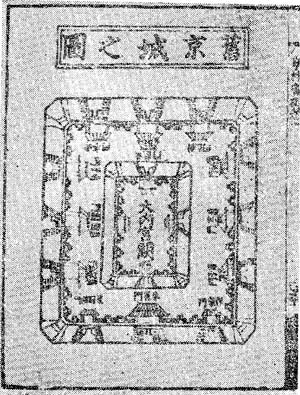

中国では、首部はもちろん、だいたい県庁の所在地ほどの都市になると、周囲に城壁をめぐらし、町をすっぽりつつんでいた。

わが平城京や平安京の全体が、城壁にかこまれていたと考えればよいであろう。

そして大きな都市ともなれば、城壁が二重、ときには三重にもなっていた。城壁の規模もまことに大きい。

後周の世宗(柴栄=さいえい)が全中国の中心にしたいとの願いをこめてつくった開封(かいほう)の都は、いちばん外側の城壁の周囲は二○キロあまり、唐の長安城のほぼ三倍の規模であった。

五代十国王朝のひとつ、呉越国の都の杭州では、城壁がさらにひとまわり大きく、三〇キロちかくもあった。

城壁の高さは二五メートルほどで、溥(かわら)を積みあげてつくった。

城壁の上には女牆(じょしょう)といって矢をはなつ穴があけてある。

一定の間隔をおいて突き出しがつくられ、真下にせまった敵もねらえるようになっていた。城壁の外側には濠が掘られた。

これだけのものをつくるのだから、たいへんな労働力が必要である。

後周の世宗は民衆十余万人を動員した。呉越王(銭鏐=せんりゅう)は二十万の民衆と、多くの兵卒を動員したのであった。

城壁のなかは、碁盤(ごばん)の目のように、整然と大通りが走っていた。後周の世宗は開封の町づくりで、幅八〇メートル近くの大通りをつくっている。大通りによってかこまれた方形の区画は「坊(ぼう)」とか「巷(こう)」とかよばれた。

ここにも牆(しょう)がはりめぐらされ、ところどころに大通りに面して坊門が開かれた。 |

開封城の図(見取り図)

|

唐代には、高位の権力者だけが牆を切り開いて私門をつけ、自宅から大通りに自由に出入りできた。

一般の人には、それがゆるされない。

つまり坊門を通らなければ、大通りに出ることも、大通りからわが家に帰ることもできなかった。

しかも坊門が開かれているのは、街鼓を合図に日の出から日没までの間である。

夜間ともなれば、一般の人は大通りに出られず、したがって他の坊にゆき来することもできなかった。

ところが宋代になると、一般の人でも大通りに面して自由に門があけられるようになった。

もはや民衆に対して、夜間の外出を禁止するような規制は、通用しなくなったのである。

規制がこわれたのは、商人の場合も同じであった。

唐代の長安をみると、東と西とに一つずつ「市(し)」がおかれている。

商人が店をだして商売できるのは、ここだけであった。

そして市のなかで、同じ品物をあつかう商人だけを一ヵ所にあつめ、そこを「行(こう)」とよんだ。

たとえば金銀行といえば、金銀細工品を売る店だけが立ちならんでいる一角であり、肉行といえば肉屋だけの商店街であった。

このようにして、ほかに太衣(たいい)行(呉服屋街)・鞦轡(しゅうひ)行(馬具屋街)・薬行・鉄行・魚行などがあった。

しかも正午から日没までの午後だけ開店をゆるされ、日没後しばらくして市の門は閉ざされてしまう。

もっとも店をあけていても庶民は夜間の外出ができないのだから、お客が来るわけはなかった。

宋代になると、こうした規制もくずれる。

昼でも夜でも、営業できるようになった。

そればかりか、市という、特定の場所をはなれ、これと思う場所に店をだせることになった。

営業の時間も場所も、もはや規制をうけることはなかったのである。

また唐代の「行」商人は、営業上の強い規制をうけていたとはいえ、反面からみれば国家によって独占的営業を保証されていたわけである。

しかし、いまや「行」制度はくずれさったから、国家の保証の上に安住してはいられない。

そこで商人は、できるだけ独占体制を維持しようとして、同業者ごとに団結を強めてきた。

その組織体もまた「行」とよばれた。

したがって同じく「行」といっても宋代の「行」は、唐代のものと内容が変わってきた。

同業商店街から同業商人組合、つまりギルドへと転化したのである。

このような転化は、経済の発達から起こったことである。

営業の時間と場所を規制するような「行」制度は、唐から宋にいたる時代の経済の発達にあわなくなったのであった。

ギルドにおいては、行頭(こうとう)とか会首などとよばれる役員がえらばれ、その合議で運営された。

役員にえらばれるのは、少数の大商人であった。兵糧や絹など、国が必要とする物資の買付けは、ときに話にならない安値で、ギルドに調達が命じられる。

役員たちは、これをギルドの下部の中小商人に流した。中小商人は採算を度外視して、これに応じなければならなかった。

そうでなければ、資金の借入れもできず、商人として生活していくのがむずかしくなるからであった。

明らかにギルドの役員たる大商人は、ギルドを牛耳(ぎゅうじ)るボス的存在であった。

また政府の機関ともむすびついていた。

王安石が市易(しえき)法によって規制しようとしたのは、このような大商人であった。

大商人にとって、ギルドはうまみのある組織であったが、中小商人には必ずしもそうではなかったのである。

それにしても米行、絹行、金銀行などのほか、乞食行まであったほどで、宋代になってギルドは大いに組織された。

それだけ商品流通の経済が発達するとともに、唐代よりも国家の統制が一歩後退したことであり、また民衆の力が伸びてきたことでもあった。

2 都の明け暮れ top

開封の都はにぎやかであった。大通りにのぞんで、あちこちにさまざまの店ができた。

それだけではない。

夜が明けるころには、城門や橋のたもとなど、いろいろの場所で市(いち)がたった。

豚や羊をつれて売りにくる者、果子(くだもの)や麺類を売る者、薬や書画を売る者まで、さわがしさと活気にみちた光景がみられた。

なかには鬼市子(きしし)といって、泥棒市のようなものまで立った。

これは午前三時ごろひらかれ、明けがたには姿を消してしまう。

こうして、にぎやかな都市の一日がはじまるのであった。

大通りには、酒楼とよばれた料理店がたちならんでいる。

酒楼の入口には、色とりどりの紐(ひも)を、のれんのようにむすびあわせて歓門(かんもん)がつくってあり、客はこれをくぐってはいる。

なかには厚化粧をしたたくさんの妓女(ぎじょ)が客をまっている。

酒楼によっては、何百人もの妓女をかかえ、広壮な建築をほこっていた。

横道へはいれば、分茶酒店といわれた飲み屋もあった。

そして客の前にたって歌をうたい、なにがしかの小錢にあずかる流しの女歌手もいた。

こうして夜ともなれば、歓楽の巷(ちまた)が出現する。

常設の演芸場(勾欄=こうらん)があつまっている娯楽街(瓦子=がし)も、あちこちにあって、夜おそくまで多くの客をあつめていた。

そこにいけば、念まざまの娯楽をたのしむことができる。

歌謡曲、あやつり人形、芝居、相撲、軽業(かるわざ)、影絵劇、おとり、講談、そして亀や蛙(かえる)やコオロギの虫芸まであった。

虫芸のひとつに、鳥亀畳塔(うきちょうとう)というものがあった。

大きさのちがう七匹の亀が、机の上にならぶ。芸人が合図の鼓(つづみ)をうつと、まずいちばん大きな亀が机の中央にいってうずくまる。

つぎの合図で、二番回に大きい亀がすすみでて、その上にのぼり、うずくまる。

こうして七番日のいちばん小さな亀まで、次々にのぼり終わると、いっせいにからだを立て、足をのばして上に向ける。

ちょうど七層の塔の形になった。観客は拍手喝采である。

講談「五代史」を語った尹常売(いんじょうばい)も、このような娯楽街で客をあつめていたのであった(1.1項参照)。

さて開封の都は宋代になると、後周の世宗がきずいた城壁の外にも、新しい市街ができたほどで、おそらく人口は六十~七十万になっていたであろう。

南宋の都の臨安(りんあん=杭州)は、その二倍ちかくにのぼり、いずれも当時としては世界有数の大都市であった。

下水溝も、かなり整備されていた。消防設備もととのっていた。

消防は軍隊のうけもちで、いろいろの消火器具がそなえられていた。

住民にとっては、一年を通じて多彩な行事があって、生活にいろどりをそえた。

正月の元旦から三日間は新年のあいさつ。そして元宵観燈(げんしょうかんとう、十五日)には、寺院や商店が趣向をこらした燈火をかかげ夜を徹して住民が楽しむ。

三月には、火を断って冷食し、お墓の拝掃をする清明節(春分から十五日目)がある。

このころになれば、春の行楽シーズンで、金明池の競渡(ボートレース)が楽しみマあった。

四月には釈迦(しゃか)の生誕を祝う浴仏会(よくぶつえ、八日)。五月は端午の節句(五日)。

七月は七夕(たなぱた)と中元節(盂蘭盆会=うらぼんえ)。

立秋をすぎれば、秋の収穫をささげて土の神をまつる秋社。

つづいて八月の中秋節(十五日)。

九月には、菊花をめでる重陽節(ちょうようせつ、九日)。この日、酒楼では菊花で門をかざる。

住民は郊外の丘にのぼって宴をはり、一日を行楽にすごしたりする。

十月には、衣服を新調し、祖先をまつったりする冬至節。

十二月にはいると、いよいよ年の暮れ、いちだんと活気をおびる。僧

尼は隊をくんで念仏をとなえながら家々をまわり、諸大寺では粥(かゆ)をつくって門徒にくばる。

また貧しい人々は三~四人ずつ群れをつくり、燈火をもって婦人や鬼神の変装をし、鼓や鑼(どら)をたたいて家々にかどづけした。

その年も押し詰まると小節夜で、それぞれの家では僧侶を招いて読経(どきょう)をお願いし、また寵(かまど)の神をまつる。

そしていよいよ大晦日(おおみそか)になれば、夜は炉をかこんで語らいながら新年をむかえる。

開封の住民は、このようにして一年をおくったが、臨安でもほとんどかわりはない。地方の都市も、また同じようなものであった。

唐の長安や洛陽が、貴族の都市であったとすれば、宋の都市は民衆を主人公とする町であった。

長安の大通りを疾駆したのは、銀鞍(ぎんあん)の白馬にまたがる貴公子であった。

坊の名にしても、長安では崇仁(すうじん)坊とか永寧坊とか、いかめしい呼び名がついていた。

ところが開封では、雞児巷(けいじこう)や油醋(ゆさく)巷、なかには殺猪(さっちょ)巷などという、民衆の生活にむすびついた名がつけられている。

もはや開封は、長安のような、単なる政治都市ではなかった。

民衆がいきいきと毎日をおくる経済都市の性格を、そなえていた。

3 民衆の文化 top

都市に住む民衆は、ギルドの中小商人をみてもわかるように、けっして、かならずしも自由な市民とはいえなかった。

しかし唐代とくらべるならば、はるかに解放されていた、といえるであろう。

こうして民衆にうけいれられ、民衆とむすびついた都市文化が生みだされ栄えてゆく。

勾欄(こうらん)で演ぜられる演芸は、まさに民衆のためのものであった。

詞(し)もまた、そうであった。

「詞」は曲に合わせてつくられた韻文であり、歌う文学ともいえるものであった。

唐の中頃からあらわれ、やがて宋代には、「唐詩」に対して「宋詞」といわれるほど、大いに流行した。

豪放(ごうほう)な北派と、婉麗繊細(えんれいせんさい)な南派と、ふたつの系統があった。

詞はもともと詩から変化してきたものであったから、詩余(しよ)などとよばれるが、唐代の詩が貴族や知識人の文学なのに対し、詞は民衆に親しまれ、酒席でも妓女や客によって吟唱(ぎんしょう)されたのである。

したがって詞においては、おもおもしい用語ではなく、民衆にもわかる俗語がふんだんに駆使された。

しかも詞の作者には、北宋では、范仲淹(はくちゅうえん)や欧陽脩、さらに徽(き)宗まで名をつらねている。

南宋では憂国詩人との評価をうけている陸游(りくゆう)や、格調の高い詞をつくって第一人者といわれる姜虁(きょうき)など、宋代一流の知識人がいた。

そして姜虁の著書にのこされた楽譜から、最近では宋代の詞の調べが復原されようとしている。

しかし、この詞も南宋の終わりごろになるとおとろえ、戯曲にとって代わられる。

末代の戯曲は「雑劇(ざつげき)」といわれ、唐代の参軍戯(さんぐんぎ)から発達してきた。

参軍戯はふたりだけでしぐさや言葉のやりとりをして、客を笑わす、いわば漫才のようなもので、唐代の貴族に娯楽として保護されていた。

それが宋代の雑劇になると、三百種ちかくの出し物が記録されており、内容も複雑となって、出し物も多くなっていた。

活力にみちた日常生活をおくる民衆は、単調な参軍戯にあきたらず、もっと変化に富んだ戯曲をもとめた。

その嗜好に応じてあらわれたのが、雑劇であった。

やがて雑劇は、モンゴルの支配下で「元曲(げんきょく)」としてうけつがれ、民衆文化の王座につくのである。

詩から詞へ、参軍戯から雑劇への転化は、貴族や知識人の文化から、民衆文化への転化であった。

しかも民衆文化にかぎらず、宋代は文化のさまざまの面で、新しい展開をしめした時代であった。

文化の担い手の交替は、絵画の面にもあらわれる。人物画などにかわって、山水画が流行しはじめた。

貴族は荘園をもっていたにしても、その生活の場は宮廷であり、都市であった。ところが庶民は、もともと農村に生活の場をもったものである。土地を経営しながら、その社会的地位を高めていったのであった。

土地、ひいては自然への関心は、貴族の比ではない。

墨(すみ)ひとつによって、自然をモティーフにする山水画は、このような庶民にうけいれられた。

そして庶民、とくに地主の台頭(たいとう)につれて流行していった。

それは草麗な色彩をもつ宮廷中心の花鳥画とは別個に、禅僧などが山水画家となって、絵画史上の新しいジャンルを開拓したものであった。 |

山水画(李唐)

|

山水画(馬遠)

|

仏教界にも大きな変化があらわれた。

唐末、会昌(かいしょう)の法難(八四五)といわれる弾圧では、仏教だけでなく、祆(けん)教やマニ教、また景教などの外来宗教も、迫害をうけた。

このころには唐朝の国際的性格がうしなわれ、民族国家が成立してゆく動きがあらわれていた。

そして宋代になれば、仏教も性格をかえてゆき、教団内部の枠をぬけでて、中国人の生活のなかに根をおろしてゆく。

こうして宋代に栄えたのは、禅宗と浄土宗であった。

禅宗がおおむね知識人の間に浸透していったのに対し、浄土宗は民衆の心をとらえた。

現実の苦しい生活に追いこまれていた民衆は、阿弥陀にたより、多くの念仏結社がむすばれた。

民衆は現世の幸福をもとめて、観音信仰にすがっていったのである。

4 新しい儒学 top

宋代になって大きな変化がみられたものといえば、儒学もまた例外ではなかった。

唐代までの儒学は、古典にしるされている文字の意味を、いかに正しく解釈するかといった面に、重点がおかれていた。

いわゆる訓詁(くんこ)の学である。

だから儒学の経典には、本文のほかに注、さらに注の注ともいうべき疏(そ)がつくられてきた。

それは訓詁の学の成果であった。

ところが宋代の儒学者たちは、一字一句の解釈にとらわれるような姿勢をとらなかった。

経典の内容そのものについて考え、批判し、さらに思想体系をうちたてようとして、哲学的思弁をこころみた。

こうした新しい儒学としての宋学(そうがく)は、仁宗の慶暦(けいれき)の治(ち=宋朝の黄金時代)ごろからあらわれる。

周敦頤(しゆうとんい)があらわした『太極図説(だいきょくずせつ)』は、わずか二百五十宇ほどの論文だが、そのはしりであった。

宇宙生成の原理から万物存在の法則、男女などの人間関係を解きあかそうとしている。

ここには、明らかに仏教や道教の思想が導入され、伝統的な儒学の殼(から)にだけこもってはいなかった。

その後、周敦頤の思想は程顥(ていこう)・程頤(ていい)の兄弟をはじめ、儒学者にむかえられた。

また批判をうけながら、朱熹(しゅき)にうけつがれていく。

朱熹は一方では、欧陽脩(『新唐書』『新五代史』の著者)や司馬光(『資治通鑑』の編者)など、歴史学派の大義名分論をうけつぎ、宋学を集大成して、いわゆる朱子学を成立させる。

朱熹は、宇宙に存在するすべてのものが、「気」で構成れているとする。

その気が動的状態にある場合を陽、静的状態の揚合を陰とよび、この陰陽二気の結合の仕方によって、万物が生ずる。

しかし、そこには動かしがたい宇宙の法則「理」がはたらき、規制する。春に花が咲き、空に鳥が飛びかい、山がそびえ、川が流れるのも、すべてこの「理」による。また万物が無機物や動植物などの物と、人間、その中間の存在としての夷狄(いてき=外国)に分類されるのも、同様である。

こうして朱熹は、さらに人間社会のありかたについて、思索をすすめた。

身分や貴賤や貪富の差があるのも、人それぞれの「気」のうけかたによる。

人間の人間たるゆえんをなすところの「性」は、本来「理」そのもので、絶対の静であるべきであり、それが攪乱(こうらん)されていれば、本然の「性」にかえさなければならない。

ここまでくれば朱熹の思想、すなわち朱子学は現実の支配とかかわりをもち、専制支配の体制を維持するために、思想的支柱の役割をになうことは、明らかであろう。

やがて朱子学は朝鮮に入って、統治の思想的な支えとなった。

さらに日本においても江戸幕府によって、正統的な統治理念としての地位をあたえられる。

かつて仏教は、東アジアにおける古代国家の形成と発展に、大きな役割を果たした。

いまや朱子学が、東アジアに成立した封建諸国家の支配者層にむかえられ、封建体制を維持する支柱の役割を果たすのである。

こうして朱子学は儒学界の主流となるが、そのなかで陸九淵(りくきゅうえん)は朱熹とはなばなしい論戦を展開しながら、別個の体系を考えていた。陸九淵はいう。

「宇宙はすなわちわが心、わが心はすなわち宇宙。」つまり宇宙の理は、人間の心のなかに求められるとするのである。

朱熹の思想が客観的な観念論であり、人間を他律(たりつ)的にとらえていたとすれば、陸九淵は主観的な唯心諭者であり、人間を自律的にとらえていたわけであった。

陸九淵の思想はやがて明(みん)代の王陽明にうけつがれ、日本にも陽明学として、入ってくることになる。

宋代の儒学界は、たしかに唐代までの儒学界とはちがっていた。

訓詁(くんこ)的なものから思弁的なものにかわっただけではない。

唐代では、太宗の命令で孔穎達(くようたつ)らが『五経正義(ごきょうせいぎ)』をつくってから、これが儒学の経典に対する解釈について、絶大な権威をもつようになり、儒学界は画一化されてしまった。

しかし宋代には、活発な論争もあり、バラエティにとんだ思想の展開があった。

北方民族の圧力の前に、挙国一致が望まれる状況のもとにおかれながら、けっして画一化されてはいなかった。

宋代の知識人には、もはや唐代の貴族的な権威主義は通用しなかったのである。

宋代の初期に行われた大編纂の事業(『太平御覧』『文苑英華』『冊府元亀』など)は、それまでの文化の集大成であり、貴族文化の復活をもくろんだものでもあった。

しかし、ついに宋代の知識人のなかに再興されることはなかった。

欧陽脩は自由闊達(かったつ)な文章で『新唐書』や『新五代史』を書いた。

司馬光は『資治通鑑(しじつかん)』をあらわすにあたって、紀伝体という伝統的な歴史叙述の型を排して、編年体で書きつづった。

いずれも、貴族文化への反逆であった。

このように、支配層の文化も唐代とはちがった姿をみせていた。

文化の担い手の知識人といえば、まず科挙出身の文官である。

かれらは貴族でなく、庶民の地主層を母体としていたことが、このような違いをもたらすことになったのであろう。

それにしても宋代の新しい儒学の展開は、中国思想史の上からみれば、春秋戦国時代における諸子百家の思想の展開以来のことであった。

そして春秋戦国時代は、氏族制社会から古代社会への移行の時期であり、宋代が封建社会の形成と確定の時期であった。

どちらも、歴史の大きな転機にあたって、思想のはなばなしい展開がみられたのである。

5 科学の三大発明 top

宋代になって新しい文化が開花したことの背景には、出版業がさかんになったことを、無視することはできない。

古代から五代にかけて出版のさかんな四川(しせん=蜀)のほか、開封や杭州や、また福建の建寧(けんれい)などには、民間の大出版社さえあらわれた。

政府のほかに、民問でも大いに書物の出版が行われたのであった。

科挙のため、受験参考書の需要が多くたったことが、ひとつの理由であった。

もちろん、科挙に関係のない書物も、すくなからず出版されたのであって、あの厖大な大蔵経(だいぞうきょう)が、宋代を通じて前後五回にわたって刊行されてもいるのである。

さかんな出版に応ずるように、印刷術にも進歩がみられた。

いままでは、一枚の版木(はんぎ)に一ページ分をほる、いわゆる整版印刷であった。

仁宗のころ、畢昇(ひつしょう)が活版印刷術を発明した。

畢昇が考えたのは、一字ずつほった粘土を焼きかためて、印刷するときには、これを鉄版の上に組み、松やにに紙灰をまぜて流しこんで、一枚の活字版とする方法であった。

やがてモンゴルの支配時代になると、粘土のかわりに木版の活字が用いられるようになり、東は朝鮮から日本、西はヨーロッパに伝えられるのである。

出版には、紙がなくてはならない。

紙は、すでに二世紀の初めに発明されていた。

宋代になれば良質の紙が大量に生産されて、出版をさかんにすることができたのであった。

人類の進歩の上で紙や印刷術が果たした役割ははかりしれない。

同じように重要な羅針盤や火薬も、宋代に実用化された。中国では、磁針が南北をさすのを利用した道具が、うらないなどのために、ずいぶん古くから使われていた。

それが航海に用いられるようになったのは、宋代のことである。

木で魚の形をつくり、その腹中に磁針をいれて浮かべ、方向を知った。

これを指南魚(しなんぎょ)とよんだ。インド洋を横断して中国に来航したアラビア商人が、やがてこれを利用するようになるのである。

なお宋代の中国人は、鉄を赤熱して磁化する方法も知っていた。磁針のさす方向が正しい南北をささず、偏差があることさえ知っていた。

硝石(しょうせき)や硫黄(いおう)や木炭などをまぜて火薬をつくることは、錬金や煉丹(れんたん)の過程(道教でもちいる)で偶然に発見されたのであろう。

それが実戦にひろく用いられるようになったのも、宋代のことであった。

仁宗の命令で曾公亮(そうこうりょう)らがあらわした兵書『武経総要(ぶけいそうよう)』には、毒薬煙毬(えんきゅう)、疾藜(しつれい)火毬など、いくつかの火薬の製法がしるされている。

火薬も、はじめは手や投石機で敵陣に投げていた。

やがて南宋になると、大きな竹筒のなかにつめて発射する火筒が考えだされる。

こうしていちだんと命中率を高めるようになり、金軍との戦闘に用いられた。

モンゴル軍は、これをさらに発達させて、筒を銅や鉄でつくるようになる。

そして火薬もイスラム教国から、十字軍の将兵をへてヨーロッパに伝えられていく。

このように宋代は、自然科学の面でも新しい展開がみられた時代であった。

そうして、ルネサンスの三大発明といわれているものも、元をただせば、宋代における中国人の発明にほかならなかったのである。

6 特産品と商業 top

宋代になって、都市がいちだんとにぎわいをましたのは、それだけ都市の人口、つまり消費人口が増加したからであった。

消費人口の増加には、生産力の高まりがなければならない。

さまざまの産業の発達がなければならない。たしかに宋代は、そういう時代であった。

ふるくは薬用であった茶は、唐代になると、一般の人にとっても日常の嗜好飲料となる。

宋代になれば、この傾向はますますつよい。

都市には各所に、茶を飲ませる茶館ができたほどであった。

それに応ずるように生産も増加した。

長江の下流域と、江南や四川がおもな産地で、人の好みにあわせ、茶の種類も豊富になった。

このような茶の増産と消費に目をつけて、宋朝では茶を専売にした。

その利益は、国家財政の重要な支えになり、また北方民族との貿易にも用いられたのである。

塩もまた、唐代からひきつづいて専売としていた。

両浙(りょうせつ)地方や福建などの海岸でとれる海塩、華北の塩池でとれる池塩、四川で塩分をふくむ地下水を汲みあげて製塩する并塩(せいえん)など、いずれも生産をまし、重要な国家の財源であった。

中央アジアを通る交易路が「絹の道」といわれたように、絹も、ふるくから中国の特産となっている。

均田(きんでん)制が行われていたころ、農民は調や庸を絹で納めさせられたほどであった。

宋代になると、桑の栽培や養蚕(ようさん)の技術、また宋代独特の精緻(せいち)な「刻糸(こくし)」にみられるように、機織技術が大いに進歩した。

唐代には華北が生産の中心であったが、宋代では江南、とくに両浙地方が中心になり、高級品にかぎらず、普及品も多く出まわるようになった。

民衆の生活も向上し、麻のほかに絹織物も身につけるようになったのであろう。

もうひとつ、中国の特産といえば陶磁器である。

とくに青磁(せいじ)と白磁は、いままでにない技術の高さと美しさをしめした。

明代になって窯業の町として知られた景徳鎮(けいとくちん)も、この時代から栄えはじめるのである。

これらの主要な産業のほか、漆器や砂糖、また造船や、各種の鉱業も大いに発達した。

とくに銅は、商品経済の発達によって貨幣の流通量が増大し、すこぶる需要がふえた。

鉄は兵器のほか、農具の発達によって、これまた需要がました。

新しい精錬法も発明されて、生産額は唐代の十倍以上にも達したのである。

それでも銅銭などは、錢荒(せんこう)といって、つねにはげしい不足に見まわれていた。

このように産業が発達し、各地に特産物が生産されたことは商人に大いに活躍する場を提供することになった。

都市に店をかまえて商業をいとなむ坐賈(ざこ)や、さまざまの地方にいって商品を仕入れ、需要地にはこんで売りさばく客商、また客商と生産者との間にたって仲介する牙人(がじん)など、いろいろの型の商人が、目ざましい動きをする。

なかでも客商は、たくさんの使用人をつかって遠隔地商業に従事し、宋代の代表的な商人であった。

そして四川からおこった「交子」や、はじめ開封や杭州のような大都市の金融業者が、一種の手形として発行していた「会子(かいし)」など、中国ではじめて紙幣が流通した。

それほど商取引が活発になったのであった。

商業の発達が見られたのは、大きな都市ばかりではなかった。

農村にも、商業的小都市をあらたに出現させた。

かつて鎮将が藩鎮の兵士をひきいて駐屯していた鎮は、いまやこのような小商業都市の代表であった。

いまでも中国に多い何(なに)々鎮という地名は、ここに由来している。

そのほか、水陸交通の要地や門前町、あるいは荘園のなかなどから発達してきた市(草市)や、街道上の要地にてきた店(てん)、船着場などにてきた歩(ほ)、もと定期市だった墟(きょ)などが、農村のなかの商業の中心地として続出した。

このような商業の発達を、もちろん政府はだまってみてはいない。

交子(こうし)にしても、はじめは成都の大商人が発行していたが、発行の不正を口実に、政府が発行権をうばってしまう。

坐賈(ざこ)や客商などの大商人からは取引税や通過税をとり、農村の小商業地からも商税を取りたてた。

これらは茶・塩の専売利益とともに、宋朝の重要な財源となったのである。

7 農村のすがた top

さまざまの産業にもまして、めざましい発達をとげたのは、農業であった。

華北の畑作地帯では、すでに唐中期には、それまで一年一毛作の農業から、麦と粟(あわ)などをうまく組みあわせて二年三毛作にすることに成功している。

ついで宋代にめざましく農業が発達しだのは、江南の水田耕作であった。

もともと江南の水田耕作は、ながく中国の政治や文化の中心であった華北の畑作にくらべて、技術的におとっていた。

ふるくからの耕法は、火耕水耨(かこうすいどう)といって、草を焼きはらったところに稲をうえ、やがて稲のほかに草が生えてくると、水をひき入れて草を枯らし、稲だけ成育するようにする。

いわば一種の焼畑(やきばた)耕作であった。

康代になって、ようやく田植えが行われるようになる。

それが宋代になると、田おこしに牛をひかせて耖(まぐわ)を使用することが普及し、また水田の田植えに便利な秧馬(おうば)が使われるようになったりして、作業の能率をあげた。

灌漑(かんがい)には竜骨車などの用具が使われ、指に耘爪(うんそう)をはめて、前後三回は、除草もおこなう。

さらに堆肥(たいひ)を用いたり、虫害をふせぐために石灰が使用されるなど、集約的な農業がいちじるしく進歩した。

稲の種類にしても、早稲(わせ)・中稲(なかて)・晩稲(おくて)の別があり、それぞれに数種の品種が存在した。

このようなとき、十一世紀のはじめ、いまのベトナム中南部にあたるチャンパ(占城)から、新種の稲が輸入され、ますます収穫をふやすことになった。

占城稲は、中国に知られていたどの品種よりも日照りにつよく粒が大きく、成熟まで二~三ヵ月しかかからない早稲であった。 |

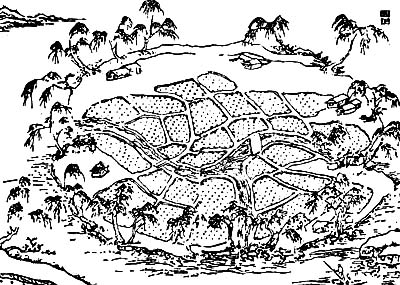

周田の風景

|

それは収穫の不安定さを弱めたばかりか、占城稲の刈入れのあとに在来の晩稲をうえれば、一年二期作さえも可能にしたのである。

このように収穫が安定したことと、収穫量が増大したことは、水田の造成をいちだんとさかんにした。

造成は長江下流デルタの湖沼の多い低湿地帯で、もっとも積極的にすすめられた。

湖沼を干拓したりして、肥沃な新開の水田をかず多く出現させ、「蘇湖熟すれば天下足る」といわれるにいたった。

こうした水田造成を可能にするほど、提防の構築技術や、灌漑などに水をうまく調節する水門建設の技術が、高いレベルに達していたのである。

さかんな水田造成は、デルタ地帯に肥料や収穫を舟で運搬するのに便利なクリークを、縦横に走らせることになる。

華北の「北馬」に対して、「南船」とよばれた景観を、いよいよ鮮明にきわ立たせることになった。

これらの水田やクリークには、たとえば楊家圩(う)や張家涇(けい)のように、よく家の名がつけられた。

明らかに特定の家がつくったのである。

水田などを造成するほどの資力と労働力をもつ家といえば、官戸(かんこ)や形勢戸(けいせいこ)のような大地主層にちがいない。

労働力は土として佃戸(でんこ=小作農)であった。

こうして、なかには年収百万石(日本の四十万石くらい)にも達するような地主があらわれてくる。

水田やクリークが地主層の手でつくられたことは、大きな意味をもっている。

むかしから華北では、灌漑や治水の工事が国家の手で行われてきた。

そこで農民は、国家につよく依存せざるをえなかった。農民に対する国家の支配も、きわめてつよく貫徹されていた。

すくなくとも、このような華北の事情が、秦漢帝国が成立してから、ついには均田租庸調制という、もっともつよく農民を支配する体制を、出現させることになったのであった。

しかし宋代ではちがっていた。地主をふくめ農民は、このような支配から解放されたのであった。

ただし水田の造成をした地主層が、日本の荘園領主のように、不輪不入の特権をもっていたわけではない。

国家の規制をうけなかったわけでもない。地主層をはじめ、すこしばかりの田畑をもつ自作農まで、所有する耕地の広さなどの資産によって、戸等(ことう)という五等級にわけられて課役をうけた。

均田租庸調制にかわり、戸等制によって、国家は支配しようとしたのであった。

そこで地主たちは、なんとかして課役をのがれようとする。

官憲とむすんで自作農に肩代わりさせようとしたり、隠し田をつくったりした。

南宋では、土地の測量や申告などによって、このごまかしを発見し、課税しようとした。

このように地主層は、国家権力と対立する一面をもってはいたが、一方では子弟のなかから科挙に合格させて官戸となり、国家権力にあずかろうとしてくる。

そのため「義荘(ぎそう)」という一族共有の田畑を設けて、子弟の教育費にあてたりした。

また義荘は、一族の没落をふせぎ、祖先の祭祀の費用にあてたりするなど、同族としての結合をつよめる作用もした。

地主層と対立する存在といえば、国家負担を肩代わりさせられる自作農であり、とくに地主に隷属する小作農の佃戸であった。

小さな自作農は、生活も容易になりたたないほどの耕地しか、もっていない。

借財や国家負担の重荷、あるいは天災や戦乱などに耐えかねて、耕地を手放し、あるいは故郷から逃亡し、転落して佃戸となった。

佃尸にはさまざまな者がいた。

身ひとつで、地主にたのみこんで小作する者もいれば、自分の家や農具を一応もっていて小作する者もいた。

小作料は収穫の五割というのが普通であったが、身ひとつで地主から家や農具や耕牛まで借りるとなれば、ぐんと高くなった。

荘園には管理人がいて、佃戸の働きぶりを監視する。また佃戸が小作料を納めるときには、なにかと難癖(なんくせ)をつけたり、枡(ます)を山もりにして、よけいに小作料を徴収しようとしたりした。

そのため佃戸は、鶏(にわとり)をやったりして、手加減してもらわなければならなかった。

また佃戸は、極度に貪しかったから、冠婚葬祭など臨時の支出でもあれば、地主にたよらないわけにはいかなかった。

端境(はざかい)期ともなれば、食糧や種もみまでも借りなければならないことも多かった。

すると「倍称(ばいしょう)の息(そく)」といって、十割の利息をとられる。

小作料を滞納しようものなら、督促(とくそく)のため、つかまえて屋敷内に監禁し、むちで打つことさえ行われた。

地方によっては、地主や管理人が県の役人にうつたえる。

すると役人は、武装した捕賊吏をさしむけて滞納の佃戸をつかまえ、餓死させて、ほかの佃戸の見せしめにしたこともあった。

明らかに官憲と地主はむすびついていたのである。

また佃戸は「主家に奴使される」といわれたように、地主の家の仕事にもかりだされる。

このように地主につよく隷属していたのであった。

なかには、地主が土地を質入れや売買するとき、その土地を耕していた佃戸もいっしょに移籍される例も多かった。

これでは佃戸の社会的地位も低くならないわけはない。

佃戸は奴婢(ぬひ)とはちがって、国家からは自作農などと同じ身分としてあつかわれていた。

しかし実際には、佃戸が地主の家のものに対して罪をおかすと、一般の人に対する場合より重く罰せられた。

反対に地主の家のものが佃戸に対して罪をおかしても、一般の人に対する場合よりも軽い処罰ですんだ。

はっきりと差別があった。

この差別は「主僕(しゅぼく)の分(ぶん)」といわれた。

このようなみじめな境遇におかれた佃戸が、自作農とともに、宋代の発達した農業の実際の担い手なのであった。

北宋から南宋にかけて、「上界に天堂あり、下界に蘇杭(そこう)あり」などといわれ、長江デルタ地帯や杭(こう)州(臨安)地区は、地上の楽園だといいはやされた。

それも地主層にとっての楽園なのであって、自作農、とくに佃戸には苦界(くがい)であった。

しかし佃戸も、こうしたみじめな境遇と、地主へのつよい隷属に、甘んじていたわけではない。

方臘(ほうろう)や鍾相(しょうしょう)の反乱は、宗教のベールをかぶっていたが、佃戸や貧しい自作農が加わっていたことは、たしかである。

均産一揆は、このような貧農の存在を背景にしておこったのであった。

南宋も終わりごろになると、長江デルタの先進地帯を中心に、地主とむすびついた官憲に抵抗する。

いくつかの村の佃戸が連合して捕賊吏にむかっていく。

このような命を睹(と)した闘いも見られるようになった。

また集団を組んで、小作料の納付を拒否する抗租(こうそ)運動も展開されてくる。

佃戸の横のむすびつきが広くなってきたのであった。

そして明・清時代になれば、もはや主僕の分という差別もなくなってくる。

ひとつひとつの反乱は挫折したけれども、反乱や抗柤運動の積みかさねのなかで、中国はゆるやかにではあるが、変化してゆくのである。

top

**************************************** |