|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11 12

13

11 悲劇の朝鮮半島

1 太子の入朝 top

第四代大汗モンゲが四川(しせん)の陣中で病死した頃(一二五九年七月)、その本営たる六盤山(ろくばんざん)をめざ

して、ひたすら道をいそいでいる一行があった。

高麗(こうらい)の太子倎(てん)と、その従者たちである。

モンゴル兵の一隊が、これを守っていた。

太子の一行は、したしくモンゴルの大汗に謁見するために、降衣をささげて、モンゲのもとにおもむこうとしていたのである。

太子が六盤山についたのは、九月の初めであった。

ついてまもなく、大汗の死を知った。

異常な事態にたちいたって、一行はむなしく六盤山をひきあげた。

いま来た道を、ひきかえす。

国を出てから四ヵ月半、それも服属をちかうために、半島の都から、川をこえ、山野をわたって、はるばる中国の西の果てにまで、おもむいてきたのであった。

大汗モンゲが死んだとなれば、太子としては、つぎの実力者に目どおりするほかはないであろう。

秋から冬にかけて、太子の一行は中国大陸を東へむかった。

そうして十一月の末、開封(かいほう)にほどちかい町に達したとき、東方大総督たるフビライの軍に出あった。

フビライこそは、モンゲの次弟であり、大汗なきあとの最大の実力者である。フビライは、高麗の太子と会って、その降表をみると、大いによろこんで言った。

「高麗は万里の遠き国である。

むかし唐の太宗が親征してより、これを服属せしめたことを聞いていない。

いま、その太子がみずから来て、われに帰す。これ、天意である。

大いに報奨(ほうしょう)をくわえようぞ。」 |

そのままフビライは北のかた、燕京(いまの北京)へむかった。

太子の一行も、そのあとを迫った。燕京において、太子は年をこした。

その間、あてがわれた宿舎にとまったまま、フビライからの呼び出しもない。

こののち高麗の国が、どのように処置せられるのか、いっこうにわからない。

不安にかられながら、いたずらに異郷の日夜がすぎていった。

じつはフビライにとって、高麗をかえりみる余裕はなかったのである。

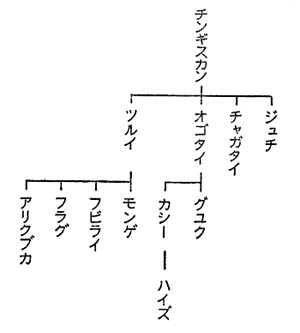

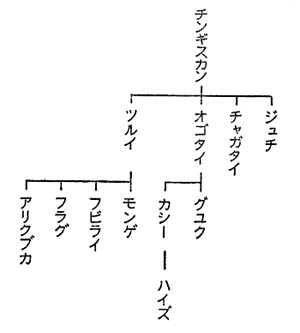

フビライには幾人もの弟があった。 |

大汗フビライ

|

そのひとりのプラグは西アジアに派遣されて、イル汗国を建て、そのままイランの地にとどまっている。

ところが末弟のアリクブカは、モンゴルの国都たるカラコルムにあって、大汗モンゲの出陣のあいだ、国政をまかされていた。

そのアリクブカが、兄なる大汗の死後、つぎの大汗をめざして動き始めたのである。

これを支持するものは多かった。

おなじく大汗たらんとするフビライにとって、モンゴル本土の動きは、ただごとではなかった。

こうしてあくる年の二月になった。太子のもとに、フビライからの使者が立って、高麗国王の死去を報じた。

国王(高宗)は太子の父である。モンゴル人汗からの命令によれば、もともと国王みずから入朝しなければならなかったのである。

しかし国王は六十八歳の高齢であり、重病の床に伏していて、動くこともできなかった。

よって太子が父の名代として出むいてきたわけであった。

出発するとき、もはや余命いくばもないことは、わかっていた。

しらせによれば、太子が発してから二ヵ月後に、国王は死んだという。

フビライから、あらためて慰めの言葉をかけられて、太子は帰国の途についた。

覚悟していたとはいえ、父のいない王国にもどる足どりは、いやが上にも重かった。

国を出て、ほぼ一年、太子は都へかえった。都といっても、それは仮の都である。

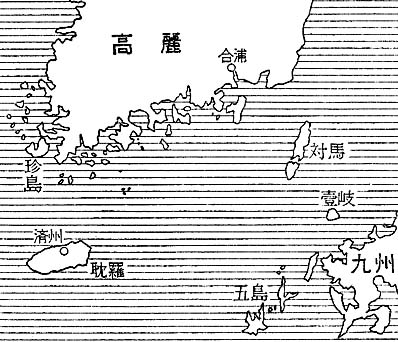

本来の都は開京(いまの開城)であったが、モンゴル軍の攻撃をさけるために、二十八年前、漢江をへだてた海のなかの江華島にうつっていたのである。

江都とよんでいた。

その江都に足をふみいれたとき、太子は目をみはった。それも覚悟していたことであったが、王宮の城郭は、むざんにも破壊しつくされていたのである。

降伏の一条件として、城郭をこわすことが約束されていた。そうして太子が出発してから二ヵ月の後に、モンゴルの使者が江都にいたった。

高麗の兵に命じ、かたっぱしから城郭をくずさせる。

きびしい苦役に、兵たちは泣いた。 |

高麗の都は開京であったが、モンゴルの圧力で江華島に移動していた

|

倒壊の音が雷鳴のようにとどろくとき、江都の老若は、男も女も、みな泣いた。

島をあげての悲しみのうちに国王は世を去ったのであった。

城郭のない王宮のなかで、太子は即位の式をあげた。

これが高麗の元宗(げんそう)である。

それから三日の後、モンゴルからの使者は、フビライが大汗の位についたことを報じた。

かつ、新しい大汗からの最初の詔諭をもたらした。

それは寛大きわまるものであった。

「高麗に駐屯するモンゴルの将兵は、ただちに引きあげさせる。

また、モンゴルの軍民で、一糸たりとも掠奪するものがあれば、条によって罪を断ずる。……’」

高麗の君臣は感激した。これまでとはうってかわったモンゴル人汗のことばに、新しい国王は感激の余り、つぎのように答書をしたためた。

「恩霊の汪洋(おうよう=ひろく大きく)たること、寤寐(ごび=寝ても覚めても)に感悦す。

慈母の季子(すえのこ)にあわれみをあつむるといえども、これに過ぐること何ぞ能くせん。

小臣より、ひいては後孫におよぶまで、死をもって報となさん。……」

この年、元宗は四十二歳になっていた。

それにしても、過ぐる三十年間の苦しみは、いかばかりであったろうか。

元宗が王子として十三歳のとき、はじめてモンゴル軍の進攻に接したのである。

それから今日までは、戦いの連続であった。

高麗の国土は、モンゴルの軍馬に、ふみにじられ、田畑はあらされ、人民は殺され捕われるままであった。

おそろしい歳月は去り、いま高麗に、平和の光がさしこもうとしている。

2 内憂と外冦 top

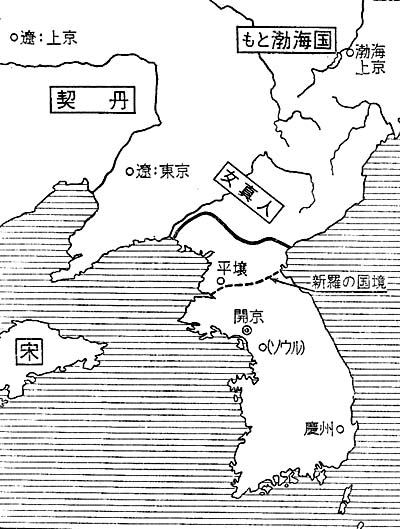

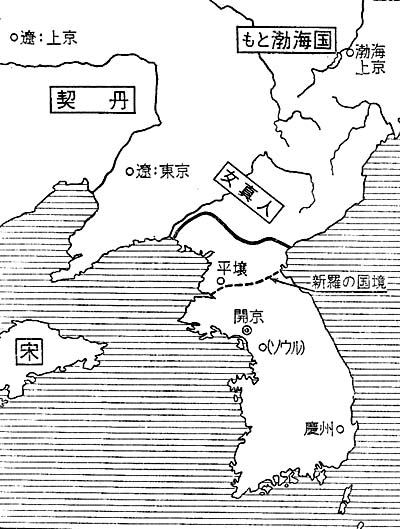

そもそも半島に「高麗」が建国したのは、十世紀のはじめ(九一八)のことであった。

それまで二百年ちかくにわたって統一国家を維持してきた新羅も、九世紀には国勢がおとろえる。

国内のあちこちに一揆がおこり、反乱があいつぎ、これに乗じて各地の有力者が立ちあがった。

半島は騒乱のちまたとなり、北部に、また西部に、新しい国が建てられた。

九世紀の末、すでに新羅は、半島の南部のみをたもつ小国にすぎなかった。

動乱のなかから、ひとりの英傑があらわれた。王建(おうけん)である。

国を建てて高麗と号し、しだいに勢力をひろげた。ついに新羅王も、これに降伏する(九三五)。

半島の統一が完成したのは、その翌年であった(九三六)。

高麗は、その内政をととのえるとともに、その勢力を北方へのばした。

そして建国から百年にして、領上の北境は鴨緑江(おうりょくこう)におよんだ。

そこに、女真人(ツングース族)の住地である。

ところが、すでにこの地方に対して、北方から契丹(遼)の進出が行われていた。

高麗の北進は、契丹との衝突をまねく。契丹は大軍をさしむけて、高麗をおびやかした。

ついに高麗は、契丹に服属することをちかって、ようやく北方の領土をたもった(一〇一九)。

それから百年あまりたった。

満州の奥地からおこった女真人の一勢力は、にわかに強大となって、「金」国を建てた。

そして契丹人の遼をほろぼし、さらには宋も攻めて、これを中国大陸の南方へと追った。

高麗も、今度は金への服属をちかわねばならなかった(一二一六)。

しかし北方からの圧迫はあっても、王城となった開京は、にぎにぎしく栄えた。

そこは百年にわたって首都としての造営が行われ、かぞえきれぬほどの人民が動員された。

いかめしい城壁のなかには、王宮や、貴族の邸宅や、官庁や、寺院が、たちならんだ。

それは、まさしく王公や貴族たちの都であった。高宗も、元宗も、この開京でそだったのである。

しかし元宗が、はなやかな王宮のなかで少年の時代をすごしていたころ、その父の高宗は、王ではあっても権力はなかった。

実権をにぎっていたのは、武人であった。

いや、高麗の政治には、初めから権力の争いがともなっていたのである。 |

|

政治をうごかしたのは、初めのころは貴族たちであった。

貴族たちの争いのなかで、二代と三代と四代の王は、非命に倒れた。第八代の王も殺された。

しかも貴族たちが権力の争いをくりかえし、ほしいままに栄華の暮らしをおくっていたとき、その背後から力をもたげてきたのが、武人であった。

武人たちは、さげすまれていた。しかし武力があった。

十二世紀の後半(一一七〇)にいたり、ついに武人は実力をもって立ちあがった。

貴族たちを殺し、文官を根こそぎ殺して、政権をにぎった。

武人の力は王城のなかだけではない。地方にもおよんだ。

おもな役職は、ことごとく武人がにぎっていた。

ちょうど日本では、平氏が政権をにぎったころのことである。

もちろん武人たちのあいだでも、争いはたえない。たがいに殺しあった。

そのなかから最後に権力を占めたのが、崔(さい)氏であった(一一九六)。

こうして実権は崔氏のものとなった。

わが国で鎌倉幕府がたてられてから、およそ十年ほど後のことである。

崔氏の政権のもとで、モンゴルの侵略がおこった。

その最初の侵入は、オゴタイが大汗となってから三年目、高麗では高宗の十八年にあたる(一二三二)。

モンゴルの大軍は鴨緑江をわたって、たちまち開京の城下にせまった。

高麗は降伏をこうた。

そして、降伏の実をしめすために莫大な金品をたてまつり、西北の諸城にはモンゴルの代官をおくことを認めさせられた。

モンゴルが、その占領地におく代官のことをダルガチという。

その地方の民政を監督するもので、絶大な権力をふるった。

ところが高麗は、いったん降伏して臣属をちかったものの、モンゴルからの金品の要求は、きわまるところを知らぬほどである。

降伏の翌年(一二三二)には、水獺(かわうそ)の皮一千枚のほか、王族や大官の童男、童女おのおの五百人、そして各種の工匠をもとめてきた。

さらにはダルガチの横暴も、目にあまるものがある。

ついに高麗の宮廷は、モンゴルにそむくことを決意した。

モンゴルの兵をさけるために、都を江華島にうつす。

モンゴル軍は騎馬の部隊であるから、海はわたれない。島に逃げこめば安全なわけであった。

人民たちにも、村をすてて山のなかへ、あるいは島のなかに逃げこむことを命じた。

こうした決定か、崔氏によってなされたことは、いうまでもない。

七月、遷都が決行された。西北の諸城では、ダルガチを襲って、その武器をうばい、危害をくわえた。

こうして高麗は、国をあげて抵抗をこころみたのである。

モンゴルは怒った。ふたたび大兵をさしむけた。

このときモンゴル兵の先払いをしたのが、前年の侵入のときに降伏した洪福源であった。

洪福源は高麗人ながら、いちはやくモンゴル軍に投じ、こののちはモンゴルの臣として、祖国に対する進攻に大きな働きをしめす。

その子の茶丘(さきゅう)も父のあとをうけて祖国に弓をひき、日本遠征には司令官をつとめた。

さてモンゴル軍は、江都の宮廷に対して、島を出ることを要求する。もちろん効果はない。

しからば、というわけで、モンゴル軍は半島の南部に兵を進めた。

半島の村という村が、モンゴルの軍馬でふみにじられる惨劇が、これより始まった。

3 侵略の災禍 top

モンゴルの侵略は、オゴタイからグユクヘ、さらにモンゲの代にいたるまで、やむことなくつづけられた。

モンゴル兵のゆくところ、民家は焼かれ、家財はうばわれた。逃げおくれた者は殺され、捕えられた。

「鶏犬一空」――ニワトリもイヌも、まったくいなくなる――――という村も少なくなかった。

一二三四年における侵攻にあたっては「とらえられた男女は、無慮(むりょ)二十万六千八百余人、殺された者は数えるこどもできない、(モンゴル兵が)過ぎたところの州郡は、みな灰塵(はいじん)となった」と伝えられている。

それからのちも、モンゴル軍には秋にたると押しよせてきた。

田畑のみのりを刈りつくし、てむかう者はことごとく殺した。人民にとっては、何の手だてもない。

モンゴルが来る、と聞けば、その身ひとつで山のなかに逃げこむよりほかになかった。

江都だけが平和であった。

国土と人民の疲弊をよそに、宮廷の儀式はとどこおりなくつづけられていた。

崔氏の政権も、島をうごかぬ限りは安泰なのであった。

彼らが国家と人民のためになしたことといえば、ひたすら仏力にすがり、しきりに法要をいとなんて、怨敵の退散をいのるばかりであった。

おどろくべきことがある。高麗では、印刷術が発達していた。

印刷術の起源は、もちろん中国にあり、唐の則天武后の時代(七世紀末)には、すでに整版の印刷が行われていた。

そのころの印刷物ものこっている。

その技術はわが国にも伝わり、奈良時代の末(七七〇)には「百万塔陀羅尼(だらに)」が印刷された。

その後、中国では宋代にいたって、大いに印刷術が進歩し、普及した。

十世紀の末には、「大蔵経」五千四十巻が完成している。

これをうちついだのが高麗であった。

高麗王朝では仏教への尊信があつかったから、いちはやく「大蔵経」を印行した。

十一世紀には、じつに三回もの開板が行われている。

ところが、この版木(はんぎ)は、第二回のモンゴル侵入にあたって、焼かれてしまった。

そこで江都の宮廷では、版木のつくり直しをおこなったのである。

信仰のためとはいいながら、そして立派な文化事業であるには違いないけれども、兵乱による人民の苦しみを考えるならば、宮廷の人々の感覚はおどろくべきことといわねばならないだろう。

このとき(一二三六〜五一)の版木は八万六千余枚で、いまでも残っている。

それにしても、仏の加護はいっこうに高麗の国土と人民のうえには下らなかった。半島は疲弊の極におちいった。

モンゴル軍は、くりかえし国王みずからの入朝と、島を出て旧都にかえることを求めている。

ついに江都においても、不満は爆発した。

高宗の四十五年(一二五八)、崔氏四代目の崔誼(さいぎ)が暗殺され、六十年におよぶ崔氏の政権もおわりをつげたのである。

高宗は、国王となってから四十五年目に、親政をおこなうにいたった。そして、親政の手はじめが、モンゴル軍に降伏を申しいれることであった。 |

海印寺の板庫

|

しかし高宗は、すでに六十七歳、そのうえ重病のために、とうてい動くことはできない。

よって太子がかわってモンゴル人汗のもとにおもむいたのであった。

太子は、首尾よく任を果たした。

いまや高麗は、完全なモンゴルの属国となってしまったけれども、その軍勢による恐るべき殺傷と破壊から、まぬがれることができるようになった。

しかも大汗となったフビライは、さらに恩命をくだしたのである。

「服装はそのまま古来のものを用いよ、改めるには及ばない。

行く者も、朝廷からつかわすものだけにとどめ、ほかはすべて禁絶しよう。

古京にかえることも、力に応じて遅速をはかれ。駐留の軍は秋までに引きあげさせよう。……」

いよいよ寛大な言葉であった。それも、たしかに実行された。

その年(一二六〇)のうちに、高麗の国内からダルガチは去った。軍隊もいなくなった。

疲弊しきってはいたが、モンゴル人の姿がみえなくなってから、高麗には解放のよろこびがみなぎった。

4 属国の運命 top

高麗にくらべて、モンゴルは平和でなかった。

フビライは大汗になったとはいうものの、モンゴル全帝国の代表たちによって承認されたものではない。

フビライはその本拠として建設した上都(シャンド)において、みずからクリルタイを召集し、フビライ党だけの議決によって、大汗の位についたのである。王族や重臣のなかで、招かれない者も多かった。

反対党はアリクブカのもとに結集した。

カラコルムでもクリルタイがひらかれ、アリクブカを大汗に推戴した。

それは正式の手続きをふんだクリルタイであり、キプチャク汗国もチャガタイ汗国もオゴタイ汗国も、みなアリクブカを支持したのである。

西方でフビライの味方といえば、イル汗国を建てたプラグのみであった。モンゴル帝国は、ふたつにわかれた。

フビライとアリクブカとの争いは、これから四年にわたってつづけられる。しかしフビライは中国大陸をおさえて、強力であった。

西方の諸汗国も、アリクブカを支持したものの、とくに兵を出して援助することはなかった。

フビライは、じりじりとアリクブカを圧していった。

モンゴルに抗争がつづいているかぎり、高麗は安泰であった。

やがて一三六四年になった。ついにアリクブカは、兄の軍門にくだる。

モンゴルはふたたび一人の大汗のもとに統一された。 |

|

さきにフビライは、その即位とともに中国ふうの元号をさだめて「中統」と袮していたが、ここに(中統五年)国内の平定をいわって「至元」とあらためた。

そして諸汗国や属国に対してフビライのもとに入朝することを命じた。

高麗の国王にも、入朝すべしとの命令がくだった。

国王みずから入朝するということは、高麗の歴史にその前例はない。

しかし元宗は、入朝することにふみきった。モンゴルとの和親を第一とかんがえたからであった。

五年前に太子として入朝した同じ道を、元宗は燕京(北京)におもむいた。そして大汗に謁見し、好遇をうけて帰った。

しかし西方の諸汗国の君主たちは、その領内の事情などがあって、いずれも入朝しなかった。

オゴタイ汗国のバイスに至っては、はっきりと入朝をことわった。

バイスこそは、オゴタイの直系の孫として、本来ならばみずから大汗となるべきことを自認していたのであった。

いまや、フビライに反旗をひるがえす。

オゴタイ汗国をひきいて、チャガタイ汗国をも勢力のもとにおさめ、さらにキプチャク汗国とも回盟した。

フビライは、ふたたび強力な敵を西方にむかえねばならなくなった。

バイスの反乱は、これより二十余年にわたって、フビライをなやます。

たしかにフビライにとって、バイスは大敵であった。

しかしフビライが目ざしていたのは、南方の中国大陸である。

そこには衰えたりといえ、宋帝国があって、ながい間のモンゴルの圧力にも屈せず、抵抗をこころみている。

フビライは、南宋の実力を過大に評価していた。

したがって南方に兵を進めるにあたっては、きわめて慎重であった。

宋と、しきりに貿易をおこなっているのが、日本である。

その日本は、黄金を産した。真珠を産した。

とにかく宋と貿易するにあたって、日本の商人は黄金や真珠を、それも大量に持ちこんだのである。

こういう貴重なものを、どしどし持ちこむのであれば、日本という国には、黄金や真珠がみちみちているに違いない、とまで想像された。

日本が「黄金の国」とかんがえられたことは、のちにマルコ・ボーロも記している。そして。マルコは述べた。

「この莫大な財宝について耳にした大汗、すなわち今の皇帝フビライは、この島を征服しようと思いたった。」

それはどうか、わからない。

しかしフビライが、宋としたしく通交している日本に、大きな関心をむけたことは事実であった。

この際、日本を自分の陣営に引きいれ、宋との関係を絶たせることができるならば、たにより好都合であろう。

ただ日本は、海のかなたにある。

モンゴル軍にとって、海をこえての遠征は、にがてであった。

モンゴルの騎馬は、長江(揚子江)をわたれないのである。

漢江さえもわたれず、江華島に攻めいることができなかったのである。

しかし日本に通ずるには、高麗という国がある。高麗に道案内をさせればよい。

かねてから高麗は、日本と隣好をむすんでいるという。

まず使者を発し、高麗をへて日本におもむかせ、通交してくるようにさそってみよう。

方針はさだまった。日本を招諭するための国使は、大汗の詔言をもって、高麗の国都へおもむいた。

一行が江都についたのは、至元三年(一二六六)十一月のことである。

5 反逆と抵抗 top

井上靖の『風涛(ふうとう)』は、モンゴルの圧力の前に、高麗の人々がいかに苦しんだか、その間の動きを克明につづったものである。

小説のかたちをとっているけれども、正確な記録にもとづき、史実に即して、えがかれている。

ともあれ高麗は、フビライが日本に目をむけたことによって、ふたたび受難の時代をむかえたのであった。

フビライの詔書をみると、当然のことながら、みずから「大蒙古国皇帝」と袮し、日本の君主は一段ひくく「日本国王」とよんでいる。

それだけでも日本が、モンゴルの申しいれを拒絶することは、明らかであった。

かねてから日本の天皇は、中国の皇帝にむかって対等の礼をとろうとしてきたし、高麗の国王にむかっては朝貢の礼をもとめてきた。

その日本が、尊大なモンゴルの詔書を受けいれるはずはない。

日本が拒否すれば、モンゴル軍が出動するであろう。

その軍は高麗を通過する。高麗には、ふたたびモンゴル軍が駐留し、そして属国である以上は、軍役の負担を命ぜられる。

いや、派兵も命ぜられるであろう。

どれをとっても、疲弊した高麗には堪えられない。

ここにおいて高麗は、さまざまの策をもちいた。

まずモンゴルの国使が、日本に到達できないよう、工作する。

風涛がはげしいから、というのが理由であった。

しかしフビライの詔書には、「風涛の険阻なるをもって、辞となすことなかれ」と命じている。これは失敗した。 |

|

ついで高麗は、国王の名をもって日本へ使者をおくり、モンゴルの申しいれを受けいれるように勧告した。

これも日本が、受けつけない。燕京と江都と、そして高麗と日本との間に、何回もの使者が往復した。

なんの進展もなかった。

そうしたとき、すなわち至元六年(一二六九)六月、江都の宮廷に大事件がおこった。

国王が力づくで退位させられたのである。将軍の林衍(りんえん)は、かねてから元宗のおぼえが悪かった。

そこで元宗を廃し、玉弟の安慶公を国王に立てた。

これを知って、フビライは怒った。

属国の臣たるものが、宗主国のゆるしもえぬまま、かってに王の廃立をおこなうとは何ごとか、というのであった。

討伐の兵もさしむけるという。

林衍も屈して、十一月には元宗を復位させた。

そして元宗は、事情を釈明するために、またしてもフビライのもとへおもむかねばならなかった。

それだけではない。

今度は西北の地方で兵乱がおこった。崔坦(さいたん)という者が、林衍を討つと称して兵をあげた。

そして西北の大部分をおさえると、モンゴルに対して軍の進駐を要請したのである。

モンゴル軍の力によって、自分の勢力を保持しようとしたのであった。

フビライは、その願いをみとめた。軍に出動を命ずるとともに、高麗の西北部(平壤をふくむ)を、ことごとくモンゴルの領土に編入してしまった。

こうして高麗は、その領土の一部を失った。

燕京についた元宗は、西京の還付をねがった。

しかし無視された。江都から開京へうつるために、若干の兵を借りたいと申しでた。

これに対するフビライの答えは、大部隊を進駐させようというものであった。

逆都のことは、もはや猶予をゆるされない。

すでに年は改まっていた(一二七〇)。

その五月末、開京までもどった元宗は、還都のことを命じた。

しかし江都には、島を出ることに反対する勢力があった。島の守備軍たる三別抄(さんべつしょう)である。

かねてからモンゴルとの抗戦にしたがい、モンゴルには激しい敵愾心をいだいていた。

いま、モンゴルの大軍が進駐してきている。島を出れば、どのようになるか。

三別抄は、反モンゴルの旗をかかげて、いっせいに立った。

大官たちは、国王を出むかえるため、開京におもむいている。その子女たちだけが島にのこっていた。江都の官署をおさえた三別抄は、公私の財物をうばったうえ、島内の舟艇をことごとく集めて南方の海上に去った。

高官の子女たちは、人質として連行した。

痛哭(つうこく)の声が天地にふるったという。

やがて三別抄は、半島の西南端にある珍島を占領する。ここを根拠にして、南部の州県に出没した。

ついで耽羅(たんら=いまの済州島)を攻略した。

高麗の朝廷は、金方慶をつかわして討伐にあたらせたが、あまり成果はあがらない。

三別抄の勢いは、いよいよさかんなまま、その年も暮れた。それというのも、三別抄には民衆の支持があったからである。三別抄が攻めよせると、多くの州県は戦わずに從った。

三別抄に呼応して一揆をおこしたところも、少なくなかった。その鎮圧に、政府は手をやいた。政府の求めによって、モンゴル軍も出動した。 |

|

三別抄と、各地の一揆は、モンゴルに屈した政府に、あからさまな反抗をしめしたのであった。

ときに中国におけるモンゴル軍は、南宋への攻撃をつづけている。

そのさなかにあって、至元八年(一二七一)十一月、フビライは新しい国号を立て、「大元」と袮した。

中国の古典『易経(えききょう)』のなかにある「大哉乾元(だいなるか、けんげん)」という句にもとづいて採用したものである。

いまやフビライの帝国は、中国を統治する王朝たることを、はっきりと宣明した。

翌年には国都(いまの北京)の名もあらためて、大都と称する。

高麗では、なお三別抄は耽羅にあり、抵抗をつづけている。

東方においてモンゴルになびかぬものは、耽羅と日本のみであった。

あくまでも日本が通交をこばむなら、元としては兵を出さねばならぬ。

しかし、その前に耽羅をかたづけておかねばならなかった。

三別抄は、その舟艇をしきりに出動せしめ、半島の西方および南方の制海権をにぎっている。

ために海上の輸送はとどこおり、日本へ出兵しようとしても、艦隊を発することが危険であった。

至元九年(一二七二)末、ついに元は耽羅を征することを決した。

すでに高麗には、二千の元軍が駐留している。

これに、三千の軍兵を増派した高麗に対しては、五千の軍兵と、三千の水手を出すことが命ぜられた。

あわせて一万三千という大軍をもって、耽羅における三別抄を討とうというものであった。

翌年(一二七三)二月、元と高麗の軍は、次々に南下していった。

四月、耽羅島へ攻めこんだ。

大軍に寄せられては、さしもの三別抄も敵することはできなかった。

大いに戦ったのち、ついに耽羅はおちいった。

三別抄は抵抗をこころみること、およそ三年にしてほろぼされた。

モンゴルに服属した高麗の朝廷にとって、三別抄は逆徒であったに違いない。

しかし、モンゴル軍による苦しみを、死とともに味わってきた民衆にとって、三別抄は頼もしい味方であった。

彼らの王朝が屈してしまったのち、民衆は三別抄によって、侵略者に対する抵抗をあらわすことができたのである。

それゆえにこそ、三別抄は強かった。

おもうままに、力を発揮することができたのであった。

三別抄が平定されたのち、元は耽羅をその直轄領に編入した。

さきに元は、崔坦の反逆によって、西北部を領土としている。

ここに及んで、高麗の北と南とを、がっしりとおさえたのであった。

6 遠征の負担 top

たびかさなる使者の発遣にもかかわらず、ついに日本は招諭に応じなかった。

一片の返書をおくることもなかった。

かくては好むところではないが、日本に対して兵を用いねばならない。

それは高麗にとって、もっともおそるべき事態であった。

三十年におよぶモンゴル軍の侵略、それには殺傷と破壊をともなった。

その傷が、いささかも回復してはいないのである。

それに、ここ数年は三別抄の反乱のため、兵員と軍備を投入せねばならなかった。

駐留のモンゴル兵平も、しだいに増派され、いまや五千に達している。

そのための調達も、高麗にとっては苦痛であった。

いまや日本への遠征が行われようとしている。

その大軍は高麗から発することになるであろう。

元の水軍は高麗にきて、基地をつくり、食糧をもとめるであろう。

さらに高麗は、兵員と水手の提供と、そして船艦の建造を命ぜられるであろう。

高麗の君臣は、日ごとに苦悩の色をましていった。

果たして、どれほどの負担が課せられるものであろうか。

至元十一年(一二七四)正月、元の都に呼ばれていた金方慶が、フビライの詔命をうけて帰ってきた。

ついで元からの使者として洪茶丘(こうさきゅう)が、これまた詔命をたずさえて、開京にきた。

そこで命ぜられたことは、九百艘(そう)の戦艦を建造すること、そして将兵と水手を徴発することであった。

九百艘の内訳は、大型船三百、快速船三百、給水小舟三百である。

その数だけを突貫作業によって建造しなければならない。

責任者は金方慶であり、これを監督するのが洪茶丘であった。

洪荼丘こそは、かって祖国を売ってモンゴルに投じた洪福源の子であった。

フビライに信任せられ、これまでも元の将軍として、何回も出むいている。

若い身ながら、冷酷にして情愛にとぼしく、つねにモンゴルのためのみをはかってきた。

いまや何の容赦もなく、ひたすらにフビライの命令を奉じて高麗を督促した。

ただちに作業は始められた。全国から工匠と人夫三万五千人が徴発された。

いずれも山畑をすて、昼夜兼行の重労働にしたがわされたのである。

食糧はもちろん、資材も工具も、すべて高麗の負担であった、

緑の山は、大木をうしなって禿山と化した。

そのなかで工事は「はやきこと、雷電のごとし」という速度ですすめられた。

その間に、兵員と水手の徴発が行われていた。

兵員は八千、水手は六千八百が要求されている。

男という男を、かりつくさねばならなかった。

こうして五月の末、ようやく九百艘の船ができあがった。

それとともに国王(元宗)は病にたおれた。

あいつぐ苦難に、身も心もつかれ果てたのであった。

六月、造船の完了を報告する使者が立つころ、国王の病状は悪化するばかりであった。

太子は元の大都にいた。人質になっていたのである。

それは属国としての義務であった。

おもえば、いまの国王の父(高宗)が重病の床にふしていたとき、太子であった元宗は、やはりモンゴルの大汗のもとへおもむいていた。

おなじ運命が、自分をも見まった。しかし元宗には、ただひとつ心の安らぎがあった。

この五月、太子はフビライから、その皇女を妃としてあたえられたのである。

元の皇女を太子の妃としてむかえることは、かねてから元宗が願い出ていたものであった。

それによって高麗の王室は、元の帝室と姻戚になる。

すこしでも高麗の立場をよくしようとしての、かなしい願いであった。

いまや、それがかなえられた。

太子は三十九歳、妃となった皇女は十九歳であった。そして六月十八日、元宗は死んだ。

翌日高麗の官廷は、元の大部にいる太子を立てて、国王とした。すなわち、これが忠烈玉である。

元宗の死を知ると、フビライは太子を高麗の国王に冊し、帰国を命じた。

新しい国王は妃とわかれ、八月の末に開京へはいった。

そのころまでに、一万五千の元軍は、すでに高麗へ到着していた。これに、かねてから駐留していた三千名をくわえ、あわせて二万名が、遠征の半軍となる。都元帥(総司令官)には忻都(きんと)が、副元帥には洪荼丘と、劉複了(りゅうふくこう)が任ぜられた。

国王の死去にもかかわりなく、出征のことは既定の方針どおりに進められた。

新しい国王は、先王の葬儀をいとなみながら、元軍を慰労し、自国の軍を見おくらねばならなかった。

八千の軍は、金方慶がひきいて出発した。

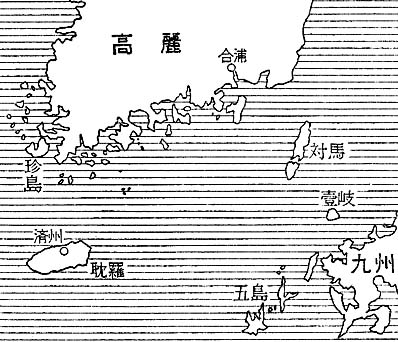

至元十一年、すなわちわが文永十一年の十月三日、二万八千の軍兵は九百艘に分乗し、合浦(がっぽ)の港を発した。

そして対馬、ついで壱岐をおそい、その守備兵を全滅せしめた。

九州の北岸に達したのは、十月十九日のことである。

おなじ日、国王(忠烈王)は西京(平壌)において、おのが妃の来着を待ちうけていた。

王族や高官たちも同行している。妃とはいっても、フビライの皇女である。

その接遇には、万全の支度をととのえておかねばならない。

三十九歳の国王には、すでに妃があった。しかし、いまは無用のものである。

いや、元の皇女の前には、存在してはならぬものである。

よって別宮にうつらしめた。こののち、国王と前妃とは、二度と通ずることはなかった。

やがて妃は到着した。

それより輦(れん)をおなじくして開京へむかう。妃は、もちろんモンゴルの服装であった。

国王もまた、高麗の礼服をすてて、モンゴル服をまとった。

またモンゴル人は頭の中央を剃りあげている。

いわゆる弁髪(べんぱつ)である。国王も大都にいるとき、この風習にしたがった。

よって輦上にならぶ二人をみれば、モンゴル人の夫婦と寸分も違わぬ姿であった。

出むかえた人々は、二人の姿をみて、みな涙をながした。

もはや国王は、高麗の元首というよりも、大元帝室の一員にすぎなかった。

廟号にしても、それまでの高麗国王は、高宗や元宗というように「宗(そう)」と袮した。

しかしこれからは、それもゆるされない。ただ「王」を称するのみとなった。

しかも高麗の国王は、こののち代々にわたって、つねに元の皇女を妃としてむかえることになる。

元の皇女との間に生まれた子が、つぎの国王に立つことになる。

よって代がかわるごとに、高麗の国王にはモンゴル人の血が濃くなってゆくのであった。

悲劇は、これだけでは終わらなかった。

国王と妃とが入京してから二十日あまりたって、日本へ遠征した軍が合浦へかえってきた。

それは惨憺たる姿だったのである。

兵員と水手とをあわせて三万五千人のうち、三分の一以上が帰らなかった。

7 大軍の覆没 top

日本への第一回遠征(文永の役)は、失敗におわった。帰らざる者、一万三千五百あまり。

この敗退に、もっとも大きなショックをうけたのは、高麗であったに違いない。

高麗をへて帰国していった元軍は、日本から捕えてきた少年少女二百人を、国王と王妃に献上した。

それが、一万五千人の人員と九百の船繿を提供し、数千の生命をささげた代償なのであった。

翌年(一二七五)正月、高麗から金万慶が使者となってフビライのもとにおもむき、その窮状をうったえた。

高麗は、三別抄の反乱を鎮圧するために、大軍の糧食をまかなわねばならず、そのうえに日本遠征のことがかさなった。

人民は戦艦を修造するに、丁壮(そうちょう=働き盛りの男子)はことごとく工役におもむき、老弱がわずかに耕種することを得たのみ。

課税は貧民にまでおよび、斗升にいたるまで、すべてを尽くしている。

すでに木の葉、草の実をとって食する者もある。

人民の疲弊は、いまよりはなはだしいものはない。

しかしフビライのきもちは変わらなかった。

このたびの遠征が失敗したとはいっても、それは暴風のためであり、戦闘で負けたわけではない。

むしろ大きな効果をあたえることができた、と考えた。

よって日本の反応をこころみるため、使者を発した。

同時に、再征の準備をすすめ、高麗に対しても、その嘆願にかかわらず、船艦の修造を命じたのである。

ところが翌年(一二七六)正月にいたり、にわかに船繿の建造は中止を命ぜられた。

日本への遠征も、延期となった。

というのも、このころ元は、南宋への作戦に全力をかたむけようとしていたからであった。

元軍は、南宋の都の臨安(杭州)にせまっていた。

フビライは、南宋の抵抗が、もっとも激しいものと予想していたのである。

ところが宋の皇帝(恭宗)は、臨安の陷落にさきだって、降伏してきた。

こうして至元十三年(一二七六)正月、元軍は臨安に入城し、宋朝の天下も終わりを告げた。

もっとも、あくまで抵抗しようとした者もあり、皇帝の一族を奉じて南方へ逃げた。

しかし、それはもはや大勢を制するものではなかった。

至元十六年(一二七九)二月、最後の皇帝(丙=へい)も海に投じ、中国はまったく平定されるのである。

さて南宋もほろんだとなると、その人員や物量を日本への遠征にもちいることも、可能となる。

遠征の規模も、方法も、変えることができるであろう。

至元十六年二月、かって南宋の治下にあった四つの州に、戦船四百艘を建造せよとの命令が下された。

宋の降将たる范文虎(はんぶんこ)らには、日本を征討すべきことが命ぜられた。

六月には高麗に対しても、前回とおなじく、九百艘の戦船を建造すべしとの命令が下された。

八月になると、さきに日本へつかねした使者が斬られたことが、高麗をへて報ぜられた。

もはや日本を再往することは、時期の問題であった。

至元十七年(一二八〇)は、遠征の凖備についやされた。

このたびは軍を二つにわける。一つは前回とおなじく、高麗から発する。

そのために高麗が負担すべきものは、兵員一万人、水手一万五千人、そして戦船九百艘、兵糧十一万石であった。

これに元の本軍をくわえて、その総勢は四万。やはり忻都(きんと)と洪茶丘(こうさきゅう)がひきいる。

もう一つの軍は、江南から発する。南宋の人々を主力として、その総勢は十万。

范文虎がひきいる。その戦船三千五百艘も、南宋の旧領において、つくられた。

至元十八年(一二八一)、わが弘安四年五月、四万の東路軍は高麗の合浦(がっぽ)を進発した。

このたびの出征にあたって、高麗国王はみずから軍の最高幹部につらなることを申し出た。

出征が避けられない以上は、積極的に参加することによって、すこしでも高麗の立場をよくしよう、とはかったのであった。

願いは聞きとどけられた。国王は合浦まで出むいて、九百艘の大船団が出発するのを見送った。

しかし、この再征(弘安の役)においても、元の大軍は台風によって覆没したのである。

それは七月三十日の夜のことであった、いまの暦(いわゆるグレゴリア暦)になおせば、八月二十二日である。

ものすごい風が、夜どおし吹き荒れて、元の大船団を木の莱のようにもてあそんだ。

東路軍と江府軍と合わせて四千余艘の大半は、海の底にしずんだ。

元軍は、その士卒のうち六〜七割を失った。

十万にちかい多勢が、海のもくずと化したのである。

8 北方の動乱 top

二度にわたる日本の遠征は、すべて失敗におわった。

しかしフビライは、なおもあきらめようとしない。

このたびの失敗も、暴風によるものである。日本の武力に屈したわけではなかった。

あくまでも日本を征服するというのが、かわらざるフビライの鉄の意志であった。

至元十九年から二十年(一二八三)にかけて、伐木(ばつぼく=木を切ること)と造船の命令は、次々に下されていた。

動員も行われた。

それらは高麗にも、また江南の地方(南宋の旧領)にも、命ぜられたのである。

とくに高麗にとっては、たえられない負担であったが、至上の命令のもとでは、どうすることもできなかった。

出征の期は、至元二十年八月と定められた。しかし、江南に騒動がおこった。

さきに江南では十万の兵が動員せられ、その大部分がかえらなかった。

さらに、またも遠征が行われようとしている。騒動は各地におこり、やがて大規模な反乱へと発展していった。

それらの鎮圧のためには、日本遠征にそなえて編成された軍を投入しなければならなかった。

それだけではない。ベトナムにおいても、反抗の動きがしめされたのである。

そのころベトナムでは、北と南(いまの中部ベトナム以南)とに、ちがった民族がいて、それぞれ国家をつくっていた。

いまのベトナム人の祖先は、北ベトナムにおり、国号を「大越(ダイ・ベト)」と称した。

これを中国では、交趾(こうし)または安南(あんなん)とよんだ。

中部ベトナムから以南によっていたのは、チャム人であった(いまはまったく衰亡している)。

チャンパ王国を建てていた。これを中国では、占城としるした。

元朝に対して、まず反抗したのは、南のチャンパであった。

至元二十年(一二八三)から翌年にかけて、元の大軍は海をこえてチャンパに進み、その王城をおとしいれた。

しかし、またも暴風におそわれ、港にあった元の船団は海中に没して、敗残の兵はむなしく引揚げねばならなかった。

つづいて元軍は北ベトナムの大越に攻めかけた。これは陸路である。

王城のハノイをはじめ、領土の大半をふみにじった。

しかし二十一年の末からと、二十四年(一二八七)の秋からと、二度にわたる侵攻も、ベトナム人のねばりづよい反抗によって、ついに寸土の占領をつづけることもできず、最後には敗退してしまったのである。

しかも元朝とフビライにとって、外征の失敗どころではない大難が、この間にふりかかってきていた。

北方に風雲がまきおこったのである。

西方におけるバイスの反乱は、まだつづいていた。その勢いは、いよいよさかんであった。

モンゴル本土にまで、せまろうとしていた。

しかも至元二十四年(一二八七)四月に、バイスに呼応して、モンゴル東部にも反乱がおこった。

モンゴルの東方を領していたのは、チンギス汗の末弟たるテムゲの子孫であった。

いまやテムゲの玄孫(げんそん=孫の孫)にあたるノヤンが、兵をあげたのである。

モンゴル東部は、みなノヤンにしたがった。

すでにフビライは七十三歳になっている。その老齢にもかかわらず、重大な危局にあたって、みずから東北に軍を進めた。そして親征の効果はあがった。

六月にはノヤンを生けどりにし、七月には反乱を鎮圧してしまった。

こうして東方はしずまったが、つづいて危局は北方におとずれた。

至元二十五年正月、バイスの軍がモンゴル本土に攻めこんできたのである。

反撃するために、大軍が北にむかった。

すると、今度は東北(満州)に兵乱がおこった。

ノヤンの余党のパタンであった。フビライは、孫のテムールをつかわした。

テムールは二十六年正月に凱旋(がいせん)した。しかし討伐の軍が去ると、パタンはまた立った。

ふたたび討伐の軍が発せられる。かくてパタンも、ようやく東北から姿を消した。

至元二十七年(一二九○)になった。

その三月、高麗の西北部にあった元の直轄頷(東寧府)が二十年ぶりに高麗へ返還された。

この地域は、もともと高麗の領土だったものである。

その返還は、高麗がつねに求めてやまぬところであった。

いま、北方や東北に反乱があいつぐとき、高麗に恩恵をあたえておくことは、たしかに腎明な処置といえるであろう。

すでに高麗は、元朝の属国として、どこよりも忠誠な存在であった。

ところで高麗が旧領を回復すると、またしてもパタンがあらわれた。

東北の地盤を失ったので、今度は豆満江(とうまんこう)をこえて、半島の東北部へ侵入してきた。

ついで高麗の領内にも攻め入ろうとしている。

高麗の宮廷は、元朝のゆるしをえて、開京を去り、江華島(こうかとう)に逃げこんだ。

そして元軍の来援をもとめた。

至元二十八年、パタンの軍は高麗の領内ふかく侵入した。

高麗兵の勇戦にもかかわらず、パタンの軍は縦横に荒らしまわった。

四月、元軍一万が来着した。そして五月、高麗軍は元軍とともに、ようやくパタンの軍を壊滅することができたのであった。

パタンが去って、高麗の宮廷は開京へもどった。

一方、バイスはなお健在であった。

いかに元朝が征討軍をくり出しても、その本拠のオゴタイ汗国(チャガタイ汗国も併合)まで突くことはできなかった。

依然としてバイスは西方の王者であり、元朝にとって最大の敵国であった。

結局、バイスの反乱が鎮定するのは、その死(一三〇一)を待たねばならなかったのである。

top

**************************************** |