|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

13

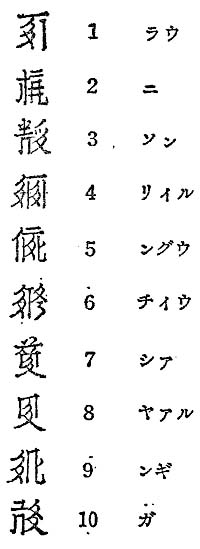

8 難解の文字

1 西夏という国 top

井上靖『敦煌(とんこう)』の物語は、おもに西夏(せいか)の領内において展開される。この小説の主人公は、進士の試験をうけるため、都にのぼったが、ふとしたことから失敗した。

そのとき、開封の街頭で出あったのが、西夏の女であった。

女は 一枚の布片をくれた。

「それには、異様な形の文字のようなものが、十個ずつ、三行に認められてあった。」それが西夏文字であった。

男(趙行徳)は、この未知の文字がもつ魅力にとらえられた。ついにみずから西夏の国をおとずれようと決心する。 |

|

「西夏というのは、チペット系のタングート族の建てている小国で、この種族は早くから五涼地方の東方に蟠踞(ばんきょ)していた。

五涼地方は、いわゆる夷夏雑居の地で、タングート族以外に、ウイグル(回鶻=かいこつ)、チベット(吐蕃=とはん)をはじめとする雑多な少数民族がむらがっていて、その幾つかは小さな王国を建てていたが、太祖のころより、ひとり西夏が強大となり、他種族を圧迫するばかりでなく、しばしば中国の西辺に侵寇するようになっていた。

西夏は表面は常に宋に臣属する態度を見せていて、他方中国の年来の敵である契丹(きったん)から封冊を受けており、その叛服つねならぬ態度は、宋朝歴代の悩みの種であった。」 |

この西夏の国へのりこもうというのである。

開封を出て半年、西へ西へとすすんで、涼州に達したとき、西夏の軍に捕えられた。

そこで、むりやり兵卒として、軍に編入される。

それからは、はげしい戦闘の連続であった。

しかし運命が、いかに自分をもてあそぼうとも、男は西夏文字を学びたいという望みを、けっしてすててはいなかった。

機会はおとずれた。

西夏文字を学ぶため、都の興慶に派遣されることになったのである。

「興慶の街へ入って真先に驚いたことは、街の建物にも築地(ついじ)にも、やたらに文字が書きつけられてあることであった。

……もちろん興慶へ入って知ったことであるが、興慶においては漢字の使用はいっさい禁じられ、近年つくられたばかりの自国の文字をつかうことが、強要されていた。

「また文字ばかりでなく、服装にしろ、化粧にしろ、あいさつの仕方にしろ、すべて従来の漢風は排され、この民族独特のものが推奨されていた。

こうしたところにも、新しく興隆して、ようやく強大になろうとしている国の矜持(きょうじ)と意欲が感じられた。……

「……興慶は十月から三月までが冬であった。

十一月になると、黄河から引いてある城外の溝渠(こうきょ)は結氷し、雹(ひょう)が毎日のように降った。

黄河の氷の融ける四月ごろから、行徳は西夏文字と漢字との対照表をつくる仕事にたずさわった。

とくにこの対照表をつくる仕事は、やっかいな骨の折れる仕事であった。

夏になると西北から風が吹いてきたが、暑さはきびしく、砂漠のこまかい砂は城壁をこえて、街全体に降った。ために、ひどいときは昼でも夜のように暗くなった。

そして砂の降らない時は、ものすごい雷雨があった。」 |

これは小説である。

描かれていることは、かならずしも史実に即しているとは限らない。

しかし、その作者はだれにせよ、西夏文字と漢字との対照表がつくられたことは、事実であった。

そして「西夏文字は全部で六千余あった。……

おびただしい数の、同じ意味をもつ漢字のなかから、その一つを選ぶことは、むずかしいことであった。」

西夏というのも、正式の国号ではない。

かれらみずからは「西夏」と袮した。

その国が、中国からみて西方にあたるので、中国人が「西夏」とよんでいたのである。 |

西夏(せいか)語の経典

|

唐の末、この地に勢力をふるっていた拓抜思恭(たくばつしきょう)は、黄巣(こうそう)の乱をうって勲功を立て、唐朝から帝室の姓である李氏をたまわった。

以後、その子孫は李氏を名のる。やがて中国は宋の時代となった。

おりから北方には、燎が興っている。

ふたつの大国の間にあって、タングート族は独立への気運を高めた。

これを指導したのが、李継遷(りけいせん)であった。

李継遷は、遼(りょう)とむすんで、宋に反抗する。

まず夏(か)州を、さらに霊州を、宋からうばった(一〇○二)。

ついで立った李徳明は、宋と和約をむすび、臣礼をとるかわりに、銀や絹や茶など、歳幣をうけることとなった。

李徳明の代は、宋に対して事をかまえなかった。

しかし、その子の李元昊(りげんこう)は「雑毅にして大略あり」といわれ、文武の才を兼備した英雄である。

李元昊は、それまでウイグル人が領していた涼州、さらに甘州をおとしいれ、東西交通の要衝をおさえた。

また居城の興州(いまの寧夏)を興慶府として、国都としての形をととのえた。

いわゆる西夏文字が制定されたのも、この李元昊の代である。

一〇三八年には、皇帝の位について、国号を「大夏」と称したのであった。

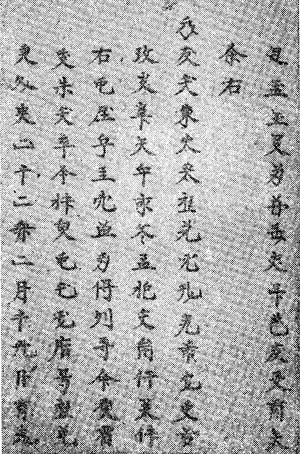

さて小説の主人公(広行徳)は、いったん西方の前線へもどったが、三年後ふたたび興慶をおとずれた。

こんどは仏教の経典を西夏語に訳す仕事のためであった。

かれが「作りあげた西夏文字と漢字の対照表は、一冊の冊子としての体裁を持たせられ、それをもととして何冊かの筆写本ができあがって使われて」いた。

「趙行徳は、その小冊子の頁を開いてみた。

彼が選んだ幾つかの言葉が、すぐ彼の眼に飛びこんできた。

霹靂(へきれき)、陽焔(ようえん=かげろう)、甘露、旋風、そんな自然現象に関する文字が、一行に書がれている。

そして、その右隣には、それに対応する西夏の文字が並び、西夏語には漢字で発音が付してあり、漢語には西夏文字で発音が付してあった。……

行徳は、しばらく幾つかの頁をあけて、それに見入っていたが、やがて筆をとりあげて墨をふくませると、その冊子の表紙に貼りつけられた細長い白紙の部分に『蕃漢合時掌中珠』と認めた………」 |

この『蕃漢合時掌中珠』は実在している。

一九〇八年に、ロシアのカズロフ探検隊が、西夏の北辺の町、ハラ・ホト(黒城)をおとずれ、発掘をおこなった結果、おびただしい量の文書や遺物を発見した。

そのなかに、この書物も入っていたのであった。

ただし作者は、小説の主人公のような漢人ではない。骨勒茂才(こつろくもさい)という名の西夏人であった。

いわゆる西夏文字が公布されたのも、一〇三六年のことである。

すでに西夏は沙州(敦蝗=とんこう)をおとしいれ、小説の主人公も西夏の領内から去ってしまった後のことであった。

2 西夏文字の解読 top

西夏文字は、久しい間、ナゾの文字であった。

いや、こうした文字が存在したことさえ、わすれ去られていた。

いったんほろび去った西夏文字が、ふたたび姿をあらわしたのは、一八七〇年(明治三年)における居庸関(きょようかん)刻文の発見であった。

ここには、元(げん)朝のもとに用いられた六種の文字が、きざまれていた。

その一つが、西夏文字であった。

しかも当初は、それが西夏文字であることもわからなかったのである。

それから十年あまりたった。

居庸関のナゾの文字は、西夏の古銭にきざまれた文字と照らしあわせた結果、西夏文字であることが明らかとなる。

これから研究がはじまった。

西夏語の文献も、次々に発見された。

なかでも、カズロフ探検隊がもたらした『蕃漢合時掌中珠』は、ナゾの文字の解読に大きな寄与をなした。

それまでは西夏語の文献というと、仏教の経典を翻訳したものが大部分だったのである。

『掌中珠』によって、西夏の日常語がわかるようになった。

しかし、複雑な形の文字が、どのように読まれたか。

おのおのの文字が、どのような意味をもっているのか。

また、おのおのの文字がどのようにして作られたのか。

これらの諸点を解明しなければ、文字が読めた、とはいえない。

解読はむずかしかった。

中国やヨーロッパの学者が、さまざまに解読をこころみてきたけれども、なかなか完成の域には達しなかった。

この難問をみごとに克服したのが、日本の少壮学者、西田竜雄氏であった。

西田氏の研究によって、いまは西夏文字の全貌がほとんど明らかにされている。

文字の音もわかった。意味もわかった。構成の原理も明らかとなった。

|

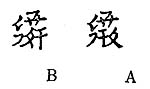

人間の「心」は、もちろん“人”偏の宇であった。

この の字のうち旁の部分か“こころ”の意味をあらわした。 の字のうち旁の部分か“こころ”の意味をあらわした。

これをもとにして、いろいろの要素をくわえると、さまざまの意味をもった字ができる。

Aは心に“無”をくわえた。心がないから「わすれる」ことになる。

Bは“おそれる”をくわえた。そこで「恐怖の心」という意味になる。

Cの旁は“やわらかい”という意味であった。心をやわらかくすることは「孝行」であった。

逆にDのように、心が“おもい”ということになると、「融通がきかない」意味になった。 |

|

|

もう一つ、おもしろい例をあげよう。

左の文字で「骨」は“人”偏であるが、これを“皮”偏におきかえる。

そして、その上に“木”冠をかぶせる。そうすると、木のように皮と骨になる、という意味が生まれてくるであろう。

すなわち「やせる」という字になるわけであった。文字どおり、骨と皮なのである。

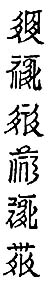

さて、西夏の帝国をひらいた李元昊(りげんこう)のことを、宋の記録においては、みずから「嵬名吾祖」と袮した、と記されている。

西夏語を音訳したものに違いなかった。どういう意味なのか。

この「嵬名吾祖」を西夏文字で書けば、右のようになる。

上の二字は李元昊の部族名であり、"ンギウ・ミ"(ngiuh-mih)と発音した。

「聖」という意味もくわわっている。

したがって「聖なるンギウ・ミ」ということであった。

下の二字は「皇帝」という字であり、西夏証では "ングル ンヅオ" (nggur-ndzoh)と発音した。こうした西夏語の発音を、漢字で「嵬名吾徂」と写したわけである。

そこで西夏語の意味をとれば「聖なる大夏の皇帝」ということになろう。

李元昊の名ではなかった。 |

|

|

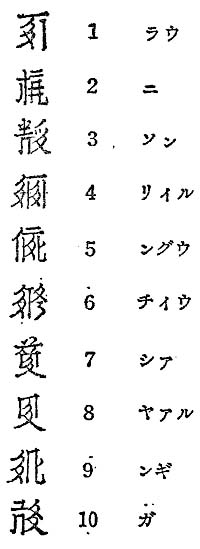

西夏文字の数詞と音

|

それにしても西夏文字は、複雑な形であった。

これをおぼえ、使用することは、なみたいていの努力ではなかったに違いない。

数詞といえば、どこの民族でも「一、二、三」というように、簡単な字形を用いる。

計算しやすいためである。

漢字で「壹、貳、参」というような字が用いられることもあるが、これは数字を筆録しておくためのものであって、計算するための字ではない。

ところで西夏文字の数詞は、右のようなものであった。

こういう文字を、いっぱんの民衆がつかいこなしたとは考えられない。

しかし西夏の公用語は西夏語であり、公用文はすべて西夏文字で記すことに定められたのである。

役所の文書は、この複雑な字形で記さねばならなかった。

いかに民族の自立意識による所産とはいえ、役所における能率のほどが、この字形だけからでも想像できるであろう。

西夏の国そのものは、一二二七年、チンギス汗によってほろぼされた。

しかし西夏がほろびたのちも、この文字はモンゴル帝国の保護のもとに、なお用いられていたのである。

じつに三百年あまりにわたって、こうした文字を用いた人々があったと知れば、それはひとつの驚異ではないだろうか。 |

3 契丹の文字と国号 top

複雑な文字をつくったのは、西夏人だけではない。

西夏文字にさきだつこと、およそ百年、すなわち十世紀のはじめごろには、契丹人が独自の文字をつくりあげていた。西夏文字も、この契丹文字に刺激され、かつ影響をうけて、制作されたものと考えられている。

契丹人は、モンゴル系の民族であった。

純粋のモンゴル民族ではないが、その用いた言語はモンゴル語に近いものであったにちがいない。

そこで契丹人が漢文を学ぶときには、日本人がおこなってきたように、語順を自国語にあわせて、つまり引っくりかえしながら、理解したのである。たとえば、

という詩の句がある。これを日本人は

| 「鳥ハ池中ノ樹ニ宿(ヤド)リ、僧ハ月下ノ門ヲ敲(タタ)ク」 |

というようによんだ(推敲というのは、この句からおこる)。

契丹人のよみかたも、同じようなものであった。

水のうち(高誼)の樹(き)の上に、老鴉(ろうあ)は坐(と)まる。

月明のうち(裏)に、和尚は門子を打つ。 |

契丹人をはじめ、モンゴル人やツングース人(女真)の言葉は、すべてアルタイ系に属し、日本語における語順とほぼ同様だったわけである。

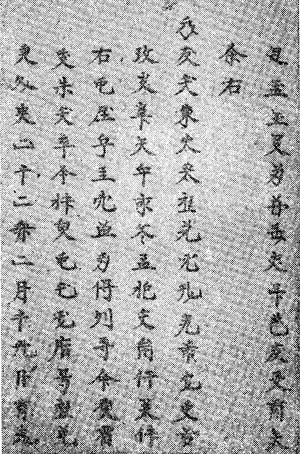

|

宣懿皇后の哀冊(契丹文字)

|

しかし契丹語そのものは、今日においてもなお解明されていない。その文字も、完全に解読されるまでには至っていないのである。

何よりも、契丹語をしめした文献がすくないし、契丹文字の資料も多く残されたわけではなかった。

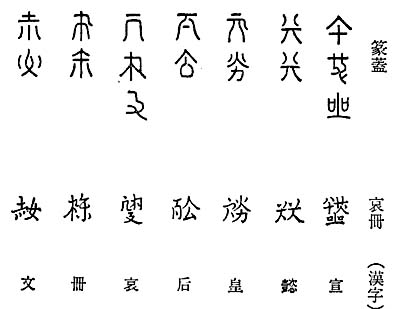

契丹文字のうち、もっとも重要な資料は、慶陵の碑文である。東部モンゴルのワール・イン・マンハ(熱河の北部)における遼の歴代帝王陵に、建てられたものであった。

まず一九二二年(大正十一)、石にきざまれた漢字と契丹文字の哀冊(あいさく=墓誌銘)、二面ずつが発見された。

さらに一九三二年(昭和七)には、哀冊と篆蓋(てんがい=篆書体で刻まれた蓋石)十五面も発見される。

このなかには、聖宗と、その二皇后、垣宗と宣懿(せんい)皇后の哀冊および篆蓋もふくまれていた。

慶陵の碑文が世にあらわれてから、契丹文字の研究はいちだんと進んだ。

哀冊にしるされた文字は、きわめて複雑なものである。

しかも用いられている文字の数は、三千字にも達する。

べつに漢文をしるした哀冊があるけれども、その文章の内容は、かなり違ったものであった。 |

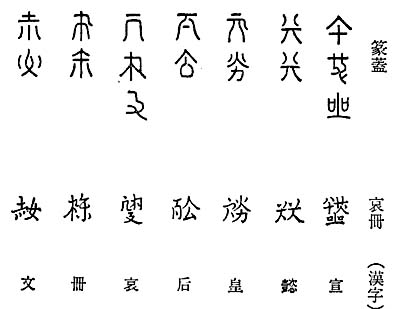

篆蓋と哀冊の文字

|

そこで西夏文字のように、一字一字を対照しながら解明してゆくことはできない。

ただ篆蓋には哀冊における文字のもとになったと考えられる文字が、きざまれていた。

その文字を組み合わせると、哀冊の文字ができあがるのである。

こうして契丹文字の構成法は、その一端が明らかとなった。

たとえば「契丹」のことを、契丹文字では  と書く。それも と書く。それも  を組み合わせたもの、と解されるわけである。いわゆる原字がしめす音も、村山七郎氏が古代トルコ文字(突厥文字)と対照しながら研究した結果、ほば推定されるにいたった。 を組み合わせたもの、と解されるわけである。いわゆる原字がしめす音も、村山七郎氏が古代トルコ文字(突厥文字)と対照しながら研究した結果、ほば推定されるにいたった。

しかし契丹文字は、解読への第一歩がふみ出されたばかりのところである。

複雑な形の文字は、まだ読めない。文法の体系も、まだわかっていない。

そうして契丹文字は、かれらの遼帝国がほろぶのといっしょに、使用されなくなってしまったのである。

あまりにも複雑な字形は、国家の強制にでもよらなければ、とうてい実用に耐えうるものではなかった。

遼の帝国は一一二五年、女真人の「金」国にほろぼされた。

こののち契丹人は「金」国に属して、女真人の支配のもとで生きることになる。

さらに契丹人の一部は、帝国の滅亡にさいして西へ走った。

王族の耶律(やりつ)大石にひきいられ、中央アジアにいたった。

そこは、すでにトルコ人の占めるとところである。

契丹人たちは、トルコ人をおさえ、その国家に代わって、契丹人が君臨する王朝をひらいた。

一一三二年のことであり、耶律大石はダルカン(あまねく支配するカン)と称した。

この国は、ふつう西遼とよばれる。

また、「カラ・キタイ」ともよばれた。「黒い契丹」という意味である。

支配者たる契丹人は少数であったが、その領域は中央アジア一帯(いまの中国領とソ連領)におよび広さは「金」国や南宋とならぶほどであった。

そして八十年ばかりつづいたのち、チンギス汗によってほろぼされる(一二一八)。

西遼(カラ・キタイ)の建国によって、契丹(キタイ)の名は西方の人々に、ひろく知れわたった。

それが、かつては中国の一部を支配した王朝であるところから、やがて西方の人々は、中国のことをも「キタイ」とよぶようになる。

さらにモンゴル人が中国を征服すると、それまで「金」国の支配下にあった華北の地を「キタイ」とよんだ。

こうして「キタイ」という呼称は、マルコ・ポーロなどによって、ヨーロッパ人の間に知れわたる。

「キタイ」は、中国の別称にもなったのであった。

いまでも、ロシア語では中国のことを「キタイ」Kitai という。

英語においても、チャイナという呼称のほかに、「キャセイ」Cathay という呼びかたがある。

これがキタイから生じたものであることは、いうまでもないであろう。

4 女真文字の場合 top

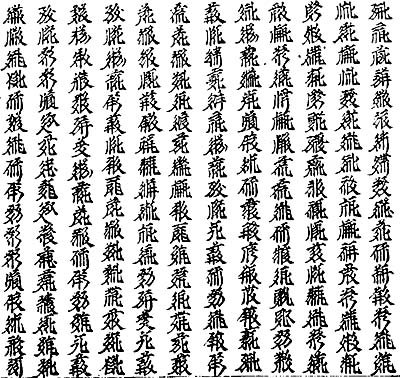

「金」国を建てた女真人は、女真文字をつくった。

その最初の制定は太祖(阿骨打=アロダ)のときのことで、契丹文字の制作からほぼ百年後にあたっていた。

これは女真大字といわれ、おそらく契丹文字を模したものと思われるが、その遺品はまだ発見されていない。

こえて第三代の煕(き)宗のとき(一二二八)、いわゆる女真小字が制定された。

これは「金」国の領内にひろく使用せられ、碑文や文書として、かず多く残っている。

「金」は、宋を圧して南方に追い、華北を領有した。

やがて都もいまの北京にうつしたが、そうなると女真人の間には、中国の文化が急速にしみわたる。

固有の風俗も、かえりみられないようになる。

この傾向をうれえたのが、中興の英主といわれた世宗であった。

世宗は、女真人が中国式の姓名を名のったり、中国式の服装をすることを禁止した。

また女真語を保存するために、大学を建てた。

そこでは中国の古典を女真文字に訳し、学生たちに読ませた。

こうして女真文字を普及することに、力をつくしだのであった。 |

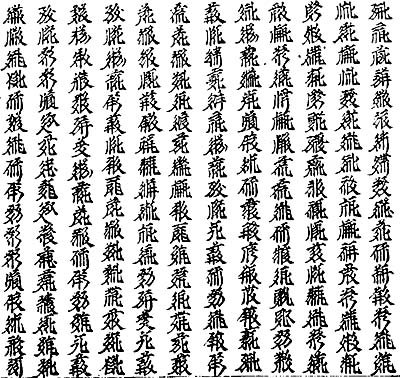

女真文字(名鈔華夷訳語)

|

|

|

わが鎌倉時代の貞応二年(一二二三)の冬、高麗人の乗った船が越後の岸に漂着した。その持ち物は弓矢や具足をはじめ、ことごとく鎌倉におくられ、翌年(元仁元年)二月、幕府において披露された。

ところがそのなかの帯の中央に銀の簡(ふだ)がついていて左の四字の銘があった。

だれも読めなかった、ということが、幕府の記録『吾妻鏡』巻二十六にのっている(ただし、字体は本によって、すこしずつ追って伝えられている)。

読めないのも当然であった。

それは女真文字だったのである。金国がモンゴル軍によってほろぼされたのは、それから十年後のことであった。

金国はほろびても、その女真文字は後世まで伝えられた。

元をへて明(みん)代になっても、女真文字は記憶されていた。

明代の末に『華夷訳語』という書物がつくられ、中国語と周辺の諸民族の言葉に、対訳をほどこして収められた。

そのなかに『女貫館訳語』があった。

中国語に対する女真語を女真文字でしるし、その発音を漢字でしめした。

ほかに、中国語に対する女真語を、漢字だけで音訳したものがあった。

これによって女真文字の発音も、意味も、だいたい知ることができる。 |

ことに女真人はツングース族に属し、のちに清朝をつくった人たちと同系であった。

ツングース語は現在でも用いられているし、清朝の言葉(満州語)も知られている。

したがって女真語の輪郭は、契丹語などとは違って、つかみやすいわけである。

ところで『吾妻鏡』にのっている女真文字も、その意味は長いこと分からなかった。

それが近年、学者たち(内藤湖南、村山七郎)の努力によって、ようやく大体の意味がつかめるようになった。

以下は村山説にしたがって、意味を考えてみよう。

第一字が、もっともむずかしい。

ただ、 匚 の形の字は、女真文字の「二」をあらわす。

いまのツングース語で「二」は "ジュル jur"

と発音されるから、もし 匚 のなかの Uの形が "チ chi" の音をしめすと仮定すれば、第一字は " ジュルチ jurchi" という語になるであろう。

ジュルチとは「女真」のことである。

第二字は、ふたつの文字が組合わさっている。

つまり「国」と「土」をあらわす女真文字であって、「国家」という意味になる。

第三字は女真語の "ni" であって、「の」という意味をもつ。

第四字も、むずかしい。これも、ふたつの文字の組合わせであろう。

すなわち左の字は漢字の「万」にあたり、女真語でも「万」をあらわす。

音は "トメン tomen"である。右のほうは女真語の「寿」にあたるものと考えられる。

音は "セ se" となる。

そこで第四字は「万寇」という意味をあらわした文字と考えられよう。

こうして解読してみれば『吾妻鏡』の女真文字は「女真国の万歳」"jurchi gurun nitumen-se"ということになるであろう。

女真文字は、いま解明への道をあゆみだしている。

しかし、完全に解読されたわけではない。

女真人ののちに、モンゴル人が統一帝国をつくった。

かれらはウイグル人の文字を採用して、モンゴル語をうつした。

これは、わが国の「かな」のような音標文字であった。

おぼえやすく、書きやすいために、後世までながくモンゴル大のあいだで用いられた。

清(しん)朝においても、同じ女真人でありながら、女真文字を採用することはなかった。

モンゴル文字をもとにしながら、これらのツングース語をあらわしやすいように改めた。

それが満州文字である。これまた、清朝の公用文字として、ながく用いられ、普及したのであった。

ほろびる文字と、永続する文字と、こうした文字のもつ運命は、西夏と契丹と女真の文字によくあらわれているといえよう。

いたずらに難解な文字をつくることが、文化の高さをしめすことではけっしてなかった。

top

**************************************** |

の字のうち旁の部分か“こころ”の意味をあらわした。

の字のうち旁の部分か“こころ”の意味をあらわした。