|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

12 元朝の支配

1 ペニスの商人 top

ちょうどフビライが即位したころのことである(一二六〇頃)。

キプチャク汗のベルケ(バツの子)はめずらしい客人を引見していた。

ベニスの商人で、ニコロ・ポーロとマッフェオ・ポーロの兄弟であった。

二人は一二五三年にベニスを発し、商売のためにコンスタンティノープルにおもむいた。

そこに六年ほど滞在し、それからモンゴル人と取引しようと思いたって、キプチャク汗国まで出むいてきたのであった。

ボーロ兄弟は、ペルケに宝石を贈り、その二倍の値段にあたる品物を受けとった。

取引は大もうけであった。

勇(いさ)んでベニスに帰ろうとしたところ、イル汗国のプラグとベルケとのあいだに戦争がはじまった。

南西への道は危険となる。帰りたくとも帰れない。

そこで東方へむかった。目的地はボハラである。

チャガタイ汗国の西辺にあり、内陸貿易の中心地であった。

ここにも、戦争のため三年とどまった。

そして三年目、このポハラの町にフビライの使者が立ち寄った。

フビライからイル汗国につかねされて、その帰りみちだった。

使者たちも、めずらしい商人がいることを聞き、兄弟をまねいた。

ボーロ兄弟は、東方の地の果てに住む、すべてのモンゴル人の君主のことを知った。

フビライの都に行かないかとさそわれた。兄弟の心はうごいた。

大汗の都にゆけば、大きな取引ができるにちがいない。

それに、使者たちと同行すれば、ながい道中も安全である。

たしかに、ながい道中であった。

モンゴルに着くと、さっそく大汗フビライに召された(それが大都であったか、上都であったかは、わあらない)。

フビライは大いによろこんで、さまざまの質問を発した。

西方の国のこと、人民のこと、そしてローマ教皇とキリスト教のこと。

フビライはボーロ兄弟に、莫大な贈りものをあたえた。

帰るにあたってはモンゴル人の使者を付し、ローマ教皇への親書を託した。

もう一度たずねてこい、そのときはキリスト教の学者で七芸(修辞、論理、文法、算術、天文、音楽、幾何)に通じた者を百人つれてこい。

またイェルサレムのキリストの墓にともされているランプから、聖油をもらってこい。――

それがフビライの命令であった。

|

|

さて帰途は、大汗の命令をうけた正式の使者である。

黄金の牌(はい)をたずさえて、駅伝を利用しつつ、西へむかって旅をすすめた。

こうしてペニスに、十五年ぶりで帰りついた。

さきに故郷を出るとき、ニコロの妻は身ごもっていた。その妻はすでに死んでいたが、腹のなかにいた子どもが、いまは立派に成人していた。それがマルコ・ポーロであった。

それから二年の月日がすぎた。ボーロ兄弟としては、大汗との約束を果たさねばならない。

しかしローマ教皇(クレメンス四世)は死んでいて、つぎの教皇がなかなかきまらない。

教皇がきまらなければ、百人の学者をえらんでもらうことはできない。

兄弟はあせった。しかたがない。学者はあきらめて、聖油だけをもらっていこう、と考えた。

そして、今度の旅行には、十七歳になったマルコ・ポーロをも、ともなうことにしたのであった。

一二七一年の夏、三人のベニスの商人は、故郷をはなれた。イェルサレムにゆき、聖油をもらった。

それからはイランをへて、内陸の道をとおり、三年半をついやして、ようやくモンゴルに到着した。

フビライは上都(シャンド)にいた。ふたたびベニスの商人を見て、大いに満足であった。

長途の苦労をいたわり、あつくねぎらった。

そうしてボーロをみとめ、何者か、とたずねた。

ニコロがこたえると、ただちに大汗は、ボーロを近臣の一人にとりたてた。

これから十七年を三人は中国でおくった。大汗の保護のもとで、ベニスの商人たちは安楽であった。

ことにマルコは、大汗のあつい信任をうけ、あるいは地方官として各地に赴任し、あるいは大汗の使者として領内をまわった。

しかし故郷を出て二十年あまりもすぎれば、やはり望郷の念にかられてくる。

ある日、ニコロは大汗の機嫌のよいときを見はからって、帰国をゆるしていただきたいと願いでた。

これを聞いて、大汗は非常に驚いた。

なにか不足があるのか、望むだけの栄誉をさずけてやろう、と大汗は言った。

そして、領内ならばどこに行ってもよい、しかし「いかなる理由によっても、領内をはなれてはならぬ」と達せられた。

そのころ、イル汗国のアルグン・カン(フラグの孫)から、フビライのもとに使者がきた。新しい妃をむかえたい、というのであった。

その希望をいれて、フビライは一族の王女のなかから十七歳のコカチン姫をえらんだ。

さてイル汗国の使者たちは、海路によって姫を連れていこうとする。

そこで海には経験のふかいベニスの商人たちに、目をつけた。彼らに同行してもらおうと考えた。

そのむねをフビライに申しでた。フビライは不満であったが、何よりも姫を無事に送りとどけねばならない。

ついに三人の同行をゆるしたのであった。

フビライの命令で、十四艘の大船が用意された。

それは四本マストの帆船であり、六十の船室があった。

船員は一艘につき二〜三百人、さすがのペニスの商人たちも、故郷では見たこともない豪華船であった。

しかも船体は十三の区画に仕切られており、たとえ座礁や衝突によって穴があいても、その区画に浸水するだけですむ。

みごとな構造であった。

一二九〇年、船団は出帆した。チャンパの岸をへて、マラッ力海峡をこえ、インド洋をわたってイランのホルムズへ。

そこでイル汗国の役人にむかえられた。

使命を果たした三人は、それよりコンスタンティノープルをへて、一二九五年、ベニスに帰った。

二十五年間の長い異国のくらしも、これで終わった。

のち、マルコ・ポーロはベニスとジェノワとの海戦に加わり、捕虜となってジェノワの獄につながれる。

その獄中で記したものが、有名な『東方見聞録』であった。

珍奇な東方の旅行談は、ヨーロッパの人々に読みつがれ、語りつがれ、マルコ・ポーロの名を不朽のものとした。

2 カトリック伝道 top

ボーロ一家がまだ中国にいた一二八九年、イタリアを出発して東方へむかった宣教師があった。

これこそローマ教皇(ニコラウス四世)の命令をうけたジュアン・ド・モンテ・コルビノの一行であった。

インドおよび中国(モンゴルを含む)にカトリックを伝道することが、その使命であった。

ヨーロッパからモンゴルに宣教師がおもむくことは、これが初めてではない。

すでに一二四六年、プラノ・カルピニはローマ教皇の使節として、モンゴルにおもむいた。

そして時の大汗グユクに謁見し、教皇からの書簡をわたした。

一二五四年には、フランク王(ルイ九世)の使節として、ギョーム・ド・ルブルクがつかわされ、大汗モンゲに謁見している。

これらの使節は、キリスト教を伝道するという目的もいだいてはいたが、それよりもモンゴル人を説得して、キリスト教世界への攻撃をやめさせることに、重点がおかれていた。いわば外交の使節であった。

しかもモンゴルの大汗たちの態度は、ヨーロッパ人が考えているよりも、はるかに尊大であった。

グユク大汗からの返書は、そのペルシア語の一通(ほかはモンゴル語とラテン語)が、バチカン図書館にのこっている。

それによれば、「永遠なる天の力による大なるすべての民の海のごとき」モンゴルの大汗は、キリスト教に帰依するどころではない。

「神の力により、日出づるところより、日没するところまで、すべての地を朕はうけたり。

神の命にあらずして、人は何ごとをなすを得ず。

汝よ、衷心(ちゅうしん)より。我らは臣隷(しんれい)なり、我らは我らの力をささぐ”と言え。

汝みずから王どもの先頭に立ち、うちそろってことごとく朕に奉仕せよ。

敬意を表せんがためにきたれ。されば朕は、汝の服従をみとめん。……」

つぎのモンゲ大汗の返書は、いっそう傲慢なものであった。宣数師たちの使命は、達せられなかったのである。

しかし、彼らの旅行記によって、ヨーロッパの人々のあいたにも、モンゴルおよびアジアの内情が知られるに至った。

イル汗国が成立すると、プラグの子孫たちは、キリスト教に理解をしめして、ローマ教皇やヨーロッパ諸国にも友好の態度をみせた。

イル汗国からの使節は、しばしば教皇のもとにおもむいた。

とくに一二八七年、アルグン・カンからつかわされた使節、バール・サウマは、かれ自身がネストリウス教(キリスト教の一派、いわゆる景教)の僧であった。

この遣使によって、ついに教皇は伝道の使節を東方につかねそうと、決意するに至ったのである。

こうしてえらばれたのが、モンテ・コルビノであった。 |

グユク大汗の勅書

|

教皇はフビライあてに親書を、つぎのように書いた。

「朕の即位後、久しからずして朕は、モンゴルの君主アルグン大公よりの信頼すべき使臣を引見せり。

しかしてその使臣は、朕に明言していわく。

光威嚇嚇(かくかく)たる尊ぶべき陛下が朕に対し、またローマ教会に対し、さらにまたラテン民族に対して、偉大なる敬愛の念を有せられると。

かつ、その使臣は、その君主にかわりて、朕に熱心に懇請していわく。

ラテン教会の僧侶を、陛下の朝廷につかわすべしと。

朕は偉大にして壮厳なる陛下に関して、かくのごとき喜ぶべき佳報に接し、我らの教主に対して感激にたえず。

衷心より陛下のために聖寿の万歳を祈り、陛下の光栄のいよいよ隆昌ならんことを祈願す。……」

こうしてモンテ・コルビノは、まずイル汗国の都タブリズにおもむく。

とどまること一年あまり、一二九一年ホルムズを出航し、インドをへて中国の土をふんだ。

つまり、ポーロたちが西へむかって航行していたのと、ちょうど行きちがいに、モンテ・コルビノは中国へむかっていたのであった。

彼が大都(北京)へはいったのは、一二九四年のことである。

ところが、その年の正月に、世祖フビライは死去していた。

よってモンテ・コルビノは、あとをついだ成宗チムールに謁し、教皇からの書簡をささげる。

彼はローマ教皇の特使としてみとめられ、それに相当した待遇をうけて、宣教にしたがうことをゆるされた。

モンゴルの王候のなかには、熱心なネストリウス教徒が少なくなかった。

とくに南モンゴルのオッグート部では、ネストリウス教がさかんであって、王みずから信者であった。

モンテ・コルビノは、さっそくオングート王に会った。そしてその年のうちに、王をカトリックに改宗させた。

オングート王は、カトリックの教えのため、また聖なる三位一体のため、さらにローマ教皇のため、王者にふさわしい会堂を建て、これを「ローマ教会」と名づけた。

こうしてカトリックは、東アジアにおいて、まずモンゴルのオングートに伝道せられるに至ったのである。

しかし大都における伝道は、困難をきわめた。

ネストリウス教徒の憎しみを一身にあっめ、その妨害をうけたからである。 |

オングート王城内の十字墓石

|

しかし大汗テムールは、彼を見すてなかった。

その許可によって一二九九年、大都の城内にカトリックの教会堂を完成させることができた。

こうして伝道につとめた結果、数年の間に五〜六千人の信者を得たのであった。

一三〇五年一月、モンテ・コルビノは大都から、その布教の情況を発信する。

それまでの成果も、かれ独力できずきあげたものであった。

さらに「余を補佐し、援助すべき二〜三の同志があったならば、大汗陛下すら現在までに洗礼をうけられたに相違ない。

されば余は衷心より、同志がよろこんで余のもとに来援されることを切望する。」

この書簡はキプチャク汗国をへて、イル汗国のタブリズにとどけられ、大きな衝動をあたえた。

ついで一三〇六年に発せられた第二信は、タブリズからローマ教皇(クレモンス五世)のもとに達せられた。

モンテ・コルビノのあげた成果に、教皇もいたく感激した。

ただちに教皇は、彼を「大都(およびアジアの全土)の大司教)に任じ、そのもとで働くべき七名の司教をも任命した。

一三〇七年七月二十三日のことである。

東アジアにおける最初のカトリック大司教がここに生まれ、ローマ教会の最初の教区が設置されたのである。

その間、モンテ・コルビノは、大都における第二の教会堂を、大汗の宮城の前に建築している。

本堂の上には赤い十字架が高くかかげられ、そのかたわらには礼拝の小堂や、僧舎や事務所が立ちならんだ。

建物が異彩をはなったばかりではない。

定刻にひびく鐘の音、たえなる楽の音と讃美歌の声は、モンゴル人や中国人の耳をそばだたせた。

やがてローマから三名の司教が到着する。

大都には第三の教会が建てられ、さらに江南の泉州にも、あらたに司教区が設けられるとともに、壮麗な会堂が建てられた。

こうして泉州も、カトリック布教のひとつの中心となった。

元朝のもとにおいて、カトリックは日ましに隆盛におもむいた。

そのなかで一三二八年、モンテ・コルビノは安らかに昇天した。八十一歳の高齢であった。

ところでモンテ・コルビノの伝道による最初の教会堂は、オングートの地に建てられたのである。

そのオングートの王城はどこにあったのか。

これが久しくわがらなかった。それを内モンゴルの百霊廟をへだたること五〇キロ、オロン・スムの地と推定し、それから「ローマ教会」の遺跡を発見したのが、わが江上波夫氏であった(一九四一)。

オロン・スムの教会堂は、屋根を白磁の瓦でふき、煉瓦の壁にはゴシック風の意匠がほどこされていた。

建物の跡からは、教会の聖人像てあったかと思われる塑像(そぞう)も発見された。

オングートの「ローマ教会」は、東アジアにおける最初のヨーロッパ風建築でもあったわけである。

3 イスラムの富商 top

キリスト会の会見は「十字寺」とよばれた。

教勢がさかんになるにつれて、十字寺は大都や泉州だけでなく、杭州にも、鎮江(いまの南京の北方)にも、建てられてゆく。

いうまでもなく、これらは元朝から公認されたものであった。

元朝にあっては、ひとりの殉教者もなかったのである。

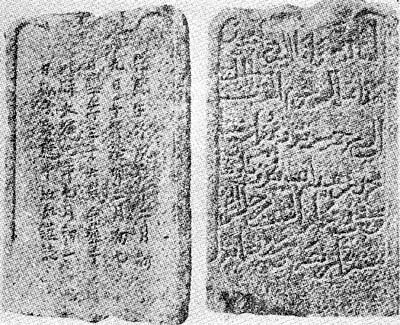

西方から伝来した宗教としては、イスラム教があった。

すでに唐代の初期から、イスラム教は伝えられている。

唐末から宋代になると、イスラム商人は海路によって、しきりに江南の港に往来し、貿易をいとなんだ。

南宋がモンゴルに圧迫されながらも、あれほど持ちこたえたのは、貿易活動に課した関税の収入が、莫大な額にのぼっていたためでもあった。

|

元代には、陸路による東西の交通もさかんになったから、ペルシア人やアラブ人の渡来することも、すこぶる多い。

彼らはおおむねイスラム教徒であった。

そして、彼らの住みついたところには、イスラム寺院が建てられた。

イスラム寺院は「礼拝堂」、または「回回(フイフイ)寺」とよばれた。

回とは、がんらい回鶻(ウイグル)のことで、ウイグル人がイスラム教徒となったことから、中国ではイスラムのことを「回教」とよんだものである。

さて、イスラムの「礼拝寺」では、五つのことを教えたという。

それはイスラム教徒がまもるべき五つの信条にほかならなかった。

五条とは、誠・礼・斎・済・遊である。誠とは、「物の終始」、すなわち唯一神アッラーの信仰にほかならない。

礼とは「天理の節文、人事の儀則」で、一日に五回以上、祈祷し礼拝することである。

つぎの斎とは「斎戒沐浴(さいかいもくよく)」のことで、信者は一日に何回も水をあびるほか、一年のうちイスラム暦の九月(ラマダーン)には、一ヵ月の断食をおこなわねばならない。

済とは「その不足を補い、その不給を助ける」、すなわち神のために喜捨(きしゃ)することである。

そして遊とは「西域にいたり、もって上天に格享する」、すなわち聖地メッカへの巡礼である。

イスラム教徒は「豕(ぶた)肉を食べず、婚姻や喪葬も中国とは流儀がちがっていた。

そして経典を誦し、斎を持し、清浄を重んじた。経典はみな蕃書であり、壁に面して礼拝し、仏像は立てない。

ただ法号を発して、神祇(しんぎ)を祝賛するのみであった。」

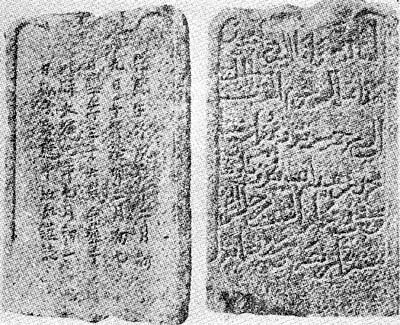

こうしたイスラム教徒がもっとも多く帰住したのは、やはり、宋代以来の貿易港である、杭州であり、広州であり、そして泉州であった。

杭州は「キンザイ」とよばれた。

南宋の都(臨安)がおかれたところであり、仮の都(行在=あんざい)という称呼が、なまったのであった。

広州は「カンフウ」とよばれた。これは広府からきている。

泉州は「ザイトン」とよばれた。ここには五代のころ、城壁のまわりに刺桐(しとう=ハリギリ)が植えつけられ、よって刺桐城ともよばれるようになる。

この刺桐を、西方の人々が「ザイトン」と発音したわけであった。 |

イスラム寺院の礼拝堂(広州の光塔寺)

イスラム教徒の墓碑(元代の泉州)

|

ところで泉州の港の繁栄について、マルコ・ポーロはつぎのように語っている。

「ザイトンの港には、あらゆるインドの船がはいってきて、香料そのほかの高価な商品をはこんでくる。

そしてマンジ(江南地方をさす=南宗の旧領)の諸地方の商人たちも、この港にあつまってくる。……

ここからは、あらゆる商品がマンジの各地に送られてゆく。

キリスト教国の需要をみたすために、アレクサンドリアそのほかの港に、胡椒(こしょう)船一隻が入港するのに対して、ザイトンの港には百隻、あるいはそれ以上の胡椒船がはいってくると言えよう。

この港は、世界における二貿易港のひとつである。」(もう一つが、どこであるか不明) |

この泉州に、巨大な財産と勢力をもった商人がいた。

蒲寿庚(ぼじゅこう)という、アラブ人であった。

その蒲という姓も、アラブ人の名乗りに多い "Abu" の音をあらわしたもの、と考えられる。

もっとも蒲寿庚とて、初めから富豪だったわけではない。

出世のきっかけとなったのは、泉州に押しよせてきた海賊を、兄といっしょに撃退したことであった。

そこで宋朝からみとめられ、泉州の提挙市舶(ていきょしはく)に任ぜられた。十三世紀なかばのことである。

提挙市舶は、貿易に関するいっさいの事務をつかさどる。

輸出入品を検査したり、関税を徴収したり、ことごとくその職掌であった。

そこで、すこぶる役得が多い。貿易業者から多分の心づけを受けるばかりではない。

はこんできた品を、むりに安価で買いうけて、転売する者さえあった。

むかしから貿易に関係する役人は蓄財するものと、きまっていた。

こうした役目を、蒲寿庚は三十年もつとめたのである。みずからの手で、海外貿易をいとなんだとも思われる。

富裕になったのも、当然であった。

おりから宋朝は亡国の淵(ふち)に立った。モンゴル軍の攻撃によって、首都の杭州(臨安)がおちいったのである(一二七六)。

宋の遺臣たちは、帝室の一族を奉じて南方へのがれ、蒲寿庚をたよった。

しかし蒲寿庚は動かなかった。

敗残の宋軍は、軍費をまかなうも思うにまかせぬ。

ついに蒲寿庚がにぎっていた船舶や資産を、強制的に徴発した。

蒲寿庚は怒った。元軍に投降してしまった。

かねてから元軍は、蒲寿庚の力を知って、投降をすすめていたのである。

海に弱い元軍としては、海軍にあかるい蒲寿庚を味方につけることが、江南の平定にはどうしても必要であった。

これを裏がえせば、蒲寿庚が元にくみしたことは、宋軍にとって無上の打撃となる。

あくる年(一二七七)、宋軍の一隊(張世傑)が蒲寿庚を攻めた。

ところで泉州には、宋室の一族がたくさん住んでいる。

蒲寿庚は、これら趙氏の人々を、いっきょに殺してしまった。

そして泉州を固守する一方、元軍の来援をもとめた。

やがて元軍がくる。宋軍はしりぞいた。

宋朝が完全にほろび去るのは、それから一年半のちのことである(一二七九)。

こうして蒲寿庚は、元の江南平定のために大功を立てた。

よって元も高い位官(福建の左丞=正二位)をさずけて、あつく遇する。

さらに世祖フビライは、外国との貿易が、きわめて収益の大きいものであることに着目していた。

貿易をいとなませるということになれば、蒲寿庚のような人物は、もっとも適任である。

ここでも蒲寿庚は、フビライの命令をうけて、大いに活躍した。

海外との貿易は再開され、元朝の一代を通じて、泉州をはじめ江南の諸港は、マルコ・ボーロが語ったように、大いに栄えたのであった。

日本への遠征にあたって、やはり蒲寿庚は、江南における造船の一部分を受けもっている。

このように蒲寿庚は、元朝に忠勤をはげんで重用された。

一族の人たちも、その財力と権力によって、大いに勢力をふるった。

しかし世間からは、すこぶる嫌われた。泉州の人たちは、蒲氏とまじわりをむすばなかったという。

九十年にして元朝はほろび、明(みん)朝の天下となる。明の太祖(朱元璋)は、蒲氏一族の仕官を禁じた。

彼らが元朝の威勢をかりて、おもうままにふるまってきたことに対し、報復したのであった。

蒲氏の社会的地位は、いっきょに下落した。

こうして蒲氏はしだいに衰え、ついに世間からわすれられるに及んだのである。

蒲寿庚はアラブ人であった。したがってイスラム教徒であった。

その一代には大きな活躍をしめしたにもかかわらず、後世には、その経歴も、血統すらも、知られなくなってしまった。

その人を、わずかな記録の断片から発掘し、その生涯を浮きぼりにしたのは、桑原隲蔵(じつぞう)の名著『蒲寿庚の事蹟』である。

4 色目人の登用 top

元朝のもとにおいて、西方系の人々は「色目」とよばれた。

これは“諸色目”すなわち、さまざまの種類の人、という意味であったと解される。

そのなかでも、もっとも多数を占め、かつ大きな活躍をしめしたのは、ウイグル人をはじめとするトルコ族の人々であった。

いち早くカトリックに帰依したオングート部は、トルコ族に属した。

よって色目人のなかにはいる。

ペルシア人やアラブ人も、もちろん色目人であった。

マルコ・ポーロのようなヨーロッパ人も、また色目人である。

こうした色目人を、元朝は優遇し、重く用いた。彼らは古くから、東西をむすぶ貿易に従事してきた。

モンゴル人が大遠征をおこなうにあたっては、これに協力し、補給を受けもった。

大帝国の建設に、彼らの果たした役割は大きい。さらに、彼らはすぐれた文化をもっていた。

モンゴル文字も、ウイグル文字をもとにして、つくられたものである。

やがてモンゴルは中国を征服し、これを支配するにいたる。

しかし征服された中国の人々にくらべると、支配者たるモンゴル人の数は、一パーセントにも達しないほど少なかった。

文化の程度といったら、比較にもならない。

これでは満足な統治も、おぼつかないであろう。

中国人をおさえつけるためにも、色目人は有用であった。

さて世祖フビライの一代は、戦争に明け暮れた。それも勝った戦争ばかりではない。

国費をついやすこと、おびただしく、財政は苦しくなった。

さらに元朝は、モンゴル人の諸王や功臣たちのために、経済的援助をおこなっていた。

何としてもモンゴル人は、国家の中核である。その勢力を弱めるようなことが、あってはならない。

それやこれやで、歳出はふえるばかりであった。

このため元朝は、とくに財政に通じた者を起用し、歳入の増加をはかる。

まず財政を担当したのは、アーマド(阿合馬)である。

その名のしめすようにウイグル人、すなわち色目人であった。

アーマドは、フビライの信任をえて財政にたずさわること、じつに二十一年(一二六二〜八二)、増税をはかって歳入をふやし、戸口の調査にも力をそそいで、脱税をふせいだ。

もちろん、税として取りたてる額には限度がある。そこで専売制を強化した。

塩や茶をはじめ、鉄や銀も薬剤も、かたはしから専売にして、利潤をおさめた。

ただ売るだけでなく、鉄などは農器具をつくって売りさばいたように、企業までも国家が独占した。

こうして、アーマドは、大いに辣腕(らつわん)をふるったのである。

財政家としてはすぐれていたが、それだけに人々のうらみを買った。モンゴル人からも、中国人からも、色目人からさえも、にくまれた。

きびしい政策によって豪農も豪商も、また官僚も、私腹をこやすことができないのである。

反対がつよくなると、彼は自分に同調する者を用いて、周囲をかためた。

そこでますます国政をほしいままにするものと、みられた。

ちょうどマルコ・ポーロが、フビライに仕えていたころであった。

マルコにも、悪評ばかり聞こえていた。そこで語っている。

アーマドは、ぬけ目なく、しかも才能のある男であった。

大汗には心から寵愛され、どんなわがままでもゆるされた。

これはアーマドが魔術をもって大汗をまどわし、大汗が絶対の信頼をおいて、何の注意もはらわぬように、しむけたからであった。

こうして、すきなことを思うままにふるまった。

自分がにくんでいる者を殺そうと思うと、大汗のもとにいって、その男の罪は死にあたると申しあげる。

大汗は「よきにはからえ」と申される。その男は、たちまち処刑されてしまうのである。

こうして大勢の人が、不当に殺されていった。

そのうえアーマドは、美しい女に思いをかけると、かならず手に入れた。

相手が未婚ならば妻にしてしまう。

そうでなくとも、何とか手をつくして、自分の意にしたがわせてしまう。

娘の場合には、その父親を役職につけてやると約束した。

娘をさしだすと、アーマドは大汗に申しあげる。

これこれの官職に、その男が適任であります。すると大汗は「よきにはからえ」と申される。

その男は、さっそく官職にありついた。

ついにアーマドは、至元十九年(一二八二)、中国人のために暗殺された。

その状況も、マルコはくわしく伝えている。

アーマドのあとをうけて財政を担当したのは、盧世栄(中国人)であった。

通貨の整理や、塩価の引きあげなど、次々に手をうって、国庫の充実に力をつくした。

しかも、たちまち周囲から反撃をうける。

私服をこやしていると弾劾され、フビライの信任をうしなって、翌年には死刑に処せられた。

事にあたろこと、わずかに半年であった。

ついで登用されたのが、ウイグル人のサンガ(桑哥)である。

至元二十四年から、財政の全権をにぎった。

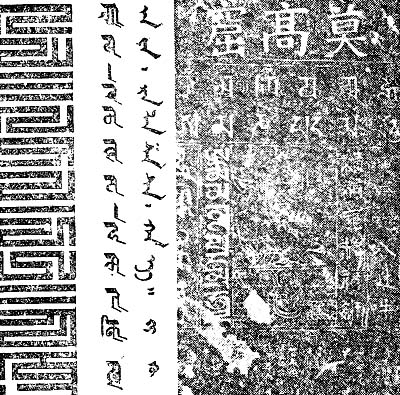

金代の紙幣 |

元代の紙幣

|

まず手をつけたのが、おりから高まりつつあったインフレの抑制であった。

元朝の通貨といえば紙幣である。「交紗(こうしょう)」とよばれた。

紙幣の発行は宋代におこり、金国でも行われた。これを元朝が引きついだわけである。

すでにオゴタイの代から、交紗は発行されている(一二三六)。木版印刷によるものであった。

フビライが即位すると、中統元年(一二六〇)に「中統元宝交紗」を発行した。

額面は十文から二貫文までの九種類で、銅銭の代用ということであった。

さらに二貫文は銀一両にあたるとされ、発行額に見あうだけの銀が国庫に用意された。

すなわち、いつでも兌換できるわけで、通貨としてはきわめて安定したものであった。

税にしても、交鈔でおさめることができる。

ヨーロッパでは、まだ紙幣は用いられていない(その使用は、十七世紀以後)。

そこでマルコ・ポーロも、驚きの目をもって、元朝の紙幣制度をくわしく語っている。

「大汗こそ、まさに申しぶんのない錬金術師」というわけであった。

紙片が金銀とかわるのである。すべての支払いを、紙ですませることができるのである。

しかし国家の財政が膨張してゆくと、交鈔の発行も年ごとに多くなった。

ついには国庫にたくわえられている銀よりも、はるかに上まわった。

そうなると、交鈔の価値が下落する。悪性のインフレがおこってくる。

これに盧世栄も取りくんだが、失敗した。インフレは進むばかりであった。

そうしたときに、サンガが乗りだしたのである。

サンガは、あらたに「至元通行宝紗」を発行し、通貨の切下げを断行した。

いままでの中統紗五に対して、至元紗一の比率で通用させたのである。その発行額も制限した。

こうしてインフレは、ひとまずおさえられた。

しかも歳出は増大するばかりである。

サンガも、専売品の値上げと、増税にふみきらざるをえなかった。

またしても世間の非難は高まる。

そこでサンガも、反対派をしりぞけ、要職を自派でかためる。反撥はいよいよ強くなった。

ついに至元二十八年(一二九一)には、罷免され、ついで処刑されてしまったのである。

三人の財政家は、いずれも終わりをまっとうすることができなかった。

5 ラマ僧の権威 top

元朝はモンゴル人の天下である。

いかに色目人が重用せられたからといって、それはモンゴル人の補佐たる役割のものであった。

サンガのように、色目人であって宰相につぐ地位にのぼった者もあるが、それは特例にすぎなかった。

中央と地方とを問わず、長官たる地位を占めたのは、やはりモンゴル人であった。

社会生活においても、モンゴル人は特権をもっていた。

たとえば

「モンゴル人と漢人とが争って、(モンゴル人が)漢人をなぐっても、漢人は報復することはできない。役人に訴えることをゆるす。」――これは法令として、正式に布告されたものなのである。

中国人がモンゴル人(色目人を含む)を殺せば、もちろん死刑である。

その上に、犯人の遺族は埋葬金をおさめねばならなかった。

モンゴル人は中国人を殺しても、罰金を課せられて軍役に服すればよかった。

また中国人は、盗みをすれば入れ墨を加えられる。

初犯は左臂(うで)、再犯は右臂、そして三犯になれば項(くび)におこなう(強盗は初犯でも項)。

ところがモンゴル人は、盗みをしても入れ墨をまぬがれた。

その罪も、おなじモンゴル人によって裁かれる定めであった。

モンゴル人のみを特別にあつかう精神は、文化政策の上においても見られた。

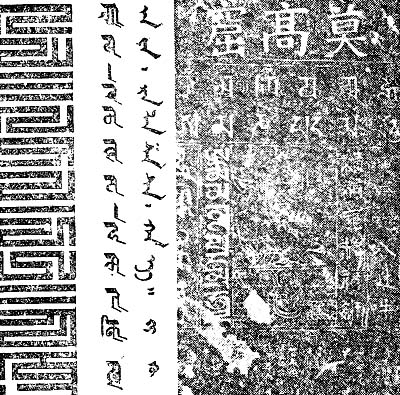

たとえば文字である。モンゴル人は、チンギス汗の時代から、ウイグル文字を用いている。

これは書きやすいけれども、モンゴル独自のものではなかった。

そこで世徂フビライは、チベット人のパスパ(八思巴)に命じて、新字をつくらせた。

これがパスパ文字であり。至元六年(一二六九)に公布される。そして正式の国字となった。

新しい国字を普及させるためには、大都(北京)の大学で教えるほか、地方にも新字のための学校を設けた。

これからは朝廷の儀式でも、この新字が用いられる。

パスパ文字は、チベット文字を改良したものである。

かなと同じような音標文字で、たて書きにして、左から右へ行を追う。

モンゴル語やチベット語はもちろん、中国語やトルコ語、さらにはサンスクリット(梵語)まで書写することができた。しかし何といっても読みにくい。書きにくい。つまり不便であった。容易に普及しなかった。

モンゴル人でさえも、この不便な文字を使いきれず、やはり従来のウイグル文字をつかっている。

官庁の公文書でさえも、ウイグル文字で書くことが多い。まして中国人のあいだでは、ほとんど用いる者がなかった。 |

元代の各国文字(左よりパスパ文字、チベット文字、ウイグル文字、

右の図版は元代六種の字体の刻文)

|

中国の古典も、次々にパスパ文字に訳して刊行する。

詔令もパスパ文字で発布する。ついにはウイグル文字で法令を書くことを、禁じてしまった。

それほど努力しても、いっこうに普及しなかった。

元朝が倒れると、このパスパ文字も、運命をともにしたのである。

かえってウイグル式の文字が、後世まで残った。

一般にモンゴル文字とよばれているのは、すなわちウイグル文字のものである。

ところで、パスパはラマ僧であった。ラマ教というのは、チベットにおける仏教の一派である。

土地の信仰とむすびついて、かなりの変化をとげている。

いわば一種の密教であって、呪文をとなえ、秘密の修法をおこなった。

このラマ教を、フビライが尊信するにいたったのである。

そしてチベットを征服したときに見いだしたのが、聖童のほまれ高いパスパであった(一二五三)。

ときにパスパは十五歳。

やがてフビライが即位すると、パスパを帝師としてあがめ、諸国の仏教を統管する地位をあたえた。

パスパの死後(一二七八)も、帝師たる者はすべてチベットからむかえられた。

元朝において、ラマ僧の尊信されたことは、おどろくほどである。

その地位は、モンゴル人の上にあった。

まして帝師となれば、絶対の権威であり、皇后や皇子もその前では拝さねばならなかった。

帝師が外出するときには、大汗の儀仗の半分を具することがみとめられた。

宏壮なラマ寺も、次々に建立せられた。法会もまた、豪華そのものにいとなまれた。

それが、ことごとく国費を用いるのである。ラマ僧は、国家の優遇をよいことに、すこぶる専横をきわめた。

役人としても、おさえることができない。

ひとの宝物をうばったり、ときには皇族や官吏に危害をくわえても、罪に問われなかった。

「ラマ僧を打った者は、その手を切り、これをののしった者は、その舌を断つ。」

こういう法令を出そうとしたことさえある。

さすがに実行はされなかったが、もってラマ僧の権威をうかがうことができるてあろう。

6 漢人と南人 top

元朝では社会の階層を大きく三つ、あるいは四つにわけた。

第一は、モンゴル人(蒙古)である。

第二は、色目人ある。

そして第三が、漢人であった。

漢人を、さらに二つにわけることもあった。

その場合は第三が漢人、第四が南人となった。

ここで「漢人」というのは、かって金国の統治下にあった人々である。

いわゆる中国人のほかに、契丹人(遼)や女真人(金)も、第三の「漢人」のなかにふくまれた。

そして「南人」というのは、かって南宋の治下にあった人々である。

おなじ中国人であっても、最後まで元朝に抵抗した人々は、もっとも冷遇されたわけであった。

漢人や南人は、その社会において差別されたばかりではなかった。

政治の世界における差別は、いっそうきびしかった。

高位や高官にのぼれないことは、いうまでもない。

公式の席では、つねにモンゴル人や色目人の下風に立った。

役人になる道といえば、これまでは科挙である。

元朝では、はじめは科挙さえも行われなかった。

つまり中国人は、官界にはいる道をとざされたのである。

ようやく世祖(フビライ)のつぎの成宗の代になって、科挙が行われた。

ところが、ここでも蒙古と色目、そして漢人と南人とは、別の試験を課された。

課題に難易の差をつけたのであった。

科挙の制度は、成宗から一代おいて、仁宗の代(二二○年代)に完備された。

三年ごとに施行され、地方における郷試に合格した者が、大都に上って会試をうけ、さらに御試をうけて進士となる。

こうした点は、宋代とほぼ同じであった。しかし、採用の人員において、差別をつけられていた。

たとえば仁宋の延祐元年(一三一四)の例をみよう。

この年の郷試に合格した者は、あわせて三百人であった。

その内訳は、蒙古・色目・漢人・南人、それぞれ七十五人である。

この人たちが翌年二月、大都において会試をうけた。合格者は百人、そして内訳は二十五人ずつであった。

最後の御試には五十六人が合格している。

その内訳は明らかでないが、おそらく十四人ずつに配分されたものであろう。

すなわちモンゴル人も色目人も、漢人も南人も、おなじ数の人員を合格させた。

これは、いかにも公平なように見えるけれども、実質ははなはだ不公平である。

四つの階層のあいだでは、全体の人口が、まったく違うのである。

モンゴル人と色目人の数は、それぞれ百万人ぐらいと推定されよう。

これに対して漢人は一千万人、内人の数は六千万人をこえていた。

まして科挙の課目は、儒学の教養が主体である。

そうした教養をもつ者で比較すれば、漢人や南人は、モンゴル人や色目人の何十倍にあたるであろうか。

元朝の科挙は、モンゴル人と色目人にとっては広き門であり、中国人にとってはきわめて狭き門であった。

こうした差別がつけられるほどであるから、儒学の教養あるインテリも、元朝では軽く見られた。

ここに興味ふかい表がある。中国人の社会的地位を、職掌によってわけだものである。

一、官 二、吏 三、僧 四、道 五、医 六、工

七、猟または匠 八、民または娼 九、儒 十、丐(かい=こじき) |

もはや儒学に通じた最高のインテリも、官または吏にならなければ、社会の下積みでしかなかった。

といって官界をこころざしても、科挙に合格することは至難である。

そこで生活のためには、身を屈して吏となった。吏というのは、官ではない。

つまり科挙をへずに役人となったもので、下級の事務員である。ふつう、胥吏(しょり)とよばれた。

科挙にとおって官になった者は、地方に赴任してもおおむね長官となる。

それも数年で転勤しつつ、栄進してゆく。

知識人ではあっても、その教養は儒学や詩文であって、実務には暗い。

じっさいに実務にたずさわるのは、胥(しょ)吏であった。

まして元朝では、地方官として赴任してくる者は、モンゴル人や色目人が少なくない。

実務に暗いばかりか、言葉の通じない者さえいる。行吏の役割は、いよいよ大きいものとなった。

元朝が、ともかく中国の統治をおこなうことができたのも、こうした胥吏をもちいたからである。

下級の胥吏だけが、中国人インテリにひらかれた活躍の舞台であった。

もちろん中国人とて、このような差別に甘んじていたわけではない。

武力はなくとも、文章の力があった。

その精神の底に、中国の民族としてのほこりがあった。

たとえ機会をあたえられても、モンゴル人のもとでは、仕官をいさぎよしとしない硬骨の士も多かった。

彼らは隠士と袮して、民間にかくれた。あえて世に出ようとはしなかった。

雑劇の筆をとった者もあった。

これは末代から、しだいにさかんになってきた演劇であり、一種のオペラである。

元代にはすこぶる盛行したので、「元曲」ともよぱれる。

あまたの名曲が生まれ、多くの作者があらわれているなかでも、関漢卿や馬致遠など、とくに名が高い。

元曲のせりふは、すべて口語であった。だれにもわかりやすかった。

よって大いに庶民の喝采をあびた。

主題としては人情ものや合戦ものなど、さまざまの種類があったが、異民族との抗争をえがいたものも、少なくない。

それは、とりもなおさず、現実のモンゴル人の支配につながる問題であった。

小説があらわれてきたのも、やはり元代である。

宋代からはやっていた講釈が、いまや文章として書かれ、それも口語であったから、しだいに庶民のなかに普及していった。

『水渋伝』や『三国志演義』は、こうして生まれたのである。

前の時代の宋江など、百八人(三十六人からさらに増える)の豪傑のように、中国人のあばれまわる時期も、やがてはくるであろう。

むかしの劉備や諸葛孔明のように、強い相手を手玉にとって活躍する英雄も、やがてはあらわれるであろう。

そのときも、けっして遠くはなかった。元朝の支配がゆるむとともに、反抗の軍は各地におこる。

そして中国人の結集した力は、ついにモンゴル人の天下をくつがえしてしまうのであった。

モンゴル人は、金をほろぼしてから百三十余年、南宋をほろぼしてから九十年にして、中国の地を去った。

7 「省」の由来 top

現代の中国では「省」が地方の行政区両となっている。逝江省とか、福建省とか、いうものである。

ところが日本では「省」は中央の官庁である。この違いは、元朝の制度からおこった。

そもそも中国では、古代に「三省六部(りくぶ)」の制が完備している。

三省とは、中書・門下・尚書であった。

中書省は詔勅(法令)の案文を起草し、それを門下省が審議する。

こうして案文が決定すると、皇帝が公布し、尚書省をして執行させる。

尚書省のもとには六部があって、行政を分担した。

六部とは、吏・戸・礼・兵・刑・工であった。

この制度を日本でも採用した。ただし国情にあわせて変改をくわえ、「二官八省」の制を立てた。

二官とは、神祇(じんぎ)官と大政官である。

そして太政官のもとに、中務・式部・治部・民部・兵部・刑部・大蔵・宮内の八省がおかれた。

この八省の制が、いまの内閣の各省のわけかたにつなかっている。

なかでも大蔵省は、大宝令以来の名称である。

さて中国においては、政務は三省に分属していて、三省の長官がいわゆる「宰相」であった。

ところが尚書省は、宮中の外にあって純然たる行政府である。中書省と門下省は宮中にあって政務を義した。

その政事堂は中書門下とよばれた。

しかも唐代では、両者の長官のほかに、この最高の政務に参与する制度がひらかれている。

その官を同中書門下平章事と称した。

中書門下において政務を平章する、という意味である。略して同平章事ともいう。

ときの元老たる者がこの官に任ぜられると、宰相の実権は三省の長官よりも同平章事にうつる。

それは宋代においても、ほぼ同様であった。

そこで「金」国では、存在の理由がう少なった中書・門下の両省を廃してしまった。

尚書省のみを残し、すべての政務をもっぱらここでおこなうようにしたのである。

省の長官は令(れい)であり、その下に左右の丞相(じょうしょう)おのおの二人、平章政事二人をおいた。

この五人が、いわゆる宰相の任にあたったわけである。これを元朝がうけついだ。

元朝では、中央の行政府として「中書省」をおいた。その長官は中書令であるが、皇太子がこれに任ぜられることが慣例となって、名義のみの官となる。

その下の右丞相と左丞相とが、事実上の長官であった(右が上位)。

中央に中書省があり、地方にはその出張所がおかれた。

よって「行中書省」という。行とは出張する意味である。

これが、やがて地方における常置の行政官庁となり、ついで管轄区域をしめす行政区画の名となった。

略して「行省」とも、単に「省」ともよばれた。

明代になると、中書省を廃して、その下の六部を皇帝の直属とした。

いっぽう元代の行省の区画は、名称はかわったが、うけつがれた。

そして清代にいたると、地方の行政区画は「省」として、ほぼ今日のように定まるのである。

すなわち中国の「省」は、元代の行省に由来するといえるであろう。

なお元代においては、地方の行政官庁としてだけでなく、臨時の軍事機関としても「行省」が設けられている。

たとえば日本を遠征するために設けられたものが「征日本行省」あるいは「征東行省」であった。

top

**************************************** |