|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

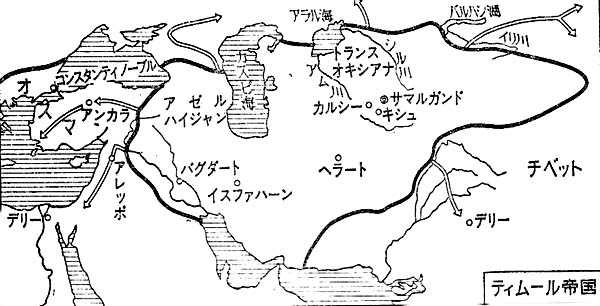

13 内陸の王者

1 星の王様 top

一方が相手を「混血児(あいのこ)」とけなせば、もう一方は相手を「匪賊(ひぞく)」とさげすむ。

そのどちらもチンギス汗の子孫なのであった。チャガタイ汗国の王者たちなのであった。

チャガタイ汗国は、チンギス汗の次子チャガタイを始祖として、中央アジアの大部分を支配してきた。

それが十四世紀になると、パミール高原をはさんで、東西に分裂する(一三二一)。

東チャガタイでは、自分たちこそモンゴルの後裔(こうえい)、モグール人だと主張し、イスラム文化の洗礼をうけた西の人たちを「混血児」とよんだ。

西チャガタイでは、我らこそチャガタイの正統だと袮して、遊牧民の伝統をたもつ東の人々を「匪賊」とよんだのであった。こうした東西の対立と抗争によって、やがて西チャガタイ汗因では、カン(汗)の位のゆくえもたどれなくなるほどに、国内が混乱してしまう。

汗国の実権は、トルコ化したモンゴル人の藩侯たちに、にぎられてしまう。

こうした豪族のことを、アミールとよんだ。時代は、まさにひとりの英雄の出現を待望していたといえよう。こうしたときに東チャガタイ汗国にあらわれたのが、トグルク・ティムールであった。

西チャガタイ汗国の紛乱につけこんで東西を統一しようとめざし、シル川をこえて西に攻めている。かくてトランスオキシアナ地方(シル川とアム川に挟まれた地域)を占領した(一三六〇)。

このトグルク・ティムールの引立てによってサマルカンドの南方、キシュ(いまのシャフリ・サブズ)とカルシーとの領主に任ぜられたのが、ティムールそのひとであった。ティムールは、一三三六年四月、キシュの郊外で生まれた。

その素性や生いたちについて、くわしいことはわからない。

チンギス汗の同族の子孫であるとも、名もない牧畜者の子にすぎないともいわれている。

つち、ティムールに謁見したエスパニア(スペイン)の使節クラビホは、彼のことを「わずか三〜四人の騎士、すなわち従者を有するだけの」チャガタイ小人貴族の出身である、といっている。

これがほぼ正しいところであろう。

ティムールは、ヨーロッパではタメルランの名でとおっている。

これは「ティムール・ランク」すなわち「“ちんば”のティムール」というペルシア語のなまりである。

彼がビッコだったのは、若いころ受けた戦傷がもとであるといわれている。

ティムールは東チャガタイ汗国の軍隊を追い出し、アミール(藩候)たちを攻めほろぼして、ついに一三六九年、トランスオキシアナの実権をにぎり、将士から「サーヒブ・イ・キラーン」という尊号をうけた。

これは「星がまじわる際に生まれた王者」をしめすペルシア語である。 |

ティムール像

|

イラン地方では、モーゼ、キリスト、マホメットなどは、いずれも星がよじれるとき世にあらわれた、と信ぜられている。

すなわちティムールも「星の王様」と称せられることによって、これら聖者の仲間入りをさせられるに至ったわけである。

ついで、トランスオキシアナの中心たるサマルカンドに都したティムールは、いまや、この地方の事実上の君主となる。

しかし形の上ではチャガタイ汗一族の子孫をカンとし、自分はアミール、またはベク(首領)という称号で満足していた。

ティムールがチンギス汗の血をひいているかどうかは、きわめて疑わしい。

しかし、その後継者をもって自認していたことはたしかであった。

その理想は、イスラム国家の建設をとおして、栄光にみちたモンゴル帝国を復興することであった。

その帝国を、チンギス汗の法令とイスラムの聖法とによって統治したのは、そのためである。

まずティムールは、東して東チャガタイ汗国をしたがえ、西して分裂の極にあったイル汗国を征服した。

ついでロシアに侵入してキプチャク汗国を撃破し、さらに西北インドにも遠征した。

それより、ふたたび西に転じて、アレッポ、ダマスクス、バグダードを占領する。

そのころ、小アジアから、バルカン半島にかけては、オスマン帝国の領域であった。ときのスルタン(君主)は、「稲妻王(いなずまおう)」とよばれたバヤジット一世である。

これとアンカラ(いまのトルコ共和国の首都)の北郊で戦って大破し、スルタンを捕虜にした(一四〇二)。

ティムールの軍は小アジアを席捲(せっけん)した。

2 明との対決 top

ティムールは、その四十年にちかい征服戦争の結果、かってのモンゴル帝国のうち、西方の三汗国の領上を、ほぼ完全に手中におさめるために至った。

その生涯のおわりには、頭にいただいた王冠は二十七個に達していた。

サマルカンドに凱旋したティムールは、いまや安逸をむさぼろうとすれば、いくらでもむさぼることのできる環境にあった。

そのうえ、六十歳の坂をこえていた。じつはインドの遠征から帰った直後、ビビ・ハヌム寺院を建てたが(一三九九)、そのときすでに大王の健康は衰えていたのである。

もはや長く立っていることも、馬にのっていることもできず、輿(こし)で工事現場に運ばれて監督にあたったといわれる。

また一四〇四年、ティムールに拝謁したクラビホの伝えるところによれば、ティムールの「視力はもうあまりよくなく、病身老齢であって、まぶたは目の上に垂れさがり、物を見るのに、それをあけることがほとんどできぬ」老衰の人にすぎなかった。

このティムールの晩年をテーマにした小説『サマルカンドの星』のなかで、ソ連の作家ボロディンは、だいたいつぎのように書いている。 |

ティムールの復元像

|

「ティムールは眼をさました。彼はやわらかい毛布に手をのばし、かたわらに眠りこけている若い女の太腿(ふともも)をかるくたたいた。

おきあがった彼女は、自分の帯にさわってみて、それが昨夜からいちども解かれていないことに驚いているようであった。

彼女は出てゆくよう、せきたてられたが、ティムールからやさしい言葉をかけられることを期待して、もじもじしていた。

「その日、一日中ティムールは不機嫌であった。不快なことの連続であった。

初めのうちはその理由がわからなかったが、夜になってすべてがはっきりした。

あのとき娘は、彼が一晩中彼女の帯を解かなかったことに驚いたのだ。

彼女は、なんと軽蔑したまなざしで彼をみつめ、部屋から走り去るとき、その裸足(はだし)は、なんと彼を小馬鹿にしたように見えたことか。

初めの不快感は、もしそれが、たんに軽蔑だけであったならば、これほど深刻な打撃を彼にあたえなかったであろう。しかし、ただそれだけのものではなかった。彼女は暗黙のうちに警告を発したのだ。

いわく、“世界征服者老いたり”と。

その日、一日中、彼の頭脳から去らなかったのは、

――世界をしっかりと手中ににぎるには多くの力が必要である。しかし自分の力はしだいに衰えてきた――

ただこの一事であった。」 |

しかし、あくまでとどまることを知らぬのは、英雄の不幸というものだろうか。

それともティムールは、すでに死期のせまったことを感じとっていたのだろうか。

その老残の身をひっさげて、東方への遠征に出ることになった。

すでに中国では、モンゴル人の元朝はたおれ、明朝の天下となっている。

ティムールがチンギス汗の偉業を継承しようと夢みていたとすれば、中国の地からモンゴル人を追い出した明(みん)が、いまの彼にのこされたただ一つの攻撃、そして征服の目標だったのは、当然であった。

|

|

ティムールは二十万の大軍をひきいて、天山の山なみをこえ、タクラマカンの流砂をわたって中国へ進撃することに決した。その先発部隊はサマルカンドから進軍を開始した。

イスラム商人と通じて、いちはやくこの報をキャッチした明の永楽(えいらく)帝は、辺境の防備をかためさせた。

ここに、西方の覇者たるティムールと、中華皇帝たる永楽帝とのあいだに、世紀の一戦がはじまるかに見えた。

しかし天は、明朝にさいわいした。

一四〇四年の末に、サマルカンドを出発し、シル川の堅氷をふんでオトラルについたとき、この一世の英雄は病におかされ、その多端な一生をおえた。

ときに一四〇五年二月十八日であった。

もしティムールに、いま数年の齢をあたえ、この両雄が干戈(かんか=戦)のうちにあいまみえていたならば、そののちのアジア史は、どのように展開したろうか。

3 宮廷のヨーロッパ人 top

ティムールが中国への遠征に旅立つすこし前、その宮廷には一人のドイツ人と、一つの使節団の姿があった。

ドイツ人とは、ババリア(バイエルン)の兵士ヨハン・ソルトペルゲルであり、使節団とはエスパニア王(正しくは、カスティリァ・レオン王)エンリケ三世からつかねされた騎士ルイ・ゴンザレス・デ・クラビホを団長とするものであった。

シルトペルゲルは、ハンガリー王のひきいる十字軍に加わり、オスマン帝国の「稲妻王」バヤジット一世の軍隊と戦って捕虜になった(一三九六)。

ところがアンカラの戦(一四〇二)で、今度はティムール軍に捕えられ、サマルカンドに連行される。

そしてティムールの死後、キプチャク汗国につれ去られたが、一四二七年に釈放され、ようやく帰国することができた。

その数奇な運命をつづった手記は、なにぶん一兵卒の筆になるものだけに、そのすべてを信用するわけにはゆかない。

しかし、かえってそのために、一捕虜の見聞録として、それなりの意味をもつといえよう。

それにつけても、こうした記録さえのこさぬままに、故国の土を恋いこがれつつ、中央アジアの地に埋もれていった多数の捕虜の身の上にも、思いをはせざるをえないのである。

これに対して、クラビボは、ティムールに拝謁をゆるされて、大いに歓待された。

そのときのティムールについては、つぎのように描いている。

「彼は美しい宮殿とおぼしきものの入口を背にして、一種の門構え式のものの下に席を占めていた。

すわっていたのは一段たかい壇の上で、その前には噴水があって一本の水柱を空中に上げ、噴水池には真赤(まっか)なリンゴが、いくつも浮かんでいた。

殿下(ティムール)は、小さいが部厚い刺繍(ししゅう)のある絹地のマットレスのようなものを敷き、うしろには丸いクッションを積みかさね、ひじでもたれかかっていた。

なんの縫いとりもない無地の絹の打ちかけを着ていたが、頭には、てっぺんに紅玉・ルピーがちりばめられ、真珠や宝石類でかざられている白色の高い冠をかぶっていた。」

使節たちは、ティムールの前に出ると平伏した。ティムールは立つように命じ、たずねた。

「わが息子、汝らの王はいかが過ごしおるか。無事か。」

一行がこたえると、ティムールは、臣下にむかって言った。

「わが息子たるエスパニア王の派遣してきた、これらの大使たちを見よ。

彼こそ地上の四分の一以上を支配し、フランクの王たちのなかでももっとも偉大な王であり、その民も偉大にして名だたる民である。

余はわが息子、エスパニアのこの王に、友好の意を伝えたく思う。彼は、その大使たちに書状だけを持たせてくれば十分なのだ。

貢物や進物の儀には及ばなかった。

彼のつつがなきことを知りさえすれば、余は満足で、贈りものなど求めたことはなかったのだ。」 (山田信夫訳にとる、以下も同じ)

ティムールの世界征服者としての面目が、躍如としているのではないか。

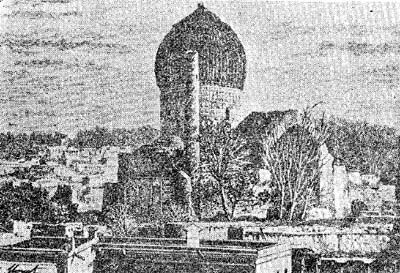

このエスパニアの使節によれば、サマルカンドは「町自体も(エスパニアの)セビリャより大きい」が、その外には、果樹園やブドウ園でかこまれた郊外があった。

ここには市内よりはるかに多い住民がおり、あらゆる種類の商品、パン原料や食肉類が売られ、またティムールの宮殿や、きもちのよい多くの庭園があった。

4 世界の首都 top

クラビホの報告のうち、ティムールの手によるサマルカンドの町造りを述べたところは、とくに注目をひくものがある。

「サマルカンド地方では商業が非常にさかんだったので、毎年この町には、シナやインドやタタール、そのほか各地から、あらゆる種類の商品が、たくさん移入されていた。

しかしいままでこれらの品物を置き、陳列するのに適当た場所というのが、この町にはなかったのである。

そこでティムールがこのたび命じたのは、両側にあらゆる種類の品を売る商店をならべた通りを一本、サマルカンドを貫通するように建設することだった。……

職人は、監督が必要とするだけ集められ、こと欠くことはなかった。

ひるま働いたものは夜になると帰り、かわって同じだけの人数のものが夜どおし仕事をする。

あるものが家屋を倒していると、ほかのものは街路の地割りをするし、さらに別のものは新建築にとりかかっている。 |

サマルカンド(十九世紀なかば頃)

|

という具合で、その日夜の騒ぎは、地獄の全悪魔がここで仕事をしているかのようだった。

このようにして二十日間で、この新しい街路は完成したというのであるから、まことに驚嘆せざるを得ないであろう。」 |

「世界の人間が住める地域の広さは、二人の王を持つほどひろくはない」と、ティムールは言った。

この言葉がしめしているように、その各地への遠征の動機は「そこに征服さるべき土地があるから」というものであった。

それが征服そのものに対する生きがい以外の何ものでもなかったことは、たしかである。

しかも、ティムールは、他方ではかなり開明君主的な性格のもちぬしであった。

その生涯のほとんどすべてを軍事についやし何の教育もうけていなかったが、トルコ語はもちろん、ペルシア語もよくし、学問の何たるかをよくきまえていた。

遠征地から、多くの学者や文人をサマルカンドにまねいたのも、そのためであった。

また、その歴史知識は、そのころの一流の歴史家を驚かせるに十分であったという。

ティムールは、サマルカンドのまわりに、バグダードとか、ダマスクスとか、シーラーズとか、ミスル(カイロ)とか、イスラム諸国の主要都市の名をもつ集落を建設した。

これは、サマルカンドを「世界の首都」にしようとする意志のあらわれにほかならない。

サマルカンドには、壮麗な宮殿をはじめ、かず多くのイスラム寺院、また寺院や霊廟を建立した。灌漑の設備をととのえ、クラビホが伝えているように市場を拡大した。

このため、サマルカンドだけでなく、トランスオキシアナ全体が、モンゴルの侵入による荒廃から立ちなおることになった。

サマルカンドでは、イラン、シリア、トルコそのほかから捕虜としてつれてこられた職人の手で、絹織物・ガラス・武器類・陶器・絨毯(じゅうたん)・紙・金属細工など、さまざまの手工業がさかえた。

そして市場や道路や隊商宿の整備とあいまって、サマルカンドは「シルク・ロード」を通ずる東西交通、交易の中継市場となる。

ここを中心として、イラン文化を基調とするトルコ・イスラム文化が花ひらくに至った。

中央アジアにおける文芸復興期の幕が、切っておとされたともいえようか。

こうしてティムール帝国は、シルク・ロードのかなめたるサマルカンドにおいて、その落日寸前の員後の光輝をはなつに至ったのである。

5 接吻のあと top

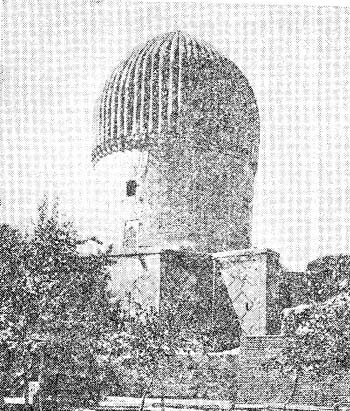

ティムールが建てた幾つかの建造物は、彼の輝かしい遠征を記念するためのものであった。

たとえば、シャフリ・サブズ(キシュ)のアク・サライ宮殿は、ティムールがホレズム(アラル海南方地域)から連れかえった捕虜によって建てられた(一三八〇)。

また、ビビ・ハヌムの名によって知られるサマルカンドの大寺院は、インド遠征から凱旋した年(一三九九)に、起工されたものである。

とくにビビ・ハヌム寺院の壮大な建物は、ティムールの建築事業の典型的な一例とされている。

これについては、つぎのようなはなしもあった。

ティムールの若い美妃、ピビ皇后(ハヌム)は、ティムールがインドから凱旋するのを祝って、国内でいちばん腕ききの建築家に命じ一寺院を建てさせた。

しかしティムールの帰国がまぢかにせまったのに、寺院は完成しそうにない。

ビピ皇后は気が気でなかった。

ところが、妃の美しさにすっかり魅せられた建築家は、妃に対し、ただ一度、自分に接吻してくれるならば、ティムールの帰るまでに完成させようと約束した。

そこで妃は頬に枕をおいて、その上から接吻をゆるした。

しかし、その接吻があまりにもはげしかったので、妃の頬に、枕をとおしてはっきりキスマークがのこった。

凱旋したティムールはこれを見てたいヘん怒り、すぐに建築家を捕え、処刑しようとした。

すると、一瞬、建築家に翼がはえて、自分の建てたミナレ(尖塔)の上に飛び立ったと見るや、南のかなたをさして飛翔し去った。 |

もちろん、これは一つの伝説にすぎない。

クラビボの聞いたところでは、この寺院はティムールが、その年老いた第一皇后の母のために建立したものだという。

しかし、この寺院がきわめて短時間のうちに建てられたことは確かである。

これは芸術的には高く評価されてはいるが、建築工学からみて非常に無理をおかしていた。

そのため、ティルームの在世中においてさえ、天井から石や煉瓦が落ち始め、礼拝者にとって危険であったといわれている。

ある史書はしるしている。

「この寺院の建築にあたって、アゼルバイジャン、ペルシア、インド、そのほかの国々から集められた二百人の石切工がはたらき、五百人が山で石を切り出し、これを市内に運ぶ仕事に従事した。

材料を集積するためにインドから五頭の象がつれてこられ、使役された。

牛のひく車のほかに、多くの人が石をコロにのせて運搬した。

ビビ・ハヌム大寺院の高い天井と、すばらしい石畳とは、こうして切り出された板石でおおわれたのである。」 |

このようにして建てられた大寺院は、横が一〇〇メートル、縦が一四〇メートルという規模をもつ。

まさしく中央アジアで最大、イスラム世界でも指折りのものであった。

今日では復旧するすべもないほどにこわれはてているが、中央アジアの強い日ざしに半壊の無残な姿をさらす大アーチやミナレ(尖塔)、山なす瓦礫(がれき)、散乱する煉瓦片、巨大な石のコーラン台などに、ありし日のティムール帝国の繁栄のさまをしのぶのは、不可能ではない。

そしてこれはまた、ティムールの死後半世紀たらずで、むなしく、崩れ去った大帝国の運命を、象徴しているかのようである。 |

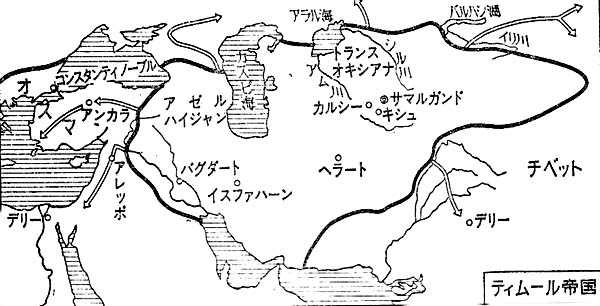

ティムール一族の墓所グーツ・イ・ミール廟

|

6 大帝国の末路 top

ティムールが急死すると、君主の位をめぐって内乱がおこった。

まもなく、ティムールの第四子シャー・ルフが、これを鎮圧のうえ即位して、その子のウルグ・ペグをサマルカンドの太守とする。シャー・ルフみずからは、南方のヘラートにとどまって、ティムール帝国に君臨することになった。

シャー・ルフは、父のティムールにもまして文化にふかい理解をもっていた。

その三十八年におよぶ治世(一四〇九〜四七)に、ヘララートとその北のメルヴとの復興につとめ、立派な宮殿をたて、学芸や美術を保護し、奨励した。

また外交的手腕にたけ、明との国交を回復し、オスマン帝国と親善関係をたもつ。

さらに南インドの一王国にまで使節を派遣して、友好をはかり、通商をさかんにした。

ティルーム帝国の君主の開明的性格は、ウルグ・ペグにおいてきわまった。

父が在位している間はサマルカンドを支配していたが、その宮廷に学者や文人や芸術家をあつめ、市の中央広場にいまなおのこるタルクニヘク学院をはじめ、いくたの建築物をたてた。

また、東北郊の小丘の上に天文台をつくって、みずから天体を観測し、何人かの学者の協力のもとに天文表を編纂(へんさん)した。

これは十七世紀のなかごろヨーロッパへ伝えられ、天文学者たちを、その正確さで驚かせたものであった。

いわゆる開明君主は、学者を保護し学芸を奨励するけれども、ウルグ・ペグのように自身もまた、すぐれた学者だった人物は少ないであろう。

当時の人々が、彼を「玉座にある学者」として、アリストテレスの弟子たるアレクサンダー大王にくらべたといわれるのも、理解できぬことではない。

ウルグ・ペグの天文台は、その死後まったく見すてられ、地中に埋まっていた。

それを二十世紀のはじめ、ロシアの一考古学者が文献から位置を推測して発掘した。

その結果、天体の高度を測定する象限儀が掘り出された。

発掘はそののちもつづけられ、この天文台の全貌が明らかになった。

現在では、そのそばにウルグ・ベクの記念碑と、発掘品などを陳列し、ウルグ・ペグの業績をしめす壁画で飾られた小博物館とが建っている。

ティムールのときに開かれた文芸復興は、シャー・ルフとウルグ・ペグの保護奨励、活動によって、その黄金時代をむかえた。

ここに、西のオスマン帝国の文化とならぶ、東のトルコ・イスラム文化が栄えるに至る。

しかし、このようなイスラム文化の発展につれて、モンゴル的伝統が衰えたことは否定できない。

チンギス汗の法令は、しだいにわすれられ、イスラムの聖法の権威が支配するようになった。

ウルグ・ペグは、君主としては悲劇の人であった。シャー・ルフのあとをつぐと(一四四七)、たちまち内乱がおこる。

そして治世わずか三年たらずで、わが子のアブドル・ラティーフのはなった刺客に殺された(一四四九)。

このアブドル・ラティーフも翌年には暗殺され、その首級は、おのが手にかけたウルグ・ペグの学院にさらされた。

ティムールによって建設された大帝国は、これを期として、音をたてて崩壊してゆく。

いまもサマルカンドにのこっているティムール一族の霊廟は、もともとティムールが、その愛孫ムハンマドの墓所として建てたものであった。

ムハンマドは、オスマン帝国と戦って、スルタン・バヤジット一世を捕え、そのときの戦傷がもとで死んだのである。

のち、ここにはティムールをはじめ、シャー・ルフ、ウルグ・ペグなどの遺骸が収められた。

ティムールの棺は、ウルグ・ペグが祖父にならって東方へ遠征した際(一四二五)、天山山脈の北方、イリ川上流から運びかえったという暗緑色の軟玉でつくられている。

その表面には、ティムールがチンギス汗の一族であることが、アラビア語で刻まれた。

ティムールは、その死後もなお、モンゴル帝国の復興をさけびつづけているともいえようか。

ティムールとウルダ・ペグの遺骸は、一九四一年、棺からとり出されて調査され、翌年もとにもどされたが、棺をひらいてから数日後に、独ソ戦が勃発(ぼっぱつ)した。

土地の老人は、これは墓をあばいたたたりであろとしておそれたという。

この調査の結果、ティムールが、伝えられるとおり実際にびっこで、右足が極端に短かったことが明らかになった。

また、ウルグ・ペグの遺骸は、首と胴とが切りはなされており、これによって、この「玉座にある学者」の悲劇的最期が証明された。

さてアブドル・ラティーフの暗殺によって、シャー・ルフの血統は断絶する。

そののち、ティムール帝国の内部では同族間の争いがつづいただけではない。

各地に土着の勢力が割拠し、トランスオキシアナさえも、一族諸王のあいだに分割されてしまった。

やがて一五〇〇年、キプチャク汗国の血統をひくウズベク族が北方から侵入し、サマルカンドからヘラートを占領するにおよんで、中央アジアにおけるティムール帝国の命脈は絶たれた。

その一族であったバーブルは、やがてアフガニスタンにうつって、インドのムガール帝国の基(もとい)をきづく。

ティムール帝国の滅亡は、中央アジアを四分五裂の状態におとしいれ、かってはなやかに栄えたトルコ・イスラム文化も、これとともに衰えた。

ティムール帝国の文化は、あくまでも君主の嗜好(しこう)にとどまり、民衆のあいだに根をおろさぬあだ花にしかすぎなかったのである。

しだいに衰えていったのも、当然の運命であったといえるであろう。

top

**************************************** |