|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13

3 乱世の皇帝

1 契丹の華北支配

top

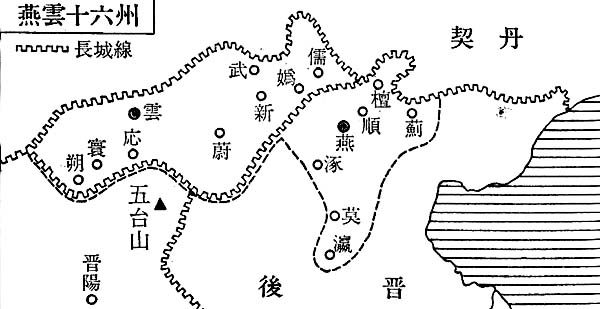

契丹(きったん)の太宗は、中国の北辺一帯の地、いわゆる燕雲(えんうん)十六州を手にいれたとき、大いによろこんで、その母后にかたったという。

「わたしは近ごろ、石郎(せきろう)がかならず使いをよこすことを夢みました。

いま、まさにそのとおりになりました。」

石郎というのは、後晋(こうしん)の高祖たる石敬塘(せきけいとう)のことである。

石敬塘は、みずから皇帝になろうとして、契丹のたすけをもとめ、燕雲十六州をさざげたのであった。

おまけに石敬将は、まことに卑屈な態度をとって、契丹の皇帝には「臣」と袮し、父の礼をもって仕えるにいたった。

契丹は石敬塘のことを「児皇帝(じこうてい)」とよんでいるが、「石郎」という表現にも、おなじような意味がこめられている。

こうして契丹は、中国の一部に領土をもった。

しかもその南にある中原の王朝(後晋)は、おのれに従属している。

侵入と掠奪(りゃくだつ)は、前にもまして容易となり、はげしくなった。

その矢面(やおもて)に立だされたのが、華北の民衆であった。

新しい領土は長城の南にあって、農耕に適している。

契丹は華北の農民をさかんに拉致(らち)した。

また十六州の地には、鉄や石炭がたくさん産出する。

このことも契丹の興隆にやくだった。

こののち、宋代にいたるまで、中国の諸王朝は、ついに長城以南から契丹を追いはらうことができなかった。

中国には、ながい苦難がもたらされることになる。 |

|

つまり石敬塘は、王朝の建設という野望とひきかえに、中国、とくに華北の民衆に、民族的苦難をあたえたといえるであろう。

契丹への従属策をおしすすめたのは、桑維翰(そういかん)を中心とする文官たちであった。

桑維翰のかんがえは、契丹へ従属することは好ましくないとしながらも、国力の差がある現在は、目をつぶって従属の関係に耐え、なによりも内政面を整備し、国力を充実することが急務だというのであった。

しかし後晋の王側のなかにも、従属の関係に承服しない勢力があった。

石敬溏のあとを出帝(石重貴)がついで即位すると、それが表面化した。

景延広(けいえんこう)のひきいる禁軍将校たちは「臣と称するをえず」という体面諭をふりかざして、主導権をにぎった。

契丹からはただちに詰問(きつもん)の使者が送られてきた。

すると景延広は、はっきりつっぱねた。

「たしかに先帝(石敬塘)は北朝(契丹)が立てたから臣と袮したが、今上(きんじょう=石重貴)は中国の立てた天子である。

貴国とは隣国となり、孫と袮すればよいことで、臣となるいわれはない。」

さらに、はげしい言葉をあびせかける。

「わが国には十万の横磨剣(おうまけん=精鋭な軍隊と兵器)がある。

もし戦うなら、すみやかにきたれ。天下は我々のものである。

かならずや後悔することになろう。」

軍人にありかちな視野のせまさが、ここに露呈していた。

自国の軍事力を過信して、相手の力の評価があまい。

さらに国内の状況、ことに決戦となった場合における節度使の動向について配慮が欠けていた。

桑維翰がおそれたのも、これらの点てあった。とくに節度使の動きであった。

こうして九四四年から、後晋と契丹は交戦状態にはいった。

後晋とてけっして弱くはない。

契丹の第一回の総攻撃は、しりぞけた。

中央において桑維翰が采配をふるっている間は、ともかく契丹軍の猛攻をくいとめることができたのであった。

ところが側近グループは、やがて桑維翰を追いだして権力をにぎる。

そのころ河東(太原)の節度使として勢力のあったのが、劉知遠(りゅうちえん)であった。

桑維翰とともに建国の元勲である。このひとが動かない。

側近グループに非協力で、契丹をふせぐのに傍観的な態度をとった。

そうなると、つぎの総攻撃では節度使クラスの武人が次々に降伏する。

一ヵ月たらずで後晋の軍は壊滅してしまった。

出帝をはじめ、皇后、皇太后、皇太妃、そして皇弟や皇子二人は側近もろとも捕虜となり、契丹兵の監視をうけながら長城をこえて、北方に連行された。

九四六年の末のことでてあった。

その後、出帝たちは北寒の地で、従者とともに自活の生活をおくらなければならなかった。

皇太妃は「わが身を火葬にし、骨を空にまいていただきたい。願わくは、せめて魂だけでも中国に帰りたい」といいながら死んでいったという。

出帝たちは、ついにふたたび中国に帰されることなく、十八年間の幽囚ののち、異郷に生涯をとじたのであった。

いまや華北のほとんど全域は、契丹が直接に支配するところとなった。

征服からまぬがれているのは、劉知遠が支配する河東藩鎮ばかりである。

かねてから、華北の民衆にたいして、後晋は収奪を強化していた。

契丹との決戦にあたり、物資や兵員の食糧がいくらでも必要であったからである。

徴税の役人には剣をさずけた。

徴税をこばめば断る、という威嚇(いかく)を形の上で示したのである。

役人は鎖や刀や杖などをもって、民家に押しいった。節度使たちもこれに便乗した。

悪いことに、契丹戦とかさなるようにして、天候の異変がつづいた。

華北は数年も連続して水・旱(かん=干ばつ)・蝗(いなご)の災害に見まわれ、長安の付近では十人のうち七、八人が餓死したという。

全国では数十万人にもおよび、家をすててさまよう人は数えきれなかった。

そのあげくに契丹の支配となったのである。

契丹人は「打草穀(だそうこく)」(稲刈り)といって、民家に押しいっては椋奪をかさねた。

刈りたおされたのは草原の草ではなく、華北の民衆であった。

これにさからえば、切り殺されたり、溝に役げこまれたりした。

2 後漢の二代 top

契丹の暴政にたいして、中国人はけっしてだまって従っていたわけではなかった。

しだいに反契丹運動がめだちはしめた。運動の担い手には、二つあった。

まず民衆が立ちあがった。収奪や災害でいためつけられてきた人びとであった。

いまや民衆を苦しめる最大の敵は契丹である。民衆の抵抗の方向は、いっせいに契丹にむけられた。

ついで、各地に駐屯していた将兵が立った。

かっての後晋の禁軍を中心とする将兵であった。

節度使クラスの武人は、その地位の安泰をはかって、ほとんど抵抗運動に参加しなかった。

抵抗連動は弱まるどころか、契丹の太宗が「中国人がこれほどに制しがたいとは知らなかった」と言わざるをえないほど、ますます高まっていった。

さきに太宗は、降伏した後晋の役人たちにむかって、自慢気(じまんげ)に「我(われ)は中国のことは何でも知っておるが、汝(なんじ)らはわが国のことを何も知らない」と言ったものである。

しかし中国人が、契丹の支配に対し、これほどの抵抗連動を起こすとは考えもしなかったのであった。

契丹の華北支配は半年ほどで失敗した。

抵抗運動の結節点となったのは、形勢を観望していた河東の劉知遠であった。

劉知遠は運動をたくみにあやつりながら、しかも本拠の太原を動かず、九四七年二月、皇帝を袮して、新しい王朝をひらいた。

かれもまた、トルコ系の沙陀(しゃだ)族の出身である。

劉氏を名のったので、国号は「漢」と袮した。これを後漢(こうかん)の高祖という。

やがて契丹軍は引きあげる。その途中で太宗は病死した。

あとをついたのが、太宗の兄(倍)の子の世宗であった。

契丹軍が北へかえったとはいっても、けっして燕雲十六州を放棄したわけではなかった。

後漢の劉知遠(高祖)は六月、開封へはいった。

こうして中原をにぎると、劉知遠は皇帝権の強化をはかり、節度使の力をおさえることにつとめる。

まず節度使たちが、その腹心の者(元従)を、かってに藩鎖の要職(とくに刑獄の関係)に任命することを禁正した。

また、節度使の政治を、たすけるという名目で、その要職(財政、民政、渉外など)には、中央から軍将をおくりこんだ。

いまや節度使の力は、急速によわめられてゆく。

かっては劉知遠じしんも節度使であった。

しかし、かれ以外のほかの節度使は、ほとんど契丹に降伏し、そのまま抑留(よくりゅう)されてしまったのである。

その間に、各地で反契丹の運動がおこされた。降伏した節度使たちは、もちろん民衆のにくしみを買ったにちがいない。

任地へかえった節度使たちは、後漢の王朝のもとで、そのまま安堵(あんど)された。

それでも往年の力をもたなくなっていたことは、明らかであった。

もちろん後漢の王朝をひらくにあたっての功臣たちも、新しく節度使に任命された。

これも中央からの強い統制をうけた上での任命であった。

しかし劉知遠、すなわち後漢の高祖は、皇帝たること一年たらず、九四八年の正月には病死してしまったのである。

ときに五十四歳であり、あとをつぐべき子の承結は、まだ十八歳のわかさであった。

劉知遠は、臨終の枕もとに元勲たちを集めて言った。

「呼吸するのも苦しく、言いおきたいことも言えない。ただ年もいかぬ承結のことを頼む。」

そうして息をひきとった。

劉知遠にしてみれば、二代目の地位の不安さが、十分すぎるほどにわかっていたのであろう。

はたして、かれらの心配したとおりになった。

即位した隠帝(劉承祐)のもとで実権をにぎったのは、やはり側近グループであった。

これは後晋の出帝のばあいと同じである。

かって後晋の出帝の側近は、宰相の桑維翰を中央から追いはらった。

そうして隠帝の側近グループも、建国の元勲たちを排除した。

それまで朝廷において宰相であり、あるいは財政をにぎり、あるいは禁軍をひきいた三元勲は、朝まだき宮中から退出するところを、おそわれて暗殺された。

もはや後漢の王朝も、ゆきつくところは前代と同じであった。

高祖が死んで三年たらずののち、元勲のひとり郭威(かくい)は、みずから立って国をうばうのである。

後漢は二代、四年にしてほろびた(九五〇)。

郭威は即位して国号を「周」と称した。これを後周の太祖という。

このとき河東の地(太原)にいたのが、高祖の弟たる劉崇(りゅうすう)であった。

郭威が国をうばったのをうらみ、自立して皇帝を称する(九五一)。

これが、いわゆる「北漢」である。

しかも劉崇は、その勢力を維持するために、契丹に服属を申いれた。

華北を失った契丹は、よろこんて北漢をたすけ、これと連繋(れんけい)してしばしば侵入をくわだてる。

かって華北では、朱全忠(梁)と李克用(晋)が、開封と太原とによって対抗した。

いまや、ふたたび後周と北漢とが、おなじ開封と太原とによって対立する。

中国のほかの地域にも、もちろん諸王朝は依然として存在している。

五代十国の分裂はいよいよはげしくなったかに見える。

しかし実際には、このころから統一への動きがようやくはっきりした姿をとりはじめていたのであった。

それが後周の王朝においてすすめられた。

3 世宗の即位 top

後周の太祖(郭威)がもっとも力をそそいだことは、皇帝の権力を拡大することであり、なかでも禁軍(皇帝に直属する軍隊)の強化であった。

殿前(でんぜん)軍というものをつくる。

これは侍衛軍よりもいっそう皇帝に密着した軍団であった。

これからのちは、この殿前軍を中軸にして禁軍はいよいよ強大となってゆく。

その仕事を中心となってすすめたのが、趙匡胤(ちょうきょういん)であった。

また、これまで禁軍の武器は地方の藩鎖でつくって、年ごとに一定量をおくりとどけていた。

それを太祖は廃止した。禁軍の武器は、いっさい中央でつくることにした。

同時に、地方の藩鎮に属していた熟練工を、中央にあつめた。

地方で武器をつくらせると、領民から必要なもの以上に資材を取りたて、それを藩鎮軍じしんの武備をととのえるために流用する。

いまや、そうしたこともできなくなった。

このようにして太祖の治世三年のあいたに、皇帝の座は、いままでになくしっかりしたものとなる。

太祖は五十一歳で病死したが(九五四)、あとをつぐべき養子の柴栄(さいえい)はすでに三十四歳に達している。

皇后の兄の子にあたり、すぐれた人物であった。

「なにも心配ごとはない」といって、太祖は世を去った。

柴栄は、後周の世宗とよばれた。

わかい皇帝がたったときいて、北淡と契丹とが連合して侵入してきた。

世宗は、ただちにむかえ討とうとする。

まだ先帝の大葬もすんでいないから、といって群臣が反対した。

宰相の馮道(ふうどう)も、反対した。

馮道は、後唐から後晋につかえ、後晋がほろんだのちは、契丹にまねかれ、さらに後漢にもつかえたのち、後周の太徂のもとで宰相をつとめたのである。

世宗にいたっては、馮道にとって十一人目の主君であった。

それまで軍事には関与しなかった馮道も、このときばかりはまっこうから反対した。

しかし世宗は、七十三歳の老宰相の意見をきかなかった。

みずから軍をひきいて北方へむかった。

両軍は高平(山西の南部)でむかいあった。

ところが世宗軍の右翼がやぶれた。

禁軍の将校七十余人が遁走(とんそう)したためであった。

そのとき前線におどりでたのが、殿前軍をひきいた趙匡胤であった。

大いに戦って、敵をやぶる。ついに北漢の兵は敗走した。

勝利ののち、世宗は逃げだした七十余人の将校を集めて、申しわたした。

「汝(なんじ)らは、みな父の代からの宿将であり、兵をもちうることにたくみであった。

しかるに、このたびは風をのぞんで逃げ去っておる。………

汝らは万死するも、まだ天下に謝するに足らない。

膝(ひざ)をまげ、首をのばして、討たれるのを待て。」

はげしい言葉をあびせ、ことごとく斬った。そして、さらに進撃し、北漢の都の太原を包囲した。

この攻略には失敗したが、この戦いのなかに示された果断と厳格は、世宗の皇帝としての地位を、養父の太祖以上に確固たるものにしたのであった。

それまでの皇帝においては、治世のあいだにかならず節度使の反乱があった。

太祖郭威のときでさえ、ひとりの有力な節度使が反乱をおこしている。

しかし世宗の代になっては、ついにひとりとして反乱をおこす節度使はでなかった。

節度使への統制も、いよいよ強くすすめられたのである。

禁軍が充実したことは、いうまでもない。

優秀な武器で装備された禁軍は「士卒の精鋭なこと、近代にくらべるものがない」といわれたほどであった。

しかも強化される過程で、禁軍はただ首都の周辺をまもるだけでなく、藩鎮の領内にも駐屯するようになる。

とくに契丹の侵入に対処するため、黄河から以北の地方に重点的に配置された。

こうして、その方面に多い強大な藩鎮を牽制(けんせい)することになった。

また中央からは、各地に巡検使を派遣している。

これは後唐の代から行われ、巡検使は禁軍の小部隊をひきいて、地方における治安や捕盗の任務にあたった。

世宗の代になると、しきりに巡検使が発せられる。

それも多くは、皇帝の身辺につかえるものが任ぜられた。

したがって巡検使の派遣は、それだけ藩鎖のなかに中央の治安権が浸透(しんとう)し、とりもなおさず皇帝権を拡大することになったのであった。

4 万機の親裁 top

世宗が北方への親征からもどって、しばらくすると、ひとりの役人が言上した。

「陛下がすべて、みずから裁決しようとされるのは、無理でございます。

公正な人をえらんで宰相に任じ、民を愛し民の訴えをよくきく者を地方官に任じ、また財政や刑獄にあかるい者をえらび、陛下は、ただそれを総覧すればよろしいわけであります。君主たるものが臣下の職を行い、至高の位にいながら、臣下がおこなうべき賤事(せんじ)に親しむべきではありません。」 |

このような意見がだされるほど、世宗は万機親裁(ばんきしんさい)の姿勢で統治にのぞんだのである。

もはや馮道のような宰相も死んだ。

これまでの二世皇帝のように、建国の元勲に皇帝権を制約されることはなかった。

これまでの皇帝につかえてきた群臣の目には、とまどうほど世宗が独裁的にうつったのであろう。

しかし世宗は、そうした役人の意見に耳をかそうとはしなかった。

禁軍の強化を大規模におこなったのは、太原の包囲戦から帰京してまもなくのことであったが、募兵に応じて各地からあつまってきた若者を、世宗はみずから試問したという。

世宗は、中原王朝の皇帝こそ、全中国の皇帝となるべきである、という考えを待ちつづけていた。

このころになると、江南に大きな力をふるっている南唐にも、統一の指導権をにぎろうとする動きがでてきた。

南唐を建てた李昪(りべん)は、唐の王室と同姓であることから、その後裔(こうえい)だと称し、はじめの国号の「斉(せい)」を「唐」とあらためたのである。

唐朝の後継者が中国を統一するのは正統であり、使命であるというのが、南唐の皇帝や大臣たちの考えであった。

その実現のために北方の契丹とむすび、中原の王朝を南北から挟撃しようとさえ計画していた。

世宗のころ李昪はすでに他界し、子の李景(りえい=元宗)が立っている。李景は文学に趣味をもち、文化の愛好者であったが、国是を放棄してはいなかった。

世宗にいわせれば、北漢の劉崇(りゅうすう)も天下も併呑(へいどん)しようとの志をいだいているという。

このように統一の動きは表面にあらわれてきている。

その主役を演ずるのは、自分のほかにないと考える世宗であってみれば、「総覧すればよい」などというような統治姿勢はとれるものではなかった。

それにしても全中国を統一するには、国力の充実がなければならない。国力の充実は、たんに武力の強化だけで可能なわけではない。

後周時代には、自営の小農民をおもな対象として、いくつかの政策がうちだされた。自営の小農民こそ、税の主要な担い手であったからである。

すでに太祖(郭威)の代から、不当な税を廃したり、土地を小作農に解放したり、さまざまの施策がとられている。

それを世宗がうけつぎ、さらにおしすすめた。

契丹につれ去られ、逃げかえってきた人びとには、もとの土地に自作農としておちつかせた。耕す者がいなくなった土地には、かわりの農民を住まわせた。

あくまでも、課税の対象とすることができるように、とりはからったのであった。

また、土地に対する課税が不公平であったものも、是正する政策をとった。

課税の額は、どうしても大地主には軽くて、小さな自作農には重くなる。 |

耕作の図・敦煌壁画の模写

|

大地主は、わいろをおくって地方の官憲とむすびついたり、地方の役人になるという形をとったり、隠し田をおくなど、さまざまの手段を駆使して税をのがれようとしていたのであった。

いきおい、税の負担が不公平に重くかかってきた小農民は、土地をすてて流亡するものが多く、それだけ盗賊もまた横行していた。

太祖のときのことであった。

都の開封でさえ盗賊が多く、その長官が住民に協力させて、所在をみつけようとしたが、どうにもたらない。

数千人の禁軍兵の応授をえて、ようやくのことで捕えることができたほどであった。

世宗は「全国の各地に盗賊がすこぶる多いが、つかまえようとしても、なかなか根絶することができぬ」と述懐している。

そこで住民を百戸ごとに「団」というグループにわけ、その中から三人の有力者をえらんで団内の治安の責任をもたせた。

その一方では、群盜のなかから密告者をださせようとして、密告した賊の罪を問わないばかりか、密告された賊の財物の半分をあたえる、などの方策をとった。

群盗を内部から分裂させようというわけである。

それほど群盗は巧妙、かつ迅速に行動するようになっていたのであった。

5 統一への夢 top

中国の仏教史の上で「三武一宗の法難」とよばれる弾圧がある。

武の字のつく三人の皇帝と、それから後周の世宗がおこなった弾圧を、さしたものである。

世宗の改革は、仏教界にものびていった。

世宗のねらいの一つは、憎尼たちを還俗(げんぞく)させて、一般の俗人なみにすることであった。

そもそも僧尼は国家で公認された証(あかし)として、「度牒(どちょう)」というものを持っていなければならない。

僧尼になると、納税や労役などの負担をまぬがれることができるからである。

ところが特権のあることに目をつけて国の公認もうけずに出家する、もぐりの僧尼もたくさんいた。

なかには犯罪人などもいて、寺院は一種の治外法権の場でさえもあった。

もう一つのねらいは、銅をもとめようとしたのである。

民間でいちばん多量の銅をつかっているのは、仏像をはじめとして多くの銅製の仏具をもっている寺院であった。

この銅を国に回収して、銅銭の材料にまわそうとした。

唐代に両税法が施行されて以来、鋼銭がいつも不足がちてあったが、それを解消しようとしたのであった。

弾圧の結果、二十三万人あまりいたと考えられる僧尼は、六万余人だけが僧尼としてとどまることをゆるされただけで、およそ四分の三は還俗(げんぞく)を命ぜられた。

また、三万三千あまりあった寺院のうち、存続を認められたのはわずか二千六百九十四寺であったから、九割以上が廃棄されたのであった。

廃棄された寺院に安置してあった仏像をはじめ、銅の器物は、すべて国に没収された。

しかし弾圧といっても、仏教そのものを否定し、僧尼や、さらに信者の生命をおびやかすものではない。

ローマの帝政期や、日本におけるキリスト教弾圧のようなものとは、かなりちがっていた。

信者はなんの罪にも問われたわけではなく、迫害をうけたわけでもなかった。

このように不徹底な弾圧ではあったにしても、仏像の破壊に対して、群臣はいたく恐れの気持ちをいだいていた。

しかし世宗は言った。

「仏像が、そのまま仏なのではない。仏像は仏像にすぎぬではないか。」

こうして、あくまで弾圧を強行したのである。

たとえば、大悲寺という寺に、霊験すこぶるあらたかとの評判がたかい巨大な仏像があった。

破壊を命じたところ、だれも仏像に近づこうとしない。

そこで世宗はその寺にゆき、みずからの手で仏像の顔や胸に斧(おの)を打ちつけた。

かたわらにいた者は、おそれおののいているだけであった。

しかし仏教の弾圧は、世宗の強引さなどという、個人的な性情だけで説明できることではない。

世宗のころになれば、大規模な弾圧をおこなうことができるほど、皇帝権が強化されていたからであった。

太祖(郭威)にしても、都のなかだけという小規模な形で弾圧を行っている。

世宗はそれをうけついで大規模に実施したのであった。

回収した仏像などは、予定どおり銅銭の材料にした。

このとき鋳造された「周通元宝」は、ひろく唐代に流通していた「開元通宝」に似て、じゅうぶん流通に耐えるものであった。

それまで中原の王朝で鋳造した銅銭は粗悪で、流通にたえなかったのである。」

こうした一連の政策によって、世宗の代にはたしかにこれまでになく、国力は充実した。

節度使(せつどし)の力も弱められた。

世宗が全中国を統一しようと意欲をもやしたのも、当然であった。

それは、大規模な都づくりにもあらわれていた。

都の開封(かいふう)は、大運河を通じて長江の流域とむすぶとともに、北方に兵員や物資を輸送するのにも、きわめて好位置にあった。

そこで後梁の太祖(朱全忠)が都にして以来、急速に発展してきたのである。

もはや唐の都の長安のごときは、開封にくらべれば、あまりに奥地に位置しすぎており、重要性を失っていた。

かくて開封の都には、思いきった区画整理かほどこされた。道路は拡張され、すでに存在していた二重の城壁の外側に、もうひとつ城壁がめぐらされた。それは、城外にあふれていた住民を包みこむためであった。

もちろんこの都づくりは、住民にも大きな影響をあたえたから、反対の声も多かった。しかし世宗は言った。

「非難する言葉があれば、朕(ちん)みずから矢面(やおもて)に立とう。

将来かならずこれによって住みよくなるのだ。」

おそらく世宗は、開封を後周の都としてだけでなく、全中国の首都としてふさわしくなければならない、と考えていたのであろう。

大規模な都づくりは、明らかに統一への志向のあらわれであった。

都づくりと関連して、都を中心に、いくつかの水路の整備と開発もすすめている。

それは政治と経済の中心としての性格をもたせると同時に、統一の戦いのため、兵員と物資の輸送に活用しようとしたものであった。

統一のための戦いのおもな目標は、北の契丹と南の南唐にあった。 |

|

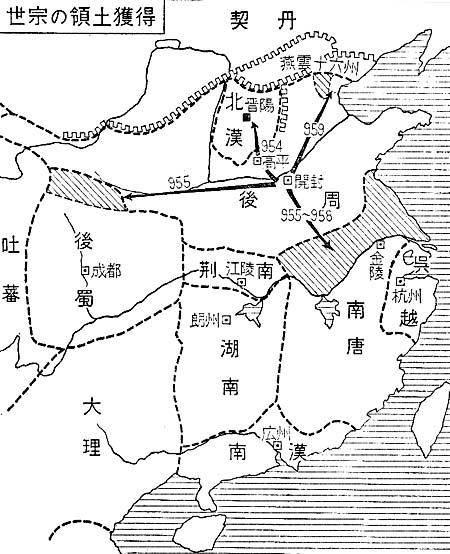

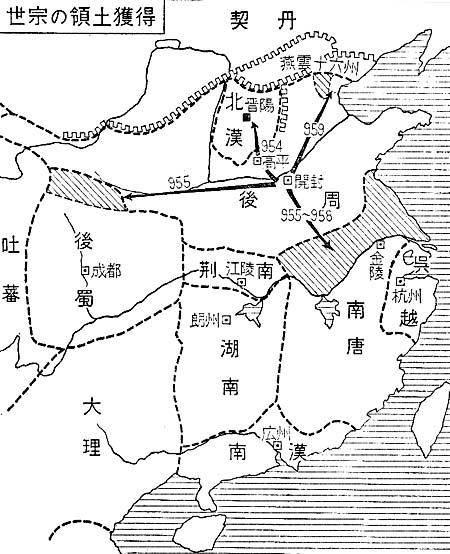

四川の後蜀を攻めて四つの州をうばったあと、つぎは南唐に主力がそそがれる。

南唐との戦いは二年半ちかくつづき、その間に世宗は三たび親征した。

戦いは後周の勝利に終わり、長江以北の淮南(わいなん)地区十四州の割譲をうけた。

また南唐の李景(りけい)は皇帝と袮することをやめ、年号も後周のものを用いるなど、後周が宗主国となり、南唐は臣属的な立場をとることになった。

しかし、ついに後周は南唐を征服することはできなかった。

この戦いの間に、契丹と北漢の侵入がはげしくなり、南北両面に戦線を拡大するには、後周の力はまだ不足だったのである。

それにしても、この戦いは南唐の国力を急速に弱め、やがて北宋による征服への道をひらくことになった。

南唐との戦いから帰京して一年ほどで、世宗は燕州(えんしゅう)十六州の奪回を目ざし、北伐を敢行する。

中国の側から契丹に対して戦いを主導的にすすめる皇帝が、ここにはじめてあらわれた。中国の南部は河川や湖沼が多く、物資の輸送や旅行には、船が便利である。

これに対して北方は水にめぐまれず、馬を利用するのが便利である。

そこで「南船北馬」などといわれた。

しかし世宗は、この常識をやぶって北伐をすすめた。

南唐戦の経験で建設した水軍を大いに活用し、主力軍全都ちかくの黄河から、いまの天津(てんしん)付近に達する運河を北上させた。

こうして契丹の裏をかき、燕雲十六州の中心たる幽州(ゆうしゅう=いまの北京)にいま一歩のところまでせまった。

そのとき世宗は病気にかかったのである。

いそいで帰京したが、まだ四十歳にならぬ若さで、ついに他界した。

のちの講談師は、つぎのように述べている。

「皇天、もし数年の寿をかさば、坐して中原を太平ならしめん。」

そして五代の諸帝のうち、世宗が第一、後唐の明宗が第二、と指謫する。

あるとき世宗は、家臣にむかって言った。

「はじめの十年間で統一し、つぎの十年間で民の生活を安定させ、さらに十年間で太平の世をつくろう。」

世宗の在位はわずか五年半、すべて中道で挫折した。

しかも、この短い在位の間に五回の親征を行い、その治世は、積極と果断と、きびしさでつらぬかれた。

挫折したとはいえ、統一と新しい国づくりのレールはすでにしかれたのである。

top

**************************************** |