|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13

2 武人の天下

1 分裂の時代 top

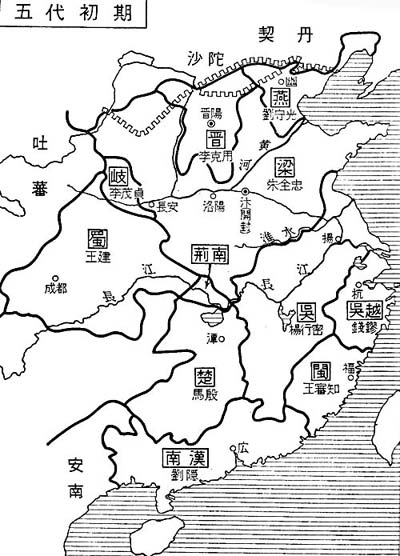

朱合忠が唐の天下をうばって「後梁」を建国したころ、各地にいた節度使のうちで強大なものは、それぞれ自立の道をあゆんでいた。

節度使の数はたくさんあったが、強いものは弱いものをほろぼしたり、あるいは服従させたりして、その支配する領域をひろげていたのである。

だから節度使のなかには、主君となったものもいれば、その家臣となったものもいた。

朱全忠にしてもそうしたものの一つにすぎなかった。

さて朱全忠が皇帝を称すると、各地の強大な節度使は、これに臣従しようとはしない。

各々独立の政権をつくりあげた。

汴(べん)州(開封)に都をおいた朱全忠の支配も、せいぜい黄河の中流から下流域までにしか及ばない。

領域をひろげようとして、隣接する独立の政権とたたかっては敗れるありさまであった。

そこで朱全忠は言った。

「わが部下は、どいつもこいつも豚や犬どもだ。」

この言葉とて、勢力をひろげようとしては厚い壁につきあたり、部下になげつけた憤懣(ふんまん)のあらわれであった。

中国は、またも分裂の時代へはいったのである。

竜あらそい虎だたかうこと、幾春秋

五代の 梁 唐 晋 漢 周、

興廃は風燈明滅のうち、

君かわり国かわること、伝郵のごとし |

のち(宋代)の講談師は、半世紀にあまる分裂を、このように表現した。

|

|

ここにいわれるように、その間における王朝の興亡は、まことに目まぐるしいものがあった。

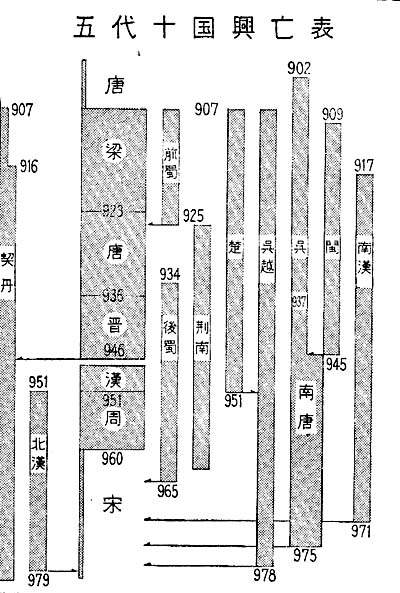

いわゆる中原だけをみても、朱全忠の後梁にはじまって、後唐、後晋、後漢、後周と、五つの王朝が興亡する。

しかも五つの王朝に十三人の皇帝が立ったうち、その地位にあったまま生涯をまっとうした者は、わずか五人にすぎない。

そのほかの皇帝は、あるいは殺され、あるいは敗死し、あるいは力ずくで譲位させられる、というありさまであった。

各地の節度使も次々に自立し、あるいは王を、あるいは皇帝を袮する。唐朝がつづいていた限りは、さすがに皇帝と袮することは遠慮していたものの、朱全忠のような男が皇帝になったのであるから、もはや誰はばかる必要もない。

朱全忠につづいて、蜀(しょく=四川)の王建が皇帝を袮した。この国が、いわゆる前蜀である。

この地方は古くから唐室と関係がふかかった。

安録山(あんろくさん)の乱のときには玄宗が、黄巣の乱のときには僖宗が、この地におもむいた。

王建も、はじめは唐朝を復興しようとして、各地の勢力によびかけた。

しかし、だれも応じないので、自立したものである。

そもそも蜀の地は、きわめて物質がゆたかであった。

その都たる成都の住民のなかには、自分たちの食べる米が、稲からとれるということを知らない者もいたという。

それほどまでに成都では、農村と隔絶された都市生活がいとなまれていたのであった。

王建が建てた前蜀は、その二代目のとき、中原の後唐(こうとう)にほろばされる。

豊かな物質と、めずらしい特産に目をつけられたためであった。

やがて同じ地には、後蜀が建てられた。

そして前蜀と後蜀の両朝をつうじて、印刷術が発達し、成都は書物の出版の中心となっていた。

さて蜀の東北では、鳳翔(ほうしょう)によって李茂貞(りもてい)が立つ。

蜀から長江をくだれば、馬殷(ばいん)が「楚(そ)」国を、楊行密か「呉」国を、また銭鏐(せんりゅう)が「呉越」国を、玉審知が「閔(びん)」国を建てた。

いずれも強大な節度使が、それぞれ自立したものである。

なお「呉」国は、のちに王位を徐氏にうばわれて「南唐」となる。

南方の王朝としては、もっとも強力であった。

塩も、茶も、主産地は南方であった。

製塩は、呉越と呉(のち南唐)で、さかんである。

北方にも塩池はあったが、どうしても不足がちであったから、中原の王朝は、これらの国から買い入れねばならなかった。

茶も同様であり、とくに南唐には、官営の製茶場が三十八ヵ所もあったという。

世に「五代十国」というが、中原の王朝のほかに十国が独立したのも、それぞれ基盤があったわけである。

2 梁から唐へ top

朱全忠の「後梁」にとって、もっとも恐るべき強敵は、やはり李克用(りこくよう)であった。

李克用は、晋陽(いまの太原)によって晋王を称している。

朱全忠の帝位には、まっこうから反対し、これに同調する節度使もすくなくなかった。

ところで朱全忠も、李克用も、ほかの節度使たちも、実子のほかに仮子(かし)というものをつくっていた。

かれらにとって、いちばん頼りになるものは、親子の血縁にちがいない。

しかし実子となれば、その数は限られてしまう。

そこで唐末から五代にかけて、有力な節度使たちは、部下のなかから有能なものをえらんで、父子の関係をむすぶようになった。

血のつながりのない父子のむすびつきであるから、一般に仮父子とよばれている。

仮子は、一人や二人をおいたのではない。

前蜀の王建などは、百二十人もの仮子をおいていた。

これほどの数になれに、有能な部下はほとんど仮子ということになろう。

節度使にしてみれば、たとえ長男にしろ、自分をたすけて活躍できるようになるには、すくなくとも二十年ぐらいは待たなければならない。

そのために仮子をつくって、勢力のささえとした。

仮父と仮子との年齢のちがいも四つ、五つ、なかには一つなどということさえあった。

多数おかれたことや、年齢の接近などからわかるように、仮子は養子ではなかった。

仮父の家の相続権はない。仮父が皇帝となっても、帝位の継承権はなかった。

いわば仮子は、主君たる節度使と部下との間を、いっそう緊密にしようとしてあらわれた主従関係の変形であった。

そこから、ときとして深刻な問題がおこってくる。

朱全忠は皇帝(太祖)となってから、実子よりも、仮子の朱友文のほうに目をかけた。

というのも、朱友文の妻がたいへん美人で、これを朱全忠はつねに侍(はべ)らせていたのである。

ついに実子の朱友珪(けい)は、父と朱友文を殺して位をうばった。しかし朱友珪も弟の朱友貞に殺されてしまう。

朱全忠は皇帝たること五年であった。

いっぽう李克用は、朱全忠にさきだって死んでいる(九〇八)。

そのあとをついで晋王となったのは、実子の李存勗(りそんきょく)であった。

ところが仮子の数名が、李克用の弟で軍民いっさいの実権をにぎっていた李克寧のもとにあつまる。

これをかついで反乱をおこした。

この反乱はしずめられたけれども、仮子というものの性格を、はっきりと示した。

仮父と仮子とは、主君と部下との、まったく個人的なむすびつきにすぎない。

仮父が権力をにぎっていればこそ、仮子たちは要職や地位があたえられるのである。

ところが、ひとたび仮父が死んでしまうと、仮父の実子と仮子とのあいだには、何の関係もない。

私的な関係によるむすびつかは、このようなもろさを持っていた。

さて李存勗は仮子の反乱をおざえたのち、ちゃくちゃくと地盤をかためる。

そこにおこったのは、後梁の帝室の内紛であった。

後梁は、はやくも内部からくずれはじめた。

後梁と晋と、たたかうこと十年あまり、ついに晋が勝利をおさめた。

李存勗は開封にのりこんで後梁をほろぼす。

ときに九二三年であった。

いまや晋も、中原に君臨する王朝である。

国号も「後漢」と袮した。

その姓が李氏で、かって唐朝からたまわったものだったからである。

都も、唐朝の東都であった洛陽にうつした。

李存勗を、後唐の荘宗という。

ところが洛陽に都をうつしたことは、荘宗の失敗であった。

洛陽はふるい都にはちがいなかったが、すでに経済の中心は開封にうつってしまっている。

都市としての価値では、けるかに開封には及ばなくなっていた。

まして当代は、戦乱の世である。強力な軍隊を維持しなければならない。

軍隊といっても傭兵であるから費用はかかるし、待遇もよくしなければならない。

そのためには経済の中心にいる必要があった。

破局は、まもなくおそってきた。

荘宗は天下をとると、気がゆるんだ。政治もおろそかになった。

軍隊に対する給与も、とどこおりがちになった。

不平がつのった将兵は、ついに反乱をおこす。

そのとき反乱軍にまつりあげられたのが、李克用の仮子てあった李嗣源(りいげん)である。

李嗣源のひきいた軍は、いちはやく開封を占領した。たちまちにして戦局は決した。

皇帝たること三年にして、荘宗は陣中で殺された(九二六)。

代って帝位についたのが、李嗣源であった。これを明宗という。

李克用の部下であり、仮子であったが、後唐の李氏とは血のつながりのない者が、あとをついだのである。

3 節度使の力 top

皇帝や王を袮した者にしても、一般の節度使にしても、何よりも求めなければならなかったものは、兵力であった。

募兵だけでは、まにあわない場合も出てくる。

唐代の中期に、民衆の抵抗によって廃止されたはずの徴兵が、ふたたび実施されたりもした。

いまの北京にあたる幽(ゆう)州を中心に、勢力をふるったのが、劉仁恭である。

そこでは領内の十五歳から七十歳までの男子すべてを徴兵し、そのため村には男子の姿はみられなくなった、と記録ざれている。

そのうえ徴兵した二十万人の兵士に強制して、「定覇都(ていはと)」という三字を顔に入墨(いれずみ)した。

定覇都とは、羂権を決定づける部隊ということである。

入墨したのは、逃亡をふせぎ、たとえ逃亡してもすぐ見つけだせるためであった。

また支配層にも、一心に主君に仕えるという意味の「一心事主」の四字を入墨した。

これは人目につかないように、腕にした。

入墨の場所にしても、役人などの支配層と民衆とでは区別したのであった。

兵士の入墨といえば、朱令忠も強制して逃亡をふせいでいる。

しかし一般に節度使の軍団兵は、待遇に敏感な傭兵であった。

そこで節度使は、この点をいつも考慮しておかなければならなかったのである。

後唐の明宗が「死んだのち、その子の閔(びん)帝があとをついだが、明宗の養子で鳳翔(長安の西)の節度使であった李從珂(じょうか)が、帝位をねらって兵をあげた。

そのとき、成功のあかつきには兵士に厚い褒賞をあたえることを約束した。

しかし、帝位について、褒賞が約束より下まわった。兵士たちは言った。

「菩薩(ぼさつ)をのぞき、一条の鉄(てつ)をたすけた。」

殺された閔帝の幼名が、小菩薩であった。一条の鉄とは、李從珂をさしている。

我々の功績を認めよ、というのであり、この謡言(ようげん)には褒賞に不満な兵士たちの、李従珂に対する示威がふくまれていた。

こういう次第であったから、節度使は兵士たちの待遇をよくしないわけにはいかない。

都合のよいことに、節度使は徴税など、大幅の権限をもっていた。

そこで領民からはげしい取りたてをする。

兵士たちの待遇をよくするばかりでなく、同時に私腹をも肥やした。

貪欲(どんよく)な節度使の例は数えきれないほどである。

趙在礼(ちょうざいれい)は、後唐から後晋にかけて、十あまりの節度使を歴任したが、不法の収奪がはげしかった。

これに苦しめられた領民が、ほかに転任ときまったとき、大いによろこんで「眼中の釘がぬける思いだ」と言い合った。

これを耳にした趙在礼は激怒し、さらに一年、その藩鎮に留任することを中央に願いでた。

ゆるされると、「抜釘銭(ばっていせん)」と名づけてすべての人から一千文ずつを取りたて、自分のふところに入れている。

また劉銖(りゅうしゅ)という節度使は、国法をまもらず、かってに刑罰を加えていた。

役人と民間人とをとわず、すこしでも過失があると、しばって押したおしたまま数百歩をひきずる、という刑を加えた。

笞(むち)で打つときは、刑の執行人に二本の笞をもたせ、これを、喜びが二倍になるというので、「合歓杖(ごうかんじょう)」とよんだ。

さらに受刑者の年齢だけ打ちすえては「随年杖(ずいねんじょう)」といった。

その一方で私腹を肥やし、そのころきわめて高価だった塩を、数棟の倉庫にたくわえていた。

やがて、あまりの悪政のために中央に呼びもどされることになった。

いざ離任の日がくると、この塩に糞などをまぜて井戸に投げこみ、表面を平らにして、わからないようにしてしまった。

都にも持ちかえれず、といって後任者の手にわたったり、中央に没収されてしまうのがしゃくで、こうしたのであった。

また乞食からも税を取りたてる者がいた。

死んだ家族を城外の墓地に埋葬しようとすると、通過税を払わなければ城門を通さない人物もいた。

節度使はひとつの藩鎮に、平均すれば三年前後の短い期間しか在任しない。

そこで在地にしっかり根をおろす統治姿勢に欠けていた。

しかも大幅の権限をもっていたから、これをフルに活用し、また武力にものをいわせて、できるだけ私腹を肥やそうとしたのであった。

いってみれば、食い逃げ的な統治をしがちであった。

それにしても節度使は、つよい権力をにぎっていた。

その権力の基盤となったのは、牙軍(がぐん)とよばれた傭兵的な軍団である。

節度使は牙軍の幹部に、自分と主従関係をむすんでいる武人を任じて、軍事力を掌握した。

また徴税や治安など、領内を統治するについての重要な役目をもたせていった。

唐代とちがって、地方の統治権をにぎるのは、貴族や文官ではない。

節度使と私的にむすばれた武人たちであった。

領内の商業や交通や、さらに軍事における要地には、小部隊をひきいた「鎮将(ちんしょう)」というものがおかれ、これが、領民を支配する末端の機関となった。

文官の県令(県の長官)は存在はしたが、もはや統治の実権を失ってしまい、県令といえば、権力なき無能者の代名詞にさえなっていた。

また州(県の上の行政区画)の長官たる刺史(しし)の地位からも文官は追放されて、武人にかわられてしまった。

このようにして節度使は、自分の領内を武力でかため、しかも要所には私的な関係をむすんだ部下を配していったのである。

そして私的なむすびつきのうち、もっとも強いものが血縁によるものであり、血縁のない有力な部下とは、仮父子という特殊な関係をつくったのであった。 |

五代の武人

|

4 明宗と馮道(ふうどう)

top

後唐の荘宗の後宮には、千人あまりの宮女がいた。

しかし明宗は、即位するとすぐ、宮女を十分の一にへらしたばかりか、宮中のしきたりにくわしい年配のものだけを残し、若い者は後宮をさがらせた。

新皇帝として、きびしい統治の姿勢を群臣に示したのであった。

このころから、分権的な五代のなかで、皇帝権を強化しようとする試みがあらわれてくる。

支配の強化といえば、それまでは私的な主従の結びつきを軸にしていた。

しかし、それまでさかんにみられた仮父子の関係は、この明宗を最後にして姿を消してしまう。

明宗はわずか五名ていどという小人数の仮子をおいたにすぎなかった。

しかも、そのうち三名は鳳翔(ほうしよう)の独立勢力たる李茂貞(りもてい)の子どもたちであった。

つまり明宗が手足として働かせるというよりも、懐柔(かいじゅう)のための処置という色あいかつよかった。

仮父子の関係がこのように小規模となり、もはや仮父子のようなむすびつきは、主従の関係においても変形のもの、と見られてきたのである。

皇帝権をつよめるにしても、そのような関係には頼らない、まともな方向で、新しい国づくりをめざすようになっていった。

まず、皇帝の直属軍として、禁軍を充実することがはかられた。

それは「侍衙(じえい)軍」とよばれ、騎兵隊と歩兵隊とから成っていた。

禁車の整備は、明宗によって口火をきられたのである。

禁軍をつよくして、節度使の力をよわめる。

そうすれば藩鎮の機構に、中央からくさびを打ちこみ、その体制をじょじょに解体してゆくことができるであろう。

さらに明宗は、節度使の幹部たる「元従(げんじゅう)」という集団に目をつけた。

これは、節度使が転任するようなときには、いつも従ってゆく人たちである。

だから節度使との主従のむすびつきは、もっとも固い。

いわば節度使の勢力の中核をなすものであった。

明宗は、この「元従」の名を中央に報告させることにしたのである。

その名を知り、その内容をつかんで、節度使を制禦(せいぎょ)しようとはかったのであった。

明宗は帝位についたとき、すでに六十の坂をこえ、その治世も八年間にすぎなかった。

それでいて五代十国の君主のうち、もっとも治績をあげた一人であった。

節度使の力をたくみにおさえて、しかも波乱をおこさず、その治世のもとにおいて、後唐の天下はおだやかであった。

この名君をたすけたのが、宰相の馮道(ふうどう)である。

馮道はすこぶる有能な官僚であった。文筆にすぐれ、品行も正しい。

まだ晋王であったころの荘宗につかえ、その才能と人物をひろく認められた。

これを知っていた明宗が、みずからの発意によって宰相に任じたのである。

ときに即位の翌年(九二七)、馮道は四十六歳であった。

武人あがりの老皇帝は民政について、よく馮道の意見をきいた。

もちろん馮道は文官である。

軍事のことには関与できない。

しかし、そこにこそ文官たるものの役目があった。

世は武人の天下であり、武人におさえられているものの、その限りにおいて文官は、いささかでも善政がほどこされるように、つとめるほかはなかった。

明宗がたずねる。

「ことしは豊作である。人民はすくわれているだろうな。」

すると馮道はこたえる。

「農家というものは、凶作ですと穀物の値段があがりすぎて餓死します。

豊作ですと穀物の値段がさがりすぎて傷つきます。

豊凶、ともにみな病(やまい)するのが、農家というものでございます。

人主たるもの、この点よく心得ておかねばなりません。」

こうして七年、明宗は死んだ。

その子の閔帝(びんてい)があとをついだ。

馮道は、依然として宰相であった。

ところが、たちまちにして反乱がおこった。

さきのように明帝の養子で、大きな勢力をもっていた李從珂(りじゅうか)が、兵をあげたのである。

帝位にあること四ヵ月で、閔帝は都を追われた。

このとき馮道は、宰相でありながら、何の動きもしめさなかった。帝位のあらそいを静観していた。

昔孟子は「社稷(しゃしょく)は重く、君は軽い」と述べている。

馮道にとって大事なものは、社稷(国家)である。主君は、ただ奉ずればよい。

やがて李從珂が到着すると、ただちにこれをむかえる準備を命じた。

そのとき、馮道は言った。

「事はまさに実を務むべし。」

なにごとも現実を見なければならない。現実のうごくままに、つとめてゆく。

それが馮道の生きかたなのであった。

こののちも馮道は、王朝がかわるたびに、新しい王朝につかえて宰相となる。

その臣事した皇帝は、じつに十一人にもおよんだ。

それで後世から節操がないと非難もされるのだが、武人の天下に生きぬいた官僚の典型たるべき人物ではあった。

李従珂が皇帝となったとき、明宗のむすめをめとった河東の節度使、石敬塘(せきけいとう)が大きな勢力をもっていた。

いきおい、この二つの勢力は対立した。

このころ北方の契丹は、太宗のもとに民族として結集をとげ、国勢いよいよさかんで、モンゴル高原を征服し、中原に南下する機をうかがっていた。

石敬塘は契丹に服属することによって、その援兵をうけることに成功した。

これに勢いをえた石敬塘は、洛陽に攻め入り、李従珂を倒して、「後晋王朝」を立てた。

top

**************************************** |