|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

13

9 草原の英雄

1 モンゴルの勇者 top

よく晴れた日であった。いつものように、エスゲイは、ひとりで鷹狩りに出かけた。

オノン川のほとりまでゆくと、むこうから一団の人々が来る。メルキト国の人々であった。

メルキトのチレドという若者が、嫁をもらって連れてゆくところなのであった。

さぐって見ると、顔かたちのすぐれた、うつくしい女である。エスゲイは、たちまちわが家に走りかえった。

エスゲイは、兄と弟とを連れてきた。そしてチレドの行列を追った。

チレドはおそれた。

足のはやい黄馬(きうま)にまたがり、むちうちながら丘をこえて、身をかくした。

そのうしろから、三人はつづいて追った。女は車に乗っている。

チレドは山のはしをひとめぐりして、車のところへもどってきたところに、三人が行きついた。

チレドは馬にひとむちあてて、オノン川をさかのぼって走り去った。

そのうしろから、三人は追った。

七つの丘をこえるまで走ったが、追いつけず、ひきかえして、ホエルンの車をおさえた。

エスゲイは馬の手綱(たずな)をひき、兄と弟とが前後をまもった。

このようにして、エスゲイは、その妻のホエルンをむかえたのであった。

エスゲイは、バアトル(勇者)という称をもち、その称のとおりに、モンゴルの国(ウルス)の勇猛なる部長であった。

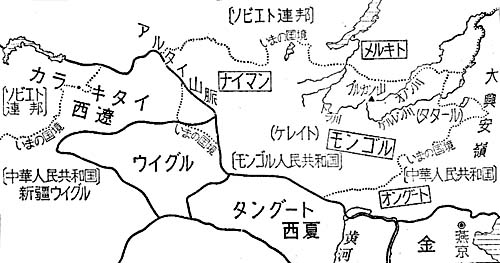

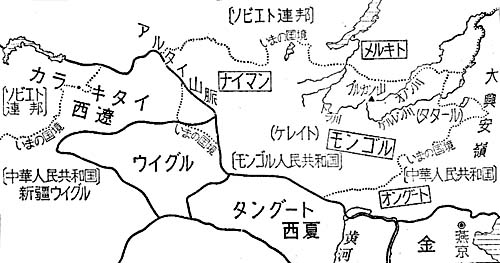

ただし、このころのモンゴルの国は、後世のように大きな勢力ではない。

いまのモンゴリア高原の東北、オノン川とケルレン川の源のあたりに本拠をすえて、遊牧の生活をいとなんている部族にすぎなかった。

ひろい高原には、さらに大きな勢力がいくつもあった。

モンゴルの東方には、タタールの国がある。南西にはケレイトの国がある。

また北方にはメルキトの国がある。

そして西方にはトルコ系のナイマンの大国があった。

ときに十二世紀のなかばである。そのころ中国の北部を支配していたのは、金(きん)の帝国であった。

金は、モンゴリア高原をおさえるために、もっとも東方にあったタタールの国とむすんだ。 |

|

そのために深刻な打撃をこうむったのが、おりから勢力をのばしつつあったモンゴルの国であった。

モンゴルの人々は、自分たちの牧地をまもるためには、まずタタールと戦わなければならなかった。

戦って勝つためには、強力な組織をもたねばならない。

ここに、モンゴルは部族の統一をなしとげた。

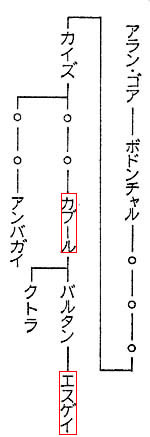

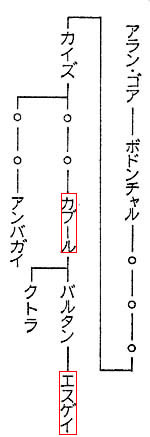

そして、全モンゴルの人々を率いたのが、カブールであった。

エスゲイの祖父にあたる。

カブールは、モンゴルにおける最初のカン(汗)となった。

カン、もしくはハガン(可汗)とは、君長のことである。

カブールについては、その指名によって、アンバガイが二代目のカンとなった。

ところがアンパガイは、タタールの謀略によって捕えられ、金の皇帝のもとに送られて非業の最期をとげた。

エスゲイが、妻のホエルンをえたのは、そのころであった。

三代目のカンとなったのは、クトラである。

カンとなるや、クトラは、モンゴルの民をひきいて、タタールのところに出馬した。戦うこと十三たび、しかしアンバガイのあだをかえし、うらみをむくいることはできなかった。

グトラそのひとも、戦陣のなかで世を去った。

エスゲイもまた、有力な部将のひとりとして、しばしば出征した。

ある年のこと、エスゲイは大いにタタールの軍をやぶり、その将軍テムジンをとりこにした。いさましく凱旋してくると、わが家では妻のホエルンが、はじめての男の子をあげた。

生まれるとき、その右の手に小石のような血のかたまりをにぎっていた、という。

よろこんだエスゲイは、敵将の名にちなんで、テムジンと名づけた。

テムジンの生まれた年がいつであったか、正確なところはわからない。

あるいは一一六二年といい、あるいは一一六八年という。

いずれにせよ、十二世紀のなかば過ぎ、金の国では、世宗の大定(たいてい)年間、わが国では平安末期、平清盛が政権をにぎったころのことである。`

モンゴルの国の数ある氏族のなかで、カブールの系統はキャン(あるいは複数にてキャト)氏を袮した。アンバガイの系統は、タイチウト氏を袮した。

さればエスゲイこそは、キャンの嫡流(ちゃくりゅう)であり、モンゴルの人々のなかで、もっとも由緒ただしい出身であった。 |

|

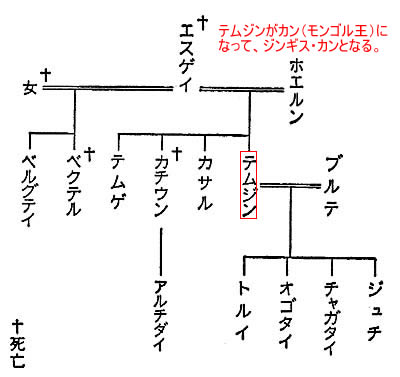

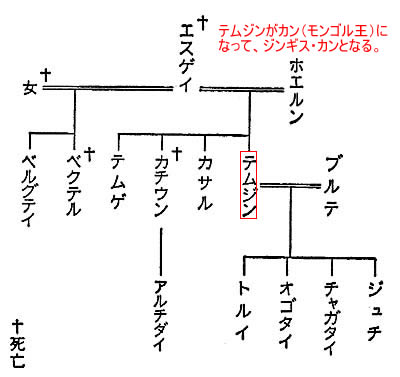

やがてエスゲイとホエルンとの間には、テムジンについで、三人の男の子と、ひとりの女の子が、次々に生まれた。

べつの母親からも二人の男の子が生まれた。

そうして八年の月日が流れた。テムジンは九歳(かぞえ年、以下も同じ)となった。

エスゲイは、テムジンのために嫁をみつけてやろうと、オンギラトの国へ連れていった。

そこは母なるホエルンの生まれ故郷でもあるし、以前からキャン氏の人々はオンギラトの国から妻をむかえる風習になっていたのであった。

オッギラトで柚、デイ・セチェン(セチェン=長者)に会った。ディは、テムジンを見て言った。

「目に火あり、面に光ある子供だね。わたしの娘はまだ小さいが、まあ、見てくれ。」

デイ・セチェッの娘も「面に光あり、目に火ある」美しい子であった。

歳はテムジンより一つ上で、名はボルテと言った。

ひと晩とまって、あくる朝、エスゲイは娘を所望した。

そしてテムジンとの婚約はととのった。

デイの希望で、テムジンをあずけてゆくことになった。

「この子は犬をこわがるのだ。どうか、犬におどろかぬように、してくれよ。」

テムジンを置いての帰りみち、エスゲイはひろびろとした草原のまんなかで、タタールの人々が酒もりをひらいているのに行きあった。

こうしたとき、かれらの風習では、ともに飲み食いするのが礼儀である。

のども加わいていたのでエスゲイは馬をおりて、酒もりにくわわった。

タタールの人々は、かれと知った、「キャンのエスゲイだぞ。」

タタールにとっても、エスゲイは仇敵(きゅうてき)である。

酒のなかに毒をいれて飲ませた。

タタールとわかれて、家に帰りつくまで三泊をかさねたが、しだいに容態が悪くなった。

ついに死期をさとったエスゲイは「胸が苦しい」と訴えつつ、テムジンを連れもどすことを遺言して、息をひきとったのであった。

2 蒼い狼の子孫 top

エスゲイに死なれて、テムジンたちの境遇は一変した。

それまでエスゲイにしたがっていたタイチウト氏の人々が、テムジン一家をすてて、去ってしまったのである。

エスゲイのもとにいた部衆も、タイチウトを追って移動した。

たちまちにして、一家は窮乏のどんぞこにおちいってしまった。

それでも、ホエルンは男まさりに生まれたので、おさない子供を養うに、しっかりと裾(すそ)をからげて、帯しめて、オノンの川を上へ下へと走りまわり、木の実をひろって、草の根をほって、昼夜の糧(かて)とした。

子供たちもまた、母を養おうと話しあって、オノンの岸べにすわっては、片目や、かたわの魚をつった。

あみを結んでは、小魚をすくった。

モンゴリアのように、乾燥した草原に住む人々は、農耕をいとなむことはできない。

そこで、馬や羊のような家畜をやしない、それらの家畜が食べる草をもとめて、あちこちに住居を移動しながら、生活をつづけてゆく。

すなわち遊牧の生活である。

家畜の群れが大きく、ひろい牧地を占めて、また召使の人の数が多ければ多いほど、その家は勢力がつよい、ということになろう。

家畜の数もかぎられ、召し使う人もなく、本や草をあさって暮す生活などは、草原の民にとって、もっとも落ちぶれたものに違いない。

しかし、ホエルンも、一家の人々も、心まで落ちぶれていたわけではなかった。

子供たちを前にして、ホエルンはモンゴルの古老がつたえる話を例にひき、いましめとした。 |

モンゴル人の生活

|

むかし、モンゴルにはアラン・ゴア(ゴア=美女)という気高い女性があった。

夫との間に二人の子供を生んだのだが、夫がなくなって後、さらに三人の子供が生まれた。

さきに生まれた二人は、母のことをうたがって、さまざまに言いかわした。

それに気づいて母のアランは、ある春の一日、羊をにながら、五人の子供を並べてすわらせ、矢を一本ずつわたした。

「折ってごらん。」

五人はたちまち折ってしまった。こんどは五本の矢を一つにたばねて、わたした。

「折ってごらん。」

だれも折れなかった。そこで母なるアラン・ゴアは語りはじめた。

「お父さまがなくなってから、三人の子供が生まれました。

だれの子なのかと、疑うのも、もっとものこと。しかし、これには、わけがあるのです。

夜ごとに、ひかる黄色のひとが、家の空窓(そらまど=帳幕の上部に開いている煙り出しの窓)から入ってきて、私のおなかをさすります。

その光は、腹のうちまでとおるほど。

出てゆくときは、日や月の光によって、黄色い犬のように、はって出るのです。

こうしてみれば、この三人の子供は、天の光によって生まれたのですよ。

天の御子(みこ)なのですよ。かるはずみなことを言っては、なりません。」

そうしてアラン・ゴアは、五人の子供に教えをたれて、言うのだった。

「みんな、五人とも、ひとつの腹から生まれたのだよ。あたかも五本の矢のようなもの。

ひとりひとりでいるならば、一本ずつの矢のように、たやすく折られよう。

束ねた矢のように、何ごともいっしょに力を合わせてゆけば、だれにもたやすく破られることはありますまい。」

この光によって生まれた三人の兄弟のうち、末のボドンチャルが、テムジンたちの先祖なのであった。

カブールも、アンパガイも、クトラも、そしてエスゲイも、みなボドンチャルの子孫なのである。

祖先にまつわる輝かしい伝えは、エスゲイの残された子供たちを、ふるいたたせずにはおかなかった。

さらにモンゴルには、もっと古い伝えもある。

それはモンゴルの発祥を告げる話であった。

「天から命をうけて生まれた蒼(あお)い狼(おおかみ)があった。

白い鹿(しか)を妻とした。大きな湖を渡ってきた。オノン川の源のブルガン山に住みついて」モンゴル全体の先祖となった、という。

してみれば、モンゴルの人々は、蒼い狼の血をうけている。

さればこそ、父たるエスゲイのような勇猛な武将もあらわれたのだ。

テムジンたちは、あらためて白分たちの血にめざめた。 |

3 カンとなって top

いくばくかの月日がすぎた。一家の暮らしも、しだいに立ちなおった。

テムジンは、父が死んで以来、わかれていたボルテをむかえようと、デイ・セチェンのもとにおもむいた。

デイはよろこんで、ボルテをめあわせ、引き出物として、黒い貂(てん)の裘(かわごろも)をおくってくれた。

いまやテムジンは、妻をめとった。なき父の縁故によって、数名の部下もできた。

この上は強力な後援がほしい。そうしたとき、かつてエスゲイが、ケレイトのトオリル・カン(汗)と、アンダの盟約をむすんでいたことを思いおこした。

アンダとは義兄弟のことである。

ケレイトの国は、はやくから西方の文明をとりいれ、トラ川とオルホン川のほとりに、ひろい牧地をもって、強大な勢力をほこっていた。

そのカンのもとへ、テムジンは弟たちをともなって出むく。

ボルテの家からおくられた貂の裘(かわごろも)を持っていった。

トオリルはよろこんで助力を約束した。ここにテムジンは有力な後楯(うしろだて)をえた。

ケレイトから帰ってしばらく、ある朝、空か白(しら)んで黄ばんで明けようとするとき、召使のばあさんが、けたたましい声をあげた。

「起きろ、いそいで起きろ。地がゆれている。どよみ声がきこえてくる。タイチウトだ。」

みんな、あわてて起きた。馬をひき出した。テムジンは、ひとつの馬にのった。

ホエルンも馬にのった。カサルも馬にのった。ほかの弟たちも馬にのった。

部下たちも馬にのった。おさない妹のテムルンは、母のホエルンがふところにだいた。ボルテには馬がなかった。

おしよせてきたのは、メルキトの国の軍勢であった。

むかし、ホエルンをエスゲイに奪われたというので、そのうらみをかえしに攻めてきたのであった。

テムジンたちは、いち早くブルガン山にのぼって、姿をかくし、難をまぬがれた。

しかし、妻のボルテは、車にのって逃げるところを捕えられた。

テムジンは、弟たちをともなって、ケレイトのトオリル・カンのもとに走った。

メルキトの襲撃をかたり、奪われた者たちを救っていただきたい、と訴えた。

トオリルは、ただちに出馬を約束した。

「黒き韶(てん)の裘(かわごろも)の返しとて、すべてのメルキトをうちやぶり、おまえのボルテを取りかえしてやろう。

われは、ここより二万人にて、右の手となって出馬する。

おまえは弟のジャムカに言ってつかわせ。

ジャムカも、二万人をひきいて、左の手となって出馬せよ。」 |

ジャムカも、モンゴルの由緒(ゆいしょ)ある家の出身である。

ジャダラン氏を称していた。

かつてテムジンが十一歳のとき、ともにアンダと言いかわした。

いま強力な族長となったジャムカは、ふるいアンダの誓いによって、テムジンのために出馬した。

モンゴルとケレイトと、四万をこえる大軍が、メルキトを襲った。

そして大いにメルキトを破った。

メルキトの家という家の、ささえを倒すまで突いて、ささえを折るまで突いて、その妻や子を尽きるまで、とりこにした。

すでに夜となっていた。

メルキトの人々は、セレンゲ川にしたがって、夜どおし走って逃げた。

それをテムジンの軍が追いかけた。

テムジンも走りながら、「ボルテ、ボルテ」と呼ばわった。走る車のなかに、ボルテはいた。

声をきいてボルテは、車からとびおりると、走ってテムジンの馬に寄りそった。

月が明るく照っていた。

月の下で、テムジンとボルテは、しっかりと抱きあった。

ボルテはふたたびテムジンのもとにかえった。

メルキトに対する戦勝によって、テムジンの声望はにわかにあがった。

多くの部衆が、それぞれ氏族の長にひきいられて、テムジンのもとに集まった。

しかしテムジンの勢力が大きくなるにつれて、ジャムカとの間はしだいに冷やかになってゆく。

共にむつびあうこと一年半にして、ついに両雄はわかれた。ジャムカにしたがっていた者のなかにも、テムジンのもとに投ずる者が、すくなくなかった。

いまやテムジンの部衆も、数万に達する。

有力な氏族の長たちは、たがいに図りあって、テムジンをカンに推戴(すいたい=なってもらう)した。

「テムジンをカンとしたならば、われらは、あまたの敵に先がけて突っ走り、顔よきおとめや妃(きさき)をば、オルド(宮殿たる帳房)の家に、連れてきて与えよう。

ひろ野の獣を狩るときは、腹を、腿(もも)を、ひとならびに寄せて与えよう。

合戦の日に、その命に違ったならば、われらの暮らしより、妻たちより離れれさせ、われらの黒い頭(かしら)をば、大地の土に捨てて去れ。

太平の日に、その協議を破ったならば、われら男子の暮らしより、また妻子より別れさせ、主なき地に捨てて去れ。」

このように誓いあって、モンゴルの国には久しぶりにカンが生まれ、統一のきざしがつくられたのであった。

ときに一一八九年のことと推定されている。

わが文治五年にあたり、鎌倉時代の初めであって、義経が平泉で死んだのも、この年のことである。

しかしテムジンに服したのは、モンゴルの一部にすぎない。

テムジンにとって宿敵たるタイチウトがあり、すでに対立の度をふかめているジャムカの勢力があった。

4 きびしい軍律 top

やがて東方に戦火があがった。

タタールの一部が金(きん)の支配に反抗して、その討伐をうけたのである。

ケレイトのトオリル・カンも、また動く。

金軍と呼応して、東西からタタールをはさみ討とう、としたのである。

テムジンにとって、タタールは父の、祖先の仇敵であった。うらみをむくいる好機は至った。

テムジンは、トオリルに対して、共同の出兵を申しいれた。

トオリルは応諾し、それから三日目に早くも軍をととのえて、出馬してきた。

トオリルとテムジンの軍は、金軍と力を合わせてタタールの本拠をついた。

タタールの軍は壊滅し、その部衆や家畜は、両者で分けて取りあった。

族長の住居には、銀製の乳母車と、珠(たま)をちりばめた衾(しとね=寝床)があった。

それをテムジンが取ったが、貧しく育ったテムジンにとっては、おどろくべき豪華な調度であった。

ここからタタ―ルの富裕さも、しのばれよう。

金の国でも、両者の戦功をよろこんだ。

トオリルに対しては、ワン(王)の称号を与えた。

これよりトオリルは、ワンカンと称する。

しかしテムジンに与えられたのは、はるかに低いジャウトクリ(百戸の長)という称号であった。

両者のあいだには、まだそれだけの実力の差があったわけである。

ときに一一九六年、テムジンがカンとなってから七年の後であった。

それから、さらに五年たった。ジャムカの声望もいよいよ高い。

鶏(とり)の年(一二〇一)、タイチウトをはじめモンゴルの一部から、草原のさまざまの部族・氏族の頭(かしら)たちは、ジャムカを推戴してカンとした。

ワンカンやテムジンに対抗しようとする勢力が、ここに結集された。

もはや、ひとつの国だけのカンではない。

多くの国から部衆が参加したので、グルカン(あまねきカン)と称した。

これを知ってテムジンは、ワンカンといっしょに出馬した。それは草原の決戦であった。

ジャムカの陣営には、クイチウトも加わっている。

グルカンはジャムカの本営にむかい、テムジンはクイチウトの陣を攻め立てた。

はげしい戦いのさなか、テムジンの頸動脈(けいどうみゃく)を射られ、瀕死の重傷を負った。

しかしテムジンの軍は、大いにタイチウトを破ったのである。

クイチウトは、その同族の果てにいたるまで、灰のごとくに吹き散らされた。

決戦に勝って、その冬をおくり、あくる犬の年(一二〇二)の秋、いよいよテムジンは、タタールの国へ攻めこんだ。

さきにほろぼしたのは、タタールの一部にすぎない。

いまこそ兵力も充実し、うらみかさなるタタールの国を、ほろぼしつくそうというのであった。

攻撃にさきだって、テムジンは軍律をさだめた。

「敵に勝ったなら、財貨のところに立ってはならぬ。勝ってしまえば、財貨はわれらみんなのものだ。われらは分けあうのだぞ。」

そして大いに勝った。

タタールの国の人々は、先祖や父のかたきとばかり、その成人のことごとくが、ほふり尽くされた。

のこった者は、しもべとして一同に分配された。美女の姉妹を、テムジンが取って、妃とした。

ところが軍律にそむいて、かってに馬群や財貨をうばった者がある。

テムジンの叔父や、いとこたちであったが、テムジンはゆるさなかった。

うばったものは、すべて没収した。

モンゴルの国でカン(汗)というのは、ほかの大きな国の国王のように、強い権力をもつ者ではない。

大規模な巻狩りや、戦争のときには、全体の指揮にあたるけれども、すべての行動にわたって、カンの命令が絶対のもの、というわけではなかった。

カンになった者も、カンにしたがう者も、それぞれ独立した氏族の長であり、ほこり高き武将である。

ましてや、テムジンをカンに選んだ武将たちのなかには、テムジンにおとらぬ高い家柄の貴族たちが、すくなくなかった。

おのおの、テムジンと同じように、ほこりをもっていたのである。

しかしテムジンは、ひとたびカンになると、自分の命令には絶対に服従することを要求した。

命令にしたがわぬ者は、遠慮することなく処罰した。

さて、そうなると将軍たちはおもしろくない。

これまでの習わしによって、戦争の指揮官としてカンに選んだのに、テムジンはまるで帝王のようにふるまおうとするではないか。

いわば将軍たちにとっては、族長としての、草原の貴族としての、主性体がおかされる。

それならばむしろテムジンのもとを離れよう、と考えるに至った。こうして、モンゴルの統一は破れた。

不満な将軍たちは、ジャムカのもとに走った。

こうしてジャムカは、いったんテムジンとの決戦に敗れたものの、かえって反対の勢力を結集して、いよいよ強力となった。

テムジンは、すぐれた将軍であった。同時に、すぐれた政治家でもあった。

どういう組織が最後の勝利をかちえるか、よく考えていた。

これまでのカンに与えられていたような権力では、国を統率するには弱い。

カンたる者は、もっと強い権力をもたねばならぬ。

そこで、自分の周囲に、がっちりした親衛隊をつくるとともに、配下の将軍たちをも、完全な部下として支配しようと考えたのである。

そのために、同盟の一角がやぶれようとも、もはやかえりみるところではなかった。

5 覇権をかけて top

ジャムカもまた、すぐれた戦略家である。テムジンを打倒するために、ケレイトの国との同盟をはかった。

まず流言をはなって、テムジンとワンカン(ケレイトのカン)との間を裂いた。

ケレイトの国では、ジャムカの言葉に乗せられて、テムジンを奇襲する計画を立てた。

すでに猪(い)の年(一二〇三)の春であった。

奇襲のことは、これを通報する者があって、いち早く知った。

しかしテムジンには、戦闘の準備がととのっていない。

ケレイトの大軍をむかえて、テムジンは苦戦した。

ようやく敵をしりぞけたものの、のこった兵数は、わずかに二千六百。

テムジンは軍をまとめて、東方にしりぞいた。こうしてその年の夏になった。

テムジンが東方にあって、戦力をたくわえつつあるとき、白いラクダ一頭と、千頭の羊を追いながら旅する隊商に出会った。

はるかに西の国(中央アジア)から来た商人で、貂(てん)や青鼠(りす)を買いもとめるために、東へむかう途中であった。

草原では戦争のたえまもないのに、戦場をぬって西方の商人たちは、交易の利を迫うことにつとめている。

そのたくましさを、テムジンは認めた。

そうして、これら商人たちの力を利用することを、やがて考えるに至るのである。

そうして秋になった。馬は肥えた。兵力もととのった。

おりからケレイトのワンカンは、さきの勝利におごって、黄金の帳幕(柱に黄金をぬったもの)をつくり、酒盛りをひらいていた。これを知ったテムジンは、その不用意につけこんで急襲する策を立てた。

オノン川のほとりから、モンゴルの軍は、夜な夜な、夜どおし進んで、ワンカンの陣をかこんだ。

不意をうたれたケレイトの軍は、それでも三夜三日、けんめいに防いだ。

ついに力つき、ワンカンは夜にまぎれて脱走した。

のこりの部衆は投降した。これがケレイトの国の最後であった。

なおワンカンは、西へのがれてナイマンの領内にはいったが、そこで捕えられ、殺されてしまった。

ケレイトの国はほろび、その人民はテムジンおよび部下たちに分配された。

いまやモンゴルの国も、東はタタールの旧領から、西はケレイトにまでひろがり、いわゆるモンゴリア高原の大半を占めるに至った。

しかし、西方には、なお強大なナイマンの国がある。

ナイマンは、卜ルコ系の国であった。

アルタイ山脈をへだててウイグルやカラ・キタイ(西遼)の国と接し、はやくからウイグル文化の影響をうけて、モンゴリア高原の遊牧国家のなかでは、もっとも高度の文化をもっていた。

ネストリウス派のキリスト教(景教)も伝えられ、カンの一族をはじめ、これに帰依(きえ)している者も多い。 |

|

西方から来るイスラムの商人も、このナイマンの国をへて、モンゴリアの東部へむかったのであった。

ナイマンの国王をダヤン(太陽)カンという。ケレイトの滅亡を知ると、言った。

「この爪に、すこしのモンゴルがいるということだ。

その民は、老いたる大きな、むかしのワンカンをおどして、逃げ出させて死なせた。

いまや、カンになろうとしている。

天の上には、日と月と、ふたつ輝く光となるとて、日と月のふたつはあるのだ。

地の上には、どうしてふたりのカンはありえよう。

われらは行って、そのモンゴルを取ってこようぞ。」

そうして、陰山のほとりの長城ちかくに住んでいたオングートの国に使者をつかねし、東西からモンゴルをはさみ討とう、と申しいれた。

オングートもまた、トルコ系の国である。

しかしオングートの人々は、モンゴルの実力を知っていた。

ナイマンの申しいれを拒否し、かえってテムジンに、そのことを通報した。

ときに鼠の年(一二〇四)の春であった。

モンゴルの全軍がいさみたった。しかしナイマンは大敵である。

テムジンは軍の再編成をおこなった。

古来のしきたりによって、軍制は、十人・百人・千人という集団に分けられている。

これを編制しなおして、百戸長(百人の長)・千戸長(千人の長)に、それぞれ腹心の勇士たちを任命したのであった。

親衛隊の組織も、いっそう強固にととのえられた。

ナイマンの陣営には、ジャムカも参じていた。

ジャムカがひきいる部衆の大部分は、もとよりモンゴルの出身である。

いまやモンゴルとナイマンとの決戦にあたって、モンゴルのすくなからぬ部衆が、ナイマンの側に立ったのであった。

さて、テムジンのモンゴル軍は、ナイマン軍を前にすると、草原いっぱいに陣をしく。

夜をむかえて、ひとりひとりが、それぞれ五ヵ所に火をたいた。

これを見たナイマンの斥候(せっこう)は、「モンゴルは、数すくないということであったが、星より多い火が見える」と報告した。

テムジンは、みすがら先鋒となって進んだ。そして全軍に下令した。

「草むらのように広がって進め。湖(うみ)のように広い陣を立て、鑿(のみ)のように鋭く戦いゆけ。」

ナイマン軍は圧倒された。

ダヤンカンは、おそれて退いて、山頂に陣をしいた。もはや戦意を失っていた。

モンゴル軍は山をかこんで陣を立てた。そして夜となった。

ナイマン軍は、攻撃をのがれて移勤しようとするときに、山の上からころげ落ち、上へ上へと重なりあって、骨や髪をくだくほどに倒れあって、朽ち木のようになるまで圧しあって、ことごとく死んだ。

あくる朝には、ダヤンカンも捕えられた。

ナイマンの国はほろび、その部民はテムジンの手に収められた。

ジャムカにしたがっていた部衆も、すべて投降した。

しかし、ダヤンの子のクチュルクは、たくみに落ちのびた。

西へのがれて、カラ・キタイの国へ身を寄せた。

ジャムカもまた、逃げた。

ところでナイマンは、文化の高い国である。

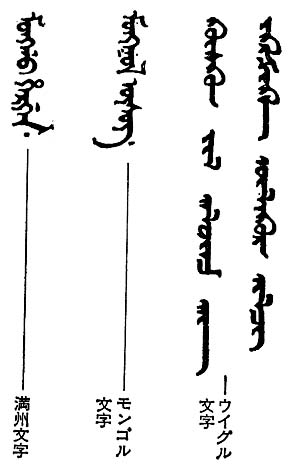

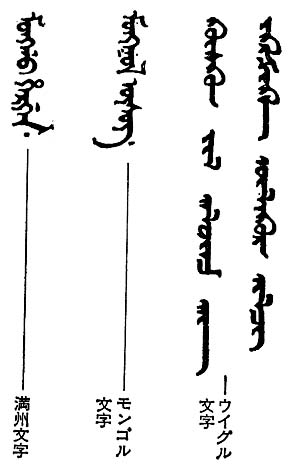

文字も用いていた。ウイグル人から伝えられた文字である。

それを、この後はモンゴルも使用することになった。

ローマ字と同じく音標文字であり、上から下へ縦書きにする。

そして漢文とは反対に、左から右へと行(ぎょう)を進める。

このウイグル文字が、やや改良されてモンゴル文字となった。

同じ年(一二〇四)の秋、テムジンはメルキトの国へ軍を進めた。

あくる牛の年(一二〇五)の春までにかけて、メルキトの国もことごとく平定された。

抵抗した者は、みなごろしにされ、投降した者は、しもべとして分配された。もはやモンゴリアの高原に、テムジンの敵はなくなった。

いったん逃げのびたジャムカも、その部下にそむかれ、捕えられて、テムジンのもとにつき出された。

しかしテムジンは、かっての盟友の非運に、ふかい同情をよせ、「ふたたび、友となろう」と、うながした。

むかしの友情とその勲功とを、わすれることができなかったのであった。しかしジャムカも、ほこり高き英雄である。

ひとたびアンダ(義兄弟)の誓いをやぶって、友たるべきときに、友とならなかった。そのむくいが、わが身におよんだことを知っていた。 |

|

「アンダよ。いま、アンダは、まどかな国を平らげた。

よそなる地をも、すべて合わせた。カンの位は、汝のものとなった。

いまや天下の定まったときに、友となっても、われは何の助けとなろう。

むしろ、アンダの黒い夜の夢にはいろう。あかるい日には、汝の心を苦しめるだろう。

アンダよ。めぐみを垂れて、われをあの世に行かせるならば、血を流さずに殺させよ。

わがしかばねは高いところで、とこしえに汝の子孫を守ってゆこうぞ。」 |

うつたえられて、テムジンは、友の命を惜しみっつも、その言葉にしたがい、袋に入れて、血を流さずに殺させた。

これは、貴人に対する習わしでもあった。

6 モンゴルの統一 top

いまや高原は、テムジンのもと、ひとつになった。

毛氈(もうせん)の帳裙(ちょうくん=帳幕のすそ)ある国は、ことごとく平定された。

小さなモンゴルの国が、高原をおおう大国となったのである。

虎の年(一二〇六)あらゆる部族、氏族の代表が、オノン川の源にあつまった。クリルタイである。

クリルタイとは「集会」のことであり、カンの推戴(すいたい)や、戦争の決定など、国家の部族の重大な行事のときに開かれる習わしであった。そのクリルタイが、これまでにない大きな規模をもって、盛大にいとなまれる。

白い旗じるしが、九つの脚にささえられて、高くかかげられた。

そのもとで、テムジンはふたたびカンに推戴された。

さきには小さなモンゴルの国(それは全モンゴルではない)のカンであった。

いまは、高原のあらゆる土地と人民とに君臨するカンである。

チンギス・カンの袮を、たてまつった。チンギスという名の由来には、定説がない。

あるいは“強大”を意味するといわれ、あるいは光の精霊の名にもとづく、と説明されている。

しかもモンゴル語では“チンギス”と発音され、その通りに書き写されたが、のちに漢字では「成吉思汗」と書かれるようになる。

これは“チンギス・カン”と読まれた。

一般に「ジンギスカン」といっているのは、この後世の読みかたが普及した結果である。

その民族をモンゴルと呼び、その土地をモンゴリアと呼ぶのも、チンギス汗による統一に由来する。 |

本営におけるチンギス汗

|

そして、これを漢字に書いて「蒙古」という名称が、かれらの民族や土地をしめすものとして、用いられるようになったのであった。

さてチンギス汗は、「国を共に立て、共におこなってきた者ども」、すなわち建国の功臣たち八十八人を、千戸長に任命した。なかには二ないし三の千戸をひきいた者もあったから、全体では九十五の千戸が編成され、これが国家の社会組織となった。

千戸というのは、千人の戦士を提供することのできる部落の単位である。

遊牧社会における軍隊の細織として、古くから存在していた。

その下に百戸があり、さらに十戸がある。こうした軍隊の組織が、大モンゴル国においては、そのまま社会の組織となった。

しかも、かつて千戸をひきいた者は、有力な氏族の長が、その一族であり、いわば草原の貴族たちであった。

新しい国家における千戸長は、チンギス汗の配下の功臣たちである。

それが、大モンゴル国における貴族となった。

つまり社会の構成は、チンギス汗を頂点として、再編成されたわけであった。

カンの権力は、絶大なるものとなる。

それは、中国ふうの表現によって「大汗(たいかん)」と呼ばれるにふさわしい。

まさしく、皇帝であった。

チンギス汗は、全モンゴルの人民と土地の上に君臨した。

しかも、その帝国は、もちろんモンゴルの民衆のものではない。

貴族たちのものでもない。大汗たるチンギスのものである。

そしてチンギス汗の親族が、大汗の恩賜によって共有すべきものである。

すでにチンギス汗(テムジン)には、四人の男子があった。いずれも正妃ボルテの生んだものである。

ただし長男は、ポルテがメルキトか連れ戻されたとき、すでに種をやどしていた。

よって「よそ者」を意味する“ジュチ”と名づけられた。

しかしチンギスは、この不幸な出生に対して、わけへだてをしようとはしなかった。

あくまでもジュチは「わが子のうちの長兄」であった。

また、チンギス汗には弟たちがいる。

エスゲイの子らであった。

チンギス汗の四人の子と、弟たち(およびその子)が「黄金の氏族」と見なされた。

そしてキャン姓のボルジキン氏 すなわちキタト・ボルジギンと呼ばれたのである。

帝国は、このボルジギン氏の人々に共有されるもの、と考えられた。そこで領民の分配も、まずこれらの一族に対して行われた。

つまりチンギス汗にとってもっとも近い親族が、大モンゴル国の中枢に坐すべき栄光の地位をあたえられたのである。 |

|

のちに全帝国の大汗のもとで“カン”を称し、いわゆる汗国を立てることがゆるされたものも、この「黄金の氏族」員にかぎられていた。

チンギス汗の一代と、その祖先に関しては、くわしい歴史書がモンゴル人の手によって、作られている(十三世紀後半)。

「モンゴルの秘密の歴史」という。

モンゴル語の原本は失われてしまったが、のちに漢字を用いて音訳したものが『元朝秘史』という名で伝えられてきた。日本語の訳も出ていて『成吉思汗実録』という。

これまで述べてきたことも、その大半は、いわばモンゴルの「古事記」ともいうべき「秘史」によったものであった。

top

**************************************** |