|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

10 連絡・通信システム

最近は一二両編成という長大な列車も運転されている。

最後部の車掌は、全長二〇〇メートルの車両全体の乗降把握には二〜三台のテレビ・カメラを使用し、乗降客への呼びかけにはハンディな無線電話と、これもホームの数ヵ所にある拡声器を使用している。

前に述べたように「比叡」は、艦底から最上甲板まで、六階建のビルに相当する高さと、東京駅の駅舎に等しい長さがあり、その上に、前檣楼という二一階建の構造物が構築されている。

艦長が、この広大な構造物全体の機能の現状と、個々の密室に等しい部署に分散配置されている一二〇〇名前後の乗組員の動きを把握し、指令を与え、手足のように艦全体の機能を働かすために必要な連絡手段を「艦内通信」と呼んでいた。

太平洋戦争の始まった頃の日本は貧乏であり、技術力も低かったので、今から考えると、実に原始的な艦内通信手段しか持っていなかった。

インターフォーン(高声令達機)

艦内電話(手動交換台付)

電鈴(ベルやブザーのこと)

電気通信器(指針式)

空気伝送器

伝声管

伝令

手先信号

上の七種類が、当時の艦内通信手段のすべてであった。

1 意外に有用、単純素朴な伝声管 top

簡単なものから説明してゆこう。

陸地と軍艦の間や、艦同士の間の通信手段としては手旗信号や、腕木式信号器が使われていた。

これらは形状や位置を受信者に視認させて、発信者の意図を伝達する手段である。

艦内通信では、両手の指の動作で意志を通じあう手先信号が使用されていた。

これは、高音を発する狭い限定された場所で用いられた。

発進着前でプロペラを回転中の飛行機の中から、搭乗員が甲板上の整備員に合図するときや、機関の轟音で話の通じない機械室内での交話用である。

従って、艦内通信手段の一種とは言っても、対話の代用手段にしかすぎない。

極めて単純な通信器として伝声管というものがあるが、これは真鍮(しんちゅう)のパイプのことである。

部屋と部屋の間の仕切りを通して、パイプを通じておく。

こちらのパイプの入口からドナると、出口のある室内にその声が伝わるという簡単な装置だが、これはなかなか伝達能力があり、電気通信手段が未開発だった時代の艦内通信設備としては、伝声管万能時代が長く続いた。

通信距離も、かなりのものである。

駆逐艦「磯風」(一九四二年完成)の「伝声管装置」図によれば、艦橋から、艦尾の舵取機室まで、約一〇〇メートルを一本の伝声管で結んでいる。

従って「比叡」をはじめ、当時の戦艦や航空母艦のような大艦では、二〇〇メートル近い長大な伝声管が使用されていたものと思われる。

伝声管の欠点は、同時に多方面への通話が困難なことだ。

それでも「磯風」の図面には、入口が一ヵ所で、出口が三ヵ所に枝分かれしている部分も記載されている。 |

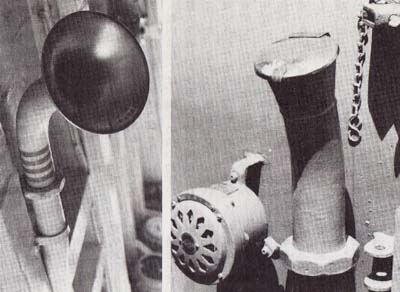

伝声管は現在の艦船にも使用されている。上は自衛隊護衛艦の

見張艦橋に設置されている伝声管の発声口(右)と受声口(左)。

下は操舵室の受声口(右側人物の前方)

|

伝声管は敷設距離を短縮し、屈曲部を最小限に減らすことが伝達精度向上のポイントになる。

そこで前艦橋上部から、艦尾近くの後部操舵室や水雷砲台まで、ケーブルカーの架線のように空中を通って伝声管を敷設した例もあった。

明治末期から昭和十年(一九三五年)までの日本海軍駆逐艦、特に優秀性を誇った「吹雪」以後の特型駆逐艦では、発射管の上部をまたいで通っている伝声管が特徴になっている。

だが、水雷艇「友鶴」の転覆原因が上部重量の過重にあると判断されてからは、重量軽減対策として、このような高所の伝声管は撤去され、後述の高声電話に変更された。

「磯風」では艦首上甲板の一番前に艦橋からの伝声管の出口が一つあり、通常は水防蓋で閉じられている。

これは浅海航行や接岸時に、艦首上甲板上の作業員たちとの通話に用い、防舷材の投下などを指令するためのものである。

作業のときは、甲板上の蓋を外し長さ二メートルの移動伝声管を仮設する。

この移動伝声管は別名を「取外し通話管」とも呼び、出口に帆布製兜式袋が受聴器代用に設けてあった。

伝声管は内径五〇ミリと六五ミリの二種の太さのパイプが使用された。

パイプの入口と出口は、朝顔型に拡がっている。

これを「喇叭」と書き、ラッパと読む。

ラッパのかわりに、耳から上がスッポリ入るズックの袋を取付けたものが「帆布製兜式袋」である。

伝声管を使うときは、ラッパに口を近づけて通話する。

それでも、付近の騒音が入り、聞きとりにくい。

そこでラッパの外側に、顔にピッタリ当たる大きなフードを取付けて、外部騒音を遮断した。

この二重喇叭式ともいうべき構造のものを 「気密喇叭式」と呼んでいた。

電鈴付伝声管というものもあった。これは、伝声管の横に一組のベルがセットされている装置である。

発信者は、まずベルを鳴らして予令しておき、それから伝声管を使用する。

2 伝令・電話・空気伝送器 top

陸軍で伝令と言えば、離れた部隊間を命令を持って往復する短距離の“飛脚”のことである。

海軍にも、艦内を走りまわって命令を伝えて歩く伝令があった。だが、伝令の大半は、伝声管の前に陣取っていて、伝声管に向かってドナるのが仕事だった。

同じドナるにしても、声のトーンや発声の仕方によって、聞き取りやすい声、わかりにくい言葉があった。

伝令の命令送受が間違うと、誤動作が起こる。

操舵の命令で、右に向くべき艦首が左に向かったり「発砲止め」で弾丸が発射されたりする事態が起っては大変だ。

訓練中に、誤動作が起こると、その部署全体の成績が下がる。

誤動作とまではいかなくても、すべての艦内作業が競争であった。

従って、伝声管での伝達に手間どると、いつもビリの成績に甘んじなければならない。

伝令の発声者は、受聴部署から派遣されていたから、伝声管伝令は自分の部署の名誉をになって発声訓練を行なった。

ただドナると言っても、相当なノウハウが必要だったのである。

伝声管は一対一の通話手段である。高級発令者の回りには、伝声管の喇叭がズラリとならび、その前に伝令が一列に待機して発令者を注視して立っていた。

たとえば、昭和十三年(一九三八年)に制定された「戦艦第二艦橋装置標準(案)」によれば、この艦橋には、二五個の伝声管ラッパが開口していた。

面積三〇坪のこの場所には、その他の艦内通信手段として機関室内部の機関科指揮所と水中聴音室、第二受信室、前部揚錨所および九番・十番見張方位盤への直通電話が計五本設置されていた。

伝声管の行き先を調べると、司令塔(操舵所)、下部司令塔、第一艦橋、海図室、応急指揮所などがあり、そのうちの二本は伝令所に通じている。

そして、別室の伝令所には、さらに多数の伝声管喇叭・電話・空気伝送器が設置され、艦内各部への神経中枢としての役目を果たしていた。

なお、空気伝送器とは、小さな容器に命令のメモ紙を封入し、圧縮空気で圧送するエアー・シューターのことである。

この装置標準は新戦艦「大和」型のために設定されたルールであるが、「比叡」の近代化のときも実験的な意味で、このルールが適用されている。

この図面は「比叡」沈没に関係ある重大な点を示している。

それは、機関科指揮所との間に伝声管のないことだ。

そのかわりに直通電話が設置されていた。

艦の被災によって電気的通信手段が全滅した際には、伝声管が唯一の非常用通信手段であるはずなのに、艦橋と機関室との直通手段は当初から考慮されていなかったのである。

この当時は、非常用通信手段としての伝声管への認識は低かったようだ。

この「装置標準(案)」には、「伝声管の長さ三〇米以上に及ぶものは、これを電話となすこと」という注記がある。

艦橋と機関科指揮所との間には、もう一つ空気伝送管という手段が用意されていた。

だが、この手段も電源故障では使用できなかったと思われる。

高声令達器とはインターフォーンのことである。

直通電話は、テレビ・ドラマの片田舎のシーンなどによくでてくる電話と同じ型式のものだ。

通話の前に、通話器の横のハンドルをクルクルッと回すと、相手の電話のベルが鳴る、あのタイプである。

そして、電鈴とはブザーのことだ。

主として、緊急信号とか、注意を喚起するときに用いられていた。

たとえば主砲発射の震動は強烈なので、その瞬間には部署によっては、物につかまり、しっかり立つていないと震動で転倒し、負傷することもある。

そこで、主砲発射の直前には、かならずブザーを鳴らして、全乗組員に注意をうながした。

艦内には、下部司令塔・発令室・弾火薬庫など、外部と隔離された密室が多い。

その密室の所属員たちは、伝声管を通して、密かに伝えられてくる伝令の私語による以外に、外界の有様を知ることができなかった。

3 電源故障に弱かった電気通信器 top

一般に電気通信と言えば電話・無線・ラジオその他の電気的手段による通信手段のことである。

しかし、日本海軍で電気通信器と呼んでいた装置は、今日の意味での通信機械のことではない。

発信側と受信側に時計のような円板と、回転する指針を持った一種のリモートコントロール用の計器である。

発信側か、発信器の横のハンドルを手で回すと、円板の上の指針が左右に回転する。

この針の動きは、交流電動機の界磁の強弱変化として受信器に伝わる。

受信器にも、発信器と同じ指針があるが、これはハンドル操作ではなく、発信器側の界磁の強弱変化がそのまま受信器の交流電動機に伝わり、この界磁の変動に追随して指針が回転する。

円板の目盛や指示項目は用途により異り、速力通信器、主機械回転通信器、舵角指示器などは、指針の先の数値を読み取ることで通信の目的が達せられた。

これに対して、煙観測所から各缶室に送られてくる信号は鑑煙通信器の指針の示す注意事項を読みとることで、煙突からの発煙の程度や情況を連絡するものであった。

方位盤や方位盤射撃指揮装置には、この電気通信器が多く用いられていた。

方位盤という用語は、方位盤射撃指揮装置の略称として誤用されているため、方位盤と言えば射撃用という観念が通用しているが、これは誤りである。

日本海軍の用語としての方位盤とは、方角を知る、あるいは測る計測器具のことである。

円板を固定し、円板上のT字型の計算尺に的速や距離を設定し、板上の観測鏡(望遠鏡のこと)で的艦を、眼鏡の中心にキャッチすると、計算尺の先の指針が魚雷の発進角度を示すような簡単な器具でも水雷方位盤と呼んでいた。

この時代の軍艦には、まだレーダーはなかったので、敵機や、敵潜水艦の潜望鏡を発見するのは見張員の目に頼っていた。

「比叡」前檣楼の頂部には防空指揮所があり、レンズの直径が八センチ、一二センチという大型の双眼望遠鏡が一二基ほど据えつけられていた。

このうち、光軸の直線のものは、海面や水平線の監視用であるが、大半は、光軸が途中で四五度とか、七〇度とか上向きに傾けられている高角望遠鏡であった。

これは、立った位置で正面を見ると、自然に上空が監視できるように工夫されたものである。

この防空指揮所平面の前面には、指揮所兼伝会所があり、例の伝声管の喇叭が八個ならび、艦橋や高角砲台に「敵機発見」を伝えるための伝令が待機していた。

余談だが高角砲や魚雷発射管というのは兵器の名称である。その兵器を機能させる人と兵器の両方を機能として呼ぶときは、砲台という用語がよく用いられている。

高角砲台、水雷砲台(魚雷発射管室のこと)という呼び方が、この例である。

「比叡」の艦橋には、見張指揮所兼上部見張所、下部見張所などがあり、全艦で一〇個の見張方位盤が海面をにらんでいた。 |

海上自衛隊護衛艦の見張艦橋にある高角望遠鏡。

戦時中とほぽ同型式のものである

|

この見張方位盤というのは、望遠鏡に自動角度発信用の電気通信器を組み合わせた装置のことで、敵発見のとき、艦橋の受信器の目盛を読めば、敵の方位をすぐ知ることができた。

射撃用の電気通信器には、追尾装置が組み合わせてあった。受信側の円板には赤と青の二本の指針があり、赤が発信器に追随して自転した。

受信側にもハンドルがあり、操作員はこのハンドルを手で回して青針を動かし、二本の指針を一致させるのである。

このハンドルは、青針と同時に兵器も動かしている。

従って、仰角通信器の受信器上で赤・青二針が一致すれば、大砲の砲身は、射撃諸元によって正しく計算された仰角にピッタリ一致した位置に向けられていることになる。

電気通信器の動力である交流電動機の回転軸に直接、指針を取付けたものを「直視式」と呼んだ。

機構上、直視式ではプラス・マイナス三パーセントの誤差は避けられなかった。

「比叡」近代化のとき採用した新型でも一パーセントの誤差があった。

そこで、射距離・射角などの微小な数値を正確に伝えねばならない通信系では、交流電動機の回転を歯車で減速して受信器に伝える機構が用いられ「歯車式」と呼ばれていた。

これについては前に述べた。

しかし、いずれも電源故障には弱かったが、電源に関係のない通信器もあった。

それは速度計で、電圧式速度計(別名・瞬時回転計)と呼ばれた。

スクリューを回す推進軸に磁石発電機が取付けられており、推進軸の回転に同期して発電子が回り、それに応じた電圧を発生する。

この電圧が艦内要所の電圧計に送られ推進軸の回転数を表示するようになっていた。

しかし、残念なことに「比叡」の艦橋には、この装置はなかったのである。

top

**************************************** |