|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

11 操艦・操舵システム

ここで軍艦の操船システムについて考えてみよう。

操船とは、舵を操作して進行方向を変更することである。

同じ交通機関でも、自動車は平面上を走行するだけだから、車体中心線に対して、前後輪のどちらかの角度を変更すれば、方向転換ができる。

飛行機や潜水艦のように三次元空間を航行する物体では、水平用と垂直用の二組の姿勢安定機構を持っている。

飛行機では、主翼と水平尾翼が水平の安定を保ち、垂直尾翼が方向の安定を保っている。

そして、それぞれの翼は、姿勢安定のための固定翼と、姿勢変更のための昇降舵・方向舵などの可動翼を持っている。

紙で折った飛行機を飛ばしてみるとよくわかることだが、直線飛行をさせることは、なかなかむずかしい。

重量のバランス、そして加速のバランスが左右の平均を保っていないと、飛行機は直線に飛行できないのである。

1 艦船の舵とは top

水上船舶が、自動車と同じように、海面という二次元空間を移動している物体であるならば、浮力のバランスだけを考慮しておけば、姿勢は正しく保たれるはずである。

だが、船舶の航行の本質は、水面下の三次元空間である流体中を航走していることなので、多くの複雑な問題が発生している。

水上船舶に、飛行機の垂直尾翼のような方向安定用の固定翼がないのは、左右のバランスを保った時の船体の水面下の部分が、全体的に方向安定の機能を果たしているからである。

そして、船尾の舵が、飛行機の垂直尾翼の方向舵の役割りを担っている。

ところが、スクリューは船を推進させると共に、推進軸の回転方向と逆の方向に船体をねじろうとする力を発生している。

船舶の舵には、船体を方向転換させる役割りのほかに、スクリューのねじりなど、すべての抗力を排除し、常に船体の直進性を保つという重要な役割りが課せられている。

従って、すべての舵が、船体の全偏向傾向を打ち消すように、独自の偏向傾向を持たされている。

たとえば、舵から外力を外し、自由に首を振ることができるようにブラブラさせておいて、船舶を進行させてみる。

この状態は、舵が独立した一物体となり、その船からみるとロープで他の船を曳航したときと同じ条件となり、船体は自船の偏向傾向により曲進し、舵は舵自体の偏向傾向により、船体の曲進方向と反対の側に曲がる。

外観的には、船体中心線に対して、舵が一〇〜一五度の位置に固定されているように見える。

そして、この状態で船舶が航走すると直進が不可能になり、大きな円を描いて、一ヵ所でダルグル回りを始めてしまう。

舵の偏向傾向は、近代軍艦に使用されている流線型断面を持つ平衡舵に著しい。

従って、船舶が直進するためには、舵取機械の持つ強力なパワーで、舵を正しい位置に、しっかりと保持しておかなければならない。

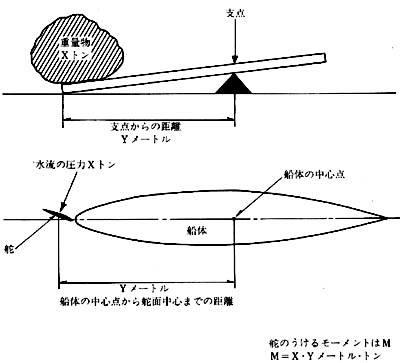

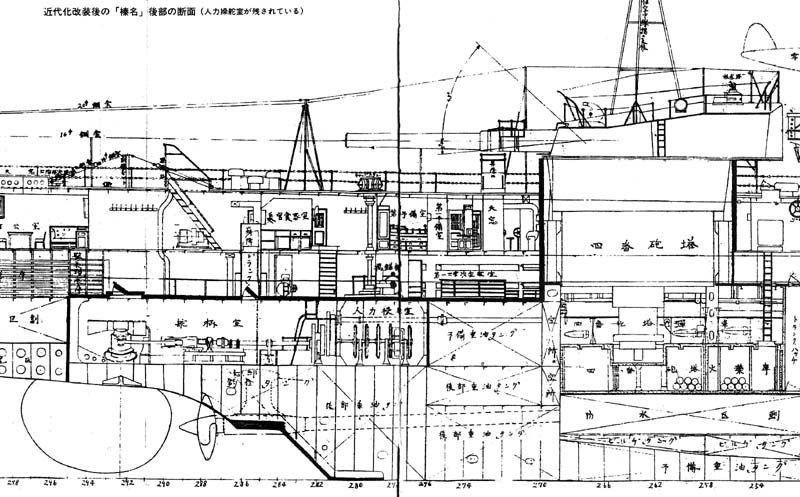

巨大な船体を水流の圧力に抗して旋回させるために、舵は大きなモーメントに耐えねばならない。

モーメントとは梃子(てこ)の一種だから、支点からの距離(メートル)と重量(卜ン)の乗数として表わされトン・メートルと呼称する。以下、TMと略記する。

このモーメントは、軽巡洋艦では六〇TM、戦艦では一一〇から一七〇TMにも及ぶ。

近代化が完了した時の「比叡」では、舵のモーメントは一四一・五TMと計算されている。

舵取機械は、この巨大なモーメントに打ち勝って舵を旋回させる動力源である。 |

|

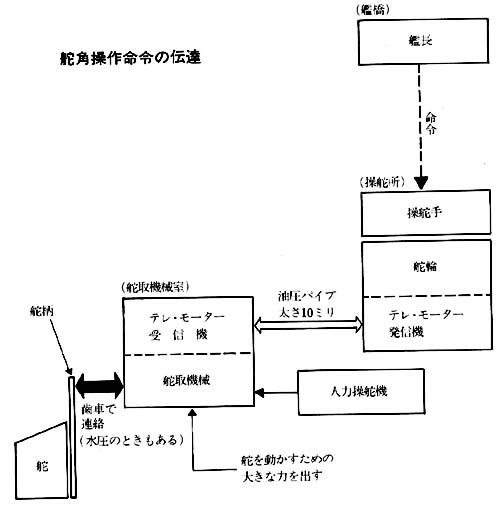

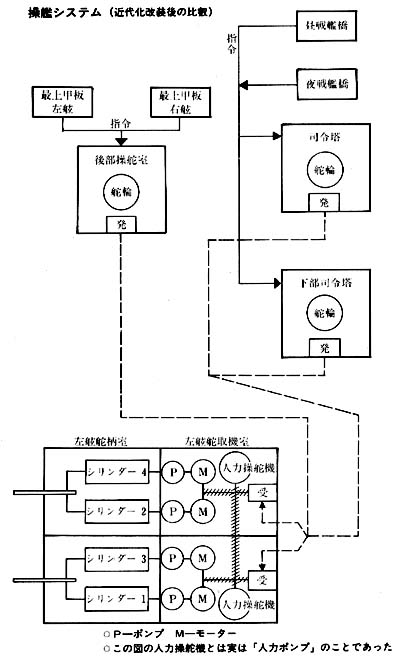

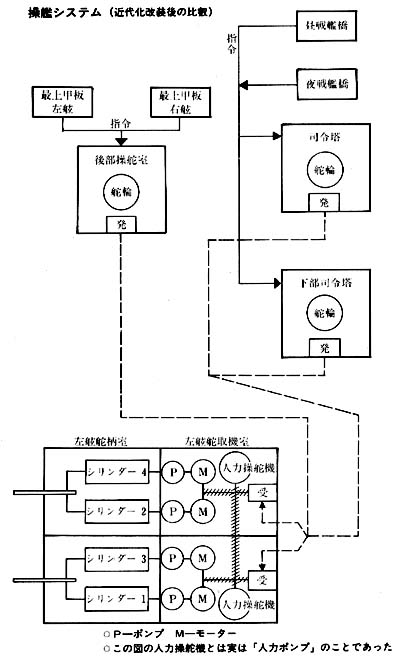

ここで艦橋から舵までの操舵命令の伝達系統を調べてみよう。

艦長は軍艦の操艦責任者だが、もちろん艦長が自分の手で、舵を操るのではなく、口頭で命令を下すだけで、実際に舵輪を扱うのは操舵手である。

舵輪から舵取機械までの間を昔の戦艦などでは「ロット」装置と呼び、チェーンと傘歯車で結んでいた。

しかし、昭和時代の艦船ではテレ・モーターと呼ばれる水圧管制装置が用いられている。

これについては後で説明する。

舵輪からテレ・モーターまでが操舵装置で、操舵装置に舵取機械と舵が加わると操船装置と呼ばれる。

海軍では、舵取機械・操舵装置・揚錨機械・揚貨機・繋船機・冷凍機械などを甲板補助機械(補機)と呼び、機関部の所管と決めてあった。

大型軍艦では、戦闘中の艦長の定位置は、展望のきく高所の戦闘艦橋にある。

一方で、舵輪は安全な司令塔か、水面下の艦内においてある。

従って、艦長からの号令は通信装置によって操舵手に伝えられる。

艦長から舵までの、この一連のシステムの一ヵ所が欠けても艦艇は、その自由を失ってしまう。

戦闘による被害の発生が、常に予想される以上、軍艦では、この操舵システムに対して多くの安全対策が施されている。 |

|

|

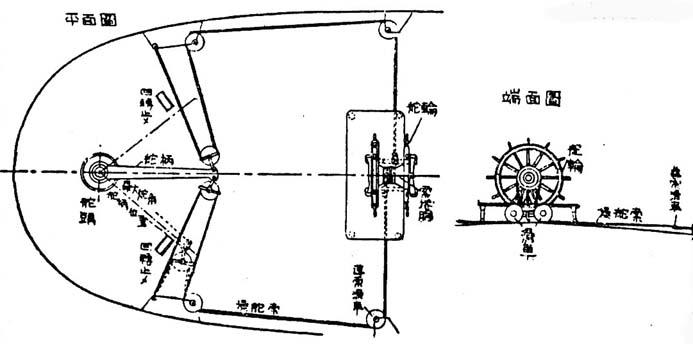

人工操舵機の一例:舵輪を回せばロープで舵柄が左右に動く

|

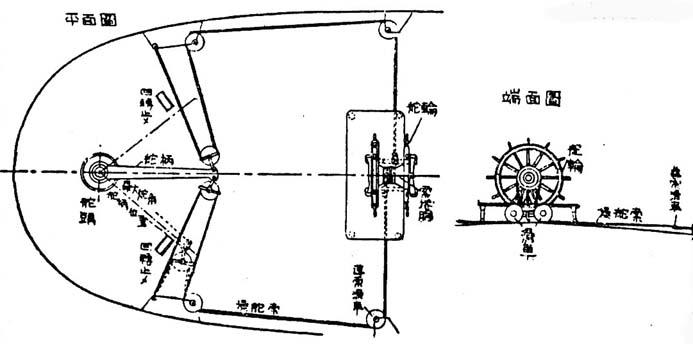

最も重要な安全対策は人力舵取機械の設置である。

操舵のためのすべての動力が破壊されても操舵能力を保つためには、人力に頼る以外に手段はない。

人力操舵にも二種類の方法がある。

その一つは、舵頭を回転させるために舵取機械から舵頭部分まで伸びている、太いシャフトに直接に大型の舵輪を装備して、人力で舵輪を操る方法だ。

大艦では一人の水兵、一個の舵輪では、舵はピクリとも動かない。

そこで一本のシャフトに多数の舵輪を取付けておき、力を合わせてシャフトを回転させる。

「比叡」の新造時には、一本のシャフトに六個の舵輪が備えられており、一個に八人の水兵がつき、四八人の水兵で一本のシャフトを、回転させていた。

他の方法は、人力操舵用の舵輪を独立したシャフトに備え、舵頭回転用シャフトとの間を歯車や鎖で連結させる方法である。

これだと、人力操舵室を上甲板などの離れた場所に設置することもできる。しかし発生力量が少ない。

商船などでは、後甲板の上部構造物上に人力操舵室を設置して、船外を展望しながら人力操舵できるように配慮されている例もある。

「比叡」では舵輪が三重に装備されていた。

主舵輪は司令塔の中においてある。そして主舵輪と全く同じ能力の副舵輪が艦内深部の下部司令塔にあった。

第三の予備舵輪は、ボイラー室区画の最後端、第三砲塔直前の下甲板にある後部操舵室におかれていた。

3 テレ・モーターによる操舵装置 top

日本海軍では、艦首に向かって舵輪の前に立ち、舵輪を右に回すと、艦首が右を向くように舵が働くことに定められていた。

船体の前後中心線に対して、ある角度以上に転舵すると、流体理論により舵が失速状態となり転舵効果が激減し、船が旋回しなくなる。

そこで、転舵の限界は左右とも、各三五度に定まっている。

そして、中央位置から面舵(おもかじ=右旋回)、取舵(とりかじ=左旋回)とも、舵輪を約四回転することで三五度の極限まで転舵できた。

つまり、ギヤ比は約四一、舵輪を九〇度回すと舵が約二度曲がるのである。

自動車のハンドルにくらべると、ずいぶん舵の効きは悪いように思われる。

これは、急激な転舵による水圧で、舵が破壊するのを防ぐためである。

舵取機械の能力としては、最大前進速力のとき、右から左まで、または、その逆をいっぱいに転舵する時間が三〇秒と決められている。つまり、七〇度の転舵時間が三〇秒である。そして、このためには、舵輪を約八回転させなければならない。 |

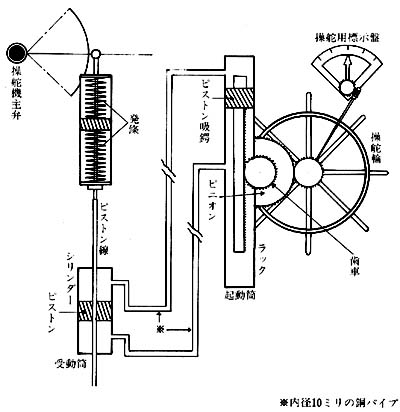

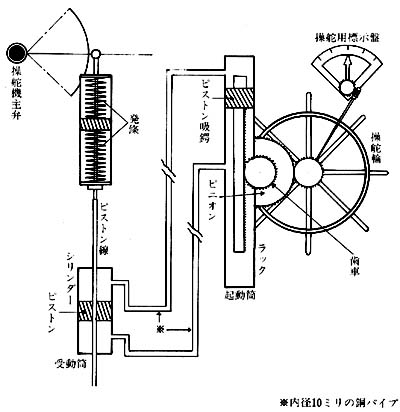

テレ・モーター操舵システム

|

舵輪の回転で発生したアナログ信号は、舵取機械に伝達される。

「比叡」ではテレ・モーターによって信号を伝えていた。

テレはテレホンや、テレビジョンのテレと同じ意味で遠隔という意味だ。

モーターは原動機という意味のほかに、形容詞として「動かすところの」という意味がある。

今流の英語ならば、リモート・コントロール・モーターと名付けられるところであろう。

なお、よく似ているがテレ・メーターは距離測定機、海軍用語でいう測距儀のことである。

テレ・モーターはチェーンのかわりに内径一〇ミリの銅パイプを二本使用する。

パイプは起動筒と受動筒を結んでいる。

舵輪の回転によって起こった起動筒内のシリンダーの微妙な位置の変化は、銅パイプ内の液体の移動によって、正確に受動筒内のシリンダー位置の変化として伝えられる。

パイプ内の液体には、グリセリンと水の混合液を使用していた。混合比は、水が多く一対三から一対一の間であった。

「比叡」の起動筒は内径六センチ、行程全長三〇センチという小型なもので、当然のことながら受動筒も同じ寸法であった。

しかし、起動筒から受動筒までの銅パイプは、肉厚一・八ミリだが、片道全長は約一五〇メートルにも及んでいる。

「比叡」は、スクリューが四個ある四軸推進艦であり、舵は船体中心にはなく、各舷に一枚ずつ、内軸と外軸の中心位置の後方に吊り下げられていた。

舵が二枚だから、舵取機械も二組ある。そして、テレ・モーター用パイプも四本あった。

舵輪と起動筒および受動筒と舵取機械の接合は、各所のバルブの開閉で組み合わせが変更されていた。

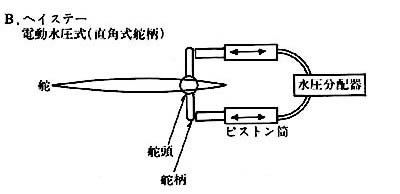

4 電動油圧式の舵取機械 top

「比叡」は、近代化改装のとき、缶(ボイラー)と機械(タービン・エンジン)を換装し、石炭混焼をやめ重油専焼として、機関出力を六万四〇〇〇馬力から、一三万六〇〇〇馬力に増大した。

同時に、艦尾を約九メートル延長して計画速力三○ノットの高速戦艦に生まれかわった。

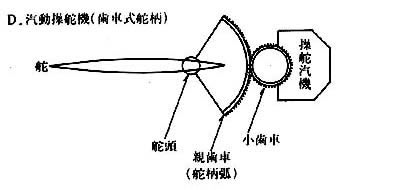

この時、自艦の運命を決めた重大な改造を行なった。それはヘルショー式舵取機械への換装である。

舵を曲げるには、舵頭を回せばよい。

この型式では、平面から見たとき、舵と直角になる舵柄と呼ぶ横棒を舵頭につけておく。

横棒の両端に一個ずつのシリンダーを直角に装備し、シリンダー内のピストンと横棒の末端を結合しておく。

シリンダーが前後に動けば、横棒の角度がかわり、舵が曲がる。

この時、左右のシリンダー内のピストンは、反対方向に同量だけ移動しなければならない。

この機能を果たすバルブ自動開閉装置を応差発停弁と名づけていた。

テレ・モーターの受動筒のピストンの動きにより、この装置がコントロールされている。

横棒を動かすシリンダーには油が入っており、シリンダー内のピストンの両側の油圧の差によって、ピストンが前後に動く。

これに必要な油圧は、電動機付の油圧ポンプによって起こされる。

そして、この電動機もテレ・モーターによって管制される。

そこで、この方式のものを、電動油圧式舵取機械と呼んでいた。

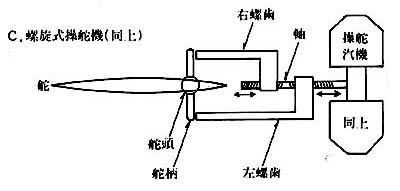

「比叡」の油圧ポンプはシャネーK一一四型で、電動軸の回りに一一個の油圧シリンダーが円型に配置されていた。

一個のシリンダーの直径は五・四センチ、行程は四四八・九センチあった。

電動機の軸には、軸と九五度に交差した円板が一枚固定されている。

つまり、直角より五度傾いているこの円板の円周は、一一個のシリンダー内のピストンからの柄を押えている。 |

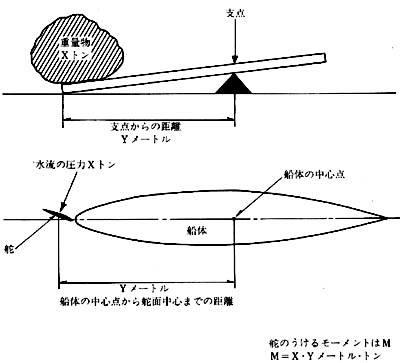

操艦システム(近代化改装後の比叡)

|

円板が一回転すると、それぞれのシリンダーは、ごく少し、五センチか一〇センチの前後動をする。

直流二〇〇ボルト、九〇馬力のK三〇型電動機は、一分間に五〇〇回転し、一一個のシリンダーは、一分間に五五〇〇回のピストン運動によって、圧力一二〇キロ/平方センチの巨大な力をもった油を一分間に五六五リットル送りだす。

二枚の舵に四セットのシリンダーと、四組の電動油圧ポンプが装備され、右から、一番・三番・二番・四番と名づけられていた。

軍艦の弾火薬庫・缶室・機械室などの最重要部分をバイタル・パートと呼び、大型軍艦では、厚い装甲鈑で厳重に囲い、敵の攻撃から防禦していた。

バイタルは vital と書き、生命のことである。

バイタル・パートとは、軍艦の生命の部分ということだ。

バイタル・パート内に敵弾の侵入を許した軍艦は、致命傷を負ったと考えてよいだろう。

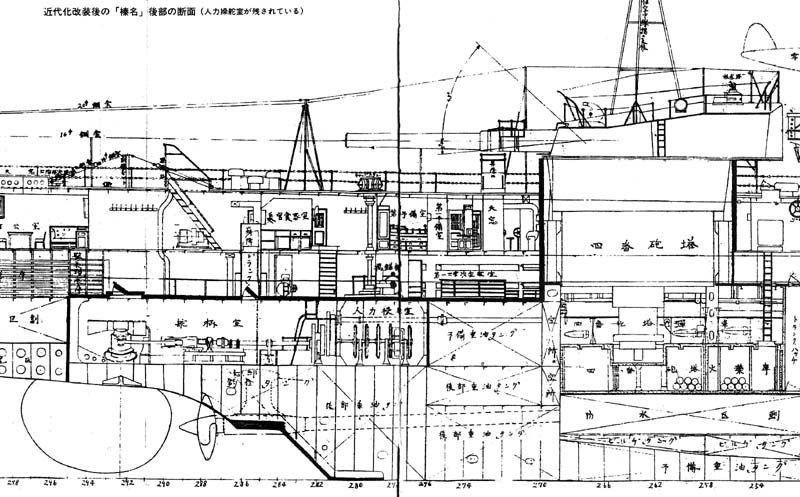

「比叡」では、第四砲塔の船尾側末端にバイタルーパートの後縁の装甲隔壁がある。

この隔壁は、最上甲板から上甲板・中甲板と下がってきて、下甲板で終わっている。

下甲板から下では、舵頭のある舵柄室まで、バイタル・パートが延長されていた。

長さ約一八メートル、最大幅約九・六メートル、合計で約四五〜四六坪の平面が十字の仕切りで四部屋に区分されている。

前方が舵取機室で、ここにはテレ・モーターの受動筒、油圧ポンプと電動機、それに電話室がある。

右舷室、左舷室とも、全く対称の機械配置になっている。

後方が舵柄室で、ここには舵柄が突き出ており、舵柄を動かす油圧筒が二筒ずつおかれている。

この電動油圧式舵取機械を、初めて採用した日本海軍の大型艦は、大正十三年(一九二四年)起工の中型偵察巡洋艦「青葉」と「衣笠」であった。

従って「陸奥」までの一〇隻の主力艦も、航空母艦「赤城」「加賀」などは、新造時には、蒸気式舵取機械を装備していた。

昭和六年(一九三一年)に計画の始まった大型軍艦の近代化計画によって「陸奥」「長門」「伊勢」「日向」「金剛」「霧島」「比叡」そして航空母艦「加賀」の八隻が舵取機械を電動油圧式に換装した。

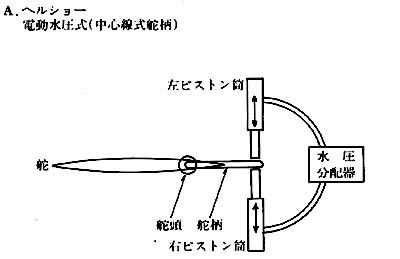

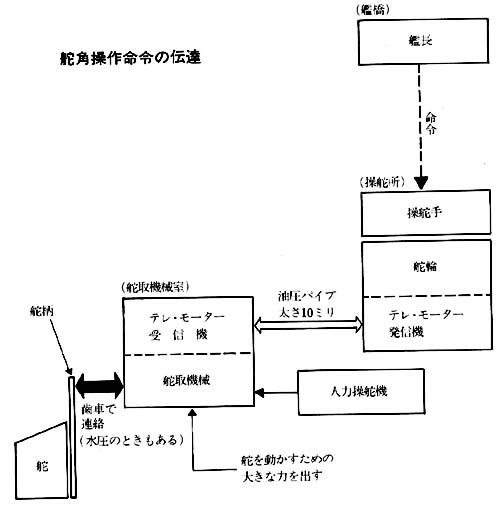

予算と改造工事のチャンスの関係から「榛名」「扶桑」「山城」、航空母艦「赤城」は舵取機械を換装することができなかった。

そのため、速力が二七・五ノットから約三〇ノットに増加した「榛名」では、舵取機械の力量が不足し、最高転舵角度をそれまでの片舷三五度から、五度少ない三〇度に制限されてしまった。

|

近代化改装後の「榛名」後部の断面:「榛名」には人力操舵室が残されているが、「比叡」では撤去されていた

|

5 撤去されていた人力操舵装置 top

蒸気式舵取装置は、油圧シリンダーのかわりに蒸気圧シリンダーを用いている。

高圧の蒸気を遠くに導くのは設備も大がかりになるし、エネルギーのロスも大きいので、舵取装置は缶室の近く、つまり、機械室に据えつけてあった。

舵取機械と舵柄の動力の伝達には、チェーンかロットが用いられる。

蒸気圧力は八・五キロ/平方センチと低い。そのうえ、舵取機械・ウォーム歯車装置・正歯車減速装置・応差ネジ装置、そして舵の効率を計算すると、発生馬力の一三・五〜一〇・五パーセントの仕事しか果たしていない。

電動油圧式では、仕事の効率は約七〇パーセントと、すこぶる高い。

従って、舵取装置を蒸気式から電動油圧式に交換すると、容積・重量とも小さくなり、エネルギーの消費も節約できる。

近代の艦船舵取装置が、すべて電動油圧式に変わっていったのは時代の大勢である。

だが、そこには、大きな欠点があった。

さきほど説明した「比叡」の舵取機室には、もう一つ、小さな舵輪が各室に一個ずつある。

これは、テレ・モーター破損のとき、応差発停弁を人力で作動させるための応急設備である。

「比叡」の舵取機室は、もとは人力操舵室と呼ばれていた。

各舷一三坪のこの室には、舵柄回転用の太いシャフトが各室二本ずつ貫通していた。各シャフトには、六個の人力操舵輪が固定されており、緊急時には四八人の水兵によって人力で操舵される。

「春日」艦の実験によれば、帆装の時の水兵一人の張力は約三四キロ、二〇名の水兵が同時に働いて、人力のみで、合計一トンの張力をだすことができたという。

この人力操舵によって、ノロノロではあるかもしれないが、大艦も転舵能力を保持できていたことだろう。

だが、その人力操舵機構は撤去されてしまっていた。

「比叡」の舵故障原因は、舵取機室付近の被雷破孔からの大量の浸水により、室内が満水状能になったためだ、と言われていた。

「榛名」だったならば、舵取機械と人力操舵室は離れているから、一本の被雷で両方の機能が同時に損なわれることはなかったであろう。

浸水などで、電源が止まると、艦が直進中であっても、水圧による自動的な転舵が起こり、その外力により、油圧ポンプも電動機も逆転し、艦はひとりでに旋回運動を起こすから、電動油圧舵取機械には逆転防止装置が必要だ、と海軍兵学校では説明されていた。

「比叡」の場合、この逆転防止機構が働かなかったのであろう。

「比叡」の人力操舵装置は、なぜ撤去されたのであろうか。改造の都合であろうか?

幸いにも手元に新造時の「青葉」「高雄」それに近代化改装後の「金剛」「霧島」などの艦内断面などの公式図のマイクロフィルムがあった。

これらの図を拡大焼付して、原寸の九六分の一に戻し詳細に調べてみたが「榛名」に残置されていたような人力操舵装置は、どの艦にも見当たらなかった。

昭和時代には、全世界の大型軍艦が電動油圧式舵取機械を採用している。

この場合、外国海軍では、どの程度に人力操舵についての配慮がなされていたものか、一度調べたいと思う。

6 曳航式応急舵 top

日本海軍では「比叡」沈没の戦訓を生かして、二種類の対策が講じられた。

まず、一年後の入渠の時期を利用して「金剛」の舵取機室の防禦が強化された。

室内の天井に当たる下甲板には、在来の二四ミリの装甲鈑の上に、二五ミリ装甲鈑が追加された。

舷側部分には、最低でも一メートルの幅を持った空所が新設され、この空所にはピッシリとコンクリートが流し込まれた。

第二の対策は、応急舵の開発と搭載であった。

軍艦の艦尾から太い索で応急舵を曳航する。

すると軍艦の針路は、この曳航物の影響を受ける。

「比叡」には舵が二枚あり、その面積の合計は五三平方メートルあった。

一枚の舵の面積は、畳一六・三枚の広さに当たる。

この半分か、三分一の四角い舵を作り、水中で垂直に立つように、一辺に錘(おもり)をつける。

艦尾の中央から、この応急舵の前端、上下に曳航索を結ぶ。

応急舵の後端、上下には、艦尾の右舷と左舵から、それぞれ、操縦索を結びつけておく。

両舷の操縦索を加減すれば、応急舵を船体中心線に対して、五〜一〇度ほど傾斜させることができる。

手元に軽巡洋艦「矢矧」「酒匂」の故障舵復旧装置と応急舵装置の詳細を伝える大型公式図がある。

両艦は、太平洋戦争中に完成した排水量六六五二トンの新鋭艦で「比叡」ほどの大艦ではないが、参考のために、その細目について検討を加えてみよう。

応急舵というのは、四角い鉄の巨大なプレート状のものである。

図面上で寸法を計算すると、横六・七メートル、縦四・四メートル、厚さ四〇センチである。

艦尾の舵のシルエットと比較すると、側面積は約半分くらいのようだ。 |

応急操舵装置を装備した巡洋艦「酒匂」:応急舵は後檣基部から出ている水上機用デリックで吊り下ろされるように指示されていたと思われる |

この応急舵は海中では縦に浮き、上面五〇センチ前後は、海面に出るように浮力と重心の位置を工夫してあるらしい。

応急舵が海中に直立した状態を考えてほしい。

この状態で艦尾に近い方から四隅にA、B、C、Dと説明用の符号をつけておこう。

艦尾からAB面、つまり、応急舵の先端までは、約二五メートルと指示されている。

これに艦尾から舵柄までの長さ約一九メートルを加えると約四四メートルになるが、これは艦の垂線長一六二メートルの二七パーセントにも当る。

なお、垂線長というのは船舶設計の基準に使用する船の長さのことで、艦首と海面の接触点から舵柄の中心までの長さのことである。

一般にはLppと略記している。

艦尾からは曵索と右操縦索・左操縦索の三本のケーブルが応急舵まで延びている。このケーブルには相当な力が加わるであろうが、図面では直径三〇ミリの鋼索の使用が指示されている。

艦尾のケーブル取入場所は曵索は艦中央であるが操縦索は、それぞれ艦尾左右のフェア・リーダーを用いているので、中央から約三メートル離れた位置から上甲板に取り入れられて、最も近い各舷のボラードに導かれる。

この操縦索の後端は、応急舵のC・D点と結ばれている。

一本のケーブルを、それぞれ応急舵の二点と結合するために、ジャッグルが用いられている。

この応急舵を使用するには、いくつかの制限がある。

その一つは、本来の舵が流れていてはこまることだ。

従って、故障舵復旧装置の図では、潜水夫によって舵の後部上端のアイ・プレートに直径三〇ミリの鋼索を取付け、船体に鉢巻をするように舷側から上甲板にとりこんで錨鎖車に巻きつけて、舵のフラフラをなくすとともに、中央位置に固定するよう指示されている。

もし、舵を中央に固定できないと、故障を引き起こす、と往記があるが、故障の情況などは明示されていない。おそらく応急舵に力がかかり、鋼索切断の原因となるのだろう。

次に、応急舵使用時の艦速が九ノット以下に制限されていることだ。これでは、低速貨物船なみの速力だから、潜水艦の襲撃が恐い。しかし、行動の自由を失うことを考えれば我慢しなければならないことであろう。

重い鉄板も、水中では、一枚の紙が、空中を舞うようにヒラリ、ヒラリと落ちてゆく。

過去に建造中の装甲巡洋艦が装甲鈑装着作業中にワイヤーが外れ、装甲鈑を海中に落としたことがあった。

海中に垂直に入った装甲鈑は、すぐ横になり、ヒラリ、ヒラリの最中に、その軍艦の船底付近に衝突し、船体に大穴をあけたことがあった。

応急舵使用時には、海中に舵を投入するのも大変な仕事になる。

公式図では、飛行機や内火艇などを艦内に引き揚げるのに使用する重量物用クレーンを使用し、船体から離れた位置で海中に下ろし、操縦索や曵索にはワイヤーで導索をとり、もつれないようにしてソロリ、ソロリと艦尾に導け、とくわしく指示されている。

この応急舵の公式図には昭和十八年十月に追加工事として施行するように明記されている。

「矢矧」竣工の二ヵ月前のことである。

「比叡」沈没の情況が艦政本部に伝わり、対策の確立が厳命され、多くの実験がかさねられ、約一年後に決定された処置が、この応急舵であった。

「比叡」の舵故障については、多くの矛盾した記述が残されている。

中には、応急舵の装着が終わろうとしたとき雷撃を受けたという説明もある。

「比叡」は「矢矧」と異り、舵が横にならんで二枚あった。

敵前で潜水夫を入れて、この舵を二枚とも中央に固縛するのは大変な作業になったろう。

それに舵に固縛用ワイヤーを巻きつけるアイ・プレートは、熔接しないと舵にはつけられられない。

なお、アイ・プレートとは、鉄道レールを短く切断したようなものと考えてほしい。

また、舵が三五度に固着していたという説明もある。

しかし、西田艦長をはじめ当事者の説明は、すべて故障復旧手段として、舵機室の排水作業のことしか述べていない。

やはり通説のごとく、流れ舵を起こし、この対策として人力油圧ポンプでの操舵が可能になるように務めた、と判断すべきであろう。

なお、十一月十三日金曜日の宇垣参謀長の日記に次の記述がある。

《舵機損傷の場合、駆逐艦を艦尾側方に曳航(適宜速力及舵使用)、舵の作用を為さしむるを有利とする旨注意す》

この注意が早目に「比叡」にとどいていれば、あるいは「比叡」の無事生還の奇跡も生じたかも知れないとも思われる。

以上、「比叡」の沈没について、軍艦としての機能や構造などの面から解説してきたが、ここで再び激闘なおつづくソロモン海の戦場に目を転じることにする。

top

**************************************** |