|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

13

|

8 戦闘指揮システム

戦艦は、あらゆる艦艇のうちで最も強力な火力を備えていることは、ここで改めて述べるまでもない。

その火力が、どのような威力を持ち、どのように使用されるか、それは本書でも前章までに具体的に述べてきた。

ここで艦載砲運用などの技術的面を略述してみることにしたい。

新造時の「金剛」は、二万二四〇〇メートルの遠方まで主砲弾を飛ばすことができた。

地球は球体であるから、海面から一〇メートル程度の高さにある主砲塔からでは、一万八〇〇〇メートル程度の的艦しか測的することができない。

そこで、上甲板にガッチリした三脚檣(さんきゃくしょう)を構築し、その頂上に檣頂観測所を設置してあった。

艦底の龍骨から九・四メートルのところに海面がある。

この高さは、艦内では下甲板と中甲板の中間に当たる。

中甲板の上に上甲板がある。

水面から四・一メートルの高さにあるこの上甲板は、すべての中心になっている強度甲板である。

軍艦を陸上の建築物にたとえれば、上甲板から下の艦内は地階に当たり、上甲板が地上一階に相当する。

これまでの説明に用いた水面は、設計のときの標準的な排水量での計算値である。

艦船は、人員や物資、それに燃料の積載情況によって水面との関係が変化する。

「比叡」では、艦内に四四二五トンの重量が増加すると、吃水が一メートル増加する計算になっている。

従って上甲板が海面下に没するときは、約一万八〇〇〇トンの海水が艦内に流れ込んでいることになる。

それほど、軍艦というものは、充分な浮力を考慮して設計されている。 |

完成時の「比叡」の三脚式の前檣

|

2 夜間魚雷攻撃部隊に高速戦艦を配す top

司令塔の後方に下部艦橋があり、その上が上部艦橋である。

下部艦橋の前端両舷に二五ミリ連装対空機銃があり、機銃の前には、発電機の通気孔が口を開けている。

上部艦橋の前端と、後端左右両舷には四基の見張方位盤がある。これについては後述する。

同じく、左右両舷に突出している覆塔付の測距儀は高角砲用である。

他の九隻の日本戦艦では、この位置に高角測距儀その他の諸装置があり、対空射撃の諸元をすべて算定していたが「比叡」では、測距・観測機能だけをコンパクトにまとめた九四式高射機だけが、この部分に設置されてあり、射撃諸元は艦内の高角砲発令所で計算して各高角砲に連絡されていた。

艦橋という名称であっても、この両艦橋の内部は、海図室と無線電話室以外は、各幹部士官の戦時休憩室になっていた。

上部艦橋の上、海面から一八メートルの高さに夜戦艦橋の床面がある。上甲板から数えると六階に相当する。

「第三次ソロモン海戦」のとき、西田艦長以下の幹部が詰めていたのは、この夜戦艦橋であった。

日本海軍は、常に戦艦同士の主砲砲戦を艦隊決戦の最後に位置づけしていた。

大正十年(一九一二年)のワシントン海軍軍縮会議以後、日米の戦艦比率は三対五に限定されたため、夜戦によるアメリカ戦艦の削減が日本海軍の重要戦略に決定した。

六四隻の駆逐艦からの、約四〇〇本の魚雷による一斉攻撃が、日本海軍の夜襲戦略として定着し、昭和六年(一九三一年)以後、この夜襲戦略は、さらに大規模のものとなった。

兵器面では高性能の酸素魚雷の開発が始まった。

夜襲部隊の第二艦隊には、多数の大型偵察巡洋艦が配属された。

大型・中型偵察巡洋艦二〇隻、駆逐艦六四隻、重雷装艦と呼ぶ魚雷戦専用巡洋艦三隻が二手に分かれ、約七三〇本の魚雷の一斉攻撃を加える。

この構想は雄大だが、当然、アメリカ海軍の大型偵察巡洋艦陣による必死の反撃が予想される。

そこで、この大夜襲艦隊の先頭に「金剛」級高速戦艦四隻を配置し、アメリカの巡洋艦部隊を、高速戦艦の主砲で、まず叩く、という基本戦略が決まった。

このため、「金剛」級は、昭和十年(一九三五年)以後、毎年の大演習では、夜襲訓練を繰返してきた。

戦艦の夜戦艦橋は、余り高くない位置、大型偵察巡洋艦の戦闘艦橋と同じくらいの高さにある。

これは、的艦のシルエットを照明弾の光の中に浮かび上がらせる効果を狙ったものであろう。

夜戦のとき、的艦を夜空にはっきりと浮かび上がらせるには、二種類の方法があり、パラシュート付の照明弾か探照灯が用いられた。

照明弾は、飛行機から投下するか、一五センチ砲で的艦より後方の夜空に射ち上げる。

一五センチ砲(ときには一四センチ砲)は中型偵察巡洋艦(通称、軽巡洋艦)か、戦艦副砲かである。

しかし主として、駆逐艦一六隻からなる、水雷戦隊の旗艦として配属されている、中型偵察巡洋艦が照明弾発射任務を担当した。

この旗艦巡洋艦は、前後檣に各二基の大型探照灯を装備し、各舷二基をもって「突撃」の合図と同時に的艦を照射し、「子(ね)隊」(指揮下の駆逐隊の意味)の各駆逐艦の雷撃を支援した。

探照灯照射艦は、敵艦隊の好目標となり、集中砲火を受ける。

従って、少々の被弾に耐え得る重防禦軍艦の方がよい。

戦艦は昔から、一二基前後の探照灯を搭載していた。

戦艦搭載の探照灯は、雷撃に来攻する敵の水雷艦艇を早期に発見し、自艦の副砲、別名水雷防禦砲で反撃をするためのものであった。

第一次大戦(一九一四〜一九年)以前は、停泊中の防禦に重点があり、探照灯も水雷防禦砲も、全周に均一に効果が及ぶように配置されていた。

しかし「長門」級の新造中に、戦艦の水雷艇防禦作戦の方針が変更になり、航行中、針路の前面に出現する敵水雷艦艇の制圧に装備の重点が移ったのである。

そして建造中の「伊勢」級以後が、この方針によって艤装された。

昭和六年以後は、戦艦の探照灯は、夜戦用に装備目的が変更された。

「比叡」は、煙突の両舷側に各四基の大型探照灯を装備している。

夜戦のとき、この探照灯で的艦を照射すれば、水雷戦隊旗艦である中型偵察巡洋艦の二倍の強力な光芒の中に的艦を浮かび上らせることができる。

艦隊演習では、常に高速戦艦の探照灯照射によって夜戦が開始された。

高速戦艦の夜戦艦橋は、このような作戦の指揮中枢でもあった。

だが、訓練では、一発も敵弾は来ない。従って探照灯照射艦が、どのような損害を受けるかは、実戦に参加するまで予想もできなかったのである。

3 射撃指揮機構 top

夜戦艦橋の一段上が作戦室である。

現在の軍艦なら多数のコンピューターと巨大なスクリーンなどがあり、指揮・通信の中枢であるが、エレクトロニクスの未発達な当時のことである。

後述のような艦内外の通信手段と多くの伝令が、司令部要員とともに詰めていたにすぎない。

八階部分は機銃および副砲測距所甲板、九階は副砲指揮所、照射指揮所、見張指揮所甲板で、一〇階は前方は昼戦艦橋、後方は士官の戦時休憩室となっている。

この昼戦艦橋までくると、その床面は海面から、約二九・五メートルという高さになっている。

ここは、もちろん昼間の遠距離砲撃戦のときの艦長以下の定位置である。

一一階は建築物で言えば屋上に当たる。中央に方位測定室の建屋があり、その周囲の開放部分は防空指揮所と呼ばれている。 ここには、多数の上空監視用の望遠鏡が据付けてある。

一二階と一三階は、一体となって回転する。

基線長一〇メートルという長大な距離測定機(当時は測距儀と呼んでいた)が一二階にあり、主砲測距及測的所と名づけられていた。

最上階の一三階は、主砲射撃指揮所である。

この部屋の後方には、方位測定用空中線と避雷針が突き出していた。

東京のデパートでも、当時は大半の屋上は八階か九階どまりだから、戦艦の前檣楼というものが「カストル」(城)と呼ぶにふさわしい巨大な構築物であったことがわかるだろう。

八階の副砲指揮所から上位はすべて、このように砲戦用の諸室、諸設備に充当されていた。

4 各部署の名称 top

ここで、名称について説明を加えよう。

測距所とは距離測定器があり、自艦と的艦との距離を測る部署である。

正確な距離は、数本の測距儀や、数回の測定結果の平均を求めて算定することになっていた。

従って、主砲砲戦に当たっても檣上測距儀と主砲塔測距儀だけでなく副砲用測距儀も、距離測定に加わる。

測的所には測的器が設置されている。

各測距所の測距値は電圧に変換され、平均電圧(測距平均値)として測的所に通報される。

測的盤の上には、この測距値や自艦の航距がプロットされ、計算された的艦の針路と速力が発令所に通知される。

発令所は艦内にある。事務机を一回り小型にしたような射撃盤と呼ぶ手動歯車式の特殊計算機が設置されている。

この機械によって上空の風向とか、砲身の摩耗度、発射火薬(装薬)の製造後の経過月数など、複雑なデータが正確に加除され射撃諸元が決定されて、各砲側に通知される。

指揮所には、各部署の指揮官が配置されており、所管機能の責任をもっている。

従って砲術長は主砲射撃指揮所が定位置で、艦長の命を受けて的艦を指定し、射撃の開始・終了を命令する。

旧式の戦艦では、前檣頂の最上部に、長基線長の距離測定儀があり、一段下の前方に主砲射撃所と主砲射撃指揮所があった。

主砲射撃所には射撃用方位盤があり、主砲射手が方位盤上の望遠鏡で的艦をにらんでいる。

射撃開始の命令によって、この射手が引き金を引くと各砲塔から弾丸が発射される。

昭和十年(一九二五年)に、木下三雄海軍中佐の考案になる九四式方位盤射撃指揮装置が開発された。これは、射撃用方位盤の上部に、砲術長用の観測鏡を併設したものである。

この九四式方位盤射撃指揮装置を搭載した近代化完了後の戦艦では、主砲射撃所という名称が消滅し、主砲射撃指揮所に一本化された。

|

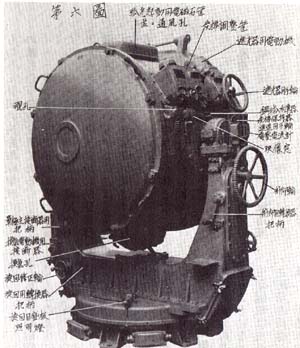

110センチ探照灯背面

|

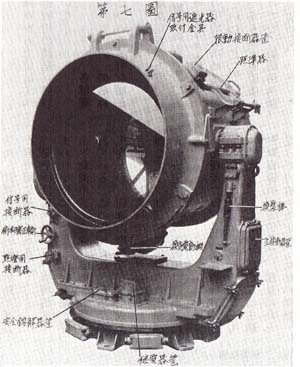

110センチ探照灯前面

|

九階の照射指揮所には、照射指揮官がおり、探照灯管制器が設置されていた。

「比叡」搭載の一一〇センチ探照灯は、名の通り、反射鏡の直径が一一〇センチもあった。

鏡面から四八センチのところに焦点があり、アーク灯を光源としていた。

探照灯自体は全周に回転し、俯角二五度、仰角一〇〇度(真上より反対側一〇度下まで)の俯仰能力を持っていた。

アーク灯は直流六五ボルト、二〇〇アンペアで、光源の炭素棒は直径一・四センチ、長さ七七センチもあった。

この炭素棒(陽極)は約三〇分で消耗した。

重量一・七トンのこの探照灯は、前檣頂の探照灯管制器から旋回に必要な目盛角度の通知を受け、予動で旋回させることも、遠隔操縦により操作することもできた。

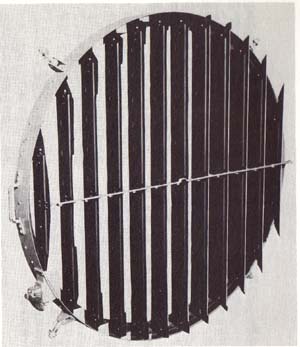

灯の前面にブラインドがあり、これを閉じていると、灯中の光は完全に遮蔽されていた。

夜戦のときは、ブラインドを閉ざしたまま点灯し、的艦に向けて待機する。

「照射始め」の命令で、ブラインドを上げると、強烈な光芒の中に的艦を捕捉できるという仕組みになっていた。 |

110センチ探照灯遮光版

|

5 弾火薬庫と揚弾薬装置 top

次に上甲板から下の、地上の建築物では地下室に当たる部分について調べてみよう。

軍艦の甲板は高さ三メートル前後のところに一層ずつ設けられている。

上甲板の下が中甲板・下甲板・最下甲板・第一船艙甲板・第二船艙甲板となり、その下に船底がある。

中甲板と下甲板の間に海面がある。従って最下甲板と言っても、決して一番下ではなく、海面から四メートルほど低いが、船底からは五メートル以上も高所である。

主砲塔直下の下甲板の下に主砲の弾火薬庫がある。

三六センチ主砲弾は重量六七三キロ、全長約一・五メートルある。

「比叡」には、この主砲弾が砲一門につき一五〇発、八門分で一二〇〇発も搭載されていた。

弾庫の中央に揚弾薬筒があり、これに隣接して一区画あたり約四〇発ずつの主砲弾が横積みしてある。

木製の枕を用い、一区画に一〇列五段、すべての弾頭が艦首を向くように置かれている。

格納されている弾丸のうち約半数は、天上の走行クレーンによって吊り上げられ、直接に、揚弾薬筒の横まで運ぶことができるが、残りの半数は、横向きの、別の走行クレーンによって、艦の首尾方向に運搬する走行クレーンの下まで運ばないと揚弾機まで運搬できなかった。

平時の実弾射撃では、一砲身当たり八発が限度である。従って、五○発も一〇〇発も射撃すると、本当に四〇秒に一発ずつ、この重い主砲弾を艦底の弾庫から、延べ五〇メートル近い距離を運搬して、給弾できるかどうかはわからない。

兵員の疲労、庫内の温度の上昇、運弾用クレーンの故障など何が起こるかわからない。

特に、天上走行クレーンは、水圧モーターによって作動するから、決して速いスピードで動くものではない。

そこで、昭和十四年十月に、戦艦「伊勢」で、一砲身当たり一二〇発前後の給弾実験をしたことがあった。

この実験は停泊中に、最高に訓練された兵員のみを集めて始められたが、その結果、一門当たり八〇発までは、平均三八秒前後で一発ずつ弾庫から主砲塔に供給できるが、八〇発以後は、給弾間隔が約倍の七六秒にも延びることが明らかになった。

「比叡」が、ガダルカナルの飛行場砲撃に用意したのは正式名称を「仮称三式通常弾」と呼ぶ対空射撃用の砲弾であった。 砲弾の全長も一・二メートル前後と短く、重量も五四九キロと軽かった。

「比叡」が会敵したとき各砲塔とも、砲身の中、砲塔の中二階的な位置の換装室から砲尾まで弾丸を持ち上げてゆく砲尾揚弾機、換装室内の下部揚弾機、そして弾庫内の揚弾機の入口と、天上走行クレーンの弾丸通路のすべてに、約五〜六発の三式弾があり、しかも、弾庫の出しやすい位置には、すべて三式弾が並べてあった。

しかも、軍艦では弾丸は、下から上に迅速に供給する設備は充分に考えられているが、上から下に吊り下ろす設備では、その作業スピードなど、全く考慮されていない。

弾丸を発射する装薬も同じことで、五四九キロの軽量弾丸用に準備されており、六七三キロの軍艦砲撃用の装薬への切換えに手間どったことであろう。

この時の飛行場砲撃は、間接射撃を予定していた。

目標を直接に照準するのが直接射撃、地図の上で、目標との相互位置の関係がわかっている別の目標を測距しながら、計算上で出てきた別の方向(そこに目標があるのだから)に、砲口を向けて射撃するのが間接射撃である。

このような射撃諸元の数値の変更は、艦内深所の射撃発令所の計算機の上で計算する。

従って、飛行場砲撃用に準備されていた主砲の全機能を短時間に、別の目標に切りかえることは、飛行甲板の上で発艦準備中の飛行機の爆弾を魚雷に取替える作業以上に困難な作業であったと思われる。

top

**************************************** |