|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

13 ついにガダルカナルを放棄

日本海軍が期待をかけた「第三次ソロモン海戦」は敗北に終った。

兵は疲労し、頼みの艦船も、戦闘による喪失や損傷ばかりでなく、この一年間の酷使でかなり損耗していた。

そんな情況下でも、多くの艦船が舳先をならべて停泊するラバウル港は、活気を呈していた。

はるかに眺める活火山は火口が湾の方向を向いており、真赤な熔岩が流れだして噴煙を吹き上げているのが、はっきり見える。

この風景を眺めているかぎり、戦争はどこか遠くの別世界の出来事のような気さえする。

しかし、そうした静けさも、たちまち破られた。

それは昭和十七年十一月三十日夜半のルンガ沖夜戦の報であった。

|

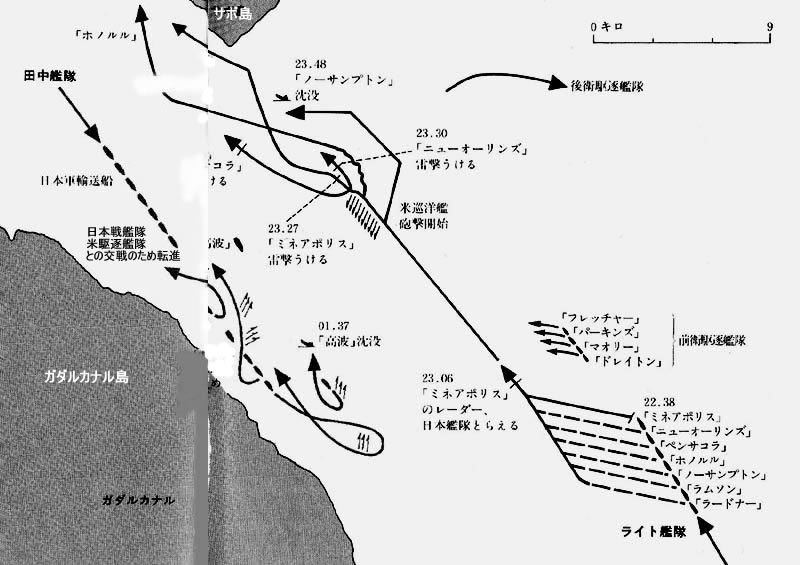

ルンガ沖夜戦(昭和17年11月30日)

|

1 ルンガ沖夜戦 top

この夜戦は、ガダルカナル島周辺の海域を警戒していた米巡洋艦五隻、駆逐艦六隻と、ガダルカナル島友軍への補給任務に当たるわが駆逐艦八隻との間に起こった遭遇戦である。

わが駆逐隊は「高波」を最前方の警戒に配置し「黒潮」「親潮」「陽炎」「巻波」「長波」「江風」「涼風」が続いていた。

いずれも最新型駆逐艦で、最大速力三三〜三五ノット、六一センチ魚雷発射管八門、一二・七センチ砲五〜六門を装備していた。

この駆逐隊の任務は、ガダルカナル島の陸軍への糧食輸送であった。

夜間にタサファロンガ岬の西方付近に急航し接岸、ドラム缶に詰めた糧食を揚陸して、ただちにショートランド基地に引きかえす予定であった。

この海域の航行が危険なのは、敵潜水艦の魚雷と、高速を出せば航跡を目あての敵機に爆撃されやすいことであった。

わが駆逐隊の隊形は単縦陣で、この隊形は乱戦を防ぎ、行動が自由で夜戦には適した隊形であった。

旗艦「高波」の司令官・田中少将から「本夜、会敵の恐れあり」の警戒電が全隊に発せられた。

そのとたん、最先頭を進む「高波」は敵の照射砲撃を浴びて炎上し、探照灯の光の束と曳光弾が集中し「高波」の周辺は、真昼のような海面となった。

敵は前方に四隻の駆逐艦、次に五隻の巡洋艦、後方に二隻の駆逐艦を配して、左へ左へと針路をとり、彼我の距離はしだいに接近した。

わが七隻の駆逐艦は砲戦を開始し、続いて魚雷を発射すると、すばやく避退行動に移った。

早目に避退しないと、被雷したり混戦となる危険があった。

このルンガ沖夜戦の戦果は、敵巡洋艦一隻、駆逐艦二隻撃沈、駆逐艦二隻撃破ということであったが、米側の記録では、巡洋艦一隻沈没、巡洋艦三隻大破となっている。

日本側は駆逐艦一隻の喪失で、ソロモン諸島付近の海戦では「第一次ソロモン海戦」と共に「ルンガ沖夜戦」は、完全に近い勝利であった。

ガダルカナル島方面に出撃する駆逐艦には犠牲が多かった。

犠牲になった駆逐艦の乗組員は、海面をただよい、運良く僚艦にひろい上げられればいいが、海戦が激しければそのまま放置される。

夜が明けると敵の魚雷艇が、熊手のようなもので漂流する連中を引き揚げる、と言われていた。

そうなれば捕虜になるわけで、不名誉であるし、戦争が終わるまで祖国に帰ることもできない。

艦が沈んだら艦と運命を共にしよう、と乗組員たちは覚悟していた。

ルンガ沖夜戦以後、水上艦艇同士の戦闘は、ごく小規模な小競合のみとなった。

ガダルカナル島付近の米軍の航空兵力は日ましに増強され、わが駆逐艦の高速輸送は困難さと被害が増大し、この補給作戦も先が見えてきた。

2 モグラ輸送による補給 top

その対策として潜水艦による糧食・弾薬の“モグラ”輸送が開始された。

第八潜水隊の潜水艦が一隻ずつ任務につき、ブーゲンビル島の南端ブイン基地から出発し、夜間こっそりガダルカナル島沖合に浮上して陸からの舟艇に引き渡すという方法であった。

しかし、この方法も間もなく敵の警戒艦や魚雷艇に発見され、昭和十八年一月からは輸送作戦は、ますます困難になった。

潜水艦は本来の艦船攻撃の任務から離れ、地味で苦しく、そして危険な“運送屋”に成り果てた。

そして、ついには浮上して攻撃にさらされる危険をさけるため、ドラム缶につめた物資を甲板に繋留し、海岸線に接近して潜航したままで繋留を解くという方法を考えだした。

ドラム缶はロープで数個つながれており、一端には小さなブイがつけられていた。

それを目あてに陸軍の船舶兵が海岸に引き揚げた。

この補給作戦にあたったイ号潜水艦では、一度に平均一五トン前後の糧食・弾薬を運ぶことができた。

それは兵一〇〇〇名の部隊の約一ヵ月の必要量であるが、ガダルカナル島の日本陸軍は一万数千人であったから、この潜水艦一隻の輸送量は、焼石に水であった。

この輸送には三十数隻の潜水艦が投入され、その半数ちかくが任務を完うし得なかった。

この心細い補給では、ガダルカナルの陸軍部隊は生き延びることもおぼつかない状態で、いずれは撤退のほか道のないところへ追い込まれて行った。

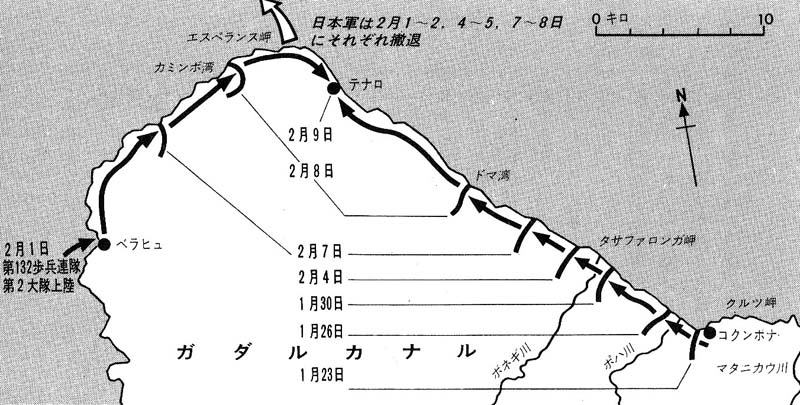

3 ガダルカナル島からの撤退作戦 top

ガダルカナル島周辺海域は制空権も制海権も敵の手中にある。陸軍一万余の兵力を、無事にガダルカナルから撤退させるには、尋常な作戦手段では成功は期しがたい情況であった。

しかし日本軍は、この作戦を敢行し、見事に成功したのである。

昭和十七年二九四二年)十二月上旬、海軍側から「ガ島方面で、これ以上、駆逐艦を失うことは連合艦隊の全作戦を危険にするから、駆逐艦による輸送は中止したい」という申し入れがあった。

これを機に、前述したような情況などを総合して、中央と現地の陸海軍幕僚たちは、ひそかに戦略転換の研究を始めたが、いまとなってはガダルカナルの兵力を撤退させること自体が、きわめて困難で、玉砕もやむを得ないのではないかと思われた。

しかし陸海軍の研究と調整の結果、十二月下旬には駆逐艦による撤退作戦の実施が決定されたのであった。

ガダルカナルにあった第十七軍司令部は、多くの部下の屍を残して去るに忍びず、また全員が傷病者で撤退は不可能であり、救出のため貴重な艦艇や飛行機を失うよりは、この島で玉砕したい、と主張した。

しかし各方面からの説得で、ようやく撤退に同意した。

こうしてガダルカナル撤退作戦は、昭和十八年二月一日から七日にかけて厳秘のうちに三次にわたって行なわれたのである。

この作戦は陸海協同の決死的行動により、奇跡的に成功したのであった。

米軍側は、これを日本軍の攻勢準備の兵力増強と判断し、日本軍の撤退に全く気づかなかったのである。

以下、その情況の一部を記載して本書を終わることとする。

昭和十八年一月十五日一二〇〇、空母「隼鷹」に先行してトラック島湾外の対潜掃討をした駆逐艦「五月雨」は、そのあと駆逐艦「朝雲」とともに「隼鷹」と合同して、その直衛についた。

「隼鷹」の目的は、ニューブリテン島のカビエンからニューギニアのウエワク基地へ第二航空戦隊司令部を移動させるため、その搭載機を途中の洋上で発進させるためであった。

これより先、一月十四日には駆逐艦「春雨」(共著者・原は、この艦に乗り組んでいた)が航空戦隊の基地用物資と陸兵を乗せて、カビエンからウエワクに向かって先行していた。

一月二十四日、トラック基地に入泊していた「五月雨」に、敵巡洋艦四隻、駆逐艦六隻がニューブリテン島のブイン飛行場攻撃に向かいつつあり、との報が入った。

敵は、日本軍のガ島への増援を警戒しているのであろうか?

昭和十八年一月三十一日、ガダルカナル島からの撤退作戦(第二次)が開始された。

わが軍は○六四五、トラック基地から出撃した。

4 第二次撤退作戦 top

この部隊は空母「瑞鳳」「隼鷹」生き残りの高速戦艦「金剛」「榛名」それに重巡四隻、軽巡三隻、駆逐艦六隻からなる機動部隊で、撤退作戦から敵の目をそらす陽動と航空支援の任務に当たるものであった。

一方、撤収部隊の駆逐艦二〇隻は二月四日一〇三〇にショートランドを出撃、二列単縦陣を組み三〇ノットの高速で一路ガダルカナルへ向かった。この中には「朝雲」「五月雨」の姿もあった。

以下、駆逐艦「朝雲」から見た第二次撤退作戦を見てみよう。

(第一次撤退は二月一日〜二日の夜半、成功裡に行なわれていた。後述)

二月四日は一四〇〇から約二〇分にわたり敵三〇機の攻撃を受け「黒潮」「舞風」の二艦が被弾して損傷。

「黒潮」は後部砲塔に被弾、同時に装薬に引火して火災発生、砲員一五名が火傷を受け、一名が行方不明となった。

「舞風」は至近弾により船体数ヵ所に破孔を生じ、二艦ともショートランドにひきかえした。

敵爆撃機の攻撃は猛烈をきわめ味方艦の前後左右に水柱が林立する。

この対空戦闘で「五月雨」の戦況は、どうだったか。

「かわかぜ、轟沈!」

見張員が叫んだ。水柱と爆煙が消えさっても「江風(かわかぜ)」は見えない。

(同艦は取舵をとったまま反転して後続艦のかげになっていたらしい)

右に左に敵機が乱舞する。

パラシュートが開いたと思うと、敵の大型機が大きく海面でバウンドして爆発する。

しばらくは煙が消えない。わが零戦は、実によく戦っている。

追われる敵機が海面スレスレに味方艦の前を横切って行く。

雷撃機だ! 艦爆にしては大きいと思ったが……雷撃機だ。

四機が翼をよりながら先頭の「朝雲」に向かって魚雷を投下した。照準が不正確で一本も命中しない。

その敵機に向かって「五月雨」の主砲が咆哮し、機銃が射ちまくる。

大小さまざまの水柱が「朝雲」の回りに群り立つ。

|

米軍は矢印のように左右からはさみうちで追撃したが、一日違いで日本軍は去っていた

|

5 米軍、撤収に気付かず top

一七〇〇、ガダルカナルまで、あと一〇〇浬だ。

日没頃、もう一度やって来ると思われた敵機は、姿を見せない。

もう大丈夫だ……。

各艦は三〇ノットの高速で突っ走っている。

一九二〇、各艦は突入隊形をとって、散開しながらガダルカナル泊地に向かう。サボ島が後になった。

ガ島が星あかりの海に黒々と浮んでいる。

輸送隊が撤収地点に接近すると警戒隊の「朝雲」と「五月雨」は、受け持ちの哨区で警戒についた。

やがて二二〇〇だ。上空を飛行機が飛び回っている。

味方機の夜間爆撃に対してか、ヘンダーソン飛行場のあたりに探照灯の光芒十数条が鮮明に見える。

やがて、それは一点に集中した。

味方機が捕捉されたのか? ここ「五月雨」の位置からは遠くてわからない。

「ああして敵の注意をひきつけておいて、こっちで引き揚げ作業を終わらせてしまうんだ」などという声がした。

だいぶ遠方に照明弾が輝いた。その灯りをすかして、反転してこちらに向かってくる白い灯火が見える。

複葉の敵水上偵察機だった。

つぎの瞬間、左舷二〜三〇〇メートルに、さらに一発の照明弾が発火し「五月雨」の艦影をクッキリと浮び上がらせてしまった。

もし反対側に魚雷艇でもひそんでいたら絶好の目標となる。

前方の艦で機銃を射つ音がしている。爆撃のひびきが聞こえる。敵は一機ではないらしい。 |

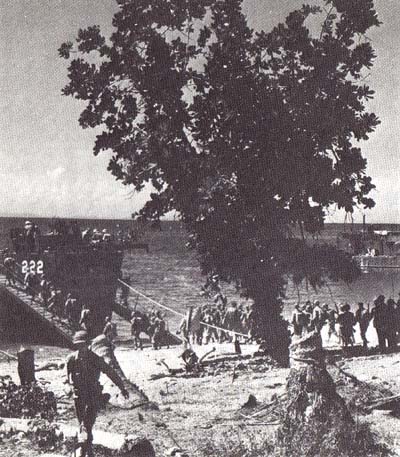

日本軍撤退後のコクンボナ海岸

米軍もむかえの輸送船で撤退している

|

○○○○(五日午前零時)、もう海上は白んでいた。引き揚げだ。

左側列に陸軍部隊を収容した輸送隊九隻、警戒隊が八隻、計一七隻の駆逐艦がガダルカナルを後にした。

三隻が被害を受けて隊列を離れていたが「江風」はついてきた。

夜が明けると同時に対空戦闘に備えたが敵機は姿を見せなかった。

○九四五、部隊はショートランド基地に帰投した。

6 幽鬼のごとき陸軍将兵 top

話は前後するが、これより先、二月一日から二日にかけての深夜、駆逐艦「雪風」を含む一一〇隻の駆逐艦が、第一次撤収作戦に成功している。

この第一次撤収作戦の部隊も、ガダルカナル突入前に空襲を受けていた各艦は爆撃をたくみにかわしながら熾烈な対空戦闘を行なったが、「巻波」は被害を受けて戦列を離れた。

ガダルカナル島から撤退する陸軍部隊の救出地点は、カミンボとエスペランスの二ヵ所で、二隊にわかれた駆逐艦によって撤収することになっていた。

駆逐艦部隊は夜陰を利して予定地点への接近に成功したが、空襲もさることながら問題はリーフ(珊瑚礁の浅瀬)であった。これをうまく通過しないと接岸できないのだ。

各駆逐艦の曳航した収容艇がリーフの入口をもとめて海岸に殺到する。

はやくもリーフに乗上げて離礁に夢中になる艇が散見された。

各艇がまき起こす波がリーフに砕け、夜光虫をまきこんで青白い光を発する。

そこを避けて行けばいい。先頭の艇が後続に入口を指示し全艇が無事に海岸に集結した。

海岸に近くなるにしたがい、言いようのない悪臭が鼻をつく。

これが屍臭というものだろうか。艇尾から錨を入れ、錨索を伸ばしながらザザーッと浜に乗り上げる。

美しい砂浜である。靴は砂にめり込み海水が入ってくる。

靴と足首に夜光虫が付着して青白く光る。渚は不気味な光におおわれている。

闇の樹蔭がダッと眼前に迫ってくるが、誰も出てこない。

敵の上陸とでも思ったのか?

それとも飛び出してくる体力もないのだろうか?

椰子林に、目をこらしながら近づくが、人の気配が感じられない。

「オーイ」とメガホンで呼んでみると、闇の中に人の気配がして一人が出てきた。

後に二、三人が続いてくる。勲章をつけた陸軍の参謀将校であった。

「お迎えに参りました」と言うと「ありがとう」と答えがあったが、後方に引き返す気力も体力もない様子である。

各収容艇は海岸と駆逐艦の間を三往復して全員収容の予定であった。

この調子では夜が明けてしまう。

「早く乗艇して下さい!」

「早くしろ」

「急げーっ!」

この撤収作戦の頼みの綱は夜の闇なのだ。気がせくままに、ついに声も大きく荒くなる。

しかし、ほとんどまともに歩ける者はいないのだ。

ゾロゾロと這い出してくる姿は、とてもこの世のものとは思われなかった。

銃を持っている者はいなかった。

少しでも身軽になるために、装具はほとんど捨て去り、ボロ服のみで辛うじて撤収地点までたどりついたのだ。

飢餓……栄養失調……ついには武器まで捨てた彼らの心情を思うと、目頭が熱くなってきた。

だが、感傷的になっている場合ではない。

一刻も早く、一人でも多く艇に乗せねばと心を鬼にして気合いを入れる。

助かったと思ったのか、安堵感からか動作が鈍い。

メガホンでポンポンとひっぱたきながら「元気を出せ!」「しっかりしろ」と叱咤激励しながら、手とり足とり艇内に押し込む。

艇内の整理が、また大変だ。

統制もなにもないから、整理のしようもない。身動きできぬほど満員の艇を、砂浜から押し出すのも一苦労だ。

それでも無事にリーフを出たが、今度は「雪風」の姿が見えない。

艦は仮泊の状態で待機していたので潮に流され、位置がずれたらしい。

ままよ、と近くの艦につけたが上げてくれない。

「雪風」の位置を聞いて、やっと自艦の舷側につけたが、今度は上甲板に上げるのが、また大変だ。

自力で道板やネットを登る体力がないのだ。ネットに手をかけても、身体を引き上げる握力もないのだ。

目の前でドボン、ドボンと海中に落ちてゆく。そして浮び上がってはこない。

せっかく艦までたどりつきながら、こうして死んでいった兵は、一体何人あったことだろう。

海面には夜光虫がキラキラと光っていた。

もう一往復で今夜の作業が終わるという頃、夜空の彼方に敵機らしい爆音を聞く。

みな星空をにらんで見張につくと、やがてスウーッと流星のような照明弾が浮び、強烈な光が海面を真昼のように照らし出す。

ハッと身をすくめたが、まだ距離は遠い。照明弾が、また二つ三つ、いまいましいかぎりだ。

まだ距離は遠いが、しだいに接近してくるようなら事だ。しかし敵の哨戒機は、そのまま遠ざかり、運よく発見をまぬがれたらしい。

一方、エスペランス岬の方では敵魚雷艇と交戦し、二隻を撃沈したとの報があった。

〇〇〇〇(二月二日午前零時)カミンボをあとに帰路につく。

7 第一次撤収作戦に成功 top

二月二日、強烈な熱帯の太陽の光を受けた上甲板は昨夜収容した陸軍の将兵が死んだように転がっていて、足の踏み場もない。

兵員室に入りきれない者が上甲板に寝ているのだ。

「雪風」の乗組員は、彼らに兵員室を提供したので自分たちは総員配置の位置についたままであった。

陸軍の兵は、魚雷発射管の下から砲塔の下にまで潜り込んでいて、どうにも整理にこまる。

彼らの頭髪は肩まで伸び変色しており、身体は骨と皮ばかり、精鋭を誇った日本帝国陸軍の姿は、どこにもない。

昨夜から艦の伝令が、兵員室と上甲板を駆け回り「将校の方は士官室で、お休み下さい」と呼び回っているが応ずる者はいない。

上甲板のかげの方で、みなと一緒に坐りこみ、うつろな視線を海上に投げている。

艦では食事には充分に気をくばり、初めは軽いもので胃をならし、しだいに栄養のあるものを加えているということだった。

どうやら元気の出てきた連中は、一人二人と配置についている乗組員たちと話しこむようになった。

草の根や木の葉、トカゲやカニなど、あらゆるものを食いつくし、よくもまあ頑張ったものだ。

「雪風」では陸軍さんに煙草を吸ってもらおうと各自が煙草を持ちよってきた。

途中、敵機の爆撃もあったが大事にはいたらず午前中に無事、ショートランドに入港した。

ここで陸軍の将兵は全員退艦した。

艦内は、いやな臭いでいっぱいだった。

負傷した手足に蛆虫(うじむし)がわき、その蛆虫を無心に一つ一つマッチ棒でとっていた者もいたくらいだ。

艦内は大消毒と大掃除で多忙をきわめた。

二月三日「雪風」は、ショートランドに在泊中である。

第三次撤退の準備で大発の曳航用意、小発矢発より小型の揚陸艇)の揚収、折りたたみ舟艇の揚収などで目が回るような忙しさだ。

今日乗艦してきた陸軍の船舶兵の連中は、三重県の出身者が多いと聞いた。

夜間「配置につけ」のブザーで飛び起きる。

対空戦闘だ。陸上からの対空射撃の砲火は花火のように美しい。

二二四〇頃から四日○一〇〇頃まで射撃音が聞こえてきた。

二月四日一〇〇〇から、大発を曳航、小発を収容して陸軍の艇員とともにガダルカナル島へ向かう。

(この「雪風」の記録は駆逐艦「雪風」の水雷科員・大西喬氏の手記を参照させていただいたものである)

第一次、第二次撤退作戦に共通していることは、ショートランド基地を出港してから、ほとんど同じ情況で空襲を受けていることである。

この頃になると、ガダルカナル島のヘンダーソン飛行場ばかりでなく、他にも米軍航空基地が整備されていることを物語っている。

ガダルカナル島撤収にあたって、輸送任務の駆逐艦は大発を曳航しているが、警戒駆逐艦は全く護衛に徹し大発は曳航せず、また小発も搭載していなかった。

「朝雲」と「五月雨」は、第二次撤退作戦に増援される以前は、先に述べた空母二隻、高速戦艦二隻以下の機動部隊の護衛についていたのであるが、この部隊はその役割りを充分に果たしたのであった。

第二次撤退作戦でガダルカナルへ向かう「朝雲」以下の輸送部隊に襲いかかった敵機を撃退した戦闘機隊は、この機動部隊の空母から発進したものであった。

機動部隊のソロモン北方海域における行動と輸送隊駆逐艦群を米軍は日本軍のガダルカナル奪回作戦のための増援部隊と判断し、防禦的警戒配備に移行していたのである。

8 救出部隊、必死の対空戦闘 top

昭和十八年二月七日「朝雲」「五月雨」「雪風」を含む駆逐艦一八隻は、糧食を満載して○九四五にショートランドから出撃した。

第三次撤退作戦の開始であった。二列単縦陣で一路、ガダルカナルへ向かう。

一六○○、果たせるかな、敵四〇機以上の襲撃を受けた。

上空直衛のわが戦闘機一七機がこれを迎撃、雨雲を挟んで空戦が展開された。

敵は戦爆連合で、この空戦のため隊形をくずし、駆逐艦に向かってきたのは十数機であった。

各艦は散開して対空戦闘に入る。

左の列の三番艦「浜風」は、右に転舵し反転すると列の後方へ向かった。

その時やってきた敵五機は左の列の二番艦「磯風」と「浜風」を攻撃した。

「磯風」は、たちまち黒煙に包まれた。至近弾、直撃弾が次々に爆煙と水柱を上げる。

すると他の一〇機ほどが右の列の「五月雨」を目標にグングンと迫ってきた。

主砲と機銃が休みなく火を吐き、曳光弾が真っ赤な尾をひいて、敵機の前へ前へと向かっている。いい弾着だ。

敵機は激しい対空砲火にたじろいだか左右に散開する。

と、左旋回した六機は煙を吐きながらも射撃する「磯風」に対し、八〇度ちかい急降下爆撃を敢行した。

「磯風」は爆柱で見えなくなった。

右旋回した他の数機も隙をうかがっていたが、これも翼をひるがえして「磯風」に突っこんで行った。

急降下爆撃の集中で「磯風」は黒煙に包まれ、反転して隊列を離れたが、速力が低下し後落した。

被弾損傷した「磯風」を護衛してショートランドへ向かっていた「長月」は、戦場への到着が遅れていた「江風」に会い、これに護衛をまかせて本隊を追求した。

9 第三次作戦も成功 top

一七四五、レンネル島へ向かう部隊が分離した。

一九三〇、ガダルカナル島が見えてきた。「朝雲」と「五月雨」は、カミンボ西方の哨戒にあたった。

サボ島東方に魚雷艇三隻あり、の報が入ったが、間もなくその一隻を撃沈したと続報が入った。

カミンボ西方を北に進み、サボ島の南で左に転舵する。

輸送隊の「雪風」は、予定どおり夜半にカミンボ泊地に入った。

すでに陸軍部隊は大発、小発などの舟艇に満載され、駆逐艦を待ちうけていた。

撤収作戦も今夜が最後なので、人員も多い。八百数十名が乗艦してきた。甲板は足の踏み場もない状態である。

やはり今夜も、舷側まで来ながら海中に没し去った兵隊が、かなりあったようだ。

浮き上がる力がないのだから、助けようもない。

陸軍の松田大佐(後衛部隊の指揮官)、笹川中佐も「雪風」に収容された。

これで全員収容したというので各艦は大発、小発六〇隻を処分した。

こんなものを曳航していては、速力にもひびき爆撃の回避もできない。

すべて処分し終わる頃、艦は微速で動きだしていた。

敵機も現れず、空には無数の星がまたたき泊地はもとの静寂にかえっていた。

上甲板で作業していた乗組員は突然、ハツと耳をそばだてた。人の声が聞こえるのだ。

「オーイ、オーイ」

それはカミンボの浜辺からであった。幻聴なのだろうか? それとも戦友の魂が呼んでいるのだろうか?

もう、どうすることもできない。

茫然とたたずむ乗組員の耳に今度は、機銃の射撃音が聞こえてきた。

島影の右端から尖光が連続して見えたが、敵は何を目標に射撃しているのか判断できなかった。

後髪をひかれる思いであるが、これで最後のガダルカナル島撤収作戦は終わったのだ。

「英霊二万の加護により、無事撤収する」の報告が大本営へ向けて打電された。

夜が明けたのに、どうしたことか敵機の来襲はなかった。

こうして、撤収部隊はガダルカナル島を離れること三〇〇浬のショートランドに静かに入泊した。

そして南東方面艦隊に編入され、ガダルカナル撤収作戦に従事していた各駆逐艦には、次の作戦が待っていた。

|

米軍によって拡張整備され大航空基地となった1944年のヘンダーソン飛行場

|

二月九日、大本営はニューギニアとソロモン方面からの撤退を発表した。

事実上の退却は“転進”という言葉で表現されていた。

しかしガダルカナル撤退は、単なる一過性の退却ではなく日米総力戦の結末であり、互角の綱引きが、いつの間にか引きずられて守勢に転じた結果に他ならなかったのである。

top

**************************************** |