|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

6 高速戦艦「比叡」を失う

ここで時計の針をやや戻し、もう一度「比叡」の戦闘に目を向けてみよう。

防空巡洋艦「アトランタ」に探照灯を照射し、先制攻撃をかけたものの「比叡」が無傷でいられたのは、一分か二分という短時間であった。

主砲が第三斉射を行なおうとしたとき、艦橋構造物に数発の敵弾が、あいついで炸裂した。

近距離砲戦である。こちらの射撃も正確に命中するが、敵にとっても条件は同じである。

わずか十数秒の間に、次々と命中する敵弾によって射撃指揮所、電信室、暗号室が廃墟と化した。

「比叡」は艦全体、いたるところに命中弾を受けた。高角砲が、機銃が、一つずつ吹き飛んでゆく。

1 手負いの高速戦艦に挑む駆逐艦 top

だが「比叡」にとっては、この程度の被弾は、数は多いものの致命傷ではない。擦り傷にすぎなかった。

厚い防禦装甲に保護された砲塔も、船体の両側水線下に取り付けられたバルジの防水区画によって守られている機関部もビクともしなかった。

敵重巡洋艦の二〇センチ砲弾は、線香花火のように装甲の表面で、むなしく炸裂するにすぎなかった。

しかし、重大な被害も生じていた。

艦橋構造物が、集中した砲弾で破壊されたため、砲戦の神経である射撃電路が一本を残して全滅してしまったのである。

砲塔は健全なのだが、統制された方位盤射撃は実施できない。

各砲塔が、各個に照準して、自由に射撃する独立射撃に移らざるを得なくなったのである。

「比叡」の前に飛びだした前衛駆逐隊の一番艦「カッシン」には、わが駆逐艦の魚雷が命中、速力が低下してきた。

そこへ、船体中央部で砲弾が炸裂した。

「カッシン」は炎の中にあえぎはじめた。

「比叡」の主砲が、この敵艦を狙い射った。

七六〇キロの三六センチ砲弾を、つるべ射ちに送りこんで「カノンン」を徹底的に叩きのめした。

この瀕死の状態にありながら「カブンン」は、魚雷四本を「比叡」に向かって発射した。

「比叡」では見張員が魚雷の航跡を発見した。「比叡」の巨体が左へ転舵、魚雷をかわす。

暗夜の混戦であった。敵味方の区別も、さだかではない。

その中にあって、日本戦艦の特徴である櫓式前檣のシルエットがクッキリと浮き上がり、火を吹いて燃えていた。

絶好の目標である。前衛駆逐隊の三番艦「ステレット」が全速力で突っこんできた。

だが「比叡」の回りには、軽巡洋艦「長良」が何隻かの駆逐艦とともに、ガッチリと守りをかためていた。

「ステレット」には、たちまち猛砲火が集中した。操舵装置が破損し、レーダーが効かなくなった。

舵がフラフラして保針すらできない。それでも、左右の推進器の回転数を調節しながら「ステレット」は「比叡」の二〇〇〇メートルにまで接近して、四本の魚雷を放ってきた。

だが、この魚雷も外れた。

前衛後尾の「オバノン」も飛びこんできた。一二・七センチ砲が「比叡」に向けて火を吹く。

「比叡」のマストにパッパツと被弾の閃光が走る。

「比叡」の一四センチ副砲、一二・七センチ連装高角砲が、この「オバノン」を殴りつける。

「射ち方止め!」「射ち方止め!」

と「サンフランシスコ」のキャラハン少将の必死に繰返す命令が「オバノン」のスピーカーから鳴りひびいた。

この砲戦の真っ最中に、なんという奇怪な命令か。「オバノン」艦長は指揮官の意図を疑った。

「比叡」の巨弾がヒュー、ヒュー、と頭上をかすめてゆく。

その舷側から、機銃の曳光弾が赤い線を引いて飛んでくる。

ここで砲戦を止めるのは自殺行為ではないか。

それでも、「オバノン」艦長は一時、射撃を中止した。

しばし、射たれ放題の時間が流れる。

その間にも、高速の「比叡」は、どんどん走りすぎて行く。

我慢できなくなって「オバノン」艦長は砲撃を再開した。

そして大急ぎで魚雷二本を発射したが、命中しなかった。

「比叡」とすれちがった「オバノン」の前に、小型艦が炎上しながら流れてきた。

二番艦だった「ラフィー」である。

戦闘が始まったとき「夕立」「春雨」との衝突を避けて、先頭の「カッシン」が左へ急転舵した。

そのとき「ラフィー」は、白い泡をかぶった絶壁のような艦首がまっすぐにこちらに向かって、雪崩のようなすさまじさで突っかかってくるのを発見した。

「比叡」であった。

大砲も機銃も、全火力をあげて「ラフィー」は「比叡」を射った。照準する暇もない。

しかし、照準は不必要だった。

「比叡」の巨砲が咆哮する。副砲と高角砲が「ラフィー」に向けられた。

斉射弾が夾叉(こうさ)し、十数発が艦上で閃光を発し炸裂する。

「比叡」が嵐のように去ったあと「ラフィー」の艦尾に魚雷が命中した。

火炎が艦尾をおおったとき、艦の中央からも炎の塔が立ちのぼる。

巨弾が命中し、機関部が破壊された。

「オバノン」が近づいたとき「ラフイー」が爆発した。

「オバノン」は、巨大な水柱と爆風で激しく揺れた。

《発射管室の窓からは、右側の戦闘しか目撃できない。

右側、斜め前方に、巨大な浪を蹴立てて、その航跡に艦尾を没しながら驀進しているのは戦隊旗艦の軽巡洋艦「長良」だった。

「雪風」の機関出力は五万三〇〇〇馬力である。その主機(タービン・エンジン)がうなりを立てて暗黒の海面を切り裂いている。「雪風」の船体はギイギイと金属の軋み音をあげている。

「雪風」の航跡上には、後続の駆逐艦「天津風」「照月」が一本棒で追走してきている。

突然、右舷前方が真昼のように明るくなり、クッキリと敵の艦影が浮かび上がった。

味方の、どの艦が照射したのかわからない。

なにしろ、右舷の敵艦と「長良」しか窓からは見えないのだ。

つづいて「長良」も探照灯を照射した。

「危険なことをやるな!」と思うと同時に「長良」に敵弾が集中してきた。

味方の照射と同時に、戦いが始まったのだ。

彼我の銃砲火は熾烈である。赤、黄、青色の曳光弾が無数に夾叉(こうさ)し、美しく夜空を色どる。

右前方を行く「長良」には、まるで吸いとっているかのように砲弾が集中し、パッ、パッと火炎が上がっている。

舷々相摩す乱戦、一艦対一艦の戦闘となったのだ。

一秒間で三〇メートルの相対速力である。矢のように舷側を反航する敵艦に対し、主砲も機銃も、水平射撃を浴せかける。

射距離など測れない。文字どおり、零距離海戦である。

味方の弾着も、実に正確だった。

戦艦の三式弾は、敵巡洋艦の甲板を一瞬にして火の海と化した。

鋭い閃光を発して炸烈する三式弾は、敵艦全体を炎で包み、遠くから見ると、被弾艦がシルエットになって、はっきりと夜空に浮かんで見えるのだ。

絶好の目標である。味方の艦が、この目標に対して容赦なく砲撃と雷撃を加える。

敵巡洋艦は、たちまち大爆発を起こした。やがて逆立ちとなって海中に没するだろう。

残念ながら、その最期は見とどけられなかった。

敵艦の間を走りぬけながらの絶え間ない射撃のため、機銃の銃身が真っ赤に焼けてきた。

ザーザーツと水をかけ、銃身を冷やしながら射撃を続ける。

艦が転舵し、傾斜するたびに機銃弾の空薬莢が、滝のように発射管室の目の前の上甲板に落ちてきた。

「雪風」も被弾した。

左舷病室の水線下に破孔を生じて浸水が始まった。応急員が、機銃弾の飛び交う甲板を走りぬけて、被弾の場所に向かう。

応急処置が効を奏して浸水は食い止められ「雪風」は沈没をまぬかれた。

これは後日談だが、浸水を排して病室を調査していると砲弾の弾片が出てきた。

てっきり敵弾と思ったところ、戦艦副砲の弾片であった。弾片が弾底部であったため、そこには佐世保軍需部の印が入っていたという。

「比叡」の副砲弾であろう、ということで一時は、艦内が騒然となった》 |

この暗黒の海上で、敵味方三〇隻以上が入り乱れての乱戦となれば、彼我(ひが)共に多くの同士討が起っても当然である。

「雪風」が沈没をまぬがれたことは、幸いと言わねばならない。

3 ルンガ泊地の砲声やむ top

暗黒の狭海面での戦闘であるから、彼我ともに全般的戦況の流れを把握することができなかった。

日本艦隊は、戦闘に敗れた、とは思わなかったにしても、圧倒的な勝利を得ていたとは気づいていなかった。

戦艦戦隊直衛の第十戦隊旗艦であった軽巡洋艦「長良」から「戦場を整理されてはいかがか」という無線が発せられた。

発信者は木村進少将、宛先は挺身攻撃隊指揮官の阿部中将であった。

午前零時すぎ、阿部中将は「全軍反転せよ」と下令した。

「霧島」が、さっそく大きな円を描いて回頭した。

だが、回頭中も、名残り惜しげに付近の米艦に数斉射を注ぐ。

「霧島」はサボ島の北側を通りぬけた。

ガダルカナル島沖では「比叡」と「夕立」が燃えていた。

「比叡」の機関部は健全で、なお全速航行が可能であった。

しかし、惜しいことに、舵機室に浸水し舵が流れて直進できなかったのである。

舵がフラフラになり、操舵できなくなることを「舵が流れる」と言う。

艦が直進できず、大きな円を描いて、一定の地点をグルグル回ることしかできなくなったのだ。

この時、日本艦隊には「霧島」「長良」など一三隻の戦闘航海可能の艦が残っていたが、米艦隊の戦える艦は二、三隻に減っていた。

兵力の差もさることながら、戦闘は日本艦隊の圧倒的な勝利で終わっていたのである。

闇を切った探照灯と、発砲の閃光は、すべて止んだ。

深傷(ふかで)を負った米艦隊も、航行不能艦を残し、ガダルカナル島沖から避退して行った。無傷の艦は、駆逐艦「フレッチャー」ただ一隻であった。

この海戦のとき、もし、挺身攻撃隊指揮官・阿部中将が、満身創痍で炎上し正常な航行が不能の「比叡」ではなく「霧島」に将旗をかかげていたならば、後の展開が異っていたかもしれない。

「霧島」は無傷だったから、もっと落ちついて戦場の情況について判断できたのではなかろうか?

乱戦であっても、隊形を整理してみれば、海で燃えている敵艦の数にくらべて味方は、「暁」が行方不明、「比叡」「夕立」が火災発生という小被害であったことから、勝利を得たことに気づいたであろう。

そして、挺身攻撃隊の作戦目的が、ガダルカナル島飛行場の砲撃であったことを思い出したかもしれない。

しかし「飛行場砲撃中止」の命令が下された。

4 「夕立」を海没処分 top

○一一五「五月雨(さみだれ)」は「夕立」救助を「霧島」から命じられた。

精鋭の駆逐艦「夕立」は「春雨」に従って、日本艦隊の先頭にあって戦った。両艦はルンガ泊地に深く侵入し、敵艦の隊列の中に入り、乱戦にまきこまれた。

激しい両舷戦闘の結果「敵二艦を撃沈」と打電して、まず「春雨」が北方海面に向かって引返した。

幸いにも、「春雨」は無傷だった。

一発も被弾しなかった。だが「夕立」は命中弾を受けて燃えていた。

燃えたまま、さらにルンガ陸岸に近い敵艦の群の中に深く侵入し、力闘(りきとう)を続けたのである。

反転南下した「五月雨」は、約三〇分後に南東五〇〇〇メートルに炎上中の「夕立」を発見した。

すぐ、「夕立」に近づき、右舷に艦首と艦尾を逆にして接舷した「五月雨」はただちに「夕立」乗組員の収容を始めた。

燃え続ける「夕立」には艦首がなかった。重油と塗料が燃えており、炎が艦尾にも回りかけている。

暗号書などの機密書類を焼却して「夕立」艦長が、艦橋から下りてきて「五月雨」に移乗した。 |

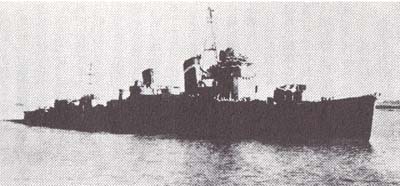

駆逐艦「五月雨」型の一艦

|

○二五〇「五月雨」は「夕立」を離れた。

ルンガ泊地には砲声が途絶えていた。ただ、なお燃え続ける火だけが遠望される。

その火が、時々ドッと崩れ散る。

「夕立」艦長は、血痕と油と煙に汚れきった自服姿の小柄な士官だった。

頭と頸と左上膊に傷を受けているのがわかった。

彼は「五月雨」に乗り移ると、傷の手当も受けずに艦橋に駆け上がって行った。

そして「五月雨」艦長に「夕立」の処分を要請した。その声には、切々たる響きがあった。

薄暗い中に見る「夕立」艦長の顔は、眉が釣り上がり、口は一文字に結ばれていた。

万一「夕立」の船体が敵の手に落ちては、武人の面目が立たない、との思いが胸を満たしていることであろう。

○二三三「五月雨」は雷撃のため「夕立」との距離をとった。

「右魚雷戦、同航」

命令が下り、二本の魚雷が発射されたが、命中しなかった。

近すぎて、魚雷は「夕立」の艦底を通過したのかも知れない。

「五月雨」は反転して「夕立」に近づき、砲撃を開始し、さらに魚雷を発射した。

弾丸は当たっているが、魚雷命中の様子は見えない。

「五月雨」艦長は、砲雷同時攻撃だから、被雷してもわからないだろう、と言った。

だが、魚雷命中の水柱は大きいから、魚雷が命中すれば、はっきりとわかるはずである。

砲撃は、なおつづく。

やがて、東の空か白んできた。

「夕立」の左舷中央部に被弾による破孔が黒く口を開いて、海水を呑みこんでいる。

船体は、だいぶ傾きだした。

○三〇二、後方見張員があわただしく叫んだ。

「敵! 重巡一隻、駆逐艦一隻」

「左一六〇度、一万メートル」

左一六〇度と言うと、左舷と艦尾の中間方向に当たる。

そちらを振り向くと、ガダルカナル島方向の水平線上に小さな艦影が肉眼でも見分けられた。

「最大戦速、取舵!」

伝令器が一挙に最高速力まで回り、左に回りだした艦首の水切り音が高まり、艦橋に吹きつける風が強まってきた。

「五月雨」の艦長のうしろから「夕立」艦長がツカツカと近寄って言った。

「艦長。まことにすまないが、もう一度、引返して魚雷を射ってもらえないか」

彼は、そう言うと暝目(めいもく)した。

「大丈夫、魚雷は当たっている。当たっていなかったら、わしが腹を切るから安心してくれ。

今引返したら君、『五月雨』ばかりじゃない、せっかく救助した『夕立』乗組員まで、みんな一緒にやられてしまう。

残念だが、このところは諦めよう」

「夕立」艦長は、黙って艦橋の後部に去った。

艦橋の後方の出入口から旗甲板に出て行った彼は、もうだいぶ遠ざかった「夕立」の艦影を、いつまでも見送っていた。

5 送り狼の襲撃 top

「敵、発砲!」

黄褐色の砲煙が先頭を走る重巡洋艦の前にひろがる。

しかし、敵味方ともに反航しているらしい。たちまち、敵の艦影は小さく遠ざかる。

夜は、全く姿を消した。

南方の蒼さを増した空の中から、敵機が二機、姿を現してグングン近づいて来た。急降下爆撃機らしい。

一番砲が後方旋回限界の一五〇度近くまで旋回し、砲身が高い仰角をとった。

敵機に対する砲撃が始まり、射程外の遠距離の敵に機銃射撃が始まった。

乗組員の顔に不安の色が増す。みな必死の面持ちだった。

広い海の上、見わたすかぎり味方の艦は一隻もいない。

敵機の爆撃目標は「五月雨」だけだし、撃沈されれば、味方に救助される当てはない。

それに、後からは敵艦が追ってくるのではないだろうか。

全艦の機銃が射ちに射っている。

敵機は「五月雨」を追いこして艦首に回りこみ、反転して急降下に移ってきた。

だが、必死に射撃する機銃に妨害されたのであろうか、やや高い高度で爆弾を放すと、右へ外れて遠ざかって行った。

艦の長さの二倍ほど、約二〇〇メートルほど離れたところに水柱が上がった。

と見ると、別の敵機が、急降下に入った。今度は、爆撃後、機銃掃射を浴びせて飛び去った。

だが、爆弾は艦尾の海中にどす黒い爆柱をあげて消えていった。

「五月雨」には被害がなかった。

敵機が視界から消えて、みなホッとした。

「夕立」の水雷長も、主計長も、みな血を浴びた姿のままで上空を見張っている。

敵艦は視界にない。追撃は断念したようだ。

○五〇〇、また敵機が現れた。今度は五機である。

一艦を五機で攻撃されては、とうてい敵うはずがない。

もう駄目かもしれない。乗組員の顔に観念した色が浮かぶ。

直撃を受けたら、どこにいようと、なにもかもおしまいだ。

一機が急降下を始めた。キューンとつんざくような金属音が耳元をかすめた。

敵機は爆発音を残して上昇に移った。

砲声も、機銃音も聞こえない。

乗組員の全神経が敵機の動向に集中している。

艦尾右舷の海面が白い泡を吹き、湧き上がってきた。

他の四機は襲ってこなかった。

爆撃の帰りで爆弾を持っていなかったのかも知れない。

「○七〇〇までだ」

あと二時間、午前七時まで頑張れば、敵艦上機の行動圏外に出るから、爆撃を受けなくてすむ。

「もう少しだ」

先任将校である水雷長が、そう言いながら先に立って、陽焼けした顔で空を仰ぎ、対空見張を務めている。

太陽は輝きを増し、しだいに暑さが加わってくる。

高速航行のため、風圧も強い。

見張員は疲れ切っている。

だが、見張に専念していた。

誰の顔も、汗と埃でうす汚い。

眼は充血し、心は緊張の極にあるのだが、単調な作業のためか睡魔が襲ってくる。

艦は全速力で走っていた。

だが、時間のたつのが遅く、時計の針の回るのが、もどかしい。

6 「比叡」の救助に「雪風」急航 top

夜が明けると、ツラギから曳船が出てきた。

航行不能の駆逐艦「アーロン・ワード」の曳航が始まったのである。

傷ついた「比叡」から、この様子が見えた。

七〇発以上の被弾によって上部構造物を大破されたが「比叡」はまだ闘志を失ってはいなかった。

距離二万四〇〇〇メートル。

射撃指揮装置が破壊されているため一斉射撃ができないから、各砲塔ごとに照準し射撃する独立射撃で砲撃を開始した。

弾着は、見事に二隻の艦を夾叉(こうさ)している。

良好な弾着が続いたが、目標が小型艦のため、なかなか命中弾がでない。

相手が大艦であれば、大損害を与えていたところなのだが、二隻はとうとう逃げ去ってしまった。

十一月十三日の朝は晴れていた。

闇夜の乱戦のため、病室に被弾した「雪風」も味方艦隊から離れてしまった。

夜が明けたとき「雪風」は孤独だった。

味方の動静は、全くわからない。昨夜の勝敗すらわかっていない。

視界内に自艦一隻ということは、最悪の場合を予想すると、味方艦隊全滅ということもあり得る。

乗組員の胸に不安の念が拡がってきた。

やがて、水平線に艦影を発見した。

「すわ敵艦」と一時は緊張したが、日本軍艦独特の直立煙突が識別できて、すぐ味方艦とわかり安心した。

両艦反航のため、相互の距離がダンダンと縮まる。

近づいてみると、戦隊旗艦の軽巡洋艦「長良」であった。

相当な被害を受けており、船体は一五度くらい傾斜していた。

反航で通過のとき「長良」と手旗信号が交換された。

戦艦「比叡」が航行不能のまま炎上中であるという。

「比叡」の概略の位置を告げて、「長良」は視界外に去って行った。

「雪風」は、反転し「比叡」救助に向かった。

艦内では、海戦の後仕末が始まっている。

各分隊が、受け持ち区域別に、艦内の被害個所をくわしく調査し、機銃弾の被弾数などを艦橋に報告する。

急航する「雪風」の前方、水平線上に黒煙が立ちのぼっている。

近づいて行くと、黒煙の下に「比叡」が燃えていた。

「比叡」は必死に消火中であった。

甲板上に、ホースが幾条も引きまわされ、大混乱しているらしい。

7 米軍機の集中攻撃 top

早朝からの「比叡」の闘志を見せた曵航船に対する砲撃が、ヘンダーソン飛行場を目ざめさせたのかも知れない。

昨夜、わが艦隊が砲撃を加えようとした、その飛行場から、続々と敵機が舞い上がった。

すぐ眼前には巨大な爆撃目標が浮いている。

敵機は、これに襲いかかり、投弾銃撃を繰返す。

爆弾がなくなると飛行場にもどり、再武装して出撃してくる。

舵の効かない「比叡」は、爆弾の外れるはずのない巨大な実艦標的なのだが、襲いかかる側の米海兵隊機の爆撃能力は低かった。

正午頃までに延べ七十余機が襲撃してきたが、命中弾は三発しかなかった。

実に、お粗末な爆撃だった。

重い鉄の装甲におおわれた「比叡」にとって、小型爆弾三発程度の被弾など、爪をはいだぐらいの軽傷でしかない。

その「比叡」の艦内では、必死の応急修理が続いていた。

火災は、ほとんど消し止めた。浸水も食いとめた。あと舵の故障さえ回復すれば……。

この空襲の前に味方駆逐艦が救助に駆けつけてきてくれた。「雪風」だった。

「雪風」は「比叡」の回りを大きく旋回しながら手旗信号を送った。

「いかがせしや」

「われ通信装置はすべて故障、手旗のみ。操舵不能のため、人力操舵に切換中」

「比叡」から手旗信号が返ってきた。

そのうちに「照月」と第二十七駆逐隊が集まってきた。

各駆逐艦は「比叡」の回りを航行しながら直衛に当たった。

すべての通信手段を失っている「比叡」からは、他艦を指揮することができないので第十一戦隊司令官・阿部中将は、幕僚とともに「雪風」に移乗した。

前述の大空襲は、司令部の移乗後に始まった。

ただちに対空戦闘が下令された。

各艦はすべての主砲、高角砲、対空機銃を射ち上げる。

その猛烈な弾幕をくぐり抜けて、敵の急降下爆撃機がヒラリ、ピカリと翼を反射させて急降下してきた。

敵機の爆弾は地上攻撃に用いる人員殺傷用の瞬発信管が装着されているようだ。

海面に落下しても爆発し、爆煙と水柱を吹き上げる。

「比叡」の周囲では、弾幕と爆煙が空を覆い、閃光と火炎と爆煙が空と海に満ちてきた。

「雪風」からは三万七〇〇〇トンの巨艦「比叡」は、全く停止して漂流しているようにしか見えなくなった。

8 「比叡」ついに自沈 top

対空戦闘では、小型の駆逐艦は比較的有利に戦える。

来襲の敵機は、かならず大型艦を狙うので、駆逐艦には余り攻撃がない。

たまに二、三機が来襲するのみである。

そのうえ駆逐艦は、機敏な行動がとれるので、対空戦闘には強かった。

駆逐艦は各艦とも「比叡」を中心に、その周囲を回りながら猛烈な銃砲火を敵機に浴せたが、敵機もたじろぐことなく、二、三機ずつ敢然として急降下してくる。

海面が煮えたぎり、水柱が上がる。

「比叡」が、そして、ときには駆逐艦も、その水柱の中に閉じこめられてしまう。

空襲の直前に、「比叡」に向かったカッターが一隻あった。

敵機来襲前に艦内に揚収できなかったため、海面にただよっていたのである。

そのカッターの回りの海面が湧き立った。敵機が機銃掃射を始めたのだ。

このカッターは、空襲が終わるまで、「比叡」と駆逐艦との中間の海に漂流していた。

敵機に対抗する手段の何もない乗組員は、いかに心細かったことだろうか。

「雪風」に移乗した第十一戦隊司令部要員は、司令官以下はほとんどが負傷しており、純白の夏服は血で染まっていた。

「雪風」の衛生下士官は、まず艦橋に上がると「乗組員の手当てを先に始めてくれ」と言われて、また病室に戻ってきた。

「雪風」に収容された「比叡」の負傷者には重傷者が多かった。

さっそく傷の手当てが始まったが、その甲斐もなく幾人もの兵隊が死んでいった。

空襲は、一時間前後の間隔で繰返された。

爆撃の成果に業を煮やしたのか、駆逐艦への機銃掃射も猛烈になってきた。

「雪風」の機銃掃射による被害も、かなり増えてきた。

駆逐艦の船体は厚さ六ミリくらいの軟鉄板でできていて、外板が薄いから機銃弾は貫通するし、至近弾の破片によっても孔があく。

「雪風」も数ヵ所に小破孔を生じ、浸水が増えてきた。

しかし「比叡」の船体は厚さ二〇センチのビッカーズ装甲でおおわれている。

その装甲は機銃弾や触発信管付の小爆弾の弾片など、すべて跳ねかえしてしまい、なかなか破壊されることはない。

それでも少しは破孔からの浸水もあるとみえて、わずかに吃水が増している。

「比叡」は、あとわずかで応急操舵が可能になろうとしていたとき、雷撃機一〇機の襲撃を受けた。

魚雷一本が一番砲塔直下の右舷水線下に命中したが、損害は軽微であった。

阿部司令官は一六〇〇、ついに「比叡」の処分を決意し、断を下した。

総員が退去し「比叡」の艦底弁(キングストン・バルブ)が開かれた。

「比叡」は日本海軍にとって、実質的には最新、最精鋭の戦艦であった。

それだけに、その喪失が日本海軍に与えた衝撃は大きかった。

当時の連合艦隊参謀長・宇垣纏中将の日記『戦藻録』によって、その衝撃の一端をうかがってみよう。

《高速戦艦。

二艦隊参謀、大学校教官当時、之が高速化を主張し、其用法に関与し来れる一主謀者として。

改造の最後艦にして最も理想化せられたる本艦を失うは誠に遺憾なり》

また、「比叡」艦長・西田正雄氏の戦後回想を『戦史叢書』から引用しておこう。

《「比叡」は我が海軍に四隻しかない高速戦艦の一隻であった。

開戦になってみると戦艦は、この四隻しか役立たないと言える貴重な艦であった。

ガ島に乗り上げようとかなり心は動いたが、いまだ手の打ちようもあるだろうに、この貴重な艦を軽々に捨てるべきではないと思い直し、手段を尽くして避退することとした。

当時、主機械は健全で、問題は舵機室の排水のみにあると判断していた》

その西田艦長の手元に「主機械使用不能」との報告が届いた。

この報告が西田艦長の「比叡」生存への執念を断ち切った。

そして、「比叡」は沈んだ。

ソロモンの海の激闘(第三次ソロモン海戦)は、なお続くのであるが、ここでひとまず目を転じて日本の高速戦艦について触れてみよう。

「比叡」とは、一体どんな軍艦であったのだろうか。

歴史の駒(こま)を、しばらく後に戻し「比叡」の生い立ちを追うことにする。

top

**************************************** |