|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

13

9 軍艦の防禦機構

「比叡」は明治四十二年(一九〇九年)に設計された軍艦である。

この時代の海上戦闘は、敵味方ともに四隻から八隻の戦艦が、単縦陣で海上を平行に走りながら、主砲を射ち合うというパターンが基本になっていた。

この海戦思想は、十五世紀から十九世紀前半にかけての「シップ・オブ・ザ・ライン」の時代と、全く同じであった。

シップ・オブ・ザ・ラインは日本語訳を「戦列艦」という。

日本では、戦列艦の原語は「ライン・オブ・バトルシップ」として知られているが、一〇冊前後の古い洋書を調査した範囲では、ほとんど「シップ・オブ・ザ・ライン」が用いられていた。

イギリス海軍の名将ネルソン提督がトラファルガーの海戦(一八〇五年)でフランス・スペインの連合艦隊に決定的な勝利を収めた時代のしばらく後までが「シップ・オブ・ザ・ライン」の時代である。

トラファルガー海戦から「比叡」設計までの一〇〇年間に変化したことは、木造船が鋼鉄船体、帆走がスクリュー機走に、搭載砲が大型化して精巧微妙になったにすぎない。

太平洋戦争ではダスターフォース戦術が、海戦思想の中心となった。

「ダスターフォース」の訳語としては「機動部隊」が用いられることが多い。

少数精鋭の部隊が、神出鬼没の作戦を展開することが、機動部隊戦術の思想である。

海上兵力による機動部隊は、高速戦艦と高速航空母艦が中心となったため、ダスターフォースを「空母機動部隊」とも訳している。

1 装甲鈑による直接防禦 top

ネルソンの時代と「比叡」の時代では、海戦の思想は同じでも砲戦のやり方は、だいぶ異っていた。

ネルソン時代には、砲戦時三〇〇メートル前後であった両艦隊の間隔は「比叡」の時代には、八〇〇〇メートルから一万メートルを想定して設計している。

「比叡」主砲の四五口径三六センチ砲は、水平から五度前後砲身を上向けると――これを砲身仰角と呼ぶが―― 一万メートル先の敵艦を射撃することができた。

従って弾丸は、海面を這うように飛翔して、側面から軍艦に命中する。

そこで、戦艦の耐弾防禦と言えば、まず、船体の水線から上の部分に厚い装甲鈑を張ることに決まっていた。

それも、海面スレスレの位置の破孔は、浸水の原因となりやすく、また、搭載物品の軽重により船体と海面の接点である水線位置が上下するから、設計状態の水線を中心に、その上下、一定の幅の範囲内に水線部装甲という最も厚い装甲鈑を取付けてある。

巡洋艦や航空母艦のような中型軍艦では、船体防禦用装甲を設ける範囲を水線部だけに限定しているが「比叡」では、水線部装甲の上に、やや厚さの薄い舷側部装甲を装備していた。

「比叡」では、下甲板の舷側端の上に、高さが中甲板まである幅一二フィート五インチ(約三・九メートル)の三二〇ポンド装甲鈑が張られており、その上に上甲板までと、上甲板から最上甲板までの二段に分けて、二四〇ポンド装甲鈑が取付けられていた。

古い本では、装甲鈑とは言わず「水線帯甲」「上部帯甲」などとも記してある。

軍艦の装甲鈑は慣習として、板厚ではなく重量で呼んでいた。

これは一平方フィートで厚さ一インチの装甲鈑の重量が四〇ポンドあったことからきている。

従って「比叡」では、水線部三二〇ポンドは八インチ(約二〇センチ)、舷側部の二四〇ポンドは六インチの厚さということになる。

軍艦の舷側は、装甲鈑の表面が装甲のない部分と同じ平面になるように造られている。

「比叡」が練習戦艦に改造されたとき、舷側部も水線部も、すべての装甲鈑が撤去された。

このため、この時代の「比叡」の写真を見ると、装甲飯の張ってあった部分がへこんでいるのがわかる。

装甲を張ると言っても、厚さ二〇センチもある鉄塊をとりつけるのだから、大変な作業である。

舷側鉄板の上に厚い木の背板を当てて、その外側に装甲鈑をおく。

そして、太さ四インチ(約一〇センチ)という太いボルトを艦内から、装甲鈑のネジ穴に差し込んで、締めつけて止める。

いくら大型軍艦と言っても、こんな厚い、そして重い装甲鈑を艦の全長にわたって張ることはできない。

そこで、前後砲塔間のバイタル・パートだけ装甲し、艦首部と艦尾部分は無防禦であった。

このような、装甲鈑による方法を「直接防禦」と呼ぶ。

2 被雷対策には間接防禦 top

砲戦に対する防禦は以上の通りであるが、もう一つの対艦攻撃兵器として魚雷がある。

これに対しては「間接防禦」の手法が用いられる。

「比叡」の設計では、来襲する水雷艇を防禦するために、一五センチ副砲が艦の全周をカバーするように一六門装備されていた。

「水雪艇防禦」の命令が下ると艦内から、さらに十数門の八センチ砲が運び出され、主砲塔の上などに設置された。

この時代は、停泊中の水雷艇来襲が心配されており、航行中の来襲は、余り考慮されていなかった。

従ってバイタル・パートの下甲板以下が舵柄室の部分まで延長されていたが、水線部分に二四〇ポンドの装甲鈑が張られたのみで、水中からの攻撃には無防禦であった。

当時は魚雷の到達距離は一〇〇〇メートル前後しかなかったが「比叡」の建造中に、魚雷用機関が急速に進歩して八〇〇〇メートルからの遠達魚雷が出現してきた。

しかし「比叡」では、魚雷命中時の浸水範囲を極限するための水防隔壁以外には、なんら被雷対策がなされていなかった。

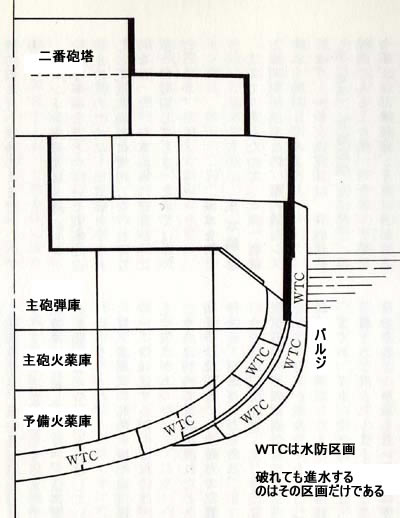

「比叡」の近代化に着手した昭和十二年(一九三七年)までの三〇年間に被雷対策も進歩し、舷側にバルジという、大きな水防室(一種の浮き袋)を装備する手段が開発された。

間接防禦は三層以上の気密室から成り立っている。

第一層が大きく舷側から外側に張り出しているのは、魚雷爆発の中心点を、なるべく、艦の中心から外側に遠ざけるための配慮である。

舷側の外側で発生した魚雷の大きな爆発力は、バルブの外壁を破るが、第一層で、その圧力を削減される。

そのため、第二層の壁面が爆発力で破壊されることはない。

しかし、爆発の震動でゆるんだボルトや鉄片が、無数に小銃弾のように勢よく、第三層に突き剌り、小さな破孔を多数につくる。

このため、魚雷が命中すると、バルジ外壁から第四層の外側までは、かならず水が浸入してくる。

「比叡」は近代化により、重量が一万トン以上も増加した。

しかし、バルジにより浮力が追加され、艦の計画吃水線は、わずかに許容値が保たれていた。

アメリカの国立公文書館には、戦後、日本から没収された日本軍艦の資料が一部保存されている。

その中に「比叡」フレーム船体寸法表(バルジの部)という公文書がある。

三部しか作成されなかった機密度の高いものだが、運よく一部だけ生き残っていたのだ。

この公文書によると、バルジの末端はフレーム番号二五七で終わっている。

この位置は、舵取機室前壁から、約一メートル前である。

結果として「比叡」の舵部分に対する被雷対策は、なに一つなされず無防備に近い状態のままだったのである。 |

『金剛』型の船体防禦 2番砲塔部分の断面

|

ワシントン海軍軍縮会議、ロンドン海軍軍縮会議と続いた戦艦建造休止時代のために、旧式艦を手直しして近代海戦に使用しなければならなかった、日本海軍の悲哀が「比叡」に凝固してしまったのではないだろうか。

3 浸水を防ぐ支水隔壁 top

ここで、あらためて「比叡」艦橋と機関関係諸室との、艦内通信システムを検討してみよう。

まず、一般交換電話は、昼戦艦橋(第一艦橋)、夜戦艦橋(第二艦橋)、操舵機のある三ヵ所、司令塔、下部司令塔、後部操舵室、それに各缶室と機械室の指揮所および右舷舵取機室・左舷舵取機室に設置されていた。

直通高声電話も、ほぼ同じ範囲を結んでいる。

舵角通信器、操舵通信器などは、すべて司令塔か下部司令塔までで、艦橋には直結していない。

伝声管も各艦橋、各司令塔間を直結しているに過ぎなかった。

電気歯車式の舵角、操舵通信器については後述するが、これには、大きな欠点があった。

それは初めて電流が流れたとき各回転子は最も近くの強磁力の位置に停止してしまうことである。

たとえば、歯車比一二のときには、発信器の一回転は受信器では三〇度を示す。

片方が電源故障を起こして停止し、再通電したとき、発信器が○度であっても、受信器は○度・三〇度・六〇度・九〇度……など三〇度おきのどこか最も近い位置に停止してしまうのである。

そのため、操作開始前に電話などで打ち合せながら、発受両器の指針の整合をしておかねばならない。

戦闘などで停電が起こり再通電したとき、整合をしないと、機関室からの主機回転数が正確に発信されていても、司令塔内の受信器は回転数○を示しているとか、司令塔からの速度指令は前速を示していながら、機関室内の速度指令計は停止を示しているなどの事故の可能性があった。

もし、この両者がかさなると、艦橋の艦長の手もとには司令塔から「主機回転数、ゼロ」の報告が上がり、そして現実に艦の機関が停止するという状態の起こる可能性もある。

「比叡」の場合、西田艦長が機関運転不能と判断した原因が、何によったものであったかは、明らかではない。

次に、装甲で防禦された大艦「比叡」が、バイタル・パートの主要部を破壊されたのではないのに、なぜ二重、三重の多重方式によった艦内通信が全滅したのかを考えてみよう。

軍艦は、戦闘による被弾浸水を前提に設計されており、多くの予備浮力を持っているので、前後左右への傾斜さえ起こらなければ、相当量の海水が艦内に浸入しても、それだけで沈没することはない。

「比叡」の場合、缶水・燃料その他を除いた基準排水量は三万二〇〇〇トン前後、燃料六二四〇トンその他を限度まで搭載した満載排水量は、約四万トンであった。

そして、海戦時には、燃料など三分の一を消費している計算であるから、この分だけでも、約二七〇〇トンの海水浸入には耐えることができたはずである。

だが、一ヵ所の破孔からの海水が、微小な隙間を通って艦全体に流れこんでは、小さな損害が命とりの大事故につながってしまう。

そこで、艦内は艦底から上甲板まで、一ヵ所も開口部のない支水隔壁によって何ヵ所も仕切られている。

艦内通信の電源は鉄パイプの中に配線されている。

ところが、この鉄パイプは、支水隔壁の部分では、常に一度上甲板まで上がり、隔壁をこえて艦底に下がってくる。

従って、海面下の艦内にある下部司令塔からの通信回線は、同じ艦内深部の缶室・機械室・舵取機室に達するまでに、何回となく上甲板まで這い上がらなければならない。

そのため、このパイプは極めて長いものになり、被弾破損の危険が多い。

大艦では、損傷に備え同系統のパイプを右舷と左舷に分けて一本ずつ通してあった。

「比叡」では、両舷側同時の近接砲撃戦となり、機銃弾や小口径砲弾が多数命中したため、この通信回線が、同時にズタズタに切り裂かれてしまった可能性が高い。

三万メートル先の、砲塔からは目視不能の敵艦に対して、一分間に六五三キロ(ドラム缶三本分の重量)の三六センチ砲弾を一六発ずつ連続して射撃し、五分聞で一〇発以上の命中弾を得るための精密機械として設計され建造されていた「比叡」は、自らも、何発かの命中弾によって局部損傷することがあっても、戦闘航海に耐え得るような充分な配慮がなされていた。

だが、艦の全体にわたり、短時間に、それも、両舷から数十発の命中弾を受けることへの配慮は充分ではなかったと言えるであろう。

第三次ソロモン海戦において「比叡」は損傷のため、ついに処分され海没した。

しかし、これは極めて異常な情況下に突発した戦闘の結果であり、全世界の海軍関係者の想像もしなかった事態であったことも認めるべきである。

top

**************************************** |