|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13

2 敵航空基地を艦砲射撃で制圧

昭和十七年(一九四二年)九月に入り、日本軍は本腰を入れてガダルカナル島奪回作戦を開始した。

当時、同島の戦況は、ますます日本軍にとって不利な態勢に追い込まれていった。

連合艦隊の、強力な支援のもとに実施された、日本陸軍の第二次総攻撃も、無念にも失敗した。(第一次は八月二十日、一木支隊。第二次は九月十二日、川口支隊)

ガ島奪回は容易ではない。本格的に大兵力での攻撃に転ずる必要がある。

そこで、日本陸軍は精鋭部隊を二個師団送りこみ、海軍も連合艦隊の全力をあげて、ガダルカナル島航空基地を叩かねばならない。

トラック泊地の連合艦隊司令部は、全力をあげて、対策を練りはじめた。

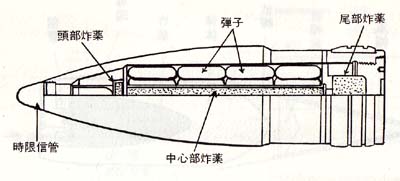

1 三式弾の射撃実験 top

十月三日、山本連合艦隊司令長官は、戦艦主砲による飛行場砲撃により、ガダルカナル島航空基地制圧の具体的研究を高速戦艦戦隊の関係者に命じた。

当時、対空射撃用の仮称「三式通常弾」の第一線部隊への支給が始まっていた。

略称を「三式弾」というf- Jの新型砲弾は、主砲による対空射撃用の特殊な時限信管付の榴弾で、発射後に調定秒時に爆発し、広範囲に焼夷弾子を飛散させるものであった。

作戦は、夜間にガダルカナル島飛行場の二万メートルにまで接近し、戦艦主砲から約一〇〇〇発の「三式弾」を発射し、飛行機や燃料を破壊炎上させ、滑走路の使用を封正しようという計画であった。

十月六日夜、第三戦隊がトラック島泊地北方の住吉島に対して「三式弾」の実験射撃を開始した。

実験艦「金剛」「榛名」の舷側一帯に、バアッと強烈な白い閃光がひらめいた。

十数秒後、水平線のはるか彼方の島の上空が、一面にパッと真紅に燃え上がった。

島は熔鉱炉に投げ込まれたように真赤な塊と化した。

「すごい! これこそ、戦場を一変させる新兵器だ!」

「ガ島の敵機どもを、一度に焼き払ってしまえるぞ」

砲撃実施部隊の旗艦、第二艦隊の重巡洋艦「愛宕」の後甲板に集まって実験射撃を眺めていた乗組員の間から歓声が上がった。 |

対空用の三式弾

対艦用の九一式徹甲弾

|

十月十一日、三回目のガダルカナル島奪回作戦が開始された。

駆逐艦護衛の高速商船で編成された輸送船団も、すでに基地を出発している。

そのガダルカナル島突入予定日は、十月十五日と決められた。

この輸送船団の突入を援護するのが、支援部隊の任務である。

支援部隊は前進部隊の戦艦・重巡洋艦からなる大型水上艦部隊と、機動部隊と呼ぶ空母部隊によって編成された。

そして、今度の出撃では「金剛」「榛名」の二戦艦を中心とする挺身攻撃隊が、ガダルカナル島飛行場に猛砲撃を加えるために参加した。

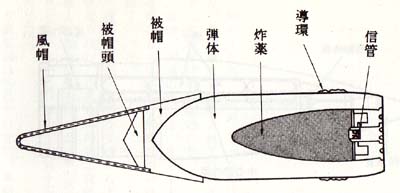

2 重巡戦隊、サボ島沖夜戦に敗退 top

十一日、挺身攻撃隊が前進部隊とともにトラック島泊地を出撃した日の夜、ソロモンの海では「サボ島沖海戦」が行なわれた。

サボ島はガダルカナル島の横にある小さな島である。

この日は、第六戦隊の中型重巡洋艦「青葉」「古鷹」「衣笠」の三隻が二〇センチ陸用砲弾一〇〇〇発をガダルカナル島飛行場に叩き込み、同飛行場の制圧を計画していた。

対艦船用砲弾は、敵艦の装甲鈑を貫通し、艦内に飛び込んでから爆発しないと効果が少ないので、遅延信管が装着してある。これに対して陸用砲弾は、瞬発信管を装着してあり、弾着と同時に爆発する。

従って、艦船攻撃には不適であり、命中しても大きな損害を与えることはできない。

第六戦隊の三艦は、十月二日にブーゲンビル島ブインの海岸で、時限信管による落角二五度の射撃実験を終え、ガダルカナル島に向かって出撃した。

透明なショートランド島の水面を滑るように出撃する排水量九〇〇〇トン、二〇センチ砲六門搭載の三隻の重巡洋艦には「叢雲(むらくも)」「吹雪」の二駆逐艦が寄りそっていた。

いま、まさに水平線の彼方に太陽が沈んでゆく。

果たして、明日再び、あの灼熱の太陽を見ることができるであろうか? |

1942年10月11〜12日、サボ島沖夜戦

|

「青葉」艦上の戦闘配置にある乗組員は、そんな思いで、戦闘給食の握り飯をほうばっていた。

月はなく暗黒の夜であった。

二二四五(午後十時四十五分)サボ島の北西約一八浬の地点を南下中の五隻の日本艦隊は、突然、敵艦艇からの先制攻撃をうけた。

日本艦隊が敵艦を発見した途端に、照明弾によって照らしだされ、同時に敵の初弾が命中した。

まず、「古鷹」が航行不能となり、やがて沈没。

「青葉」は被弾により火災発生、そして、砲塔が使用不能となり、通信機能も失った。

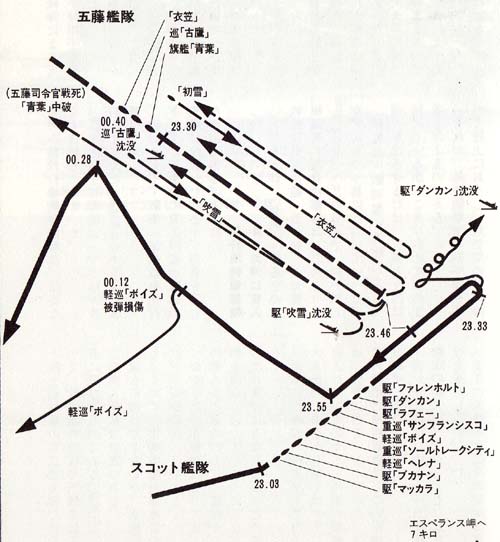

しかし、米艦隊とて無傷ではなかった。

日本艦隊の必死の反撃により、巡洋艦「ボイス」が大破し駆逐艦「ダンカン」が沈没した。

この海戦では、世界で初めて米艦隊によって、レーダー照準射撃が実施されていた。

そして、日本艦隊は戦闘開始前、約一時間にわたり、レーダーに捕捉されていたのであった。

砲戦により小破し、通信不能となった「吹雪」は砲戦開始後、轟沈したものと推定されていたが無事に帰投し、砲戦では無傷であった「叢雲」が、翌日、空襲により大火災を起こして、暗い海上を無人のまま漂っていたが、味方駆逐艦の魚雷により処分された。

こうして、第六戦隊によるガダルカナル島飛行場砲撃作戦は、はかなくも挫折してしまった。

この海戦を日本側は「サボ島沖夜戦」と呼んだ(米側呼称はエスペランス岬海戦)。

戦訓として、前衛に駆逐艦を先行させずに、主力の重巡洋艦が艦隊の先頭に位置したことが、奇襲を許した原因である、とされた。 |

米重巡洋艦「サンフランシスコ」

サボ島沖夜戦で沈没した中型巡洋艦「古鷹」

|

3 飛行場砲撃部隊ルンガ沖に突入 top

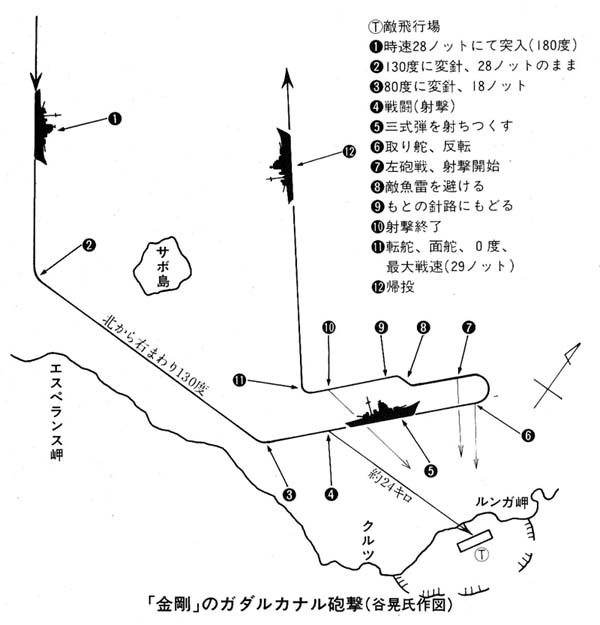

十月十三日、「金剛」「榛名」の二戦艦に軽巡洋艦「五十鈴」と七隻の駆逐艦の挺身攻撃隊は、二八ノット(時速約五〇キロ)の高速で、刻一刻とガダルカナル島に近づいていった。

戦艦は、敵戦艦を砲撃により大破・撃沈させるだけの打撃力を内に秘めているからこそ、初めて海の王者と言えるのである。

それが、敵艦砲撃用の徹甲弾をすべて陸上におろし、対空用の三式弾と陸上砲撃用の零式通常弾だけを持って、敵艦隊の出現が予想される敵前に飛び込むのである。

客観的には、この突入作戦は無謀である。

誰も口にはださないが、支援部隊も含めて、作戦参加全部隊員の胸に、不安が高まっていった。

だが、挺身攻撃隊にとっては、神の恵みか、敵の待ち伏せ艦隊が、この一両日に限って、全くガダルカナル島沖に存在しなかったのである。

サボ島沖海戦の損害が予想以上に大きかったのか?

気を抜いて、一息入れていたのか?

当面の敵艦隊は、後方に引き下がっていた。

そして、新手の増援艦隊は、この海域には到着していなかった。

言いかえれば、去る十一日の第六戦隊の突入が、はからずも、露払い役を果たしたのだった。

「まさに天祐」と挺身攻撃隊は喜び勇んで、まっしぐらにガダルカナル島ルンガ沖の砲撃実施予定地点に躍りこんでいった。

4 砲撃準備、整う top

闇夜に二万メートル離れた敵飛行場に正確に命中弾を与えるために、緻密な計画がたてられていた。

飛行場を含む敵基地を、まず碁盤目に区切り、一つずつの区画に次々と巨弾を浴びせかけてゆく。

射点の中心を飛行場の滑走路の中央と定め、一辺二五〇〇メートルの正方形が砲撃目標地域である。

戦艦主砲八門の弾着ばらつきは前後、左右ともに、平均三〇〇メートルである。

そこで各砲の指向角度をやや開き、五〇〇メートルの正方形内に、両艦の同時斉射弾一六発が平均して落下するように射撃諸元が計算された。

今回の目標は陸上基地である。目標が動かないから、射撃艦も停泊状態で砲撃をするのであれば、砲身の仰角と方向を一定の刻みで変えてゆけば、簡単に広範囲の目標を正確に射撃できる。

しかし、闇夜とは言え、敵前で停泊していては、潜水艦の雷撃を受ける危険がある。

そこで、一八ノットで直線距離を約三五分間走り、次にUターンして同じコースを戻る。

片道、約一万九〇〇〇メートルである。この間、一分間に一回ずつ、必殺の巨弾一六発を発射する。

目標地域は五〇〇メートル平方の二五区画である。端から射撃し、二六回目にもとに戻る。

計算では、同一地点に三回射撃するから、一辺が五〇と一〇〇メートルの区画に一発ずつ弾着する計算であった。

射撃開始時の自艦の位置を正確に知るために、陸上の篝火による三点測量法が用いられ、エスペランス岬、クルツ岬、ボバ河口の東方一五〇〇メートルのA点の三ヵ所に篝火(かがりび)が準備された。

この作戦のために戦艦「大和」の砲術士官が弾着観測にガダルカナル島に派遣された。

|

|

5 火の海と化したガダルカナル飛行場 top

十月十三日、まず支援部隊の重巡「鳥海」から観測機として三座水上偵察機が発進した。

そしてサボ島とガダルカナル島の狭水道に近づくと、エスペランス岬の火が見えた。

続いて、すべての火が確認できた。

三二三五(午後十一時三十五分)、一万八〇〇〇メートル先の水平線上、ちょうどガダルカナル島飛行場の上空に、先行した水上偵察機からの大型吊光投弾が投下された。

砲撃開始の時がきた。

「射て、燃えろ!」

「金剛」「榛名」の闘志を込めた三六センチ主砲弾は、火の玉となって敵飛行場に炸烈した。

たちまち、飛行場は火の海となる。

四〇分後に反転、五分間の中断の後、射撃再開。

両艦の発射弾数は、三式対空弾一〇四発をふくみ合計九一八発、砲一門当たり五八発である。

戦艦主砲の搭載弾数は一門当たり一二〇発前後だから、まさしく、弾庫が半分からになった。

巨砲による砲撃の成果は絶大であった。

陸軍では野戦重砲と言っても、一〇センチ加農(カノン)砲か、一五センチ加農砲である。

弾丸重量も四五キロ止まりである。

それが、三六センチ砲では六七〇キロと一五倍ちかく重いし、破壊力も比較にならないほどすさまじい。

陸軍砲兵の砲撃では、ほとんど痛痒(つうよう)を感じなかった敵飛行場が、この夜は、焦熱地獄と化してしまった。

飛行機が燃える。ガソリンが爆発する。その劫火は、夜が明けても、なお衰えず燃え続けていた。

第三戦隊が「射ち方止め」を令して二分後、ガダルカナル島の友軍から報告が入った。

同島の陸軍部隊は、躍り上がるように喜んで電鍵を叩いてくる。

「飛行場全面火の海と化し、目下なお、盛んに各所に誘爆を生じつつあり」

さらに夜明けとともに続報が入ってきた。

「重砲二個大隊により一昼夜、連続射撃を実施したると同様の効果あり。今後も砲撃の続行を切望する」

陸軍部隊の要望をいれ翌十四日夜は、外南洋部隊の重巡洋艦「鳥海」「衣笠」が、七五二発の二〇センチ主砲弾を、ガダルカナル島に叩き込んだ。

連日の砲撃により、飛行場は完全に破壊された。そして日本側も、多量の人員・物資を揚陸できた。

だがアメリカ側の反撃も執拗であった。

昼になると、揚陸地点に対する敵機の爆撃が始まり、空母機も来襲し、駆逐艦の艦砲射撃までも加わって、せっかくの揚陸物資の大半が灰燼に帰してしまった。

十五日の夜は、第五戦隊の「妙高」「摩耶」の二重巡洋艦の二〇センチ砲弾九二六発と駆逐艦からの小口径弾二五三発がガダルカナル島飛行場に射ち込まれた。

三夜連続の猛砲撃で、ガダルカナル飛行場は、地図の上から抹殺された。

海兵隊の爆撃機は、使用可能がたった一機になってしまったとか、飛行機用ガソリンがたった一日分だけしか残らなかったなどと大損害の実情を伝える話が残されている。 |

米軍の手に落ちたガダルカナル飛行場。

『金剛』「榛名」の砲撃で一時的に無力化された

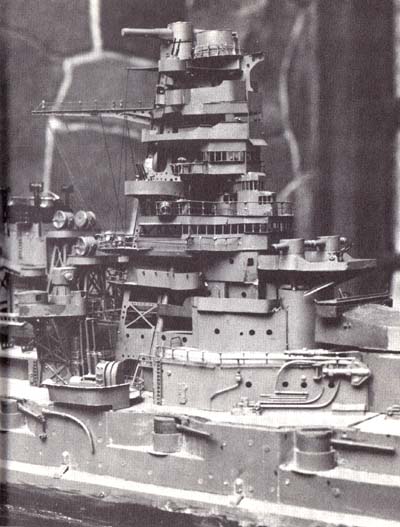

ガ島飛行場砲撃時の高速戦艦「金剛」の前檣楼。

1/96の精密模型(谷晃氏制作)

|

|

「金剛」と共にガダルカナル砲撃に活躍した高速戦艦「榛名」

|

6 総反撃の機を逸す top

ガダルカナル島の日本陸軍は総攻撃の日を十月二十二日深夜と予定し、総攻撃当日の一三〇〇(午後一時)まで、艦砲による飛行場射撃を続行するように希望してきた。

しかし、海軍側には、そう簡単に陸軍側の要求をかなえられない事情があった。

海軍艦艇がガダルカナル島沖に突入するのは、薄氷を踏むような危険を伴うのである。

現に、サボ島沖海戦では先制攻撃をうけて損害を出しているではないか。

それに、態勢を立てなおした米機動部隊が、ガダルカナル島南東海面に姿を現してきたのだ。

十月十五日夜、「イ三」潜水艦から、有力な敵機動部隊発見の報告が入った。

日本艦隊の前衛、重巡洋艦部隊との距離、約八〇浬という近距離である。

しかし、機動部隊前衛は索敵機を発進できず、また潜水艦からの続報によって、所在の敵は、空母をふくまない巡洋艦数隻の規模のものとわかった。

十月十六日には、二ヵ所で敵艦隊が発見された。

戦艦四隻、巡洋艦二隻、駆逐艦数隻のグループがインデスペンサブル礁とエスピリッツ・サント島の中間海域にあるのを散開線の潜水艦が発見したが、その位置はガダルカナル島よりもさらに三〇〇浬近く南方のため、水上部隊では攻撃できなかった。

別の部隊が、ガダルカナル島東端の南、六○浬で発見された。

航空母艦一隻、巡洋艦三隻、駆逐艦五隻からなる機動部隊のため、ただちに基地航空部隊が艦上爆撃機、中型陸上攻撃機など約三〇機を発進させたが発見できず、帰途に油槽船一隻を攻撃し炎上させたのみであった。

この頃米海軍には行動可能な航空母艦は、一隻しかなかったから、この時の機動部隊も、油槽船を含む輸送船団であったらしい。

しかし、それは戦後にわかったことである。

当時、連合艦隊司令部は「絶好の機会に長蛇を逸した」と残念がった。

日本側から見ると、米機動部隊の行動は、日本機動部隊と一定の間隔をおいて北上し、また南下しているように思われた。

わが艦隊に攻撃をしかける態勢をとったかと思うと、また、南方に姿を消す。

航空母艦同士の艦隊決戦をねらっているかのように思われる敵のこの行動に対して、日本の空母機動部隊も、支援の水上部隊たる重巡洋艦部隊も、対濳警戒のためジグザグ航行を続けながら、北上したかと思うとすぐ南下するという、空転の連続であった。

こうして、潜水部隊の戦果によって作りだされた貴重なチャンスは、日、一日と失われていった。

top

**************************************** |