|

****************************************

Index 1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

1 「無敵零戦」の神話くずれる

昭和十八年、戦争も三年目に入って、緒戦に圧倒的な勝利をおさめた日本軍も、連合軍の重厚な攻勢に、しだいに押され初めていた。

1 日本軍の優位くずれる top

第一の転機は昭和十七年六月のミッドウェー海戦、そして第二の転機は同年八月七日の連合軍上陸から翌十八年二月七日の最後の日本軍部隊撤退に至る、ガダルカナル島攻防戦における敗退であった。

もはや太平洋戦域での最激戦地となったソロモン、ニューギニア方面の作戦は、この方面の最大の基地であるラバウルに司令部をおく陸軍第八方面軍、海軍南東方面艦隊が担当していた。

しかし、広大な海面を含む戦場であるだけに、海軍主導の作戦になるのはさけられなかった。

特に、ガダルカナルの攻防戦では、単座戦闘機である零戦が片道五六〇カイリ(約一〇五〇キロ)、空戦を含めて八時間半も飛ぶという、世界にも例を見ない苛酷な作戦行動をやってのけるなど、海軍航空部隊の勇戦は輝かしいものであった。

しかし、ガダルカナルをはじめとする敵飛行場群の整備と、航空勢力の増強や新鋭艦を続々くり出す海上兵力による圧力には現状維持が精いっぱいで、積極的な攻勢など思いもよらなかった。

「ここで、なんとか歯止めをかけなければ、大変なことになる」と考えた山本五十六連合艦隊司令長官は、麾下の精鋭航空部隊をラバウルに集中して一大航空撃滅戦を行なうべく、三月二十五日いわゆる「い号作戦」の実施を決めた。

この作戦計画に基いて四月三日、第三艦隊の航空母艦「翔鶴(しょうかく)」「瑞鶴(ずいかく)」「隼鷹(じゅんよう)」「飛鷹(ひしょう)」「瑞鳳(ずいほう)」搭載の艦上戦闘機および艦上爆撃機約一六○機を陸(おか)に上げた。

ラバウル基地にいた艦上戦闘機、艦上爆撃機、および陸上攻撃機など約一九〇機を合わせると全部で三五〇機という大兵力となり、これらがラバウル飛行場群およびブカ、ブイン、バラレなどの各基地に展開した。

この日の朝、山本長官も幕僚らとともに飛行艇二機に分乗してトラック島からラバウルに飛来、長官旗を旗艦「武蔵」から南東方面艦隊司令部に移した。

「い号作戦」は前半がソロモン方面、後半がニューギニア方面に分かれ、四月七日の「X作戦」すなわちソロモン諸島のルッセル島およびガダルカナル島攻撃によって幕をあけ、続いて四月十一日、十二日、十四日の三回にわたるニューギニアのポートモレスビー攻撃をもって終了した。

この間の戦果は艦船二一隻撃沈、飛行機一二四機撃墜、地上施設に多大の損害を与えたと報告された。

わが方の損害は六一機、そして四月十六日には空母部隊もトラック島に引き揚げたが、連合軍側の記録によると、これら一連の攻撃で受けた損害は、わずかばかりの船舶と少数の航空機にとどまったことになっていた。

もしこれが事実なら、敵に大きな打撃をあたえて「い号作戦」は一応の成功と見た日本側の判断は、誇大な戦果報告による重要なミスと言わなければならない。

なぜなら、それからわずか二日後、前線視察におもむいた山本長官らの乗機二機が、ガダルカナルの飛行場からやってきたアメリカ陸軍戦闘機ロッキードP38「ライトニング」の奇襲にあって撃墜され、長官らは戦死してしまったからである。

2 将来の戦闘機に関するレポート top |

昭和18年春、い号作戦のため海軍航空隊の主力はラバウルに進出した。同島基地で整備中の零式艦上戦闘機二一型

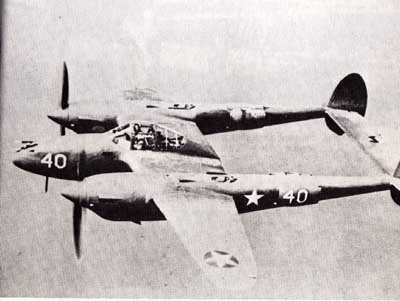

ブーゲンヴィル島付近で山本連合艦隊司令長官の乗機、一

式陸攻を撃墜した米陸軍のP-38F「ライトニング」戦闘機

|

これより先、作戦開始にあたってラバウルでは山本長官出席のもとに「い号作戦」の研究会が開かれた。

会議には連合艦隊など作戦部隊だけでなく、軍令部、航空本部、基地航空部隊、母艦航空部隊、横須賀航空隊(横空)、航空技術廠(空伎廠)ほか日本海軍航空のすべての関係者が参集し、航空作戦や戦闘、雷撃、爆撃などの戦闘技術、海軍機の設計や製作技術などのすべてにわたって見直しが行なわれた。

この会議の結果をもちかえった海軍航空本部では、「将来戦闘機計画上の参考事項」と題したレポートをまとめた。その中で

《零戦は総合性能おおむね優秀で、現状において南東方面出現の米軍戦闘機に対して特に遜色を認めず》

とし、高々度性能においてのみP38およびF4U「コルセア」にたいし零戦は及ばずとしながらも、その高々度性能については現状で飛躍的な向上を望むのは無理だが

《少くとも将来機に対しては本性能を重視し、着実漸進的に向上せしむる要ありと認む》

といった程度の比較的甘い認識に終っている。

これに付随した「其他雜所見」の項で

《敵は海陸軍戦闘機の優秀機を、挙げて南東方面に注入しつつあるものと思われる。

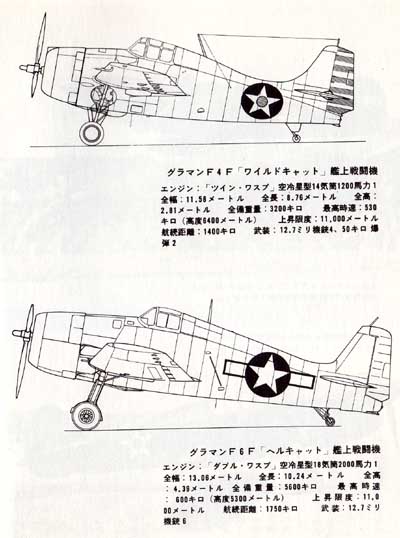

その形式はグラマンF4F「ワイルドキャット」、チャンスヴォートF4U、ロッキードP38、ペルP39、力ーチスP40なり》 |

と述べ、F4UおよびP38の高々度性能の優秀さについて言及しているが、すでに航空母艦に配備が開始されていた海軍のグラマンF6Fやヨーロッパ戦線に出現していた陸軍のリパブリックP47などについては、全く触れていない。

もちろん、防御の貧弱なこと、ブレーキの咬みつき、機銃弾道の直進性の問題などとともに、高々度性能の不足をとり上げてはいるものの、このレポートで見るかぎり

「零戦では、もうどうにもならないから、一刻も早く新鋭戦闘機の完成を」

という、厳しい現実の認識からはほど遠いものがあり、こののち第一線のパイロットたちは、さらに苦しい戦いを強いられることとなった。 |

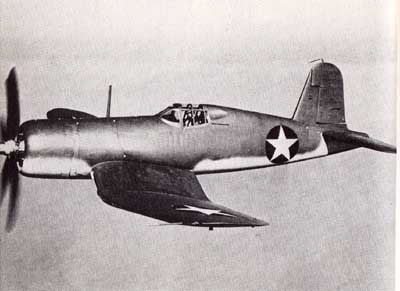

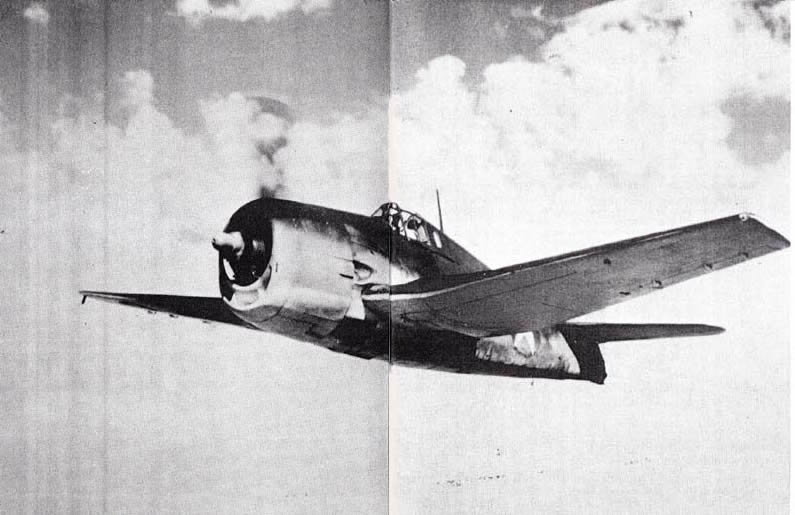

グラマン戦闘機とならんで太平洋戦争で活躍した

米海軍のチャンス・ヴォートF4U-1「コルセア」戦闘機

太平洋戦争初期の米海軍艦上戦闘機の主力だ

ったグラマンF4F-4「ワイルドキャット」

|

|

|

|

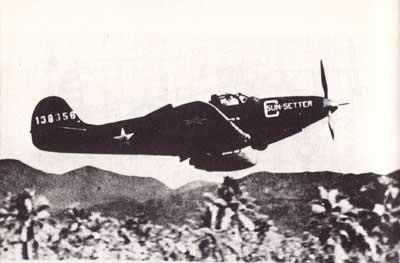

左はベルP-39「エアラコブラ」、右はP-40、ともに米陸軍の戦闘機で零戦の敵ではなかった |

3 零戦の強敵F-6-F「ヘルキャット」の出現 top

アメリカ海軍は昭和十八年(一九四三年)八月三十一日、九月一日の両日、第51機動部隊によって中部太平洋にあるギルバート諸島のマーカス島を攻撃したが、空母「エセックス」と「ヨークタウン」のグラマンF6F-3「ヘルキャット」艦上戦闘機が、初めて戦闘に参加した。

しかもアメリカの巨大な生産力は、ようやくその底力を発揮しはじめ、この八月にグラマン社はF6Fの生産で大戦中最高の月産六五八機を記録し、旧式化したF4F「ワイルドキャット」にかわって急速に米空母部隊の主力戦闘機としての地歩を拡大しつつあったのだ。

日本軍の飛行機が、最初にこのF6F「ヘルキャット」に手痛い打撃をこうむったのは、十月六日の米機動部隊によるウェーク島攻撃のときだった。

この方面には第二五二航空隊の零戦隊がルオット、ウェーク、タラワ、ナウルなどの島々に展開し、塚本祐造大尉や周防元成大尉らを指揮官として、敵機動部隊の艦上機群と真っ向からぶつかることになった。

この日、周防大尉はウェーク島に来襲した米艦上機群を延べ二六機の零戦で迎撃、一四機を撃墜したが、こちらは一六機という、敵を上回る損害を出した。

ウェーク島空襲の報をうけたタラアの塚本大尉は、増援の一式陸上攻撃機七機を零戦六機で護衛して、六〇〇カイリ先のウェークに向かったが、あと三〇カイリというところで雲上から降ってきたF6Fの奇襲攻撃にあい、かろうじて三機だけが穴だらけのウェークに着陸するという、これも大被害をこうむった。

劣勢とはいっても、零戦はまだまだ健闘していたし、二五二空には歴戦の熟練搭乗員が多かったから、これまでの経験からすれば零戦が、こんなにも酷くやられるとは考えられないことだった。 |

|

|

零戦の強敵となったグラマンF6F「ヘルキャット」艦上攻撃機

|

4 零戦を凌駕したF6F「ヘルキャット」 top

《F6Fは速力、上昇ともに零戦を上回っている。旋回性能もわるくないし、惜し気もなく射ってくる一二・七ミリ機銃の弾幕は、零戦にとって警戒を要する兵装である。一日も早く「紫電」改を促進して実用化する以外に策はない》

昭和十六年四月から約一年半、空技廠実験部員として零戦と「雷電」の実用実験にあたり、昭和十七年末に二五二空飛行隊長に転出した周防大尉は、後任の志賀淑雄実験部員に、こう書き送っている。

ところが、その「紫電」改は十八年末の完成を目ざして、試作一号機の製作が進行中、という有様だった。

零戦と対戦したF4F「ワイルドキャット」の戦訓を入れ、すべてを一新したF6F「ヘルキャット」は、さすがに多くの点で零戦を上回っていた。

F6F-3がギルバート攻撃に出現した頃、零戦も三二型および二二型(A6M3)から、主翼の形を加えるとともに外板の厚さを増し、エンジンの排気管をそれまでの集合排気管から、ロケット効果のある単排気管に改めるなどの改良を加えた五二型(A6M5)になっていた。

五二型は最大水平速度が零戦として、初めて三〇〇ノットをこえ、三〇五ノット(時速約五六五キロ)を記録することができただけでなく、零戦の弱点でもあった急降下制限速度(これ以上のスピードになると機体がもたないという限界速度)も、五二型甲(A6M5a)に至って三六〇ノット(時速約六七〇キロ)から四〇〇ノット(時速約七四〇キロ)に引き上げられた。

だが、F6Fが全く新型であるのに対し、A6M5は旧モデルの改良型、言ってみればフル・モデルチェンジにマイナー・チェンジで対抗するようなもので、零戦の劣勢は明らかだった。

F4F「ワイルドキャット」と零戦の時は、どちらも一〇〇〇馬力そこそこのエンジンだったので、機体設計の差がものを言った。

アメリカは、その差を打破するのにエンジンをF4Fの二一〇〇馬力から一挙に二〇〇〇馬力に引き上げた。

ところが零戦は初期の一一型(A6M-2)の九五〇馬力が、やっと一二二〇馬力になっただけで、これ以上の出力増加は別のエンジンにつけかえる以外に方法はなかった。

もちろん、零戦にもエンジンを、もっと出力の大きい「金星」につけかえる計画はあったし、設計主務者である堀越二郎技師も早くからそれを望んでいたが、三菱の戦闘機設計チームは忙しすぎた。

戦訓に応ずるための応接にいとまのないほどの改造、局地戦闘機「雷電」のもたつき、次期艦上戦闘機「烈風」の設計試作などが、せっかく設計者もそれを望んでいたエンジン換装によるパワーアップの実施を遅らせ、実際に一三五〇馬力の「金星」エンジンをつけた零戦五四型丙(A6M-8C)ができたのは、ずっとあとの昭和二十年三月末で、完成したのは試作機二機だけであった。

F6F-3とA6M-5を較べてみると、公表された最高速度は、それぞれ時速で五九四キロと五六五キロで、F6F-3が時速で約三〇キロほど速い。

A6M-1に較べてエンジン出力が八七〇馬力も大きいにもかかわらず、この程度の速度差は、いかにも設計効率が悪いように思われるが、そのかわりF6Fは酷使に耐える頑丈な機体、燃料・弾薬などの搭載量、火力や防弾能力の向上など、A6M-5が四苦八苦してやっとわずかしか得られなかったものを、余裕をもってふんだんに盛り込むことができた。

もはや零戦をもってしては、新鋭の「ヘルキャット」と互格に戦うことはむずかしく、F4F「ワイルドキャット」に対する零戦A6M-2やA6M-3の優位は完全にくつがえされてしまった。

いかに細かい設計技術を駆使しようとも、強力なエンジンの前には無力であることを、嫌というほど思い知らされたのが「ヘルキャット」の出現だった。

この意味では、海軍航空本部のレポートは、F6Fの出現を予想し得なかったのは仕方ないとしても、せめてそれより先に出現していた二〇〇〇馬力のF4Uや双発で二八〇〇馬力以上のロッキードP38をもっと重視し、零戦では互格に戦うことの無理を強調し、警鐘を乱打するべきであった。

もっとも軍人には、与えられた兵器の不服を唱えるのは恥で、自分の技量や闘志によってそれをカバーすべきである、という意識がある。

どこの国でも同じだが、特に日本にはそれが強く、かたよった精神主義や訓練万能の考えが、兵器の改良や発達を遅らせたり、方向を誤らせたりした。

それも第一線の部隊ならともかく、冷静であるべき上級指揮官や計画担当部門までが、そういう風潮に支配されがちだった。

|

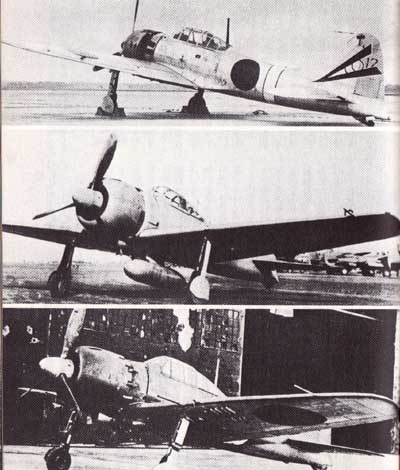

零式艦上戦闘機の各型

上は初めて公表された写真で一一型か二一型と思われる。

左は上から二二型、三二型、五二型 |

5 肉薄攻撃で戦果は挙がるのか? top

昭和八年夏、海軍で航空戦技が行なわれた時のことだった。

戦技のやり方や評価に対して、若い士官の中から「こんなことでいいのか?」という批判の声が盛上った。

戦技のあと横須賀航空隊で研究会が開かれ、一とおりの成績発表・説明などがすんで研究会も終りに近づいた頃、若手士官の代表として雷撃分隊長の日高実保大尉(海兵五〇期)が立ち上がって意見を発表した。

「毎年の航空戦技で、雷撃機隊が目標艦にぶつかるほど接近して発射するので、いつでもほとんど全部命中という成績をあげているが、実戦では接近する以前に敵戦闘機や防御砲火によって撃墜されるものが相当あるはずだし、例年、戦技でやっているように敵艦にぶつかるほど接近しようとすれば、全機撃墜されてゼロになる可能性もある。

そこで、敵戦闘機が接近してきて、あと数秒で撃墜されるかも知れないというのに、勇敢にも敵艦に接近を続けるよりは、多少距離が遠くても魚雷を発射するを有利とする場合がある。

しかし、発射距離が伸びれば、敵の回避が容易になるから、命中率が低下する恐れがあるので、実戦において発射前の被害を最小限にとどめ、多少の遠距離からでも命中率をあげるための対策、すなわち高々度高速発射法および、それに適応する魚雷の発明、改善、雷撃用測距儀や射点測定器などの兵器の発明や、実戦的な訓練法などを抜本的に研究する必要がある」

という内容のものであった。

続いて戦闘機側の代表として航空母艦「鳳翔」の戦闘機分隊長・柴田武雄大尉が意見を述べた。

「吹流し標的に対する射撃の成績を見てもわかるとおり、敵機にぶつかるほど接近して射撃すれば、命中弾数および命中率は、確かに飛躍的に増大するが、同時に敵爆撃機や攻撃機の旋回機銃の命中率も増大し、固定機銃をもった戦闘機の優位が失われる。

従って、戦闘機固有の戚力を充分に発揮させるためには、被害を最少にとどめながら有効な命中弾が得られる、適当な射距離から射撃する必要がある。

そこで射距離が延びても命中精度が低下しないよう、優秀な照準器その他、高性能の兵器弾薬などの開発が必要である」 |

柴田武雄大佐

|

6 理論より精神 top

柴田大尉の発言も、雷撃と射撃の違いこそあれ、ほぼ同様な趣旨であったが、柴田大尉の発言が終るか終らないうちに列席していた海軍航空本部技術部長・山本五十六少将が立ち上がり

「いま、若い士官たちから射距離を延ばせという意見が出たが、言語道断である。

そもそも帝国海軍の今日あるは、肉薄必中の伝統的精神にある。

今後、一メートルたりとも射距離を延ばそうとすることは、絶対に許さん」

と声を荒げて言った。

もとより航空本部技術部長の要職にあった山本少将にしてみれば

「兵器のことは担当部門にまかせ、実施部隊は現用兵器をいかに効果的に使いこなすかだけを考えるべきだ」

という意味で言ったまでで、決して卑怯者となじる積りはなかったに違いないが、研究会のような純粋な技術論を戦わすべき場での発言としては適当でなかったと思われる。

若い士官たちが、自分たちの真意を曲解する誤った精神主義だ、として不満を抱いたとしても責められないだろう。

それからざっと一〇年たったラバウルでの研究会で、連合艦隊司令長官・山本大将が、どのような意見を述べたかは知るよしもないが、実戦部隊の将として、おそらく兵器の質と量の劣勢を誰よりも痛切に感じていたことと思われる。

山本長官が敵戦闘機の待ち伏せにあって戦死したのは、それから数日後であった。 |

山本五十六大将

|

top

**************************************** |