|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14

7 �u���d�v���^�Ɠ��^

�@�O�ɂ��q�ׂ��悤�ɁA�u���d�v�̂��������̑_���́A�V�K�v�̎�Ԃ��͂Ԃ��āA�ł��邾���Z���ԂɁA��������퓬�@�肠���A�푈�ɊԂɍ��킹�邱�Ƃ������B

�@���̂��߂ɂ́A�����̕s����s�ւ����̂�ł��A����i�s���́u�����v����������̂��ŗǂ̕��@�ł������B

�@��������A�v�͉������������ł��ނ��A�ł���Ԃ̂����鎎�암�i�̐�����A���Ȃ�͂Ԃ��邩����Ԃ�啝�ɒZ�k�ł���B

�@���̑_���͓K�����A�v�J�n���玎��ꍆ�@�̏���s�܂ň�N���炸�Ƃ����A�����Ƃ��Ă͋��ٓI�ȃX�s�[�h�Łu���d�v�͑��肠����ꂽ�B

�@�Ƃ��낪�A���̉����Ƀz�b�Ƃ����̂����̊ԂŁA�Г��e�X�g���n�܂�ƁA�u�����v�̐v��]�p�������Ƃ⋭�s����̖������A���X�o�Ă����B

�@���܂��ɁA�V�����̗p�����G���W���u�_�v�̒��q�������A�e�X�g�͂����Β��f�����n���ŁA�ꍏ�������푈�ɊԂɍ��킹��Ƃ����A���߂̖]�݂͔���Ă��܂����B

1 �u���d�v��ᗃ������� top

�@���X�쐼�̐v�҂����́u���d�v�̐v��������A������͒ᗃ�ɂ��Ȃ���ƍl���Ă����̂����A�܂����u���d�v���ł�������������ŁA����������o���킯�ɂ͂����Ȃ������̂ŁA����͂ނ��낢���`�����X�������B

�@�O�������E�̕s�ǁA�r�̕s��Ȃǂ́A�ᗃ�ɂ���Έꋓ�ɉ��P����邱�Ƃ͖��炩�ł���B

�@�G���W���̕s������������ԂɁA�}���Œᗃ�ɉ������Ă��܂����B

�@�u���d�v�́A���ʂ͂ǂ�����A�C�R�̖ڂ�쐼�ɂЂ����A�쐼�ł��퓬�@������邱�Ƃ�F�߂�����������ʂ������B

�@�^���́u���d�v�̒ᗃ�^�Ŏ������ł͂Ȃ����A�Ɣނ�͍l�����B

�@�Ƃ��낪�A���낢��ƌ������Ă݂�ƁA�P�Ɂu���d�v��ᗃ�����������ł́A�u�����v���u���d�v�ɉ��������Ƃ��Ɠ����ŁA�Ԃɍ��킹�I�ȕ����������Ȃ�A�����̉��P�͂ł����Ƃ��Ă����\�I�ɂ����Y��ɂ��A�V�v�̖��͂͏��Ȃ����Ƃ��͂����肵���B

�@���̂̑����u�����v�̐v�̓]�p�ł́A�R���p�N�g�ȁu�_�v�����@�́A���������̗��_����������Ȃ��B���̂͒f�ʂ��u�_�v�ɍ��킹�Ă����ƍׂ�����A��C��R�������ăX�s�[�h�͑������A�ᗃ���Ƃ����܂��Ď��E�͂���ɉ��P����邾�낤�B

�@�쐼���퓬�@�v�ɕs���ꂾ�������Ƃ����������A�u�����v���̂��̂��A�]�萶�Y���̂悢�v�ł͂Ȃ������̂ɉ����A���̓]�p�^�������u���d�v�͌p�������≞�}�I�ȍ\���̑��p�ɂ���ĕ��G�ő���ɂ������i�̐����₽��ɑ����A���{�C�R�̎�͐퓬�@�Ƃ��đ�ʐ��Y����ɂ͕s�����������B

�@����ɁA���X�Ɣ�������u���d�v�̃g���u�����������A�O������̐�P�������邽�߂ɂ͏��X�̉������x�ł͂��܂���Ȃ��B

�@����ƁA�����̖ڕW�ł���A�Z�������v��͂�����A�قƂ�ǐV�v�ɋ߂��Ȃ��Ă��܂����A���Ԃ�Z�k���邽�߂ɁA�Ăсu���d�v�Ɠ������Ƃ��J�Ԃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@���Ƃ���蓹�̂悤�ł������͍��������āA���{�I�ɐv����蒼�����Ƃ��B

�@���Ԃ́A�߂��߂��̓w�͂ŁA�ł��邾���Z�k��������B

�@�Г��̈ӌ����܂Ƃ܂�A�C�R�������F�߂Ă��ꂽ�B

2 �S�ʓI�ɐv�ύX top

�@�r���X�b�L������Ɠ����ɁA���E�̗����ʂɂԂ牺�����Ă�������̋@�e���嗃���ɓ���邱�Ƃɂ����B

�@�K���A���̍��ɂȂ�Ƌ�Z�����핔�̓w�͂ŁA�~���^�e�q�ɂ�����Z�~���@�e�p�̃x���g���e���������p������錩���݂������̂ŁA�@�e���l���Ƃ��嗃���Ɏ��e���邱�Ƃ��\�ɂȂ����B

|

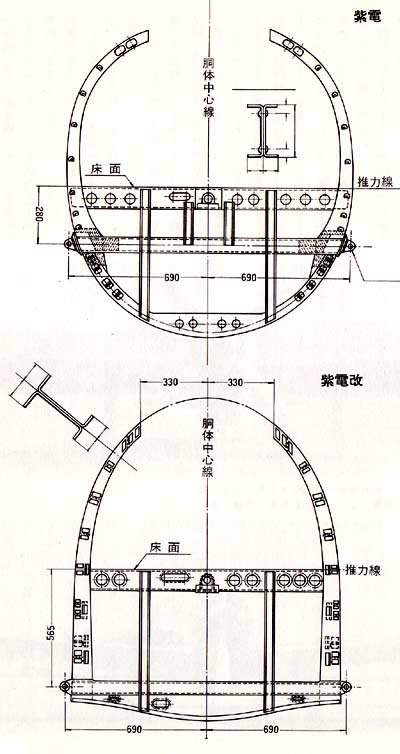

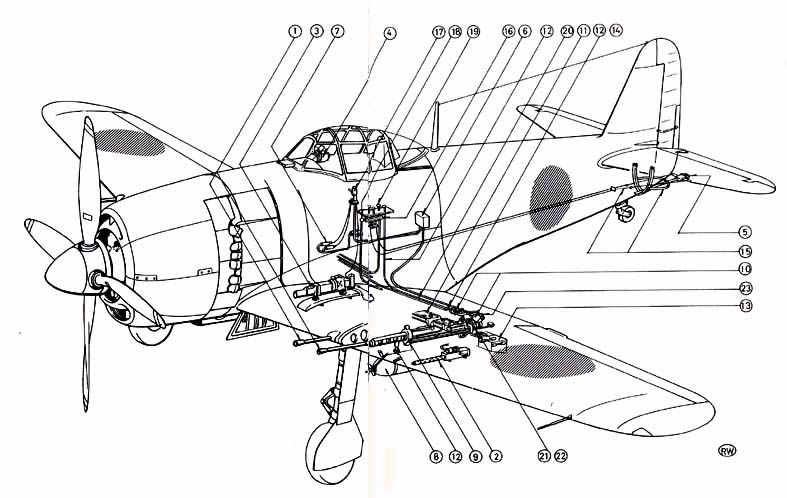

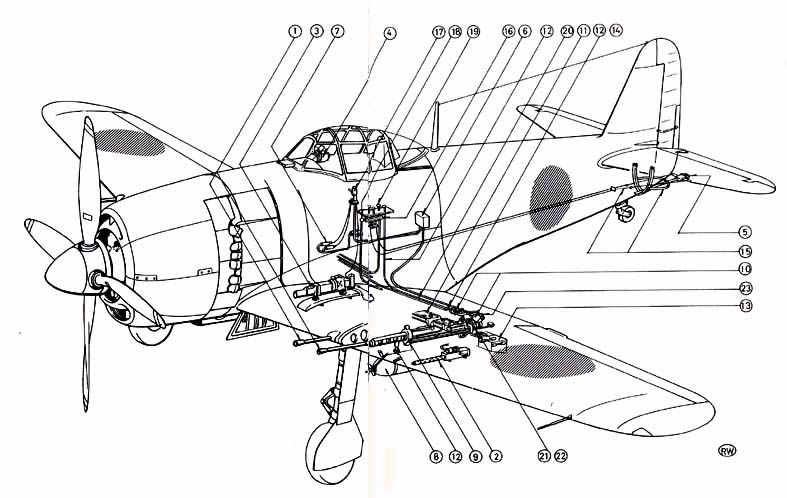

�u���d�v���̎˔������z�u�}

|

�@20�~��2��4�^�@�e

�A7.7�~���@�e

�i���ۂɂ͎g�p����Ȃ������j

�B�ʐ^�e

�C�˔��Ə���

�D�������ؒf��

�E20�~���d�C���ˊǐ�� |

�F���J��

�G���e

�H20�~��@�e�O���x��

�I20�~���@�e����x��

�J20�~���@�e���e��

�K���e�����킨��э�

|

�L20�~���@�e�e�q

�M20�~���@�e�şv���o��

�N�������ؒf���u�r����э�

�O�����������c��

�P���˔c��

�Q���ˊǐ��c��

�R���e�����c�� |

�S���U����

21�@20�~���@�e�蓮���u

22�@�@�e���ˑ��x�������

23�@20�~���@�e���˓d�

|

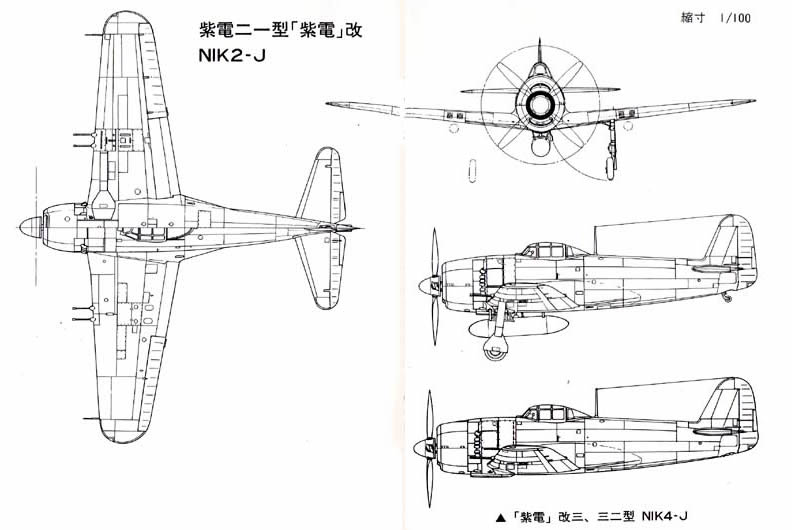

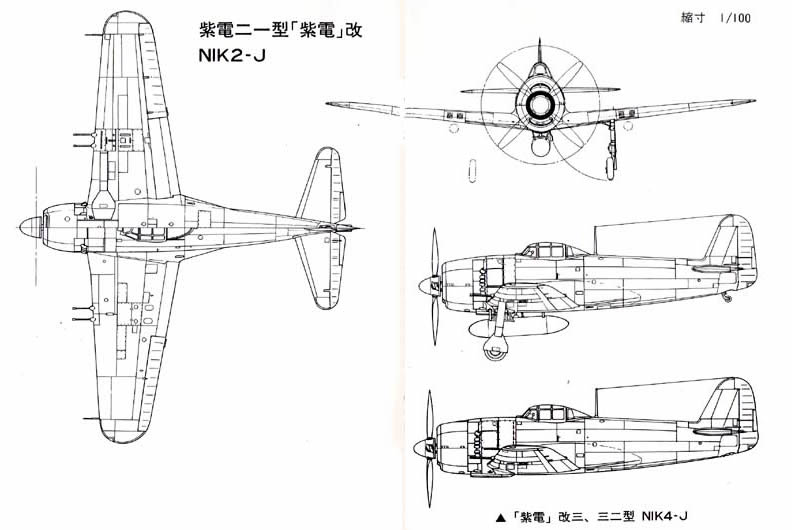

�S���@11.99m�@�S���@9.35m�@���d�@2,657kg�@�S���d�ʁ@4,000kg

�G���W���@�����u�_�v���^�@����d���^18�C���@1990�n�́i�����j

�v���y���@�葬�l���i���a3.3m )�@�ő呬�x�@595km/��/5600m��

�㏸�́@6000m�܂�7��22�b�@���p�㏸���x�@10,760m�@�q�������@1,720km

����20m�@�e�~4�@���e60kg�~2�@�@�@�@�@�@�@��}�@�n�ӗ��v |

3 ������͐퓬�@�߂��� top

�@�����������ǂ̊�{�v�����ɏ]���ċ@�̂̊O�̊O�`������̃A�����W���A��C�͊w��\���A���x�Ȃǂ̌����������Ȃ���i�߂���킯�����A�e����g�܂Ƃߖ��h�Ƃ��āu���d�v���̐v�喱�ғI�ȗ���ɂ����������p�O�Y�Z�t�炪�A���ɋC���������̂́A�@�̂��\�����镔�i�������Ɍ��炷���A�����đ���Ղ����邩�������B

�@�u���d�v��葁�����p�������͂��������u���d�v���A�g���u�������Œx��A�O�H�̏\�����͐�u�v���܂����ɂ�������̌���ł́A���̔�s�@�����A�����̊C�R��͐퓬�@�ɂȂ�̂��A�Ɛ쐼�̐l�����͐M�����B

�@�����Ȃ�Γ��R�A���炠�邢�͖��Ƃ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�H��œ����̂́A�s����Ȗ��n���H���啔�����B

�@�]���āA�\�����ȒP�ɂ��ĕ��i�̐������炷���Ƃ́A���ǂ�\����ɂ��Ƃ炸�v�w�̏d�_�e�[�}�������B

�@�u���d�̕��i�_����Z�Ƃ���A���d���͂Ƃ肠�����l�Ƃ���B

�@�ŏI�I�ɂ͓�ɂ������ƍl���˒ˌN�i�˒ˉh�Z�t�j�Ƃ��낢��b���������v

�@�e���́A��������Ă��邪�A���i�_�������ߎO���̓�ɁA���̒i�K�ŎO���̈�قǂɂ��悤�Ƃ����̂��_���������B

�@���ۂɁA�쐼�̋Z�p�҂����́A���̗v���ɂ������A�G���W���A�v���y������у{���g�A�i�b�g�A���x�b�g�Ȃǂ��������i���A��Z���Z�Z�Z�Z�_���������u���d�v�ɑ��A�u���d�v���͖�l���O�Z�Z�Z�_�ŁA�܂����ڕW��B�����Ă���B

�@�v���́A�R���N���[�g�Â���̍L�����H��{�ق̓�K�ɂ������B

�@�В����������K�ɂ���A�����s�@�̍D���Ȑ쐼���O�В��́A�悭�v���Ɋ���������B

�@���łɐv���傪�g�D�����ɂȂ�A�e���͐v�����ƂȂ��Ă����B

�@�����̐쐼�q��@�̎Ј����납��Ђ�����v���̑g�D�́A���̒ʂ�ł���B

�@�@�v���@�����e���Òj

�@�@���v�ہ@�ے��e�������@�ꎵ��

�@�@���v�ہ@�ے��˒ˉh�@�@�@�ꎵ��

�@�@��O�v�ہ@�ے��|���אM�@�@��O��

�@�@��l�v�ہ@�ے��H���C��@�@�@�l��

�@���̂ق����x�@�\���i�ے��������O�j�Ƃ����̂������Čܓ��������Ă�������A�����ł͓�܁Z�����z����v�҂������A�V�������d�u���v�̐v�Ɉӗ~��R�₷����ł́u���d�v�̉����v���肪���A�u���d�v�|�u���d�v���Ƃ͕ʌn��̏\�����A�\��������퓬�@�̊�b�v�����A����ɓ����A���p�ɂ���u�����i���������j�v�̂ق��A�������̃v���W�F�N�g�ɂ����g��ł�������A���̖Z�����́A�܂��Ɂg���̂悤�h�ł������B

�@���ꂾ���̎d�������Ȃ��ɂ́A�Ȃ݂����Ă��̎d���̂����ł͂��܂Ȃ����Ƃ��ꃕ���̎c�Ɠ�Z�Z���Ԉȏ�Ƃ����A�Ƃ�ł��Ȃ������ƂȂ��Ă����ꂽ�B

�@����ɓ�Z�Z���Ԃ̎c�ƂƂ������A����͍��̈ꃕ���̒ʏ�̘J�����Ԃ�葽���A�ނ�͈ꃕ���œ��ȏ㓭���Ă����v�Z�ɂȂ�B

�@�������������ɂ�����ꂽ�̂��A�`�[�t�e���ł���O�\���������z���Ă��炸�A���Ƃ݂͂ȓ�\��Ƃ������C���肾�����Ƃ��������łȂ��A���������s�@���g�߂����D���h�Ƃ�����M�ɂ��Ƃ��낪�傫�������B

�@�ނ�́A�Ђ������s�@�ɓq���A����������A�t�������s�@�ɒ�������ł�܂Ȃ��j�����������B

�@����������M�Ɠw�͂��A�펞���̈������ɂ�������炸�A�v�J�n����킸����Z������̏\���ɁA�����ꍆ�@�������������B

|

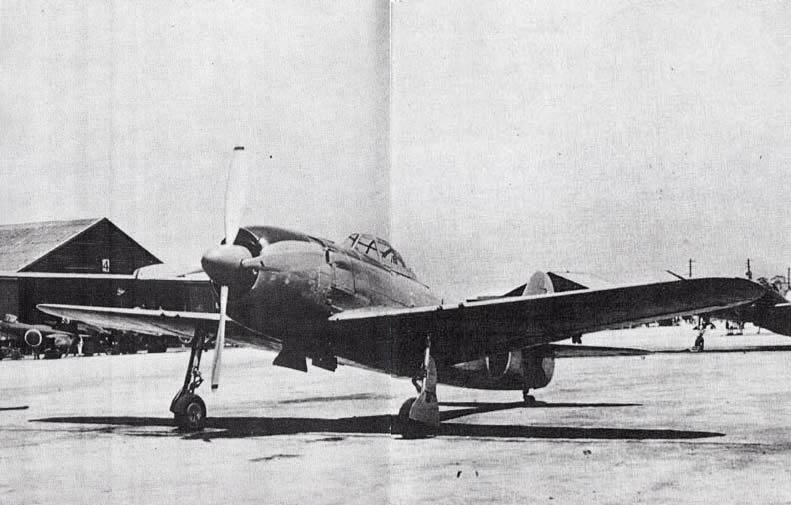

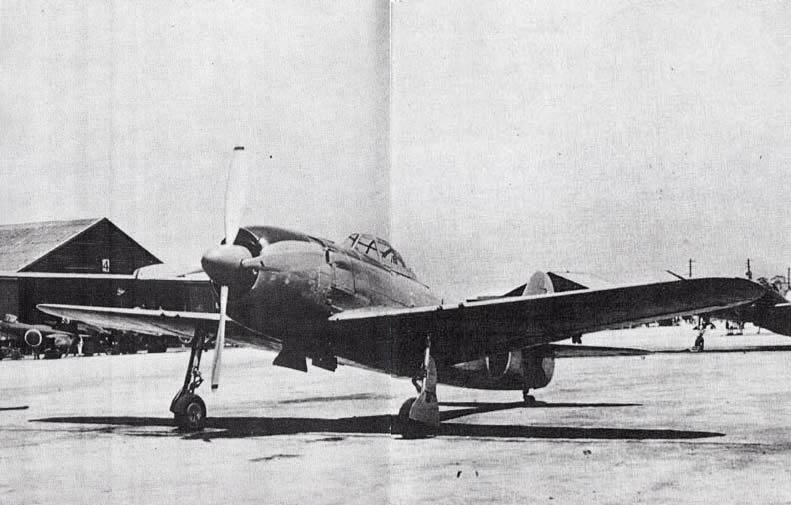

�u���d�v���^�i���d���j����ꍆ�@

�u���d�v���̗ʎY�^

|

4 �u���d�v���͂��� top

�@���悢��A���G�e6�e�u�w���L���b�g�v�ƁA�܂Ƃ��ɐ킦��g�^�ł��h�o��ƂȂ����킯�����A�e6�e����ꍆ�@�̏���s�����l��N�i���a�\���N�j�Z����\�Z��������A���N���x�ꂽ���ƂɂȂ�B

�@�������e6�e�́A���łɐ��Ɏp������킵�҈Ђ��ӂ���Ă���B

�@���̒x����A�ǂꂾ���k�߂邱�Ƃ��ł��邩�����ꂩ��̏����ŁA���҂��ɂȂ��Ắu���d�v���̏���s�͏��a�\��N�ꌎ����A��Ђ̉������c�m�ɂ���Ė��ܕ��A�����ĉ��P���c�m�ɂ���Ė�O�ܕ��ԍs�Ȃ�ꂽ�B

�@����s�͑S�͏㏸�Ɛ�����s�������������A���s�ɓ��ɕȂ��Ȃ��A�G���W�����D���ŁA���̔�s�@�������Ɏd�ォ���Ă��邱�Ƃ���Ă����B

�@�u���d�v���̊�����҂���тĂ����C�R����́A�����q��Z�p����s�������̒S�������A�u��i�Y�������h������A���悷�邱�ƂɂȂ����B

�@�u�ꏭ���́A�q���́u����v�u����v�Ɗ͑��Ζ��������A�ꎞ�B���q����̋�����������ȊO�͕�͐퓬�@���̎w����������Ă����퓬�@���ŁA��s�o���͂Ȃ����������A�e�X�g�E�p�C���b�g�͑S���̏��o���������B

�@�u���d�v�ȑO�ɐ쐼���������Ă�������@���s���̃p�C���b�g�����́A

�@�u���ɐa�m�I�ł��ƂȂ����B�������A�C���Ƃ���݂�������]���ɂ��Ă�����݂Ȃ��ӔC��������B

�@�ނ炱���{���̊C�R�m�����v

�@�Ƃ������ƂŁA�O���̋C�����܂���������Ȃ��퓬�@���̎u��ɁA��Б������������Ƃ܂ǂ����悤���B

5 �e�X�g�E�p�C���b�g�u�ꏭ�� top

�@�u��́A���̓��܂łɉ��{��œx�X�u���d�v�ɏ���Ă��邪�A���̌o�����������c���o�ɂ́A�ǂ����V�b�N�����Ȃ����̂��������B

�@�m���Ƀp���[�̎育�����Əd�ʊ��͂��炵���̂����A�Ȃ�ƂȂ���������Ă��Ȃ��B

�@���Ƃ��Ύ����ɂ��Ă��A���̓X�s�[�h�������āA���낻�날�ԂȂ����A�Ƃ����̂������ɂ킩�邪�u���d�v�ł́A����_�ŋ}�ɃK�^�K�^�Ƃ���Ă��邬�����Ȃ����������B

�@����ɂ��Ă��A������B

�@����ɁA�쐼�����^�@�̐��Y�Ɋ���Ă��Ȃ��������A�嗃�⓷�̂̕\�ʂȂǂ��ł��ڂ��ŁA����ł͂��������̗p���ꂽ�����\�̑w�����^�̌��ʂ��A�^��Ɏv����قǂ������B

�@���x�́u���v���A�\�ʍH��̂�邳�͂�������炸�������A�������ɍ��{�I�ȍĐv���s�Ȃ������������āA���̂��ғ������Ƃ��Ĉ������܂�A�u���d�v�Ŗ��ƂȂ����O�������E�����P����Ă����B

�@�u����͗ǂ��Ȃ��Ă���I�v

�@�R�N�s�b�g�ɂ����܂����u�ꏭ���̑���ۂ������B

�@���c����t�b�g�E�o�[�𑀍삵�āA�ǂ̓���������B�u�[�X�g�E���o�[����t�Ɉ����B

�@�G���W����]���������āA�������ЂƂ��퍂���Ȃ�B

�@���o�[��߂��ƁA�Ȃ߂炩�ɉ�]��������B���X�|���X��낵���B

�@�u���d�v�ɂ����݂�ꂽ�߉�]�̋���͂Ȃ��������B

�@����������ƁA�����܂��G���W���̎��Ă����ăA�E�g���B |

�C�R�̃e�X�g��p�C���b�g�Ƃ���

�u���d�v����S�������u��i�Y����

|

�@�s����Ȃu�c�l�v���y�����A�ǂ������Ȃ��������B

�@�ْ����Č��܂���W�҂����Ɍy����������āA�n�j�̍��}�B

�@�`���[�N�������A�^�L�V���O�ŗ������Ɍ������B

�@�R�N�s�b�g�̒��Łu�e�X�g�͐T�d�ɂ���B�������A��Ђ̐�����]��M�p����ȁv�ƌ���ꂽ�̂��v���o���Ă����B

�@���̉��얜���q��сA�u���d�v�̔�����т�̎��̂̂��Ƃ��`�����Ɠ��������߂����A�����ɂ��Ă͑����M�p���邵���Ȃ��B

�@����ɁA�܂��킸���ȐڐG�ł͂��������A�В��ȉ��A�����ے��A��s��C�����߁A�쐼�̐l��������ُ͈�Ȃقǂ̔M�ӂ�������ꂽ�B

�@����s�͎v������蕽���ŁA��������������Ȃ��قǂ������B

�@��ʂ�̊�b�e�X�g�ŁA�u��͂��̔�s�@���A�������̊������������u���d�v�̌��_���������āA�����ɐ��܂ꂩ����Ă��邱�Ƃ������������B

�@�ނ́A����܂łɂ��̔�s�@����ĂĂ��Ă��ꂽ�l�X�ւ̃T�[�r�X�����߂āA���������r�����������Ă݂邱�Ƃɂ����B

�@���ʁA���̂悤�Ȏ�����s�ł͂�����荂�x�������Ȃ��璅���̃A�v���[�`�ɓ���̂����A�u��͍��x�@��܁Z�Z���[�g�������肩��@��������H�Ɍ����A��邢�~���ɓ������B

�n��X���X���ň����N���A�����ւ̈����n���̂��ߊ����H�킫�ɃY�����ƕ��u���d�v�̗�����A�Ȃ߂�悤�ɂ��ď���ʉ߁A�i�[�ɑO�Ő�������A�N�����Ɖ���č~��Ă����B

�@���ւ̒��͑���Ɠ����A�����₩�Ȓ����������B

�@���߂Ă̎�����s�ŁA����Ȕ�ѕ��������O��͂Ȃ��B

�@�e�X�g�̏�����ɁA�ƌł��\��Ō��܂����Ă����l�X�́A�D�u����u���d�v���̔�s�Ԃ�Ɋ��������B

�@���܂��Ɂu���x�̃e�X�g�E�p�C���b�g�́A��X�̐�����M�����Ă���Ă���v�ƁA�Ђǂ���낱�B

�@�����A����Ԃ��ƂɎ��Ԃ������Đ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǒ��q�������̂�m���Ă����G���W���W�҂����́A���ɂ��ُ킪�N��͂��Ȃ����A�ƃp���p�����ǂ����������炵���B

�@�u���x�̔�s���������́A�ЂƂ�҂ł����H�v

�@�����̐���Z�t���A�v�킸�������̏��菭���ɖ₢�������قǁA���̔�s�Ԃ�͑�_�Ŕh��ɂ݂����B

�@���̎u��́A����܂ł���Ă����͑��̍�@�ɏ]�����܂ł��A�ƃP�����Ƃ��Ă����B

�@��s��̏����Ƃ��āA�u���

�@�u�����ނˁA��낵���B�������A�쐼����ɂ͈������A���͂���ȏ�ɐ�������Ă���B

�@�C�R���v�����Ă����퐫�\�ɑ��āA����ł͂܂�������Ȃ��v

�@�Əq�ׂ��B

�@�d�ʂ��G���W���o�͂����̔{����A�������ǒn�퓬�@�ł���u���d�v������Ɣ�r����̂́A���X�����Șb�����A�e����Z�p�҂����Ƃ̊ԂŐ^���Ȃ��Ƃ���J�Ԃ������ɁA�r�����肾�����u���d�v������@�̑��c�����A�������Ɋp���Ƃ�Đ�������Ă������B

�@�s�e�X�g�E�p�C���b�g�́A�˂ɔ�s�@�̗v�����\�A���i�����ł��邩�ɓ���ĕ]�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�Ƃ��낪��X�́A�v����v�̖ړI�Ɣ��̃e�X�g�������A�]�������Ă��邱�Ƃ����������悤�Ɏv���B

�@���Ƃ��u���d�v�́A�x�z����Ɍ��킹��u���̐v�������ŁA��Ԃ�����s�@�v���������A�}���@�Ƃ��Ă͍��̃W�F�b�g�@�Ȃ݂̋}�㏸����v�����Ă����Ȃ���A�����ł�������ƁA�i�����������́A���E�������́A�ƕ���������B

�@�퓬�@���́A���ɂ��������X���������A��킾���čŏ��̔��N����N�͓ݏd�őʖڂ��ƌ����Ă����̂��A���w�Ő�ʂ��������r�[�ɂ݂�ȁu�����A�����v�ƌ����o�����B

�@������A���̊Ԃ��v�҂̉䖝�̂Ƃ������A����͉�X�Ɖ�X�̐�y�����̐ӔC�ł��������t |

�@�u��͐��A�������Ȃ��Ă��邪�A���ʂł͓��{�̐퓬�@�p�C���b�g�����́A���������~�����v�����A�������Ɗi�����Ƃ����A���e��Ȃ����\���A������x�����������Ɠ��̐퓬�@�ތ����ƂȂ������Ƃ��ۂ߂Ȃ��B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |