|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14

6 新戦闘機と「誉(ほまれ)」発動機

一九四〇年(昭和十五年)六月十七日、B17「空の要塞(フライング・フォートレス)」にかわる超大型爆撃機XB29の試作がボーイング社で開始された。

四発大型機に経験の深いボーイング社にとっても、この種の大型爆撃機の開発はやはり難物で、試作一号機ができたのは、太平洋戦争が始まり緒戦の日本軍の速攻に、連合軍が最も後退を余儀なくされた一九四二年の九月初めだった。

1 B29のエンジン・トラブル top

XB29の初飛行は九月二十一日、ボーイングの主席テスト・パイロット、E・T・アレン以下八名の乗員によって行なわれ、七五分間の飛行に成功した。

だが、約一ヵ月後の第二回テストではエンジン不調、そしてその後もエンジンのトラブルが続発し、一号機に続いて造られたXB29第二号機は、十二月三十日の初飛行で第四エンジンが火災を起し緊急着陸した。

エンジンの故障はこれにとどまらず、翌一九四三年(昭和十八年)二月十八日、午前十時四十分に離陸した第二号機が高度一万五〇〇〇フィート(約四〇〇〇メートル)でエンジン火災が原因で墜落、アレン主席テスト・パイロット以下一〇人の乗員が全員死亡するという惨事が起った。 |

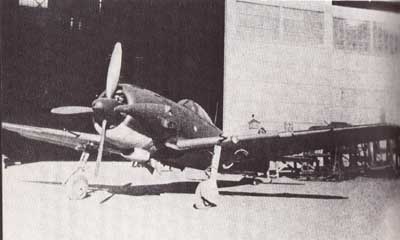

ボーイングXB-29第三号機。

この試作機も一号機、二号機と同様に事故で失われた

|

離陸八分後、上昇中のXB29の一番エンジン・ナセルから発火したが、すぐに消火装置によって消しとめられた。

飛行場に引き返すことを決意したアレンが高度を下げ始めた。

この時、突然、今度は二番エンジン・ナセルから火をふき、たちまち主翼にもえ拡がり、機体は大きく傾いて墜落した。

事故原因はすべてエンジンにあった。

ボーイングとしては一九三五年(昭和十年)にXB17の事故でやはり主席テスト・パイロットを失って以来のことで、事故を重視したアメリカ陸軍航空の総帥、アーノルド将軍はすぐに調査を命ずるとともに、とりあえずエンジン火災による延焼防止に関する処置を急いで行なうよう指示した。

XB29に使われたエンジンは、カーチス・ライト社のライト・サイクロンR3350-13、離昇出力二二〇〇馬力の複列空冷星型一八気筒である。

これはプラット社のP&W・R2800とともにアメリカでの二〇○○馬力級エンジンの双璧だった。

ライト・サイクロンR3350は、P&W・R2800が主として戦闘機に使われたのに対し、陸軍の爆撃機向きのエンジンで、カーチス・ライトは陸軍から四万基以上の発注を受けていた。

XB29の事故調査の結果、会社が質よりも生産量をあげることに熱心で、製造品質に欠陥があり、しかも品質のチェックが完全に行なわれていなかったことがわかった。

2 成否を決する工ンジンの信頼性 top

このR3350のトラブルは、その後もおさまらず一九四三年二月から一九四四年の九月までの間に、少なくとも一九機のエンジン火災による事故が発生し、B29が日本本土空襲のために前線に出動するようになってからも、完全に不安を消し去るまでには至らなかったようだ。

飛行機の性能も、それが成功作となるか失敗作となるかの運命も、半分以上はエンジンによって決まる。

たとえ単発の小型機であるとは言え、同じ二〇〇〇馬力エンジンを積んだグラマンXF6Fが一九四二年(昭和十七年)六月二十七日に初飛行してから、わずか半年後の一九四三年一月十六日には、早くも空母に配属されるというスピードぶりは、一面ではエンジンの信頼性の差であったと言ってよい。

二〇〇〇馬力エンジンの実用化はカーチス・ライトよりP&Wの方が早く、R2800「ダブルワスプ」は、XF6Fの計画の段階では、すでにF4U「コルセア」に装備されて飛んでおり、陸軍のリパブリックP47「ザンダーボルト」やマーチンB26「マローダー」なども別シリーズの「ダブルワスプ」を装備して生産に入っており、すでに実績のあるエンジンだった。

一方ライト・サイクロンR3350はXB29への装着が最初で、未知の部分が多いエンジンだった。

こうした場合、往々にして飛行機自体のテストよりも、エンジンのテスト機のようになってしまうことが多く、B29の開発はその典型であったと言える。

機体、エンジンともに新しい未知のものだと、両方のトラブルが重なって肝心の機体のテストが著しく遅れてしまうので、できれば新しい機体には、素性のわかった、実績のあるエンジンを積むのが理想である。 |

P&W製R2800「ダブルワスプ」エンジン

搭載の新鋭機

リパブリックP-47D「ザンダーボルト」戦闘機

マーチンB-26G「マローダー」爆撃機 |

つまり、エンジンの開発が、つねに機体の開発に先行していることが望ましいが、少しでも性能向上をと考える機体設計者たちは、まだ開発途上にある試作エンジンを先取りしてしまう傾向があった。

特に、機体に較べてエンジン技術が遅れていた日本では、どうしても実績のない新エンジンに頼らなければならなかったからである。

3 タイミングが悪かった「誉」の開発 top

零戦と「栄」のときもそうであったが、「紫電」と「誉」の関係も、それと同じだった。

もちろん日本でも、新しい試作機には少しでも信頼性の高いエンジンを積むようにしていたし、「誉」は「紫電」の試作が進行している段階で審査は終って制式採用になっていたから、かならずしも未完成のエンジンとは言えない。

しかし、大出カエンジンがほしかった海軍が、アメリカとの技術差を一挙に縮めるような画期的な「誉」の性能にほれ込んで制式化を急ぎ、徹底したトラブル対策をやらないうちに“見切り発車”をやってしまったきらいがあった。

零戦や「隼」に積んで、すばらしい実績と信頼性を示した「栄」エンジンの流れをくむ「誉」は、新機軸設計によって一八気筒二重星型エンジンでありながら、大きさは「栄」とたいして変わらないという、コンパクトな設計それ自体は、すぐれたものだった。

しかし、材料や工作面で当時としてはかなり高度なものを必要とし、設計的な新しい試みについては充分なテストが必要だった。

海軍でも「誉」については。全力をあげてテストと改良につとめたが、次のような事情から決して万全とは言えなかった。

「誉」の試作一号機が完成したのは、昭和十六年三月末で、日米の関係は悪化の一途をたどっていたから、万一の戦争に備えて軍需生産に拍車がかけられようとしていた。

このような情勢のもとでは、将来より目先の生産目標を達成することが第一で、試作エンジンのために、何十基あるいは何百基ぶんの量産エンジンを造るのに相当する人手と時間を割くことは、むずかしかった。

とりあえず試作一基はできたが、この一基で性能測定、耐久運転から飛行試験までを賄(まかな)わなければならず、もしこれを壊すと、次の試作エンジンができるまでテストは中断してしまう。

従って、耐久運転は壊れるまでやるのが本筋なのに、それができなかった。

同時に何基も試作エンジンを造る余裕がなかったのである。

4 燃料・潤滑油事情の悪化 top

あとになって起ったトラブルの多くを、実用化以前に食い止められなかったのは、こうした逼迫した事情によるものだが、使用燃料や潤滑オイルの質の低さが、それをさらに増幅させた。

アメリカの二〇〇〇馬力級エンジンは、いずれも一〇〇オクタン以上の燃料を使っていたが、「誉」もせめて一〇〇オクタンのガソリンを使うことが前提だった。

これは戦争開始とともに不可能となり、九一オクタンに下げられた。

燃料事情が苦しくなった戦争後半になると、それすらもむずかしくなり、訓練時には八七オクタンに下げられた。

潤滑オイルも同様で、オイルの質はエンジンの性能を大きく左右する。

「誉」も高性能に見合う良質なオイルが必要とされ、初めは輸入されたテキサコ(アメリカの大石油メーカー)のオイルが使われた。

アメリカは昭和十六年七月、日本の南部の仏印(フランス領インドシナ、今のベトナム)進駐に対する制裁措置として、石油など重要軍需物質の対日禁輸を初めとする一連の行動に出たが、日本はそれ以前にかなり買い込んでストックしてあったので、戦争が始まってもしばらくは、良質のオイルを使うことができた。

従って、戦争初期の日本軍の快進撃の要因の一つは、航空燃料とオイルの質の良さにあったとも言えよう。

何故なら、燃料の質の差はビフテキとラーメンほどの違いがあり、エンジンのパワーが出るだけでなく調子も良くなるからだ。

B29がエンジンの品質で悩まされたように、「誉」の製造品質の維持も思うようにならなかった。

大増産のため太平洋戦争開始前後から工場には大量の未熟練工が流れ込み、一様な品質・性能のものができなくなったからで、このため一つ一つのエンジンについて名人芸的な調整を必要とした。

調整した本人が、そのままずっとついているわけではないから、工場から出て行った先で、もし不調になると手に負えない、ということはしばしばあった。

「紫電」のテストが行なわれていたのは、ちょうどそういう時期で、エンジンの振動やピストン、点火プラグの焼損事故の度合いが「栄」より激しく、松崎少佐、瀬川技師らは対策に追いまくられた。

燃料やオイルの質の低下、製造品質の悪さなどは「栄」をはじめ、どのエンジンにも共通するトラブルのもとだったが、「誉」はそれにもまして神経質なむずかしいエンジンであり、荒い使い方をされる実用機に使うには、まだまだ体質改善が必要だったのである。

このため、「紫電」もまた「誉」のエンジン・テスト機の役割を負わなければならなかった。

しかも、まずいことに機体側にもいくつかの欠陥要因があり、「紫電」の前途は容易ならぬものを思わせた。

その代表格が、初めての試みである二段式引込脚で、普通の引込脚でさえ未経験だった川西が、脚の上げ下げに際して脚柱を縮めたり伸ばしたりする、むずかしい構造に取り組んだのだから、故障が多かったのも当然である。

5 プロペラ機構に難問題 top

プロペラのピッチ(ねじれ角)をかえる機構として、零戦などそれまでの多くの日本機に使われていたハミルトン定速式にかえ、あらたに採用されたドイツ製のVDMプロペラも、作動が悪くてテスト進行の足をひっぱった。

自動車が走行速度に応じてトランスミッションのギア比を変えるように、飛行機も速度に応じ、加速あるいは減速に応じてプロペラ・ピッチを変えてやらなければならない。

飛行機のエンジンとプロペラの関係は、自動車のエンジンと車輪の関係に似ているが、一〇〇〇馬力とか二〇〇〇馬力の航空エンジンに使えるトランスミッションとなると、大変な重量になり、とても飛行機には積めない。

そこで、飛行状態に応じて、最も効率がいいように、プロペラのピッチを変える機構をつける。

つまりプロペラの変節機構は、自動車のトランスミッションに相当する働きをすると考えればいいだろう。

零戦に較べて最高速度で時速一〇〇キロちかい速度向上が見込まれ、しかも最高速度と最低速度の開きが大きくなった 「紫電」では、プロペラのピッチ変更範囲を増やす必要があった。

ところが、零戦に使われているハミルトン・スタンダード定速可変ピッチ・プロペラでは二三度五一分が限度で、これでは「紫電」には使えない。

参考までに、他の機種を取扱説明書の数字で較べてみると、右の表のようになり、「紫電」は四二度でずば抜けてピッチ変更範囲が高い。

同じ「誉」を装備した陸軍のキ84(のちの四式戦「疾風」)は三〇度で、プロペラ直径も「紫電」より三〇センチ近くも小さい。

当然エンジンの減速比も違っていたが、これは設計思想の違いによるものである。

ちなみに「紫電」がドイツのVDM、キ84はフランスのラチエで、それぞれ違ったプロペラ変節機構を採用していた。

VDMの変節機構は、ハミルトンの油圧式に対して日本では不慣れな電気式だったことも、トラブルのもとになったようだ。

「強風」より一足先に進行していた三菱の局地戦闘機「雷電」も同じVDM式を採用し、海軍航空技術廠の担当者から

「VDMプロペラの変節機構に不具合の点があり、このままでは実用にならない」

と指摘されていた。

「雷電」は振動問題でテストが長引き、振動の最大の原因であったプロペラのテスト中、テスト・パイロットの帆足大尉が墜落殉職する事故が起った。 |

キ84は後の「疾風」

|

原因はプロペラではなく別にあったが、零戦に引続き「雷電」もまた、空中事故で海軍側の担当パイロットを失う、という度重なる悲劇に見舞われた。

7 奮戦、ラバウル航空隊 top

日の出の勢いだった日本軍の凋落(ちょうらく)を、零戦が端的に示していたが、しかし、この時点でもなお、零戦搭乗員たちの士気は高く、数にまさる連合軍側に勇敢に立ち向かったことも、彼らの名誉のためにつけ加えなければなるまい。

航空兵力の増強著しい連合軍は、南太平洋の日本軍最大の基地ラバウルに対し、一九四三年(昭和十八年)十二月十七日を期して新たな大攻撃をかけたが、連合軍司令部の推定によると、この方向の日本軍航空兵力はラバウル方面が戦闘機一〇〇機を含む二〇一機、ニューアイルランドおよびアドミラルティ方面が戦闘機四〇を含む九一機、合わせて二九二機だった。

対する連合軍側の兵力は戦闘機二六八(一九九)、軽爆および中型爆撃機二五二(二〇〇)、大型爆撃機一一一(九九)の総計六三一機(四九八機、カッコ内はすべて実働機数)で、日本軍の総数の約二倍の航空兵力をもっていた。

最も、連合軍と言っても一部のニュージーランド空軍機を除けば、ほとんどが米軍機で、戦闘機の中には最新鋭のF6F「ヘルキャット」も五八機(実働は五三機)含まれていた。

兵力的には圧倒的に優勢であったが、彼らの攻撃目標であるラバウルは、決して生やさしい戦場ではなく、十二月の新攻撃に先立って行なわれた十一月の攻撃に参加した米機動部隊パイロットたちの言葉は、それを物語っていた。

「市街には往来が激しく、港は巡洋艦、駆逐艦、大型輸送船、それに数百隻の小型舟艇であふれていた」

「対空砲火ときたら、その上を歩いて行けるくらいたくさん配備されている」

「零戦は空に一杯いやがるし、さらに五つの飛行場からはプンプン舞い上がってくる」

実際にラバウルの日本戦闘機隊は、彼らがこれまでに戦った、どこの航空部隊よりも熟練していたし、対空火器は口径も大きく濃密に配置されていた。

十二月攻勢から二週間たった一九四四年一月三日、F4U「コルセア」およびF6F「ヘルキャット」約三〇機がラバウルを攻撃、迎撃した二〇一空および二〇四空の零戦合わせて三三機との間で戦闘機同士の空戦を展開したが、日本側ではF6F一機、F4U三機(うち不確実二機)の撃墜を認めた。

おとされたF6Fのパイロットはアメリカ海兵隊の第一人者、海兵隊第214戦闘機隊のグレゴリー・ボイントン大佐で、彼はこの時の模様を、次のように書いている。

《ゼロの主翼から、パラパラと空薬莢(からやっきょう)が流れおちる。

「ジョージ、逃げろ! ダイヴだ!」

私は必死になって危急を知らせたが、彼からはなんの返事もなかった。

すでに彼の機体は白煙を吐きはじめ、かなり困難な状態にあることは、間違いなかった。

彼の「ヘルキャット」は、私の気持とは逆に急速に減速し、ゼロは第二撃を加え始めた。

「ジョージ! ダイヴしろ!」

私はもういちど連絡を送ると、ゼロを追い始めた。

だが、この時私自身がジョージと同じ運命に見舞われたのだ。

カーン!

私の背中にある装甲板に、巨大なエネルギーが叩きつけられた。

私は反射的にフル・スロットルでダイヴに入った。なんとしても日本機を振り切らねばならない。

ジョージの機体は今や炎をひきながら海面に落ちて行くが、どうすることもできない。

私自身もまた、彼と同じ運命にあるのだ。

私は知っているかぎりの空戦技術を使い、F6Fを空中分解才前まで追い込んで逃げまくった。

海面はグングン迫ってくるが、ゼロはまだしつこく追ってくる》

(雑誌「丸」第二七四号、峰岸俊明訳編より) |

このあと墜落したボイントン大佐は、ゴム・ボートで約八時間漂流ののち、日本潜水艦に助けられて捕虜となったが、日本側のF6F一機撃墜は、おそらくボイントンの列機のジョージ饑であったと思われる。

ボイントン機を含めると、撃墜されたF6Fは二機ということになるが、戦果の確認はえてして不確実なものが多く、双方ともにかなりの食い違いがあるのは通例だった。

多少の損害はあったにせよ、連合軍の連日にわたる猛攻は功を奏し、日本側の航空兵力の消耗が著しいため、昭和十九年二月半ばには、ついにラバウルからの航空部隊総引き揚げとなり、事実上ラバウルを無力化するのに成功した。

ラバウルからの航空部隊総引き揚げを契機に、昭和十九年二月十七日のトラック大空襲、六月十九日のマリアナ沖海戦の大敗と、日本軍の旗色は急速にあせていった。

特に米軍側か「フィリピン海海戦」と呼ぶマリアナ沖航空戦では、残存空母勢力の大半を失うとともに、出撃した日本空母機のほとんどが撃墜された。

その主役は何といってもF6F「ヘルキャット」で、彼らは次々に火を吐いて落ちてゆく日本機を評して“マリアナの七面鳥狩り”と呼んだ。

top

**************************************** |