|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14

2 ����퓬�@�u�����v

�@�㎵����^��s�������̂ɂ��A�����ď\�O������i�̂��̓���j���J�����̐쐼�q��@�ɁA�C�R�͕ʂ̌n��̈�A�̍�������P�t�@�̐v�������B

�@���a�\�l�N�i���O��N�j�̏\�l�����������@�@�u���_�v�i�d15�j�j�Ə��a�\�ܔN�̏\������퓬�@�u�����v�i�m1�j�j������ŁA�Ƃ��ɐ���@�ł���Ȃ��痤��퓬�@�ɗ��Ȃ������̗v�����������B

�@�u���_�v�Ɓu�����v�́A�����ƈ�N�Ⴂ�Őv�ɓ��������A��@�@�Ɛ퓬�@�A�����ƒP���Ƃ����Ⴂ�͂��������̂́A�����P�t����@�Ƃ����_�ł͋��ʂ��Ă�������A�Z�p�I�ɂ͎���������_�������A����u���_�v�́u�����v�̐�s����̂悤�ȂƂ�����������B

|

|

|

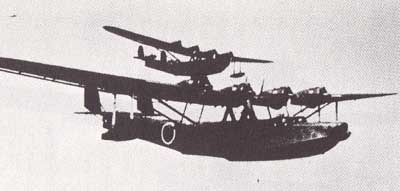

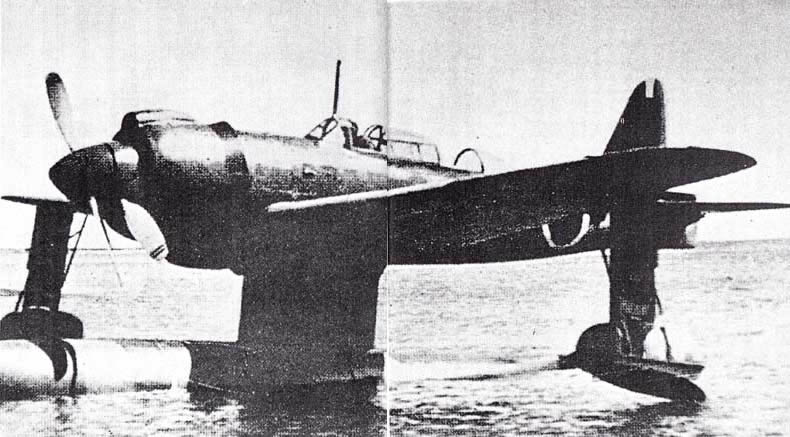

�쐼�q��@�i���V���a�j�͐���@�ӂƂ����ЂŁA�����[�����Ă����A�l���̋㎵����s����O�^�i���j�Ɠ�s�����^�i�E�j |

1 ���������@�@�u���_�v top

�@�쐼�́A�@�킲�Ƃɐv�`�[��������v�喱�҂������O�H�̂����ƈႢ�A�����`�j�v�����̂��Ƃŋe���Òj�Z�t����Z�p�҂������A���ꂼ��S����������������A�S�������͂��Ĉ�@���܂Ƃߏグ��V�X�e���������B

�@�O�H�̂悤�ȑ��ЂɊr�ׂ�ƁA�����Ə������쐼�Ƃ��ẮA�������̐v�`�[��������قNjZ�p�҂̐��������Ȃ��������炾���A�S�ʓI�ɐ쐼�̋Z�p�҂����̕��ϔN��Ⴍ�A�Z�p�I�`���ւ̒���ӗ~���������������Ƃ��炷��A���̂������K�ł������Ƃ��������B |

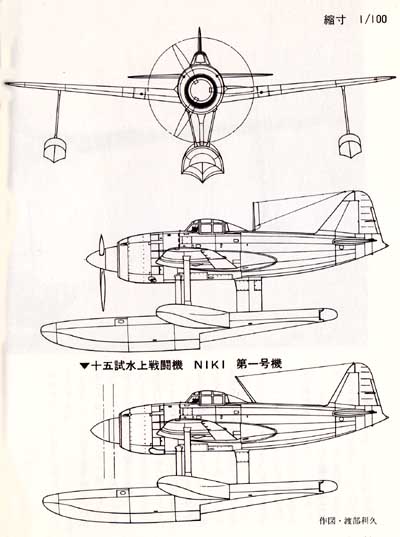

����_��̎���@�\�l�����������@�@�d15�j�̃e�X�g��s

|

�@�e���Òj�A�����p�O�Y�A�n��q���A��㔎�V�A�������O�A���c�W��A����N���A��������A�V�������̂ɐH�����Ă䂭�Z�p�ҍ��̖L���Ȑl��������������A����@�ł���Ȃ���G�퓬�@���D���ł��邱�Ƃ�]�ފC�R�̗v���ɔR���A�������������邽�߂ɍl������A������Z�p�I��@���A���́u���_�v�ɐ��荞�����Ƃ����B

�@�u���_�v�ɑ���C�R�̗v���́u�G�퓬�@�����ɂ����鋭�s��@���\�v�ł��邱�Ƃ���������A�����邽�߂̑������Ƃ��āA�G���W���̃p���[�͂ł��邾���傫�����Ƃ��]�܂��������B

�@�d�ʂ����R�A�퓬�@����ŁA��C��R�̑傫�ȃt���[�g�����āA�͏゠�邢�͗���퓬�@�����鍂���ƂȂ�A���R�̂��ƂȂ�����i�����͂܂�����@�ŏ\�͐�ƌĂ�Ă����j�Ȃǂ��傫�ȃG���W����K�v�Ƃ����B

�@�����A���z�G�������A�����J�ł́A���łɃ��C�g�u�f���v���b�N�X�v�T�C�N������v���b�g�E�A���h�E�z�C�b�g�j�[�u�_�u�����X�v�v�ȂǁA��Z�Z�Z�n�͋��G���W�������p���̈�ɂ���A��Z�Z�Z�n�͋��G���W�����퓬�@�̂��������ƂȂ������H�[�g�e4�t�u�R���Z�A�v��p�u���b�N�o47�u�U���_�[�{���g�v�Ȃǂ�����̒i�K�ɂ��������A�킪���{�ɂ͂܂���Z�Z�Z�n�̓G���W���͉e���`���Ȃ������B

�@��ނ��A�ǂ��炩�ƌ����Δ����@�����Œ��a�̐l������l�܁Z�n�͂̎O�H�u�ΐ��v���̗p���A�@�̂̌`�����C�͊w�I�Ƀ��t�@�C�����邱�Ƃɂ���ċ�C��R�����炷�悤�ɂ����B

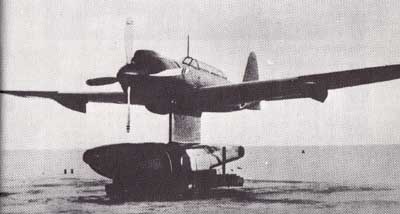

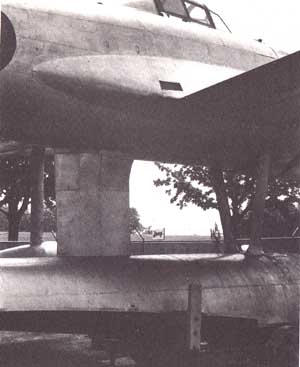

�u���_�v���^�@�H�̃v���y������d�ɂȂ��Ă���A��d���]�v���y���̋@�\���悭�킩�� |

2 �V�@�����肱�v top

�@���Ƃ���l�܁Z�n�͂Ƃ͂����A���{�̏��^�P�t�@�Ƃ��ď��̑�o�̓G���W�������ł��邽�߁A���̔n�͂��z������Ɠ����ɐ��㊊���̎��̃g���N�ɂ��Ό��̕Ȃ�ł��������߁A�O���E��]�A�オ����]����A���{�ŏ��߂Ă���d���]�v���y�����̗p�����B

|

|

|

�����@�@�u���_�v���^�@���͒����̎�t���[�g�ƍ��E�̕⏕�t���[�g�ł̒����A�E�͕⏕�t���[�g����������� |

�@��t���[�g�͑O��ɍג����f�ʂ̕��L�̎x����{�Ŏx����ȒP�ȍ\���ŁA�ً}�̏ꍇ�͎x���̕t������藣���ē������A�d�ʂƋ�C��R���ւ炵�đ��x�傷��悤�ɂ����B

�@���̏ꍇ�A�����͓��̒����ƂȂ�A����������~�o����悤�v�悳��Ă����B

�@�⏕�t���[�g�́A������킪���ŏ��߂Ă̗��[���������̗p���ꂽ�B

�@�Ƃ����Ă��������嗃�Ɍ����̂���t���[�g�͂����܂肫��Ȃ��̂ŁA�u�`������������͌y�����������A�㔼���̓Y�b�N���̋C�X���ŁA���o���ɂ̓|���v�ŋ�C�𑗂肱��łӂ���܂��ĕ��͂�^���A�������ɂ͋�C���ĉ����������������ʂɖ��������`�Ŏc��Ƃ����Â������̂������B

�@�������A���ۂɂ͗\�z�����قNj�C��R�����̌��ʂ͌���ꂸ�A�����Ί������Ɉ�������œ]�����̂��N�����肵���B

�@�����@�Ƃ������ƂŁA�嗃�f�ʂɂ́A������킪�����߂Ă̎��݂Ƃ����ׂ��w�������̗p�����B

�@�����A�����@�p�̗��^�Ƃ��đw�������A�悤�₭���ڂ��ꏉ�߂Ă������A�e���Z�t�͓����̂悵�݂œ����鍑��w�t���q�����̒J��Y�����ɗ���ŁA�����ł����C��R�̏��Ȃ��w�����̌������ʂ𑗂��Ă��炢�A��������Ƃɂ��ė��^��v�����B

�@�u�w�����ɂ��ẮA�A�����J�̂m�`�b�`�i�����q�����A���܂̂m�`�r�`�ɑ������錤���@�ցj���A��������n���I�Ȍ������͂��߁A����̎n�܂鏭���O�A���̔N�����|�[�g�Ƀf�[���B�X�Ƃ����l���A�Z���_���\���Ă���B

�@�������A�]���̂��̂Ɋr�ׂāA���C��R���O�Z�p�[�Z���g����l�Z�p�[�Z���g�����������^�Ƃ��������ŁA�ǂ�ȓ��e�̂��̂��͔��\����Ȃ������B

�@�����J�N�ɑw�����̌������˗����Ă����A�O�N���������A�ނ����̋L�������āA����Ȃ牴�̂Ƃ���ő����Ă�낤�A�ƌ��S�����炵���B

�@�J�N�́A���̌��ʂ��q�����|�[�g�ɁA���X�Ɣ��\�������A�A�����J���́A����Ȃɂ������̂�G���ɒm���Ă͑����A�Ɛ��܂Ŕ��\���������Ă����B

�@���A�J�N���A�����J�ɍs���ē����̊W�҂ɉ������A�N�����{�łǂ�ǂ\���Ă���̂ŁA������̓q���q�����Ă�����A�Ƒ���ɂȂ����Ƃ����B

�@���̓��e�͓��ĂƂ��ɂقƂ�Ǔ������̂ŁA�����A�����J�����傫�ȕ����ݔ��������A�L�x�Ȏ����f�[�^�����ƂɌ�����i�߂邱�Ƃ��ł����̂ɑ��A�ݔ��̕n�ゾ�������{�ł́A�����ς�v�Z�����ɗ���Ȃ���Ȃ�Ȃ������_���Ⴄ�v

�@�e�����̌����{�ɂ�����w�����J���̃G�s�\�[�h�����A�J�����̈�A�̑w�����^�͈�ʂɂk�a���Ƃ�ꂽ�B |

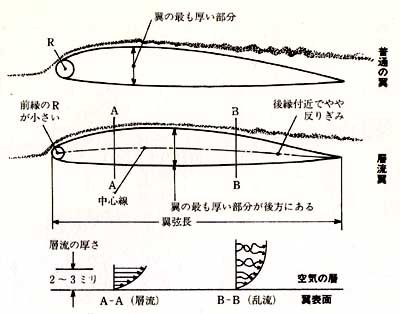

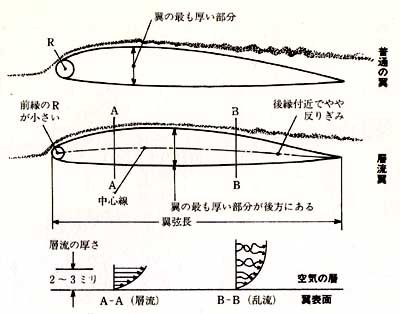

�@�w�����ɂ���

�@���̕\�ʂ̋�C������邫��߂Ĕ������������E�w�Ƃ����A���E�w�͌��ɂ����قǔ��B���đw�������Ȃ�B

�@���������ł͒f�ʂ`-�`�̂悤�ɗ���͐��R�Ƃ��Ă��邪����ɂ����Ƌ��E�w�������Ȃ�ƂƂ��ɗ���ɗ��ꂪ������B

�@����𗐗��Ƃ����A�g�͂����邾���łȂ���C��R�i��Ƃ��ė��\�ʂ̖��C��R�j���ӂ���B

�@�����ŗ��\�ʂ̋��E�w���ł��邾�������w���̏�ԂɂƂǂ߂Ă����ړI�ł���ꂽ�̂��w�����ŁA���^�̑O�����Ƃ��点�A�ő�����̈ʒu�͂ӂ��͗�������15�`20���قǂȂ̂ɑ��A40�`51���A�܂�^�߂��܂Ō�ނ��Ă���B

�@�w�����^�̌��ʂ�����̂͗��\�ʂ̂Ȃ߂炩�����O��Łu���d�v���̕\�ʎd�グ�͂��Ȃ炸�����㓙�ł͂Ȃ���������A���ʂ͂��Ȃ茸�E���ꂽ�̂ł͂Ȃ����B |

�@���̈Ӗ��͑w�����E�w�܂� Laminar Boundary Layer �̓��������Ƃ������̂ŁA�����ɓ���̃X�N�[���E�J���[�ł��� Light Blue �̓������ł��������B

�@�����͌�Ȃ̎��E���~������@�e����ŁA���R�̎i�ߕ���@�@�Ɠ������A�����ɂ���ēG�퓬�@�̒nj���U�����j�������B

�@�������āA���X�̐V�������݂𓊓������u���_�v�́A�Z�p�҂����̈ӋC���݂��肪��s���āA�ނ���i��Ђ́j���͂����킸�A��N�ȏ���������đ����m�푈���n�܂钼�O�̏��a�\�Z�N�i���l��N�j�\�ܓ��ɁA����Ə���s�ɑ����t�����B

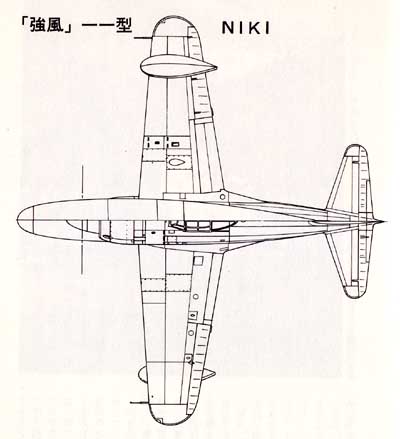

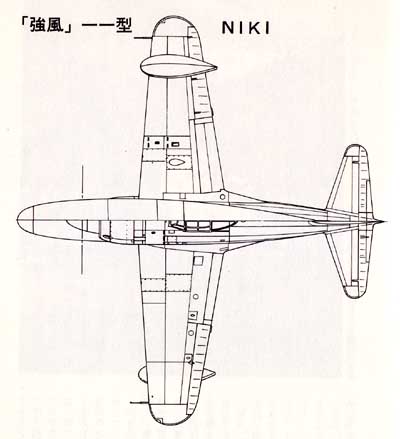

3 ����퓬�@�u�����v top

�@����퓬�@�u�����v�̕��́u���_�v����N������ƒx��ăX�^�[�g�����B

�@���R�̂��ƂȂ���A��s�����u���_�v�̌o�����Ƃ����A�Z�p�I�ɂ��O�`�I�ɂ�����������v�ƂȂ����B

�@���{�C�R���A���E�ɂ��]���̂Ȃ�����퓬�@�Ƃ����@��̎�����v���������̂́A�Ζ����͂��߂Ƃ������������m�ۂ��邽�߂̐푈��\�z���A��n�q�͂␔���Ȃ��q���͂��g���Ȃ��ꍇ�̏㗤���̎x���p�ɁA��s�ꂪ�ł���܂ł̂Ȃ��Ƃ��Ă̐��̊m�ۂ��_���������B

�@�u���_�v�Ɛv��ő傫���Ⴄ�̂́A��l���́u���_�v�ɑ��Ĉ�l���̐퓬�@�ł��邽�߁A�@�̂̒����Ɨ������ЂƉ�菬�����Ȃ������ƁA�嗃�̎�t�ʒu���ᗃ���璆���ɂȂ������ƁA��t���[�g���ً}�������ł͂Ȃ����S�Œ�Ƃ������ƂȂǂŁA�u�ΐ��v�G���W���Ɠ�d���]�v���y���A���[�̔��������⏕�t���[�g�A�w�����Ȃǂ́u���_�v�̋Z�p�𗬗p���邱�Ƃɂ����B

�@����@������i�K�ł́A�@�\�I�ȔɎG���������邽�߁A��d���]�v���y���͈ꍆ�@�����ŁA�@�ȍ~�͉��������̃V���O���E�v���y���ƂȂ�A�������̕⏕�t���[�g�͏d�ʑ�������̔ɎG���Ȃǂ���v�悾���ɏI�����B

�@���̂����A�퓬�@�Ƃ��Ċi�����\���悭���邽�ߋ��t���b�v�����邱�ƁA�������嗃����Z�~����A���̓����E���~����ɋ������邱�ƂȂǁA�V�����v�f����������B

�@�S���V�����@��A�������l����^��s��������Ă����쐼�̐퓬�@�Ƃ����āA�C�R�͂��������S���ƂȂ��Ǝv�����̂��A���̂���V�s�͏�퓬�@�Ƃ��Đ��Y�ɓ��邱�ƂɂȂ������𐅏�퓬�@�ɉ������邱�Ƃ��A������s�@�̊C�R�@�v����ɖ������B

4 �������̓���퓬�@ top

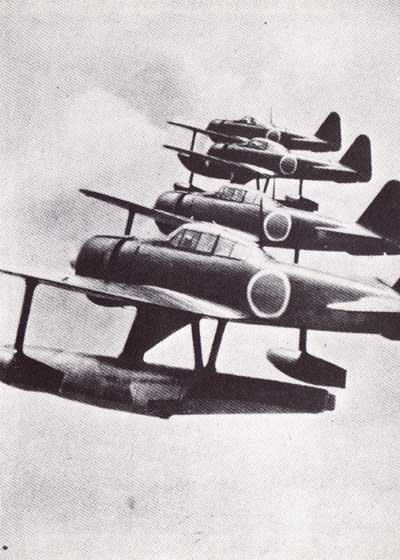

�@�C�R�͏��a�\�N���������A�㎵���Ƃ������������́A���邢�͏\�A�\�l���Ȃǂ̐������̂Ƃ͕ʂɁA�����A������킸�v�悳�ꂽ���ׂĂ̋@�̂ɋL��������悤�ɂȂ������A�u�����v�ɂ͐���퓬�@�������m�̋L�����A�C�R�Ƃ��ď��߂Ďg��ꂽ�B

�@�u�����v���m1�j1�A�����̗���������퓬�@���`6�l2-�m�ƁA���ꂼ��L���������i�L���̂����A�Ӗ��ɂ��Ă�

Index f�t�^�U�Q�Ɓj���̐���퓬�@�́A���ꂼ���������@�Ői�߂�ꂽ�B

�@���łɎ��Ђ̍H��ŎO�H�̗��Y���Ă���A�������퓬�@�ɂ��Ă�����@�ɂ��Ă��A�[���Ȍo���������Ă���������s�@�ɂƂ��āA���𐅏�퓬�@�ɂȂ������Ƃ͏���m������������悤�Ȃ��̂������B

�@���̎�r����ցA���̓t�b�N�ȂǁA�͏�@�Ƃ��Ă̍~����������菜���Ď嗃���ʂ�ɂ��A�����ɃV���v���Ȏx���\���̎�t���[�g����ї��[�t���[�g�������B

�@���������́A�ʐς𑝂��Ɠ����ɕ����ǂ����܂ŐL���āA�O���ɓ˂��o������t���[�g�Ƃ̃o�����X���Ƃ�A����ɓ��̔������ʂɃq������t���đ��c���ƕ������萫���m�ۂ���悤�ɂ����B

�@���i���A�قƂ�Ǘ��O�Ƌ��ʂɂ����̂ŁA�O�|�E�Z�t���`�[�t�Ƃ���v�`�[���̓n�C�y�[�X�Őv��Ƃ�i�߁A���傤�Ǒ����m�푈���n�܂������a�\�Z�N�i���l��N�j�\�����A�v�J�n�����N���炸�ōŏ��̃e�X�g��s�ɑ����t�����B

�@������O���O�̏\�ܓ��A�u�����v�̐�s���f���ł���d15�j1�u���_�v������s�������A����������@�̂ł���Ƃ͂����A�퓬�@�����߂Ď肪����쐼�ɂƂ��āu�����v�͓�������B

�@�������A�I�[�\�h�b�N�X�Ȏ�@�ɏI�n���������Ɋr�ׁA��n�́A�咼�a�́u�ΐ��v�G���W�����݁A��d���]�v���y���A���t���b�v�A�w�����ȂǁA�V�Z�p�𑽂�������������ł���B |

����������������퓬�@

|

|

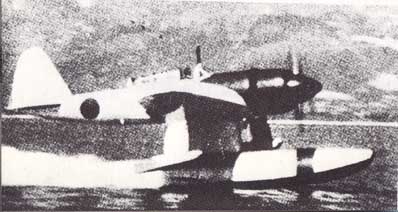

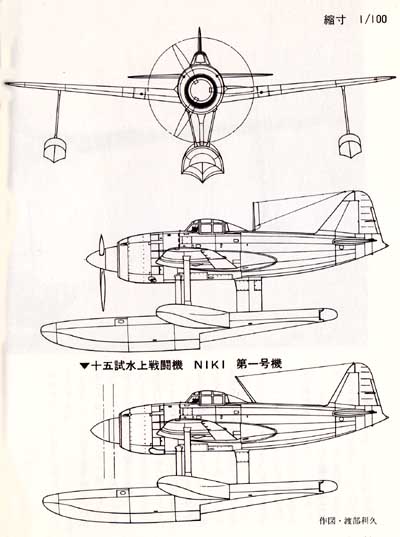

�\������퓬�@�m1�j�̈ꍆ�@��ԁB�̂��́w�����x�ł���

|

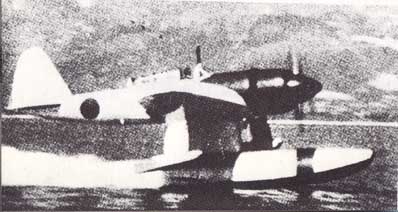

5 �u�����v�ꍆ�@�A����s top

�@�����̎���@�ɖ�l�����x��̏��a�\���N�l���A�u�����v�̑�ꍆ�@�����������B��������u���_�v���ЂƉ�菬���������悤�ȁu�����v�́A�悭�����`�����Ă������A�u���_�v�̕s��̗l�q�����ĕ⏕�t���[�g�̈����@�\�Ə㔼�����Y�b�N�̋�C�X�Ƃ���t���[�g�\���́A�v�r�����璆���Ɠ�����{�x���̂������肵���Œ蕂�M�ɕς����B

�@���̃e�X�g��s�͌܌��Z���A��Ђ̃e�X�g�E�p�C���b�g���P�i���Ƃ��Ɂj�֏����c�m�ɂ���čs�Ȃ�ꂽ���A�O���ׂ��u���^�A��͕��L�̂h���^�Œ����Ȃ��Ƃ����V���v���Ȏx���̃t���[�g�A��d���]�̂��߂ɑ傫���˂��o���X�s���i�[�A���x���C�e�̂悤�Ɍ�����u�����v�������R���Ĕ�яオ�������́A���������o���ɂ͊���Ă���W�҂������A��l�Ɋ�т̐����������B

�@���̍��A�e���Z�t�����͎l���̏\�O������i�̂��ɓ���j�̑�ꍆ�@���A�����̍ۂ̌������Ńv���y�����Ȃ�����Ƃ����A�[���Ȗ��̉����Ƃ��������Ă������A�����O�����[�g���A�߉d�œg���̋��̂����\�O������Ɋr�ׂ�ƁA������[�g���A�S���d�ʎO�E�܃g���́u�����v�̗����́A�Ȃ�Ƃ��������肵�����̂Ɍ������B

�@����ɂ��Ă��A����قNjɒ[�ɃT�C�Y�̈Ⴄ�@����v�O���[�v�ɂ���āA�قړ������Ɏ肪����Ƃ�����́A���E�ł������Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B

�@���Ō��Ă����l�X�ɂƂ��Ă͉������Ȃ��悤�Ɍ���������̎�����s���A�Ńt���b�v���������߂����ɋ@�̂ɐU�����N������A�߂����h���J���Ȃ��Ȃ�Ƃ����g���u���������āA�p�C���b�g���q�����Ƃ������悤���B

�@���h�̕s��͋C���ƍH��s�ǂ̂����A�U���̓��[�g�E�X�g�[���i�嗃�t���t�߂̎����j�������A�����ꂽ��C�̗���ɂ���Ĕ������@���ꂽ���߂Ƃ킩�����B

�@�u�����v�́A�嗃�𗣐��̂����̔��牓�����邽�ߒ����Ƃ��Ă����B

�@���������̂͑����Ċۂ������`�����Ă����̂ŁA�ᗃ�P�t�@�Ɋr�ׂ���Ɠ��̂Ǝ嗃��t�ʂɂł���u�^�̊p�x�����₩�������B

�@�]���āA��t���̐��`�̂��߂̃t�B���b�g�͏������ėǂ��낤�ƍl���Ă����̂��ԈႢ�̂��ƂŁA���P���c�m���o���������[�g�E�X�g�[���ɂ��U���͏����������t�B���b�g�������������B

�@�����傫�ȃt�B���b�g�����A���[�g�E�X�g�[���͉������ꂽ���A���x�͓�d���]�v���y���̖��R�ꂪ���ɂȂ����B |

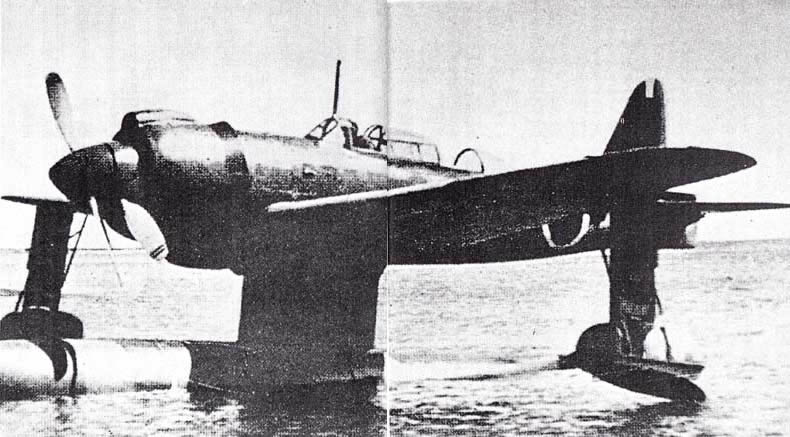

�傫�ȃt�B���b�g�������u�����v�̎嗃

|

�S���@12m�@�@�S���@10.59m�@�@���d�@2,700kg�@�@�S���d�ʁ@3,500kg

�G���W���@�O�H�u�ΐ��v��l�^�@����d���^14�C���@1460�n�́i�����j

�v���y���@�葬�O���i���a3.1m)�@�ő呬�́@489km/���^5700m��

�㏸�́@4,000m�܂�4��11�b�@�@���p�㏸���x�@10,560m

�q�������@1,060km ����20mm�@�e�~27.7mm

�@�e�~2�@���e30kg�~2 |

|

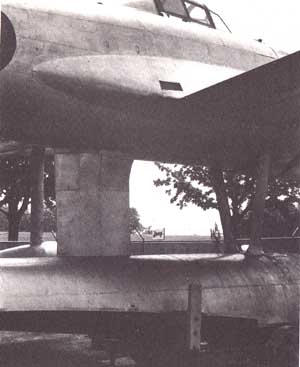

6 ���̓�d���]�v���y�� top

�@�v���y�����̂��̂́A�������Ƀg���N��ł������悤�ɔ��Α��ɉ��̂ŁA����Ŋ������ɋ@�̂��Б��ɂ������Ȃ��Ȃ��A���c���A���萫�������Ȃ������̂����A��d���]�@�\�̃M�A�E�{�b�N�X����̖��R�ꂪ�₦�Ȃ������B

�@���R��͓��{�̔�s�@�ɋ��ʂ��錇�_���������A�v���y���@�\����̖��R��́A�I�C�������h�K���X�ɕt�����āA�O�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ꂪ�������B

�@��d���]�v���y���̂�����̌��_�́A�v���y���E�s�b�`�̕ϐߋ@�\���O��v���y���ɂ��������Ȃ����Ƃ������B

�@���v���y���́A�O��v���y�����̊O���̓���̑������Ɏ�t�����Ă���̂ŁA�ϐߋ@�\�Ȃ��̌Œ�s�b�`�ŁA���v���y���̂����O���s�b�`�ύX���ł��Ȃ��Ƃ����ϑ��I�Ȃ��̂������B

�@���ǁA�Z�p�I�Ȍ��ׂ��点�������̓�d���]�v���y�����ꍆ�@�����ŏI��A�@����̓G���W������d���]�v���y�����́u�ΐ��v��l�^����ʏ�̈�d�O���v���y���p�́u�ΐ��v��O�^�ɕς����B

�@��s���Ă�����������u���_�v�́A���̂܂ܓ�d���]�v���y���s�������A�����͐��E�ł��]����p�����ꂽ����͂Ȃ������B

�@��d���]�v���y���̗̍p�́A���X��o�̓G���W���ɂ�鋭���v���y���㗬���A�˂���Ȃ��琁�����낵�āA������������@�����Ƃɂ���ċN�鍶���̌X����}���邽�߂������B

�@����͕��������ł��킩���Ă������ƂȂ̂ŁA���ʂ̃v���y���ɂ������@�ȍ~�ł͍������S�z���ꂽ���A���ۂɂ͂���قNj���������Ȃ������B

�@�����A�S���Ȃ������킯�ł͂Ȃ��A�������A���ɒ������̃A�v���[�`�̂ނ��������́A�Ō�܂Łu�����v�ɂ��Ă܂�����悤���B

�@���̌X���́A�قړ����@�̂ŁA����������ɑ�o�̓G���W������ŗ���퓬�@�Ƃ����u���d�v�ɂ����ꂽ���u���d�v�̎��́u���d�v���ł͓��̂̐v�����{�I�ɂ��Ȃ����A���̂���������ƂƂ��ɕ����ǂ����܂ʼn������Ƃɂ����������B

�@���̑O���A����������Ɏ��E���~����A���E�����ɓ�Z�~���e��A���킹�Ďl���̋@�e�������u�����v�́A���x�l�Z�Z�Z���[�g���œ�Z�Z�m�b�g�i�����l���L���j�Ƃ����A���p����@�Ƃ��Ă͉���I�Ƃ�������ō����x���L�^�����B

�@�u���_�v���u�����v���A�V�������ɑ��āA�]��ɂ��V�@����~�肷���A�쐼�̐v�⌻��̋Z�p���A�C�f�B�A�ɒǂ����Ȃ����Ƃ������āA�e�X�g���ɂ����Ύ��̂��N�����B

�@�u���_�v�́A����s�̂Ƃ��t���b�v�̌̏�œ]����j�������ƁA���[�t���[�g�̍쓮�s�ǂɂ�鎖�̂����x���N�������A���a�\���N���ɂ͉��Ƃ��l�@���C�R�Ɉ����n�����B

7 �O���̐���퓬�@ top

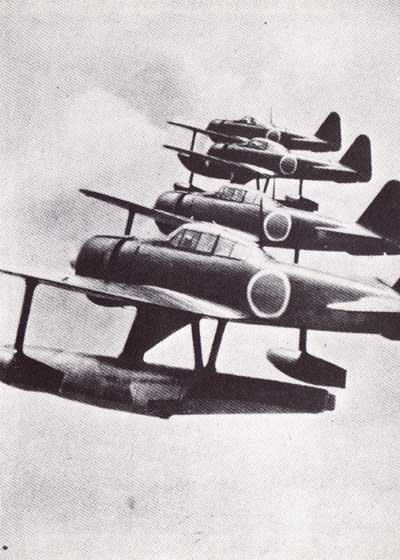

�@�����ƈ���Đ펞�ɂّ͐��ԁB

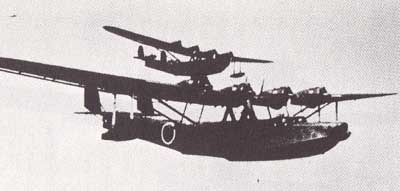

�@�s�������Ƃ͌����Ă��A��O�܃m�b�g�i�����l�Z��L���j�̍����͖��͂������̂ŁA�C�R�́u�嗄�v���̍q�m�͂ɓ��ڂ���őO���̋��s��@�p�Ƃ��č̗p����肵�A���a�\���N���ɔ��@�A�\��N���߂ɓ�@�̑�������@�������n���ꂽ�B

�@����ꍆ�@���܂߂�ƍ��킹�Ĉ�܋@������ꂽ���ƂɂȂ邪�A���a�\���N�Ɏ��p�����̂��߃p���I��n�ɔz�����ꂽ�Z�@�́A�Z���Ԃɂ����܂��S�@�����Ղ��Ă��܂����B

�@�����Ƃ������ɁA��R���ւ炵�đ��x�傳���邽�߂̎�t���[�g�ً̋}�������u�́A�O����̃t�b�N�łƂ߂�ȒP�ȋ@�\�ł��������A�쓮���s�m���Ŕ�s�����ł́A���ɓ������邱�Ƃ͂Ȃ������悤���B

�@����ł��A�����炭��t���[�g�̓��������܂��䂩���A�����������Ȃ��܂ܓG�퓬�@�̉a�H�ɂȂ������̂Ǝv����B

�@���̌�́u���_�v�̊���͖��炩�łȂ��B

|

�u�����v����@

|

�@�u���_�v�́A�ꉞ���a�\���N�Ɂu���_�v���^�i�d15�j1�j�Ƃ��Đ����̗p�ɂȂ������A�u�����v������@���������̎��̂Ŕj�����v����Ȃǂ��ăe�X�g�͗\�z�O�ɂ̂сA�u�����v���^�i�m1�j1�j�Ƃ��Đ����̗p�ɂȂ����̂́A��ǂ���擖���Ƃ͂�������ς��Ă��܂����B

�@���a�\���N���������B

�@����ł��A�e�X�g�ƕ��s���ď������ł͂��邪���Y���i�߂��A���̔N�����ŘZ�܋@���C�R�Ɉ����n����Ď��핔���ɔz�����ꂽ�B

�@���̈���A�{���l�I��̒n��̃o���N�p�p���h�q�������B

�@�����͖L�x�Ȗ��c�n�тŁA�����ΘA���R���̋�P�̖ڕW�ɂȂ�A�u�����v�͗��P����l���d���a24��I�[�X�g�����A��R�@�A�C�M���X�����m�͑��̋��ڋ@�Ȃǂɗ��������������A��ʂ̕��͕s���ł���B

�@������́A���{�{�y�h���Ŕ��i�ΔȂ̑�Ð����n�ɔz������A�A�����J��ꂩ�甭�i�����e4�t�u�R���Z�A�v��e6�e�u�w���L���b�g�v�ȂǂƑΐ킵�����A��C��R���傫���t���[�g���ł́A���傹��{�E�i�H�j�̐퓬�@�̓G�ł͂Ȃ������悤���B

|

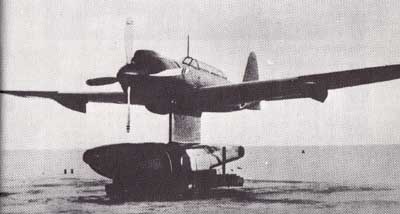

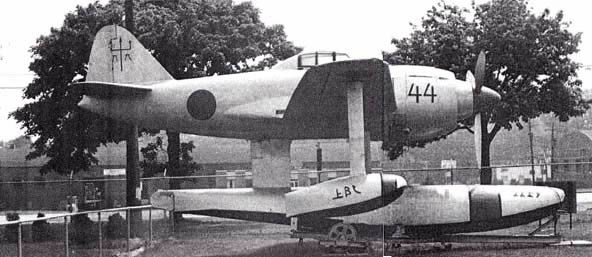

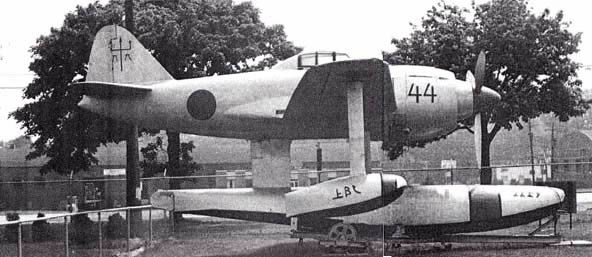

�A�����J�C�R�̃E�B���[�O���u��n�ɓW������Ă���u�����v���^

|

�@�u�����v�́A�����A�����J���݂̃E�C���[�O���[�u�C�R��n�Ɂu���d�v����u�V�R�v�͏�U���@�ȂǂƂƂ��ɓW������Ă��邪�A�����I�Ȕj����ό`�͂�����̂̒��x�͂��Ȃ肢����Ԃł���B

�@�쐼�ŏ��a�\���N���O�@�A�\���N���Z�܋@�A�\��N�����@�̍��v�㎵�@�����Y����A�\��N�O���̈�Z�@���Ō�ɐ��Y���~�ƂȂ����B

�@���C�o���ƂȂ��������̗������@�́A���a�\���N�Ɂu����퓬�@�v�Ƃ��č̗p����A���a�\���N�㌎�܂łɎO�@�����Y���ꂽ�B

�@�k�̃A�����[�V���������̃\�������܂ŁA��Ƃ��Đ푈���Ղ܂Ŋ��āu�����v�ɂ�������B

�@��������퓬�@�Ȃ���A�u�����v������퓬�@�������m���������I�[�\�h�b�N�X�ȋL��������ꂽ�̂ɑ��A�����̓���͂`6�l2-�m�ŁA�m�͖����ɂ������B

�@����́A����@��𑼗p�r�ɕύX�����ꍇ�́A���Ƃ̋L���̌�ɋ@��L��������Ƃ����C�R�̊��K�ɂ����̂ŁA�`6�l2���Ȃ킿�����^�����Ƃɑ���ꂽ����퓬�@�ł��邱�Ƃ������Ă���B

�@����ƑS�������̗Ⴊ�A�u�����v���ׁ[�X�ɂ��ė���̋ǒn�퓬�@�ɉ������ꂽ�u���d�v����сu���d�v���ŁA�{���Ȃ�i1�j1����тi1�j2�Ƃ��ׂ��Ƃ�����A�u�����v���^�̋L���̌�ɋǒn�퓬�@�̋@��L���i�����A���ꂼ��m1�j1-�i�A�m1�j2-�i�ƂȂ����B

�@����E�����܂ޔ�s�@�̗��j�̒��ŁA����@�Ƃ��Đ��������@�̂Ƀt���[�g�����Đ���@�Ƃ�����́A�����܂�ł͂Ȃ��A�퓬�@�������݂Ă��A������������������͂��߁A�X�[�p�[�}�����u�X�s�b�g�t�@�C�A�v�A�O���}���u���C���h�L���b�g�v�Ȃǂ̐���@�^���������B

�@�������A���ߐ���@�Ƃ��Đv����A�̂��ɗ���@�ɉ������ꂽ�u�����v�̂悤�ȃP-�X�́A���E�ɂ��Ⴊ�Ȃ������B

�@�u�����v�͍ŏ��̊��҂Ƃ͗��͂�Ȍ��ʂɏI�������K�ȋ@�̂��������A�ނ��뎟�̗���퓬�@�u���d�v�Ɓu���d�v���ɐi������x�[�X�ƂȂ����_�ɁA�Ӌ`�����o���ׂ��ł��낤�B |

����퓬�@��������������@�A��̓C�M���X�̐���@�^

�u�X�s�b�g�t�@�C�A�v�A���̓A�����J�́u���C���h�L���b�g�v�����̂e4�e-3�r

|

top

�������������������������������������������������������������������������������� |