|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14

5 二〇〇〇馬力エンジンの戦い

|

960馬力の中島「栄」エンジンを積んだ零戦二一型

|

2 「栄」を基礎に大出力エンジンを top

米英に遅れはしたが、昭和十四年(一九三九年)に空冷複列一四気筒一〇〇〇馬力の「栄」エンジンを完成させた中島飛行機エンジン部門では、すぐに「栄」をベースに、さらに強力なエンジンの開発に着手した。

当時、コンパクトな一〇〇〇馬力エンジンとして「栄」の評判は高く、軽量で直径の小さい利点を生かして、陸軍のキ43(のちの隼)や海軍の十二試艦戦(のちの零戦)などの戦闘機に使われつつあり、エンジンの設計や研究試作をやっていた中島飛行機荻窪工場は、活気にあふれていた。

国電の荻窪駅に近く、青梅街道沿いの、「スカイライン」や「グロリア」などの設計部門がある今の日産自動車荻窪工場になっているところだが、昭和十四年師走のある夕方、仕事を終えて会社の前のバス停留所にたたずんでいた中川良一技師(のち日産自動車専務)に、小谷設計課長が「栄を一八気筒にしてみたら」ともちかけたのが新エンジン開発のきっかけであった。

直径(ボア)と行程(ストローク)が同じ気筒を使って気筒数を増やすのは、予測のむずかしいシリンダー内部の燃焼プロセスを、あらためて研究する必要がないので、エンジン出力増大にしばしば用いられる手法だ。

自動車などでも、このやり方で四気筒を五気筒にしたり六気筒にしたりして、エンジン排気量をふやし、そのぶん出力を増大している例は多い。

ただし、単にシリンダーの数を増やしただけでは、排気量増大ぶんに比例して出力が増えるにすぎず、一四気筒の「栄」を一八気筒にしてもシリンダー容積の合計、すなわちエンジン排気量は18/14倍だから約一・三倍にしかならない。

エンジン出力を増やす方法としては、排気量増大のはか、吸気圧を上げて吸入空気量を増やす、エンジン回転数を上げる、圧縮比を上げて燃焼効率をよくするなどがあるが、排気量一・三倍増にどれだけの出力を上積みできるかは、これらの方法を一つずつ積み重ねてゆくしかなかった。

中川技師の試算の結果、これらのすべてを実施したとして「栄」の二倍ちかい二〇〇〇馬力を稼ぎ出すことは可能という見通しがたった。

社内名称AB11と呼ばれる新エンジンは、こうしてスタートすることになったが、一四気筒を一八気筒にすることは決して容易なことではなかった。

3 困難だった一八気筒エンジン top

一四気筒空冷エンジンでは、七個のシリンダーがクランク・ケース外周に等間隔で放射状にならび、この七気筒星型が前後に二つあって、冷却を良くするため後列のシリンダーは前列シリンダー群の中間に顔をだすようになっている。

この場合、シリンダー間隔が大きいので、後列シリンダー冷却に必要なすき間が充分にあるが、一八気筒になると九個ずつの二列だから、シリンダー同士が著しく接近し、後列への冷却空気の導入がむずかしい。

それだけでなく、吸排気管の配列が、きわめてむずかしくなる。

それに、クランクの数も増え、出力増大に伴う強度増加などを考えてみると、クランク室内も、かなり窮屈になることが想像された。

いっそクランク・ケースを大きくして、エンジン全体の外径を増やせば設計が楽になるが、外径を小さくすることは空気抵抗を減らすことになり、エンジン出力増加と同じ効果があるところから、できるだけ小さくまとめたい。 |

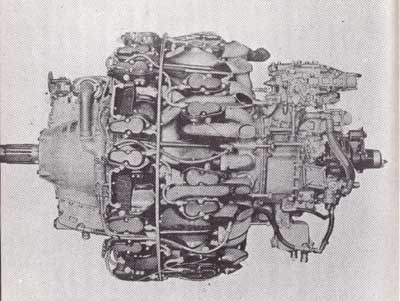

「栄」エンジンの14気筒を18気筒にした「誉」エンジン

|

中川は設計の基本方針を、前後方向の長さを増やすことによって、外径の増大をできるだけ抑え、同時に新しい構造の採用によって軽量化を図ることにした。

とりあえず、性能向上、燃焼効率研究のため「栄」を使って、圧縮比を少しずつ変えたり回転数を上げるなどして、冷却や潤滑の予備実験が行なわれたが、もう一つの大きな問題は一八個に増えたシリンダーに、どうやって一様な濃度の混合気を均一に配分するかだった。

「栄」エンジンでも、キャブレターの調子によっては混合気の分配(ディストリビューション)の不均一から、特定シリンダーの異常温度上昇によってピストンが熔けてしまう事故があった。

キャブレターから噴出する燃料が、最大出力では時間当り七〇〇リッターになると予想される新エンジンでは、ディストリビューションの問題は、かなり厳しいことが予測された。

4 難問山積の「誉」エンジン top

「誉」は、これに加えて水・メタノールの噴射を行なうことになっていたから、これも各シリンダーへの均等なディストリビューションを必要とする。

エンジン出力を増大する方法の一つに、ブースト圧を高めるのがある。

ブースト圧とは、燃料がシリンダーに入る直前の圧力のことで、この圧力が高くなれば、シリンダー内に押し込まれる混合気の量が増えて出力が増大する。

一気圧は水銀柱で七六〇ミリのことだが、この絶対圧七六〇ミリをゼロ・ブーストと称し、これより高い圧力をプラス・低い圧力をマイナスで表わしている。

「誉」では出力増大の手段として、このブースト圧をプラス五〇〇ミリまで上げることを計画していた。

「栄」が最大出力でプラス二○○、難昇出力でもせいぜい三五〇ミリどまりであったことを思えば、大変な飛躍だった。

(エンジンの高出力化にともない、ブースト圧は急増する傾向にあり、たとえばイギリスのロールス・ロイス「マーリン」35一二八〇馬力はプラス四六五ミリだったものが、一七六〇馬力の「マーリン」724ではプラス一○六一ミリに達した。

このほか二〇〇〇馬力級になると「グリフォン」57のプラス九三一ミリやブリストル「セントーラス」の六九八ミリなどがあり、アメリカ勢のP&W「ダブルワスプ」R2800のプラス八五三ミリなど、いずれも高ブーストだった。

日本では二四五〇馬力の中島ハ219がプラス五五〇ミリ、三菱ハ211がプラス五〇○ミリで、米英の大出力エンジンに較べると、かなり低いのが目立っている)

|

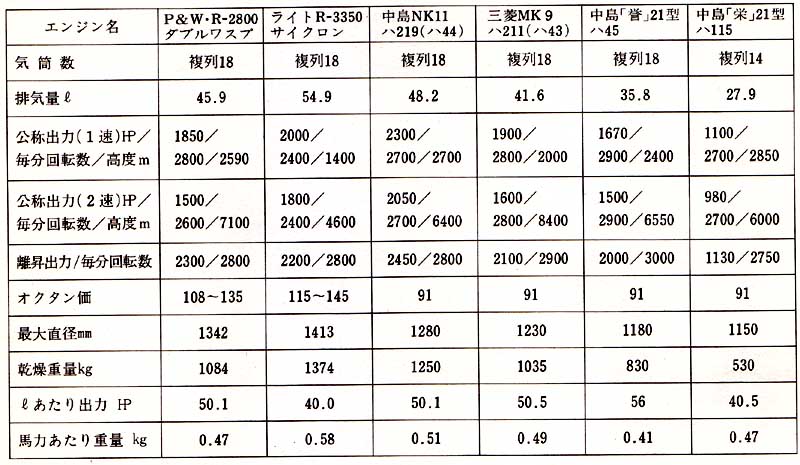

日米2000馬力エンジン級の比較

|

5 水・メタノール噴射方式 top

ブースト圧を上げると当然、シリンダー温度が上昇して異常燃焼が起りやすくなるので、質のいい燃料がほしい。

ところが、先行きの燃料事情を考えると、一〇〇オクタン燃料の使用はむずかしく、せいぜい九一オクタン程度と考えられたから、デトーネーションは避けられない。

そこで、アルコール噴射によってシリンダー温度の上昇をおさえる試みが行なわれ、初めはエチル・アルコールを使ってみたが、人間の飲用にも使えるエチル・アルコールは高価なので、安いメチル・アルコール(メタノール)に切り加え、さらに水を加えて半々にうすめて使用した。

戦争の終り頃には、水だけの実験も行なわれたが「誉」は、設計のはじめから水・メタノール噴射を採り入れた最初のエンジンで、九一オクタン燃料でも一〇〇オクタン燃料なみの性能を得ることができた。

余談であるが、アルコール分に飢えていた戦時中、エチル・アルコールを失敬して飲んだ人々がいたが、戦後のもののない時代、エチル・アルコールとともに闇市場に出まわった軍用メチル・アルコールを飲んで失明した人も少くなかった。

燃料とこれらの水・メタノールを各シリンダーに均一に配分するため、中川ら中島のエンジン設計者たちは、二つの新しい方法を考えだした。

一般に星型エンジンでダウン・ドラフト型キャブレターは、下側にあるシリンダーに濃い混合気が行く性質があるので、ガソリンを上方にもって行くよう、スーパーチャージャーの前にスキーのジャンプ競技の踏み切り台と同じような「ジャンプ台」と称する誘導板を取付けた。

メタノールは、ブースト圧とエンジン回転数に比例して量が制御されるが、キャブレターからガソリンと同じように混合気中に混入していた従来のやり方を、キャブレターから別の通路を通ってスーパーチャージャーの空気吸入側に吸引されるような構造にあらためた。

この方法により、メタノールはスーパーチャージャーの翼車の遠心力によって霧化され、均一なディストリビューションが行なわれるようになった。

「翼車噴射(スリンガー)」と呼ばれる、一見なんでもないように思われるこのアイディアを、戦後「誉」を調査したアメリカ軍の調査団が「零戦に匹敵するエンジン側の卓越した技術的成果」として評価したという。

アメリカでも、ややあとになるが、一九四四年一月から造られたF6F‐3「ヘルキャット」の六〇パーセントは、緊急時には水噴射によってシリンダーの温度上昇をおさえ、出力を一時的に二二〇〇馬力にアップできるP&W・R2800‐10Wを装備していたが、彼らもまた水の均等なディストリビューションには頭を悩ましたものと思われる。

6 多くの新技術もりこむ top

日米の戦争は、一面において技術の戦いでもあった。

日本の設計者が外国の設計者に較べて大きなハンディを負ったものに、材料や機能部品の悪さがあった。

材料の問題は、特に戦争が始まるとひどくなり、特に特殊鋼や軸受用のケルメット材料などの質の低下によってエンジンの性能は落ち、故障の増加に悩まされたが、機能部品についてもマグネットやキャブレター、点火プラグその他の電装品、燃料ポンプ、油ポンプなどがアメリカに較べて、機能や信頼性の点で劣っていた。

日本は戦時中に、多くのアメリカ機と少数のイギリス機を捕獲したり撃墜した機体を調査する機会があったが、これらの飛行機の特徴は、油漏れがほとんど見られないことだった。

日本の飛行機では、エンジンの油漏れは常識であり、一回飛ぶごとに整備を要したが、アメリカ機のエンジンは、いつもきれいで、燃料とオイルさえ補給すれば、何回でも飛ぶことができた。

日本機の油漏れ原因の大部分は、パイプ接手やパッキン類など、油用のシール不良という、基本的な技術がしっかりしていなかったことによるものだったが、技術者たちは多くのハンディにもかかわらず、設計面ではいくつかの新技術に挑戦した。

その第一は、エンジン外径を、驚くほどコンパクトに抑えることに寄与した、特殊鋼鍛造品のクランク・ケースだ。

普通のアルミ合金鋳物製にくらべ、薄肉で剛性が高く、このおかけで小型軽量化ができた。

反面、クランク・ケース内外をすべて二次加工するため、工数が増えるばかりか材料の歩どまりが悪く、貴重な特殊鋼のロスが多くなる欠点もあった。

工数低減より軽量化を優先した、零戦の機体設計の思想と相通ずるものがあったように思われる。

もう一つは、のちに生産に入るようになって採用されたものだが、シリンダーの鋳込(いこ)み冷却フィンの採用だろう。

「誉」級の高性能エンジンになると発生熱量が大きいので、それまでの鋳造冷却フィンでは、間隔があらすぎて充分な空気との接触面積がとれない。

そこで、初めは冷却フィンの外形一杯に“むく”で鋳物を造り、あとから自動旋盤でフィンを削り出す方法がとられた。

このやり方だと加工に時間がかかって、自動旋盤の数でエンジン生産数が限定されるという欠点のほか、大量の切削クズが出て材料の無駄が多かった。

海軍では「誉」の生産を担当していた中村治光技術少佐(のち石川島播馬重工研究所長)が、薄いアルミ板をシリンダーの周囲を巻くような形で鋳込む方法を考え出し「誉」二一型に採用された。

これはのちに生産上の理由で、普通のアルミ鋳物にかわってゆき「誉」の性能低下の原因の一つになったが、撃墜されたB29のエンジン(P&W・R3250)が、やはり鋳込みの冷却フィンを採用されているのを見た中村少佐は

「技術者の考えることは、洋の東西を問わず、たいした差はないが、そのアイディアを生かす技術と工業力の違いを、まざまざと感じた」

と述懐している。

7 「誉」の開発、海軍が支援 top

数々の野心的な設計をもりこみながら二〇〇〇馬力をひたすら目ざすAB11は、昭和十五年九月末に設計を終わり、試作に移った。

この頃、国内では理性派の米内光政海軍大将を首班とする内閣が倒れて、近衛文麿内閣にかわり、ベルリンで日独伊三国同盟が調印された。

イギリス上空では、ドイツ空軍と「スピットファイア」および「ハリケーン」戦闘機が、互いの国の命運をになって死闘を繰返していた(英本土航空決戦)。

「栄」エンジンを積んだ陸軍のキ43は審査が難航していたが、海軍の零戦は片道一〇〇〇キロの長距離を飛んで支那の首都重慶に進攻し、大きな戦果をあげた。

わずか一三機の零戦がソ連製のI15、I16からなる二七機の敵戦闘機をことごとく撃墜するという、一方的な戦闘であった。

海軍は航空本部長名で、機体を造った三菱とともに、エンジンを造った中島に対しても感謝状を送った。

これより先、中島が進めている二〇〇〇馬力エンジンの企画に強い関心をもった海軍航空技術廠長・和田操中将は、この年の六月に中島飛行機荻窪工場を訪れて、AB11を調査するとともに、関係者たちを激励した。

この時、最も懸念されていたエンジン用材料や高品質燃料の確保について和田中将は

「必要とあれば金を使ってもかまわぬ」

と言って新エンジンに対する期待の大きさを表明したと言われる。

和田中将は決してハッタリ屋ではなく、すぐれた技術行政家(テクノクラート)でもあった。

日本の国力と厳しい戦局の推移が、その約束を反古(ほご)にしてしまったが、当時はまだ前途に希望があった。

8 飛行実験始まる top

昭和十五年末、海軍はこのエンジン計画を正式に取上げ、十五試「る」号NK9の試作名称を与えた。

このことが関係者たちに、一層のはげみを与え、昭和十六年三月末の目標より半月近くも早く試作第一号が完成した。

総排気量は「栄」の二七・九リッターに対して三五・八リッター、最高回転数は毎分二七五〇回転から毎分三〇〇〇回転に増え、エンジン直径は「栄」よりわずか三センチ増の一・一八メートルであった。

当時の水準からすれば画期的なことで、もし実用化されれば日本のすべての飛行機の性能が、大幅に改善されることは明らかだった。

だが、その後、第二研究課の新山春雄課長(のち日産自動車顧問)らの手により、中島飛行機田無運転工場で行なわれた性能試験では、ブースト五〇〇ミリ、毎分三〇〇〇回転には成功したものの、目標とした二〇〇〇馬力に達するには、なお多くの改良や対策と日時を要した。

地上試験のあとの飛行試験は、中川と同期の水谷総太郎技師(のちスバル興産監査役)や瀬川正徳技師(のち積水化学顧問)らによって行なわれたが、試験機には海軍十一試艦上爆撃機として愛知航空機に敗れて不合格になった社内名称DB複座機が使われ、Gに強い水谷技師が、もっぱら空中実験や機上での計測を担当した。

飛行実験の初めのうちは、エンジンをいたわって低出力で飛んでいたが、本格的実験に移って離昇時にはブースト五〇〇ミリ、毎分回転数三〇〇〇、離昇してからは全力上昇のブースト三五〇ミリ、毎分回転数三〇〇〇で飛行するようになると、出力の大きさが、はっきりと認識された。

滑走が始まると、強い加速力で背中がシートに押しつけられ、短距離の滑走で離陸すると急角度で上昇する様子は、水谷がこれまでに経験したことのないものだった。

9 飛行実験で致命的故障 top

関係者たちの明るい希望のうちに実験が進み、エンジンがようやく最高の調子を発揮し始めた頃、突然、思いがけない故障に見まわれた。

ちょうど全力で離陸上昇に移ろうとしたとき エンジンが焼き付いて止まってしまったのだ。

緊急着陸してエンジンをしらべてみると、主接合棒のクランク軸側の大きい軸受が熔けていた。

試作以来、地上運転では一度もなかった故障で、耐久運転の進行中にも起きなかった。

それが、離陸中のわずか三〇秒の間に焼けおちてしまったのだ。

この軸受にはケルメットと呼ばれる銅と鉛の合金が使われていたが、これ以来ケルメットの「急焼損」という言葉で呼ばれるようになり、長い間、関係者たちを悩ませることになった。

原因を確かめるための地上実験の一方、実験機には別のエンジンを積せて実験が続行されたが、またも離陸直後にケルメットの急焼損が起き、しかもエンジンから火を吹き、空中火災を起こしながら、かろうじて着陸するという最悪の事故となった。

幸い機体の損傷は、たいしたことなくすんだが、焼けたエンジンは無残だった。NK9は最初、中島飛行機の自主的な企画としてスタートしたが、たまたま海軍側の要求とタイミングが一致して正式に取上げられ、以後は松崎敏彦技術少佐ら空技廠エンジン部のメンバーも一緒になって、いわば中島と海軍の共同開発のような形だったから、このエンジン主要部の重大故障は海軍にも衝撃を与えた。

10 故障原因は材質の不良 top

主接合体(コネクチング・ロッド)は、大端部に八本の副接合棒が取付けられており、九個のシリンダーの馬力を集めてクランク軸を回す、星型エンジンの最も主要なパーツで、この大端部はケルメット軸受を介してクランク軸に嵌合されている。

主接合棒の大端部に集まる一〇〇〇〇馬力(前後シリンダー列の一列あたり)の力がクランク軸を曲げ、引っ張り、圧縮、ねじりなど複雑に作用しケルメット軸受部も、それに応じた反力を受ける。

この時軸受の、ある部分だけに荷重が集中してケルメットがかじりを起こし、全体が焼き付いてしまうものと判断された。

これが解決されないかぎりエンジンの実用化は絶望とあって、材質の改良、面仕上げの向上、荷重がかかったときの変形を減らすため、軸受の長手方向を直線ではなく両端部に向かって、ややテーパー状とするなど、軸受そのものの改良のほか、クランク軸そのものにも検討が加えられ、考えられるかぎりのことは、すべてやった。

この軸受は、肌焼炭素鋼と言う硬いスチール製の円筒の内側にケルメット合金を鋳込んだもので、主接合体大端部内面に圧入されるようになっていた。

あとになってわかったことだが、このケルメットは鉛が二五パーセント含まれているべきところ、二〇パーセントしか含まれておらず、焼き付きは材料が決められた通りの成分でなかったためだった。

それまでにも使われていて故障が起きなかったので問題にならなかったが、高ブースト、高回転、大出力のNK9になって、はからずも表面化したものだった。

当時は、今と違って材料や部品など、すべてにわたって品質管理が行きとどいておらず、運転条件がそれほどシビアでなかった「栄」では何でもなかったので、ケルメットの材質そのものの不良にまで注意がゆきわたらなかった、というのが真相のようだ。

中島飛行機で発行した「誉」エンジンの取扱説明書によると、離昇運転時のクランク軸回転数は最大二九〇〇回転/分、吸入圧力(ブースト)プラス四〇〇ミリ、使用限度は離昇および危急時一分以内となっており、実用になってからは故障を考慮して最大回転数もブースト圧もやや低目におさえていた様子がうかがわれる。

零戦のほとんどの型が、機体強度の安全上の理由で、急降下制限速度を三六〇ノットに制限していたのと同様、その高性能に対してはやや強度不足のきらいがあったようだ。

このほか、地上運転では一応収まったと考えられた、離昇などの高出力運転時に一部のシリンダー温度が急上昇する現象が、空中実験で再発し、エンジンの隅々までオイルが回りかねるところから、油圧を上げると油漏れが起こるという悪循環、高空でのコロナ放電など、高ブースト、高回転による大出力化のツケが、次々に発生した。

こうした欠点や弱点を何とかおさえ込み、波乱ぶくみながらも海軍の耐久運転にもち込んだ結果、やっと合格にこぎつけたのは、実に設計開始以来、二年九ヵ月目のことだった。

海軍は昭和十七年九月十八日付の海軍航空本部書信で制式採用とし、「誉」と名づけ、陸軍も「ハ45」のエンジン記号を与えた。

top

**************************************** |